المخيال الصوفى.. عجز الفقه.. فتحدث الشعر

- من الحلاج إلى الرومى.. كيف اختبأ المعنى داخل اللغة؟

-الشعر الصوفى لم يكن مجرد تعبير عن تجربة روحية بل ممارسة ثقافية ذات أثر سياسى غير مباشر

-الفرق بين الحلاج وابن عربى ليس فرق شجاعة أو خوف بل بناء لغوى

-لم تكن محاكمة الحلاج محاكمة فكرة بقدر ما كانت محاكمة حضور

-ابن الفارض لم يطوّر الرمز كما فعل ابن عربى بل يتجاوزه

-ظل ابن الفارض عصيًّا على الترجمة لأن تجربته مكتفية بذاتها ومغلقة على ذائقة مخصوصة لا تطلب الانتشار ولا تحتمله

لم يتشكّل الحضور الصوفى فى التاريخ الإسلامى كخطاب فقهى مُعلن بل تسلل عبر اللغة، فحين نقترب من الصوفية بوصفها «طريقة دينية»، نقع سريعًا فى فخ التصنيف: أذكار، أوراد، شيوخ، سلاسل، وطقوس. لكن هذا الاقتراب، رغم شيوعه، يُقصى جوهر التجربة ذاتها، التى لم تولد فى الأصل داخل كتب الفقه ولا فى هوامش العقائد، بل تشكّلت فى منطقة أخرى أكثر هشاشة وعمقًا وهى الشعر.

ولأن التجربة الصوفية بطبيعتها تجربة فائضة عن اللغة العادية. الفناء، الاتحاد، المحبة المطلقة، الغياب فى الحضور؛ كلها حالات وجودية لا يمكن الإمساك بها بلغة التقرير أو البرهان احتاجت الذات الروحية، فى لحظة تاريخية إلى أداة تعبير تتجاوز منطق التقنين والفصل الذى يميّز علم الفقه، وكانت القصيدة وسيلة الصوفى القصوى وملاذه الأوحد لاحتضان ما لا يسع العبارة الفقهية الجافة أن تلتقطه من إحساسٍ وتجاوزٍ وتجربة ذاتية.

الشعر هنا لم يكن ترفًا ولا خيارًا، بل ضرورة ملحة لأنه وحده القادر على الإشارة دون أن يحد، وعلى الاقتراب دون ادعاء الامتلاك، فحين يقول الحلاج «أنا من أهوى ومن أهوى أنا»، لا يقدّم عقيدة، بل يكشف لحظة شعرية كثيفة، لحظة التباس بين الأنا والآخر، بين الإنسان والمطلق. وحين يبنى ابن عربى عالمه الرمزى، فإنه لا يؤسس مذهبًا، بل لغة بديلة، لغة تتجاوز الثنائيات الصارمة بين الكفر والإيمان، العقل والجنون، الجسد والروح. الشعر، كان المنبر الأول الذى صاغ به المتصوفة رؤاهم عن الذات والعالم والله.

وهكذا لم يجد الصوفى أمامه سوى القصيدة ليس باعتبارها شكلًا فنيًا، بل أداة معرفية بديلة يروى من خلالها حالته دون إصدار أحكام أو فتاوى، لذا جاءت بمثابة شهادة وجودية، لا تشريع. وبدت أقرب إلى الاعتراف منها إلى التعليم، وإلى التجربة منها إلى المذهب.

كما يمكن النظر إلى الصوفية بوصفها احتجاجًا شعريًا على اختزال الدين فى القواعد، ومحاولة لإنقاذ التجربة الروحية من الجفاف المؤسسى. إنها ليست طريقًا يُسلك بقدر ما هى حالة تُعاش، لا تُنقل إلا ناقصة، ولا تُدرَّس إلا بقدر ما تُتذوَّق، لأن الشعر نفسه لا يُورَّث، بل يُختبر.

هل كان الشعر الصوفى نوعًا من العصيان الناعم؟

كان يمكن للكلمات أن تمشى فى صفوف مستقيمة، ولكن التجربة جاءت أولًا، ثم جاءت اللغة وهى تحاول اللحاق بها، تتعثر، تنزلق، تلتف. فى هذه المحاولة غير المحسوبة، وُلد شىء مختلف: نص لا يستقيم داخل القوالب المعتادة، ولا يرضى بأن يُقرأ قراءة واحدة. هنا، فقط هنا، بدأ الالتباس. ليس لأن الصوفى أراد أن يُربك، بل لأن ما كُتب لم يعد يطيع المنطق السائد للقول. الكلمات خرجت محمّلة بإحساس، لا بحكم، وبسؤال، لا بإجابة.

ولأن العصيان لا ينعكس دائمًا فى صورة مواجهة صريحة أو تمرّد معلن. أحيانًا يتخفّى، يغيّر لغته، ويختار مسارًا جانبيًا يمرّ من تحت أنقاض السلطة دون أن يعلن الحرب عليها، يمكن قراءة الشعر الصوفى بوصفه أحد أكثر أشكال التمرد نعومة ودهاءً فى التاريخ الثقافى الإسلامى، هو لا يرفع شعارًا، ولا يطلب إسقاط نظام، لكنه يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمقدّس بطريقة تُربك كل نظام قائم على الضبط والسيطرة.

الشعر الصوفى لم يكن احتجاجًا مباشرًا على الفقه أو الدولة أو المؤسسة الدينية، لكنه لم يكن خاضعًا لها أيضًا. اختار مسافة رمادية، لا ينتمى فيها إلى لغة الأحكام، ولا يدخل فى منطق الاتهام، بل يتحرك فى فضاء آخر: منطقة التجربة الفردية التى لا يمكن ضبطها أو قياسها. وهذا بالضبط ما يجعل العصيان الصوفى عصيانًا ناعمًا؛ لأنه لا يواجه السلطة من خارجها، بل يُفرغ أدواتها من معناها.

والسلطة الدينية تقوم، فى أحد وجوهها، على احتكار المعنى: تفسير النص، تحديد الصواب والخطأ، رسم المسار المشروع للعلاقة مع الإله. أما الشعر الصوفى، فقد كسر هذا الاحتكار دون أن يصرّح بذلك. لم يقل: أنا أرفض الفقه، بل قال: أنا أعيش تجربة يعجز الفقه عن وصفها. لم ينفِ الشريعة، لكنه تجاوزها من الداخل، حين جعل العلاقة مع المطلق شأنًا شخصيًا، ذوقيًا، لا يمر بالضرورة عبر وساطة العالم أو الشيخ أو المؤسسة.

فى هذا السياق، يصبح الشعر أداة مثالية للاعتراض، لا يُفتى، ولا يُلزم، ولا يدّعى اليقين. هو لغة الاحتمال، والتلميح، والارتباك. حين يكتب الصوفى شعره، فإنه يختار لغة لا يمكن محاكمتها بسهولة. الرمز لا يُدان، والاستعارة لا تُفند، والتجربة الشعورية لا تُقاس بموازين العقائد. وهكذا، يتحول الشعر إلى مساحة حرّة داخل نظام مغلق، وإلى ثغرة يتسلل منها المعنى دون أن يُقبض عليه.

العصيان هنا لا يستهدف النظام السياسى مباشرة، لكنه يمسّ بنيته الرمزية. فالسلطة، أى سلطة، تحتاج إلى الطاعة بوصفها قيمة مركزية. والطاعة تقوم على الخوف، أو الامتثال، وربما الوعد بالثواب. أما الشعر الصوفى، فقد استبدل هذه المعادلة بأخرى جميع أطرافها قائمة على الحب والعشق، حين يُطرح بوصفه أساس العلاقة مع الإله، يُضعف منطق الخوف، ويجعل الطاعة مسألة ذوق لا إلزام. الإنسان الذى يحب لا يُدار بالأوامر، بل بالمعنى، وهذا أخطر ما فى الأمر.

لهذا السبب، لم يكن الشعر الصوفى مريحًا للسلطات، حتى حين لم يُحرّض عليها. لأنه حوّل مركز الثقل من الخارج إلى الداخل، من النظام إلى الفرد، من الجماعة إلى التجربة. هذا التحول الصامت هو جوهر العصيان الناعم: أن تغيّر قواعد اللعبة دون أن تعلن تغييرها، وأن تسحب الشرعية الرمزية من يد السلطة دون أن تدخل معها فى صدام مباشر.

العصيان الناعم هنا لا يعنى الضعف، بل الذكاء التاريخى. فالشعر الصوفى نجح فيما أخفقت فيه أشكال أخرى من المواجهة، تمكن الاستمرار. ظل حاضرًا، متحوّلًا، قادرًا على التكيّف، وعلى عبور الأزمنة دون أن يفقد جوهره. وربما لهذا السبب، بقيت النصوص الصوفية حيّة، تُقرأ وتُتأوّل، بينما سقطت كثير من النصوص السلطوية بانتهاء سياقها.

الشعر الصوفى، إذن، لم يكن مجرد تعبير عن تجربة روحية، بل ممارسة ثقافية ذات أثر سياسى غير مباشر. سياسة بلا شعارات، ومعارضة بلا بيانات، وتمرد لا يُكشف عن نفسه علنًا. ولم يبدأ كفعل مقاومة، بل تحوّل إليها بحكم موقعه، لأن التعبير الحر، حين يُترك على سجيته، يكشف هشاشة البنى الصلبة دون أن يقصد. وحين تُقال التجربة كما هى، بلا تنقيح لتناسب السائد، تصبح اللغة نفسها موضع شك، ويصبح النص عبئًا على من اعتادوا الوضوح المريح.

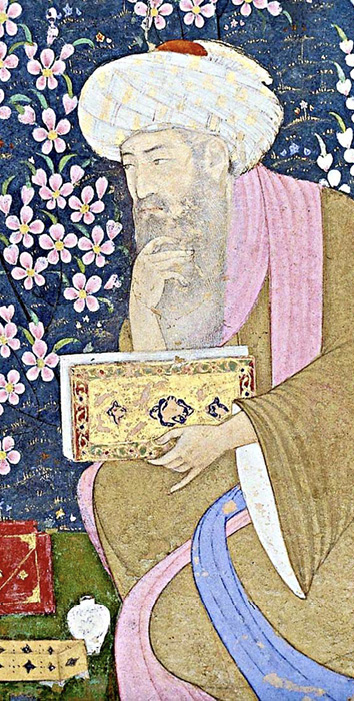

ابن عربى.. فنّ الاختفاء.. كيف روّض الفكرة بالرمز؟

بعد قتل الحلاج وتناثر رماده فى نهر دجلة، سلك ما يمكن تسميته بالعصيان الصوفى مسارًا طويلًا من التكيّف الذكى. فقد أدرك الصوفى أن القول المباشر قد يكون مكلفًا، اختار أن يكون داخل اللغة، لكن خارج قواعدها الصلبة، داخل الدين، لكن على حافة تعريفاته. حيث أضحى الغموض فضيلة، لا هروبًا، وأصبح الرمز وسيلة للبقاء، لا للتنازل. تحوّل الشعر الصوفى إلى خطاب مزدوج: ظاهر برىء، وباطن كثيف، يُقرأ بحسب استعداد القارئ، لا بحسب تعليمات السلطة.

لم يكن الاختفاء لدى العارفين حيلة لغوية أو مناورة ظرفية لتجنّب الاتهام، لكنه كان اختيارًا معرفيًا واعيًا. بعد أن أدرك الصوفيون أن صريح العبارة قد يغلق الفكرة بدلًا من أن تحميها، أعادوا التفكير فى اللغة نفسها: ماذا لو لم تكن اللغة أداة للإفصاح، بل فضاءً للتجربة؟ ماذا لو لم تُقل الفكرة دفعة واحدة، بل تُوزَّع داخل النص، بحيث لا تُلتقط إلا بقدر استعداد القارئ؟

هنا يظهر ابن عربى بوصفه اللحظة الأكثر نضجًا فى هذا المسار. هو لا يقول الفكرة فى جملة، ولا يقدّمها كأطروحة، بل يبنى لها عالمًا رمزيًا، تتحرّك داخله، وتظهر عبر الصور، ثم تختفى، ثم تعود فى هيئة أخرى. الاختفاء عند ابن عربى لا يعنى الانسحاب، بل تفكيك مركز المعنى. لا توجد جملة واحدة تحمل الفكرة كاملة، بل تتوزع الفكرة على النص كله. هذا ما يجعل محاكمة ابن عربى صعبة تاريخيًا: لأنك لا تستطيع أن تشير إلى عبارة واحدة وتقول «هذه هى».

المعنى عنده سائل، ينتقل بين الشعر والنثر، بين الحكمة والحكاية، بين التجربة الشخصية والبناء الكونى. كل محاولة للإمساك به من زاوية واحدة تفشل، لأنه لا يقيم هناك طويلًا.

يقول الشيخ الأكبر فى ترجمان الأشواق:

لقد صار قلبى قابلًا كلَّ صورة

فمرعى لغزلان وديرٌ لرهبان

وبيتٌ لأوثان وكعبةُ طائف

وألواحُ توراةٍ ومصحفُ قرآن

هذه الأبيات، لو قُرئت قراءة تقريرية، تُستدعى فورًا إلى ساحة الاتهام: تسييل العقيدة، وحدة الأديان، نسبية الحقيقة. لكن القراءة التقريرّية هى بالضبط ما يراهن ابن عربى على إفشاله. هنا لا تُقال فكرة «وحدة الوجود» كمفهوم ميتافيزيقى، بل تُعاش كحالة اتساع داخلى. القلب، لا العقل، هو موضع القول. والرمز لا يعمل بوصفه بديلًا عن الفكرة، بل بوصفه وسيطًا يمنعها من التحوّل إلى شعار. والاختفاء هنا ليس فى إخفاء المعنى، بل فى منع تثبيته. الفكرة لا تُعطى فى صيغة قابلة للاقتطاع، بل تُقدَّم كخبرة لغوية، لا تُفهم إلا إذا قُرئت ضمن نسيجها الرمزى الكامل.

ويرد عن ابن عربى فى الفتوحات المكية بصيغة تقريرية تبدو مباشرة أن العارف لا يقيّد الحق بعقيدة ولا يحصره فى اسم.. لأنه يشهده فى كل وجه.

لو خرج هذا المقطع من سياقه، لكان كافيًا لإدانة صاحبه. لكن ابن عربى لا يراهن أبدًا على الجُمل المفردة. هذه العبارة مدفونة داخل بناء نصّى طويل، تتداخل فيه التجربة، والشرح، والتمثيل، والتفريع. هنا يعمل الرمز بوصفه تأجيلًا للمعنى، لا إلغاءً له. القارئ لا يصل إلى الفكرة إلا بعد عبور مسار لغوى كامل، والمسار نفسه جزء من التجربة.

تستر الكلمة عند ابن عربى لا يعنى إنكار الفكرة، بل تفكيك مركزها. لا توجد جملة تحمل الحقيقة كاملة، بل شبكة إشارات لا تكتمل إلا بالحركة داخل النص. المعنى لا يُسلَّم، بل يُستدرج.

ولعل واحدة من أكثر أدوات ابن عربى فاعلية فى فن الاختفاء هى تعدّد الصورة الواحدة. على سبيل المثال صورة المرأة فى نصوصه، مرة تظهر حبيبة، وتارة مظهرًا إلهيًا، وأحيانًا رمزًا للوجود المتجلّى. وحين يُسأل النص: «ما المرأة هنا؟» لا يعطى إجابة واحدة. لأن الإجابة الواحدة تعنى القبض، والتعريف النهائى يعنى الإغلاق. بهذا التعدّد، يتعلّم القارئ أن القراءة ليست استخراج معنى، بل مشاركة فى بنائه. الفكرة لا تستقر فى صورة واحدة كى لا تُمسك.

الفرق بين الحلاج وابن عربى ليس فرق شجاعة أو خوف، بل بناء لغوى. الحلاج لخص الفكرة فى جملة والجملة تُقتطع، تُدان، وتُعدم. بينما ابن عربى قالها عالمًا والعالم يُقرأ، ويُعاد تأويله، ويظل مفتوحًا. بما يعنى أن الاختفاء عند ابن عربى ليس انسحابًا، بل وعى بأن الفكرة حين تُقال مباشرة تموت. لهذا، لم يُخفِ الفكرة، بل جعلها غير قابلة للإمساك. وهنا كانت نجاته، لا بوصفه شاعرًا، بل بوصفه من صاغ للمعنى طريقة جديدة فى الوجود داخل اللغة.

لذلك لم يكن الرمز عند الصوفيين المتأخرين غموضًا زخرفيًا، بل آلية بقاء معرفى. لم يُستخدم لإخفاء المعنى تمامًا، بل لإعادة توزيعه داخل النص، بحيث لا يُلتقط دفعة واحدة، ولا يُفهم خارج سياقه التجريبى. من يقرأه بعين الفقه يرى ظاهرًا بريئًا، ومن يقرأه بعين المتذوق يلتقط طبقة أخرى من المعنى. فالصوفى لا ينكر ما يؤمن به، لكنه يغيّر طريقة حضوره فى اللغة. لا يصرّح، بل يبنى شبكة من الإشارات، تفرض على القارئ أن يتحرّك داخل النص، لا أن يقف خارجه طالبًا تفسيرًا جاهزًا.

الحلاج.. حين كان الشعر أقوى من الموت

لم يُقتل الحلاج لأنه قال «أنا الحق»، فالجملة لو بقيت بمفردها فى دائرة الوجد الخاص، لما تجاوزت كونها شطحة صوفية قابلة للتأويل.. بيد أن ما جعل الحلاج خطرًا حقيقيًا، هو أن شعره أخرج التجربة الصوفية من الهامش إلى المتن، من العزلة إلى العلن. لقد حوّل الحلاج ما يُفترض أن يُعاش سرًا إلى لغة مسموعة، وما يُختبر فى الخلوة إلى قصيدة تتداولها الألسن.

قصائده ومقطوعاته لم تكن مجرد كلمات، بل كانت اعترافًا شعوريًا صادمًا. ففيها يختلط الوجد بالوجود، والفناء بالذات، بحيث يصبح القارئ مشدودًا إلى لحظة الشعر، لا إلى حكم فقهى. ولعل هذا الاندفاع الشعورى هو ما يميّز تجربة الحلاج عن كثير من الصوفية، الذين كتبوا الشعر كوسيلة للتأمل الشخصى؛ الحلاج نقل تجربة الفناء إلى العلن، ليصبح الشعر أداة سياسية وروحية فى آن واحد.

كانت القصيدة عند الحلاج اعترافًا علنيًا، لا يطلب الإذن ولا يتحصّن بالغموض الكامل. حين يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا.. نحن روحان حللنا بدنا.. فهو لا يشرح عقيدة، ولا يطلب تصديقًا، بل يكشف عن حالة وجودية مكتملة، حالة تذوب فيها الحدود بين الذات والآخر، بين العابد والمعبود. لم يطلب الحلاج تفسيرًا، أو يعرض فكرة قابلة للنقاش الفقهى. كان يصف حالة، ذوبان كامل، تختفى فيها الثنائية التى تقوم عليها كل سلطة دينية: عبد ورب، آمر ومأمور، عالم وعامى. فى هذه اللحظة الشعرية، تسقط الحدود، ويصبح الإنسان حاضرًا فى المطلق دون إذن. هنا يظهر دور الشعر الصوفى كبديل عن الفتوى، وكرمز يتجاوز الحكم التقليدى، ويطرح وجود الإنسان فى علاقة مباشرة بالمطلق، بعيدًا عن الوساطة المؤسسية.

هنا بالضبط بدأ الخطر. فالتجربة الروحية تحولت إلى سؤال مقلق للنظام، كانت إعلانًا عن وحدة الوجود بطريقة لا يمكن لأى جهاز دينى أو سياسى قبولها. ربما لا تخشى السلطة من الزهد الصامت، ولا من العابد المنعزل، لكنها ترتبك أمام شاعر يتحدث عن علاقة مباشرة مع الإله، علاقة لا تمر عبر فقيه ولا تستدعى فتوى. الحلاج لم ينفِ الشريعة صراحة، لكنه تجاوزها عمليًا، حين جعل الحب أصل العلاقة، لا الخوف ولا الطاعة.

ولذلك، لم تكن محاكمة الحلاج محاكمة فكرة بقدر ما كانت محاكمة حضور. لقد كان حاضرًا أكثر مما ينبغى، واضحًا إلى نحو لا تحتمله اللغة الدينية الرسمية. وحين اصطدمت الحرّية الرّوحية بجدار السّلطة الدّينية والسّياسية لم يختبئ خلف الرمز الكامل، ولم يغلق نصه على نخبة ضيقة، لكنه خاطب الناس بلغتهم، وفتح لهم باب تجربة كان يُراد لها أن تبقى نخبوية أو صامتة. وهذا ما لا تغفره الأنظمة بسهولة.

قصة الحلاج، كما تتسرّب بين السطور، ليست قصة رجل صوفى أُعدم، بل قصة شاعر لم يعرف متى يتوقف عن الكلام. سُجن، وطال حبسه، وتعددت الاتهامات، لكن جوهر المشكلة ظل واحدًا: الحب حين يُقال علنًا يفقد براءته، ويصبح تهديدًا. فالسلطة تستطيع ضبط الطقوس، لكنها تعجز عن ضبط الوجد، وتستطيع تقنين الأحكام، لكنها تفشل أمام قصيدة تفتح بابًا مباشرًا بين الإنسان والمطلق.

لم يُقتل الحلاج لأنه كفر، بل لكونه أحبّ دون حساب، وكتب حبه شعرًا، وتركه يتداول بين الناس. مات الحلاج، وتناثر رماده فى دجلة بينما بقيت قصائده شاهدة على أن الصوفية، فى لحظتها الأكثر صدقًا، ليست طريقة دينية، بل حالة شعرية إذا خرجت إلى العلن، أرغمت صاحبها على دفع ثمنها كاملًا.

ابن الفارض

من الرمز إلى الذوبان الكامل

إذا كان ابن عربى قد أنقذ الفكرة عندما بنى لها عالمًا رمزيًا وأعاد توزيعها داخل النص، فإن ابن الفارض اختار طريقًا آخر، وهو إغراق الفكرة فى التجربة نفسها. هنا لا يعود الرمز آلية إخفاء بقدر ما يصبح حالة ذوبان. لا شبكة إشارات معقّدة، ولا بناء معرفيًا متدرّجًا، بل اندفاعًا شعريًا كثيفًا، كأن اللغة نفسها لم تعد تحتمل التوسّط.

ابن الفارض لا يمارس الاختفاء بالمعنى الذى اختبأ به ابن عربى. هو لا يشيّد عالمًا رمزيًا متماسكًا، إنما يكتب من داخل التجربة لحظة اشتعالها. لذلك تبدو قصيدته أقل مراوغة، وأكثر خطورة. ليس لأنه يقول الفكرة مباشرة، بل لأنه يذيب المسافة بين القائل والمقول. المتكلم هنا لا يصف، بل يعيش، ولا يرمز بقدر ما ينغمس.

فى التائية الكبرى، لا نجد توزيعًا هادئًا للمعنى، بل فيضًا شعريًا متصلًا، يكاد يلغى فيه الحدّ بين الذات وما تتعلّق به. الخمر، السكر، الغياب، الحضور، الفناء؛ كلها لا تعمل كرموز قابلة للفكّ، بل كأسماء لحالات متداخلة، يصعب فصلها أو ضبطها. القارئ لا يُستدرج خطوة خطوة، بل يُلقى فى قلب التجربة دفعة واحدة.

هنا يختلف منطق النجاة. ابن عربى نجا لأنه جعل الفكرة عصيّة على الإمساك، أما ابن الفارض، فقد أفلت لأن شعره بدا مفرطًا فى الشعرية إلى حد يصعب معه تحويله إلى اتهام واضح. لغته مشتعلة، لكنها غير قابلة للاختزال. لا تعطيك جملة يمكن أن تُقتطع، ولا مفهومًا يمكن عزله عن سياقه الوجدانى.

فحين يقول:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة

سكرنا بها من قبل أن يُخلق الكرم

القراءة التقريرية، لهذه الأبيات ستبدو صادمة. لكن الصدمة هنا ليست فكرية، بل وجدانية. ابن الفارض لا يطرح تصورًا ميتافيزيقيًا، ولا يشرح علاقة بالوجود، لكنه ينقل حالة ذوبان كامل، يصبح فيها الزمن نفسه بلا معنى. السكر سابق على الخلق، والخمر ليست موضوعًا، لكنها اسمًا لحالة لا يمكن تسميتها بغير ذلك.

بهذا المعنى، لا يعمل شعر ابن الفارض كخطاب مزدوج بقدر ما يعمل كـ فيض واحد. لا ظاهر وباطن بالمعنى البنيوى، إنما طبقات من الوجد، تتراكب دون أن تستقر. القارئ لا يُطلب منه أن يفهم، بل أن يحتمل. ومن لا يحتمل، يسقط النص من يده.

وفى موضع آخر من التائية الكبرى، يقول ابن الفارض:

وما زلتُ إياها وإيّاىَ لم تزل

ولا فرقَ بل ذاتى لذاتِكَ أَنسَبُ

هنا تختفى تمامًا المسافة التى حاول الرمز عند ابن عربى أن يحافظ عليها. لا قلب يتسع للصور، ولا شبكة إشارات تتُوزَّع بحذر، بل انمحاء صريح للثنائية. المتكلم لا يصف حالة اقتراب، بل يتكلم من داخلها. الأنا والآخر لم يعودا طرفين، بل حالة واحدة لا تبحث عن تعريف.

اللافت فى هذا المقطع أن ابن الفارض لا يشرح ما يحدث، ولا يبرره، ولا يحاول أن يحمى المعنى داخل صورة قابلة للتأويل المتعدد. اللغة هنا مباشرة فى تجربتها، لكنها غير مباشرة فى دلالتها، لأنها لا تترك للقارئ أرضًا ثابتة يقف عليها. كل محاولة للفهم العقلى تصطدم بالإيقاع، وكل محاولة للتفسير تنهار أمام الذوبان الكامل بين الذاتين.

بهذا المعنى، لا يعمل شعر ابن الفارض على إخفاء الفكرة، بل على إغراقها فى التجربة. الفكرة لا تختبئ خلف الرمز، بل تفقد ملامحها داخل الوجد. ولهذا يبدو شعره أقل تعقيدًا من حيث البناء، وأكثر خطورة من حيث الأثر. هو لا يدرّب القارئ على القراءة، بل يضعه أمام تجربة لا يمكن الدخول إليها إلا بثمن.

ابن الفارض، إذن، لم يطوّر الرمز كما فعل ابن عربى، بل يتجاوزه. يترك الفكرة تذوب فى الإيقاع، ويجعل اللغة نفسها فى حالة فقدان توازن. وهذا ما جعل شعره مقبولًا بوصفه شعرًا خالصًا، ومريبًا بوصفه تجربة روحية قصوى فى الوقت نفسه.

ولو أن ابن عربى هو من جعل الشعر فلسفة، فإن ابن الفارض هو من جعل الفلسفة غير قابلة للقول.. إلا شعرًا.

المرأة.. التمرّد اللغوى على التصنيف الفقهى

لم يكن استدعاء المرأة فى الشعر الصوفى اختيارًا عاطفيًا أو زخرفيًا، لكن انحرافًا مقصودًا عن لغة الخطاب الدينى السائد. ففى سياقٍ اعتاد تثبيت المعنى عبر الاسم، والوظيفة، والتصنيف، جاءت المرأة فى النص الصوفى بوصفها منطقة سيولة لغوية، يصعب ضبطها أو إدراجها فى خانة واحدة. هى هنا، لم تُستدعَ لتُعرَّف، بل لتُربك التعريف نفسه.

وإذا كان الخطاب الفقهى يتعامل مع المرأة باعتبارها موضوع حكم: جسد، حدّ، وظيفة، أو خطر محتمل. فإن الشعر الصوفى، قد سحبها من هذا الموقع، وأعاد توظيفها داخل اللغة بوصفها مرآة للتجلى، لا كيانًا يُمسك باسمه. هذا التحويل فى الدلالة لم يكن بريئًا؛ كان شكلًا من أشكال العصيان الناعم على الخطاب الاسمى الذى يطمئن إلى التحديد ويخشى السيولة.

فى العديد من النصوص الصوفية، تختفى المرأة كاسم محدد، وتظهر كصورة، أو هيئة، أو حضور. الاسم يربط الدلالة بحدّ، بينما الرمز يفتحها على تعدد؛ لذلك حضرت المرأة بوصفها حبيبة، مرآة، وجهًا، أو تجلّيًا، لا كاسمٍ مُعيَّن. هذا التحوّل حرّر المعنى من القيد الاسمى وتركه مفتوحًا على الدلالة.

يقول ابن عربى فى ترجمان الأشواق:

أدين بدين الحب أنى توجّهت

ركائبه فالحب دينى وإيمانى

الحب هنا لغة كونية تتجاوز التعيين، وتتحرّك خارج منطق الثنائية. المرأة، بوصفها حاملة لهذا الحب، تحضر كمسار لا كشخص، فيتحرّر النص من تثبيت الهوية، ويظل المعنى فى حالة حركة، عصيًّا على المصادرة.

فى النص الصوفى، لا تعمل ثنائية الذكر/الأنثى بوصفها تقابلًا ثابتًا، بل بوصفها لغة مؤقتة للتعبير عن التداخل. المحبوب قد يكون أنثى لغويًا، لكنه ليس أنثى بيولوجيًا بالضرورة. والذات العاشقة قد تتكلم بصيغة الذكر، لكنها تذوب فى موضع التلقى، لا الفعل. بهذا، يُعاد توزيع الأدوار داخل اللغة نفسها.

يقول ابن الفارض فى التائية الكبرى:

وما كنتُ أدرى قبل حبّك ما الهوى

ولا خطرَتْ لى فى الهوى لكَ خاطرة

الهوى هنا لا يرتبط بجسد بعينه، ولا يُقال بوصفه علاقة محددة. هو تجربة تغيّر صاحبها من الداخل. المرأة لا تحضر كاسم أو كشخص، بل كشرط لحدوث هذا التحوّل. ما يتبدّل فى القصيدة ليس موقع المرأة، بل موقع الذات نفسها؛ الأنا التى كانت مركز المعنى تتراجع، ويحلّ محلها إحساس بالفقد والانفتاح. بهذا المعنى، لا يقوم الحب على الامتلاك، بل على التخلّى، وهو ما يجعل هذه اللغة خروجًا هادئًا عن منطق السيطرة الذى حكم الخطاب التقليدى للعلاقة بين الرجل والمرأة.

أما عند الرومى، تتخذ المرأة وظيفة أكثر اتساعًا. لا تُستخدم كرمز للاختفاء، ولا كذروة ذوبان فردى، بل كـ جسر إنسانى يعبر منه المعنى إلى العالم. الحبيبة، الأم، الصديقة، والأنثى الكونية كلها صور تسمح للتجربة الصوفية بأن تُقال بلغة قريبة من الحسّ الإنسانى المشترك.

يقول الرومى:

لماذا تبحث عن الحب فى الخارج؟

الحب هو أنت، حين تكفّ عن أن تكون أنت.

هنا، تختفى الثنائية تمامًا. لا ذكر ولا أنثى، بل تجربة تُعاش من موضع التخلّى. المرأة لم تعد طرفًا فى العلاقة، بل لغة تُستخدم لتفكيك العلاقة نفسها، وتحويلها من تقابل إلى مشاركة.

فى هذا السياق، لم يكن حضور المرأة فى الشعر الصوفى موقفًا اجتماعيًا مباشرًا، بل عصيانًا لغويًا على بنية الخطاب الدينى. اختيار المرأة كحاملة للمعنى، لا كموضوع له، كسر مركزية الاسم، وأربك منطق التصنيف، وعلّق الأحكام الجاهزة. النص لم يقل إن المرأة مساوية للرجل، ولا إنه ضد الخطاب الفقهى، لكنه تصرّف كما لوأه قام بسحب بطىء لأدواته، وأن هذه الثنائيات لم تعد صالحة للقول.

الرومى.. حين أصبح الشعر الصوفى إيقاعًا كونيًا

إذا كان ابن الفارض قد كتب الذوبان بوصفه تجربة فردية قصوى، تُعاش من الداخل ولا تبحث عن جمهور، فإن جلال الدين الرومى نقل التجربة الصوفية إلى فضاء أوسع، لا يتخلّى عن العمق، لكنه يفكّ عزلتها، ويمنحها قابلية الانتقال من الذات إلى المشترك الإنسانى.. هنا لا يختفى الوجد، لكنه يتغيّر فى طبيعته: من احتراق داخلى مكتفٍ بذاته، إلى حركة كونية تتسع للعالم.

ابن الفارض يكتب من نقطة الامتلاء الأقصى، حيث لا تعود للغة وظيفة سوى أن تلحق بالتجربة، متعثّرة ومتوترة. قصيدته لا تشرح ولا تدعو، تنغلق على ذاتها بوصفها أثرًا لذوبان كامل. القارئ يقف دائمًا خارج التجربة، مهما اقترب، لأن النص لا يفتح باب الدخول، بل يضعه أمام حدٍّ لا يمكن تجاوزه إلا بالوجدان نفسه.

مع الرومى، يتغيّر موقع القارئ. التجربة لا تُلغى، لكنها تُعاد صياغتها بحيث تصبح قابلة للحركة والانتقال. هو لا يكتب من عزلة الذوبان، لكن من قلب العلاقة: علاقة الشيخ بالمريد، العاشق بالمحبوب، الإنسان بالعالم. لهذا، لا يبدو شعره مغلقًا، ولا مكتفيًا بذاته، بل دائم النداء، مستمر الدعوة، كأنه يقول: هذه التجربة لا تخصّنى وحدى.

فى شعر الرومى، لا يغيب الفناء، لكنه لا يُقدَّم كذروة فردية نهائية، بل كمرحلة فى حركة أوسع. الذوبان هنا ليس نهاية، بل عبور. لهذا تمتلئ لغته بالحركة: دوران، رقص، سفر، دوران حول مركز لا يُرى. التجربة الصوفية لم تعد احتراقًا داخليًا صامتًا، بل إيقاعًا كونيًا يمكن للآخرين أن يدخلوه.

هذا التحوّل هو مفتاح فهم لماذا أصبح الرومى أيقونة عالمية. سلطان العاشقين لم يطالب قارئه بأن يكون صوفيًا، ولا أن يمرّ بالتجربة نفسها، بل دعاه إلى الإحساس بها من موقعه الخاص. لغته أقل كثافة رمزية من ابن عربى، وأقل توترًا وجدانيًا من ابن الفارض، لكنها أكثر انفتاحًا. الرمز عنده لا يُوظف للاختفاء، ولا الذوبان يُقدَّم بوصفه مخاطرة، بل يتحوّل كلاهما إلى معبر . وإذا كان ابن الفارض هو صوت الذوبان حين يبلغ أقصاه، فإن الرومى هو صوته حين يتحرّك فى العالم.

يقول الرومى فى واحدة من أشهر مقاطعه، التى أصبحت لاحقًا أيقونة بحد ذاتها:

تعالَ.. تعالَ.. مهما كنتَ

تعالَ ولو كنتَ كافرًا أو مجوسيًا أو عابدَ أوثان

فبابُنا ليس بابَ يأس

تعالَ، ولو نقضتَ توبتكَ ألفَ مرة

هذا النص وحده كافٍ لشرح التحوّل كله. هنا لا نجد ذوبانًا فرديًا مغلقًا كما عند ابن الفارض، ولا بناءً رمزيًا مركّبًا كما عند ابن عربى، بل دعوة مفتوحة. التجربة الصوفية لم تعد حدثًا داخليًا لا يُرى، بل صارت فضاءً يمكن الدخول إليه من أى موضع، وبأى حمولة إنسانية.

اللافت هنا يكتفى بنداء «تعال» دون أن يحدّد ما يليه. يترك الدائرة مفتوحة، بلا نهاية مرسومة، وبلا تصور مُسبق. التجربة الصوفية تظهر هنا كأفق قابل للدخول، متاح للحركة، ومهيّأ لأن يُعاش بوصفه إمكانية كونية.

ثمّة سبب آخر لا يقل أهمية هو أن الرومى كتب الصوفية بلغة العلاقة الإنسانية. الحب عنده لا يُحاصر فى علاقته بالمطلق فقط، بل يمتد إلى الصداقة، الفقد، الغياب، اللقاء، الانكسار. الحالة الروحية لا تنفصل عن التجربة البشرية، بل تُقال من داخلها. ولهذا، حين تُرجمت أشعاره، لم تفقد معناها كليًا، كما حدث مع كثير من النصوص الصوفية الأخرى، بل ظلّت قادرة على لمس قارئ لا يعرف شيئًا عن الإسلام أو التصوف.

فى المقابل، ظل ابن الفارض عصيًّا على الترجمة، لأن تجربته مكتفية بذاتها، ومغلقة على ذائقة مخصوصة، لا تطلب الانتشار ولا تحتمله. الرومى، على العكس، لم يكتب ليبقى داخل دائرة بعينها، بل ليُتداول، ليُروى، ليُعاد قوله بطرق مختلفة. هذا الانفتاح لم يُفرغ تجربته من عمقها، لكنه غيّر شكل حضورها.

يمكن القول إن الرومى لم يخفّف الصوفية، بل وسّع مجالها. نقلها من الذوبان الفردى الذى لا يُرى، إلى تجربة كونية يمكن الشعور بها، ولو من بعيد. ولغته ولا تطلب استعدادًا فلسفيًا أو ذوقيًا خاصًا، تعترف بالهشاشة، وبالتكرار، وبالفشل، وتحوّلها إلى جزء من المسار لا إلى سبب للإقصاء. هو لا يكتب من الذروة، بل من الطريق.

لم يصبح الرومى أيقونة لأن كلماته فقدت عمقها أو لأنه الأسهل، بل لأنه كان الأكثر قدرة على تحويل التجربة الصوفية من حالة خاصة إلى لغة مشتركة، دون أن يفقدها جذوتها الأولى.

لقد نجا المعنى عند ابن عربى لأنه صار عالمًا رمزيًا لا يُقبض عليه من جملة. وأفلت لدى ابن الفارض، لأنه ذاب فى التجربة حتى استعصى على الاختزال. وأما الرومى، فقدظل عاصيًا على الإمساك باتساع الآفق..

ثلاثة مسارات مختلفة، يجمعها إدراك واحد: أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل ساحة صراع هادئ على المعنى. وان كان الشعر الصوفى يوصف بكونه عصيانًا ناعمًا؛ فهذا لأنه لم ينازع السلطة فى أدواتها، بل سحب من تحتها حق التحكم النهائى فى الفهم.

القصيدة الصوفية.. هل مات الشعر الصوفى؟ ولماذا اختفت القصيدة؟

اليوم أو ربما فى لحظة ما سابقة، بدا أن القصيدة الصوفية انسحبت من مركز المشهد دون ضجيج أو قطيعة واضحة، بل بتراجع هادئ ترك فراغًا أكثر مما ترك إعلانًا. هذا الغياب النسبى لا يمكن التعامل معه بوصفه مصادفة عابرة، فهو يفتح تلقائيًا باب التساؤل حول أسبابه: ما التحوّلات التى أعادت ترتيب موقع القصيدة الصوفية فى المشهد؟ وأى سياق كان يمنحها ضرورتها ثم تغيّر؟

إن السؤال عن انسحاب الشعر الصوفى لا يتعلّق بالنوع الأدبى بقدر ما يرتبط بالشروط التى أتاحت وجوده. فالشعر الصوفى لم يولد فى فراغ، ولم يكن مجرد شكل جمالى، لكنه كان استجابة تاريخية لوضع محدد: لغة رسمية مغلقة، وسلطة معرفية صارمة، وتجربة روحية تبحث عن مخرج لا يكلّفها الفناء، وحين تغيّرت هذه الشروط، تغيّر موقع القصيدة نفسها.

لم يختفِ الشعر الصوفى فجأة، ولم يُغلق بابه، لكنه فقد التربة التى كانت تغذّيه. تراجعت القصيدة عن كونها المساحة الوحيدة التى يمكن أن يُقال فيها ما لا يُقال، كما تخلّت اللغة الدينية عن احتكارها المعنى، فلم تعد المراوغة الشعرية ضرورة لكسره. وهنا، بدأ السؤال الحقيقى: إذا لم يعد هناك ما يستدعى الاختفاء، فكيف تستمر القصيدة التى بُنيت على فن الاختفاء؟

جزء كبير مما نسمّيه اليوم «الشعر الصوفى» ليس شعرًا بالمعنى الذى عرفناه عند ابن عربى أو ابن الفارض، بل إعادة إنتاج وجدانية لتجربة سابقة. الكلمات باقية، الرموز حاضرة، لكن التوتر الذى كان يشحنها غاب. لم تعد القصيدة ساحة صراع هادئ على المعنى، بل صارت فى كثير من الأحيان استعارة جاهزة للصفاء أو السكينة.

من هنا، يطرح سؤال التحوّل إلى الإنشاد نفسه. هل تحوّلت القصيدة الصوفية إلى إنشاد فقط؟

الإنشاد، فى جوهره، فعل جماعى، إيقاعى، يعتمد على التكرار والذوبان فى الصوت. وهو بهذا المعنى يختلف جذريًا عن القصيدة الصوفية القديمة، التى كانت فعل قراءة فردية، وتأملية، ومحفوفة بالمخاطرة. القصيدة كانت تُقرأ، لا تُستهلك. تُفكّ، لا تُردَّد.

حين انتقلت التجربة من النص إلى الصوت، ومن القراءة إلى الأداء، تغيّر مركز الثقل. المعنى لم يعد يُبنى داخل اللغة، بل داخل الإحساس الجماعى. وهذا ليس عيبًا فى ذاته، لكنه يشير إلى انتقال من الشعر بوصفه تفكيرًا لغويًا، إلى الإنشاد بوصفه حالة وجدانية.

السؤال إذن ليس: هل مات الشعر الصوفى؟ بل: هل ما زلنا نحتاجه بالشكل نفسه؟

فى زمن تتعدّد فيه المنصّات، وتتفكك فيه السلطة اللغوية، وتُقال الأسئلة الكبرى بطرق مباشرة أحيانًا، لم تعد القصيدة الصوفية مطالَبة بأن تؤدى دور العصيان الناعم الذى أدّته سابقًا. العصيان نفسه غيّر شكله. لم يعد لغويًا فقط، بل صار ثقافيًا، أو اجتماعيًا، أو سياسيًا فى أشكال أخرى من التعبير.

ومع ذلك، لا يعنى هذا أن الشعر الصوفى انتهى. ربما تغيّر موقعه فحسب. لم يعد فى مركز المشهد، لكنه لم يختفِ تمامًا. هو حاضر فى أطراف اللغة، فى محاولات فردية، فى نصوص لا تُعلن انتماءها الصوفى صراحة، لكنها تحمل روحه: الشك فى المعنى الجاهز، والميل إلى التجربة، والبحث عن لغة لا تكتفى بالشرح.

القصيدة الصوفية اليوم لم تمت، لكنها لم تعد قصيدة جماعية ولا خطابًا مهيمنًا. صارت اختيارًا فرديًا، ومسارًا شخصيًا، يكتبه من لا يزال يشعر بأن اللغة، رغم اتساعها، ما زالت تضيق أحيانًا عن التجربة.

وربما هنا تكمن المفارقة الأخيرة أن الشعر الصوفى لا يموت حين يختفى، بل حين يفقد توتره، ويستقر فى منطقة اليقين.