حديث «المصادرة».. من وقائع «الشعر الجاهلى».. إلى خبر غير مؤكد عن رواية مغمورة

- هناك من يشير إلى أن الحديث عن مصادرة رواية حامد عبدالصمد من أعمال الدعاية

- المصادرة إما تحت دعاوى دينية أو دعاوى أخلاقية

- معظم أصحاب الكتب المصادرة يحصلون على جوائز ويهاجرون للخارج أو يخضعون لمحاكمات

- واقعة مصادرة كتاب «فى الشعر الجاهلى» هى الأخطر والأقوى خلال القرن العشرين

لا يمر معرض القاهرة الدولى للكتاب كل عام، دون أن تكون هناك بعض المنغصات التى تعمل على تعكير الحالة الثقافية والفكرية والاجتماعية الضخمة التى تتعاظم أثناء أحداث ذلك المعرض الذى ينتظره الشاعر والباحث والكاتب الروائى، وكل من له علاقة بالثقافة فى كل مجالاتها، حتى من ليست لهم علاقة بالشأن الثقافى المعروف أو العام، لكننا نلاحظ أن قطاعات واسعة من المصريين ليسوا من الشعراء ولا من الروائيين، ولا من الباحثين، لكنهم يذهبون إلى ذلك المعرض السنوى كنوع من تغيير الجو، وفرصة ذهبية لهم لكى يشاهدوا وجهًا لوجه بعض الفنانين والكتاب الكبار، وذلك تقليد أسس له الدكتور سمير سرحان منذ زمن بعيد، عندما كان المعرض يستضيف قامات فنية من طراز عادل إمام، وفكرية من طراز دكتور فرج فودة، ونوال السعداوى، وشعراء من طراز عبدالرجمن الأبنودى، ومحمود درويش، أو قامات دينية مثل دكتور محمد عمارة، والشيخ محمد الغزالى، أو قامات صحفية مثل الكاتب محمد حسنين هيكل، وغيرهم.

وأشهد أن قاعة ٦ أكتوبر التى كانت تشغل موقعًا متميزًا فى صدارة المعرض القديم بمدينة نصر، قبل أن يذهب إلى منطقة التجمع الخامس، حيث كانت القاعة تغلق كل أبوابها بعد امتلائها بجمهور متحمس جدًا ومتعطش لما سيحدث فى القاعة من مناظرات وحوارات حادة وجادة ومفتوحة بين تيارات مختلفة، وكان الدكتور سمير سرحان يديرها أحيانًا بنفسه، ويتم تركيب شاشات تليفزيونية لعرض وقائع الندوة أو اللقاء الذى يحدث داخل القاعة، وبالطبع كانت تلك المحاورات والمناظرات والمواجهات الشرسة بين مختلف التيارات تُحدث حديثًا مجتمعيًا واسعًا يظل مهيمنًا فترة طويلة، وبالتالى كانت تلك الأحداث الثقافية والفكرية والسياسية تصل إلى عامة الناس دون أى «فلترة»، للدرجة التى لا يستطيع كل من حضر تلك المحاورات التى ترتفع إلى مستوى «الحدث»، أن ينسى وقائعها بالتفاصيل حتى الآن.

ورغم كل ذلك، وكل تلك الحوارات الحادة والجادة المفتوحة، كانت مسألة مصادرة الكتب محل جدل واسع أيضًا، وهى مسألة ذات تاريخ عريق، وطويل، ودامٍ، وشديد المرارة، وقد عاد الحديث عنها بعد أخبار ليست مؤكدة عن مصادرة رواية للكاتب حامد عبدالصمد لا يعرف أحد عنها شيئًا، وهناك من يشير إلى أن ما جرى ليس إلا من أعمال الدعاية، فلا دار النشر أعلنت، ولا أى جهة رسمية أشارت إلى ذلك. ونستطيع أن نقول بوضوح: إن واقعة مصادرة كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور الشاب طه حسين عام ١٩٢٦، وهى الواقعة الأشهر والأخطر فى القرن العشرين، والقرن الذى تلاه، لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، رغم احتلاف الملابسات، فقد سبقتها وقائع مصادرات ومطاردات أخرى صاخبة وعنيفة، وأحدثت جدلًا فكريًا ودينيًا وسياسيًا واسعًا، مثل كتاب «طبائع الاستبداد» لعبدالرحمن الكواكبى عام ١٩٠٠، وكتاب «المرأة الجديدة» لقاسم أمين عام ١٩٠١، وكتاب «الإسلام وأصول الحكم» فى عام ١٩٢٥، أى قبل واقعة كتاب «فى الشعر الجاهلى» بعام واحد، وفى ذلك العام- ١٩٢٥- كانت قوى الرجعية قد اشتد عودها، وقوى بنيانها، وتكاتفت فى مواجهة كل ما هو حر وطليعى، للدرجة التى دفعت بعض الوزراء أن يستقيلوا من مناصبهم إزاء واقعة مصادرة كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، وعقد محاكمة ظالمة ومتعسفة للشيخ الشاب على عبدالرازق، وفصله من وظيفته، وتقويض نشاطه وقلمه، وتشتيت جهوده فى كتابات جاءت بعيدة تمامًا عن مجاله الأهم، وهو التأريخ للتاريخ الإسلامى من وجهة نظر عادلة وصحيحة.

إذن كانت واقعة مصادرة كتاب «فى الشعر الجاهلى» عام ١٩٢٦، مسبوقة بحوادث ووقائع دامية كما ذكرنا، وفاتحة لتعاظم قوى الرجعية والجمود التى لم تجد لها مكانًا لائقًا ولا مريحًا فى الزخم الذى جاءت به ثورة ١٩١٩، ذلك الزخم الذى لم يكن سياسيًا فحسب، بل كان زخمًا فكريًا وفنيًا وثقافيًا وأدبيًا، انتعشت فيه تلك المجالات بقوة، قبل أن تعيد مفاصل الرجعية إعادة ترتيب وتنظيم صفوفها لمواجة ذلك الزحف الطليعى، الذى انبثقت عنه طاقات خالد الذكر الشيخ سيد درويش فى ألحانه وأغانيه وأوبريتاته، وكتابات الشاب توفيق الحكيم الريادية، وعلى رأسها روايته البديعة «عودة الروح»، التى كتبها عام ١٩٢٧، وأزجال بديع خيرى ومسرحياته، وكل ما كان يكتبه الشعراء حافظ إبراهيم، وعباس العقاد، وأحمد شوقى، وأزجال بيرم التونسى رغم تشريده ونفيه خارج البلاد، لكنه كان يرسل أزجاله، وحدثت نهضة صحفية فى الصحافة التى كانت تصدرها الأحزاب البارزة، وعلى رأسها حزب الوفد الذى كان يُصدر جريدة البلاغ اليومية، والبلاغ الأسبوعية، وكان يرأس تحريرهما الكاتب الصحفى الكبير عبدالقادر حمزة، وحزب الأحرار الدستوريين، الذى كان يُصدر جريدتى السياسة، والسياسة الأسبوعية، اللتين ترأس تحريرهما الدكتور محمد حسين هيكل، رائد الرواية المصرية والعربية، وفى صحف تلك الأحزاب نشأت ونمت أقلام لأهم كتّاب وشعراء وقصاصى ومترجمى مصر، إذ تعاظمت قوة ترجمة قصص وأشعار فى البلاغ الأسبوعى على أيدى المترجم الكبير عباس حافظ، والأديب والمترجم محمد السباعى، وفى السياسة الأسبوعية على يد الباحث والمؤرخ الكبير محمد عبدالله عنان، وقرأنا لهؤلاء وغيرهم أولى الترجمات لأنطون تشيخوف، ومكسيم جوركى، وبلزاك، وإميل زولا، وبرنارد شو، وتورجنيف، وفيكتور هيجو، وغيرهم من أدباء الغرب والشرق، كما أن صيحات عالية ومطالبات بحرية المرأة، ولذلك كلّفت السياسة الأسبوعية مى زيادة بترؤس قسم المرأة، وفى البلاغ الأسبوعى ترأست قسم المرأة رائدة تعليم البنات نبوية موسى، وقدمتا صحافة نسائية استثنائية، إذ كان التنافس بين الحزبين على أشده، وانعكس التنافس على الصحافة فى الجريدتين.

لذلك لم يكن غريبًا أن يصدر كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين فى ذلك العام، الذى نضجت فيه الثمار التى أسست لها ثورة ١٩١٩ بكل عنفوانها، وبعده فى عام ١٩٢٧ يصدر كتاب «حرية الفكر»، وفى عام ١٩٢٨ أصدر إسماعيل مظهر مجلة «العصور»، وفى ذلك العام صدرت مجلة مهمة جدًا، وهى مجلة «الجديد»، وعندما تعاظمت الصحف والمجلات التنويرية التى تنشر الفكر الحديث، تشكلت فى المواجهة فى مدينة الإسماعيلية جماعة «الإخوان المسلمين»، التى عملت على التصدى بكل طاقاتها لمواجهة تلك البدايات التنويرية فى مصر.

لذلك لم يكن التصدى لكتاب «فى الشعر الجاهلى» وفقًا لأحداث عشوائية، لكن القوى الرجعية كانت تعمل بكل قوة على محو تلك النتائج التى أحدثتها وبعثتهعا ثورة ١٩١٩، وفجّرت القوى الإيجابية فى كل قطاعات الشعب المصرى، وكان التصدى الشرس المنظم الذى قادته قوى شيطانية للفكر التنويرى، فى ذلك الوقت، بمثابة حلقة لتركيع البلاد أمام مسلمات جاهزة من أشكال التأويل الدينى المتطرف، فبعد أن صدر كتاب الكتاب فى مطلع عام ١٩٢٦، تنبهت تلك القوى الشيطانية- تحت دعاوى دينية متطرفة- لخطورة الكتاب الذى يدعو إلى حرية البحث، مجرد حرية البحث كنوع من التجريب لقراءة التراث بطريقة جديدة، وليس نفيه، أو رجمه، أو نسفه، أو تكذيبه، ولكن دائمًا كانت القوى الرجعية المتربصة تسعى للتصيد المغرض، والتأويل الذى يلبى تلك الأغراض، تحت دعاوى دينية، وشعارات زائفة، وفى ٣٠ مايو عام ١٩٣٠ تقدم الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر- كما جاء فى قرار الحكم الذى أصدره رئيس النيابة محمد نور- لسعادة النائب العمومى، يتهم فيه الدكتور طه حسين بالجامعة المصرية بأنه ألف كتّابًا أسماه «فى الشعر الجاهلى»، ونشره على الجمهور، وفى هذا الكتاب طعن صريح فى القرآن العظيم، حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوى الكريم. وبتاريخ ٥ يونيو سنة ١٩٢٦ أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر لسعادة النائب العمومى خطابًا يبلغ به تقريرًا رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه «فى الشعر الجاهلى» كذّب فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على النبى «صلى الله عليه وسلّم»، وعلى نسبه الشريف، وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى، وطلب اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمى، وتقديمه للمحاكمة»!

مَن يتأمل تلك الصياغة المفبركة، والمكدسة بكل عوامل الإثارة والتحريض على الانتقام الذى يدعو للنبذ والنفى والاستبعاد والتبغيض والتكريه والمحاكمة فى أقل الصور، وربما يصل إلى القتل فى حالات أخرى، فاستخدام عبارات الطعن والكذب والادعاء، كلها مفردات تدعو إلى كل ما هو تحريضى، وتصوير طه حسين على أنه مجرم عتيد، لأنه يسب ويكذّب القرآن العظيم، وسب النبى «صلى الله عليه وسلّم» ونسبه الشريف، وهكذا ترددت عبارات التحريض المبالغ فيه، والمتعمد، والذى كرّس لخطاب تحريضى طوال القرن العشرين، وسنلاحظ أن الضرب السياسى المفرط فى مكاسب ثورة ١٩١٩، وإلغاء دستو ١٩٢٣ الذى جاء ببعض الحريات، عمل على تأسيس خطاب تكريهى ورجعى وتحريضى وعدوانى، باستخدام كل أشكال التأويل التى تعمل على تفسير الدين وكتابه المقدس، حسب أهواء سياسية واجتماعية فى الأساس، اعتمادًا على أغلبية جماهيرية لا تقرأ، وبالتالى لا تسمع غير الفقيه وشيخ الجامع فى طاعة صارمة، وانحياز مفعم بكثير من الدعاوى المضللة.

هكذا تم نبذ وتكفير وتسفيه كثير من الكتّاب وكتاباتهم فى ظل ذلك المناخ المرعب والمريب والمتربص، مثلما حدث مع الباحث الشاب النابغ إسماعيل أدهم، الذى كتب مقالين واختار لهما عنوانًا فنيًّا «لماذا هو ملحد؟»، ومَن يقرأ المقالين، سيكتشف أنه يتحدث عن حياة مرتبكة أوصلته إلى تفكير معين، وربما كان يأسف لذلك، ورد عليه الشيخ والباحث والمفكر المعتدل محمد فريد وجدى فى كتاب صغير عنوانه «لماذا هو ملحد؟»، وليس كما أشيع «لماذا أنا مؤمن؟»، وقيل إن إسماعيل أدهم قد انتحر، والحقيقة ردد وكرّس لذلك أستاذنا الناقد الكبير رجاء النقاش، وكتب كتابة سلبية عن أدهم فى كتابه «التماثيل المكسورة»، وفى ظنّى أن كل المعلومات التى استند إليها كل من قالوا إن إسماعيل أدهم قد انتحر غارقًا وترك قصاصة من ورقة تفى بذلك، كلها استنادات واهية، لأن اسماعيل أدهم كان فى قمة نجاحه الفكرى والأدبى، فكيف يُقبل على فكرة التخلص من حياته وهو فى أوج عطائه؟، وفى اعتقادى أن يدًا خفية أو معلومة قد قامت بقتله والإلقاء به فى البحر. وجدير بالذكر أن الجهاز السرّى والعسكرى للإخوان المسلمين الذى تم تأسيسه فى عام ١٩٣٤ له يد فى ذلك، هذا اعتقاد وظن منّى.

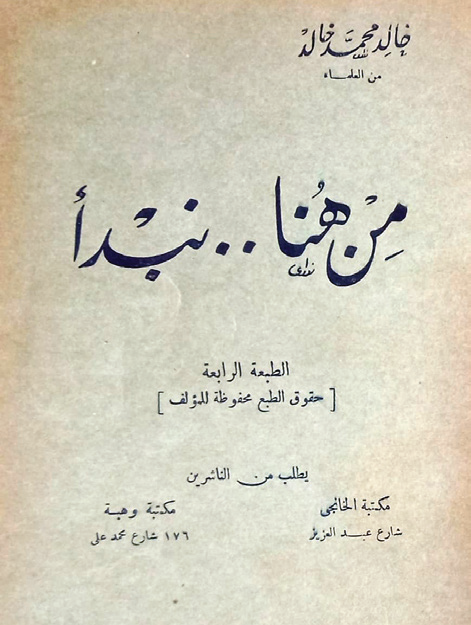

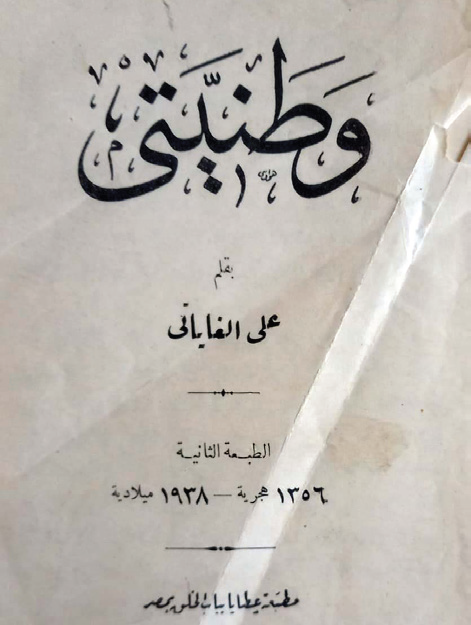

وحدث عام ١٩٥٠ أن هاجت الدنيا وماجت عندما صدر كتاب «من هنا نبدأ» للشاب الأزهرى خالد محمد خالد، وللأسف كان الذى قاد المعركة ضد الشيخ خالد رجل عاش أزمة وطنية فى بداية حياته، وهو الشاعر على الغاياتى، الذى نشر دايونه الأول «وطنيتى» فى عام ١٩١٠، وصودر الديوان، وحوكم من أجله غيابيًا بالحبس سنة، ولكنه هرب سرًا قبل المحاكمة إلى الأستانة، وأقام فيها خمسة أشهر، ثم سافر بعدها إلى جنيف، وأقام فيها سبعة وعشرين عامًا، وعاد بعدها إلى مصر بعد أن سقط الحكم، ونشر طبعة ثانية من الديوان عام ١٩٣٨، وكتب مقدمة ومدح فيها الملك، حيث إنه عاد فى يوم عيد الأضحى إذ كتب فى المقدمة: «ومن حسن الاتفاق اليوم أيضًا يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح المحبوب فاروق الأول حفظه الله»، ولذلك فلم يكن غريبًا أن يشن حملة شعواء على الشيخ الشاب الذى كان يكتب مقالات عن العدالة الاجتماعية والحريات السياسية والعامة، وجنّد الغاياتى حملته تلك فى الجريدة التى أسسها، وفى ذلك السياق لن نغفل الردود العقلانية التى رد بها المفكر محمد فريد وجدى بها على الكتاب، ونشرها فى حلقات مسلسلة فى مجلة الأزهر، وتم رفع قضية على الكتاب، لكنه حصل على البراءة، والتى نشرها الشيخ خالد فى طبعات الكتاب المتواترة.

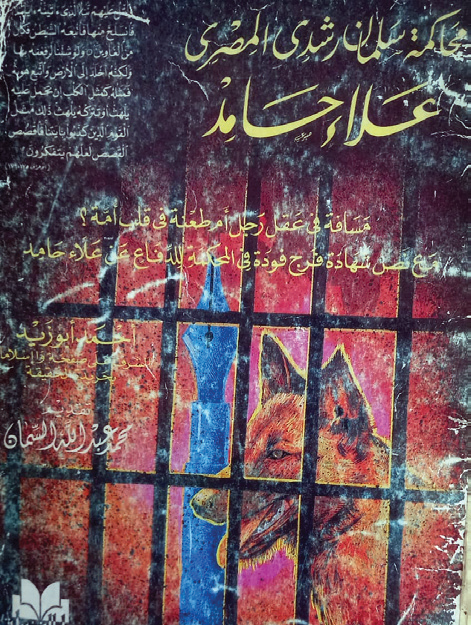

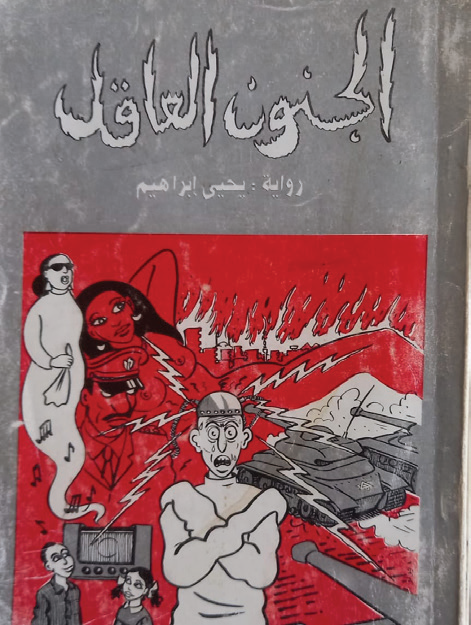

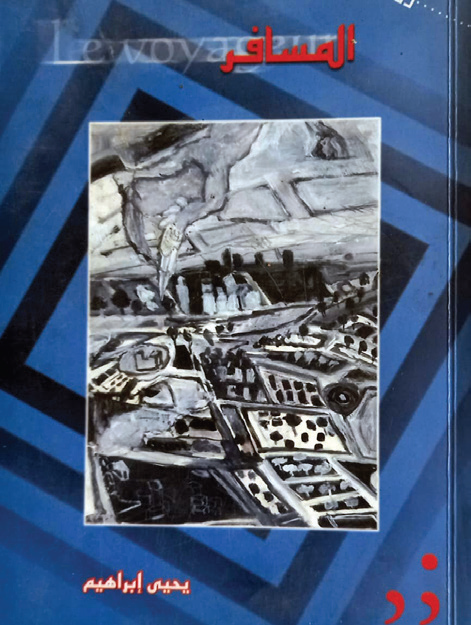

وفى عام ١٩٥٧ جاء كتاب «الله والإنسان» للكاتب الصحفى والقاص الطبيب مصطفى محمود، وهو عبارة عن مختارات من مقالاته التى كان ينشرها فى مجلة روزاليوسف، وعندما نشرته دار الجمهورية، وقوبل بترحيب من النقاد آنذاك، وكتب عنه الناقد والمفكر محمود أمين العالم مقالًا مهمًا فى مجلة الرسالة الجديدة فور صدوره، وحيا فيه مصطفى محمود، وكذلك كتب الناقد رجاء النقاش مقالًا فى صفحة «عصير الكتب» بمجلة صباح الخير، واحتفى بالكتاب أيما احتفاء، وجدير بالذكر أن رجاء النقاش كان قد كتب مقدمة لمجموعة مصطفى محمود «أكل عيش» فى طبعتها الثانية عام ١٩٦٠، وكانت المقدمة دراسة وافية وضافية، لكن كتاب «الله والإنسان» صودر تمامًا، ولم يوافق مصطفى محمود على نشره مرة أخرى طوال حياته، لكن من الغريب والمدهش أنه وافق على ترجمته للغة الإنجليزية، وهذا ما حدث مع رواية «أولاد حارتنا» التى نشرت مسلسلة فى جريدة الأهرام عام ١٩٥٩، ولكنها منعت من النشر فى كتاب يضم حلقاتها، وتم نشرها لأول مرة فى دار الآداب ببيروت، وكذلك وافق نجيب محفوظ على ترجمتها، وجدير بالذكر أن النص الأصلى الذى كتبه نجيب محفوظ، والذى يختلف بدرجة ما عن النص المنشور، هو الذى حصل عليه المترجم، ولكن ذلك المنع، وتلك المصادرة لم تفعل سوى زيادة حجم الطلب التى تتواكب على أى كتاب مصادر، عملًا بالحكمة التى تقول: «كل ممنوع مرغوب»، هذا ما حدث مع كل ما ذكرناه، كما تواترت الممنوعات بأشكال مختلفة، مرة تحت دعاوى دينية مثلما سبق وذكرناه، ومرة تحت دعاوى أخلاقية كما حدث فى مصادرة رواية «تلك الرائحة» لصنع الله إبراهيم عام ١٩٦٦، والشواهد كثيرة، مثل رواية «مسافة فى عقل رجل» لعلاء حامد، التى حصل على جائزة أمريكية مكافأة له، وكذلك رواية الشاعر والروائى سمير غريب على فى روايته «الصقار»، التى طرح قضيتها الكاتب الصحفى فهمى هويدى، وبعدها حصل سمير غريب على لجوء فى ألمانيا أو فرنسا، وكذلك حدث مع صلاح الدين محسن عضو اتحاد الكتاب الذى اتهم بنشر الإلحاد وتم حبسه وتوقيع العقوبة عليه، وبعد خروجه من السجن حصل على لجوء فى كندا، كما حدث مع الكاتب المصرى يحيى إبراهيم، الذى كتب رواية بديعة عنوانها «الجنون العاقل» عام ١٩٩٩، وتمت منعها ومصادرتها للأسباب المعتادة ذاتها، وكتب الشاعر الراحل رفعت سلام مقالًا عنها فى جريدة الحياة جاء فيه: «عمل مفاجئ، مدهش، يخترق مناطق لم يطأها قلم فى الكتابة العربية، يعريها ويهتك حرماتها الزائفة بلا شعارت أو لافتات، وكتابة مضادة للتواطؤ الضمنى الصامت...»، وجدير بالذكر أن الكاتب كتب رواية أخرى أكثر إبداعًا من الأولى عنوانها «المسافر»، وذهب بها إلى دار شرقيات، لكن الراحل الأستاذ حسنى سليمان اعتذر عن وضع لوجو دار شرقيات على الرواية، ولكنه طبعها ونشرها دون نسبتها إلى أى دار نشر عام ٢٠٠٤، وعاد يحيى إبراهيم إلى باريس لكى يعيش هناك ويصبح من العقول الفريدة فى مجال الصناعة، وهكذا تعود القضية مرة أخرى مجددًا مع الكاتب الروائى والباحث حامد عبدالصمد فى روايته الجديدة «مصنع السحاب»، التى تمت مصادرتها لأنها كما تقول بعض الأخبار إنها منعت كونها تنشر أفكارًا إلحادية، ولا نعرف ما الجهة التى قامت بالمنع والمصادرة، كما أن الرواية تدور فى أجواء يابانية وغير مصرية أو عربية، كما سنناقشها بالتفصيل فى الأسبوع المقبل إن شاء الله.