على ضفاف الكتابة.. ذكريات خاصة مع سلوى بكر

- أصبحت سلوى بكر كاتبة «الهامش الاجتماعى» فى واقعية كادت أن تضمحل

- سلوى بكر خرجت عن المألوف المتعارف عليه والمقرر على كل الأدباء الجدد

اللقاء الأول العاصف:

فى نوفمبر ١٩٧٦ كانت الحالة الاقتصادية والسياسية فى مصر قد بلغت حدودًا تكاد تكون مغلقة تمامًا، أو مستعصية على الحلول الرسمية التقليدية، فضلًا عن قطار المفاوضات الذى كان يسير على قضبان قلقة ومقلقة فى الوقت ذاته، ولذلك وصلت حدود الاحتقان بين المعارضة والحكومة إلى درجة الاصطدام المباشر، كانت هناك اعتصامات وإضرابات وأشكال متعددة من التمرد فاقت عن أى عام سابق منذ انتصار أكتوبر عام ١٩٧٣، وكانت وجهات نظر المعارضة أيضًا متعددة ومتنوعة الوجوه، وكانت هناك نقاط اتفاق، ونقاط اختلاف بين أطراف المعارضة التى على السطح، ولم تكن المعارضة السياسية متمثلة فى الأحزاب العلنية المعروفة، مثل حزبى التجمع والوفد، فقط، بل تعددت وكانت هناك معارضات متنوعة، تتمثل فى كثير من التشكيلات والتنظيمات السرية غير المعلنة، والتى أصبحت لها تمثيلات فى كل مجالات العمال والفلاحين والقطاعات الوظيفية، والنقابات المهنية، وتجلّت تلك التمثيلات بشكل أوسع فى كل الجامعات المصرية، بداية من جامعة القاهرة، إلى جامعة عين شمس، وصولًا إلى جامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وخلافه، وبالتالى اجتمع كل القيادات الطلّابية وقرروا عمل أسبوع كامل تحت عنوان «الجامعة والمجتمع»، لمناقشة كل الأمور التى تتعلق بالأزمات الطارئة والمزمنة التى تمر بها البلاد.

وبدأت فعاليات الأسبوع ساخنة وسط هتافات من كل اتجاهات أكبر مدرج فى الجامعة، وكانت قيادات الأسر والجماعات تتابع الأمر بحماس شديد، رضوان الكاشف، وسمير حسنى من أسرة مصر كلية الآداب، وفريد زهران ونزار سمك من أسرة عبدالمجيد مرسى بزراعة القاهرة، وأحمد بهاء الدين شعبان من نادى الفكر الاشتراكى بهندسة القاهرة، وأمير سالم وأسامة خليل من جماعة الصحافة بحقوق عين شمس، واحتشدت كل القيادات الطلابية فى ذلك المدرج وسط كلمات سياسية لتلك القيادات، مع كلمات آخرين من خارج الجامعة، مثل الكاتب الصحفى البارز صلاح عيسى، الذى اكتشفت فيه أنه لم يكن كاتبًا سياسيًا أو أديبًا، أو مؤرخًا، فحسب، لكنه كان خطيبًا بارعًا، وحاضرًا بأفكاره الحادة، وكان الشيخ إمام بعوده وصوته الحماسى يلهب المدرج بكثير من الهتافات.

وعندما كانت القاعة تحتدم بالمناقشات والخلافات، يبدأ بعض المشاركين من الطلّاب اللجوء إلى زوايا من الجامعة لكى يواصلوا حواراتهم ومناقشتهم، ولأننى لم أكن من أبناء جامعة القاهرة، بل كنت ممثلًا عن جماعة الفكر الحر من كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان، فكنت أؤثر السلامة، وأتخذ دور المستمع فى كثير من تلك المناقشات الحادة، والتى كان يديرها طلّاب محترفون لطرح أفكارهم بطلاقة، وبشكل منظم، وكذلك كانوا ذَرِبى اللسان، يستفيضون للدرجة التى يشعر بها أى شخص من الحضور بأنه لن تصل إليه الكلمة أبدًا.

وفى ذلك الصخب السياسى العارم، لاحظت أن فتاة رشيقة القوام، والحدث السياسى طبع على ملامحها حدة ما، ذات شعر قصير «ألا جرسون»، وذكرتنى باثنتين من الجيل النسائى القديم «إنجى أفلاطون، وأمينة شفيق»، مع فوارق عديدة، وكانت تحاول طلب الكلمة بين الحين والآخر، ولكن شهوة الكلام عند المتحدثين المحترفين من القادة الطلّاب لم تعطِ لها الكلمة، وكنت أتابع محاولاتها المصرّة بلا أى يأس فى طلب الكلمة، وكنت ألاحظ كذلك ارتفاع وتيرة غضبها التى ظهرت على قسمات وجهها، وعندما وجدت أن السادة الأشاوس لن يسمحوا لها بالكلام، انتفضت مقاطعة المحاورين، وأعطتهم درسًا فى ديمقراطية الحوار وآدابه، وهكذا لفتت النظر فى لحظة واحدة، وقالت ما كانت تريد قوله، وانصرفت غاضبة، مما دفعنى لكى أسأل صديقى الذى كان يرافقنى دائمًا «الشاعر محمود نسيم»، وقلت له: «مين دى يامحمود؟»، فقال لى: «إيه ده إنت ما تعرفهاش، دى سلوى بكر، معانا فى العمال»- يقصد حزب العمال الذى كنا ننتمى إليه آنذاك- وبعدما غادرت المكان وحلقة النقاش، كانت الشغل الشاغل لكثير من المجتمعين، وقال أحدهم: «هى دايمًا سلوى بكر كده، لازم تضرب كرسى فى الكلوب»، رد عليه آخر وقال: «يا راجل إنتم عاوزين تتكلموا لوحدكم وتعرضوا وجهات نظركم، والباقيين يقعدوا يسمعوكم وخلاص، وهى معملتش حاجة غير إنها عاوزة تقول كلامها زى ما إنتم بتقولوا كلامكم، وخلّى بالك إن سلوى سيخ قديم»، وكانت صفة الأسياخ تطلق على أبناء حزب العمال. وانصرفنا بعد يوم صاخب، وحدثت مسيرة حاشدة جمعت فيها كل التيارات السياسية فى نهاية الأسبوع من جامعة القاهرة إلى مجلس الشعب، وذلك لتقديم الوثيقة التى انتهى إليها المؤتمر الطلّابى، وكنت أنا مشغولًا بالبحث عن سلوى بكر التى لم أستطع اللقاء معها فى تلك الحشود الغفيرة.

اللقاء على مائدة الأدب:

بعد ذلك جرت فى النهر مياه كثيرة، وانخرطت بشكل جارف فى الحركة الشعرية، ونشرت كثيرًا من قصائدى فى جريدة المساء، وصوت الجامعة، وإضاءة ٧٧ التى كانت قد خصصت صفحاتها للشعر فقط ونقده، وكان يتكون مجلس تحريرها من الشعراء حسن طلب وحلمى سالم وجمال القصاص ورفعت سلام، وفى أواخر عام ١٩٧٩ حدث خلاف بين رفعت وزملائه فى مجلس التحرير، فقرر رفعت أن يترك «إضاءة»، ويؤسس لمجلة مستقلة، تعتنى بكل الأجناس الأدبية، واقترح علينا، محمود نسيم وأنا، لكى نشاركه فى إصدار المجلة، وبالفعل صدرت، وكان العدد الأول ينطوى على قصص وأشعار، وهكذا.

وفى صيف ١٩٧٩ حدثنى أحد الأصدقاء وقال لى: «صديقتنا سلوى بكر لها مقالات نقدية فى المسرح، وياريت تنشروا لها مقالًا من تلك المقالات»، قلت له: «ياسلام، ده أنا بابحث عنها من تلات سنين، ياريت أقابلها»، وبالفعل أبلغ صديقى الميعاد لسلوى، وكان ذلك فى أغسطس ١٩٧٩، ومكان الميعاد فى محطة مترو عبدالعزيز فهمى أمام سينما روكسى الساعة السادسة، وقال لى إنها «هتكون ماسكة مجلة الأهرام الاقتصادى فى إيدها اليمين، وشريط ريفو فى إيدها الشمال، عشان أكيد نسيت شكلها»، قلتله: «أنا مش ممكن أنسى شكلها»، فقال: اعمل بس اللى باقولك عليه، إنت خسران حاجة؟، زيادة فى الاحتياط»، وبالفعل ذهبت فى الميعاد فى المكان المتفق عليه «بالثانية والدقيقة»، وكنت محتشدًا للقاء، وكانت المفاجأة أننى لم أجدها، ولم تأتِ، وانتظرت أكثر من نصف ساعة، لكن بلا جدوى، فلم أجد سلوى، ولا شريط الأسبرين، ولا الأهرام الاقتصادى، وذهبت رأسًا لصديقى الذى حدد الميعاد، وتشاجرنا معًا، وقلت له: «إن صديقتك دى فوضوية، ولا تحترم المواعيد، وإحنا فى أشد شهور الحر»، واحتدمت المناقشة بينى وبين صديقى للدرجة التى قاطعته بضعة أسابيع.

الآن لا أتذكر كيف التقينا بعد ذلك بفترة وجيزة لا تزداد عن أسبوعين، واكتشفت أن شقيقها «محمد بكر» كان صديقى، وأصبحت صداقتنا شبه عائلية، وكانت سلوى تستضيف كثيرًا من صديقاتها وأصدقائها. ولا أنسى بعض الطرائف التى كانت تحدث فى بعض الأوقات، وفى أحد الأيام كان حشد من الأصدقاء يجتمعون فى منزل الزيتون «٥ شارع السوق القديم، بجوار محطة قطار حدائق الزيتون»، وكان الوقت فى مساء التاسعة، وإذ يطرق الباب، وكانت المفاجأة أن الذى كان يطرق الباب الشاعر «أحمد فؤاد نجم»، وكان يرتدى قبعة مثل الخواجات، ويحمل حقيبة جلد على كتفه، ووضع عليها علم أمريكا، واندهشنا، وسألناه: «إيه اللى إنت عامله ده يا أبو النجوم؟»، فقال إنه «بيموّه، ويضلل المخبرين»، لأنه كان هاربًا فى ذلك الوقت، بعد أن ألقى قصيدة «شحاتة المعسل» فى مؤتمر حاشد بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، ولم تكن اللقاءات عند سلوى تخلو من الطرافة، وفى تلك الفترة أعطتنى سلوى مقالًا كانت قد كتبته عن مسرحية «الزار» للراحل والكاتب المسرحى محمد الفيل، وعلى هامش اللقاء، قالت لى: «أنا كمان باكتب قصص»، قلت لها: «طب ما تجيبى قصة ننشرها فى المجلة»، ولكنها أخرجت من الدرج كراسة، ما زلت أذكر لونها «الأخضر»، كراسة من كراسات أطفال المدارس ذات التسعة أسطر، وأخذت القصص، وبعد أن غادرت وقرأتها، اندهشت جدًا، وقررت، بعد أن أبلغت صديقى القاص يوسف أبورية، أن أُطلع عليها صديقنا يحيى الطاهر عبدالله، رحمه الله، وبالفعل ذهبنا معًا والتقينا بيحيى فى أحد المقاهى المجاورة لمكان سكنه بشارع عمرو بن العاص بمصر العتيقة، وقرأ القصص باهتمام بالغ، وكانت سلوى توقع باسمها «سلوى» فقط، كانت ملامح يحيى تتبدل كلما أوغل فى القراءة، وبعدما قرأ وقرأ وقرأ، صرخ وقال: «شعبان، البت دى عبقرية، وهيبقى لها مستقبل كبير لو واصلت الكتابة»، بالطبع فرحنا وابتهجنا يوسف وأنا، وأخذت الكراسة من يحيى، وطرت إلى سلوى فى المنزل، وقلت لها ذلك الخبر السعيد، واكتشفت أنها تعرف يحيى، وهو يعرفها، لكن اللبس كان فى اسمها «سلوى بكر»، وقالت لى إنها تشاجرت معه فى مكتب عبدالفتاح الجمل فى جريدة «المساء»، وعندما اكتشف يحيى أن «سلوى» هذه لم تكن سوى سلوى بكر التى يعرفها، ونهرته أمام كثير من الكتّاب، وبعد المفاجأة قال لى يحيى: «بس برضه عبقرية يا شعب، والفن مافيهوش كذب»، أتذكر أن الكراسة كانت تضم قصة عنوانها «آلام ديدمونة»، ولم تنشرها سلوى فى أى من مجموعاتها، وقصة أخرى لا أتذكر اسمها، ولم تنشرها أيضًا، تحكى عن ثائرة تم القبض عليها، وأثناء التحقيق تكتشف أن وكيل النيابة الذى يحقق معها كان زميلها فى الجامعة، وكانت الذكريات التى جمعتها بذلك المحقق تتداعى على رأسها طوال التحقيق.

أولى خطوات النشر:

بعدما قال يحيى رأيه بقوة فى قصص سلوى كان ذلك دافعًا قويًا لكى تبحث عن النشر، وكان أتيليه القاهرة فى تلك الفترة يضج بأنشطة فنية وثقافية عارمة، وكان مقصدًا لغالبية المثقفين، وكان يوم الثلاثاء ميعادًا مؤكدًا بين الكتّاب والأدباء دون تأكيد عليه، فكنا نذهب بالتعود لكى نلتقى هناك، فضلًا عن ندوة الثلاثاء التى كانت تقام دون انقطاع، وكان أحد أعمدة الأتيليه، الفنان والناقد والمثقف المحترم محمود بقشيش، يقوم بجهد ثقافى وفنى لا ينُسى، وكانت كراسات الماستر متنفسًا كبيرًا لكل الأدباء، وكان «بقشيش» يصدر كراسات ثقافية تحت عنوان «آفاق ٧٨»، وكان يقوم بإعداد تلك النشرات وإخراجها منفردًا، واقترح على سلوى أن تأتى له بقصتين، وبالفعل أعطته سلوى قصتين لم تنشرهما كذلك فى أى من مجموعاتها التى نشرتها فيما بعد، كانت القصتان: «حكاية بسيطة، والزار»، وبعد نشر الإصدار الأول لسلوى بكر عام ١٩٨٠، أحدث جدلًا واسعًا فى الحياة الثقافية، رغم أن سلوى حديثة النشر، ولم تكن ضالعة زمنيًا فى كتابة القصة، ولكن القصتين كانتا خارج كل سياقات ما يكتب، وخارج المألوف، وساعتها تذكرت جملة زميلنا فى الجامعة بأنها «دايمًا بتضرب كرسى فى الكلوب»، وتساءلت: لماذا أثارت القصتان كل ذلك الجدل؟

عودة الواقعية الجديدة:

كان عقد السبعينيات يزخر بكل التقنيات التغريبية التى اعتبرت أن الصورة المفرطة فى التعقيد، واللغة المفرطة فى الغموض، هما الأساس الأول فى الفن، وأن الأسلوب وبناء النص الأدبى أهم بما لا يقاس من أى موضوع أو فكرة أو مضمون.

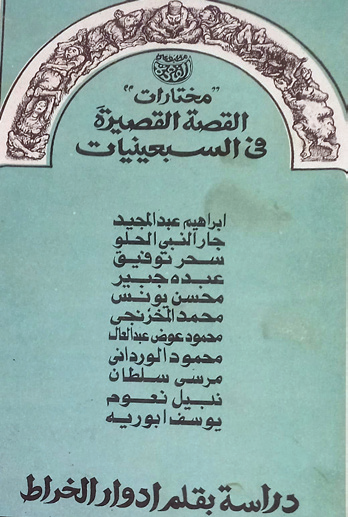

ولا بد أن نعترف بأن ثأرًًا تاريخيًا كان بين الكاتب الكبير إدوار الخراط من ناحية، ويوسف إدريس من ناحية أخرى، أى بين ما أسماه الخرّاط «الحساسية الجديدة»، والواقعية التى كانت ممثلة فى نجيب محفوظ كروائى، وفى يوسف إدريس ككاتب قصة قصيرة، وكان يوسف إدريس فى تلك الفترة منشغلًا بصراعاته السياسية، وخفت صوته القصصى تمامًا، ويبدو أنه قد نضب، واستغرقته كتابة مقالات الأهرام، والتى كان يعتبرها نوعًا جديدًا من السرد القصصى، لكنه لم يكن مقنعًا، هنا استطاع الخرّاط بثقافته الموسوعية، وباحتشاده الإبداعى، أن يحلّ بقوة محل يوسف إدريس، وينقض على واقعيته السردية، وراح يطلق صفات جديدة بالإضافة إلى مصطلح «الحساسية الجديدة»، مثل «المتتالية القصصية»، «النص العابر للأنواع»، «اللغة الحوشية»، فى مواجهة لغة السرد الإنسانية، ولم يقتصر إدوار على خوض معركته التاريخية منفردًا، بل تكونت حوله مجموعة واسعة من الأدباء الذين ساروا على خطاه. وفى عام ١٩٨٢ اختار مجموعة قصص لأنبغ كتّاب القصة فى ذلك الوقت، وأجرى دراسة حول قصصهم، واعتبر أن تك القصص تجاوزت يوسف إدريس، والمدرسة الواقعية كلها، وأصدر دراسته مع القصص المختارة فى كتاب عنوانه «مختارات القصة القصيرة فى السبعينيات».

وعندما صدرت «حكاية بسيطة» لسلوى بكر، كانت قد خرجت عن المألوف المتعارف عليه، والمقرر على كل الأدباء الجدد، وكانت قصتا سلوى قد عادتا إلى الواقعية بقوة وثقة كبيرتين، القصة الأولى «حكاية بسيطة»، كانت تحكى عن مشاعر امرأة أرملة، وكانت عائدة من عملها فى أتوبيس النقل العام، وكان يقف خلفها شخص ما، وكانت أنفاسه تلحقها، وتعيد بعضًا من ذكرياتها مع زوجها الراحل، ولكن كان لا بد أن تتخذ موقفًا من الفعل الخارج عن المألوف، رغم تماهيها مع ذلك الفعل، واحتياجها له، وجاءت القصة سلسة، وناعمة، دون تقعر، ولا إفراط فى البناء الصورى واللغوى والأسلوبى. وكانت القصة الثانية تتحدث عن طقوس الزار بكل تعقيداته، ولكن القصة كذلك جاءت ناعمة فى معجمها الجديد. ولم تمر شهور قليلة حتى أصدرت كراسة ثانية عنوانها «الخصبة والجدباء»، تناقش قضية واقعية ومعاشة، وبأسلوب «السهل الممتنع»، كانت القصة تحكى عن امرأة متزوجة، وظلّت بضعة أعوام لا تنجب، وصار الأمر مقلقًا لها ولزوجها ولأمها، وتحمّلت الأم عبء البحث عن حلول ناجزة بعدما «حفيت» على الدكاترة والسحرة ومقيمى الزار، وجربّت معها كل الوصفات الشعبية دون أى جدوى، وكانت المفاجأة أن المرأة الشابة لم يصبها الحمل، ولكن علامات الحمل ظهرت على الأم الكبيرة.

أتذكر أننا بعد صدور تلك الكراسة الثانية عام ١٩٨٠ أقمنا ندوة حاشدة فى حديقة أتيليه القاهرة، وجاء فى تلك الندوة عدد كبير من كل التيارات الأدبية المصرية فى ذلك الوقت لكى يشاركوا فى المناقشة ويحضروا ميلاد أديبة جديدة، وكان الأستاذ الناقد الكبير إبراهيم فتحى هو من تولى تقديم قراءة تأويلية عظيمة، وشرفت أنا بتقديم الندوة، وكذلك قرأت بصوتى قصة «الخصبة والجدباء»، وكانت الندوة والكراستان حديث الحياة الثقافية، وأن هناك ميلادًا آخر لواقعية جديدة فى مواجهة كل التيارات التغريبية فى الفن والأدب.

بعد ذلك سافرت سلوى بكر إلى بيروت، وعاشت تجربة الحرب هناك، ثم خرجت من بيروت إلى قبرص فى سبتمبر ١٩٨٢، وتعود إلى القاهرة فى عام ١٩٨٦ بمجموعتها الأولى «زينات فى جنازة الرئيس»، التى أصدرتها فيما بعد تحت عنوان «نونة الشعنونة»، تلك القصة التى تحولت إلى فيلم تليفزيونى، أخرجته إنعام محمد على، وقامت ببطولته الفنانة عائشة الكيلانى.

بعد تلك المجموعة الأولى أصبحت سلوى بكر كاتبة «الهامش الاجتماعى»، فى واقعية كادت أن تضمحل، وأصدرت مجموعات قصصية ذات أهمية شديدة مثل «مقام عطية»، «الروح التى سرقت تدريجيًا»، «عجين الفلاحة»، «إيقاعات متعاكسة»، وكانت روايتها «العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء»، قمة التعبير عن ذلك الهامش الاجتماعى المفرط، ولذلك حديث آخر إن شاء الله.