المغدورة.. ما حدث ويحدث وسيحدث بالقصة القصيرة

فى 29 نوفمبر 1976 نشرت جريدة «الأهرام» خبرًا فى صفحتها الأخيرة «من غير عنوان»، والتى كان يحررها ويديرها بمهارة عالية الكاتب الصحفى والمثقف كمال الملاخ، يقول الخبر: «حجب جوائز الدولة التشجيعية فى مجالات الإخراج المسرحى وعلم النفس والجغرافيا والشريعة»، وكان يرأس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب- المجلس الأعلى للثقافة حاليًا- الدكتور جمال العطيفى، وفى ذلك العام فاز الكاتب فاروق منيب عن مجموعته القصصية «آدم الصغير»، ورغم أن الخبر اقتصر فقط على الإبلاغ دون إبداء الحيثيات التى تسببت فى المنع، إلا أنه لم يمر بسهولة، وتناولته أقلام كثيرة فى الصحف والمجلات والندوات الأدبية وأروقة المؤسسات الثقافية، ولم تكن الحياة التكنولوجية قد تفتقت عن قنوات إعلامية كثيرة مثلما نرى الآن.

ردود الأفعال التى أحدثها خبر الحجب جعلت كهنة الثقافة المقيمين فى الأدوار العليا يعدون ألف حساب قبل اتخاذ قرار مثل هذا، لكنهم لم يستطيعوا السير فى طرق نموذجية خاطفة فى بعض السنوات، ومرّ على ذلك الأمر ثلاثون عامًا، وانفجرت الحكاية مرة أخرى فى ذات المجلس الذى أصبح اسمه «المجلس الأعلى للثقافة»، وذلك كان عام ٢٠٠٦ أو ٢٠٠٧، وتم حجب جائزة القصة القصيرة، وصرّح بعض الكهنة بأن فن القصة القصيرة قد مات، ولكنه لم يخبرنا متى مات، وهل مات بشكل طبيعى، أو بشكل متعمد، ومتى شيعوا جنازته، وأين دفنت القصة المسكينة؟، تداعيات كلها كانت تثير الشجن. وفى أعقاب ذلك الحدث كانت ردود الفعل والشجب والاستنكار والهجوم قوية، ومن تجليات تلك الردود قمنا فى ورشة الزيتون بتشكيل لجنة تحت عنوان «لجنة الضمير الثقافى»، وعقدنا سلسلة ندوات لمناقشة حاضر ومستقبل فن القصة القصيرة، ووصلت الندوات إلى ست ندوات لكى نثبت أن فن القصة القصير ما زال يحيا رغم أنف الكهنة الذين يريدون التنكيل بفن عريق فى مصر، وله تاريخ عظيم ومشرّف منذ أن وضع أسسه الكاتب والمسرحى والمثقف محمد تيمور، بقصته البليغة «فى القطار» عام ١٩١٧، وربما كان فن القصة يتنفس قبل ذلك التاريخ على أيدى آخرين مثل عبدالله النديم فى مجلته «الأستاذ» فى أواخر القرن التاسع عشر، وكذلك محمد المويلحى فى مجلته «مصباح الشرق» التى نشر فيها روايته «حديث عيسى بن هشام» فى مطلع القرن العشرين، ولكن الباحثين يضعون قصة «فى القطار» بداية مطمئنة لتاريخ القصة القصيرة، وكانت تسمى «القصة الصغيرة».

وبعد ثورة ١٩١٩ انطلقت القصة لتقفز خطوات بعيدة المدى، وبرزت أسماء ومواهب كبيرة وناضجة، وكانت تلك المواهب متأثرة بالثقافات الإنجليزية والفرنسية، وعرفنا كتّابًا كبارًا مثل محمود طاهر لاشين، وإسحاق وشقيقه عيسى عبيد، وإبراهيم المصرى، والدكتور سعيد عبده، ويحيى حقى، ومحمود كامل المحامى الذى أنشأ عدة مجلات تهتم بنشر القصة القصيرة مثل مجلته الأشهر «الجامعة»، ثم مجلة «الـ١٠ قصص»، ثم «الـ٢٠ قصة»، وتأسست مجلة الرواية «شقيقة مجلة الرسالة»، تلك المجلة التى كان ينشر فيها نجيب محفوظ قصصه الأولى، ورغم أن نجيب محفوظ كان ميّالًا بشكل قاطع إلى فن الرواية، إلا أنه كان يكتب القصة القصيرة بشكل شبه اضطرارى لكى ينشر، حيث كان المشرفون على المجلات الثقافية والعامة ورؤساء تحرير تلك المجلات يشجعون الكتّاب على كتابة فن القصة، مثل مجلات: «الرسالة» لأحمد حسن الزيات، و«الثقافة» لأحمد أمين، و«المقتطف» ليعقوب صروف، و«مجلتى» لأحمد الصاوى محمد التى نشر فيها شهدى عطية الشافعى قصصه الأولى، وأنشأوا أول جائزة للقصة القصيرة فى ذلك الزمان عام ١٩٣٦، وكانت جائزتها الأولى تصل إلى خمسين جنيهًا، وكانت لجنة تحكيمها تضم قامات عملاقة، منهم الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وغيرهم من نجوم الأدب والفن، وتشكيل اللجان واختيار أعضائها أحد أسباب تقييم الجائزة سلبًا وإيجابًا، ذلك الأمر الذى لم يصبح له أى حساب فى الوقت الحالى، وصرنا نرى ونسمع ونشاهد شخصيات من ألوان وتخصصات متعددة، إلا المجال الذى يعملون فيه كأعضاء تحكيم، بل رؤساء لتلك اللجان، وكلنا نصفق لذلك بشكل مدهش للغاية.

ولأهمية فن القصة القصيرة، كتب يحيى حقى كتابًا مهمًا وهو «فجر القصة القصيرة»، وبحث وفحص ودرس كل الملابسات التاريخية التى عملت على تطور وتطوير واشتداد عود ذلك الفن منذ عام ١٩٠٨، حتى عقد الأربعينيات، ووضعنا أمام حالة سردية عظيمة، ليكون ذلك الكتاب مفتاحًا قويًا، وبابًا واسعًا لكى نستطيع أن ندرك كيف استطاع ذلك الفن أن يشغل النصف الأول من القرن العشرين، وتتابعت كتب كثيرة لأساتذة أجلّاء، مثل الدكاترة: سيد حامد النساج، وشكرى عياد، وعلى الراعى، والنقاد: فؤاد دوارة، وعبدالرحمن أبوعوف، وغيرهم، ونستطيع أن نحدد أعوام الحرب العالمية الثانية «١٩٣٩- ١٩٤٥» سنوات الصعود الثانى لفن القصة القصيرة، حيث أفسحت جميع الصحف والمجلات صفحاتها لنشر نماذج عديدة متنوعة من ذلك الفن، وهذا لسرعة وكثافة وحدة التعبير التى تجذب القارئ، وتأخذه، وكذلك تمتعه فى مساحات زمنية قليلة. وبرزت أسماء عديدة على صفحة الثقافة المصرية، كان أبرزها محمود البدوى، سعد مكاوى، عباس علّام الذى كان كاتبًا مسرحيًا أصلًا، ولكنه وجد فن القصة قد أخذه إلى مساحات تعبيرية أكثر إشراقًا، ومثله إبراهيم المصرى الذى كان يكتب القصة النفسية كما كان يطلق عليه الباحثون، وكذلك أمين ريان، وأمين يوسف غراب وهكذا، إلى أن قامت ثورة يوليو فى عام ١٩٥٢، لتتفجر مواهب وطاقات وخطابات سردية أخرى. وكانت قد لاحت فى الأفق أسماء قوية جدًا مثل محمد يسرى أحمد، ومصطفى محمود، وصلاح حافظ، وإبراهيم عبدالحليم، ويوسف إدريس، ويوسف الشارونى، ونعمان عاشور، وفتحى غانم، وعبدالرحمن الخميسى وغيرهم.

وأعتبر أن عقد الخمسينيات من القرن العشرين هو عقد القصة القصرة فى تجلياتها، وكانت إرهاصات تلك الانتقالة الثالثة قد بدأت فى النصف الثانى من عقد الأربعينيات فى القرن العشرين، وحدث ما يشبه التنافس بين عدة مدارس فنية وأسلوبية وأدبية، تلخيصها فى مسميات من طراز: الواقعية التى كان يكتب على هداها عبدالرحمن الخميسى، وعبدالرحمــــــن الشرقــــــــــــــــــــاوى، ويوسف إدريس، وصلاح حافظ، ثم السيريالية التى كانت تضم ألبير قصيرى، وجورج حنين، وأنور كامل، ولم تستطع الذائقة السائدة آنذاك أن تستوعبهم، لا أريد القول إن تلك السائدة قد لفظت ذلك التوجه السيريالى، فهاجر معظم مؤسسيه إلى فرنسا، بينما تحول أحد الرواد الكبار لذلك الفن إلى النقيض تمامًا، وهو كامل التلمسانى الذى أخرج فيلمه الواقعى العظيم «السوق السوداء» عام ١٩٤٥، لينتصر فى كل تجلياته فيما بعد إلى الواقعية فى كتاباته النقدية المتعددة، وعلى هامش الاتجاه الواقعى الذى وجد قبولًا وانتشارًا ورواجًا كبيرا، كان هناك المنحى التعبيرى، أو الإيحائى إذا صح التعبير، ذلك التوجه الذى ضم مصطفى محمود، ويوسف الشارونى، وعادل كامل، وصلاح ذهنى الذى نسيته الأجيال التالية، وبالتالى لم تعرفه الأجيال الحديثة، وغيرهم، وكل هذا الزخم يعبّر عن، ويدل على، أن القصة القصيرة كانت فى أوج تطورها الفنى.

وفى أغسطس عام ١٩٥٤ تم حسم ورسم حاضر القصة القصيرة ومستقبلها، بعدما صدرت مجموعة «أرخص ليالى» للكاتب يوسف إدريس، الذى صار نجمًا لافتًا بقصصه المختلفة، وقوة تعبيرها، ومعجمه الثرى، ذلك الطبيب الشاب الذى لفت نظر واهتمام الجميع من شتى صفوف اليمين واليسار الأدبى والفكرى والسياسى، وتنازع عليه الجميع لكى ينسبه لتياره، وكان أول من كتب عن تلك المجموعة فى مجلة ثقافية «أنيس منصور»، فى مجلة «الرسالة الجديدة»، فى عدد أكتوبر عام ١٩٥٤، واستهل منصور كلامه قائلًا: «الطبيب الأديب الشاب يوسف إدريس..الذى لم يتجاوز السابعة والعشرين إلا قليلًا، صدرت له مجموعة قصص بعنوان (أرخص ليالى)، وظهور هذه القصص ظاهرة تستحق التسجيل، ويستحق صاحبها أن نشيد به، وذلك لأن نظرته الواقعية السليمة للحياة المصرية أو للحياة العامة لم نرَ لها مثيلًا عند كتّاب القصة العربية، لم نرَ مثل هذه النزاهة، ومثل هذه العبارات الشفافة الأمينة، فكل قصصه القصيرة هى التفاتات سريعة عميقة سليمة..»، وهكذا كان الترحيب شديد الحماس من كاتب واسع الانتشار مثل أنيس منصور، وكان قد بدأ يحدث رواجًا من خلال مجلة «آخر ساعة» وجريدة «الأخبار»، وكان يكتب فيهما ويترجم كثيرًا من النصوص الأدبية.

وفى ذلك الوقت كانت مجلة «روزاليوسف»، وهى الحاضنة الأكثر رسوخًا ليوسف إدريس، تنشر على صفحتها الأخيرة فى أعداد متتالية إعلانات بطول الصفحة وعرضها، عدا الأخبار الداخلية التى كانت تنتشر فى صفحات المجلة، بالتالى صار للقصة القصيرة نجم شبه وحيد فى تلك المرحلة، رغم أن كاتبًا آخر كان ينافسه القصة بالقصة، على إيقاع الحجة فى مواجهة الحجة، أقصد مصطفى محمود، الذى كتب فى مجلة «التحرير» التى نشر فيها إدريس قصته «٥ ساعات» عن الشهيد عبدالقادر طه فى عدد أكتوبر ١٩٥٢، وكانت القصة تهاجم العهد الملكى البائد- كما كانوا يطلقون عليه- واستكتبت المجلة أيضًا مصطفى محمود، وترك الاثنان المجلة لينتميا إلى مجلة «روزاليوسف»، التى بدأ مصطفى محمود يتجلّى فيها، بعد أن كان مشتتًا فى عدة مطبوعات أخرى.

وفى ديسمبر ١٩٥٤ نشر منافس آخر مجموعته القصصية الأولى أيضًا «العشاق الخمسة» للكاتب والأديب يوسف الشارونى، لكن المجموعة وكاتبها لم يجدا ذات الحماس الذى أحاط بيوسف إدريس، ولم يكن فى ذلك الأمر سر، لأن يوسف إدريس وجد ترحيبًا سياسيًا من سلطة ثورة يوليو من ناحية، ومن اليسار الذى كان ينتمى إليه، وعضوًا فى أحد تنظيماته «مكتب الأدباء والفنانين» الذى كان ضمن «تنظيم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى- حدتو».

لكن يوسف الشارونى لم يكن منتميًا إلى أى تنظيم سياسى، وكان يرفع شعارًا بشكل مجازى مثل كثيرين وهو «ابعد عن السياسة، ولا تغنى لها»، وبالتالى لم يتم الترحيب به على نطاقات واسعة، وهذا لا يقلل بالطبع من قوة حضور يوسف إدريس، لكن المسافة التى تم فيها الاحتفاء به من الجميع لم يحظ بها غيره، كان هو الصوت الأبرز، والأقوى، والأكثر حضورًا وزهوًا، وذلك لكل الأسباب التى أحاطت به، وإن كانت وقعت واقعة ملتبسة، وهى واقعة القبض عليه الغامضة التى لم نعثر على أى أدلة عليها، سوى ما كتبه أحمد حمروش فى مجلداته الستة عن قصة ثورة يوليو، بينما ينفى الواقعة الناقد اللبنانى محمد دكروب فى كتابه «وجوه لا تغيب»، الذى صدر عن المجلس الأعلى للثقافة فى عام ٢٠٠٥، ويقول إن الوقت الذى تم فيه ذكر واقعة القبض عليه كان يوسف إدريس يحاضر فى مؤتمر أقامه السوريون بدمشق فى سبتمبر ١٩٥٤، ذات الشهر الذى قيل إنه تم القبض عليه، وأزيدكم من الشعر بيتًا أن ذات العدد الذى نشر فيه أنيس منصور مقاله عن إدريس كان أكتوبر ١٩٥٤، وفى العدد نفسه نشر إدريس محاضرته التى لم ينشرها فى أى من كتبه، تلك المحاضرة التى ألقاها فى المؤتمر، كل ذلك يؤكد أن واقعة القبض عليه جاء سردها ملتبسًا، وربما تكون غير حقيقية، ولكن المؤكد أن الوقائع التى تم سردها به ليست واقعية أو منطقية، خاصة أنه صدرت له مجموعة «جمهورية فرحات» القصصية فى يناير ١٩٥٦، وقدّم لها الدكتور طه حسين، الذى عبّر عن نزق إدريس فى قصصه، خاصة جنوحه للعامية، وأنا لا أريد فتح ذلك الملف الشائك، خاصة أننى كنت قد كتبت عنه باستفاضة فى كتابى «ضحايا يوسف إدريس وعصره»، لكننى أردت أن أشير إلى ذلك الانتعاش الذى حدث للقصة القصيرة فى ذلك الزمان، حتى الصراعات التى كانت تدور بقوة فى الحياة الأدبية لم تنتقص من ذلك الانتعاش، فاستطعنا أن نقرأ لمنافسين آخرين، مثل إدوار الخراط الذى أصدر مجموعته القصصية الأولى «حيطان عالية» فى عام ١٩٥٨، وبالطبع كان المناخ الثقافى العام، والذائقة التى كانت سائدة، لم تستطع أن تستوعب ذلك التوجه المختلف فى أسلوبه ومعجمه وبنائه، فلم ينتبه إليها أحد سوى نقاد قلائل، بل هاجمها الناقد الكبير فؤاد دوارة آنذاك، ووصفها بأنها كتابة غائمة أو قاتمة، ومتأثرة بالثقافات الأوروبية، أكثر من أنها تنتمى للثقافة العربية.

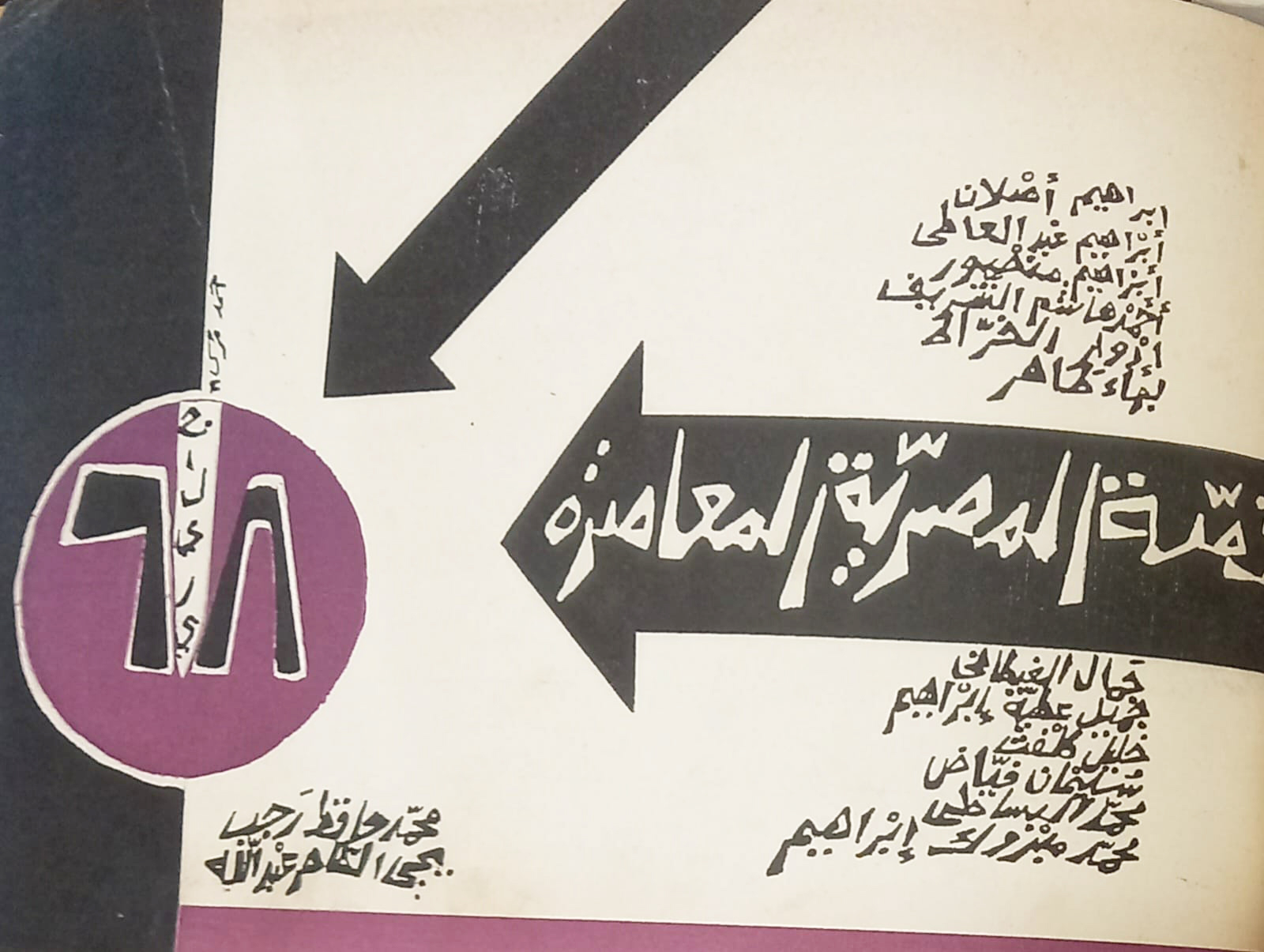

ولم يمر عقد الخمسينيات دون شغب «شبابى» جديد، فظهرت كوكبة جديدة مثل محمد جاد، وعزالدين نجيب، ومحمد حافظ رجب، والدسوقى فهمى، والسيد خميس، وعباس محمد عباس، شغب غاضب وممرور، لأن الجيل السابق مباشرة، وهو جيل إدريس والشارونى، كان يمنع وصول أى جيل جديد عن التعبير عن نفسه، فلم يجدوا سوى الأب الروحى لكل أجيال القصة الحديثة فى العصر الحديث، وكانت قد تمت إحالته إلى «التقاعد الإعلامى» بعد ظاهرة «إدريس/الشارونى» التى أزاحته بقسوة، كما أنه لم يكن موجودًا أو مؤثرًا أو فاعلًا، لذلك فقد تقدم لكى يكتب مقدمة لافتة لكتاب لهؤلاء الشباب، وكان عنوانه «عيش وملح»، وصدر فى مطلع عقد الستينيات، لكى يكون بارقة أمل للجيل الجديد كله، ذلك الجيل الذى ضمّ جمال الغيطانى، وبهاء طاهر، ومحمد البساطى، ويحيى الطاهر عبدالله، وجميل عطية إبراهيم، وصنع الله إبراهيم، وغيرهم من الذين ملأوا حياتنل فنًا وإبداعًا وتجريبًا.

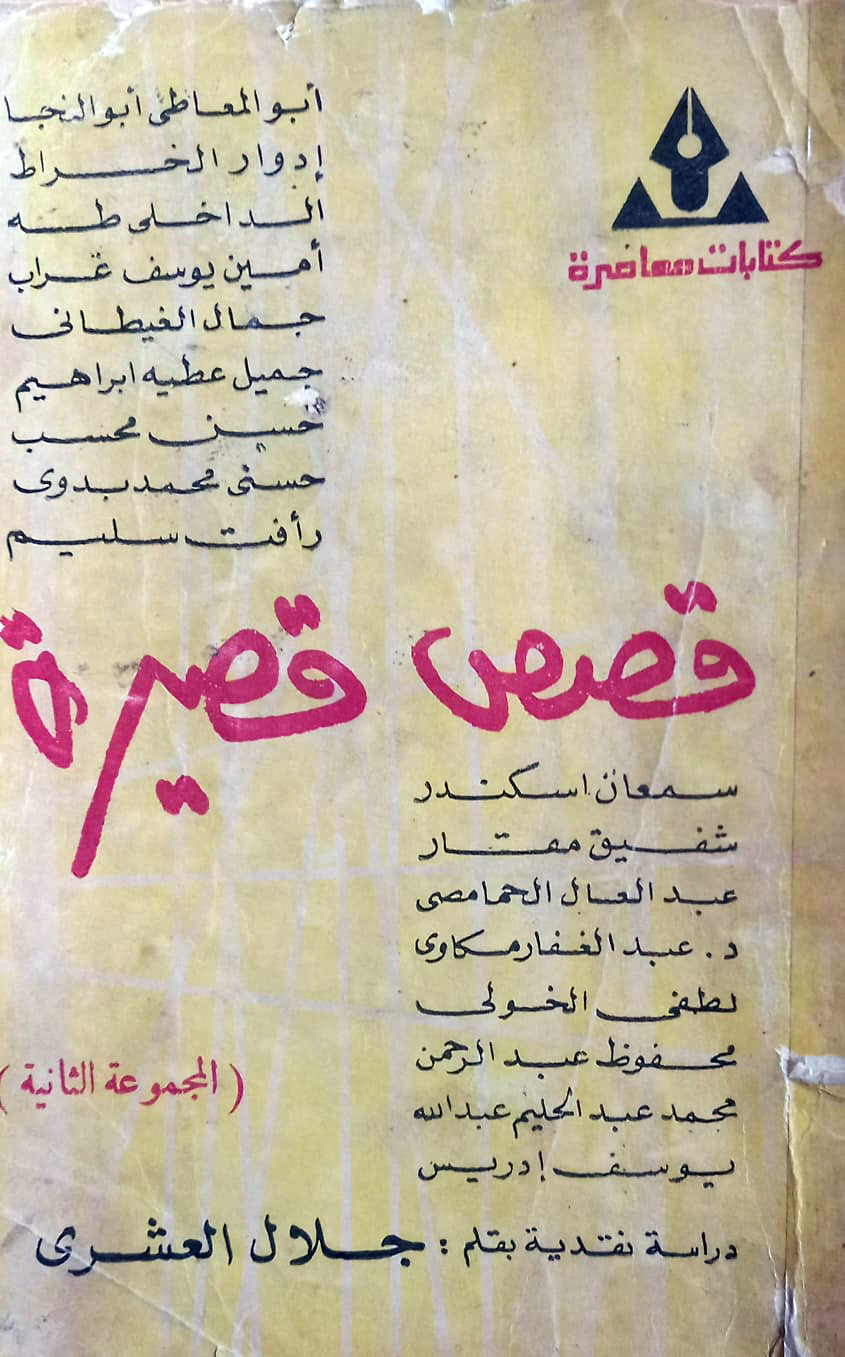

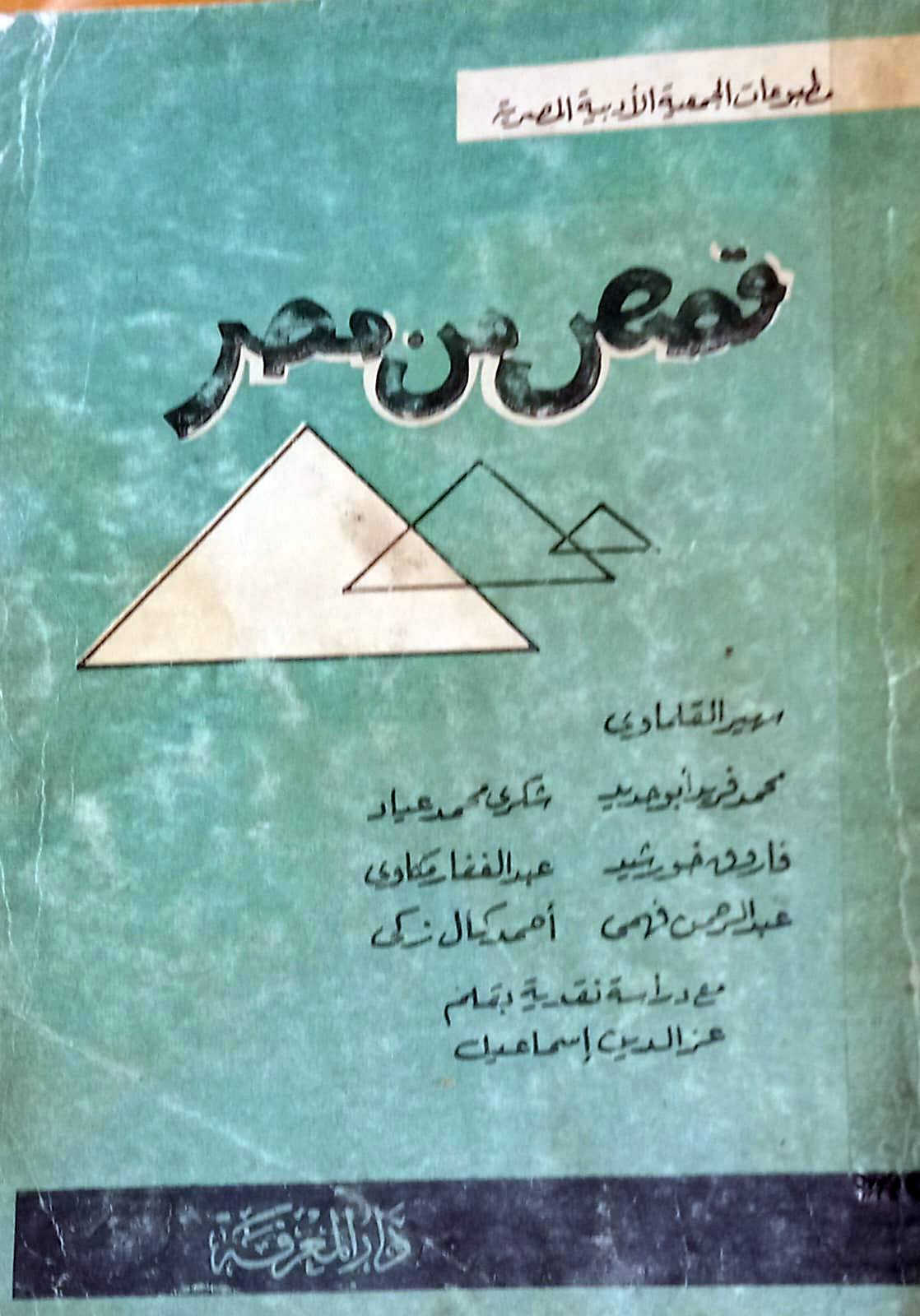

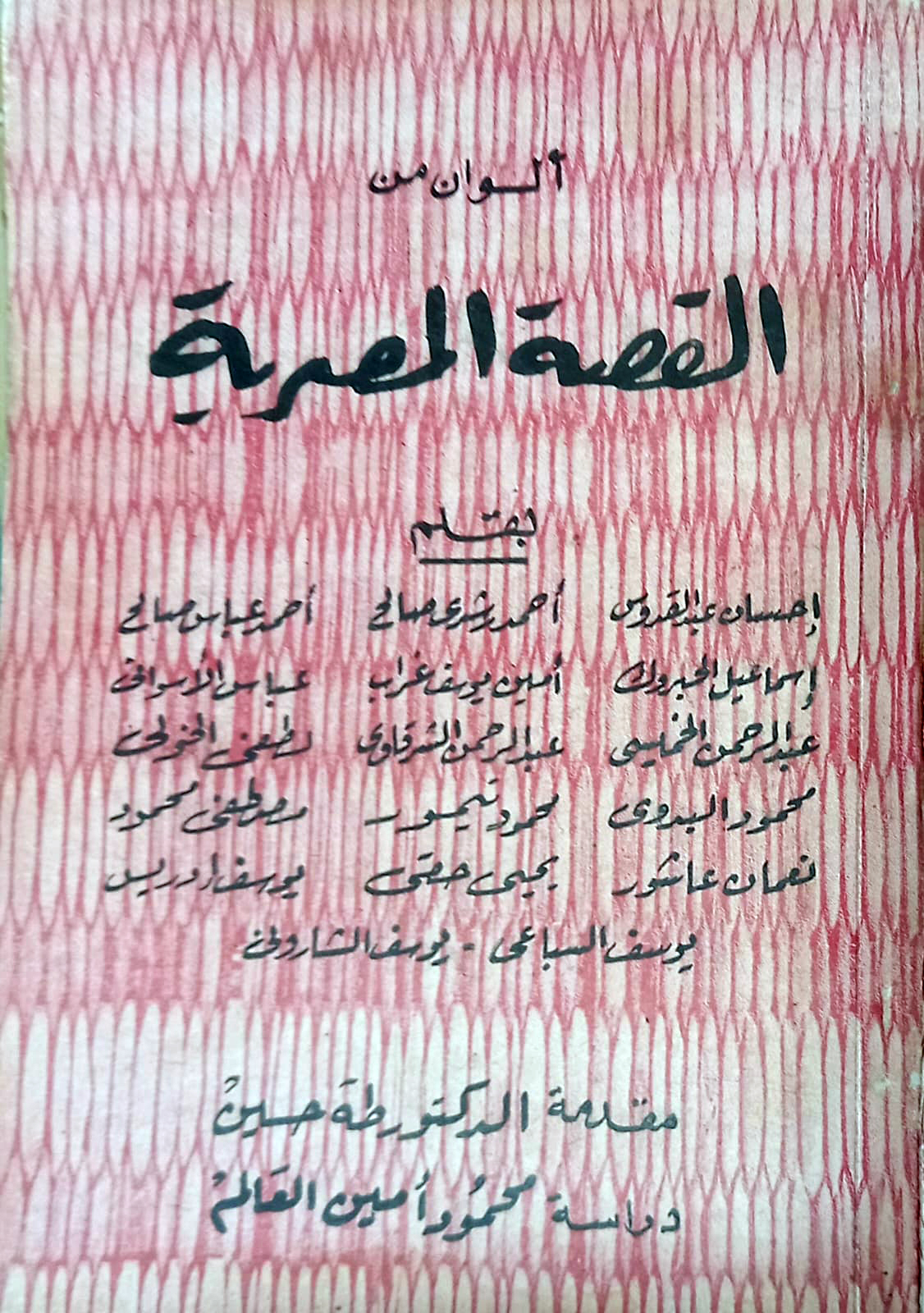

وأريد قبل أن أختم مقالى هذا الإشارة إلى ملمح لافت فى تاريخ القصة الحديث، بمناسبة أن الذين فازوا فى مسابقة ساويرس الأخيرة كن كاتبات، وتم إحباطهن، أو بمعنى أدق تجريسهن دون أن يرتكبن جرمًا، سوى أنهن كتبن وتقدمن ببراءة كاملة إلى المسابقة، ولكن لأن الكاتبات كن دائمًا هن «الحيطة المايلة» فى الحياة الثقافية، فما حدث ليس جديدًا علينا ولا عليهن، ولم يكن ذلك البيان الأعرج، الذى تبنته اللجنة، سوى بيان انتقامى بشكل غريزى، وهذا الأمر له تاريخ فادح القسوة فى ثقافتنا، ففى عام ١٩٥٦ صدرت مجموعة قصصية مشتركة عن دار النديم، قدم لها الدكتور طه حسين مقدمة احتفالية، وكتب دراسة نقدية رصينة الناقد محمود أمين العالم، ولم تحمل المجموعة نصًا واحدًا لكاتبة واحدة، رغم وجود كاتبات لهن صوت إبداعى متميز، منهن أمينة السعيد، وجاذبية صدقى، وصوفى عبدالله، ثم صدرت مجموعة قصصية أخرى عام ١٩٥٨ عن مطبوعات الجمعية الأدبية المصرية، وقدّم لها الدكتور عزالدين إسماعيل، كذلك لم يوجد نص لكاتبة سوى سهير القلماوى التى كانت عضوًا فى الجمعية، حتى كتاب «عيش وملح»، لم يضم أى كاتبة، وصدرت سلسلة ملفات فى مجلات مرموقة مثل «المجلة، والهلال، والقصة» لم نلحظ نصًا لأى كاتبة، وفى مجلة جاليرى الطليعية، صدرت فى أربع سنوات، لم تضم سوى نص واحد هجين بين السرد والشعر فقط. وفى عام ١٩٦٩ أصدرت المجلة ملفًا مهمًا عن القصة القصيرة، لم يضم كاتبة واحدة، وأعدت مجلة الطليعة عددًا كاملًا عن الأدباء الشباب، واستكتبت فيه ما يزيد على خمسة وثلاثين كاتبًا، لم يضم سوى رضوى عاشور، وذلك لأسباب سياسية وانحيازية بشكل مفرط، لأن الدكتورة لطيفة الزيات كانت إحدى المشرفات على الملف، رغم أن رضوى لم تكن قد نشرت سوى قصة واحدة فى إحدى الدوريات، ومقالًا فى مجلة المسرح. وفى عام ١٩٦٩ نشرت سلسلة «كتابات معاصرة» مجلدين كبيرين تحت عنوان «قصص قصيرة»، وكتب غالى شكرى دراسة نقدية للمجلد الأول، وكتب جلال العشرى دراسة أخرى للمجلد الثانى، ولم يضم المجلدين نصًا واحدًا لأى كاتبة مصرية، فما يحدث الآن ما هو إلا الامتداد الطبيعى من مرحلة التجاهل إلى مرحلة التجريس، ولا عزاء للكاتبات.