أحمد أمين.. تأملات فى الليبرالية المصرية المنتحلة

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التفيذى للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقبل فى يناير 2026، عن الاحتفال بالذكرى الـ140 بالكاتب والمفكر والمؤرخ الإسلامى أحمد أمين، صاحب سلسلة كتب «فجر وضحى وظهر الإسلام»، وسلسلة «فيض الخاطر»، وصاحب امتياز ورئيس تحرير مجلة الثقافة التى صدرت عام 1939، وهذا قرار حميد وصائب فى ظل محاولات تشويه التراث الفكرى والثقافى والتعتيم على كثير من المساحات المضيئة والمشرقة فى تاريخينا المعاصر، وذلك بفعل فاعل، وبفعل أشكال خبيثة من تطور الرجعية، وكل أدوات التخلف التى تعمل على تأويل التراث الفكرى والدينى والثقافى لا تخدم إلا توجهات جهات وتيارات مغرضة وخطيرة.

من هنا نثمّن ذلك القرار الإيجابى، خاصة أنه يأتى فى إطار فعالية جماهيرية حاشدة برواد معرض الكتاب الذين يزورون المعرض بشكل طبيعى، ولن يتكبدوا أى مشقة زائدة عن زياراتهم المعتادة، وأتمنى أن تشمل كل فعاليات دورات المعرض المقبل إن شاء الله فعاليات مثل فعالية المفكر أحمد أمين، مثل رائدة تعليم البنات السيدة نبوية موسى، وهى ولدت فى العام ذاته الذى ولد فيه المحتفل به أحمد أمين، لذلك لا يليق تجاوزها بأى شكل من الأشكال، خاصة أن دورها لا يقل عن دور أى مفكر من مفكرى عصر النهضة الأولى فى مصر، فضلًا عن أنها لاقت ظلمًا فى حياتها، وبعد رحيلها أيضًا، إذ إن ما كتبه عنها كثير من الباحثين، لم يكن إلا تعتيمًا على دورها الحقيقى، وذلك لحساب أيديولوجيات وأشخاص لهم غرض فى ذلك التعتيم، وبما أننا تجاوزنا عصر الأيديولوجيات القديمة، وزالت كل أشكال الصراع بين شخصيات الماضى، فعلينا أن نفتح كل الملفات على آخرها، كذلك المفكر سلامة موسى- الغائب الحاضر فى ثقافتنا-، وسوف تحل الذكرى الـ١٤٠ فى العام المقبل، فلا بد أن نتدارك ذلك مبكرًا، خاصة أن سلامة موسى لم ينل أى حظ من التكريم الرسمى، ولم أشهد أى مؤتمر يبحث فى كتاباته، رغم أنها الأكثر تأثيرًا ومصداقية وحضورًا عن كثير من المحتفى بهم بشكل مكرر، ويكاد يكون مملًا.

والحقيقة أن الأسماء الفاعلة والمؤثرة، والحاضرة فى الوجدان، حتى لو غابت فى الإعلام، أو فى الدرس النقدى أو البحثى، كثيرة جدًا، حيث تحتاج إلى بحث مستقل عن تلك السطور، وبما أننا ذكرنا أننا لا نريد احتفالات مكررة، أو مملة، فيجب على الباحثين، أو الجهات المعنية بتلك الاحتفالات أن تفتح الملفات دون حذر من تيار، أو مجاملة ذائقة شعبوية سائدة، وأدرك تمامًا صعوبة ذلك، حيث إن الكثيرين من نخبة الباحثين، يؤثرون السلامة، وعدم الخوض فى المشكلات أو الشائكة، رغم أننا نحتاج إلى طرق أبواب تلك المساحات المغلقة، خاصة أننا فى لحظة تردت فيها كل الأبحاث المنقولة والمشوهة والمزورة، من هنا لا بد من رصد كل الحقائق المخفية، أو المطوية فى تاريخ وتطور الفكر المصرى، ومن هنا كان لا بد أن أبدأ تلك التأملات التى تتعلق بالهتاف الدائم لليبرالية مصرية مزعومة، تلك الليبرالية التى ما كادت تحبو، حتى تم وأدها قبل الميلاد، لذلك وجدنا ليبرالية كسيحة، غير قادرة على السير قدمًا، وإن كان من يخالفنى فى تلك النتيجة التى حدثت، فبماذا يفسر تردى معظم أشكال البحث فى الجامعات المصرية؟

ولو تأملنا حياتنا الفكرية والثقافية والسياسية قبل وبعد ثورة ١٩١٩، سنجد منذ الحرب العالمية الأولى «١٩١٤- ١٩١٨»، وهناك غليان فكرى وثقافى وجماهيرى واجتماعى عارم، وقد وصفه وتأمله نجيب محفوظ فى الجزء الأول من ثلاثيته «بين القصرين»، وكتب كثيرون من النقاد والباحثين كثيرًا فى تلك الفترة انطلاقًا من رؤية محفوظ الصائبة، ثم وضعت الحرب أوزارها، التى كان الاحتلال البريطانى يؤجل منح المصريين استقلالهم، بحجة أن مصر حماية بريطانية، ولأن تلك الحجة كانت ذريعة للاستعمار البريطانى، نهض المصريون للمطالبة باستقلالهم، وكما هو معروف تاريخيًا أن وفدًا مصريًا من مصريين قادة ذهبوا لمقابلة المعتمد البريطانى فى نوفمبر ١٩١٨ بقيادة سعد زغلول، ومنذ رفض المعتمد البريطانى الاستجابة إلى مطالب هؤلاء القادة، وسألهم هل هناك من وكلهم بالحديث باسم المصريين؟، من هنا انطلقت شرارة الثورة الأولى، ودبت الروح فى حياة المصريين، وبدأت حركة التوكيلات التى أيقظت كل ما كان ساكنًا فى قلوب وعقول ومشاعر المصريين، مثلما وصفها توفيق الحكيم فى رائعته «عودة الروح»، ونجيب محفوظ فى روايته الخالدة «قصر الشوق»، ومصطفى مشرفة فى «قنطرة الذى كفر»، وبدأت حركة فكرية وفنية عارمة كان من ثمارها العظيم سيد درويش، وهدى شعراوى، وبيرم التونسى، وبديع خيرى، وسعد زغلول، وكتب على عبدالرازق فى عام ١٩٢٥ كتابه «القنبلة» «الإسلام وأصول الحكم»، الذى لم يسكت كل أبواق الرجعية لمهاجمته، وما حدث لكتاب على عبدالرازق، حدث لكتاب «فى الشعر الجاهلى» لطه حسين عام ١٩٢٦، وحوكم على عبدالرازق من شيوخ الأزهر، وتم فصله من وظيفته، وظلّ مستبعدًا حتى نهاية حياته فى عام ١٩٦٦، ولا أريد تفويت الفرصة بالمطالبة بإقامة احتفالية بآثاره الفكرية، خاصة أننا مولعون بالمناسبات العشرية، وسيكون عام ٢٠٢٦ قد مرّ ستون عامًا على رحيل الشيخ على عبدالرازق، ونحن فى أمس الحاجة إلى إعادة مناقشة أفكاره فى كتابه المهم «الإسلام وأصول الحكم»، وقد أعقب كتاب طه حسين، كتاب «حرية الفكر» لسلامة موسى فى عام ١٩٢٧، وفى عام ١٩٢٨ تأسست مجلة ذات طابع طليعى ساطع، وهى مجلة «العصور» التى أسسها المفكر إسماعيل مظهر، وهنا تنبهت الرجعية المتطرفة، فنشأت جماعة «الإخوان المسلمين» فى ذلك العام، وبدأت عملية التقويض وضرب التيارات التنويرية التى راحت تتنفس تحت سهام من كل حدب وصوب، وأصبحت تلك الجماعة شوكة ثابتة منذ ذلك التاريخ، وبمثابة فيتو يستند إلى تأويلات متطرفة لنفى فكرة الوطن القومى الذى يشمل كل الأطياف الوطنية من مسيحى ومسلم وخلافه، لحساب الخلافة الإسلامية التى سقطت فى تركيا عام ١٩٢٤ بقيادة الزعيم مصطفى كمال أتاتورك.

وأظن أن التاريخ رصد حفنة وقائع تحتاج إلى تأملات جريئة، وما حدث بعد ذلك أن تراجع كثيرون أمام ذلك المد المتطرف، وإن كان بصور مختلفة، ووجدنا دكتور محمد حسين هيكل رائد الرواية المصرية بروايته «زينب»، والذى كان قد حصل على الدكتوراه من فرنسا، يكتب سلسلة من الكتب الإسلامية، مثل «فى منزل الوحى»، و«الفاروق عمر»، وغيرهما من كتب، ونجد العقاد الثائر الذى كتب فى العشرينيات أعظم كتاباته فى التنوير، يكتب «العبقريات» الإسلامية، وعددًا من الكتب الأخرى التى حولته بشكل شبه كامل إلى باحث فى قضايا الدين، وبالطبع أفلت كتّاب من طراز إبراهيم عبدالقادر المازنى الذى ظل يكتب مقالاته وقصصه فى مجالات اجتماعية عديدة، متحررًا من قبضة التيارات المتطرفة التى راحت تتوغل بشكل واضح، وتجد كثيرًا من الدعمين الخارجى والداخلى.

كان لا بد من سرد تلك المقدمة المفرطة فى التعجل، لكى نحدد موقع المفكر والكاتب الإسلامى أحمد أمين المُحتفى به فى معرض الكتاب، الذى لعب أدوارًا تأثيرية ذات قوة ملحوظة، ولا شك فى أهميتها، ولذلك فمن المهم قراءة سيرة الرجل التى كتبها هو بنفسه، فضلًا عما كتبه عنه نجلاه «د. جلال أمين» باستفاضة فى كتابه «ماذا علمتنى الحياة؟»، وكذلك السفير حافظ أحمد أمين فى كتابه «فى بيت أحمد أمين»، وفى الحقيقة جاءت فصول كثيرة بشكل موضوعى يحسدان عليه، ولكن هناك بعض منحنيات لم يتعرض لها باحثون، وبعض رواة سيرته، وبعض كتاب كبار، خاصة فتحى رضوان الذى أثنى على كتابة أحمد أمين لسيرة حافظ إبراهيم.

ومن الضرورى أن نعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، الذى تفجر فيه كثير من طاقات وأقلام تنويرية، على رأسها قاسم أمين، الذى اعتنى واهتم بقضايا المرأة بشكل مبكر، وكتب كتابين فى غاية الأهمية، وهما: «المرأة الجديدة»، و«تحرير المرأة»، وكان هذان الكتابان محل نقد وهجوم عارمين، فكتب المفكر الإسلامى المعتدل «محمد فريد وجدى»، كتابه «المرأة المسلمة» ردًا على كتاب «المرأة الجديدة»، وكذلك كتب محمد طلعت حرب المفكر الاقتصادى كتابه «فصل الخطاب فى المرأة والحجاب»، ومن بين من كتبوا الزعيم مصطفى كامل مقالًا يهاجم فيه قاسم أمين، فى العدد الرابع من مجلته «اللواء»، وكان عنوان المقال «المرأة الجديدة»، وفى المقال استهجن مصطفى كامل لهجة الكتاب، كما أنه استهجن اللهجة التى رد عليها بها خصومه، قائلًا أو ناصحًا لهم: «.. على أنه كان من السهل على الجميع أن يناقشوه رأيه ويعارضوه فى فكره بكمال لا يضر بقوة حججهم، بل يزيدها قوة على قوتها»، واستطرد- كامل- حديثه موجهًا بعض اللكمات المهذبة لصاحب المرأة الجديدة، ومختلفًا معه إلى حد النقيض، وفى نهاية المقال الذى كتبه ونشره فى ٣١ يناير ١٩٠١ نصح قاسم أمين قائلًا: «.. فخير للذين يريدون إسعاد بلادهم وإعلاء شأن أمتهم، أن يوجهوا عنايتهم كلها إلى تربية البنين والبنات تاركين كل ما يدعو للاختلاف والشقاق، فإنهم يجدون من الأمة كلها إجماعًا فى مسألة التربية ولا يلاقون فى مسألة رفع الحجاب إلا معارضة قوية، وخلافًا شديدًا، والله قادر أن يوفقنا إلى ما فيه الرشد والصواب».

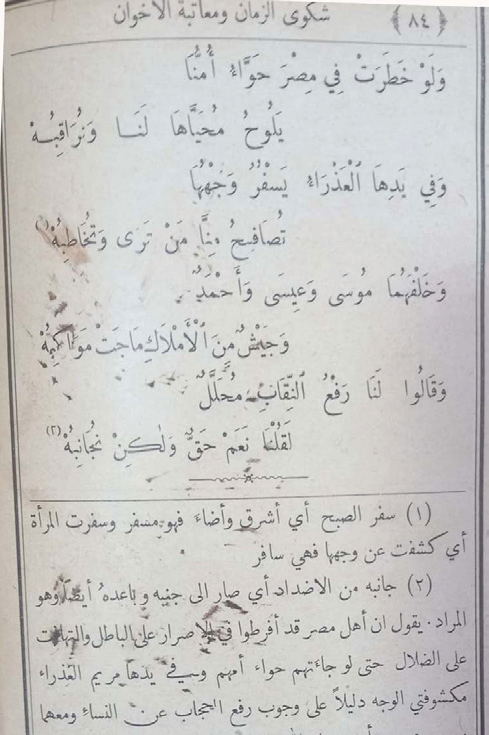

وفى تلك الأثناء، كتب الشاعر محمد حافظ إبراهيم قصيدة عنوانها «محرر المرأة»، ونشرت فى الطبعة الأولى من ديوان حافظ إبراهيم عام ١٩٠١، والقصيدة تحية بالغة العذوبة لقاسم أمين، وننشرها كاملة ومرفقة بالمقال، ولكن نهاية القصيدة جاءت بالقول الفصل، التى يعبّر فيها عن يأسه من اقتناع جمهرة المصريين بمسألة رفع الحجاب، فيقول ما معناه: فلو جاءت حواء أمنا إلى مصر، ومعها السيدة العذراء مكشوفة الوجه، وخلفهما موسى وعيسى وأحمد «الأنبياء»، وكذلك جيش من الملوك السابقين، كما هو فى القصيدة، وقالوا أو أمروا برفع الحجاب، وحللوه، سنقول لهم: «نعم»، ولكننا لن ننفذ، إنها قصيدة تضرب فى عمق العقلية التى ضربت فيها آنذاك كل أشكال العند، والرفض العملى لمسألة رفع الحجاب.

وعندما توفى الشاعر حافظ إبراهيم عام ١٩٣٢، تم إسناد جمع وتحقيق وتدقيق وتقديم الأشعار الكاملة لحافظ إبراهيم للباحث والمفكر الإسلامى أحمد أمين، الذى كتب دراسة مطولة عن حياة الشاعر المتقلبة وتوجهاته فى شتى أنواع الكتابة الشعرية والنثرية، وكذلك تعرض لأسلوبه وتقنياته المتعددة فى بناء القصيدة، كل ذلك كان جميلًا، ومطلوبًا لكل من لم يعرف الملابسات التى نشأ فيها الشاعر، ولكن الكاتب والمحقق أحمد أمين، راح يعمل كرقيب على بعض قصائد حافظ إبراهيم، وصدر الديوان الكامل- الناقص بالفعل، عام ١٩٣٧، وصدرت طبعته الثانية عام ١٩٤٨، ولكن تم تهذيب الديوان، وحذف ما لم يرق لذائقة وتوجهات المحقق المدقق أحمد أمين، وعلى رأس القصائد المحذوفة، قصيدته عن محرر المرأة قاسم أمين.

ومن الممكن أن يقول قائل: إن ذلك الحذف ربما يكون سهوًا، وربما يكون غير مطابق لذائقة الجامع ومحقق الديوان المفكر أحمد أمين، لكننى أؤكد أن ذلك حدث وفق توجهات المرحلة التى تلت العام ١٩٢٨، وتوغل واستفحال التطرف الدينى، واستئساد جماعة «الإخوان المسلمين» فى شتى مجالات وقطاعات المصريين، فضلًا عن الهوى الفكرى لأحمد أمين ذاته، الذى كتب سلسلة دراسات فى مجلته «الثقافة»، وجمعها فى سلسلة كتبه «فيض الخاطر»، ثم انتزع بعض الدراسات المتجانسة، وأعاد نشرها فى كتب مستقلة، منها كتاب «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث»، ومن المفترض من يكتب كتابًا عنوانه هكذا، لا يستطيع أن يتجاوز قاسم أمين، وهدى شعراوى، بل إنهما أول الأسماء التى سوف تطرأ على ذهن أى باحث، ولكن أحمد أمين تجاوز هذين الاسمين، وجاء الفصل الأول عن محمد بن عبدالوهاب، الذى وصفه فى بداية بحثه أو دراسته بـ«هو زعيم الفرقة التى تسمى الوهابية، وتعتنق مذهبه الحكومة الحاضرة فى الحجاز»، وهو يقول إن تلك الفرقة لم تكن تسمى الوهابية، بل «فرقة الموحدين»، ويقول: «أما اسم الوهابية فهو اسم أطلقه عليه خصومهم، واستعمله الأوروبيون، ثم جرى على الألسن»، وفى كل تضاعيف الدراسة، يبذل أمين قصارى جهده فى الدفاع عن تلك الوهابية، أو عن هؤلاء الموحدين، ويتقصّى أثر تلك الفرقة فى شتى بلاد المسلمين، أما ما جاء فى بقية الفصول فجاء عن «مدحت باشا، السيد جمال الدين الأفغانى، السيد أحمد خان، السيد أمير على، خير الدين باشا التونسى، على باشا مبارك، عبدالله النديم، السيد عبدالرحمن الكواكبى، الشيخ محمدعبده»، ويتضح أن تجاوز قاسم أمين لم يأت عفوًا، بل جاء مع سبق الإصرار والتعمد، وأن كل من جاءوا فى الكتاب كلهم، لم تأت فيهم امرأة واحدة، ومن الواضح أنه لم يقتصر الأمر على مصر فقط، بل تطرق الباحث والمفكر إلى بلاد إسلامية أخرى، وبالتأكيد كانت تلك البلاد تضج بمصلحين ومفكرين اجتماعيين كثيرين، ولكن تم حذفهم من قائمة الإصلاحيين، أو زعماء الإصلاح.

وفى ذلك السياق لا بد أن نتطرق إلى موقف أحمد أمين من الزعيمة النسوية درية شفيق، التى حصلت على رسالة الدكتوراه من السوربون، رفض تعيينها فى الجامعة، وتقول الباحثة الأمريكية سينثيا نلسون فى كتابها «درية شفيق امرأة مختلفة» الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٩٩، وترجمته نهاد أحمد سالم، وأعادت نشره مؤخرًا دار الشروق فى طبعة جديدة: «.. ولم يرفض قاسم أمين طلب درية شفيق لمجرد أنها امرأة، بل آمن بأن من طباعها وجرأتها وحداثتها الفرنسية، سوف تعرّض صورة الجامعة المصرية الوليدة للخطر...»، وتعقّب الباحثة مستدعية بعض سطور من كتابات أحد الباحثين قائلًا: «من الغريب أن أحمد أمين، وهو من أوائل من كتبوا عن رسالة الإسلام فى سلسلة كتبه المعروفة: فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام، رفض تعيين الدكتورة درية شفيق التى نالت درجتها عن بحث فى النساء فى الإسلام، ولكن الرجل كان يعلم أن درية سبقتها سمعتها فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وخاف أن يثير وجودها فى الجامعة عاصفة عنيفة يصعب كبتها، خاصة أن درية كانت جميلة ومليئة بحيوية الشباب، فأوصد فى وجهها بابًا، دخلت منه بعده العديد من الجميلات وصاحبات النشاط بل الثوريات والشهيرات..» ص ١٣٢.

ومن ثم فكان وجود أحمد أمين فى الجامعة معوقًا ومعطلًا لدخول المرأة إلى حقل الجامعة، تلك سطور لا تنفى ولا تنكر جهود الرجل فى كثير من مجالات البحث والتاريخ، ولكننا أردنا أن نكشف بعض الصفحات المغلقة عن كافة الشئون البحثية.