عندما تفسد السياسة الخيال

جوزيه ساراماجو.. كاتب روايات «الشيوعية للمبتدئين»

- ساراماجو: إن ما يحدث فى فلسطين هو جريمة من نفس طراز ما حدث فى معسكر أوشفيتز

- غلب الالتزام الحزبى على جميع أعماله.. فشن حربًا ضد الأديان والرأسمالية وصندوق النقد

- لم تجد لجنة نوبل مبررًا لفوزه بالجائزة سوى فقراته الطويلة و«شكوكه الحديثة فى الحقائق الرسمية»

ربما لا أكون مغاليًا إذا قلت إنه ربما كانت واحدة من الحسنات القليلة التى أفادتها الثقافة العالمية من فوز الروائى البرتغالى الشهير جوزيه ساراماجو بجائزة نوبل عام 1998، تتمثل فى الإعلان الدائم عن حالة العداء الواضحة والصريحة والمباشرة مع الكيان الصهيونى وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.. ورغم أننى ممن يؤمنون بأن الساسة إذا دخلوا قرية أفسدوها، فإننى أظن، وأغلب الظن ليس إثمًا، أن معظم أعماله التى غلبت عليها الطروحات والأفكار السياسية، تكمن أهميتها فى الطريقة التى احترف ساراماجو القيام بها لمزج ذلك الخليط، ووضع تلك الطروحات التى قد يتفق أو يختلف معها كثيرون، فى إطار درامى حكائى بسيط يمزج بين الواقعية المفرطة وبين الخيال الجامح، ويستند إلى عدد من الحيل الإبداعية التى يمكن قبولها أو التعامل معها كمدخل يمكن البدء به، ويبرع فى تقديمها بصيغة يمكن الاتفاق عليها، أو القبول بها كفرضية أساسية، وإن كانت غير واقعية، فالأدب والفن فى جزء كبير منه رحلة انطلاق للخيال والإبداع، والتحليق فوق عالم الحقائق الجافة.. وهى الطريقة التى أظن أن شريحة كبيرة من البشر كانت، ومازالت، بحاجة إليها.. وأغلب الظن أن كثيرين سوف يزعجهم العنوان الذى وضعته لهذه المقالة، وإن كنت أظن أنه هو الحقيقة التى أجدنى أكثر ميلًا إليها، وليس عليك إلا أن تعيد قراءة أعماله وفق هذه الفرضية، باعتبارها عملية تبسيط ملهمة لأفكار الحزب الشيوعى البرتغالى، حتى يستوعبها العامة والمبتدئون.

حكيم وجاهل فى الوقت نفسه

غلبت على أعمال ساراماجو فكرة الالتزام الحزبى، إذ كان عضوًا نشطًا فى «الحزب الشيوعى البرتغالى»، الذى انضم إليه فى ١٩٦٩، وظل على ولائه له حتى وفاته فى العاشر من يونيو ٢٠١٠، وشن فى أعماله حربًا شرسة ضد الأديان كافة، وضد أشكال الرأسمالية كافة، بما فيها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ولم تجد لجنة جائزة «نوبل» فى حيثيات منحها له سوى الحديث عن «شكوكه الحديثة فى الحقائق الرسمية»، وأسلوبه الفريد فى كتابة فقرات طويلة بلا فواصل ولا علامات ترقيم.. ما أدى إلى تشكيك «الفاتيكان» فى قرار الجائزة، وإعلان اعتراضهم عليها لأسباب سياسية، ودون التعليق على المحتوى الأدبى أو الجمالى لأعماله، فرد هو بقوله «إن الفاتيكان يمكن ترويعهم بسهولة، وعليهم أن يركزوا فى صلواتهم ويتركوا الناس بسلام، فأنا أحترم أولئك الذين يؤمنون، لكن ليس لدى أدنى احترام لهذه المؤسسة».

والحقيقة أننى لا أعرف كيف اعتبرت لجنة «نوبل» أن الفقرات الطويلة، بلا فواصل، واحدة من السمات المميزة لأعماله، أو من علامات جودة تلك الأعمال، فهى بطبيعتها جملة مرهقة للقارئ، ربما يتوه معها المعنى، أو يتوه فى دهاليزها القارئ، فلا يصل منها إلى شىء، ولك أن تعيد قراءة الفقرة الأولى من هذه المقالة، والتى تعمدت كتابتها بلا علامات ترقيم، وبلا فواصل، ولا تزيد على عدة أسطر قليلة، فما بالك بروايات قائمة على هذه الطريقة، ويصل طول الفقرات المتواصلة فيها إلى عدة صفحات.

وأغلب الظن أنه لن يخالفنى كثيرون الرأى إذا ذهبت إلى أن كثيرًا من الأدباء والمبدعين الذين طافت شهرتهم حول العالم، لعبت التوجهات والميول السياسية دورًا لا بأس به فى الترويج لهم، ولأعمالهم، ولتكريس أسمائهم، بل وصناعة مقروئية كبيرة لمنتجاتهم، كما لعبت دورًا فى طى أسماء الكثيرين، وذهاب أصحابها دون أن يعرف بمنجزهم أحد، ربما كان منهم من بمقدوره صناعة فروقات مهمة فى مسيرة الفن والإبداع العالمى، وأرجوك ألا تحدثنى عن دورات التاريخ، وحكمه، وما يبقى أو لا يبقى.. فكيف نعرف الآن مثلًا عن أديب لم يكتب عن أعماله أحد، أو ضاعت مؤلفاته «بفعل فاعل»، أو وسمت منتجه «السلطات النقدية» بالفن المنحط، أو الضعيف، أو غيرها من «المصادفات» التى ربما لا يتسع المجال هنا لشرحها، ويمكننا الاستفاضة فيها فى مقام آخر، فرغم أننى أميل إلى الاعتقاد بأنه من السذاجة تبرئة السياسة وألعابها من الانخراط فى مسارات الإبداع العالمية، بما تملكه من أدوات «الزن على الودان»، والترويج لقيم وتصورات على حساب أخرى، لكننى لا أميل إلى اتخاذ موقف عدائى من أعمال ذلك الروائى البرتغالى الكبير، ولا التقليل من منجزه، وهو الذى قال عنه الناقد والمفكر الأمريكى الشهير هارولد بلوم أنه «أعظم الروائيين الموجودين على قيد الحياة، ليس واحدًا من أفضل الروائيين وحسب، بل أحد العبقريات القليلة فى عالم اليوم»، بل وكان يعتبره «جزءًا هامًا ومؤثرًا فى تشكيل أساسيات الثقافة الغربية»، فيما تحدث الناقد الأدبى البريطانى جميس وود عن «اللهجة الفريدة فى أعماله»، وكيف أنه كان «يروى رواياته كما لو أنه شخص حكيم وجاهل فى الوقت نفسه»، وكتب الناقد الأمريكى جون ميشود عن رواياته ما نصه: «إن تلك الروايات، تبدو كما لو أنها لم تخرج من راو واحد، بل من مجموعة من الرجال المسنين الأذكياء والثرثارين الذين يتقاذفون الأحاديث على ميناء لشبونة، وهم يدخنون السجائر»، وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إنه كان «يهدف دائمًا إلى اقتحام شبكة الأكاذيب المنظمة التى تحيط بالبشرية، وإقناع القراء، من خلال تقديم آرائه فى سلسلة لا هوادة فيها، وبشكل مبسط، وتوجية ضربات قاضية لهذه الأكاذيب»، وقارنت مواقفه السياسية بالكاتب والصحفى البريطانى إريك آرثر بلير، المعروف باسم جورج أورويل، قائلة: «إن عداء أورويل للإمبراطورية البريطانية يسير بمحاذاة حملات ساراماجو ضد الإمبراطورية المتمثلة فى العولمة»، فيما تقول موسوعة «ويكيبيديا» غير الدقيقة فى أحيان كثيرة، أن أعماله باعت أكثر من ميلونى نسخة فى البرتغال وحدها، وتمت ترجمتها إلى ٢٥ لغة، وبعد وفاته قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إنه «أفضل كاتب برتغالى فى جيله»، فيما تحدثت مترجمة أعماله مارجريت جول كوستا عن «مخيلته الرائعة»، وقالت إنه «أعظم كاتب برتغالى معاصر»، وربما كان يكفينى بشكل شخصى معرفة أن تأثيره أدى إلى إعلان البرتغال الحداد الرسمى عند رحيله لمدة يومين، وأن جنازته تحولت إلى مسيرة شعبية دولية سار فيها نحو ٢٠ ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، ومنهم كثيرون سافروا لمئات الكيلومترات لمجرد الوقوف فى شرف وداعه، وشارك فيها كل من راؤول وفيدل كاسترو بإرسال أكاليل الزهور، ونعاه الرئيس البرازيلى لولا دى سيلفا، فيما غاب عنها رئيس الوزراء البرتغالى اليمينى أنيبال كافاكو سيلفا، متحججًا بأنه «لم يحظ أبدًا بشرف التعرف عليه».

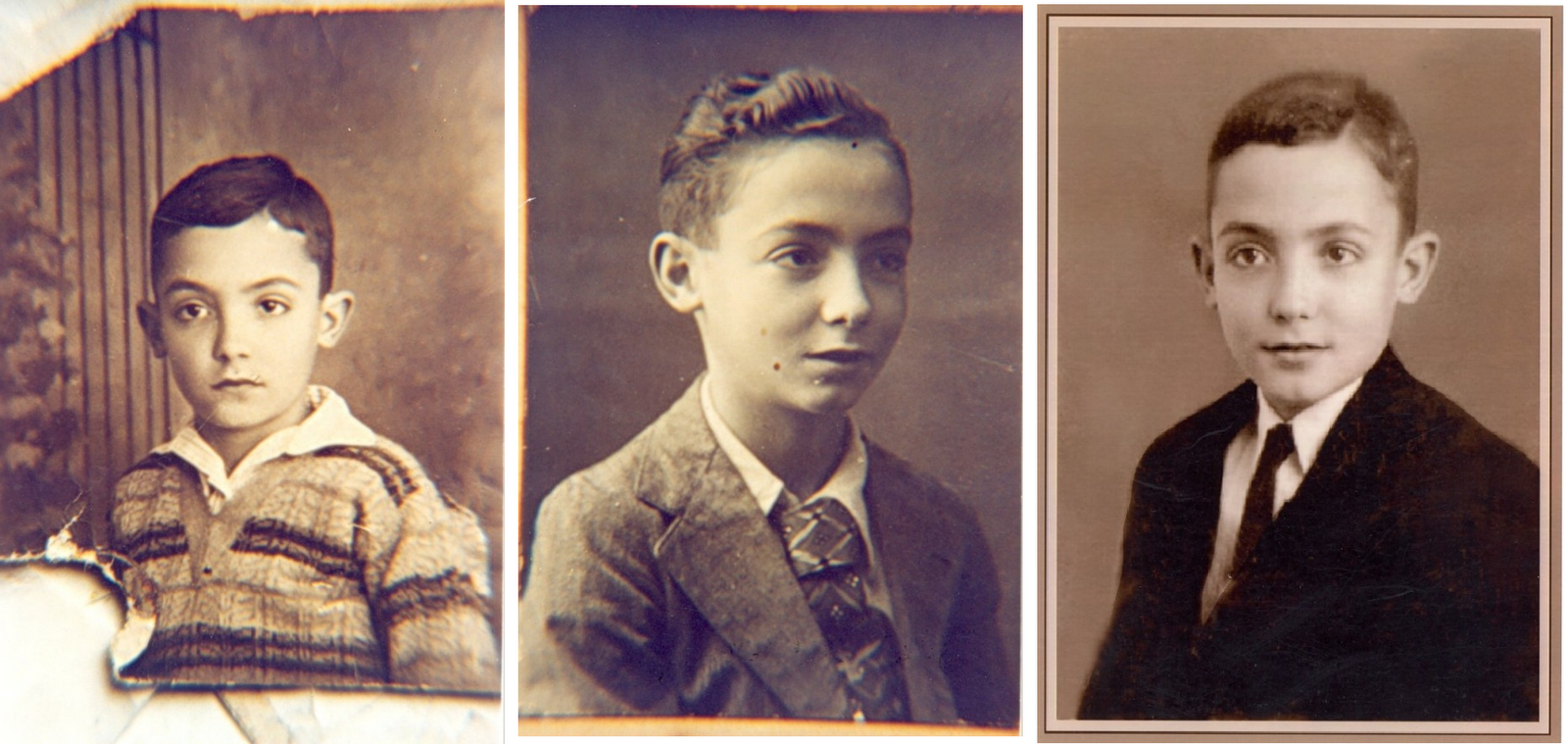

من الفجل البرى إلى شجرة الزيتون المعمرة

ولد جوزيه دى سوزا ساراماجو فى السادس عشر من نوفمبر ١٩٢٢، لعائلة من الفلاحين الذين لم يكونوا يمتلكون أرضًا فى قرية «أزيناجا»، والتى تقع على بعد مائة كيلومتر شمال لشبونة البرتغالية، ومن الطرائف أن كلمة «ساراماجوا» التى تعنى بالبرتغالية «الفجل البرى» كان يتم تداولها باعتبارها كنية غير رسمية لعائلته، لكنها دمجت فى اسمه عند تسجيله بعد الولادة، وبعد ولادته بعامين انتقلت الأسرة للحياة فى لشبونة، حيث التحق والده بالعمل فى الشرطة البرتغالية، لكنه كان مدمنًا الخمر، وكان الشراب يستولى على معظم راتبه، فعانت الأسرة من الفقر الشديد، وعن تلك الفترة من حياته، قال ساراماجو: «كنت أنقب الأرض، وأجلب الحطب للمدفأة، وقمت لمرات كثيرة بإدارة دولاب بئر القرية، ونقلت الماء على كتفى فى الكثير من المرات، وما زلت أتذكر تلك الأيام، التى كنت أذهب فيها مع جدتى لجمع القش حتى نستخدمه كفراش ننام عليه»، فى تلك الفترة كان يقضى فترة الإجازات مع جده وجدته فى قريتهم، ويذكر أنه عندما أصيب جده بسكتة دماغية، وتحتم عليه الانتقال إلى لشبونة لتلقى العلاج، خرج إلى حديقة المنزل، حيث كانت يوجد بعض الأشجار، فقام باحتضانها واحدة تلو الأخرى، لكى يودعها وهو يبكى، عالمًا أنه لن يعود مرة أخرى، وقال ساراماجو «أن ترى وأن تعيش بين هذه الأشياء ثم لا تترك فيك أثرًا مدى الحياة، فأعلم أنك لا تمتلك أى مشاعر».

وبالرغم من أنه كان تلميذًا جيدًا، إلا أنه انتقل إلى مدرسة مهنية وهو فى سن الثانية عشرة، لعجز أهله عن دفع تكاليف دراسته، واتجه إلى العمل فى صنع الأقفال، والصناعات الميكانيكية، ثم العمل كميكانيكى سيارات لمدة عامين، قبل أن يتحول إلى بائع متجول للصحف، لينتقل منها إلى العمل كمحرر صحفى ومترجم، إلى أن وصل إلى منصب مساعد رئيس تحرير لصحيفة «دياريو دى نوتيسياس»، وهو المنصب الذى اضطر لتركة بعد ثورة ٢٥ أبريل ١٩٧٤، والمعروفة باسم «ثورة القرنفل»، والتى بدأت بانقلاب عسكرى فى لشبونة، سرعان ما اقترن بحملة مقاومة مدنية شعبية، أدت إلى سقوط نظام إستادو نوفو السلطوى، لتبدأ بعدها عملية ثورية أدت إلى تحول البرتغال إلى الديمقراطية، وبعد فترة من عمله كمترجم تمكن من إعالة نفسه والتفرغ للكتابة.

فى الـخامسة والعشرين من عمره كتب روايته «أرض الخطيئة»، لكنه لم يجد لها ناشرًا، فقام أصدقاؤه بجمع تكاليف طبع ٥٠٠ نسخة عام ١٩٤٧، لكنها لم تجد من يشتريها، فقرر التوقف عن الكتابة، ونظرًا لحاجته الماسة للنقود التحق بعمل مؤقت فى شركة معادن، وفى العام التالى تولى وظيفة مدير إنتاج فى دار للنشر، ثم بدأ العمل فى الترجمة، بداية من عام ١٩٥٥، واستمر فى هذا الأمر نحو ست سنوات، أسفرت عن ترجمة العديد من الكتب لتولستوى، وريموند باير، وجان كاسو.

بعدها راح يجرب حظه مع الشعر، وعندما أصدر فى العام ١٩٦٦ ديوانًا يحمل عنوان «قصائد محتملة»، لاقى نفس الإهمال، وكتب عن هذه المرحلة ما نصه: «أفهمتنى هذه المحاولات الأولى أنه ليس لدى شىء لأقوله، وفى هذه الحال من الأفضل لى أن أسكت»، ولكنه فى سن الخمسين اكتشف أن تجاربه السابقة، لم تكن لها أى علاقة بالأدب، وأنه لم يكن يعرف لماذا يكتب ولا كيف ينبغى أن يكتب؟ ورأى أنه يجب أن يكتب رواية يظهر فيها شىء مختلف، فجاءت الصفحات الأولى شبيهة بالمحاولات الأولى، وأدرك أن طريقة كتابته تقليدية، وأن علامات التنقيط كلها كانت موجودة، كما كانت الجمل قصيرة، عندئذ، سارع إلى إخراج علبة كبريت، وأشعل النار فى تلك الأوراق، ثم أعاد كتابة الرواية من جديد، وقال: «رحت أكتب بطريقة جديدة، بضع جمل طويلة، تمتزج فيها أصوات مختلف الشخصيات فى جملة. وكانت تلك هى البداية».

لم يحقق ساراماجو الشهرة ولم يعرف عالميًا حتى بلغ سن الستين، بالتزامن مع نشر روايته الرابعة، وهى قصة تدور أحداثها فى محاكم التفتيش خلال القرن الثامن عشر فى لشبونة، وتحكى قصة حب بين جندى مشوه وعرَّافة شابة، كما تحكى عن قس متمرد يحلم باختراع آلة للطيران.

ينطلق معظم روايات ساراماجو من فرضية مبنية على سؤال أيديولوجى واضح وصريح، وحول واحدة من الأفكار التى يرى من خلالها أنه يمكن للمستحيل أن يتحول إلى واقع، ومن هذا الافتراض ينطلق فى نسج عالم من التفاصيل البسيطة المنطقية؛ ليستنبط من خلاله كل النتائج التى يريدها، ويقول عن ذلك: «إن أعمالى تتعرض لإمكانية حدوث ما هو مستحيل بطبيعته، وكأنى أعقد اتفاقًا ضمنيًا مع قارئى مفاده هو أن ما يهمنا بحق هو التطور المنطقى للفكرة حتى وإن كانت الفكرة ذاتها منافية للعقل، فالفكرة هى نقطة الانطلاق التى يلزمها عرض منطقى وواقعى».

فى رواية «الطوف الحجرى» مثلًا، التى صدرت عام ١٩٨٦، والتى ترتكز على انضمام البرتغال إلى الاتحاد الأوروبى فى ظل رفض أوروبى بالغ، يرد ساراماجو بأسلوبه الساخر، وطريقته السريالية بالتساؤل عمّا يمكن أن يحدث إذا ما انفصلت شبه الجزيرة الأيبيرية عن الجسد الأوروبى وأبحرت فى المحيط الأطلسى؟ فيتخيل أن صدعًا قد حدث وأدى إلى انفصال البرتغال وإسبانيا، حيث أصبحت تلك الجزيرة طوفًا يسير بلا اتجاه، قبل أن تتوقف فى منتصف المسافة، الفاصلة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويبدأ فى نسج تفاصيل رحلة الانفصال بعدد من المشاهد الغريبة، والمترابطة، تبدأ بنباح كلب، ومطلقة ترسم خطًا على الأرض بفرع شجرة، وموظف يقذف حجرًا فى المحيط دون قصد، وصيدلى يشعر باهتزاز الأرض دون سواه، لتشكل هذه الأفعال البسيطة مشكلة كارثية تؤثر على الجميع، أفرادًا وحكومات، ونتيجة لانفصال الجزيرة تخلو الفنادق من السياح الفارين إلى بلادهم، ويبدأ فقراء الشعب ممن لا يملكون حق السكن فى احتلال الفنادق، وتبدأ الحكومات بالوقوف فى وجه هذا الاحتلال وتتصدى له بالقوة فى محاولات إنقاذ الجزيرة من الغرق.

وفى روايته «العمى» الصادرة عام ١٩٩٥، يتخلى عن استخدام الأسماء تمامًا، فيشير إلى كل شخصية ببعض صفاتها المميزة، ليتساءل عن مصير العالم، وماذا سيحدث لو أصيب جميع الناس بالعمى؟ حيث تصاب دولة غامضة بكاملها بوباء غامض، وسرعان ما يتحول كل المواطنين إلى مكفوفين، وتنتشر الفوضى، وفى رواية أخرى هى «انقطاعات الموت»، يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان يمكن للموت أن يحصل على إجازة، فيتخيل قرية ينقطع الموت فجأة عن كل سكانها، ليبدأ فى رصد التبعات الروحية والسياسية المترتبة على هذا الأمر.

حروب لاتهدأ ومعارك لا استسلام فيها

قبل رحيله بأربع سنوات قال ساراماجو لصحيفة «ذى أوبزرفر» البريطانية: «إن الرسام يرسم، والمُوسيقى يؤلف الموسيقى، ويكتب الروائى الروايات، لكننى أعتقد أننا جميعًا يجب علينا أن نترك أثرًا كوننا مواطنين، يتوجب علينا التفاعل والمشاركة، لأن المواطن هو من يغير الأوضاع، وأنا شخصيًا لا أستطيع تخيل نفسى خارج أى نوع من المشاركات السياسية أو الاجتماعية»، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قال أثناء زيارة لمدينة رام الله فى مارس ٢٠٠٢: «إن ما يحدث فى فلسطين هو جريمة من نفس طراز ما حدث فى معسكر أوشفيتز، هناك إحساس ما بالحصانة يحيط بالشعب الإسرائيلى وجيوشه، إذ تحولوا إلى أشخاص منتفعين من المحرقة»، وعندما احتج على كلماته نقاد واعتبروها معاداة للسامية، لم يستسلم لهم، بل هاجمهم هم أيضًا بقوله: «لم يكن المزعج فى تصريحى هو إدانة جرائم الحرب التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية، لأنهم اعتادوا ذلك، ما يزعجهم حقًا هى كلمات محددة، لايستطيعون تحملها، وهى أننى ذكرت معسكر أوشفيتز، وقلت إن روح أوشفيتز كانت حاضرة فى رام الله»، وأضاف موضحًا: «كنا ثمانية كتاب، جميعهم أدلوا بتصريحات تدين إسرائيل، وولى سوينكا، برايتن بريتنباخ، فينشينسو كونسلو وآخرون، ولم ينزعج الإسرائيلون منهم، ولكن انزعجوا من كلماتى، فحقيقة أننى وضعت أصبعًا على جرح أوشفيتز جعلهم يقفزون».

بعدها بعامين، وخلال مؤتمر صحفى للبدء فى تصوير فيلم عن روايته الشهيرة العمى، قال تعليقًا على ضخ الحكومة الأمريكية، وصندوق النقد الدولى مئات المليارات من الدولارات فى الأسواق خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى ٢٠٠٨، ما نصه: «أين كانت كل تلك الأموال التى تدفقت على الأسواق بشكل مقنن ودقيق؟! وكيف فجأة ظهرت؟! هل ظهرت لكى تقوم بإنقاذ حياة البشر؟! لا، بل ظهرت لكى تنقذ البنوك.. كان ماركس محقًا».

فى الثانية والعشرين من عمره، تزوج من الفنانة التشكيلية البرتغالية آيلدا ريس، ورزقا بابنة وحيدة تدعى فيولانتى التى ولدت عام ١٩٤٧، واستمر زواجهما لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، انتهى بالانفصال عام ١٩٧٠، وفى عام ١٩٨٦، التقى بالصحفية الإسبانية بيلار ديل ريو، ليتزوجا بعدها بعامين، وتصبح هى المترجمة الرسمية لكتبه وأعماله، ويبقيا معًا حتى وفاته.