المجدد العلمانى.. هل كان يحيى حقى ضد الإسلام؟

- كان حقى مهمومًا بتقديم الإسلام بصورته الصحيحة بل كان يمتلك رؤية كاملة لعملية الإصلاح الدينى

- أريد أن تتحول خطبة الجمعة من خطابة إلى حديث كأننا رحنا زرنا الإمام وبيكلمنا

- لا شىء يؤلمنى أكثر من النفاق الدينى ومن المسائل التى تشغلنى جدًا الدعوة والدعاة ويؤلمنى أن الدعاة كلهم موظفون ولا تدرى ما داخل الوظيفة من دسائس ومآرب وتلهف على الترقية والسفر للخارج

- يحيى حقى يتعامل مع الدين برحابته واتساعه يراه أداة لإسعاد البشر

- الإسلام جاء للإنسان بنظام يجد فيه فكره سموه لا انحطاطه راحته لا عناءه

- إننا فى الأغلب الأعم نرث ديننا نشب على عقيدة آبائنا فلو كنت مسيحيًا مثلًا أسلمت بعد بحث ومقارنة واختيار لحق لى أن أكتب هذا المقال تحت عنوان «لماذا أنا مسلم»؟

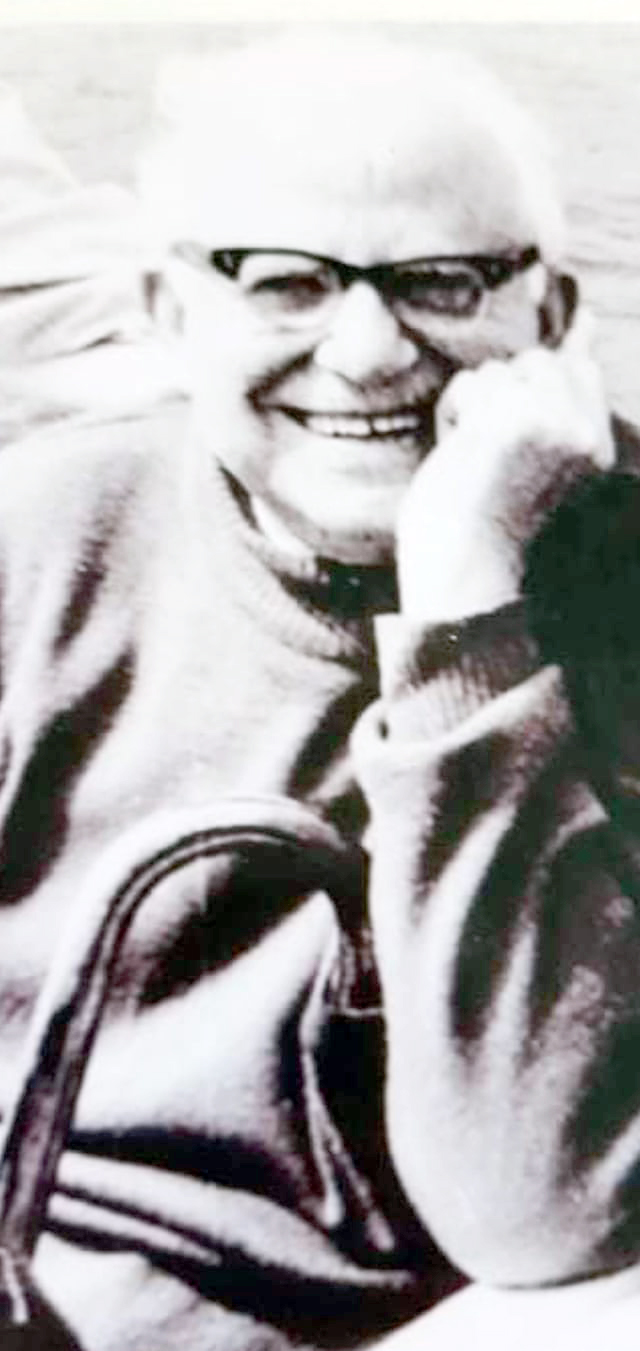

ما بين 1905 و1992 عاش الكاتب الكبير يحيى حقى حياة عنوانها العمل والإبداع، يعرفه العامة بصاحب القنديل، نسبة إلى روايته الشهيرة «قنديل أم هاشم»، وهى الرواية التى تحولت إلى فيلم سينمائى عُرض فى عام 1968، ولعب بطولته شكرى سرحان وسميرة أحمد وأخرجه كمال عطية.

ولأنه نذر حياته للكتابة الأدبية والنقدية، واستطاع عبر ما قدمه أن يكون أبًا روحيًا لأجيال عديدة من المبدعين، فقد غاب عن كثيرين ما قدمه من أفكار تصب ليس فى شأن تجديد الخطاب الدينى فقط، ولكن فى مسار الإصلاح الدينى نفسه، بل هناك مَن زايد على الأديب الكبير واعتبره بكتاباته يعمل ضد الإسلام.

على موقع «طريق الإسلام» وفى 16 أغسطس من العام 2011، قرأت ما كتبه أحدهم من أن الليبرالييبن يتداوون بـ«قنديل أم هاشم».

يقول صاحب المقال، الذى تهرّب من ذكر اسمه، إن العلمانيين حرصوا على اختصار المشهد الإسلامى وحصره فى الصوفية وشطحاتهم، ومن هذه القصص والمعارك المفتعلة تلك القصة الشهيرة «قنديل أم هاشم» التى كتبها يحيى حقى.

يقدم صاحب المقال تلخيصًا للرواية على النحو التالى: «إسماعيل طالب يعيش فى حى السيدة زينب مع أمه وأبيه، يسافر لاستكمال دراسة الطب فى إنجلترا، حيث يحتك بالحضارة الأوروبية، وهناك يتعرف على فتاة إنجليزية تعلمه كيف تكون الحياة، ثم يعود ويعمل طبيبًا للعيون، ويفتح عيادة فى نفس الحى، ويكتشف أن سبب ز يادة مدة المرض عند مرضاه هو استخدامهم قطرات من ز يت قنديل مسجد السيدة ز ينب، ويكتشف أيضًا أن خطيبته تعالج بنفس الأسلوب، فيحطم القنديل، وينفض عنه مرضاه وأهله، لاعتقادهم بأنه يهاجم ويتحدى معتقداتهم الدينية.

يخلص كاتب المقال إلى أن العلمانيين- ومنهم يحيى حقى بالطبع- وضعوا خطة لتنفير الناس من الإسلام، وإيهامهم بأن الإسلام هو الصوفية، ثم التركيز على خرافات الصوفية وما بها من دجل وشعوذة، لتكون المحصلة النهائية أن الإسلام يعادى العلم.

على هذه الإشارة يبنى الكثيرون فكرتهم عن يحيى حقى، وأعتقد أنهم وقعوا فى هذا الفخ لأنهم لم يقرأوه جيدًا، لا ما كتبه فى قصصه ومقالاته، ولا ما قاله فى حواراته الصحفية العديدة.

بالنسبة لى يقف يحيى حقى فى مقدمة صف المجددين العلمانيين للفكر الدينى، وإذا أردتم دليلًا على ذلك، فلدىّ فى هذه المساحة التى أبسطها بينى وبينكم أكثر من دليل.

كان يحيى حقى يعتنق فكرة مهمة أعتقد أنها يمكن أن تمثل ردًا على من يستنكرون على الكتاب المدنيين الذين لا ينتمون إلى الأزهر، الحديث فى أمور الدين.

فقد سئل حقى عن انشغاله الكبير فى كتاباته بالحديث عن الدين وإصلاح شئونه.

فقال: أى كاتب هو مسلم أولًا، وله رأيه فى دينه، ويجب أن يعبر عن رأيه، ويبين جوانب الجمال والسمو فى هذه الرسالة التى هو متأثر بها، وأرى أنه من المفروض أن يسهم كل من لديه القدرة على الكتابة فى هذه القضية.

هذه الفكرة قادته إلى أن ما لحق بصورة الإسلام من تشوهات يجب أن يسأل عنها المسلمون دون غيرهم، فهو يعتقد أنه لم يضر الإسلام أحدٌ أكثر من المسلمين.

ويبرر ذلك بأن المسلمين لم يفهموا الدين الإسلامى على حقيقته، ولذلك فقد اجتهدوا فى إنتاج بحوث ودراسات للرد على بعض الاتهامات الموجهة له عن الرق فى الإسلام وتعدد الزوجات، وهذه فى الحقيقة أشياء تفصيلية، لكن ما يجب أن يحدث هو تقديم الإسلام فى صورة شاملة، وهو ما لم يحدث أبدًا.

كانت هذه الفكرة تحديدًا- تقصير المسلمين فى تقديم الإسلام فى صورته الحقيقية الشاملة إلى العالم- هى التى جعلت يحيى حقى يبتعد عن فكرة المؤامرة الخارجية على الإسلام.

لا ينكر الكاتب الكبير بالطبع أن هناك صراعًا، وفى أحد حواراته نسمعه يقول: كثيرون يتحدثون عن العداء بين المسيحية والإسلام، وأنا أقول إن أوروبا حين قيل لهم فى وقت من الأوقات إن جماعة عرب بدو راكبين جمال احتلوا قبر المسيح، قامت الحركة العدائية بين الإسلام والمسيحية من وقتها، وبدأت الحروب الصليبية، ويمكننا أن نرى العداء فى عصرنا بشكل آخر.

يضرب يحيى حقى مثلًا على ما يذهب إليه، يقول: خذ عندك مثلًا قضية سلمان رشدى التى جعلوا منها قضية فكر رغم أنها بذاءة ضد الدين، وأنا أقول هل هو أول من طعن فى الرسول؟ لقد حدثت مظاهرات على قبر «دانتى» لأنه وضع الرسول فى الجحيم فى كتابه «الكوميديا الإلهية»، وقد بالغ الغرب باسم حماية الفكر، وأعتقد أنه لا يوجد كتاب سماوى امتدح مريم وعيسى كالقرآن الكريم، الذى امتدح أيضًا القسيسين والرهبان، فديننا ضد التعصب، ورغم تحضر أوروبا إلا أن بذور التعصب كامنة فيها.

كان حقى مهمومًا إذن بتقديم الإسلام بصورته الصحيحة، بل كان يمتلك رؤية كاملة لعملية الإصلاح الدينى، وعبر صفحات كتبه توقفت عند ما يكشف من خلاله عن فكرة أساسية، وهى أن يكون الخطاب الدينى ابن عصره.

فى كتابه «خليها على الله»، الذى يعتبره يحيى حقى مذكرات عابر سبيل، رواها عفو الخاطر تاركًا نفسه على سجيتها، لم يعتمد فيها إلا على الذاكرة وحدها، يتحدث عن فتنته بالخطابة والخطباء، ومنهم خطباء المساجد.

تحت عنوان «خطب لا خطيب» يقول حقى: «استمعت فى الأزهر إلى أبوشادى وأبوالعيون وشكرى كرشة، وبعد جولة واسعة فى المساجد اكتشفت فيها الشيخ رفعت فى درب الجماميز، والشيخ توفيق فى جامع ابن طولون، عرفت الخطباء الذين يقرأون من الكتب أو الورق، والخطباء الذين يكرون الخطبة أداء لواجب بغير إحساس، فعزفت عنهم، واصطفيت لنفسى خطيبًا فى مسجد كبير يقع قريبًا من دارنا، أواظب على صلاة الجمعة فيه ولا أجرؤ على التخلف عنه للذهاب، حيث تهفو نفسى إلى الشيخ رفعت أو الشيخ توفيق».

«كان الخطيب رجلًا ضخم الجثة، مهيبًا، له لحية كثة بين الحمراء والصفراء، إذا سقط عليها شعاع من الشمس تلألأت أنوارًا، نظيفًا، متأنقًا، متعطرًا، شاش العمامة أبيض كالثلج، تقف فتلة كأسنان المشط، وطيلسانه يخرخش كأنه خارج لتوه من رجل- لا يد- الكواء البلدى».

«إنه يرتجل خطبته، لا شك عندى فى ذلك، ولو أنه لا يتريث أو يتلجلج ولو فى كلمة واحدة، ما يكاد يفرغ من البسملة والحمد حتى تنحدر رأسه للوراء وترتفع لحيته وكأنه يسبح فى بحور من الجلالة، أو أنه يرى الغيب، وقعنا كلنا أسرى فى قبضة سحره، صوته يدوى فى أرجاء المسجد، عذبًا قويًا، يهز قلوبنا هزًا، الناس صامتون كأن على رءوسهم الطير، يمصمصون بين الحين والآخر شفاههم تحسرًا على انحدار المسلمين، وإذا ذُكر اسم النبى ارتفعت موجة من الترجيع، كأنها شهقة واحدة، يخشع لها قلبى ويجف حلقى وتدمع عيناى».

«فإذا هبط الخطيب من المنبر تجمع حوله بعض المصلين يمسحون بيدهم على طيلسانه، ثم يمسحون بها على وجوههم، وهو مبتسم تواضعًا لا كبرياء، كنت أقلدهم وأحذو حذوهم، كنت أكن لهذا الرجل محبة وإعزازًا وفوقهما احترامًا وتوقيرًا، كم تمنيت لو وقعت نظرته علىّ وحدثنى ليعلم ما فى قلبى نحوه».

«ذهبت كعادتى للمسجد يوم الجمعة ونودى للصلاة وتعلقت أبصارنا بالباب المؤدى إلى الميضة، إذ عودنا الخطيب أن يهل علينا منه فى تلك اللحظة، فلم نر شخصه، ولا أدرى من أين انفلت من بين الصفوف، رجل قزم أجرد نحيل صعد المنبر وتلا علينا بصوت أخنف خطبة لم أعِ منها- لشدة خيبة الأمل- كلمة واحدة».

«وعدت إلى الدار وذكرت الأمر لوالدى، وكان موظفًا بوزارة الأوقاف وعنده علم بأخبار خطباء المساجد، فذكر لى- لا يعلم مبلغ وقع كلامه علىّ- أن هذا الشيخ قد رفت من عمله لأنه ضبط فى جريمة خلقية تزرى برجولته وكرامة جنسه، ليته قال لى إنه ضبط مع امرأة، أو مع مخنث، فنحن فى الشرق نفرق بين الاثنين ونغفر لواحد دون آخر، نصب عليه احتقارنا، أما فى الغرب فالاثنان عندهم سواء، تصفهما كلمة واحدة لا تعرف أيهما تعنى».

«وقع علىّ هذا الخبر وقع الصاعقة وزلزلت له نفسى زلزالًا شديدًا، وانقطعت عن صلاة الجمعة زمنًا طويلًا لا أذكره، ولما عدت كنت غير الذى كان، خط سير حياتنا مرتبط بحوادث نقابلها قضاء وقدرًا».

«وكنت أضيق بشدة من خطباء كانوا كأنما لا يحلو لهم إلا تقريعنا وسبنا وشتمنا، الكلام موجه لنا، لقد ضاع الإسلام لأنكم أهملتم الصلاة «ألم نأت للصلاة؟» ونسيتم الزكاة «وأغلب الحاضرين من الفقراء المستحقين للزكاة» لماذا انطوت قلوبكم على المعاصى والإثم؟، إن جهنم لكم بالمرصاد.. يا أخى، لقد جئنا للمسجد طاعة لله سبحانه وطمعًا فى رحمته ورضوانه، أناس كثيرون غيرنا لم يأتوا للصلاة، ولا نريد منك كلمة شكر، بل على الأقل اعفنا من السب».

وبنعومة عرفه بها من اقتربوا من يحيى حقى يضعنا وجهًا لوجه أمام نموذج آخر من خطباء المساجد، يقول عنه: «حضرت فيما بعد صلاة الجمعة فى مسجد بإحدى قرى منفلوط، الخطيب يقرأ من كتاب به نص لاثنين وخمسين خطبة منبرية موزعة على أسابيع السنة، ومن بينها خطبة موضوعة لجمعة وفاء النيل».

«أخذ الخطيب يقرؤوها علينا، وهى إشادة بالنيل ووفائه، ومجيئه لأرض مصر بالخير والخصب والبركات، بينما يصل إلى أسماعنا صراخ النسوة فى القرية باكيات محاصيلهن التالفة، وجاموسهن الصغار، ونكبتهن الكبرى بفيضان النيل ذلك العام الذى اكتسح القرية وجسورها وأكل أرضها وأتلف محاصيلها وهدم بيوتها وزرائبها، والخطيب ماض فى خطبته والناس أمامه مطأطئو الرءوس مدفوسة بين ركبهم، إن كان قلبى قد رق لهم، فقد رق رقة أشد لهذا الخطيب الساذج».

يعلق يحيى حقى على هذه الواقعة بعد سنوات من وقوعها أمام عينيه، بقوله: رويت حكاية غريبة فى كتابى «خليها على الله» إن فيه خطبة لوفاء النيل فى كتاب اسمه الخطب المنبرية، وكنت أصلى الجمعة فى مسجد القرية، وكان النيل فى ذلك العام طاغيًا كأنه وحش علا الأرض المصرية وغطى وأتلف الدنيا، فإذا الخطيب يقرأ من كتاب: أبشروا النيل جاى لكم بالخيرات والبركات، واحمدوا ربنا على نعمته وادعوا للنيل بالخبر، أنا بابص للفلاحين اللى حواليا وجدتهم حاطين رءوسهم بين ركبهم، دول جايين يلطموا والخطيب يقول لهم اضحكوا وانبسطوا دا النيل جاى لكم بالخيرات.. خيرات إيه؟ إنت شايف إنه خارب بيتنا، فكأن مفيش علاقة بين الخطبة وواقع الحال.

يعيب يحيى حقى على هذا الخطيب غيبوبته، وانصرافه الكامل عما يعانيه الناس ويشعرون به، ففى الوقت الذى كانوا فيه ضحايا لفيضان النيل، يتحدث هو عن خيرات وفاء الدين، ولو أنه التفت إلى ما يعتصر الناس، لقام بتغيير خطبته، لكنه مضى يقرأ ما كلفوه به، وكأنه خارج على الناس من عالم آخر.

فى العام ١٩٢٧ كان يحيى حقى موظفًا فى القنصلية المصرية فى جدة، وكان الموظفون الذين معه لا يصلون إلا عندما يأتى الحجاج، لكنه كان يرفض ذلك تمامًا، فلم يكن يحب أن يجارى النفاق والمصانعة.

يقول عن ذلك فى أحد حواراته الصحفية: لا شىء يؤلمنى أكثر من النفاق الدينى، ومن المسائل التى تشغلنى جدًا الدعوة والدعاة، ويؤلمنى أن الدعاة كلهم موظفون، ولا تدرى ما داخل الوظيفة من دسائس ومآرب وتلهف على الترقية والسفر للخارج، أنا متصور إن هموم الوظيفة تأكلهم، وبيقولوا الكلام الدينى كده، أداء واجب، يعنى أنا باتطلع إن أملنا فى العالم الإسلامى أن يفرز أناسًا لا علاقة لهم بالوظيفة، وإنما يتطوعون للدعاية والدعوة للإسلام، يعنى هل معقول إن هذا الجمع الضخم من خريجى الأزهر ودار العلوم والجامعات من القاهرة، مفيش واحد من أبنائه يتطوع يقول خطبة الجمعة، أو يلقى درسًا فى فضائل الدين الإسلامى، وهو غير موظف.

ويصل يحيى حقى إلى قلب المأساة التى لا نزال نعانيها حتى الآن، يقول: لا تقوم الدعوة للإسلام على موظفين، هذا ما أعتقده، والإسلام انتشر فى بلاد كثيرة بغير دعاة، إنما من تجار سافروا لسنغافورة، وشافوهم بيعملو إيه، ويتوضوا إزاى ويصلوا إزاى، وقالوا لهم إن الدين الإسلامى لا يفرق بين أبيض وأسود، غنى وفقير إلا بتقوى الله، وفيه يوم آخر للحساب، وربنا بيقولك تمتع بالدنيا لكن ما تنساش ربنا، يعنى قالوا لهم مبادئ بسيطة يقبلها كل عاقل، فأمكن تحول البلد كله للإسلام، لا فيه فلسفة ولا علم ولا حاجة، فأنا مؤمن بأن العالم الإسلامى مقصر فى إنه لم يفرز طبقة من الدعاة ليسوا من الموظفين، وهذا مأزق لا مخرج منه، وأعتقد أنه من النادر أن يعتلى المنبر من ليس مشغولًا بالترقية أو العلاوة.

يؤكد يحيى حقى أن هذه مشكلة كبيرة ابتلى بها عالمنا الإسلامى، ولأنه لكل مشكلة حل، لنسمعه وهو يقول: لا حل لمشكلة خطبة الجمعة إلا إذا دب فى المجتمع الإسلامى فى مصر إيمان حقيقى بالعقيدة، وإيمان بأن خطبة الجمعة مهمة جدًا، فيستطيع هذا المجتمع أن يفرز خطباء لا يحتاجون إلى نص مكتوب، ولا يحتاجون إلى أن يخترعوا كلامًا خارجًا عن الدين، لنصل إلى المستوى المعقول المطلوب، لكن هذا لا يتحقق.

ومن بين ما كان يأخذه يحيى حقى على خطباء المساجد- وأعتقد أنه لا يزال موجودًا حتى الآن- الأسلوب الإنشائى فى الخطابة، والزعيق المتواصل الذى يعمد إليه خطيب الجمعة، وكأنه يتحدث إلى قوم من الطرشان.

يسأل يحيى حقى: ليه الزعيق.. ما الداعى له؟

ويجيب: مفيش داعى للزعيق وأنت بتطلب من المسلم الغنى أن يتصدق بأمواله على الفقراء مثلًا.

رؤية يحيى حقى لخطبة الجمعة لا تنصرف إلى مضمونها وطريقة أدائها فقط، ولكنه يذهب بنا بعيدًا، وهو ما وجدته فى حوار صحفى مطول أجراه معه الزميل إبراهيم عبدالعزيز.

كان حقى يفصل رؤيته، قال: أنا أريد أن تتحول خطبة الجمعة من خطابة إلى حديث، كأننا رحنا زرنا الإمام وبيكلمنا، وفى ذهنى من بعض قراءاتى أن الجمعة لازمة حينما يكون فيه جهاد فى سبيل الله، ففى هذا الجو تقام صلاة الجمعة لتكملة هذا الالتحام، ولتشجيع الناس على الجهاد، فإذا بطل الجهاد لا تجب الجمعة، فعندما يكون العالم الإسلامى فى حالة ركود فإيه لازمة خطبة الجمعة، يعنى لازم يكون فيه تحرك، وأنا ماعرفش إن هذا رأى صحيح أم لا، لكنه فى قاع ذهنى لأنه مر بى فى أحد قراءاتى.

اعترض إبراهيم طريق تفكير يحيى حقى، قال له: صلاة الجمعة منصوص عليها فى القرآن ولها سورة كاملة باسمها.

فرد عليه حقى: صلاة الجمعة شىء.. والخطبة شىء آخر.

وكما يعيب حقى على خطباء الجمعة كان يزعجه ما يسمعه من إذاعة القرآن الكريم.

قال ذات مرة: من أكبر نكبات حياتى ما أسمعه فى إذاعة القرآن الكريم، فى برنامج اسمه «من المقالات الإسلامية فى صحافتنا»، كل المقالات التى يأتى بها المذيع كلام إنشاء، زى ما يكون كاتبها تلميذ واخد الابتدائية، وده فاهم إن له أجر، والمفروض إن المذيع لما يلاقى الكلام إنشاء لا يأتى به، فالمسألة ليست فردية، هى روح الجماعة، إذا ما كنتش تدب فيها الحيوية والشعور بالمسئولية وشعور بقيمة الأشياء فى حياتنا فلن نتحرك، وهنا يجب على الفن أن يلعب دوره، فهو وحده القادر على تحريك الأمة.

كانت لدى حقى رؤية واضحة لما يمكن أن يقوم به الفن فى خدمة الدين، ولذلك لن تتعجب عندما تسمعه يقول: أنا أؤمن إيمانًا جازمًا بأن رسالة الفن هى تبصير الإنسان وتحويله من مرحلة الطين إلى مرحلة القبس الإلهى.

لا يضع يحيى حقى الجرس فى رقبة مذيع إذاعة القرآن الكريم، بل يقدم حلًا لمثل هذه الكتابات، يقول: يجب أن تكثر المقالات والمؤلفات التى تقول للمصرى: لست إنسانًا تأكل وتشرب وتنام ولك مصالح، إنما أنت شخص اسمه بنى آدم، نجعله يشعر بآدميته، فإذا شعر تتحل كل المشاكل، والفن يلعب دورًا فى هذا، فضلًا عن العلاقة الروحية بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والكون، هذا ما يجب أن نشجعه، والشعور به فى قلب كل مسلم، لذلك نحن محتاجون لكتاب ومؤلفين وشعراء يصحون الوجدان.

ورغم هذه الملاحظات الكثيرة التى رصدها يحيى حقى على منظومة الدعوة والدعاة معتبرًا إياها سببًا أساسيًا فى تراجع الفكر الدينى، إلا أنه ظل معتزًا بكونه مسلمًا، وهو ما يبدو لنا فى مقاله المهم «لماذا أنا سعيد أنى ولدت مسلمًا؟»، الذى افتتح به كتابه المهم «من فيض الكريم»

يبدأ حقى مقاله بقوله: إننا فى الأغلب الأعم نرث ديننا، نشب على عقيدة آبائنا، فلو كنت مسيحيًا مثلًا أسلمت بعد بحث ومقارنة واختيار لحق لى أن أكتب هذا المقال تحت عنوان «لماذا أنا مسلم؟» فمن أجل الصدق وحده أجعل عنوانه «لماذا أنا سعيد لأنى ولدت مسلمًا؟» ولا أكتبه إلا فى نطاق مبدأ عام، وهو أن الأديان كلها طرق متباينة متفرقة، ولكنها تؤدى جميعها إلى ساحة واحدة، ومع ذلك فأنا سعيد لأنى ولدت مسلمًا، لأن الإسلام جاء للإنسان بنظام يجد فيه فكره، سموه لا انحطاطه، راحته لا عناءه.

ويعدد «حقى» المبادئ التى تنتظم فى النظام الذى جاء به الإسلام على النحو التالى:

أولًا: وحدانية الله سبحانه، فكل تفكير سيؤدى إلى جلاء وحدة الكون فى عقل الإنسان، وإزاء الكون الواحد لا بد من إله واحد، هو خالق هذا الكون الواحد، أى شىء هو؟ إن تشبيهه بصفات المخلوق خلط وتحايل، فهو مرفوض، إذن لا صورة له إلا صورة تجريدية بحتة تدرك الصفات لا الذات، صورة تجريدية بالرغم من خضوعها بالضرورة لقصور اللغة، ولكنه خضوع الظاهر فحسب، كلمة «هو»- ضمير الغائب المذكر- التى نشير بها للخالق خارجة عن نطاق النحو، ملتحقة بعالم التجريد، الذى ليس فيه مذكر ولا مؤنث، هذا التجريد فى تصور الإنسان لخالقه فيه لفكره، سمو لا انحطاط، راحة لا عناء.

ثانيًا: ولأنه خالق الكون كله، فهو رب البشر جميعًا لا يختص به شعب الرسول دون بقية الشعوب، فالنقلة الذهنية المنطقية هى وصول فكر الإنسان إلى تصور وحدة البشر، الأخوة بين الناس جميعًا، هكذا يؤكد ديننا ضرورة السلام بين الشعوب ونبل الجهاد من أجل تحقيقه، لا تفريق بين البشر بسبب الجنس أو اللون أو المولد أو الانتماء لطبقة اجتماعية، ولا تفاضل بين مسلم ومسلم إلا بالتقوى، حقًا لقد وصف القرآن الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن كان ذلك كذلك لأن الاختيار قد وقع عليها- لأنها أمة وسط- لنشر هذه المبادئ السامية، فهذا التفاضل مرتبط بأدائها للرسالة، يزول بزوالها، ومع ذلك فهذا التفاضل لا يكسبها حقًا لا تتمتع به بقية الشعوب المسلمة، ولا عجب بعد ذلك أن صدق الرسول حين قال: إن الإسلام آخر الأديان وإنه خاتم الأنبياء، لم يكن يراهن بل يقرر الواقع.

ثالثًا: ليس فى كتاب غير «القرآن» مثل هذا الإلحاح المفصل على الإنسان ليعمل عقله ويتدبر الكون ويفهم أسراره، مثل هذا الحث على العلم وطلب العلم، إن طلب العلم ارتفع إلى مقام الفرائض، إنه يفتح الباب على مصراعيه أمام قوى الإنسان العقلية لتتفجر وتنطلق من مكامنها بغير رهبة، هل يعد هذا إقرارًا بكرامة الإنسان وبرهانًا على الوثوق به والأمل فيه؟ ليس فى «القرآن» لعنة تلاحقه منذ مولده.

رابعًا: إن العقيدة علاقة حميمة بين الخالق والمخلوق لا تحتاج لوسيط، والدين منهج للتفكير والحياة، فلا يكون مهنة أو صنعة، ولم يفرق الإسلام بين هموم الإنسان الروحانية والمعاشية فى طلب استفادة تصرفه فيها إلى تقوى الله، إنصاف البائع للمشترى والمشترى للبائع هو فى الإسلام من صميم العقيدة، وكذلك إحسان الرجل لزوجه، وإحسان الزوجة لرجلها، تحقق فى ظل هذه الفطرة توازن عادل بين مطالب الروح ومطالب الجسد، وأداء الفرائض خال من التعذيب، والمسلم يقيم صلاته حيثما كان فى أرض الله الواسعة، ينصب وجهه لله وحده.

خامسًا: فى عهد كانت تسوده الخرافات ويبلغ الاعتقاد بها حد اليقين جاء «القرآن» غير متضمن لخرافة واحدة، بل بالعكس، إنه ينضح بالأدلة على تفهم أسرار الكون فى حقيقتها الصادقة.

سادسًا: وفى عهد كان فيه الحياء قبحًا لم يتهذب، جاء القرآن غير متضمن لكلمة واحدة تخدش الحياء، حياء أكثر إنسان- فى أى زمان ومكان- رقة وإحساسًا، إن تعبيراته عن الجنس، عن علاقة الرجل بالمرأة، عن الشهوة مسربلة بحياء شديد.

سابعًا: فى الإسلام إقرار بالترابط الاجتماعى وتكفل الكل بالكل، فبيت المال هو وريث من لا وارث له، ومعيل من لا عائل له، ما على المسلم المحتاج إلا أن يطرق بابه ليكون من واجب بيت المال أن يمد له يد العون، لذلك كان من حق بيت المال أن يأخذ من أموال الأغنياء ليردها على الفقراء، إن الزكاة المفروضة على رأس المال ٢.٥ بالمائة مقصود بها إعانة المعدمين على العمل والإنتاج.

ثامنًا: وأخيرًا لأن نبى الإسلام مثل فذ فى بطولته وإنسانيته، فى بلاغته فى صدقه وصراحته، فقد تلا بلسانه آيات كثيرة من وحى ربه تكشف عن أقل قلقلة فى خاطره فى عروجه نحو الكمال، لا عجب فإن ربه قد أدبه فأحسن تأديبه.

ويختم يحيى حقى مقاله بقوله: هذا الصرح الشامخ هو الذى يجعل كل نقد يوجه للإسلام أو لرسوله يبدو بالضرورة عاجزًا عن الإحاطة والشمول، عن الفهم الصحيح، لا يصدر إلا عن تعنت أو عن لجاجة، أقرأه وأمر به وأنا أكرر قولى فى قلبى: هيهات أن تفسد سعادتى لأننى ولدت مسلمًا.

وقد تسألنى عن هذه الروح الصافية والمزاج الرائق الذى يكتب به يحيى حقى عن الإسلام؟

لن أرهق نفسى بالبحث عن إجابة، ولكننى سأتوقف معك عند مقال كتبه فى جريدة «التعاون» فى ١٩ مارس ١٩٦٧ وضمه إلى كتابه «من فيض الكريم».

كان حقى يتحدث عن عظمة الأعمال بالنيات، وهو المبدأ الإسلامى العظيم.

اسمعه وهو يقول: أكتب هذا لا بإملاء من عقلى، بل بوحى من قلبى، فى قلبى صورة منقوشة لا تمحى عالقة به منذ أيام الطفولة، حين تنبهت لأول مرة فى منزلنا إلى أمى وهى تقيم الصلاة، سحرنى قليلًا منظر لف الطرحة البيضاء حول رأسها، وحركة ركوعها وسجودها، وبالأخص إشارة سبابتها بالتشهد قبل أن تلقى السلام يمينًا ويسارًا.. على مَن؟

يصف حقى حالته، يقول: كان هذا السلام أول مدخل إلى عالم السحر، إلى عالم الغيب، إلى أقوام يسكنون معنا الأرض دون أن نراهم، هم أهل خير، أما أهل الشر فيسكنون تحت الأرض، ويخرجون بالليل ويتربصون لنا فى بير السلم أو داخل المرحاض، وأحببت بعد ذلك أن أقلدها فأركع وأسجد مثلها على سجادتها، بل لبست طرحتها.

ويتحدث يحيى حقى عن معنى آخر ساحر.

يقول: قمة السحر تمثلت لى حين أراها وأسمعها تجهر بقولها فى نغمة جادة «نويت أن أصلى»، ولربما كررت هذه العبارة مرة بعد مرة، حتى تطمئن أنها صورة صادقة لما فى قلبها، نطق بها اللسان طاهرًا لا تلطخه مشاغل أخرى، وكان لكلمة «نويت» هذه رنة رهيبة فى قلبى، وربما أحسست بشىء من الوجل لتوقعى أنها ستفرض علىّ أنا أيضًا التزامات قد لا أقوى عليها، فهل أصمد أم أتضعضع، هل أبدأ وأستمر حتى أنتهى أم أبدأ بصدق وأنتهى بكذب؟

التقى يحيى حقى الإسلام فى المنطقة الرائقة الصافية إذن، ولذلك كان طبيعيًا أن تكون لديه رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه الإسلام.

ومن خلال إحدى رسائل يحيى حقى إلى ابنته، التى وردت فى كتاب «رسائل يحيى حقى إلى ابنته» نكتشف بعدًا آخر لتدينه الحقيقى وليس الظاهرى الذى يتشدق به كثيرون، اسمعه ثم تأمل ما يقوله: ليه فيه فرق بين القلب واللسان، مع إنهم مربوطين ببعض، اللسان يقول الحمد لله، يارب أشكر نعمتك ملهاش حد، لكن القلب ساكت، مش راضى ينطق، زى ما يكون طرشان أو شيطان، منفوخ من شدة الكبرياء، مع أنها نفخة كدابة، حاول أن تشكر ربك بقلبك قبل لسانك.

واسمعه وهو يقول لها فى إحدى رسائله إليها: نصيحتى لك حين تقومين من النوم وأنت منزعجة أن تتعوذى «أعوذ بالله»، وأن تبسملى «باسم الله» وتقرئين سورة من القرآن «رب اشرح لى صدرى» وتتوكلين على الله، ففى يده وحده الرحمة والشفاء، ولن ينفعك مخلوق، هدئى من روعك وتعلمى الصبر والاتكال على الله يا نهى.

المفاجأة أنه صدرت طبعة جديدة من هذا الكتاب فى العام ٢٠٠٧ عن دار «نهضة مصر» قرر الناشر أن يصدرها بمقدمة يكتبها الدكتور على جمعة، الذى جاءت مقدمته بمثابة شهادة فى حق يحيى حقى.

يقول على جمعة: تتمثل ملامح التدين عند كاتبنا فى تصوفه وحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتصوف هو الوحيد الذى وجد فيه الأستاذ يحيى حقى معانى الصفاء والوصول والطمأنينة والحب والجمال، والتصوف الحق هو الذى دعاه إلى حب البساطة والصدق والإنسانية وجعله مرتبطًا بمسجد السلطان حسن بجماله ومهابته وروعة بنائه.

ويضيف جمعة: كان يحيى حقى يرى أن القوة الروحية هى أعظم معين، والناس متفاوتون فيها وتلك رحمة الله بخلقه، وكل ذلك غرس فى قلبه مبادئ تصلح أن تمثل النظام الذى جاء به الإسلام للإنسان.

ويختم على جمعة مقاله بدعاء دال وصادق ليحيى حقى، يقول: رحم الله يحيى حقى وجمعنا وإياه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنة ربنا، وما أحلى الجنة وما أحلى ما فيها.

ليست هذه هى المفاجأة الوحيدة التى تخص يحيى حقى وكتابه «من فيض الكريم»، بل كانت هناك مفاجأة أخرى.

كان حقى يدرك جيدًا أهمية هذا الكتاب، وأهمية الفكرة التى يحملها مقاله المؤسس لفكرة الإسلام، وربما كان هذا ما جعله حريصًا على أن يهديه إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى كان يمثل قمة الدعوة فى وقتها.

الواقعة وجدتها لدى كاتبنا الصحفى إبراهيم عبدالعزيز فى كتابه «فى رحاب الكعبة».

يقول عبدالعزيز: حمدت الله أن الأستاذ يحيى حقى قد اختار الشعراوى من بين من يهديهم أحد مؤلفاته، وكان يحملنى دائمًا إهداءاته من كتبه إلى من يريد إهداءهم، وكان كتابه الذى وقع اختياره ليهديه إلى الشيخ هو «من فيض الكريم»، وهو عبارة عن مقالات جمعت تحت هذا العنوان، ونظرًا لضعف بصر يحيى حقى كان يملينى إهداءاته، ثم يوقع عليها، وكان إهداؤه: إلى الشيخ الشعراوى: نفع الله به الأمة.

ذهب إبراهيم إلى بيت الشيخ الشعراوى فى رحاب الإمام الحسين، فاستوقفه الحارس، سأله عما يريده، فقال له: معى رسالة إلى الشيخ الشعراوى من الأستاذ يحيى حقى، فسأله عمن يكون الأستاذ حقى؟، فقال له إنه كاتب أديب يؤلف قصصًا.

الغريب أن إبراهيم عبدالعزيز عندما قابل الشعراوى فوجئ به يسأله كما سأله الحارس تمامًا.

يقول: سألنى الشيخ ممن تكون الرسالة؟

فأخبرته أنه كتاب هدية من الأستاذ يحيى حقى.

فسألنى: ومن يكون يحيى حقى؟

فقلت له: إنه أديب قصاص.

فسألنى: وما علاقتك به؟

فقلت: إنه أستاذ وصديق.

راح الشيخ- كما يقول إبراهيم- يكشف عن كتاب يحيى حقى الذى أهداه إليه، وما إن قرأ العنوان «من فيض الكريم» حتى قال: ما شاء الله، اللهم صل على النبى، وأخذ يتصفح عناوين الكتاب مثل: لماذا أنا سعيد لأنى ولدت مسلمًا؟، وفى مولد الرسول، وفى سماء المدينة، وبعد أن انتهى اقترحت عليه قائلًا: هل تود فضيلتكم الاتصال بالأستاذ يحيى حقى؟

طلب الشعراوى رقم تليفون يحيى حقى، فأملاه عليه إبراهيم، فسجله فى نوتة صغيرة يحتفظ بها فى جيبه، وعندما دق جرس التليفون على الجانب الآخر، وسأل: هل هذا منزل الأستاذ يحيى حقى؟ فلما أجابه، قال: أنا محمد الشعراوى، وصلتنى رسالتك الكريمة من رسولك الكريم وأسال الله كما سعدت بالإسلام أن يسعد بك.

فى اعتقادى أن الشيخ الشعراوى رغم فطنته البادية لم يفطن إلى إهداء يحيى حقى كتابه إليه، ولم ينتبه إلى نص الإهداء: إلى الشيخ الشعراوى.. نفع الله به الأمة.

فقد أراد الكاتب الكبير أن يضع أمام الشيخ الشعراوى فكرته ومنهجه ورؤيته فى الإسلام، حتى تكون دليلًا للدعاة الذين يقف الشعراوى على قمتهم، لكن يبدو أن شيئًا من هذا لم يحدث.

هذه فقط بعض ملامح مشروع يحيى حقى للإصلاح الدينى، فهو يتعامل مع الدين برحابته واتساعه، يراه أداة لإسعاد البشر، ويجب أن يتعامل معه البشر على هذه الأرضية الواسعة، قال ما لم يقله علماء كبار ومجتهدون كثر، وذلك لأنه دخل إلى الإسلام من بوابته الإنسانية، وهى البوابة الحقيقية والمقنعة والجذابة أيضًا.