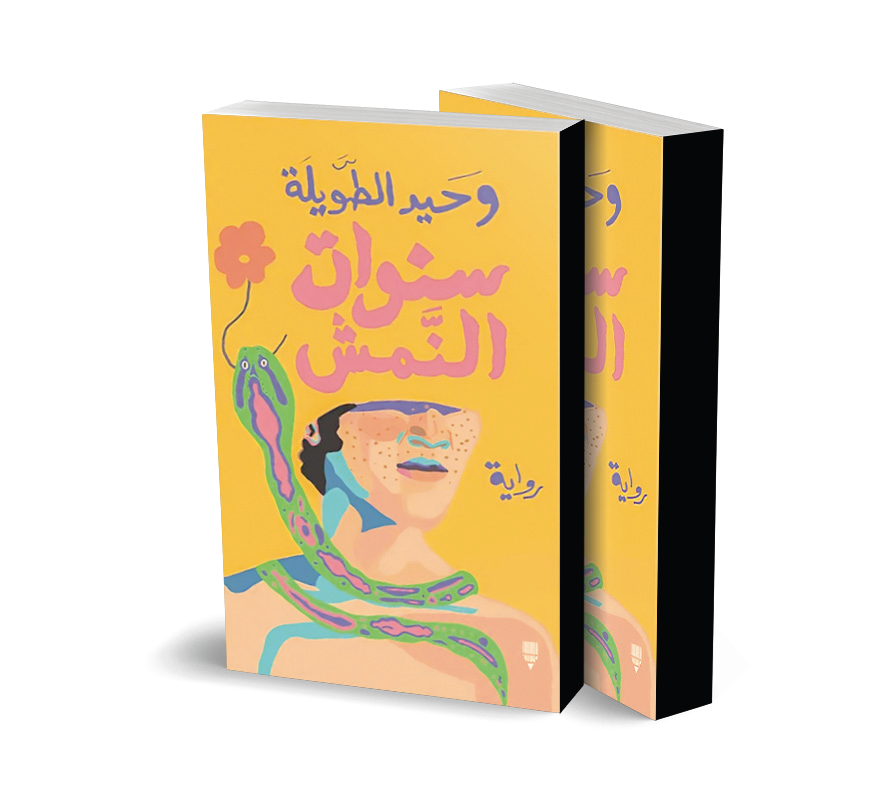

وحيد الطويلة.. استعادة البئر الأولى فى «سنوات النمش»

- يعرف الطويلة كيف يضع القارئ فى قلب الحكاية وكيف تتناسل الحكايات فى هذا الرحم

يعود الروائى وحيد الطويلة فى روايته «سنوات النمش» إلى بئره الأولى، وعالم القرية، حيث ملاعب الطفولة والصبا، محولًا فضاءها المعتم الجهم إلى ما يشبه السامر الشعبى، تتناثر حوله ومن كل الزوايا القصص والحكايات، بعقدها السميكة ومفارفاتها المطوية فى حنايا الزمن والحياة، فلا بطولة لشىء سوى الإحساس بالرعب والمطاردة والغدر والخيانة، فى واقع أدمن القتل، حتى أصبح الموت بمثابة الفريضة الحاضرة الغائبة.

تقبع القرية على حافة بحيرة، فى أقصى البرارى بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، حيث الأرض البوار المملحة الزلقة بالطين ودماء الضحايا، تنز بالرطوبة والروائح النتنة على مدار العام. ومع ذلك تتمتع بنهكة أسطورية، فالبعض يتصورها نهاية العالم، وأرض الميعاد والقيامة، لكنها على هامش الوعى الشعبى المستتر المقموع، تقبع كأرض حرام؛ سقطت سهوًا من جعبة الجغرافيا، وباسمها اخترعت لصوصها ومطاريدها، سادتها وعبيدها، حواديتها التى تتبدل بالليل والنهار، وتنقلب إلى أقصى النقيض كلما لزم الأمر. فلا قواعد مكتوبة ولا قوانين تدير دفة الحياة، أبعد من إرث التقاليد والأعراف الشفاهية المتداولة.

فى هذا المناخ ينمو طفل النمش، الذى ولد به، وأصبح علامة مميزة فى وجهه، ولعنة تطارده حتى فى الأحلام. فهو ممنوع من التعرض للشمس، ومن اللعب مع رفاقه الصغار خشية العدوى، وكما يقول: «محبوس فى النمش، محبوس فى أحلامى، لا ألعب مع الصغار، لست مريضًا بمرض يمنع الأحلام».

طفل النمش، الراوى الرئيسى فى الرواية، يكبر وينمو معها، لا يعدم حيلة لكسر هذا الحصار المفروض عليه، ليمارس طقوس طفولته، تارة مستغلًا غياب والده ليومين فى سفره الأسبوعى للقاهرة، وتارة أخرى ينتحل العمل ككواء لجلابيبه، ليستدر عطفه ويفك حصار النمش المضروب عليه. لكن النمش تتسع دائرته فى القصص، ويتحول تحت وطأة الخرافة إلى علامة على أفول الحب وندوب الروح فى مواجهة الموت، موت البطل والبطولة والضحية معًا. يطالعنا ذلك فى قصة عبدالقوى كبير اللصوص، البطل الذى دافع عن شرف العائلة وثأر لكرامتها، ونظرته الموتورة المرتبكة لزوجته فريال الجميلة المشاكسة أم ابنتيه، حتى أصبح يعاملها بقسوة، يربطها فى عمود السرير، وينهال عليها بالركل والضرب، وحين يتأمل عينيها يتعجب كيف لا تذرف دمعة واحدة، بل يلمح شرارة الاحتقار له تتسع وتكاد تخنقه، فيعاود الضرب من جديد. تثأر لنفسها بطلاقها منه، وتتزوج برجل آخر طيب يقدرها ويحبها، بينما يسقط البطل المغوار فى يد البوليس، إثر مداهمته لمدرسة تعلم اللصوصية بالقرية، والتى انتسب إليها مؤخرًا.. يسقط مهانًا وذليلًا فى حفرة لا يخرج منها أبدًا. على هذا النحو يلخص الراوى المشهد بين الزوجين: «كانت قادرة على التحول، وأن تضع الماضى خلفها، رغم أن محيطها فى اتجاه واحد، تزوجته بالسيف، ولم تكن القرعة فى صالحها، شعرت بالنمش يسرح فى علاقتها به، لكن لم تستطع أن تفعل شيئًا، ما يقوله أبوها قانون، قرآن منزل من السماء».

لا يبنى الطويلة الحكاية بمنطق ما، له مقدمات ونتائج محددة، إنما يترك لها مطلق الحرية فى أن تبنى منطقها الخاص، بقوة ما يفور داخلها، وما تراه وتحسه، وتشمه، لذلك لا يأتى فعل السرد والحكى كترجمان لها، إنما كبوصلة ومصفاة، تلملم شظاياها، وتصفيها من الزوائد والحشو، وتشير إليها بالاتجاه الأقرب إلى الصواب والحقيقة، وربما الوهم أحيانًا، والشجن أحيانًا أخرى، فغالبًا ما تقف على عتبته الحكاية، وكأنها مشهد مترع بالدراما، يلخص عبثية الحياة والوجود فى أقصى لحظاتها الإنسانية ألمًا، والتى تنخطف فيها من متاهة الحياة نفسها، لتشارف متاهة أخرى، ربما أكثر نقاء وأمانًا فى العالم الآخر.. يقول فى الفصل رقم «٢٥» على لسان الراوى: «يبكى أبى بحرقة.. لم أشاهده يبكى فى حياتى إلا سرّا فى جنازات الفقراء والمساكين على من كانوا نبلاء، وخطفهم الموت فى عزهم، على الكبار الذين يضبطون ميزان الدنيا، يرجحون كفة العدل والرحمة، ويمنعون الأذى فى منطقة فالتة».

على هذا المنوال، تتناسل الحكايات فى الرواية من رحم واحد، ويتوارثها الأجيال والأحفاد على يد الجد الأول والثانى والثالث، وأيضًا على يد الجدات المترعات بقصص التراث الشعبى وأبطاله الخارقين، الزير سالم، الجازية، وأبوزيد الهلالى، بينما تتسع رمزية النمش، فلم يعد مجرد بقع تعكر صفو الوجه الطفولى البرىء، بل أصبح يمتد إلى الجسد كله، إلى الحياة فى منعطفاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكأننا لم نعد إزاء قرية منسية هاربة من شقوق الزمن، إنما أصبحنا إزاء صورة مصغرة للوطن. برغم مفارقاتها الشاسعة الحارقة يستظل بها البطل الراوى فى آخر صفحة من الرواية، مستعيدًا حبه للغناء وطموحه القديم فى أن يصبح مطربًا، وحنينه الدائم إليه، بخاصة كلما شاهد بشرًا يغنون أو ينشدون، فيردد بينه وبين نفسه، أنه لم يكبر، ويستطيع أن يشبع رغبته ويغامر، ولِم لا، والحكاية فى جوهرها مغامرة بالفعل أو بالقوة.. تحت وطأة رذاذ هذا الحلم يروى الراوى قائلًا: «فى رحلة مع طفلتىّ إلى معبد «كوم أمبو» بصعيد مصر، حين خرجنا من المعبد لاح مقهى فاخر على مدى البصر، أنشئ حديثًا ليستريح فيه السواح، وعندما اقتربنا، لاحت فرقة صعيدية من خمسة أفراد باللباس التقليدى: جلابيب وعمامات وزمامير ونايات، يغنون أغانى أعرفها وأحفظها، حذرتنى ابنتى الكبيرة كعادتها من الغناء، لأننى قد أسبب لها الإحراج بين السواح، لكن القلوب تعرف مكانها وغيها رغم كل التحذيرات، تهفهف مع كل نغمة، والمغنون عائلة مهما تفرقوا يعرفون بعضهم بعضًا. بعد دقائق كنت أقودهم بين الممرات فى المقهى الفسيح جدًا، أغنى أفضل منهم، بالروح التى لم تزل عاشقة هاوية، زال خجل ابنتى بعد ما استمعت استحسان المستمعين خاصة المستمعات، زالت من روحى آخر بقعة نمش، كنت كالبجعة إياها التى تعرف أنها تغرد تغريدتها الأخيرة، مال رئيس الفرقة على أذنى بين الفقرات: أنت بتشتغل إيه؟».

ضمنيًا، يحيل الطويلة، وفى شكل من التناص الشفيف المضمر، إلى باليه بحيرة البجع للموسيقى الروسى الشهير تشايكوفسكى، فالرغبة فى الغناء وتحققها تطوى معها صفحة النمش المؤرق الذى ظل يناور أغلب قصص الرواية وأبطالها، تمامًا مثلما أنقذت البجعة الأمير سيجفرايد من الحمقى والسكارى فى أمسية الاحتفال بعيد ميلاده.

يعرف الطويلة كيف يضع القارئ فى قلب الحكاية، وكيف تتناسل الحكايات فى هذا الرحم، وتلد نفسها بتلقائية ودفء وغرابة مغوية، بلا فواصل أو عقد زمنية سميكة، ثم كيف حين تنتهى فوق حافة هذه الصفحة تكمل نقصها فى صفحة أخرى، بل تفتح لعالمها بكل هشاشته وقوته نوافذ إدراك جديدة، فلا نقص إذن ولا اكتمال، هناك حالة سائلة من الصيرورة، مفتوحة على الماضى والحاضر، بعين يقظة وكفؤة، ورغبة عارمة فى البوح، وكشف المهمش الشائك المسكوت عنه، فى طوايا الحكاية والواقع معًا.

هكذا يتسع سامر وحيد الطويلة، ويتنوع بتلقائية شديدة فى «سنوات النمش»، سامر لا يحتاج لشاعر وربابة، بقدر ما يمنحنا الفرصة للتسرُّية عن أنفسنا بمحبة خالصة، كم نفتقدها ونحنَّ إليها، كأنها الأمل يغرس ضوءه فى كف الشوك.