ضد سمـاسرة السماء.. خالد منتصر: التنوير قادم رغم الفاتورة الغالية وأواجه الوقاحة بالابتسامة

- الثابت الوحيد فى هذا الكون هو التغير والنص المقدس يقاس بغطائه الزمانى والمكانى

- لا إصلاح سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا دون أساس علمانى

- القرآن الكريم امتلأ بألفاظ «التجارة» لأنه نزل فى مجتمع تجارى

- خلقنا خصومة مع العلم بإصرارنا على تحنيط الدين فى النصوص القديمة

- قتل السؤال فى الطفل خلق أجيالًا تعتبر أمير الجماعة إلهًا لا يخطئ

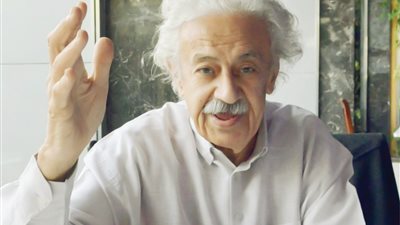

يثير الجدل دائمًا بآرائه الخارجة عن السياق، وبشجاعته وإصراره على الدفاع عن أفكاره ومعتقداته رغم الهجوم العنيف الذى يتعرض له بسببها، ورغم تخصصه المهنى فى مجال الطب لكنه سخّر طاقته فى البحث والمعرفة فى مجالات بعيدة كل البعد عن وظيفته مثل التراث الدينى وغيره.

إنه الطبيب والتنويرى الدكتور خالد منتصر، الذى أصدر مؤخرًا كتاب «سماسرة السماء» عن دار ريشة للنشر، والذى يناقش فيه ظاهرة الألتراس الدينى على نحو جمع بين المنهجين الفانتازى والعقلانى.

وفند «منتصر» فى كتابه الكثير من الأفكار والفتاوى الغريبة التى طرحها عدد من المشايخ والدعاة خلال السنوات الماضية، محللًا ظاهرة التأييد المطلق من قبل شرائح من الجمهور تلك الآراء الشاذة، والتى أرجعها إلى ضعف المستوى التعليمى والثقافى لدى الأجيال المختلفة.

عن كتابه الجديد وما به من أفكار ورؤى، أجرت «حرف» مع خالد منتصر الحوار التالى.

■ فى عام ٢٠٠٧ فند الدكتور رفعت السعيد فى كتابه «أوهام الخلافة.. وفتاوى بير السلم» ظاهرة النقل الأعمى من كتب التراث ودعا لإعمال العقل وليس النقل وتفسير النص وفق أسباب النزول وتخليص الدين من محاولات استخدامه شعارًا أو أداة فى الصراع السياسى، وهو ما تنادى به فى كتابك الصادر حديثًا بعنوان «سماسرة السماء».. فى رأيك لماذا لم يتحقق ذلك حتى اليوم؟

- أتفق مع الدكتور رفعت السعيد؛ ولكن دعنى أوضح أن ما دعا إليه الراحل لم يكن من أطروحاته الخاصة بل كان ضمن منظومة ظهرت فى أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضى والتى قدمت هذا الطرح، ومن قبل ذلك طرح المستشار سعيد العشماوى فى مقالاته بمجلة روز اليوسف فكرة دراسة «أسباب النزول»؛ وفرّق بينها ومناسبات النزول.

وكان المعنى الذى يقصده رفعت السعيد أو سعيد العشماوى، أو حتى محمد نور فرحات أو غيرهم هو توضيح فكرة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؛ وغيرها من العلوم التى قامت على قاعدة أساسية مهمة، هى أن الثابت الوحيد فى هذا الكون هو التغير، ولا بد من أن نحترم هذا التغير، وهذا القانون يقول لنا إنه حتى النص المقدس يقاس بغطائه الزمانى والمكانى.

ولا بد أن نتساءل لماذا امتلأ القرآن الكريم بألفاظ «التجارة»؛ لأن المجتمع الذى نزل فيه كان مجتمعًا تجاريًا، ولماذا قيل تركبون البغال والحمير وليس الصواريخ والطائرات والقطارات، لأن هذا هو الإطار الزمنى والمكانى الذى يتحركون فيه، لماذا الخيام والآرائك والعنب هى الموعودة لنا فى الجنة، لأن هذا هو أقصى أمانى الرجل البدوى القابع فى الصحراء؟؛ كل هذه الأشياء إن لم نحترمها ونحترم التغير سنضع الدين نفسه فى مأزق لأننا سنحطمه، ونجعل الشباب ممن يتعامل مع الكمبيوتر والإنترنت والعلاج الجينى والهندسة الوراثية إلى آخره يعانى، فنحن الذين خلقنا خصومة بين العلم والدين من خلال إصرارنا على تحنيط الدين فى النصوص القديمة فقط.

■ أشرت فى كتابك الجديد إلى ظاهرة «الحمل المستكن» التى تتحدث عن بعض مدعى المدنية الذين يكذبون علمهم حتى لا يحرجوا فقهاءهم.. اشرح لنا تلك الفكرة؟

- هذه الظاهرة لها حكاية طريفة ولكنها تنتمى إلى الكوميديا السوداء؛ لأننى أول من علقت عليها فى جريدة المصرى اليوم.

وخلفية الأمر أننى دُعيت لندوة فى كلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، وأشرت خلالها إلى القضية التى أجمع عليها الفقهاء الأربعة، وهى أن مدة الحمل بالنسبة للأنثى من الممكن أن تمتد إلى سنتين وإلى أربع وإلى خمس سنوات؛ وليست تسعة أشهر؛ وعندما قلت ذلك كان فى ذهنى أنه لن يعترض أحد على انتقادى لهذا الأمر، خاصة وأنا موجود فى قلعة علمية اسمها كلية الطب.

لكن المفاجأة أننى وجدت طبيب «نساء وولادة» قد وقف منفعلًا صارخًا، ويتهمنى بالكفر لأننى قلت هذا الكلام مستنكرًا أننى أخالف رأى الفقهاء فى أن الحمل قد يصل لأربع سنوات؛ فأخذتنى الصدمة وفكرت كيف لطبيب درس فى كلية الطب ثم أخذ الماجستير ثم أخذ الدكتوراه ثم أصبح أستاذًا فى الكلية وهو قادم من كلية طب حكومية عريقة ويدرس فيها، ويقول هذا الكلام الذى ينتمى إلى العبث العلمى!

وقتها لمعت أمامى فكرة أنه من الممكن أن يتخلى العالم أو الطبيب عن علمه مقابل تقديسه وانسحاقه أمام كلام التراث؛ وفكرت أنه إلى هذه الدرجة من الممكن أن يلغى عقله، وأن يرمى المراجع كلها.

هنا قلت إنه من المهم ألا ننخدع بكلمة أو بحرف «دال» قبل أى اسم، حتى لو كان صاحبه أستاذًا أكاديميًا فى أعرق جامعات العالم؛ لأنه من الممكن أن يزيف وعيه وتغسل دماغه.

■ إذن كيف ترى البناء المعرفى لهؤلاء الأساتذة؟

- أرى أن الطالب منذ كان طفلًا وهو يُقتل فيه السؤال؛ وتُكبت فيه علامات الاستفهام؛ فالتعليم يقول عن الطفل المتسائل إنه مشاغب ويخرج عن منهج الوزارة؛ وإن من يخرج عن منهج الوزارة مارق أو بلغة الدين «مرتد».

وضعف التعليم يقتل التفكير النقدى، واكتملت هذه المنظومة بإلغاء تدريس الفلسفة؛ إذًا قتلنا السؤال إلى الأبد فمن العادى جدًا أن من يعتبر المُدرس إلهًا لا يخطئ، أو منهج الوزارة لا يخطئ سيعتبر أمير الجماعة إلهًا لا يخطئ ويُجند بسهولة.

إذن نحن نقدم فى تعليمنا وجبة سهلة شهية للجماعات الدينية، ومن السهل جدًا أن تجد أستاذًا يقول إنه عالج الصداع النصفى بالاعتكاف، ومن السهل جدًا أن تجد طبيب قلب يقول إن المشى إلى المساجد- وليس الكنائس- يخفض الكوليسترول، ومن السهل جدًا أن تجد صيدليًا يقول إن الكركومين يعالج جميع الأمراض.

إذن ستجد آلافًا ممن يحملون شهادة الطب أو الصيادلة أو من يحملون شهادة علمية أو من الجيولوجيين، يقولون إن البراكين والزلازل عقاب ربانى، أو إن «تسونامى» عاقب من يرتدون المايوهات فى إندونيسيا أو آسيا؛ وهذه الثقافة التى تربى على الطاعة والوصاية والانسحاق هى التى خلقت أزمة تلك النماذج.

■ بعد إعلان الدولة المصرية القضاء على الإرهاب عام ٢٠٢٣ بعد عشر سنوات من محاربته.. ما زلت تطرح فى مؤلفاتك فكرة أن خطورة المعركة مع الإخوان والتيار المتأسلم لم تكن دينية ولكن تكمن فى المناورات السياسية.. لماذا؟

- من الممكن أن نقول إننا انتصرنا جزئيًا على الإرهابيين لكن ما زالت المعركة قائمة ضد الإرهاب نفسه، خاصة وأن الإرهاب فكرة قبل أن يكون لغمًا أو «ديناميت» أو حزامًا ناسفًا أو «كلاشينكوف»، وأنه لا بد أن يعالج بالفكر، لأن «مشتل الإرهاب» لم يغلق بعد، فما زال موجودًا فى منابر ومؤسسات ومدارس وجامعات، وما زال يعمل بكل نشاط.

ما زال هناك مواطنون يقولون إن نظرية التطور كفر، وما زال هناك من يقول إن المرأة لا بد أن تضرب للتأديب، وهذا إرهاب، وما زال هناك من يقول إن من ينتقد التاريخ الإسلامى أو يناقش كتب الحديث فهو كافر، هذا أيضًا إرهاب فكرى، وما زال هناك من يقول إن ظهور شعر المرأة يرسلها فى جهنم، فالمعركة ضد الإرهاب ماراثون مستمر، ولا بد لكل تنويرى أن يعرف أن المعركة طويلة وفاتورتها غالية وتكاليف ضرائبها مرتفعة جدًا.

■ فى رأيك مَن أبرز من لعبوا أدوار «سماسرة السماء» من الشخصيات العامة سواء دعاة أو فنانين أو رجال دين أو علماء وأكاديميين؟

- سماسرة السماء فكرة من أخطر ما يمكن لأنها تُصادر العقل تمامًا وتقول لك أجّل إعمال عقلك، وأجل صناعة جنتك على الأرض لأن ما ينتظرك هو أفضل وأشهى، وهذا مجرد انسحاق أمام كلمات تراثية، وكسل عن إتقان أى شىء.. ومسألة الشخصنة فى سماسرة السماء ليست هى المهمة لأنه من الممكن أن يكون هناك سمسار للسماء بدون عمامة؛ لأن من يرتدى العمامة ويبيع لك الجنة واضح وصريح، لكن من يتسلل من خلال بالطو الطبيب أو خوذة المهندس أو روب المحامى أخطر من رجال الدين، لأنهم يبيعون لك البضاعة المخدرة فى ورقة ملونة، فيستطيع أحدهم أن يخدعك ويزيف وعيك بمصطلحات طبية أو بإعجازات علمية أو بكلمات أكاديمية.

■ يأخذ البعض على من يخوضون معركة تحرير العقل المصرى، الانطلاق من مشكلات التراث دون التطرق للأبعاد السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية أو حتى الثقافية التى وضعت هذا العقل فى غياهب الجُب.. ما رأيك؟

- هذا الاتهام جاهز وهو حقيقى لكنه يراد به باطل؛ لأن معركتنا فى العلمانية هى معركة مصيرية، ولم يتحقق أى تقدم سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى بدون مجتمع علمانى، وسأعطى مثالين؛ الأول هى شركات توظيف الأموال التى دمرت الاقتصاد والتى ما زالت حتى الآن لكن تغير اسمها إلى «المستريح»، أصلها تجارة دينية ونتيجة ترسيخ خرافة «البركة»، فمثلًا تجد من يقول لك إنه يتاجر مع الله.

وبالنظر إلى «مستريح أسوان» الذى كان مدخله فى حديثه للناس أنه رأى السيدة زينب فى المنام، وجمع ٣٠٠ مليون جنيه فى أسبوع لا يستطيع جمعها فرد لبناء مؤسسة، لكن الفلاح الأسوانى البسيط دفعها للمستريح نتيجة أن العقل كان مغيبًا دينيًا.

والمثال الثانى هو الانتخابات التى أفرزت الإخوان المسلمين، فلم تكن انتخابات مزيفة بل كانت نزيهة، وكذلك برلمان الإخوان المسلمين الذى كانت أغلبيته الساحقة من الإخوان قد انتُخب بواسطة مصريين، لكن لماذا كان المصرى الذى ذهب إلى صندوق الانتخاب يعطى صوته للإخوانى؟، لأنه قال له إن الإسلام هو الحل؛ وهذه الظاهرة السياسية إذا لم نستطع عزلها عن السياق الدينى، فلا إصلاح سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا إلا وسيقوم على أساس علمانى أصيل.

■ ذكرت فى كتابك أن تجار الدين يخاصمون الجمال ويتآلفون مع القبح.. اذكر لنا بعض الوقائع التى تدلل على ما ذهبت إليه؟

- لدى عدد من الوقائع؛ الواقعة الأولى مثلًا هى واقعة «فستان حبيبة» والهجوم الذى حدث لطالبة صغيرة فى جامعة طنطا لأنها ارتدت فستانًا ورثته عن الأم والجدة فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى وحالة التنمر التى وجهت لها، أما الواقعة الثانية المتعلقة بمقتل الفتاة نيرة أشرف، فالذى أصابنى بالرعب أكثر هو وقوف شباب كثر إلى جانب القاتل محمد على نتيجة أنهم يتصورون أنها تستحق القتل لأنها غير محجبة.

أما الواقعة الثالثة وهى محاولة أم دهس ابنتها بسيارتها لأنها خلعت الحجاب، وهذه الأم تعمل ممرضة، فهى تخلت عن إنسانيتها مقابل فكرة دينية تلبست عقلها وروحها.

أما الواقعة الرابعة والتى لم أذكرها فى الكتاب لأنها واقعة حديثة، هى واقعة إقدام أب على حلق شعر ابنته الطالبة بكلية الآداب وكيها بالنار لأنها خلعت الحجاب؛ هذه الوقائع منها ما يفسر أن مصريين كثيرين أصبحوا أعداء للجمال.

■ فى النصف الأول من القرن العشرين أدى عدد من المشايخ ورجال الدين والمفكرين دورًا كبيرًا فى عملية التنوير ومجابهة التطرف بكل أشكاله ثم حدثت قطيعة مع هذا التيار المستنير.. لماذا توقف ذلك الحراك؟

- هذه القطيعة مع التنوير أو ما نسميه بـ«كراهية أو فوبيا التنوير» بدأت مع هزيمة ١٩٦٧ وتصاعدت مع الهجرة لدول الخليج التى كان يسيطر عليها الفكر الوهابى آنذاك، هنا بدأت الكراهية وأصبح كل من ينشر فكرًا تنويريًا أو يتحدث بطريقة تنويرية أو يقول عن نفسه إنه علمانى يتهم بالكفر، لأن الناس فسروا الهزيمة على أنها عقاب ربانى لهذا المجتمع الذى كان علمانيًا.

■ ما تصوراتك حيال مستقبل التيار العلمانى فى مصر والوطن العربى؟

- بسبب هذا التحول التكنولوجى نعرف أن المعركة صعبة جدًا بل أصعب من المعارك التى خاضها ديكارت وفولتير؛ ولكنها ليست مستحيلة، وأقول برغم ذلك إننى متفائل أن التنوير قادم قادم، ولكن الفاتورة أصبحت أغلى، والاغتيال المعنوى أصبح متاحًا أكثر، وللأسف التيار الظلامى يستخدم التكنولوجيا أفضل من التيار التنويرى وهذا يجب أن يشار إليه، ونحن معذورون، لأن التيار الظلامى يملك ثروات ومليارات ومهاجرين للخارج وأغنياء ولكن رهانى على التاريخ.. فالتاريخ يقول إنه بعد 300 سنة اعتذرت الكنيسة لـ«جاليليو».

ولا بد للتيار العلمانى والتنويرى أن يستفيد من الآليات الحديثة ولا يتعالى على «السوشيال ميديا» ولا يخاف من الشتائم ومن الهجوم، أنا شخصيًا عودت نفسى وعقلى على مواجهة هذه الشتائم والوقاحات بابتسامة.