بيت من زخرف.. ألف عام من حضور «ابن رشد»

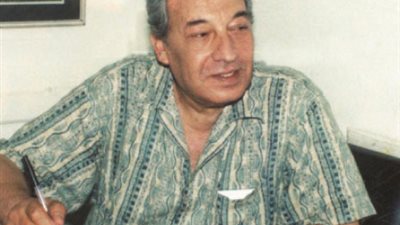

- إبراهيم فرغلى نجح طوال الوقت فى رسم ملامح الشخصيات بنعومة فائقة تجعلك تراها حية أمامك

- الرواية تؤكد من جديد أن الأزمة أبدًا ليست فى الكتابة أو النصوص وإنما فى عدم الاهتمام برصد جاد أو قراءة واعية

«السيرة والمذكرات» منطقتى المفضلة فى القراءة من صغرى، فيها وجدت سحر الحياة وسرها، جنونها وحكمتها، فرحها وغضبها، وأيضًا رضا الإنسان وتمرده، تجبره واستسلامه، توهجه وانطفاءه، وفى مساحات متباينة بين الواقع والخيال، الصدق والكذب، الزهو والتواضع، الحب والكره، الحلو والمر، قضيت الأيام والليالى وخاصة فى سنوات التكوين، فلم أجد سيرة ومذكرات المشاهير فى مختلف المجالات إلا قصص نجاح مُلهمة، بخلاف أنها جاءت دائمًا مدخلًا لقراءة دفتر أحوال البلد فى حياة صاحب السيرة أو المذكرات، كل هذا مَثل الدافع الأكبر نحو التخصص بالأساس فى هذا المجال وقتما أصبحت ناشرًا، وهنا فى «حرف» نفتح ملفًا نستعرض فيه بعضًا مما قرأت فى «السيرة والمذكرات».

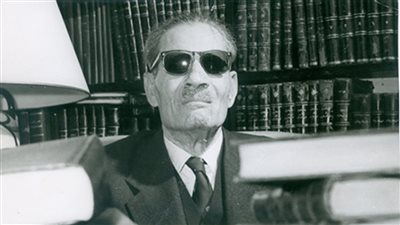

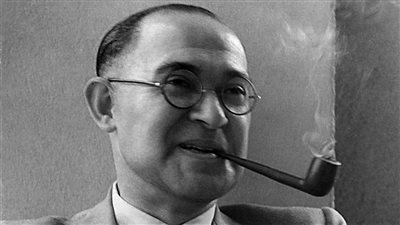

كان «المصير» فيلم يوسف شاهين الشهير المعروض بدور السينما سنة ١٩٩٧ هو أول اتصالى بسيرة «ابن رشد» المُلهمة، كنت وقتها فى منتصف العشرينيات، ورغم سطحية تناول الفيلم لشخصية العلامة المجدد، والتى أداها نور الشريف فى براعة فاقت جودة العمل، إلا أنه كان مدخلى لعالم إمام المجددين، حتى إنه صار فى مخيلتى يشغل مكانة لا يغادرها، فقط تنشط كلما عرضت سيرته أو سيرة منجزه الفكرى، فلا أملك إلا البحث مجددًا فى هذه السيرة أو تلك، ولم تكن رائعة الروائى إبراهيم فرغلى «بيت من زخرف.. عشيقة ابن رشد» الصادرة هذا العام عن «دار الشروق» إلا إبحارًا جديدًا فى عالم رجل أثره فى الارتقاء بالعقل والروح حاضر ومؤثر لما يقارب الألف عام الآن.

إلى روح «نصر»

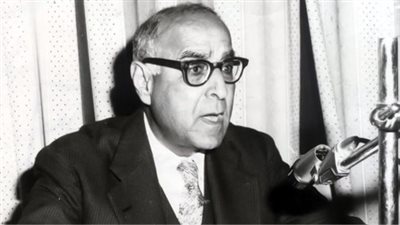

لم يكتفِ إبراهيم فرغلى بشد انتباهى برواية سيرية عن «ابن رشد»، فهى اتصالى الأول بإبداعه الأدبى، بل خطفنى من أول وهلة بإهداء روايته.. «إلى روح نصر حامد أبوزيد».. يا الله.. «نصر» هو الآخر له فى وجدانى حضوره المؤثر من وقت أن اتصلت بفكره بعدما عايشت مأساة تكفيره وتفريقه عن زوجته بحكم محكمة فى التسعينيات قبل قليل من ظهور فيلم «المصير» إلى النور، فإذا بى أجد نصر حامد أبوزيد شاخصًا هو الآخر بمأساته بجوار مأساة بطل رواية إبراهيم فرغلى المُلهم «ابن رشد» أو القاضى محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى المُكنى بـ«أبوالوليد» أو «أڤيروس» كما أُطلِق عليه فى أوروبا، فهو من مواليد قُرطبة بـ«إسبانيا» ومنحه الأوروبيون حق قدره، بينما أهان العرب المسلمون شخصه قبل فكره وسيرته من بعد قبل أثره، فأصبحنا وصرنا على ما نحن عليه فى حين ذهبت أوروبا بعيدًا ولا تزال، واللعنة أولًا وأخيرًا وفى كل زمانٍ ومكان على إهانة الدين ورقة على طاولة السياسة أو سلاحًا فى يدها.

«كتاب العهد»

«كنت مأخوذًا بما تفعله، ولا أفهم إلام ترمى، حدقتُ فى عينيها إذ تتسعان تدريجيًا فتستحيلان إلى دائرتين من الشبق والغموض. استمرت تقترب حتى أصبحت فى مواجهتى لا يفصل بيننا سوى تردد أنفاسنا. أطبقَتْ شفتاها الرطبتان على شفتَى، وفاض فمى بمذاق الدم. أبديتُ ذهولى، ولكنى لم أُبدِ اعتراضًا أو تمنعًا، بل على العكس، سَرَت فى أوصالى نشوة. أما هى فقد زامت، ثم شهقتْ كأننى اقتبست من روحها قبسًا. شعرت عندئذ أن طيفًا خفيًا يسكننا، قد انتفض ليرتحل متنقلًا بين روحينا».

هكذا بكل إحساس وشاعرية ونعومة، يحوز إبراهيم فرغلى روح القارئ فى تمهيده «كتاب العهد» أو بمعنى آخر المشهد الافتتاحى لروايته فى الزمن المعاصر بين الكاتبة والباحثة الإسبانية الشابة ماريا إيلينا والأكاديمى المصرى المهاجر الأكبر سنًا والأكثر نضجًا بحكم فارق العمر وخبراته وأزماته أو تحدياته الإنسانية والعلمية والمهنية سعد الدين إسكندر، والذى تكتشف مع خواتيم الرواية أنه الحاضر عن نصر حامد أبوزيد، فأنت طوال الرواية فى المساحة ما بين الواقع والخيال، سواء فى استحضار سيرة «ابن رشد» أو «نصر»، فالمأساة واحدة وإن تلت إحداهما الأخرى بعدة قرون، وكلاهما دليل وحجة على تعاظم أزمة أمة وعمق مأساتها مع زمن يساير العالم معطياته بما يدفعه دفعًا إلى الأمام، بينما تحدت مجتمعاتنا العربية الإسلامية هذه المعطيات سنوات وراء سنوات وأجيالًا وراء أجيال فلم تتقدم إلا سبقًا فى التخلف عن ركب الحضارة والتقدم على كل المستويات وأهمها تلك الفكرية والوجدانية.

التهافت

ليس سهلًا بأى حال من الأحوال تناول سيرة فيلسوف وفقيه بوزن «ابن رشد» فى سياق روائى، والحقيقة أن النجاح فى هذا يُعَدُ إنجازًا وقتما تشتد الحاجة لاستحضار هذه السيرة، وما أحوجنا لاستحضار سيرة «ابن رشد» ونصر حامد أبوزيد وأمثالهما فى زمن فكرى سلفى غابر بكل معنى الكلمة، والأصل شاخص فى إشكالية الخلاف الفكرى التاريخى بين حجة الإسلام الإمام أبوحامد الغزالى، والفيلسوف الفقيه المجدد «ابن رشد» والموثق فى كتاب «الغزالى» الشهير «تهافت الفلاسفة»، والذى لم تكن رسالته الصريحة إلا تكفير الفلاسفة القدماء فيما يتعلق بالإلهيات، وقتها ارتكب «الغزالى» جريمة الصمت حين سُئِل عن وجوب قتلهم، فلم يرد لا بنهى ولا بأمر، وفى مواجهته أتت شجاعة الموقف من «ابن رشد» فى أشهر مؤلفاته «تهافت التهافت»، ليرد بحدة على اجتراء «الغزالى» على إعمال الفكر العقلانى الفلسفى، وهو الخلاف الذى لم يزده «ابن تيمية» بعدهما إلا اشتعالًا، حين سار على نهج «الغزالى»، بل وأضاف عليه التصريح بوجوب قتل الفلاسفة الداعين لإعمال العقل حال تكفيرهم، وهو أس البلاء، والمنهج الأصيل، لمأساة نعيشها الآن لأكثر من ثمانية قرون، تبنى خلالها التابعون الفكرة جيلًا وراء جيل، وبما سمح باختلاط الدينى والسياسى، فمهد بالتزامن لساسة العالم وسادتها عصرًا وراء عصر، ليقوموا بتحويلها إلى منظومة أيديولوجية متكاملة، لا تعمل إلا لتحقيق مصالحهم، فحلقت بلادهم بعيدًا فى سماء التحضر والرقى الإنسانى وجودة الحياة، بينما صار حالنا نحن على ما هو عليه اليوم من جمود وتخلف وانحدار، فعلناها بأنفسنا قبل أن يتآمر علينا الآخرون.

براعة إبراهيم فرغلى

على امتداد رواية عدد صفحاتها يفوق الـ٤٠٠ تدور حول حدوتة واحدة تقاطعت أحداثها وشخصياتها فيما بين زمنين مختلفين تفصل بينهما عدة قرون، لم يفقد الروائى إبراهيم فرغلى براعته لا فى سرعة الإيقاع ولا فى سلاسة اللغة دون إخلال ولا فى ربط الأحداث والشخصيات ولا فى دقة معلومات الزمان والمكان على اختلاف العصرين، كما نجح طوال الوقت فى رسم ملامح الشخصيات بنعومة فائقة تجعلك تراها حية أمامك، بل وتتعاطف معها إنسانيًا على اختلاف تركيباتها ودوافعها ومواقفها إلى حدٍ كبير، ورغم أن الواقع يفرض نفسه باعتبار خلفيتى الرواية التاريخية سواء فى عصر «ابن رشد» أو فى عصر نصر حامد أبوزيد، إلا أن الخيال لم يفقد توهج حضوره هو الآخر، فأنت تقرأ واقعًا يدفع خيالك إلى استكمال رحلتك معه بعدما قرأت من مشاهد من لحمٍ ودم، وشخصية «مانويلا» حلقة الوصل بين الزمنين واحدة من أكثر شخصيات الرواية جذبًا للانتباه، فإن ذابت «لبنى» فى عشق «ابن رشد» بعدما تتلمذت على يديه وإلى حد أن جازفت تلحق به فى منفاه، كما ذابت «ماريا إيلينا» فى عشق «إسكندر» وإلى حد تفكيرها بجدية فى المجازفة باللحاق به إلى القاهرة حتى لا يخوض معركته هو الآخر وحيدًا، يظل شغف «مانويلا» بسيرة «ابن رشد» إلى حد الوصية لمساعدتها «ماريا إيلينا» بضرورة توثيق سيرته سرًا لا يبرره إلا أن حرية الفكر والوجدان حاضرة بقوة الفطرة الإنسانية فى النفوس البريئة الخالصة فى كل عصر، كما أن أثر المجاهدين فى سبيل تحقيق هذه الحرية واقعًا فى الحياة يستمر هو الآخر حاضرًا بنفس القوة على امتداد الأزمنة.

عشيقة ابن رشد

ذكاء حاد من الروائى إبراهيم فرغلى فى اختيار العنوان الفرعى لروايته «بيت من زخرف» تلحظه بلا شك وأنت تقرأ الرواية تباعًا، فحضورها فى الرواية من حيث المساحة ليس بوزن تصديرها فى عنوانها الفرعى، ولكن رمزية هذا الحضور هى الأقوى فى الرواية طوال الوقت، أو هكذا رأيته فى تقديرى، فهى المعادل دائمًا من خلال مرادفات الاسم «لبنى» لما يتطلع إليه ويجتهد فيه «ابن رشد» من قيم الحياة وجمالياتها وتجريد العقل والروح من قيودٍ ما أنزل الله بها من سلطان ومنحها البشر أصحاب النفوس الخربة كل سطوةٍ وسلطان.

«لاح لنا شبح الإمام، وهو يقترب من الدار، ولمحنا رجلين ملثمين يمشيان خلفه كما لو أنهما يتبعانه أو يحرسانه، لكنهما بمجرد اقترابه من الباب قفلا عائدين. امتزجت مشاعر عجيبة فى قلبى: أخوفٌ أم فرح، أمفاجأة بما طال وجه الشيخ الوقور من أثر السنين فجأة، أم رهبة اللقاء بالإمام؟. لم يتعرف إلينا بسبب العتمة، وضعف بصره. وحينما أصبح فى مقابل الدار بجوار المصابيح المعلقة على واجهتها جعل يتأملنا، فاقتربنا منه فى حذر، وخشيت ألا يتذكرنا.

لكنه فاجأنا، إذ تهلل وجهه وهو ينادينى بالاسم الذى كان ينادينى به مازحًا: (الحاجة لبنى). أطلق على ذلك اللقب، إثر نقاش أثارته سيرة فتاوى الفقهاء، وحين عرجنا على موضوع الحج، استنكرتُ فتوى جده ابن رشد الكبير التى منع بها أداء فريضة الحج بسبب خطر طريق الحج فى زمن ملوك الطوائف، ولاستمرار القضاة فى الأخذ بالفتوى. وحين أنصت لما قلته آنذاك سدد لى نظرة جامدة حتى ارتعدت أوصالى، لكنه سرعان ما ضحك ضحكته العالية، ثم أشاد بشجاعتى لنقدى جده أمامه، إلا أنه راح يتهكم علىّ بهذا الاسم منذ ذلك اليوم».

هكذا كتب إبراهيم فرغلى مشهد لقاء «لبنى القرطبية» بالإمام المجدد ابن رشد بمنفاه «أليسونة» بعد أزمته مع الخليفة المنصور، وبصحبتها «راحيل» يهودية الديانة رفيقتها فى طلب العلم على يد «ابن رشد» فى «قرطبة» قبل نفيه، وذهبت مع أهلها إلى «أليسونة» بعدما غادرت «قرطبة» مضطرة بعد واقعة تكفير «ابن رشد»، والتى وصلت حد نفيه وحرق مؤلفاته، وكان «ابن رشد» قد توقع لـ«راحيل» أن تصبح طبيبة قصر السلطان، بينما اجتهدت هى فى دراسة الطب وتمنت قناعة العامة بتلقى العلاج على يد طبيبة أنثى، لا تندهش، اقرأ فقط رواية إبراهيم فرغلى وتوقف عند أن هذا كله بتنوعه وانفتاح أفكاره حدث بالفعل منذ عشرة قرون!.

زياد الإرهابى

لم يَفُت إبراهيم فرغلى فى إسقاطه على الواقع طرح أزمة الاغتراب واختلاف الثقافات بكل تناقضاتها، سواء فيما يتعلق بانفتاح المغتربين على ثقافة الغرب، أو أيضًا بقوة أفكار الانغلاق والتطرف والإرهاب الفاعلة إلى حد استقطاب شباب غربى المولد والعلم والثقافة، وكيف أن أسر الشباب المستقطبين فى الغرب تعانى قسوة الأزمة مثلها كأى أسر عربية مسلمة ضل شبابها هو الآخر الطريق، وكيف أن «مانويلا» الشغوفة بفلسفة «ابن رشد» أوصت مساعدتها «ماريا إيلينا» بضرورة تسليم وصيتها الشاخصة فى أفكار «ابن رشد» لـ«زياد» حتى يتحرر من أزمة هويته، وهو فى الرواية رمز لجيله وأزمته فى العصر الراهن، وتحدى «ماريا إيلينا» لنفسها واجتهادها فى الوصول بالوصية لـ«زياد» حتى لو تطلب الأمر الذهاب بها إليه فى السجن، بعدما حُكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب التى شارك بها كعنصر فاعل فى أحد مخططاته بأوروبا، وترك «فرغلى» أمر الوصية معلقًا بعدما تسلمها «زياد» من «ماريا إيلينا» فلم يحسم أمر قراءته لها، وهو ما يتماهى مع الواقع تمامًا فى أن فلسفة «ابن رشد» وأمثاله لا تزال بعيدة عن الأجيال الجديدة حتى وإن كانت تحوطه بشكلٍ أو آخر، فإن وصلت الرسالة فإن مضمونها لم يصل بعد، وهو غاية ما نتمناه.

استمتعت جدًا وجدانيًا وفكريًا بقراءة رواية إبراهيم فرغلى «بيت من زخرف.. عشيقة ابن رشد»، والتى ملؤها جد واجتهاد فى البحث والكتابة يليقان بقدر الروائى وموهبته، ولم أجدها إلا نموذجًا يمكن البناء عليه بقوة دراميًا سواء فى السينما أو التليفزيون، فالرواية تؤكد من جديد أن الأزمة أبدًا ليست فى الكتابة أو النصوص، وإنما فى عدم الاهتمام برصد جاد أو قراءة واعية.