«ميتا رواية» بيت الجاز.. التلاعب بالمتلقى وإزالة الحاجز بين الواقع والخيال!!

- ميتا «Meta» كلمة يونانية تُستخدم للدلالة على خطابٍ يتجاوز ذاته، أى أنه لا يكتفى بأن يكون جزءًا من الظاهرة

- رواية «بيت الجاز» لنورا ناجى تتضمن عدة مستويات من السرد، تُعطى لكل قارئ قدر استطاعته

- نجد فى «بيت الجاز» أن ثلث الرواية تقريبًا جاء بعنوان «الحقيقة»

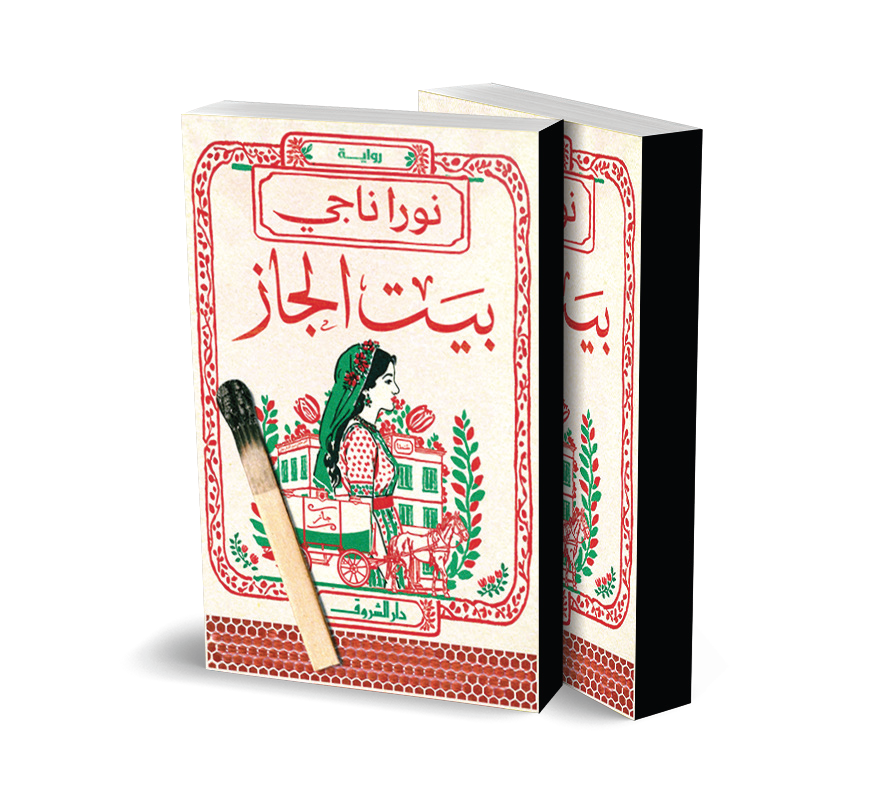

فى روايتها «بيت الجاز» «1»، الصادرة عن دار الشروق فى القاهرة عام 2025، تناقش الروائية نورا ناجى موضوع «العلاقات» التى تتم خارج الأطر الرسمية بين الرجال والنساء فى مختلف الأعمار: الصداقات القريبة والخيانات الزوجية، أو المواقعات غير المقصودة وغير المخطط لها- وبعضها فى نطاق الأسرة- التى تتحكم فيها البيئة والوعى والظروف الاقتصادية، خاصة فى المجتمعات العشوائية، والتى ينتج عنها- أحيانًا- حملٌ غير مرغوب فيه، تضع أطرافها فى أزمات تهدد استقرارهم وتضعهم فى مواجهة مع الدين والتقاليد والأعراف، مما يضطرهم للتعامل معها بطرق مختلفة، بدائية وعشوائية أحيانًا، ومنظمة فى أحيان أخرى. طبيعة هذا الموضوع الشائك، وكون الروائية امرأة، قد يأخذ المتلقى إلى «الكتابة النسوية» التى تدافع عن قضايا المرأة من جانب واحد، لهذا كانت حاسمة منذ البداية فى نفى هذا التوجه على لسان بطلتها الرئيسية «رضوى محفوظ» التى هى كاتبة روايات «تعبتْ جدًّا فى كتابة رواية تجاهلها الجميع «...» ومن الحديث عن الكتابة النسوية، ومحاولاتها لنفى تهمة الكتابة النسوية» «ص27»، مع إقرارها- أقصد رضوى- بأنها يمكن أن تكتب ذاتها، لأن كل عمل أدبى أو فنى يمس صانعه بدرجة ما: «ستكتب رواية لا تتردد عندما يسألها أحدهم إن كانت هذه قصتها الحقيقية، ستقول «نعم هى قصتى الحقيقية»، دون أن تخاف. ستقول: «نعم حدث لى كل ذلك، كل الروايات عنى وكل الشخصيات هى أنا» «ص32».

إشكاليات التلقى

ستحاول الرواية- التى تُروى على لسان سارد عليم- إيهام القارئ بأنه يتابع كاتبة وهى تحوِّل خبرًا واقعيًّا قرأته فى جريدة، واحتفظت به ثلاثة عشر عامًا، إلى رواية، وسيتعاظم هذا الإيهام حين تضع الكاتبة/ البطلة مُخططًا للرواية بالفعل: «ستكتب عن حكاية الطفل المُلقى من شباك حمَّام المستشفى» «ص٨٣»، «لن تفكر كثيرًا فى الطفل، بل ستبحث عن أصل الحكاية»، «ربما عليها أن تنظر حولها وأن تبدأ فى تأمل المكان والزمان» «ص٢٨»، «عليها أن تسير فى الشوارع المحيطة، وتتأمل وجوه الناس السائرين» «ص٢٩»، «جربت أن تبدأ الرواية كما الواقع، ابنة مزيفة تبحث عن أصلها» «ص١١١»، «ربما عليها أن تكتب رواية عن ذلك البيت» «ص١١٥». لكنها تقدم ثلاث تنويعات لحادثة واحدة، من ثلاث زوايا، حادثة العلاقة غير الرسمية أو غير النظامية بين رجل وامرأة، من ثلاث طبقات اجتماعية، وطرق التعاطى مع كل منها: قصة قديمة تخص الكاتبة نفسها، رضوى محفوظ، وقصة طرفها يمنى، الشخصية الروائية التى ابتكرتها، والأخيرة قصة مرمر، القصة الحقيقية- أو المفترض أنها كذلك- التى كُتب خبرٌ عنها فى الجرائد يوم تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى انبنت عليها أحداث الرواية كلها.

بدايةً، لا تقدم نورا ناجى حادثة اغتصاب بالإكراه، بل مواقعة تمت بالتراضى رغم كونها مؤثمة اجتماعيًّا، بل إن الرواية تميل إلى تصوير الرجال كضحايا الإغواء، ففى حالة رضوى محفوظ مع صديقها الكاتب الكبير: «ذهبتْ إلى بيته عدة مرات من قبل، لكنه لم يحاول حتى أن يمسَّها»، هو برىء إذن، لكنها لم تتوقف «كلما جلسَ بجوارها قرَّبت كتفها من كتفه حتى تلمسه» «ص١٦٦»، و«شعرت بأنها تحتاج إلى حضنه، إلى السكون قليلًا داخله. لذلك، فى تلك الليلة نامت معه لأول مرة»، والنص دقيق هنا فى قوله «نامت معه» وليس «نام معها»، لكنها تحسم الأمر حين تقول «ربما غوته هى، ربما نظرت إليه ومست بكفها صدره» «ص١٦٧».

يُمنى، بطلة الرواية داخل الرواية، خاضت تجربة علاقة خارج الزواج مع طبيب أسنان يعمل فى نفس المركز الطبى الذى تعمل فيه، فى غرفة مجاورة، لفت نظرها لأنه يشبه نور الشريف، ولأنه يُظهر انبهارًا بأشيائها الصغيرة عكس تجاهل زوجها لها «الضابط الذى يغيب شهرًا ويعود» لدرجة أنه لا يراها. يُمنى هى التى أُعجبت باللعبة مع الطبيب وقادتها: «فى الليالى التالية، ولمدة شهر كامل، سيتعمدان التأخر فى الكشوفات»، بل ستسعى لإيقاعه «تحول هذا الطبيب إلى هدفها الجديد الذى يجب أن تناله» «ص٦٩»، صحيح أنه هو الذى اعترضها فى يوم اللقاء «لكنها لم تقاوم. تركت نفسها ليد الطبيب وهو يجذبها إلى حضنه» «ص٨٦»، «لم تعترض عندما خلع معطفها وفك أزرار قميصها»، «وبعد أن ارتعشت أسفل ذلك الرجل الغريب الذى لا تعرفه جيدًا، والذى لا تحبه حتى، أدركت أن الأمر ليس مفجعًا إلى هذا الحد» «ص٨٧».

حتى فى الحكاية الأصلية، حكاية الطفلة «مرمر» ذات الثلاثة عشر عامًا، مع عمِّها أخى أبيها الأصغر «زيزو»، فإن الراوى العليم حرص على التأكيد أن «زيزو» لم يقصد إيذاء البنت، بل إنه يحبها كابنته، أكثر من كل أولاد عمها وعماتها، ويشترى لها بسكويت التمر الذى تحبه. الجانى فى قصة مرمر هو الدخان، دخان الحشيش الذى يشربه زيزو كل ليلة وهو جالس معها يشاهد أفلامًا أجنبية على قناة إم بى سى ٢، الدخان: «الدخان الكثيف الذى يدير رأسها كلما نفثه فى وجهها»، «استحلت أحيانًا الدوار الخفيف الذى يسببه الدخان ويجعلها تسقط فى النوم كل ليلة مكانها» «ص٢٣». الدخان يُذهب العقل ويجعل الفاعليْن غير مسئولين عن فعلتهما، لأنها تمت خارج وعيهما.

زيزو أيضًا يرى ذلك «أين كان عقلك يا زيزو وأنت تفعل ذلك بالعيِّلة الصغيرة؟ البانجو طير عقلك كما تقول أمك»، وأمه تعرف أن عقله لا يكون واعيًا بعد أن يشرب. كما أن البيئة التى يعيشان بها، واليأس من تحسن الأوضاع، يؤديان- بالضرورة- إلى وقوع حوادث من هذا النوع، ففى قمة إدانته لنفسه ولفعلته، يقرر زيزو أن مرمر «ربما انبسطت هى بما حدث، نعم أكيد انبسطت» «ص٨٠»، هذه البيئة نفسها التى تجعل الرجال يتحرشون بالنساء بشكل يومى وعادى، داخل الأطر الاجتماعية الضيقة نفسها، هذا ما حدث مع «ثريا»، أم مرمر أيضًا: «لا تستطيع تذكر عدد المرات التى لمسها فيها أشقاء زوجها أو أصدقاؤه الذين يصعدون أحيانًا لتدخين الحشيش»! «ص١٢٨».

رواية «بيت الجاز»- إذن- ليست رواية نسوية عن الاغتصاب، وعن قسوة وفداحة المجتمعات الذكورية البطريركية والقبائلية العربية والرجعية المتخلفة، لكنها رواية إنسانية عن قسوة المسئولية التى تنتج عن الأفعال التى لا ترضى عنها المجتمعات الأصولية- ولفظ الأصولية هنا ليس بمعناه الدينى فقط؛ وإنما يعنى التمسك بمنظومة قيمية ثابتة وراسخة وتاريخية، ورفض التهاون حيالها وتجريم كل من يخرج عنها-، والوقائع التى تنتج عنها، وهى هنا- على سبيل المثال فقط- الحمل خارج إطار الأسرة، وما يرافقه من إدانة ونبذ وعار، لا يلاحق المخطئ فقط، وإنما كل من يمت له بصلة، الإدانة التى تجاوزتها المجتمعات الغربية الحديثة. وهذه الكتابة لا تناقش أيهما صواب وأيهما خطأ، لكنها ترصد واقع الحال.

هذا ما يقوله عالم الاجتماع البريطانى أنتونى جيدينز فى كتابه علم الاجتماع «فى المجتمعات الغربية، أصبح الحمل خارج الزواج مقبولًا اجتماعيًّا بفضل هيمنة قيم الفردية والحرية الشخصية، مما قلل من الوصمة الاجتماعية المرتبطة به. هذا التحول يعكس تراجع تأثير الأعراف الدينية والأسرية، مما يخفف الضغوط النفسية على الأفراد، لكنه قد يثير تحديات تتعلق بالاستقرار العاطفى للأطفال» «٢». وما يؤكده عالم الاجتماع والفيلسوف البولندى زيجمونت باومان أيضًا فى كتاب الحب السائل «فى الغرب، لم يعد الحمل خارج الزواج يُعتبر خرقًا أخلاقيًّا، بل ظاهرة مدعومة بقيم الفردية وتراجع الهياكل البطريركية. هذا التقبل يعزز الرفاهية النفسية للأمهات غير المتزوجات، لكنه يتطلب دعمًا اجتماعيًّا لضمان استقرار الأسرة» «٣». وكذلك د. فاطمة المرنيسى «فى المجتمعات العربية، يُعتبر الحمل خارج الزواج وصمة اجتماعية تؤدى إلى ضغوط نفسية كبيرة، بينما فى الغرب، يُنظر إليه كخيار شخصى ضمن إطار الحرية الفردية. هذا التباين يعكس الصراع بين القيم الجماعية فى الشرق والفردية فى الغرب، مما يؤثر على الرفاهية النفسية للأفراد» «٤».

تفكيك الأوهام السردية

كما ذكرتُ فإن الشخصية الرئيسية فى «بيت الجاز» رضوى محفوظ هى روائية، اسمها نفسه مأخوذ من روائيين كبيرين: رضوى عاشور، ونجيب محفوظ، لتغوص أكثر فى «لعبة» الكتابة داخل الكتابة «أسمتها أمها رضوى، على اسم كاتبتها المفضلة، بعد ذلك بسنوات... ستقرر أن تقرن اسمها باسم كاتبها المفضل أيضًا. رضوى محفوظ» «ص٥٤»، وأنها أشركت القارئ فى تفاصيل كتابة روايتها، التى أجَّلتها حتى ينفذ كل معينها فتكون روايتها الأخيرة، لكنها حين انتهت منها تحمست لكتابة رواية جديدة عن امرأة تبيع المناديل فى المقهى الذى ترتاده «تذكُّر تلك المرأة جعلها تفكر بأنها رغبت دومًا فى الكتابة عنها، قصة أو رواية قصيرة، حتى إنها كتبت ما يشبه بورتريه الشخصية لها» «ص٢٠١».

هذه اللعبة، لعبة كشف طريقة كتابة الرواية أمام القارئ، خطوة بخطوة، أو الإيهام بكشفها، هى ما يطلق عليه «الميتارواية Metafiction» «٥»، هذا النوع من الكتابة يتخذ الكتابة نفسها موضوعًا، ويتناول تقنياتها وسط السرد الروائى، بل ويضمِّن بعض الافتتاحيات الروائية العالمية الشهيرة، مثل ذكرها لافتتاحية رواية «الغريب» لألبير كامى «ماتت أمى اليوم أو ربما أمس لا أتذكر» و«استيقظ جريجورى سامسا ليجد نفسه قد تحول إلى حشرة عملاقة» من رواية «المسخ» لفرانز كافكا «ص٢٥».

ميتا «Meta» كلمة يونانية تُستخدم للدلالة على خطابٍ يتجاوز ذاته، أى أنه لا يكتفى بأن يكون جزءًا من الظاهرة بل يتأملها أو يحللها من داخلها. و«ميتا- رواية» تعنى رواية عن الرواية، أو رواية تُظهر وعيها بذاتها كرواية، وهى تخرج عن تقاليد السرد الكلاسيكى لتُفكِّك البناء السردى وتُظهره للمتلقى، فيكسر الجدار بين النص والقارئ، ويُظهر عناصره البنيوية «الراوى، اللغة، الزمن، بناء الشخصيات...» كأدوات مصنَّعة، بدلًا من إيهام القارئ بأن ما يقرأه عالم واقعى أو مكتمل.

من أبرز مظاهرها: تدخل الراوى فى النص ليعترف بأنه يكتب رواية، تعليق الشخصيات على أدوارها، استدعاء القارئ أو كسره كطرف خارجى، وتأمل فى معنى «السرد» نفسه كأداة بشرية لإنتاج المعنى. تنتمى الميتارواية إلى السرد ما بعد الحداثى الذى بدأ يهيمن على الرواية الغربية منذ سبعينيات القرن العشرين. ومن السمات الفكرية المرتبطة بها: نقد المطلقات الكبرى مثل التاريخ الرسمى، الحقيقة المطلقة، والهوية الثابتة، اللعب بالمستويات السردية والخلط بين الواقعى والمتخيل، ووعى النص بذاته. من أهم أمثلة تطبيقها رواية «حياة وآراء تريسترام شاندى» للورانس ستيرن، قصص خورخى لويس بورخيس، و«لو أن مسافرًا فى ليلة شتاء» لإيتالو كالفينو، وروايات بول أوستر.

تشير الميتارواية إلى منهجية «البناء المصطنع» كما تصفها باتريشيا و«هى مصطلح يُطلق على الكتابة الخيالية التى تجذب الانتباه بوعى ومنهجية إلى وضعها كبناء مصطنع من أجل طرح أسئلة حول العلاقة بين الخيال والواقع. من خلال تقديم نقد لأساليب بنائها الخاصة، لا تتفحص هذه الكتابات فقط الهياكل الأساسية للرواية الخيالية، بل تستكشف أيضًا الطبيعة الخيالية المحتملة للعالم خارج النص الأدبى الخيالى» «٦». فمن ضمن أهم ما ترمى إليه هذه التقنية فى الكتابة الروائية هو تمييع الفواصل بين الواقع والخيال حتى يلتبس الأمر على القارئ.

لذلك نجد فى «بيت الجاز» أن ثلث الرواية تقريبًا جاء بعنوان «الحقيقة» لإيهام القارئ أن الكاتبة تنقل ما حدث كما هو دون تدخل، فى حين أن «الحقيقة» أن هذا الثلث جزءٌ من «الخيال الفنى»، ليس سوى جزء من اللعبة التقنية التى أدخلت نورا ناجى المتلقى فيها.

يقول د. محمد مفتاح إن الميتارواية «لا تكتفى بتقديم قصة، بل تُحيل إلى عملية الكتابة نفسها، مُشككة فى العلاقة بين الواقع والخيال، ومُبرزة أن النص ليس انعكاسًا للواقع، بل بناءً فنيًّا يُنتج معناه عبر التلاعب باللغة والسرد. هذه الخاصية تجعل الميتارواية سمة أساسية للرواية ما بعد الحداثية، حيث تُشرك القارئ فى لعبة تأويلية تُفكِّك الأوهام السردية التقليدية، وتُحيله إلى التفكير فى طبيعة النص ودوره فى تشكيل الواقع الروائى» «٧».

توهم نورا ناجى قارئها بأن الحدث الرئيسى الحقيقى الذى انبنت عليه الرواية هو فعل المواقعة غير المقصود وغير الواعى، تحت تأثير مخدر الحشيش، بين مرمر، طفلة الثلاثة عشر عامًا، وعمها زيزو، الذى كان فى نحو التاسعة والثلاثين من عمره، وهو رجل عاطل غير متزوج. لكنها- وسط تأثر القارئ باللعبة- ستمرر له فعلين موازيين، أطرافهما ناضجون أقدموا على الفعل بإرادتهم الكاملة. ففى حين ينشغل هو- القارئ- بالغضب من أن رجلًا كبيرًا «اغتصب، أو كأنه اغتصب» فتاة قاصرة، ستكون الرواية منشغلة أكثر بمناقشة الفعلتين الناضجتين.

إذا غصنا فى البناء الروائى أعمق سنكتشف أن رواية «بيت الجاز» تتكون من ٣٣٨٠٣ كلمات، بعد خصم اسم الرواية واسم الكاتبة والإهداء والتوثيق الزمنى فى الختام وعناوين الفصول، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء- كما ذكرت- على النحو الآتى: الكاتبة ١٢٨٤٩ كلمة، الرواية ١٠٧٦٩، والحقيقة ١٠١٨٥. وهى مقسمة إلى «٣٣» فصلًا: ١٢ فصلًا للكاتبة، ١١ للرواية، و١٠ للحقيقة. تأمل هذه الأرقام «ظاهريًّا» يوضح أن الاهتمام بـ«الحقيقة» هو الأقل، من حيث عدد الكلمات وعدد الفصول، وأن اهتمام الساردة «الكاتبة» بنفسها وروايتها وتقنيات الكتابة كانت له الأولوية.

وما وراء الظاهر سيعمِّق هذه النتيجة، ففصول «الحقيقة» لا تركز على «مرمر» ومأساتها فقط: المواقعة والولادة وإلقاء المولود من النافذة والانتحار، بل يتوقف السرد عند كل شخصية من شخصيات بيت الجاز ويخصص لها فصلًا مركزًا على مأساتها الخاصة، فالأب «عوض عبد الدايم» يحمل هم البيت والعائلة على كتفيه، ويرى أن تجارته كسدت وجاء الوقت ليحمل عائلته ويرحل «ربما عليه أن يحمل زوجته وأولاده ويذهب بعيدًا، يمكن أن يعمل بوابًا فى إحدى العمارات الفخمة التى تُبنى فى شارع الحلو» «ص٩٥»، والعمة نجاة متأثرة بشخصية غادة عبدالرازق فى مسلسلاتها حين تستخدم قوة شخصيتها فى الصعود الطبقى، وترى أيضًا أنه بات ضروريًّا أن تترك بيت الجاز «لا بد أن تعيش فى عالم آخر، تدير فيه شركة ضخمة وترتدى التنانير الضيقة القصيرة» «ص١٥٩»، والأم «ثريا» زهقت من مضايقات بيت الجاز وانكشافه للجيران كأن حوائطه من زجاج «لأن البيت ليس بيتًا، هو أقرب لزجاج شفاف يكشف كل شىء» «ص١٢٨».

تكرَّرَ اسم مرمر فى فصول الحقيقة العشرة «٢٦» مرة فقط، فى حين تكرر اسم أمها «٤٥» مرة: ٩ مرات باسمها «ثريا»، و٣٦ مرة بالإشارة إليها، وتكرر اسم زيزو «٤٢» مرة، ٣٥ مرة باسمه، و٧ مرات بالإشارة إلى عمها، وتكرر اسم نجاة «٣٣» مرة، ٢٠ مرة بشكل صريح و١٣ مرة بالإشارة إلى عمتها. هذا الجزء- عمليًّا- هو ما يعطى للرواية زخمها بكثرة الشخصيات وتفرعها وانشغالها بنفسها وبالآخرين وبالمكان، إلى جانب الانشغال بالمأساة المركزية- حمل مرمر من عمها- الذى لم يأخذ حيزًا كبيرًا من السرد رغم فجيعته.

سيلاحظ القارئ أن كل الشخصيات الرئيسية فى جزء «الحقيقة» كانت تنشغل بالفاجعة من زاويتها هى، لدرجة أن أمها كانت تتمنى موت طفلتها «واليوم تتمنى لو تموت مرمر قبلها.. وينتهى الكابوس الذى تعيش فيه منذ ظهرت بطن البنت» «ص١٢٨»، وأن أحدًا لم يوجه لومًا للفاعل الذى يعيش بينهم، زيزو، رغم أنهم يدركون أنه الفاعل، ورغم أن «يُمنى» بطلة قسم «الرواية» شهدت بأنها رأته «منذ رأت جسم زيزو فوق مرمر عبر شباك البيت» «ص٤٠»، «رأتها وهى ترتجف أسفل زيزو على كنبة صالة بيتهم المظلمة، رأت كل شىء من الشباك المفتوح، وسمعت شخير زيزو وحشرجات مرمر، حتى ظنت أنها سمعت عظام البنت المسكينة تتفتت تحت ثقل جسده القذر» «ص١٢٢ و١٢٣»، «نادتها أم يُمنى إلى بيتها فى الصباح التالى للخناقة الكاسحة وأخبرتها بما رأته يُمنى من الشباك» «ص١٢٦». أبوها كان يعرف «رغم إنكاره لكل شىء، يعرف أن ما رأته البنت أم نظارة حقيقى، وأن زيزو من فعلها بمرمر» «ص٩٦»، وأمها أيضًا كانت تعرف «حاولت الجعير فيه وإخباره بأن أكيد زيزو هو من فعلها لكنها لم تقدِر» «ص١٢٦».

فى مقابل هذا الضجيج فى قسم «الحقيقة» وتوزع السرد بين عدة شخصيات وأحداث وانفعالات ورغبات ومآلات، نجد أن قسم «الكاتبة»- رغم أنه الأكبر- لا ينشغل سوى بشخصيتها فقط، وبأزمتها التى هى من صنعتها، أزمة علاقتها بالكاتب الكبير وحملها منه، وقد تعرضتُ لها قبل ذلك، ثم خوضها تجربة الإجهاض الجراحى، الذى تقول هى نفسها إنه ليس مؤلمًا ولا تحس به من تفعله «تنام امرأة وتستيقظ لتجد نفسها فارغة ووحيدة، لم تتألم تمامًا، سوى ألم انسحاب البنج، واستخراج لفافة الشاش المدفوسة بين ساقيها، وحقن المضادات الحيوية لعدة أيام. لا تشعر بأنها تألمت بما يناسب فقد غير معلن» «ص١٤٨». فالألم هنا نفسى يرتبط بثقافة طبقتها، ليس ناتجًا عن فعل الحمل خارج الزواج، وإنما عن الطريقة التى تعامل بها شريكها، الكاتب الكبير «أخبرها ألا تقلق. سيتولى هو الأمر. لا داعى للذعر. لا داعى للقلق. لم يطلب رأيها، أو يفكر معها فى احتمالية ارتباطهما رسميًّا مثلًا. يحاول طمأنتها، لكنه فقط أثار اشمئزازها أكثر» «ص١٦٨»، «رفض عرضها، قال إنه لا يستطيع الارتباط بكاتبة، هى لن ترى العالم من خلاله أبدًا، تراه من خلال أشياء أخرى» «ص١٧٣»، «أنهى قهوته وتركها فى المحطة الشاسعة وسط كل هؤلاء الغرباء الذين يركضون للحاق بقطاراتهم» «ص١٧٤».

وبالإشارة إلى عدد مرات تكرار أسماء الشخصيات الرئيسية، فإنه من المهم- كذلك- الإشارة إلى أن أكثر كلمات ترددت فى الرواية، بصيغها المختلفة، مثل المفرد والجمع، المنفصلة والمتصلة بضمير، المعرف والنكرة.. إلخ، هى: شَعَرَ «٢٧٠ مرة»، كَتَبَ «٢٣٠» مرة، بيت «٢٠٢» مرة، نفس «١٩١» مرة، شىء «١٩٠» مرة- بخلاف أسماء موصولة مثل الذى والتى، وحروف مثل لكن وإن، ولا النافية-. هذه الأرقام تعكس انشغالات الكاتبة وبؤرة اهتمامها، فتصدُّر الشعور والكتابة يبرره أن البطلة كاتبة، والبيت- بيت الجاز- مكان مركزى هو بؤرة الأحداث، والنفس والشىء يشيران إلى المولود الذى تسميه الشيء دائمًا. هذه الأرقام ليست عشوائية كما يقول د. عبدالملك مرتاض، حيث «إن تكرار الكلمات أو العناصر فى النص ليس مجرد ظاهرة أسلوبية، بل هو أداة بنيوية تكشف عن الدلالات العميقة وتوجه القارئ نحو التأويلات المركزية للعمل الأدبى» «٨». كما أشار رولان بارت فى كتابه S/Z إلى أنه «غالبًا ما يُستخدم تكرار الأسماء أو الأنماط العددية فى النصوص السردية كأداة هيكلية، تُشير إلى اهتمامات موضوعية أو أسس إيديولوجية، والتى يمكن قياسها وتحليلها للكشف عن معانٍ خفية» «٩».

تحليل تكرار الكلمات يكشف أيضًا عن اهتمام نورا ناجى بالحمل كثيمة مركزية. فكلمة «حمل» ومشتقاتها «مثل حامل، حاملة» تكررت ٨٧ مرة فى النص، مما يعكس انشغال الرواية بالتبعات الاجتماعية والنفسية لهذا الفعل، وبما أن «التكرار فى السرد ليس مجرد تكرار للأحداث أو الكلمات، بل هو أداة بنيوية تُنتج دلالات إضافية، تُعزز الإيقاع الداخلى للنص وتُبرز العلاقات بين عناصره» «١٠» كما يقول جيرار جينيت، فإن هذا التكرار يعزز فكرة أن الرواية لا تتناول الحمل غير الرسمى كحدث بيولوجى فحسب، بل كرمز للصراع بين الفرد والمجتمع.

أثر المكان والزمان

تدور أحداث الرواية بأقسامها الثلاثة فى مدينة طنطا، وبالتحديد فى مثلث يضم «بيت الجاز»- حيث تسكن مرمر وعائلتها، وتسكن يُمنى فى بيت يواجهه- والكوبانية، ومستشفى الجزام القديم والجديد- حيث تعمل يُمنى بعد أن أصبحت طبيبة أمراض جلدية- والمقابر- حيث تقضى مرمر وقتًا طويلًا هناك- «تتسلل من بين أصحابها وتذهب لتجلس على شاهد القبر، تتأمل السحالى النائمة على القبور المنخفضة، أو السائرة بين الحجيرات المرتفعة، تتابع حركة ألسنتها وهى تخرج وتدخل ببطء» «ص٢١»، ويبعد البيت الذى تسكنه رضوى- الكاتبة- شارعين فقط، فبيتها مجاور للمقابر «إذا وقفت فى الشرفة، ترى شجر الجازورين يغطى الغرف الصغيرة ذات القباب، والبوابات الصدئة، والحارات المتربة، وترى الأردية السوداء ومئذنة الجامع الذى يغسِّلون فيه الموتى ويصلون عليهم ويودعونهم» «ص٢٨». تتحرك الشخصيات من هذا المثلث إلى الكفور القبلية ومحطة القطار والنفق وشارع البحر وشارع الحلو.. وإلى القاهرة.

بيت الجاز هو المكان المركزى الذى استحق أن تأخذ الرواية اسمها منه، لكثرة ساكنيه وتشابك حيواتهم وتعقد مصائرهم، ومستشفى الجزام مكان مركزى آخر، يشرح حال مرضى فقراء تتآكل أعضاؤهم لعدم القدرة على العلاج «وجوه المرضى التى تحولت إلى ما يشبه جذوع الشجر» «ص١١»، والمرضى «يعيشون بأطراف متساقطة وجلود متغضنة وأيدٍ بلا أصابع، تبدو كفروع شجرة لا تثمر» «ص١٢».

لكن حكايات المستشفى القديم المهجور مفزعة، فيقال إن عيانين مدفونون تحته «كانت هوجة كبيرة، بدأت من عيان واحد زنق ممرضة فصرخت، ...، ولم يفلح شىء فى إيقاف الهوجة سوى تدخل الهجانة على أحصنتهم برئاسة مأمور قسم أول، أوقف العيانين كلهم صفًّا واحدًا وأطلق عليهم النار ثم دفنهم أسفل المبنى» «ص٩٤»، لكن هناك حكاية أخرى تقول إنهم ماتوا من المرض وليس من رصاص الهجانة «كان بالماضى سكنًا للمرضى، ...، ثمَّة مقبرة جماعية تحت المبنى «...» ماتوا ميتات طبيعية، ماتوا ولم يقبل الناس بدفنهم فى مقابرهم» «ص١٣٧».

اللغة فى تصوير المكان غنية، تربط بين البيئة والحالة النفسية للشخصيات. فاختصار المقابر فى «شجر الجازورين» و«البوابات الصدئة» يعكس الإحساس بالهجر والموت، بينما تشبيه وجوه المرضى بـ«جذوع الشجر» يعكس فقدان الحيوية والإنسانية. هذه الصور تضيف بعدًا جماليًا يعزز التجربة القرائية ويربط المكان بالمأساة الإنسانية.

ذروة الحدث الرئيسى- ولادة مرمر وانتحارها حرقًا- وقعت خلال أيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وسؤال الثورة سؤال مركزى طرحته هذه الكتابة: هل ثمة ضرورة لأحداث الثورة؟ هل أفادت الحدث أم أنها مجرد رغبة لدى الجيل الذى شارك فيها لإقحامها فى كل شىء؟ ويعضد هذا السؤال ويؤكد أهميته أن نورا ناجى كتبت رواية «الجرى فى المكان»، عن الأثر المحبط الذى خلَّفته الثورة لدى شبابها، وعنوانها مأخوذ من مشروع ماجستير الفنان التشكيلى أحمد بسيونى الذى استشهد فى أحداث الثورة.

أتصور أن استدعاء أحداث يناير فى خلفية الحدث الرئيسى فى الرواية أفادها كثيرًا، فمن المنظور الضيق ساعد اندفاع الناس فى الشوارع وتجمعاتهم أمام الأماكن المهمة على وضع غطاء على عملية ولادة مرمر «السرية والعنيفة» التى نفذتها النساء الثلاث: ثريا ونجاة وكريمة- الممرضة التى تعيش فى الحارة المجاورة- وإلقاء الطفل من النافذة، وساعد تصوير الأحداث عمومًا على التقاط عملية سقوط الطفل، وساهم فى إنقاذه، فالرجل الذى سقط الطفل على رأسه، ركض نحو مبنى الطوارئ، فأنقذوه وأودعوه فى ملجأ الأيتام فى طنطا.

أما إن وسَّعنا زاوية نطاق الرؤية فنستطيع القول إن حالة البؤس والفقر والجهل وانعدام الأمل، هى التى أدت إلى وقوع حوادث الموت والاغتصاب والانتحار، فأدت بالتالى إلى غضب الناس وثورتهم على النظام مطالبين بسقوطه، متصورين أن هذا السقوط سيأتى لهم بخير وفير «سيحصل كل فرد على آلاف الجنيهات يا زيزو، وسنجد وظائف أفضل مما نحن فيه، حتى أنت يمكن أن تتوظف فى الحكومة، وستُوَزَّع علينا الشقق النظيفة» «ص١٩٢».

هذا الغضب كان أظهر ما يكون على رد فعل الرجل الذى سقط الوليد على رأسه «علا صوته وهو يسبُّ الجميع، الناس والعالم والثورة والحياة والكفرة والمؤمنين، سبَّ كل شىء أدى فى النهاية إلى سقوط طفل من شباك مبنى الولادة فى المستشفى الجامعى، سبَّ الأطباء والممرضات والأمهات والآباء وأولاد الحرام والزانيات، وكل من وقف يشاهده وهو يركض حاملًا رضيعًا يرتجف بحبل سُرى أزرق» «ص٨ و٩».

سياق الثورة ليس مجرد خلفية زمنية، بل يعكس حالة الفوضى الاجتماعية التى تفاقمت بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية. عالم الاجتماع تشارلز تيلى، يرى أن «الثورات عادةً ما تنبع من تراكم المظالم المتجذرة فى الفقر والإقصاء والظلم المتصور، والتى تخلق كتلة حرجة من السخط القادرة على حشد العمل الجماعى ضد السلطات القائمة» «١١»، وهذا يجعل استدعاء يناير فى الرواية انعكاسًا للصراعات الطبقية والاجتماعية التى تؤدى إلى أحداث مثل تلك التى شهدها بيت الجز.

تقاطع طرق الشخصيات

حسب تقنية الميتارواية التى ذكرتها، فإن جميع شخصيات وأحداث رواية «بيت الجاز» مختلقة، حتى إننى كقارئ لست متيقنًا من وجود خبر انتحار مرمر الذى بنيت حوله ومن أجله كل الأحداث! وتم خلق كل الشخصيات بسماتها الواردة كى تخدم البناء الروائى وتكمله بالصيغة التى أرادتها نورا ناجى. فالبنت التى حملت من عمها المستهتر العاطل تحت تأثير المخدر، تحتاج إلى بيت فقير أو معدم، وأسرة تشتغل فى صنعة لم تعد مطلوبة، وتفكك وانحلال أخلاقى وقيمى.

لكن.. إذا سايرنا اللعبة البنائية، فإن «الكاتبة» رضوى محفوظ اتكأت على شخصية مرمر، وهى شخصية حقيقية، واختلقت شخصية يُمنى لتكون شاهدة على الحدث، أخذتها من شخصية طبيبة كانت تتردد عليها لإجراء جلسات ليزر لنزع شعر الجسد، أخذت الشخصية وملامحها ووظيفتها وعمرها، وجعلتها وسيطًا بينها وبين مرمر.

الطبيعى هنا أن «مرمر» و«يُمنى» ستتقابلان فى العالم الروائى المتخيل، لأنهما تسكنان فى بيتين متقابلين، وعمرهما متقارب «مرمر ١٣ عامًا ويمنى ١٠ أعوام وقت انتحار مرمر يوم تنحى حسنى مبارك فى ١١ فبراير ٢٠١١»، بل سيكون مشهد جسد زيزو وهو يتحرك فوق مرمر، وصوته وصوتها فى أثناء المواقعة، هو المحرك الأول والأساسى والدائم لرغبة ومتطلبات جسد يمنى: «كلما تشاجر والداها، استعادت المشهد، وكلما رأت زيزو يسير فى الحارة، أو التقته صدفة فى مكان ما، ترتعش. تشعر بشعور مختلط من القرف والوحشة، تكرهه، لكنها لا تستطيع مقاومة تلك الانقباضة التى تصيبها كلما رأته» «ص١٠٣»، لدرجة أنها تكره زيزو وتتمناه شريكًا فى الوقت ذاته: «منذ أن رأته يتحرك بجسده فوق جسد البنت وهى مهتزة، تستعيد المشهد عشرات المرات، تتقمصه، وتتخيل نفسها محل مرمر، تكاد تشعر بثقل الجسد فوقها، وصوت اللهاث وحتى لعابه السائل على وجهها وشعرها» «ص١٠٢».

هذا التقاطع بين يمنى ومرمر يمكن تحليله من منظور نفسى باستخدام نظرية فرويد عن الرغبة اللاواعية: «إن الرغبات اللاواعية، التى تُكبت فى أعماق النفس، غالبًا ما تظهر فى صور مشوهة أو رمزية، حيث ينشأ صراع داخلى بين هذه الرغبات والشعور بالذنب أو الخوف من العقاب. هذا الصراع قد يدفع الفرد إلى إعادة إنتاج المشاهد أو الأحداث المؤلمة فى محاولة للسيطرة عليها نفسيًا أو فهمها»«١٢»، فانجذاب يُمنى المتناقض نحو زيزو يعكس صراعًا داخليًّا بين الرغبة المكبوتة والشعور بالذنب، يجعلها تعيد إنتاج المشهد كوسيلة لفهم صدمتها أو السيطرة عليها نفسيًا.

هذا التقاطع «المصنوع» بين مرمر ويُمنى طبيعى إذن، ولازمة من لوازم البناء الفنى، كما أن التقاء الكاتبة «رضوى» بالطبيبة التى أخذت تفاصيلها لشخصية يُمنى، طبيعى أيضًا، لكن الومضة العالية فيه هو حكم الطبيبة على الكاتبة، تراها كاذبة، أو متصنعة على الأقل، تتكلم وتكتب عن النسوية وعن رفضها لأن تجمِّل المرأة جسدها لاستقبال رجل، وهى تخضع لجلسات نزع شعر وتفتيح: «الكاتبة النسوية التى تدافع عن المرأة وتندد بقولبة المجتمع لصورتها «...» سيدة فى عقدها الخامس غير متزوجة لكنها تحرص على الاعتناء ببشرتها وجسمها، تزيل شعر جسمها كله، وتخضع لجلسات تنظيف للبشرة وتفتيح للهالات السوداء»، أهمية هذه الجملة الواعية أنها تهدم الخيال كليًّا، وترسل رسالة للمتلقى أنه لا شىء حقيقيًّا إطلاقًا.

لكن التقاطع الأهم هو الذى بين رضوى ومرمر، فحين انتحرت مرمر «دُفنت فى مقبرة غرباء/ وافق أصحابه على دفن البنت» «ص١٦»، ستكتشف رضوى أن هذه المقبرة هى مقبرة عائلتها المدفون فيها أبوها وأمها «يرجَّح أن أباها مات عام ١٩٩١ وأمها عام ٢٠١٠». يقول الراوى عن رضوى «لا تعترض أبدًا عندما يهاتفها حارس المقبرة ليستأذنها فى دفن ميِّت غريب إلى جوار والديها» «ص٩٧»، وهنا يأتى الحوار بين الكاتبة والطبيبة ليؤكد أن مرمر ترقد فى قبر عائلة الكاتبة: «حتى ذكرتْ لها أن البنت دُفنت فى مقبرة غرباء لا يعرفونها/ سألتها الكاتبة: دُفنت ليلة التنحى؟ فتاة فى الثالثة عشرة؟/- نعم» «ص١٧٧».

البنات الثلاث أيضًا متفاوتات طبقيًّا، مرمر هى الأدنى فى السلم الاجتماعى بعائلتها وبيتها، تعلمت حتى الصف السادس ثم خرجت ولم تسأل عن السبب لأن هذا ما يحدث فى البيت، ووجود يمنى أمامها يستلزم ألا تنفصل اجتماعيًّا بشكل كبير، لأن كل مربع سكنى يصبغ ساكنيه بصبغته، هى فى المنتصف: تعلمت فى مدرسة «الست مباركة» الحكومية، واجتهدت حتى أصبحت طبيبة، أبوها موظف فى الضرائب وأمها مُدرِّسة فى مدرستها، أبوها يضرب أمها وأمها لا تغضب منه، بل إن كل «علقة» تتبعها مواقعة «هذا هو روتين نهايات الأسبوع دومًا، علقة، ثم بكاء، ثم صمت طويل تتخلله بعض الأصوات فى غرفة النوم، ثم حياة عادية تبتسم فيها الأم ويمزح فيها الأب» «ص١٢».

أما رضوى فأفضل حالًا، درست فى مدرسة الأمريكان، أجادت الإنجليزية والفرنسية، مارست الرياضة، وتعلمت الموسيقى، أبوها «أستاذ جامعى درَّس الأدب الإنجليزى فى جامعة طنطا لسنوات طويلة» «ص٥٦»، وأمها ست بيت، ثمة إشارة إلى أنهما لم ينجباها بل تبنياها من الملجأ، أبوها كتب ممتلكاته للأم قبل موته، والأم كتبت ممتلكاتها لرضوى.

هذا التفاوت الاجتماعى قدم ثلاثة نماذج لحادثة واحدة، هى حادثة المواقعة، وقدم ثلاثة نماذج لطرق التخلص من الجنين: الرمى من الشباك، الإجهاض الدوائى، والإجهاض الجراحى.

نظرة أخرى على بعض الأرقام قد تكون مفيدة:

فى الاستشهاد السابق قالت الطبيبة إن الكاتبة فى «عقدها الخامس» الذى يبدأ من ٤١ إلى ٥٠، وهو حقيقى جدًّا، فالراوى العليم سيقول للقارئ: «ظلت هذه الأقصوصة من صفحة الحوادث ماثلة أمام عينَى رضوى ثلاثة عشر عامًا»، من ٢٠١١ وقت النشر، إذن فزمن الكتابة هو ٢٠٢٤. ويقول «كانت فى الثلاثين عندما قرأتها لأول مرة» «ص٧»، أى أن عمر رضوى فى ٢٠٢٤ «٣٠ + ١٣ = ٤٣ عامًا»، هى مولودة إذن عام ١٩٨١.

من ناحية ثانية مرمر «ماتت فى الثالثة عشرة» «ص٢٠» فى ١١ فبراير ٢٠١١، أى أنها مولودة عام ١٩٩٨، أصغر من الكاتبة بـ«١٧» عامًا. ويُمنى «كانت فى العاشرة» «ص١٢» وقت انتحار مرمر، أى أنها مولودة عام ٢٠٠١، أصغر من مرمر بسنوات ثلاث ومن رضوى بـ«٢٠» عامًا. والسرد يؤكد ذلك: «جلست فى الشرفة أمامها اللاب توب، تفكر فى يُمنى، الشخصية المعقدة التى تطاردها منذ بدأت فى كتابة الرواية «...» تصغرها بعشرين عامًا ولا تفهم تشبيهاتها ولا إفيهاتها» «ص١٤٩ و١٥٠». لكن هذا يثير إشكالية، ففى ٢٠٢٤ ستكون يُمنى فى الثالثة والعشرين، وهو عمر لا يستقيم مع كونها تخرجت من كلية الطب، وتستعد لدراسة الماجستير، وتعمل فى وظيفتين: طبيبة أمراض جلدية فى مستشفى الجزام صباحًا، وإخصائية ليزر فى مركز طبى مساءً، ومتزوجة ولديها ابنة تدرُس: «مراجعة الدروس مع الابنة كل ليلة» «ص٨٨»، «وابنتها، لم تتعبها أبدًا، حتى فى أيام الرضاعة ثم التدريب على استخدام الحمَّام ونزع الحُفَّاض، ثم فى الدراسة، لم تتعبها إلى درجة أن صديقاتها كن يتعجبن من أدب البنت وذكائها» «ص١٨٧»، هذه الصفات «الدراسة والأدب والذكاء» تنطبق على طفلة عمرها ثلاث أو أربع سنوات على الأقل، فمتى تزوجت يمنى ومتى أنجبتها ومتى فعلت كل ما فعلته؟

ثمة إشارة ضرورية إلى المعجم اللغوى الذى استخدمته نورا ناجى فى قسم «الحقيقة»، حيث بيت الجاز الذى وصفتُ المستوى الاجتماعى لساكنيه بما يكفى. فى هذا الجزء كان طبيعيًّا، بل وضروريًّا أن تستدعى لغتهم، فتضمَّن السرد- الذى كان محايدًا ورصينًا فى القسمين الآخرين- ألفاظًا تعكس طبيعة المكان ولغة الحوار فيه، ألفاظًا مثل: «طرى/ منسوِن/ خول/ عيل عبيط/ شخر/ السنكحة/ الخراء/ بنت وسخة/ بطح/ الخوابير/ المَرَة/ زنقها/ صايع/ البظرميط/ النسوان/ بسبس وومن/ مايصة/ شُرَّابة خرج/ يتزفلط/ رخم/ بنت الكلب..» وطبعًا هذه الألفاظ تدخل فى تراكيب حوارية تعطيها معانى أعمق دالة على البيئة التى تنتجها.

أخيرًا..

رواية «بيت الجاز» لنورا ناجى تتضمن عدة مستويات من السرد، تُعطى لكل قارئ قدر استطاعته ورغبته، فكلما تعمق فى القراءة وتبصر التفاصيل، وتفاصيل التفاصيل، سيقابل مستويات أعمق، وجهدًا أكبر لصنع عالم متعدد. كما أن جرأة تناول باب الإجهاض يحسب لهذه الرواية التى تناقش موضوعًا من الموضوعات المسكوت عنها فى الثقافة العربية المغلقة بالفهم الدينى، أو بأحد وجوهه على الأقل، ففى النهاية لا تُسأل الرواية- كعمل أدبى خيالى- عن الأطر المجتمعية ولا التفسيرات الدينية، بقدر انشغالها بقراءة الواقع، وإن ببعض الشطط.