وطن ضائع وجيل منكسر.. «ما زلت هناك».. قراءة فى سيرة سياسى عراقى

- كان يمارس الأدب سرًا بسبب خوف الأهل على مستقبله

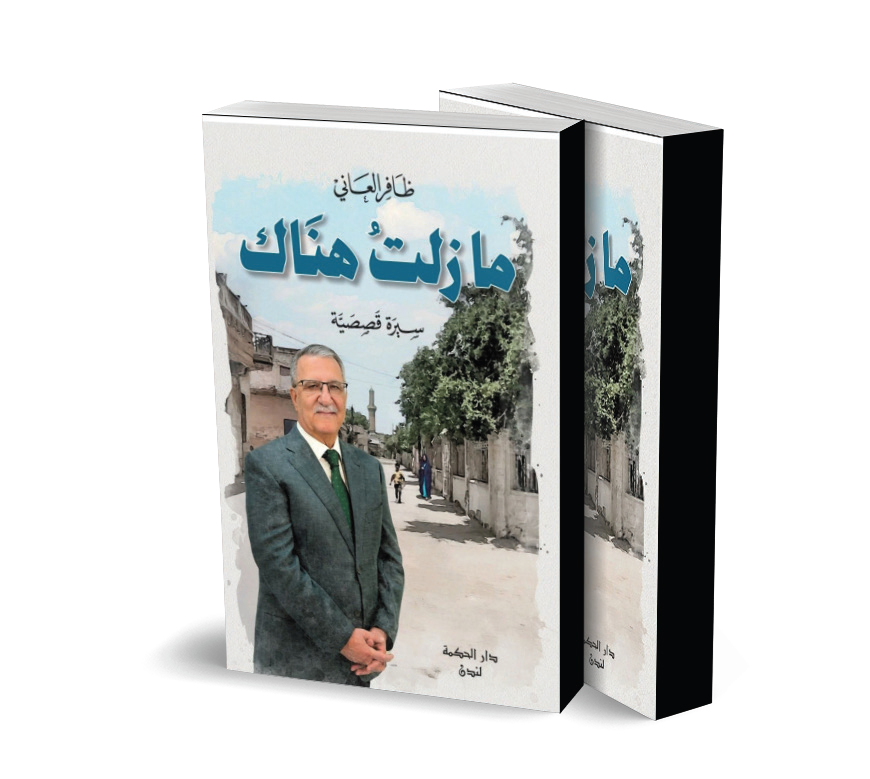

قبل أن أفتح كتاب «ما زلت هناك» للدكتور ظافر العانى، كنت أظن أننى مقبل على ذاكرة سياسى عراقى تقليدية، رجل اشتبك مع الشأن العام، سيقص علينا ما رآه من كواليس السلطة، ويعيد ترتيب الأحداث الكبرى، ويقدم شهادته بوصفه فاعلًا فى التاريخ أو شاهدًا عليه.

توقعت أسرارًا ومواقف سياسية، وربما تبريرات أو مراجعات، فى إطار ما سماه هو «سيرة قصصية».

لكن هذا التصور انهار سريعًا من الصفحات الأولى، لأن الكتاب لم يكن معنيًا بالسياسة بقدر ما كان معنيًا بالإنسان الذى عاش داخل العراق، ولا بالتاريخ الرسمى بقدر ما انشغل بالتاريخ الصامت الذى مر على الناس العاديين دون أن يلتفت إليهم أحد.

عنوان الكتاب نفسه يقول كل شىء: «ما زلت هناك»، جملة بسيطة، لكنها قاسية، تعكس حقيقة مأساوية لدى الكاتب بأن المكان الذى صنعه لم يعد موجودًا، لكنه ما زال يسكنه، وأن العراق الذى يكتب عنه ليس العراق الذى نعرفه، بل العراق الذى عاشه الناس قبل أن تلتهمه الحروب والدمار والانهيارات.

وقبل أن أبدأ فى عرض هذا الكتاب، أود أقول إن ظافر العانى خيّب توقعاتى مرتين.

الأولى حين توقعت أننى أمام سيرة سياسية للعراق المعروف، بأحداثه وصراعاته وشخصياته العامة.

ثم، حين اتضح أن هذا ليس مساره، افترضت أننى أمام نص حنين تقليدى، يستدعى الطفولة والشباب ويبكى على ماض جميل ويحوّله إلى أسطورة، لكن هذا الافتراض سرعان ما تلاشى، لأن «العانى» كان يفعل شيئًا أكثر صدقًا، وهو أن يوثق الصورة كما كانت عن العراق الذى لا يعرفه أحد، قبل أن تضيع تمامًا.

لنقف أولًا عند أول قصة فى الكتاب وهى «فى غمضة عين».

يستهل العانى كتابه بفصل «ستينيات الترحال»، حيث نرافق الطفل «ظافر» فى تنقلات والده الموظف الحكومى، مأمور الجمارك ثم مدير المالية، بين مدن العراق المختلفة: راوة، هيت، العمارة، القرنة، وبغداد.

هذه التنقلات كانت توسيعًا لمدارك الطفل ليرى العراق بكل تنوعه الثقافى والاجتماعى.

وتحكى القصة أن طفلًا فى ستينيات العراق، يتشبث بكف والده فى مدينة ملاهٍ بسيطة. هذا هو المشهد الأساسى فى القصة، كانت إشارة واضحة يفتتح بها العانى كتابه، ليؤكد لنا أن يد الأب لم تكن يدًا فقط، بل كانت شكلًا مبكرًا لفكرة الدولة كما عرفها الناس وقتها: أمان، سند، ويقين هادئ بأن الغد يمكن أن يكون أفضل.

أعجبتنى هذه الصورة التى قدمها ظافر العانى، فهو لا يروى هنا حكاية شخصية بقدر ما يلتقط معنى أوسع للأبوة، بوصفها قيمة اجتماعية كاملة، وجيلًا من الآباء كانوا يصنعون الثقة قبل أن يصنعوا السلطة.

مشهد الطفل وهو يدور فى الهواء، والأب يراقب من أسفل، لا يحتاج إلى شرح طويل، كان تلخيصًا صريحًا لفكرة الزمن نفسه: جيل يسلّم، جيل يتلقى، والذاكرة هى الخيط الوحيد الذى يمنع هذا الانتقال من أن يتحول إلى سقوط.

ثم بأسلوب هادئ ومحسوب، يأخذنا ظافر العانى فى مسار تصاعدى يبدأ من الستينيات، حيث كانت المعارك صغيرة وبريئة، لكنها كاشفة، لطفل يجمع قروشًا ليشترى علبة حليب مكثف، ومراهق يحلم بدراجة، وشاب يخبئ روايات إحسان عبدالقدوس تحت الوسادة لأن الأب يريد له مستقبلًا جديًا، تفاصيل تبدو عابرة، إلا أنها فى الحقيقة ترسم ملامح طبقة وسطى كانت تعرف معنى التوازن: تحسب الفلس، طبقة كانت عمود الخيمة، رغم أنها كانت لا تملك فائضًا، لكنها تحافظ على القيمة والمبادئ.

حتى نصل لقصة «بواكير الذكريات»، ويلتقط الكاتب بذكاء وسخرية محببة كيف تتسرب السياسة إلى وعى الأطفال فى العراق.

الطفل الذى ولد مع ثورة ١٤ يوليو فى العراق، يجد نفسه فى خضم الصراع بين القوميين والشيوعيين. الطرفة التى يرويها عن إجابته لأصدقاء والده: «أنا قمى» (يقصد قومى)، كانت إشارة لعمق التسييس فى المجتمع العراقى آنذاك، حيث حتى الأطفال يتم تصنيفهم. كما يبرز موقف الأب الشجاع فى مواجهة المتظاهرين فى العمارة عام ١٩٦٢، ومواجهته لرئيس الوزراء طاهر يحيى عام ١٩٦٥ بسبب قرار فصله، صورة «الموظف الدولة» الذى يمتلك كرامة واعتدادًا بالنفس، هى الصورة التى تآكلت مع الزمن لاحقًا.

ثم نصل، بلا تمهيد مفتعل، إلى السبعينيات بقصة «ملاكى رحيم» التى كشفت عن شغف الكاتب المبكر بالأدب، وكيف كان يمارس هذا الشغف سرًا بسبب خوف الأهل على مستقبله الدراسى، خاصة فى ظل نظام البكالوريا الصارم، ووجود عملات معدنية تحت الوسادة لشراء الكتب، والتى اكتشف لاحقًا أنها من والده، تعيد تشكيل صورة الأب. إنه ليس مجرد سلطة قمعية، بل هو الملاك الرحيم، عنوان القصة، فهو يتفهم شغف ابنه ويدعمه فى الخفاء، حتى وهو يظهر الشدة فى العلن. هذه القصة هى تحية لأدب إحسان عبدالقدوس والروايات العالمية التى شكلت وعى ذلك الجيل.

وقد لمسنى خلال تصفح الكتاب، قصة «أريد أن أتزوج»، وقصة مشروع «الهمبرجر» الفاشل، والتى لمحت فيها كقارئ التحولات الاقتصادية والاستهلاكية فى السبعينيات، ومحاولة المراهق جمع المال للزواج عبر بيع الهمبرجر الذى كان رمزًا للحداثة الغذائية آنذاك، التى تعكس رغبة الجيل الجديد فى الاستقلال المادى السريع، لكنها تكشف أيضًا عن سذاجة الأحلام فى مواجهة واقع السوق.

فشل المشروع وتحوله إلى درس فى الحياة هو جزء من عملية النضوج القاسية.

لذا كانت السيرة القصصية تأريخ للعراق، فقد وصل إلى الفصل الرابع وهو عصر الثمانينيات بتمهيد مدروس، حيث تغير كل شىء ودخل العراق فى نفق الحرب الطويلة، وتحولت القصص فى الكتاب من مجرد قصص حالمة لأكثر خشونة وجدية.

فى قصة «بائع السعادة» ١٩٨٢، رسم العانى بورتريه لـ «الحجى جاسم»، بائع البيبسى العجوز.

فى عز الحرب، يصر هذا الرجل على توزيع الفرح على الأطفال، حاملًا صناديق الزجاجات الثقيلة على ظهره المنحنى. هذه الشخصية ترمز إلى صمود المجتمع العراقى، وإصراره على الحياة والفرح رغم الموت المحيط. إنه بطل بمقاييس الكاتب، لأنه حافظ على طقوس الحياة اليومية فى زمن الاستثناء.

ثم فى قصص «محسن كونياك»، مدرس الجغرافيا السكير، و«سجن فى يدى»، و«لعبة المحيبس الرمضانية»، يوثق العانى للحياة الاجتماعية بتفاصيلها الدقيقة.

شخصية «محسن كونياك» تمثل الانكسار الإنسانى للمثقف أو التربوى تحت ضغط الظروف، بينما توثق لعبة المحيبس لروح الجماعة والتنافس السلمى الذى كان يجمع العراقيين فى ليالى رمضان، بعيدًا عن الانقسامات التى ستظهر لاحقًا.

كانت شخصية «كونياك» مدخلًا منطقيًا لعقد التسعينيات وقصصه، الذى كان عنوانًا لسنوات الحصار العجاف وانهيار الطبقة الوسطى وصراع البقاء.

نقرأ فى عقد التسعينيات، أكثر القصص إيلامًا فى الكتاب قصة «أستاذ بيدى سوداوين»، الدكتور «سعدون»، الأستاذ الجامعى المرموق، يضطر للعمل فى تقشير الباذنجان لمطعم فلافل «العمبة» لتوفير لقمة العيش، ما يصبغ يديه بالسواد الذى لا يزول.

هذه القصة ليست مجرد حكاية فردية، بل يسردها الكاتب كإدانة تاريخية، لما فعله الحصار بالنخبة العراقية.

السواد على يدى الأستاذ هو وصمة عار فى جبين العالم الذى حاصر العراق، وفى جبين النظام الذى عجز عن حماية علمائه.

حوار الكاتب مع الدكتور سعدون ومحاولته التخفيف عنه يعكس تضامن حتى الضحايا مع هذا الوضع المشين.

تشير القصص فى هذا الفصل أيضًا، مثل قصة «رسالة أخى»، إلى التنازلات المؤلمة التى قدمتها الطبقة الوسطى.

بيع السيارة، المكتبة، الأثاث، والتى اعتبرها الكاتب فى قصته بيعًا للذكريات وتخليًا عن الوضع الاجتماعى، فالحصار لم يجوع البطون فحسب، بل جرح كرامتهم وكبرياءهم.

يمتد ذلك الأسى إلى ما هو أقسى، فى قصة «مؤتمر علمى»، يسافر الكاتب إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر.

المفارقة المؤلمة بين مكانته كأستاذ جامعى وبين مخصصات الإيفاد الهزيلة ٣٠٠ دولار التى لا تكفى لشىء، تدفعه لجمع علب المربى والزبدة والشوكولاتة من بوفيه الفندق ليأخذها لأطفاله المحرومين فى بغداد.

هذا المشهد، حيث يتحول الأكاديمى إلى معلبات أكل صغيرة لأطفاله، اختصر مأساة جيل كامل، وثّق كيف حول الحصار أبسط حقوق الإنسان إلى أحلام بعيدة المنال، وكيف اضطر الآباء لكسر كبريائهم من أجل عيون صغارهم.

وتنتهى السيرة القصصية بالفصل السادس، الألفية، حيث ما قبل الزلزال، نقرأ مجموعة من القصص التى كانت تمهيدًا للزلزال الكبير الذى لن تقوم للعراق قومة من بعده، وهو الغزو الأمريكى.

نقرأ قصة «البدلة الجباردين» ، يحاول الكاتب تفصيل بدلة عند خياط قديم شبه أعمى.

ما يعنى الإصرار على تفاصيل الأناقة، فى زمن الانهيار الذى اعتبره الكاتب نوعًا من المقاومة، كأنها محاولة للتشبث بملامح العراق الجميل الذى يوشك أن يختفى.

الخياط الأعمى الذى يتحسس القماش بذاكرته هو رمز للعراق الذى يعيش على ذكريات ماضيه الزاهر.

ينتهى الكتاب عند عتبة عام ٢٠٠٣. الكاتب يصفه بالزلزال الذى بتر الذاكرة.

عدم الخوض فى تفاصيل ما بعد ٢٠٠٣ هو قرار فنى ونفسى بليغ. إنه يقول للقارئ: «هنا انتهى عالمنا، وما ترونه اليوم هو عالم آخر».

التوقف هنا يحفظ للكتاب وحدة موضوعية وشعورية، فهو كعنوان الكتاب «ما زال هناك».