الرسول والقرآن.. قراءة من زاوية مختلفة بعين محمود حسين

قطع محمود حسين طريقًا طويلًا فى عالم تأليف الكتب، التى كانا فيها مهمومين بكل ما يتعلق بمصر وبالإسلام على وجه الخصوص.

ورغم أهمية هذه الكتب، فإنها لم تحظ فى مصر لا بالانتشار الذى تستحقه ولا بالقراءة التى تليق بها، هذا رغم أنها تثير نقاشًا وجدلًا هائلين فى أوساط ثقافية عربية وغربية عديدة.

وقد تكون هذه محاولة عابرة للتعريف بكتب محمود حسين، التى بدأت بكتاب يتحرك فى مساحة انشغالهما الأساسى كشابين ينتميان إلى الحركة الشيوعية المصرية.

الصراع الطبقى فى مصر من 1945 إلى 1970

كان هذا هو أول كتاب يصدر لمحمود حسين، وهو تحليل تاريخى لتطور العلاقة الطبقية والديناميكيات السياسية فى مصر خلال فترة حاسمة من تاريخها، تميزت بنهاية الاستعمار وصعود القومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة، بهدف البحث فى إشكالية كيف شكلت الصراعات الطبقية المجتمع المصرى وأثرت على تطوراته السياسية والاقتصادية.

يغطى الكتاب الفترة من ١٩٤٥ إلى ١٩٦٨، وهى التى تميزت بنهاية الحكم البريطانى فى مصر، وصعود الحركات القومية، والإطاحة بالنظام الملكى المصرى فى عام ١٩٥٢ على يد حركة الضباط الأحرار بزعامة جمال عبدالناصر.

وفى الكتاب يستكشف الثنائى محمود حسين كيف تأثرت هذه الأحداث إلى حد كبير بالتوترات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة: نخبة الملاك والبرجوازية والطبقة العاملة والفلاحين.

ويدرس الثنائى صعود القومية والاشتراكية المصرية فى عهد عبدالناصر، ما أدى إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، مثل الإصلاح الزراعى عام ١٩٥٢، وتأميم الصناعات والخدمات العامة، وكيف هدفت هذه الإصلاحات إلى تحويل البنية الطبقية فى مصر من عدم المساواة إلى تعزيز قوة الدولة المصرية الجديدة.

خصص محمود حسين جزءًا كبيرًا من الكتاب لنضالات الطبقات العاملة، خاصة العمال والفلاحين ضد ظروف الاستغلال والظلم الاجتماعى، ويصف الثنائى إضرابات العمال وثورات الفلاحين والحركات العمالية التى ظهرت خلال هذه الفترة وتأثيرها على السياسة الوطنية، وكيف تم قمع هذه الحركات أو اختيارها من قبل الدولة، خاصة فى عهد عبدالناصر لتجنب الاضطرابات الجذرية.

ويسلط الكتاب الضوء على التناقضات الداخلية للنظام الناصرى، الذى كان يدافع عن الاشتراكية العربية والعدالة الاجتماعية، لكنه فى الممارسة العملية كثيرًا ما استخدم الأساليب الاستبدادية للحفاظ على السلطة، وينتقد الطريقة التى أدار بها عبدالناصر الصراعات الطبقية، من خلال قمع الحركات اليسارية واستمالة النقابات وتهميش كل المعارضة باسم الوحدة الوطنية.

البُعد الآخر الذى يستكشفه الكتاب هو العلاقة المعقدة بين الدولة الناصرية والبرجوازية البيروقراطية، وعلى الرغم من أن النظام اتخذ تدابير ضد الحيازات الكبيرة من الأراضى وبعض الصناعات، فإنه حافظ على درجة من التعايش مع البرجوازية البيروقراطية النائسة، ساعيًا إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة فى أثناء محاولته بناء دولة ثورية.

ويختم الثنائى محمود حسين الكتاب بتحليل إرث هذه الصراعات الطبقية فى مصر حتى عام ١٩٦٨، وهو العام الذى تميز بتزايد السخط الشعبى والمظاهرات الطلابية والعمالية، ما كشف عن حدود إصلاحات عبدالناصر والتوترات الاجتماعية التى لم يتم حلها، وقد استمرت هذه الديناميكيات فى التأثير على السياسة المصرية بعد فترة طويلة من وفاة عبدالناصر، والتغيير فى المسارين الاقتصادى والسياسى فى عهد أنور السادات.

العرب فى الحاضر

يقدم الثنائى محمود حسين فى هذا الكتاب تحليلًا نقديًا للتحولات الكبرى التى ميزت العالم العربى فى ذلك الوقت، مباشرة بعد حرب عام ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣، ويستكشف التحديات التى واجهتها هذه المجتمعات فى سياق الاضطرابات السياسية والسعى إلى الحداثة.

يحلل الكتاب هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧، وأسباب الفشل العسكرى والاستراتيجى الذى كان، وينظر إليه على أنه صدمة فى العالم العربى.

يناقش الثنائى، أيضًا، التبعات السياسية والنفسية لهذه الهزيمة التى كشفت عن نقاط ضعف الأنظمة العربية آنذاك، وأدت إلى التشكيك فى توجهاتها السياسية وشرعيتها.

وينتقد الكتاب الأنظمة الاستبدادية التى تسيطر على العالم العربى، وإخفاقات المشاريع القومية التى وعدت بالتحرر والوحدة والتحديث، لكنها انجرفت فى كثير من الأحيان نحو الأنظمة القمعية، ويحلل أيضًا الحركة القومية العربية وحدودها، خاصة فى ظل قيادة جمال عبدالناصر فى مصر.

ويوضح المؤلفان كيف اصطدم حلم الوحدة العربية بالمصالح المتباينة، والتنافسات الإقليمية، وعدم قدرة الأنظمة على التعاون الحقيقى على أسس المساواة أو الديمقراطية.

وينتهى الكتاب بتأمل فى مستقبل العالم العربى وإمكانات التغلب على الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى تحول جذرى فى المجتمعات العربية، ما يتضمن إرساء الديمقراطية الحقيقية، والعدالة الاجتماعية، وإعادة قراءة نقدية للتقاليد والمصالحة بين الحداثة والأصالة الثقافية.

عرب وإسرائيليون

هذا هو الكتاب الثالث لمحمود حسين، ويتضمن مناظرة مطولة بين بهجت النادى وعادل رفعت من جهة، والمؤرخ شاوول فريدلاندر فى الجهة المقابلة.

صدر الكتاب فى نهاية عام ١٩٧٤ عن دار «سوى» للنشر.

كان شاوول فريدلاندر مؤرخًا وأستاذًا جامعيًا يهوديًا عاش فى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تعرف عليه محمود حسين فى دار النشر «سوى» فى باريس عن طريق الكاتب الفرنسى «جان لاكوتير»، الذى عمل مراسلًا صحفيًا فى القاهرة، وألف كتابًا عن جمال عبدالناصر، وكان «لاكوتير» وزوجته «سيمون» قد التقيا بهجت وعادل فى القاهرة فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ اقترحا عليهمًا الحوار مع فريدلاندر، ووافقا بشرط موافقة فريدلاندر على انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى.

فى الكتاب منهج فريد فى المحادثة المباشرة والصريحة بين وجهتى نظر متعارضتين.

قدم فريدلاندر بصفته أحد الناجين من المحرقة ومؤرخًا لإسرائيل الحديثة وجهة نظر متأثرة بحاجة إسرائيل إلى الأمن والبقاء.

وقدم محمود حسين وجهة نظر عربية تتضمن انتقاد الاحتلال الإسرائيلى وحول تقرير المصير الفلسطينى.

كان الهدف من الكتاب هو إنشاء جسر بين روايتين لا يمكن التوفيق بينهما فى كثير من الأحيان.

أزمة الإمبريالية

كان هذا هو كتابهما الرابع، ولم يشتركا فيه معًا فقط، بل اشتركا مع آخرين، وكانت هذه أول وآخر مرة يفعلان ذلك، صدر الكتاب عن دار نشر مينوى فى العام ١٩٧٥، ولم يترجم إلى العربية، وكان معهما فيه سمير أمين المفكر المصرى الأصل، وألكسندر فير، وجوستاف ماسيا، وكلهم كتاب يساريون.

السفح الجنوبى للحرية: مقالة عن نشوذ الفرد فى العالم الثالث

صدر هذا الكتاب فى العام ١٩٨٩، واستكشف الفرد والحرية فى سياق مجتمعات العالم الثالث، وبالأخص فى العالمين العربى والإسلامى.

يشكل هذا الكتاب انعكاسًا عميقًا للديناميكيات الاجتماعية والسياسية والثقافية، التى تشكل ظهور الفردية والحرية فى المجتمعات التى اتسمت بالاستعمار والتخلف ونضالات التحرير، معالجًا فى الوقت نفسه مسألة كيفية ظهور فكرة الفرد- بما هو كائن مستقل له حقوقه الخاصة المتميزة عن حقوق المجموعة- فى مجتمعات العالم الثالث.

ويبين محمود حسين أن هذا الظهور غالبًا ما يكون متعارضًا ومعقدًا، بسبب البنى الاجتماعية والسياسية والدينية التى تسيطر على هذه المجتمعات، وكذلك مسألة الصراع بين التقليد والحداثة، محللًا الصراع بين القيم التقليدية والتطلعات الحديثة، حيث تفرض فى العديد من مجتمعات العالم الثالث، التقاليد معايير مجتمعية ودينية تعوق تأكيد الفردية.

ويستكشف محمود حسين كيف يمكن أن تتعارض هذه التقاليد مع المفاهيم الحديثة، مثل الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يركز على الحركات السياسية والاجتماعية التى سعت للدفاع عن الحرية والحقوق الفردية، ويبين كيف أن هذه النضالات، على الرغم من العقبات، سمحت للأفراد بتأكيد أنفسهم كفاعلين مستقلين داخل مجتمعاتهم.

عن بعثة بونابرت فى مصر

صدر هذا الكتاب فى العام ١٩٩٨ عن دار نشر «آكت سود»، واختار فيه محمود حسين كتابات لكل من «فيفان دينو» أحد مرافقى نابليون بونابرت فى حملته على مصر، والمؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى عن هذه الحملة وعلق عليها.

اعتمد محمود حسين طريقة مبتكرة فى الكتاب لدراسة الحملة، بعد كل ما كتب عنها، تمثلت فى المواجهة بين نصوص كتبها الجبرتى، وأخرى كتبها دينو.

أظهر الكتاب الصدام الحضارى بين البلدين مع انبهار كل طرف بحضارة الطرف الآخر، فالمصرى انبهر بحضارة الفرنسى الحديثة، بينما انبهر الفرنسى بالحضارة المصرية القديمة.

كان من المفروض أن يكون اسم الكتاب «النسر وأبوالهول»، كما اختار محمود حسين، إلا أن الناشر لم يعجبه العنوان، فرضخا له.

السيرة.. نبى الإسلام كما يرويه أصحابه وصحابته

بدأ الثنائى محمود حسين يهتمان بالدراسات الإسلامية، واستغرق العمل فى هذا الكتاب عشرة أعوام وصدر فى جزءين.

صدر الجزء الأول عام ٢٠٠٥ ووصل وقتها لقائمة أكثر الكتب مبيعًا فى فرنسا.

وصدر الجزء الثانى عام ٢٠٠٧.

يعيد محمود حسين بناء الأحداث الكبرى فى حياة النبى من خلال شهادات متنوعة ومتناقضة فى كثير من الأحيان

يعيد الكتاب النظر فى حياة النبى محمد، من خلال شهادات وقصص أصحابه من المصادر الإسلامية الكلاسيكية، ولكن مع سردها بطريقة تسمح بفهم أفضل للبعدين الإنسانى والروحى والقضايا السياسية فى الحياة النبوية.

يتميز الكتاب بأسلوبه السردى الذى يعطى صوتًا لأصحاب النبى، وبالتالى يقدم منظورًا إنسانيًا ومباشرًا لأحداث حياة النبى محمد، بدلًا من تقديم سيرة خطية كلاسيكية.

يعيد محمود حسين بناء الأحداث الكبرى فى حياة النبى، من خلال شهادات متنوعة ومتناقضة فى كثير من الأحيان، تعكس مدى تعقيد العلاقات والمواقف فى ذلك الوقت، ومن خلال اختياره رواية قصة النبى من خلال صوت أصحابه، يسلط محمود حسين الضوء على تعدد وجهات النظر والتجارب داخل المجتمع الإسلامى الأول، وتستخدم قصص الصحابة مثل عائشة، وعلى، وعمر، وأبى بكر، وغيرهم الكثير؛ لاستكشاف ليس فقط أحداث حياة النبى محمد، ولكن أيضًا المناقشات الدينية والأخلاقية والسياسية التى رافقت تشكيل الإسلام.

لا يسعى الكتاب إلى فرض رؤية عقائدية أو سيرة ذاتية للنبى، بل يسعى إلى تقديم الرسول كزعيم روحى وسياسى يواجه تحديات معقدة، ويضعا محمود حسين كل حدث فى سياقه التاريخى والاجتماعى والسياسى، ما يتيح للقارئ فهم قرارات النبى وردات أفعال أصحابه.

التفكر فى القرآن

أهدى محمود حسين هذا الكتاب لخالد محمد خالد، وصدر فى العام ٢٠٠٩، ونشر فى مصر والمغرب بعنوان «القرآن بين السماء والأرض».

يقدم الكتاب منهجًا متجددًا لقراءة القرآن وتفسيره، فهو دعوة لإعادة النظر فى النص القرآنى بعقل نقدى ومنفتح مع احترام كلى؛ لكونه كتابًا أوحاه الله لرسوله.

كما يدعو الكتاب إلى قراءة إنسانية للقرآن الكريم، تسلط الضوء على القيم العالمية مثل العدالة والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، ويندد بالقراءات الحرفية والأصولية التى تختزل القرآن إلى دليل قانونى أو أداة للسلطة.

ما لم يقله القرآن

نشر محمود حسين هذا الكتاب فى العام ٢٠١٣، ويستكشف فيه تفسيرات القرآن ويفحص ما لم يقله، والتى غالبًا ما تضاف إلى التفسيرات أو تشوهها قرون من التعليقات والفقه والممارسات الثقافية.

فى سبيل نقد القراءات الحرفية والأصولية، يتساءل الكتاب عن التفسيرات الحرفية والأصولية للقرآن، التى تميل إلى فرض قراءة ثابتة ومتجانسة للنص، يوضح كيف يمكن لهذه القراءات الخارجة عن سياقها أن تؤدى إلى ممارسات جامدة وأيديولوجيات قمعية لا تعكس روح النص الأصلى، كما يدعو إلى العودة إلى النص الأصلى للقرآن لفهم ما يقوله حقًا، وقبل كل شىء، ما لا يقوله.

ويسلط محمود حسين الضوء على التمييز بين الرسالة الروحانية للقرآن والتفسيرات الشرعية التى استمدتها منه مدارس الفقه الإسلامى عبر القرون، ويؤكد أن العديد من الأحكام التى تعتبر إسلامية لا ترجع أصولها بالضرورة إلى النص القرآنى، بل إلى التقاليد الثقافية أو التفسيرات الثانوية، ويفكك العديد من الأفكار والعقائد المسبقة المرتبطة بالإسلام، التى غالبًا ما تطالب بها التيارات المحافظة أو الأصولية، وهى تظهر كيف تمت صياغة مفاهيم معينة، مثل عدم المساواة بين الجنسين، أو معاقبة المرتدين، أو الجهاد والتلاعب بها لخدمة أهداف سياسية واجتماعية، ولا تمثل بالضرورة الرسالة الأصلية للقرآن.

«ما لم يقله القرآن» يردد صدى الدعوة لإصلاح الفكر الإسلامى، على أساس إعادة قراءة نقدية وعقلانية ومستنيرة للنص القرآنى، ويرى أنه من الممكن التوفيق بين الإيمان والحداثة، وتصور إسلام يحترم حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويشجع الاجتهاد، ويدعم فكرة أن كل مسلم يمكنه ويجب عليه قراءة القرآن بنفسه، دون الوساطة الحصرية لرجال الدين أو اللا هوتيين.

المسلمون أمام تحدى داعش

نشرت دار «جاليمار» فى العام ٢٠١٦ كتاب محمود حسين «المسلمون فى تحدى داعش»، الذى يتناول ظهور التنظيم الإرهابى داعش وانعكاساته على العالم الإسلامى، مقدمًا تحليلًا قويًا للتهديد الأيديولوجى الذى يمثله داعش، ويدعو إلى استجابة فكرية وروحية قوية لمواجهة الخطاب المتطرف، واستعادة صورة الإسلام المرتكز على السلام والتسامح والعدالة.

المعركة ضد داعش لا يمكن أن تكون عسكرية فقط بل يجب أيضًا أن تكون فكرية وروحية

ويستكشف الكتاب ظهور داعش فى سياق الفوضى الجيوسياسية التى أعقبت غزو العراق عام ٢٠٠٣ والحرب الأهلية السورية، ويبين كيف تمكن هذا التنظيم من استغلال فراغ السلطة والاستياء الاجتماعى والانقسامات الطائفية لترسيخ نفسه كقوة هائلة.

ويقوم المؤلف بتشريح أيديولوجية داعش التى تقوم على قراءة حرفية وعنيفة ومروعة للإسلام، والتى يصفانها بأنها منحرفة عن التقاليد الإسلامية ذات الأغلبية، وينتقدا الطريقة التى يتلاعب بها داعش بالنصوص المقدسة للإسلام، مثل القرآن والأحاديث النبوية؛ لتبرير أعماله العنيفة واللا إنسانية. ويستنكر قيام تنظيم داعش بتزييف المفاهيم الإسلامية مثل الجهاد والشريعة والخلافة، والذى يحرف هذه المفاهيم لخدمة أهدافه السياسية والعسكرية.

من الأفكار الرئيسية للكتاب دعوة المسلمين، خاصة المثقفين وعلماء الدين والقادة السياسيين، إلى تحمل مسئولية تحدى أيديولوجية داعش، فالمعركة ضد داعش لا يمكن أن تكون عسكرية فقط، بل يجب أيضًا أن تكون فكرية وروحية.

ويحلل الكتاب كيف يستخدم داعش الدعاية لجذب المجندين ونشر أيديولوجيتها، ويتناول كيفية استغلال التنظيم الظلم الحقيقى أو المتصور، والإحباطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المسلمين لدفعهم للانضمام إلى صفوفه، ويقترح طرقًا لمواجهة هذه الدعاية.

ويختم محمود حسين الكتاب باقتراح أنه يجب على المسلمين صياغة بديل روحى وسياسى ذى مصداقية للأفكار المتطرفة التى يروج لها داعش، ويجب أن يرتكز هذا البديل على فهم شامل ومنفتح وحديث للإسلام، بما يتماشى مع قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

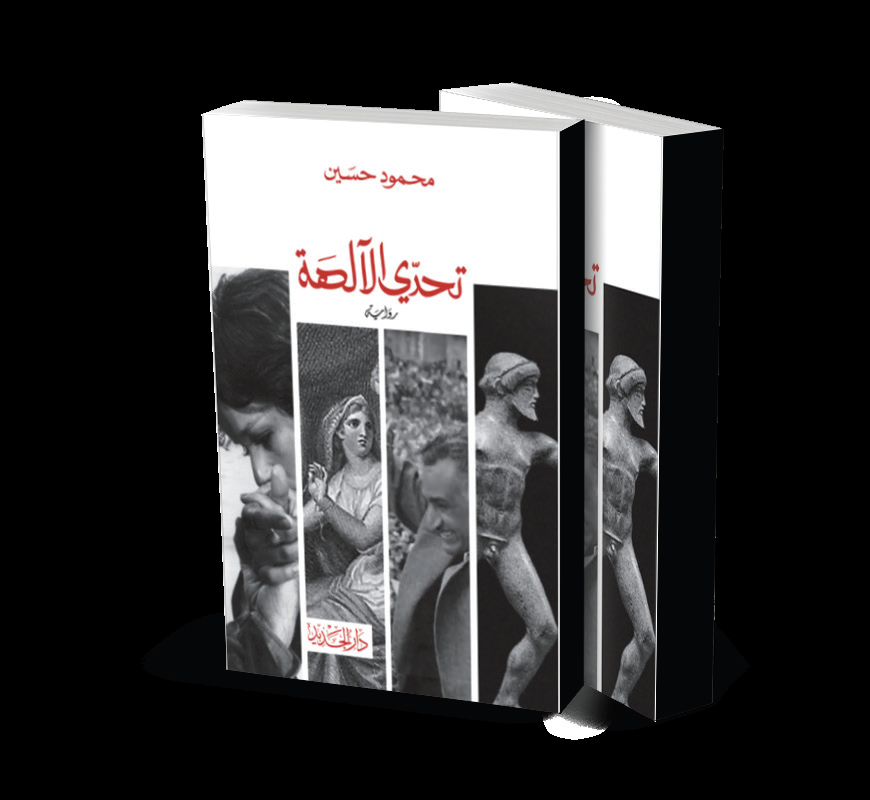

تحدى الآلهة

كانت هذه أول رواية لمحمود حسين، صدرت فى العام ٢٠١٥، وهى مزيج من الواقع والخيال، فبها بعض من سيرة الثنائى الذاتية.

كتب سمير غريب عن هذه الرواية مقالًا نشره فى جريدة الحياة اللندنية فى ٦ سبتمبر ٢٠١٦ قال فيه:

فى هذه الرواية شخصيتان، طالب وطالبة فى كلية الطب التى دخلها بهجت بالفعل، فى هذه القصة يتداخل الواقعى بالمتخيل، فالطالب شاب وطنى مثالى متمرد يؤمن بفكرة العدالة، لديه إحساس قوى بذاته، رأته زميلته الفتاة الجميلة «نادية» فقررت التعرف عليه، ذلك لأنه رغم شجاعته لا يبادر بالتعرف على الفتيات، الفتاة هى المبادرة، وهى أيضًا من وسط اجتماعى أعلى منه بكثير، لكن الحب غلب.

فجأة تم اعتقال الحبيب الطالب/ الراوى، مع آخرين ضمن حملة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام ١٩٥٩ ضد الشيوعيين، ظل متنقلًا بين معتقلات النظام حتى ١٩٦٤.

تتشابك الرواية عبر أزمنة عدة: زمن حياته اليومية فى معتقل الفيوم فى قلب الصحراء، وزمن طفولته وسط عائلة متواضعة فى إحدى قرى دلتا مصر، وزمن تفتحه على حب جعل نقاءه يجلى الاختبارات التى يمر بها.

إنها قصة حب شخصية، لكنها أيضًا قصة حب للوطن وللناس، قصة رومانسية، ولكنها سياسية أيضًا، فهذه الفتاة مثّلت مصر للفتى بشكل أو بآخر وبطريقة غير مباشرة، استلهم محمود حسين عنوان الرواية «تحدى الآلهة» من «أوديسيوس ملك إيتاكا» فى ملحمتى «هوميروس» الشهيرتين «الإلياذة والأوديسة»، الذى تحدى إله البحر بوسيدون وتحدى بحارته متعدد الألوهية «أبولو».

صحوة المحكومين

كان هذا الكتاب هو آخر ما نشره محمود حسين، وصدر فى العام ٢٠١٨.

فى النسخة الفرنسية كان عنوان الكتاب «ثوار النيل»، وعندما ترجم ونشرته دار الشروق فى العام ٢٠٠٣ تم تغيير العنوان إلى «صحوة المحكومين فى مصر الحديثة من رعايا إلى مواطنين ١٧٩٨ إلى ٢٠١١»

يقدم الكتاب منظورًا فريدًا للتاريخ المصرى، الذى غالبًا ما تهيمن عليه روايات النخب السياسية والعسكرية، فأحد أبرز جوانب الكتاب هو نهجه من القاعدة إلى القمة فى التعامل مع التاريخ، وبدلًا من التركيز على القادة أو إصلاحات الدولة أو القرارات السياسية، يفضل محمود حسين قصص الطبقات الشعبية والعمال والفلاحين والناشطين.

يتيح لنا هذا النهج إعادة اكتشاف تاريخ مصر الحديثة من منظور مختلف وتسليط الضوء على نضالات الناس العاديين ضد القمع والظلم وعدم المساواة.

على سبيل المثال، يناقش الكتاب بالتفصيل ثورات الفلاحين ضد الاستغلال فى ظل الاحتلال البريطانى والممالك المختلفة، ونضالات العمال الصناعيين فى أوائل القرن العشرين، وحركات التحرر الوطنى التى بلغت ذروتها فى ثورة ١٩٥٢ بقيادة حركة الضباط الأحرار. يتم تحليل كل حركة بعمق، مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع تقديم رواية إنسانية وعاطفية.

يعتمد محمود حسين فى الكتاب على العديد من المصادر الأولية، بما فى ذلك الأرشيف، والشهادات الشفهية، ومقالات الصحف من تلك الفترة، والأعمال الأكاديمية، وهذا يعطى الكتاب أساسًا متينًا وموثوقًا لتحليلاته التى تبرز القدرة على ربط الأحداث المحلية بالديناميكيات الإقليمية والعالمية؛ وبالتالى توفير إطار تحليلى شامل لفهم التطور السياسى فى مصر.

والكتاب مكتوب بأسلوب يسهل الوصول إليه، ما يجعله فى متناول المتخصصين فى التاريخ المصرى ودراسات الشرق الأوسط وعامة الجمهور المهتمين بالديناميكيات السياسية والاجتماعية فى المنطقة، ومع ذلك، فإن أسلوب السرد، الذى يكون أحيانًا كثيفًا جدًا، يمكن أن يجعل بعض المقاطع بحاجة إلى قراءة متأنية ومدروسة.

اثنا عشر كتابًا أنجزاها محمود حسين، لكن المفاجأة الكتى يكشفها سمير غريب أنه لديهما كتابان لم يصدرا بعد، وقد اطلع عليهما بحكم علاقته الخاصة بهما.

الكتاب الأول هو «إسلاميات».

أرسل بهجت النادى مسودة هذا الكتاب إلى سمير غريب فى ١١ يناير ٢٠١٠، وفيها نتعرف على سبب تحول محمود حسين للكتابة عن الإسلام.

من الممكن التوفيق بين الإيمان والحداثة وتصور إسلام يحترم حقوق الإنسان

يقول محمود حسين فى المقدمة عن ذلك: «لم نفاجأ حين جئنا إلى فرنسا ووجدنا أن الغالبية العظمى ممن كنا نلقاهم من أبناء الغرب، رجعيين كانوا أو تقدميين، كانوا يجهلون الكثير عن الإسلام وعن تاريخه، لم يدهشنا هذا الاكتشاف، إذ كنا نعلم أن الأوروبيين احتفظوا بمسيحيتهم ولم يتحولوا إلى الإسلام حين ظهر، كما كنا نعلم أن العداء بين المسيحية والإسلام كان قد استحكم منذ البداية، وأن الحروب بين البلاد التى اعتنق أهلها الإسلام وتلك التى بقى أهلها على نصرانيتهم، لم تتوقف منذ ظهر الإسلام، وأن آخر هذه الحروب بين فرنسا وثوار الجزائر لم تنته إلا منذ سنين قليلة، وتركت آثارًا وجروحًا عميقة عند كلا الشعبين، كما كنا نعرف أننا فى بلادنا نجهل بدورنا كل شىء عن المسيحية، ولا نبذل مجهودًا يذكر للتعرف عليها بالرغم من وجود أقلية مهمة من المصريين تعتنق هذا الدين وتمارس شعائره، كنا نعرف كل ما ذكرناه، ولذلك لم ندهش حين اصطدمنا بهذا الواقع؛ إلا أننا دهشنا حين اكتشفنا أن من كنا نلقاهم من مثقفين كانوا يجهلون بدورهم كل شىء عن الحضارة الإسلامية، وعن الدور الذى لعبته فى ميلاد وتطور الحضارة الأوروبية».

ويضيف محمود حسين: «ولدت هذه الصدمة لدينا الرغبة فى المساهمة فى عمل يسمح بإلقاء بعض الضوء على واقع الحضارة الإسلامية وما قدمته إلى أوروبا والعالم، فلم نتردد فى قبول اقتراح قدمه لنا بعض الأصدقاء الفرنسيين ذوى النوايا الطيبة بأن نعد سيناريو لحلقات تليفزيونية عن العصر الذهبى للإسلام رغم انعدام خبرتنا فى هذا المجال، فعدنا إلى قراءة الكثير من الكتب التى كنا قد قرأناها من قبل عن الإسلام وتاريخه، وأضفنا إليها العديد من المراجع الجديدة، وسودنا الكثير من الصفحات وأعددنا مشروعًا حظى برضاء المنتج، إلا أن تحول السيناريو إلى حلقات تليفزيونية استغرق ما لا يقل عن ربع قرن؛ إذ عجزنا عن أن نجد قناة تليفزيونية تقبل المساهمة فى تمويل هذه الحلقات وعرضها على الشاشة الصغيرة، كان الرد المألوف الذى كنا نواجه به من الجهات الإعلامية ومن الأصدقاء الذين كانوا يعملون فى هذا المجال، هو أن جمهور المتفرجين على التليفزيون فى فرنسا لا يهمهم العرب، ولا يعبأون بما حققوه فى ماضيهم؛ لأن ما يرونه من حاضرهم يكفيهم، ويكذب كل ما يمكن أن يقال عن ماضٍ عريق وحضارة كانت قد أينعت وازدهرت».

لكن حدث ما أفاد هذا المشروع، يقول محمود حسين: «إلا أن التغيرات فى المناخ الدولى وازدياد حدة التيارات العنصرية فى فرنسا أديا بعد صبر طويل إلى أن تقبل قناة تليفزيونية فرنسية المساهمة فى إنتاج هذه الحلقات وإذاعتها، وقد استدعى عملنا فى إعداد هذه الحلقات التى رأت النور فى أوائل هذا القرن، ولقيت نجاحًا، وقد لفتت نظرنا فى أثناء هذه القراءة أشياء جاءت فى كتب السيرة، وغيرها من الكتب عجزنا عن فهمها، ولم نجد ما يساعدنا فى تخطى هذا العجز فيما قرأناه من كتب التفسير، ولا عند من لقيناهم من المسلمين فى أثناء تجوالنا فى البلاد الإسلامية لتصوير هذه الحلقات، كما تبين لنا أن الغالبية العظمى من المسلمين الطيبين يجهلون دينهم ولا يعرفون عنه إلا القليل، فخطر لنا أنه قد يكون من المفيد أن نطرح بعض ما واجهنا من مشاكل للمناقشة؛ علها تجد عند البعض ما يلزم من إيضاح، مدركين تمام الإدراك أن الكثير من تجار الدين لن يترددوا فى أن يقولوا إن الحديث فى هذه المسائل لا يجدى ولا ينفع، بل قد يذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك، ويدعى أن فى طرح هذه الأسئلة إساءة إلى الإسلام.

الكتاب الثانى هو «وتوفى رسول الله»، وقد كتب محمود حسين مسودة هذا الكتاب مباشرة باللغة العربية، ولم ينشره ولم يترجمه.

أخذ الكتاب شكل رواية عن حياة الرسول «صلى الله عليه وسلم» وعن زوجاته، مركزًا على علاقته بالسيدة عائشة، وذكر جاريتها «بريرة» وخادم الرسول «أبومويهبة»، مستعرضًا بالتفصيل مرض الرسول والليلة الأخيرة فى حياة النبى، ثم وفاته وما حدث فيها وبعدها.

يقول سمير غريب: «ذكر لى محمود حسين أنه استند فى كل ما كتبه إلى مراجع تاريخية، ولم يؤلف أو يكتب شيئًا من خياله، لكن عدم نشر هذا الكتاب حرمنا من إمكانية مناقشات مفيدة تتضمن معلومات وآراء مختلفة، وأتمنى بالطبع أن يُنشر».