هيمنجواى.. أكاذيب لا تنفد وعُقد نفسية بلا حدود

- لم يحب كاتبًا مثل إزرا باوند ولم يحترم مثل جيمس جويس.. ولم يكره إنسانًا مثل كراهيته لأمه

- تعلم قواعد الكتابة الصحفية شابًا فى «كانساس سيتى ستار» وحولها كبيرًا لسمات مميزة لإبداعه الأدبى

- فى باريس لم يجد ناشرًا لكتابه الأول.. وفى كوبا حاصره الاتهام بسرقة «العجوز والبحر»

هل سرق «البابا هيم» روايته الأشهر «العجوز والبحر» من صياد إسبانى عجوز؟ وهل كان على علم باستغلال المخابرات الأمريكية المركزية له فى «الحرب الباردة الثقافية»، وكانت منظمة «الحرية الثقافية» ذراع المخابرات الأمريكية فى هذه الحرب السرية وراء إخضاعه للمتابعة والتحقيق حتى أصيب بالاكتئاب وانتحر كما جاء فى كتاب «من دفع للزمار؟» لمؤلفته البريطانية فرانسيس سوندرز؟! لماذا عاش يكره أمه تلك الكراهية التى لم يشف منها أبدًا حتى إنه لم يحضر جنازتها؟! وهل كانت لتلك الكراهية علاقة بانتحار والده، ما دفعه لاتهامها بقتله؟! وما كان دافعه لنشر الأكاذيب من حوله، حتى قيل إنه كان يكذب مثلما يتنفس، لدرجة أن كثيرين يشكون فى صحة جميع ما ورد فى سيرته الذاتية من وقائع وأحداث، لا لشىء إلا لأنها وردت على لسانه؟! لماذا حاول الانتحار أكثر من مرة إلى أن نجح فى فعلها وأطلق النار على نفسه فى الثانى من يوليو 1961؟!

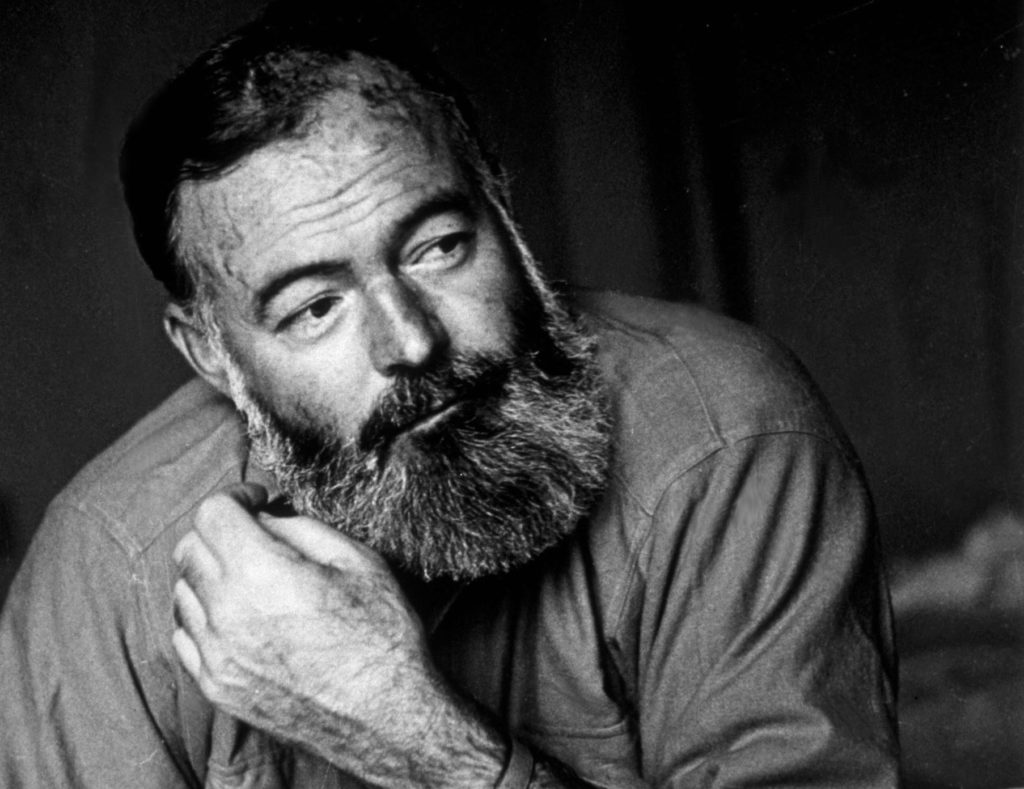

حياة صاخبة، مفعمة بالنساء والخمر والبطولات الزائفة.. بالألغاز والأسرار والأكاذيب، هى حياة الروائى والشاعر وكاتب القصة القصيرة والصحفى والرياضى الأمريكى الأشهر إرنست هيمنجواى، والحقيقة أنه لم يحيرنى كاتب فى محاولة الوصول إلى مفاتيح عالمه الإبداعى مثل هذا الرجل الأسطورى، إذ كانت لغته المتقشفة والمباشرة واحدة من أسرار تميزه التى اكتسبها من عمله كصحفى، ولعبت المصادفات دورًا مهمًا فى حصوله على فرصة تدريب ممتازة فى صحيفة «كانساس سيتى ستار»، قلما تتوافر لغيره، وكانت طبيعة ميوله السردية ميزة أخرى، وحياته الصاخبة متعددة المسارات والشخصيات وقدرته على الاندماج وسط جميع الطبقات والفئات وتسبيك الأكاذيب ميزة ثالثة.. باختصار شديد، كان هو كشخص وكاتب أهم من ذلك كله، على الأقل لتوافره على عدد ضخم من الشخصيات بداخله، تتبادل الأدوار أحيانًا، وتتبادل اللعنات والميول والرغبات أحيانًا، وتكتب كل ما تراه دائمًا.

ملابس بناتية «مكشكشة».. وامرأة أكثر من اللازم

ولد إرنست ميلر هيمنجواى فى الحادى والعشرين من يوليو ١٨٩٩، فى ضاحية أوك بارك التى كانت تسكنها الطبقة الثرية فى شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، والداه هما الطبيب كلارنس إدموند هيمنجواى، والرسامة والموسيقية جريس هال اللذان حصلا على تعليم عالٍ، وحظيا بمكانة مميزة، فكانا محل تقدير بين سكان ضاحية أوك بارك الذين كانوا يشكلون مجتمعًا محافظًا، وكان هو الابن الثانى بين أشقائه الستة، سبقته مارسيلين، وتلته أورسولا، ومادلين، وكارول، ثم شقيقه الأصغر ليستر، وقيل إن والدته اتبعت العادات الفيكتورية بعدم تمييز ملابس الأطفال حسب الجنس، فكان إرنست وشقيقته مارسيلين التى تكبره بعام واحد، يشبهان بعضهما البعض إلى حد كبير، وأرادت جريس أن يبدوا كتوأم، فأبقت شعره فى السنوات الثلاث الأولى طويلًا، وألبسته كشقيقته ملابس بناتية «مكشكشة» مماثلة، ويقول بول جونسون فى كتابه «المثقفون» بترجمة الدكتور طلعت الشايب إن والده «كان طبيبًا ممتازًا، يمارس الصيد والرماية والرحلات البحرية والبرية فى الأحراش والغابات، وكان يمتلك كل المهارات البرية لرجال الغابات، وعلمها لابنه، وكانت أمه امرأة شديدة الذكاء، قوية الإرادة، ذات إنجازات كثيرة.. قارئة ممتازة، تكتب نثرًا جميلًا وشعرًا ذكيًّا، ترسم، تُصمم الأثاث وتصنعه، تغنى بصوتٍ جميل، وتعزف على آلات موسيقية مختلفة، وكتبَت ونشرت أغنيات جيدة، وكلاهما بذل كل ما فى وسعه لكى ينقل للأبناء، خصوصًا إرنست باعتباره الولد الأكبر والأكثر تفضيلًا، كل موروثهما الثقافى، فكانا والدين نموذجيين فى نواحٍ كثيرة، لذا نشأ هيمنجواى قارئًا جيدًا، مثقفًا ورياضيًّا ماهرًا».

ويضيف جونسون «كلاهما كان شديد التدين، ينتميان إلى طائفة إيبارشية خاصة، وكان والده إلى جانب ذلك من طائفة المسبتين الذين لا يعملون يوم السبت مثل كثير من اليهود»، وهو ما توضحه شقيقته مارسيلين بقولها: «كنا نصلى كل صباح، ونقرأ ترنيمة أو أكثر من الإنجيل، وكان الوالدان يفرضان قانون البروتستانتية الأخلاقى بشدة، ويعاقبان الخارج عليه بصرامة».. كانت جريس تصفع الأطفال بفرشاة الأسنان، وعندما كانوا يكذبون أو يتفوهون بألفاظ غير لائقة تغسل لهم أفواههم بصابون مر، وبعد العقاب يكون الركوع وطلب العفو من الرب.. كانت أمه تريده نموذجًا للبروتستانتى التقليدى، لا يدخن، لا يشرب، عفيفًا قبل الزواج، مخلصًا أثناءه، مطيعًا والديه موقرًا لهما فى جميع الأحوال، خاصة أمه، وكتب إليه والده فى إحدى المرات يقول له: «أريد أن تكون نموذجًا لكل ما هو طيب ونبيل وشجاع ومهذب فى الرجل، تخشى الله وتحترم المرأة».. أما هو، فحسبما يقول بول جونسون: «رفض هيمنجواى دين والديه بالكلية، كما رفض أن يكون الابن الذى يريدون.. وقرر بحزم منذ سنوات المراهقة أن يتبع أسلوبه الخاص فى جميع الأمور، وأن يصنع تصوره الخاص للإنسان الشريف والحياة الخيرة التى يستحقها.. ولكن دون أى مضمون دينى بالمرة، ويبدو أنه كان مجردًا من الروح الدينية، فقد ترك الاعتقاد فى السابعة عشرة عندما التقى بل وكاتى سميث، وكان والدهما مدرسًا ملحدًا، ألف كتابًا يثبت فيه أن المسيح لم يكن له وجود أبدًا.. وعند أول فرصة توقف عن ممارسة الدين، كان قد ذهب ليعمل لأول مرة فى صحيفة «كانساس سيتى ستار»، ويعيش فى منزل لا يشرف عليه فيه أحد، وكان تقريبًا فى العشرين من عمره عندما كتب يؤكد لأمِّه: «لا تقلقى أو تبكى أو تحزنى بخصوص أن أكون مسيحيًّا جيدًا، فأنا كما كنت دائمًا أصلى كل ليلة، وإيمانى قوى»، ولكنه كان يكذب، ويقول ذلك فقط من إراحة نفسه من رسائلها، وتقول زوجته الأولى هادلى، إنها لم تشاهده يصلى سوى مرتين، عند زفافهما وعند تعميد ابنهما، ويقول جونسون: «لكى يرضى زوجته الثانية بولين تحول إلى الكاثوليكية دون أن يكون لديه أى فهمٍ إضافى عن المذهب الجديد.. ثم تخلى عن ادعائه المظهرى للكاثوليكية بعد أن تركها، فالحقيقة أنه عاش حياته كلها بعد سنوات المراهقة وثنيًّا يعبد أفكارًا من صنعه».

كشف هيمنجواى عند بلوغه بأنه كان يكره والدته، ولم يغفر لها أبدًا فرض إرادتها على والده، الزوج الذى لم يقف فى وجهها مطلقًا.. إذ كان والده هو الطرف الأضعف فى زواجه، وكان يقف إلى جوار زوجته تمامًا فى خلافاتها مع ابنهما، ورغم أن مشاحناته كانت مع الاثنين أكثر مما هى مع الأم فقط، كان يركز مقاومته على جريس، لأنه كان يراها المصدر الرئيسى لإرادته الذاتية وقوته الأدبية، خصوصًا ما يتعلق بآرائها عن ثقافة مسيحية متفائلة، والتى كانت تعبر عنها فى كتاباتها القوية التى كانت لا تروق له، ولهذا كانت رغبته الدائمة فى ألا يكتب مثلها، وألا يستخدم أسلوبها الخطابى، إحدى القوى الدافعة له نحو الإتقان والتمكن الأدبى، وكتب عنها ما نصه: «كرهتُ جرأتها، وكرهت جرأتى»، وقال صديقه الروائى الأمريكى جون دوس باسوس: «هيمنجواى كان الرجل الوحيد الذى عرفته ووجدته يكره أمه إلى تلك الدرجة»، وقيل إن المرارة التى هيمنت على قلبه بسبب طريقة والدته فى تنشئته، أثرت على نهج تعامله مع الشخصيات النسائية فى رواياته، وعلى سلوكه فى التعامل مع زوجاته الأربع.. وأن هذه المشاعر استمرت مكبوتة فى صدره، حتى إنه عندما استقر فى كوبا، أرسل إليه ناشره عام ١٩٤٩ بشأنها، وكانت هى فى الثمانين من عمرها تقريبًا، فرد عليه بقوله: «لن أراها، وهى تعرف أنها لن تستطيع أن تجىء إلىّ هنا أبدًا»، وهو ما حدث بالفعل، واستمرت القطيعة بينهما حتى إنها توفيت دون أن يحضر مراسم جنازتها.

من ناحية أخرى، كانت برنيس كيرت، مؤلفة كتاب «نساء هيمنجواى»، تعتقد أن جريس هيمنجواى امرأة مظلومة، وكتبت عنها أنها «كانت امرأة متحررة، ومتحررة للغاية بالنسبة لعصرها، حضرت التجمعات المطالبة بحق المرأة فى التصويت، وغنت فى دور الأوبرا فى نيويورك، ثم قدمت دروسًا موسيقية فى منزلها لاحقًا.. كانت امرأة أكثر من اللازم بالنسبة لابنها، ولأنها كانت امرأة مبدعة جاهدت فى إثراء حياة أطفالها، وكذلك تلبية طموحاتها الشخصية، أصبحت فى نظر هيمنجواى الكاتب، زوجة أنانية دمرت زوجها»، ومن جانبه يفسر جونسون تلك الحالة من الكراهية بقوله: «كانت جريس امرأة قوية مخيفة، وكان هو فى طور التكوين لأن يصبح رجلًا قويًّا ومخيفًا، والدائرة لا تتسع لاثنين، ولذا وصل الصراع بينهما إلى ذروته»، وهو ما يفسر مثلًا رفضه دروسها فى العزف على التشيلو، واعترافه فى وقت لاحق من حياته بأن دروس الموسيقى تلك أسهمت فى صقل أسلوب كتابته، ما ظهر بوضوح كبير فى البنية المطابقة لروايته «لمن تقرع الأجراس».

فى بدايات عام ١٩٢٠، عندما عاد هيمنجواى من الحرب العالمية الأولى، وفشل فى أن يجد عملًا مناسبًا له، كان يشعر بداخله أنه بطل، بينما كان الوضع فى الحقيقة مزعجًا لوالديه بسبب بطالته وسلوكه السيئ فى نظرهما، وفى شهر يوليو من ذلك العام كتبت إليه أمه قائلة «إن حياة أى أم تشبه البنك، وكل طفل تلده يدخل إلى الحياة برصيد ضخم يبدو وكأنه لن ينفد، يستمر الطفل فى السحب، دون إيداعات جديدة فى السنوات الأولى كلها، بعد ذلك وحتى المراهقة، وعندما يكون السحب شديدًا، تكون هناك إيداعات قليلة ضئيلة، على شكل خدمات، بعض الامتنان، وبعض عبارات الشكر.. وفى مرحلة الرجولة، لكى يواصل البنك تقديم الحب والحنان، يكون فى حاجة إلى بعض الإيداعات معقولة الحجم.. عرفان بالجميل، تقدير، اهتمام بأفكار الأم وشئونها، أشياء بسيطة تقدم للبيت، رغبة فى إرضاء مطالب الأم لا إغضابها، زهور، حلوى، أو قطعة ملابس جميلة ترتديها، مع قُبلة أو ضمة حنان، تسديد بعض الفواتير لكى تخلى الأم ذهنها منها.. كل تلك الأشياء تكون بمثابة إيداعات تجعل الحساب فى وضع جيد.. أعرف أمهات كثيرات يتلقين هدايا مثل تلك وأكثر من أبناء أقل قدرات وإمكانات من ابنى، فإن لم تثب لرشدك، وتكف عن كسلك وتسكعك وبحثك عن الملذات، واستغلال وجهك الوسيم، وإهمال واجباتك نحو الله ونحو مخلصك المسيح، لن يكون فى انتظارك سوى الإفلاس؛ بعد أن تكون قد سحبت أكثر من الرصيد»، وقيل إنها احتفظت بهذه الورقة عدة أيام تمعن التفكير فيها، وتعيد صياغتها، ثم عندما قدمتها إليه بنفسها، كانت ردة الفعل المتوقعة هى الغضب المتصاعد، ثم البدء فى التعامل معها كعدو.

قواعد «كانساس سيتى ستار» الصارمة

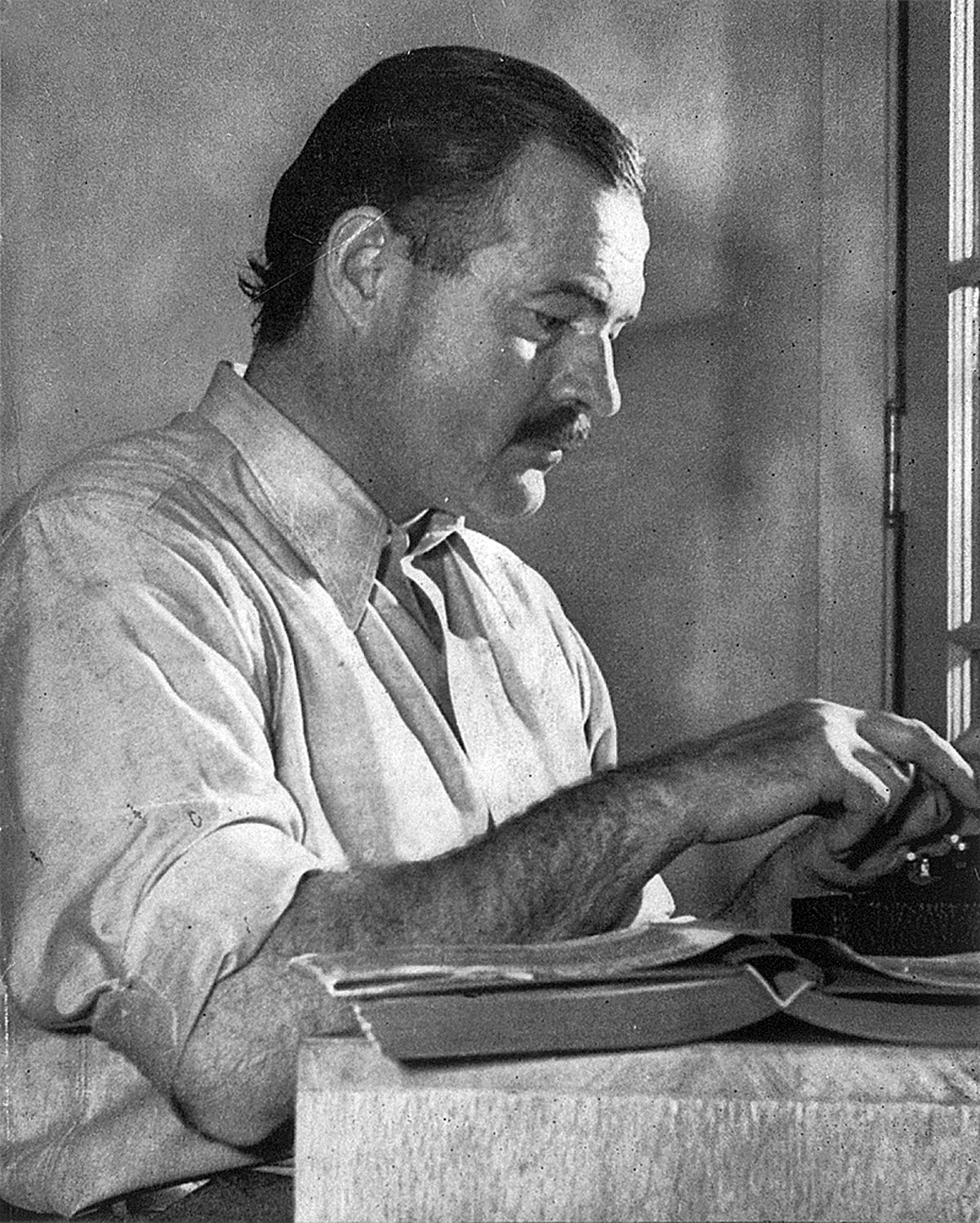

بدأت رحلة هيمنجواى مع الكتابة خلال فترة دراسته الثانوية، وحرر خلال العامين الأخيرين له جريدة المدرسة والكتاب السنوى، ومثل كثير من الكتاب والأدباء وقتها بدأ حياته صحفيًا قبل أن يصبح روائيًا، فالتحق بالعمل فى جريدة «ذا كانساس سيتى ستار» بعد أن أنهى دراسته الثانوية، وعلى الرغم من أن فترة عمله بها لم تزد على ستة أشهر، كانت لديه فرصة تدريب مميزة على قواعد الكتابة الصحفية، حتى إنه اعتمد فيما بعد على دليل أسلوب الجريدة أساسًا بنيويًا فى كتابته، خصوصًا الإرشادات العامة للصحيفة، التى كانت تتلخص فى أربع قواعد أساسية، هى: «استخدم جمل قصيرة، استخدم فقرات أولية قصيرة، استخدم لغة إنجليزية قوية، كن إيجابيًا ولا تكن سلبيًا»، وذلك إلى جانب عدد كبير من القواعد التى وضعها رؤساء تحرير الصحيفة الذين تناوبوا عليها، والتى وصلت إلى ١١٠ قواعد لإجبار المراسلين على استخدام لغةٍ إنجليزية بسيطة واضحة ومباشرة، خالية من الكليشيهات والتعبيرات المستهلكة، وهى القواعد التى كان يتم تطبيقها على الجميع بصرامة شديدة، وقال عنها هيمنجواى بعد ذلك إنها كانت «أفضل قواعد تعلمتها فى مهنة الكتابة»، وقيل إنه فى ١٩٢٢ كان يغطى مؤتمرًا فى جنوة الإيطالية، حيث تعلم فن الكتابة التلجرافية، واستوعبه بسرعةٍ شديدة، كان يقول لرفيقه وهو يعرض عليه أول برقية ناجحة يكتبها: «انظر إلى هذه البرقية؛ ليست فيها صفات ولا أحوال. لا شىء سوى الدم والعظم والعضلات، إنها لغة جديدة»، ويقول بول جونسون فى كتابه «المثقفون»: «على هذا الأساس الصحفى بنى هيمنجواى أسلوبه الخاص، الذى كان عبارة عن نظرية وتطبيق.. وقد كتب الكثير عن طريقته فى الكتابة فى بعض أعماله، ومنها «حفل متنقل»، و«تلال إفريقيا الخضراء»، «موت فى الظهيرة»، وأطلق عليها «نظرية الجبل الجليدى»، ومفادها أن الحقائق تطفو فوق سطح الماء، بينما تأخذ البنية الداعمة والرمزية شكلًا آخر بعيدًا عن الأنظار».. أما المبادئ الأساسية للكتابة التى وضعها لنفسه فقد كتب عنها ما نصه: «ابحث عما أعطاك الإحساس، الفعل الذى أعطاك الدهشة، بعد ذلك اكتبه بوضوح حتى يراه القارئ كذلك.. كل شىء لا بد أن يتم باختصار، باقتصاد، ببساطة، بأفعال قوية، بعبارات قصيرة ودون أى شىء لا ضرورة له.. النثر معمار وليس ديكورًا داخليًّا، لقد انتهى عصر الباروك»، ومن جانبه يعتقد كارلوس بيكر، كاتب سيرته الذاتية، أن هيمنجواى، نظرًا لأنه كان فى بدايته كاتبًا للقصص القصيرة، تعلم «تحقيق الاستفادة القصوى من المعانى والمفردات بأقل ما هو متاح منها، وكيفية تشذيب اللغة، ومضاعفة تكثيف المعنى، وقول الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، بطريقة تتيح للقارئ فهم ما هو أكثر من الحقيقة».

قبل نهاية عام ١٩٢١، انتقل هيمنجواى مع زوجته هادلى ريتشاردسون التى كانت تكبره بثمانية أعوام للحياة فى العاصمة الفرنسية باريس بناء على نصيحة من صديقه الروائى شيروود أندرسون، وكانا قد أرادا زيارة روما بعد زواجهما بقليل، لكن أندرسون أقنعهما بزيارة باريس بدلًا من ذلك، ومدهما برسائل تعرّف لهما المدينة، ويعتقد كارلوس بيكر، أول من كتب سيرة هيمنجواى الذاتية، أن أندرسون حينما نصحه بالذهاب إلى باريس، بسبب سعر الصرف النقدى مقابل الدولار، الذى جعلها مكانًا مناسبًا غير مكلف للعيش فيه، زامن ذلك سبب أهم، هو أن المدينة حينذاك كانت «مركزًا يعيش فيه أكثر الناس إثارة للاهتمام فى العالم»، على حد وصفه.. وفى باريس، التقى هيمنجواى مجموعة من الكتّاب، منهم الكاتبة الأمريكية وجامعة الأعمال الفنية جيرترود إستاين، والروائى الأيرلندى جيمس جويس، والشاعر الأمريكى إزرا باوند، الذى يصفه بيكر بأنه الشخص الذى «يمكن أن يساعد كاتبًا شابًا فى بلوغ أعلى درجات حياته المهنية»، ويعترف هيمنجواى فى أكثر من مناسبة بأنه كان شديد التأثر به، ويقول إنه تعلم منه أكثر مما تعلم من أى إنسان آخر: «كان باوند هو الإنسان الذى يؤمن بالكلمة الوحيدة الدقيقة التى ينبغى استخدامها، وهو الرجل الذى علمنى ألا أثق بالصفات»، وربما لهذا كان يولى اهتمامًا خاصًّا لدقة التعبير، فكان كثيرًا ما يفتش فى القواميس عن الكلمات التى ينبغى استخدامها لدقة أكبر.

تقابل باوند وهيمنجواى للمرة الأولى بالصدفة فى عام ١٩٢٢، وكان ذلك فى «مكتبة شكسبير» لصاحبتها سيلفيا بيتش، وهى مكتبة إنجليزية مهمة على الضفة الغربية لنهر السين، فتوطدت صداقتهما بسرعة، وتجول الاثنان فى إيطاليا عام ١٩٢٣، وعاشا فى نفس الشارع فى عام ١٩٢٤، ورعى باوند موهبة هيمنجواى الشابة، التى اعترف بتميزها، وقدمه إلى جيمس جويس، الذى أصبح نديمه الدائم فى جلسات السُّكر والعربدة، رغم أنه هو من قال عن جويس إنه الكاتب الوحيد الذى كان يقلده فى دقته، ويحترمه من أجلها.

عاش هيمنجواى تلك الفترة برفقة هادلى فى مبنى صغير فى الحى اللاتينى، وكان يعمل فى غرفة مستأجرة فى مبنى مجاور، فيما أصبحت إستاين، التى كان صالونها الأدبى معقلًا للحركة الحداثية فى باريس، مُرشدة هيمنجواى وعرابة لابنه جاك؛ فعرفته فى صالونها الذى كان يحضره بانتظام على كثير من الرسامين المؤثرين فى ذلك العصر، مثل بابلو بيكاسو، وخوان ميرو، وخوان جريس، كما عرفته بالفنانين والكتاب المغتربين فى حى مونبارناس، والذين أطلقت عليهم اسم «الجيل الضائع»، المصطلح الذى أشاعه هيمنجواى لاحقًا عند نشر روايته «ثم تشرق الشمس»، إلا أنه فى خاتمة المطاف آثر إيقاف نفوذ إستاين عليه، ما أدّى إلى تدهور العلاقة بينهما وانتهى إلى نزاع أدبى امتد لعقود.

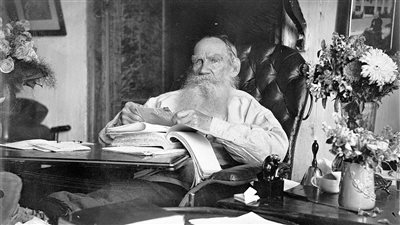

ورغم تأثيره الطاغى فيما بعد على كتابات مجايليه والأجيال التالية، كان من الصعب أن يحصل على اعتراف مبكر بكتاباته، حتى إنه لم يجد من ينشر عمله الأول «ثلاث قصص وعشر قصائد»، والذى كان بمثابة مغامرة طليعية جديدة فى وقتها، فنشره فى طبعة محلية، وظل حتى ١٩٢٥ لا تلتفت المجلات الكبرى إلى أعماله، ومنها مجلة «دايال» التى كانت ترفض استقبال قصصه ونشرها، رغم أنها كانت تعتبر نفسها مجلة طليعية مغامرة.. واستمر ذلك التجاهل حتى نشر «ثم تشرق الشمس» التى باعت مئات الآلاف من النسخ عام ١٩٢٦، و«رجال بلا نساء» التى نشرت عام ١٩٢٧، ثم «وداعًا للسلاح» عام ١٩٢٩، والأخيرة هى الرواية التى يرى نقاد كثيرون أنها أفضل ما كتب، وتميزت بالالتقاط الدقيق للأحداث، واللمحة الساخرة، والارتباط القوى بينه وبين موضوعات قصصه، خصوصًا جوها النفسى، وكتب نقاد كثيرون أن أفضل ما يميز أعماله أن «الفعل» كان دائمًا هو موضوعه الأول، يبحث عنه، ويركز عليه ويصفه بمهارة شديدة وفائقة، وقيل إنه كان دائمًا ما يستهدف تجنب الوعظ والإرشاد الواضح، مهما كان نوعه، ومهما كانت عظمة كاتبه، حتى إنه كتب عن تولستوى ما نصه: «أنا معجب بالحرب والسلام، بسبب الوصف الرائع والمؤثر للحرب وللناس، ولكنى لم أثق يومًا فى تفكير الكونت العظيم.. كان بإمكانه أن يبدع أكثر من ذلك، وأصدق من ذلك، وبصورة أفضل من أى أحد آخر، لكن تفكيره اليسوعى الأخرق لم يكن أفضل من تفكير مدرسى التاريخ الإيفانجليكيين، وقد تعلمت منه كيف أكره عقيدتى الخاصة بشدة، وأن أكتب بصدق ومباشرة وموضوعية، وتواضع قدر المستطاع».

أكاذيب بيضاء وسوداء وبكل الألوان

منذ بداية الأربعينيات أصبح «بابا هيمنجواى» شخصية مألوفة فى المجلات المصورة الأمريكية، ينافس نجوم هوليوود فى شهرته، وقيل إنه كان أكثر شخص فى التاريخ يعطى مقابلات صحفية واستجابات لكاميرات المصورين، خصوصًا مع مواصلته الاستمتاع ببعض هواياته العنيفة، رغم أن ذلك لم يكن حقيقيًا أو بالقدر الذى يدعيه، كان هناك هبوط فى حماسه للحياة البرية.. وقيل إنه كان يفعل ذلك عن عمد أو بإرادته، ففى رسائله إلى تشارلز سكرينر، ناشر أعماله، كانت هناك إشارات زائفة ومدعاة عن نشاط كبير، منها مثلًا أنه كتب إليه فى ١٩٤٩ يقول: «احتفالًا بعيد ميلادى الخمسين، مارست الجنس ثلاث مرات، أصبت عشر حمامات سريعة جدًّا فى نادى الصيد، شربت كثيرًا مع الأصدقاء، وجُبت المحيط طوال المساء بحثًا عن السمك الكبير»، ويعلق بول جونسون على هذه الرسالة التى يوردها فى كتابه «المثقفون» متسائلًا: «هل كان ذلك صحيحًا؟ غير صحيح؟ مبالغة؟! لا أحد يعرف»، ويضيف: «لا شىء من كلام هيمنجواى عن نفسه، والقليل من كلامه عن الآخرين، يمكن أن تأخذه على محمل الصدق دون دليل.. ورغم الأهمية المركزية للصدق فى كتاباته، إلا أنه كان يؤمن شأن المثقفين جميعًا بأن الصدق لا بد أن يكون خادمه المطيع.. كان يعتقد، وأحيانًا يتباهى، بأن الكذب جزء من تدريبه ككاتب، فكان يكذب عمدًا، بوعى، ودون تفكير».

فى قصة «بيت الجندى» يقول هيمنجواى: «من الطبيعى أن يكون أفضل الكتَّاب كذابين، جزء كبير من حرفتهم هو أن يكذبوا، أن يخترعوا، إنهم كثيرًا ما يكذبون دون وعى، ثم بعد ذلك يتذكرون كذبهم بندم شديد»، ولكن جونسون يؤكد أن هيمنجواى كان يكذب من قبل أن يخترع اعتذارًا رسميًّا عن ذلك، فقد كان يكذب وهو فى الخامسة من عمره عندما ادعى أنه استطاع أن يوقف حصانًا جامحًا بمفرده، وكان يكذب وهو فى الثامنة عشرة عندما أخبر أحد أصدقائه أنه اصطاد سمكة، بينما كان قد اشتراها من السوق، وعندما كان يروى عن احترافه الملاكمة فى شيكاغو، وأنه استمر فى اللعب رغم كسر أنفه فى إحدى المباريات، وعندما أخبر والديه فيما بعد أنه خطب لنفسه ممثلة السينما ماى مارس، تلك التى لم يكن رآها فى حياته سوى على شاشة السينما، بل إنه كان يردد ذلك أمام زملائه فى صحيفة «كانساس سيتى ستار» مع مزيد من التفاصيل، منها مثلًا أن خاتم الخطبة كان ثمنه ١٥٠ دولارًا.

ويذهب جونسون إلى أنه حتى سيرته الذاتية «حفل متنقل»، لا يمكن الاعتماد عليها، ويقول: «كان هيمنجواى يكذب عادة على والديه وإخوته، وعلى الجميع، حتى فى كلامه العادى، وأحيانًا يكذب لأسباب غير واضحة.. فهكذا قال إن أخته كارول اغتُصبت وهى فى الثانية عشرة من أحد الشواذ جنسيًّا، وهذا غير صحيح، وبعد ذلك كان يزعم أنها طُلقت، وأحيانًا يقول إنها ماتت، بينما الحقيقة أنها كانت تعيش سعيدة فى حياتها الزوجية، لكن مع شخص يكرهه»، وادعى أنه من أصول هندية وأن له بنات فى الهند فى إحدى المرات.

على أن أكثر أكاذيب هيمنجواى الكبيرة والمتكررة ما يتعلق بخدمته فى الحرب العالمية الأولى، إذ يبدو أن الحرب أطلقت عنان شخصية الكذاب بداخله، فكانت اختراعاته عما حدث معه فى إيطاليا كاذبة لدرجةٍ غير عادية، ومنها مثلًا أنه قال إنه تطوع فى الجيش، ولكنهم رفضوه لضعف نظره، وهو ما لا يوجد أى دليل عليه، وغير محتمل الحدوث.. ورغم أن الجميع يعرفون أنه لم يكن مقاتلًا، وكان ذلك باختياره، فإنه قال فى مناسبات مختلفة، بما فى ذلك مقابلات صحفية، إنه خدم فى فوج المشاة الإيطالى رقم ٦٩، وحارب فى ثلاث معارك كبيرة، وادعى أنه كان ضمن فوج مفرقعات، كما أخبر صديقًا عسكريًا بريطانيًا أنه قاد هجومًا أصيب أثناءه بجرحٍ بالغ، وأخبر رفيقه فى الحرب الأهلية الإسبانية أنه كان قائد سرية، ثم كتيبة وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره.. صحيح أنه جرح ولكنه كان يكذب مرارًا وتكرارًا عن المناسبة التى جرح فيها، وعن طبيعة الإصابة، وقال إنه سقط مرتين بنيران مدفع ماكينة، وأصيب اثنتين وثلاثين مرة بخمس وأربعين طلقة، وفوق كل ذلك قال إنه قد عُمد كاثوليكيًّا على ما كانت تتصوره الممرضات فراش موته.. فى إحدى حكاياته الإيطالية المختارة والمكررة، أن امرأة من صقلية أخذته أسيرًا جنسيًّا، كانت صاحبة فندق واحتجزته معها لمدة أسبوع، وكانت كل هذه الأقوال غير صحيحة، أو على الأقل غير مؤكدة، وينفى بعضها بعضًا.

كذب عن كل زيجاته وطلاقاته وتسوياته المادية، وكانت زوجته الثالثة مارثا جيلهورن تقول إنه أكبر كذاب، وإن معظم حكاياته التى قد تبدو مغطاة بغطاء من تفاصيل سيرته الذاتية يمكن أن تكون من اختراعه، ولا أصل لها فى الواقع.

كان الجميع سعداء ما عدا «البابا هيم»

كانت رواية «العجوز والبحر» التى تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائى قام ببطولته النجم أنتونى كوين، واحدة من الأعمال التى رشحته بقوة للفوز بجائزة «نوبل للأدب» عام ١٩٥٤، وهى الرواية التى لم يمر نشرها لأول مرة دون ضجة، أحدثتها مجلة «إكسلسيور» الكوبية، حيث نشرها هيمنجواى خلال فترة إقامته فى العاصمة الكوبية هافانا عام ١٩٥٢، وقالت مجلة «إكسلسيور» إن الصياد ميجيل راميرز الذى يبلغ ٦٨ عامًا من العمر، هو البطل الحقيقى والوحيد لرواية هيمنجواى، وإن الكاتب اشترى منه الحكاية مقابل وعد بمركب جديد حال صدور الرواية لكنه لم يفعل، وقيل إن هيمنجواى بمجرد قراءته تقرير المجلة، تحامل على أوجاعه، وسافر فى اليوم التالى إلى قرية «كوجيمار» التى قيل إن ذلك الصياد يعيش بها، ليتحدث معه حول ما أوردته المجلة، حاملًا فى يده آلة تسجيل، وقيل إن راميرز أكد له أنه لم يذكر حرفًا من الكلام المنشور، لكن التحقيق الصحفى بدا جذابًا للقراء، لأنه يتعرض لحكاية عجوز خدعه أحد كبار الكتّاب، وكما اجتذبت الدماء سمك القرش فى الرواية، سرعان ما اتجهت كبريات الصحف إلى «كوجيمار» ليتحول راميرز إلى نجم إعلامى، حتى إنه بدأ يستسيغ الحكاية ويصدقها، خصوصًا أن القرية تحولت إلى مقصد للسياح، وكان الجميع سعداء بما يحدث فيما عدا هيمنجواى الذى تمنى وقتها لو أنه لا يزال محتفظًا بقدرته الجسدية، وقال: «كنت مستعدًا لأن أضرب الجميع»، ومن جانبه قال الكاتب الروسى هنرى بوروفيك، أحد أصدقاء هيمنجواى المقربين خلال فترة وجوده فى كوبا: «كان الجميع يدعون إرنست (البابا هيم)، أعتقد أن صيادى كوجيمار هم من أطلقوا عليه هذا اللقب. حسنًا، وإلا كيف سينادون السيد هيمنجواى؟ كان عليهم أن يبتدعوا لقبًا يفهم باللغتين الإنجليزية والإسبانية معًا»، وكتب بوروفيك فى مذكراته ما يلى: «فى نهاية المساء، التفت إلىّ إرنست هيمنجواى طلبًا للإجابة عن سؤالين أو ثلاثة، وقلت بضمير مرتاح: كنت فى قرية كوجيمار، وأرونى رجلًا عجوزًا قالوا إنه كان النموذج الأولى لبطلك». فأجابنى ساخطًا: «لم آخذ منه شيئًا لأكتبه! إنه صياد عديم الفائدة! لمجرد الحصول على ٥ دولارات من المراسلين، يدعى أنه ذلك العجوز».. وهدأ، ثم تابع: «العجوز والبحر هو الكتاب الوحيد الذى كتبته بسرعة ويسر.. لا أتذكر عدد الأيام، ولكن حدث ذلك بسرعة كبيرة، فى الصباح وقفت قرب مكتبى، وانتظرت باهتمام لأرى ما الذى سيفعله العجوز، لكن قبل ذلك، فكرت فى الأمر لمدة ١٣ عامًا. وبمجرد وقوع ذلك الحادث فى كوجيمار، قررت أن أكتب الرواية».