خطيئة جمال حمدان.. رجل الجغرافيا يفتى ولا يعرف الفرق بين الإبداع الأصلى والملخصات الموجهة للأطفال

- قال إن الأدب «سقط متاع» و«ترفيه عقلى» وهو الذى لم يقرأ سوى «روايات الجيب»!!

- كيف لا تدرك أنه لولا «الحكى» ما واصلت البشرية رحلتها على الأرض؟!

توقف كثيرون، وأنا منهم، عند عناوين الحوار الذى نشرته «حرف» فى العدد السابق مع الجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان، فى سياق ملف عن حاضر الرواية العربية ومستقبلها، وما تضمنه من آراء صادمة بخصوص تعامله مع الأدب والكتابة الأدبية، وخصوصًا ما جاء على لسانه من أن الأدب ليس سوى «سقط متاع للعقل البشرى»، وأنه يرى أن قيمة الأدب «المادية» فى حياتنا محدودة جدًا، ولا يستطيع أن يرى له موضوعًا، وإن رد ذلك إلى فترة التلمذة التى لم تخرج فيها قراءاته الأدبية عن ملخصات «روايات الجيب» التى نعرف جميعًا أنها كانت ملخصات مخلة، موجهة للأطفال كفاتح شهية للقراءة ليس إلا، ولا ينبغى أن يبنى عليها رجل عاقل حكمه على أديب أو مفكر أو منتج إنسانى فى غير تخصصه، لكنه عندما تحدث عن تصوره للأدب ورأيه فيه كرجل ناضج وأستاذ جامعى، قال إنه لا شىء أكثر من مجرد «ترفيه عقلى»!!.. هكذا دون أى درجة من التردد أو مراجعة للكلمات لفهم مقاصدها، قبل أن يلقى بها فى وجه الجميع!!

ورغم أننى لا أتمتع بميزة حسن الظن بما وراء الكلمات، ظننت فى البداية أن العناوين تختلف بدرجة أو أخرى عن نص ما قاله العالم الراحل الكبير، لكننى عندما توغلت فى قراءة الحوار، انزعجت مما قرأت، وعندما أعدت النظر مرة واثنتين بحثًا عن مخرجٍ أحتفظ من خلاله بتقديرى للعالم الجليل، ازددت انزعاجًا، ورفضًا لما جاء على لسانه من أفكار وتصورات تخص الكتابة الأدبية والشعر والرواية، فعلى قدر ما يحظى به كاتب «شخصية مصر.. دراسة فى عبقرية المكان» من مكانة فى تاريخ الثقافة المصرية والعربية، فإن كثيرًا مما جاء فى حواره لا يخرج عن كونه مجرد مغالطات، أو آراء لا تتسق مع تلك المكانة، بل ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تصورات تخرج عن مفكر بحجم جمال حمدان، دون الوقوف عند عبارات قالها بنفسه عند تقديمه لها باعتبارها أفكار صبيانية، وأنه تراجع عن بعضها فى مرحلة تالية من حياته، على أن كثيرًا مما قاله فى ذلك الحوار لا يمكن التعامل معه والقبول به أو المرور عليه مرور الكرام، فغلطة الكبير بألف، ما بالك وكثير مما جاء على لسانه يدخل تحت تصنيف الخطايا التى لا ينبغى لمثله أن يسقط فيها، وهو الرجل الذى نظن أنه يدرك الفارق بين انطباعات العامة والدهماء ممن يمكن أن تحركهم الأهواء والعواطف، وبين عالم كبير ورصين، يدرك قيمة مناهج البحث والإبداع، وأصول التفكير العلمى وقواعده، ويدرك أهمية التخصص، وتكامل العلوم الفيزيائية والإنسانية، ودورها جميعًا فى مسارات الحضارة الإنسانية، ورحلة البشر على وجه الأرض.

تصورات صبيانية لا تصلح لغير «فترة التلمذة»

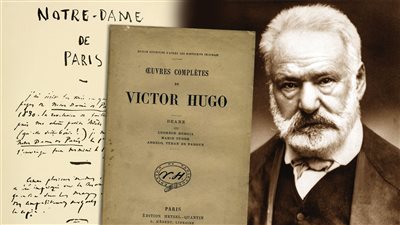

الحوار حسبما جاء فى مقدمته منشور فى ٣٠ أغسطس ١٩٨٦ بمجلة «آخر ساعة»، أى قبل رحيله بسبع سنوات كاملة، وقال أستاذ الجغرافيا فى تمهيده لهذه الآراء إنها تخص «فترة التلمذة» مستخدمًا كلمة «والغرابة»، ما يجعلنى أريد الذهاب إلى أنه كان فى دهشة من استحواذ تلك التصورات «الصبيانية» على عقله فى تلك الفترة، خصوصًا أنه هنا كان يتحدث عن قراءته لحوالى خمسمائة رواية فيما كان يعرف وقتها باسم «روايات الجيب»، ولكنه لم يقل، وربما لم يكن يعرف، أن تلك الطبعات لم تكن سوى طبعات مختصرة اختصارًا مخلًا، كانت ومازالت مجرد فاتح شهية موجه لمن يبدأون رحلتهم مع الحياة والقراءة وبناء المعارف، وأنها فى أفضل صورها مجرد تعريف للفتية بأن هناك على وجه الأرض إبداعًا إنسانيًا يستحق القراءة والتأمل، ولعل كثيرًا من قراء الأدب يذكرون معى أن منها مثلًا تلك الترجمة البائسة لرائعة ماركيز «مائة عام من العزلة» التى قدمتها واحدة من تلك السلاسل تحت عنوان «لعنة الغواية»!!، وكانت من الرداءة والسوء بمكانٍ دفعنى شخصيًا عندما قرأتها صغيرًا إلى الظن أنها لكاتب متواضع، محدود الموهبة لا يمكن أن يكون هو ذلك الفائز بجائزة «نوبل».. فهل يمكن لأى عاقل أن يحكم على رائعة فيكتور هوجو «البؤساء» لمجرد أنه قرأ ملخصًا لها؟!

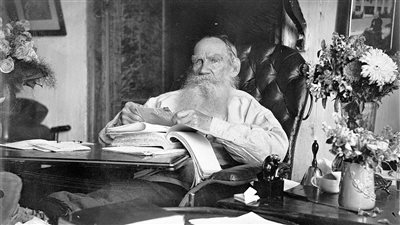

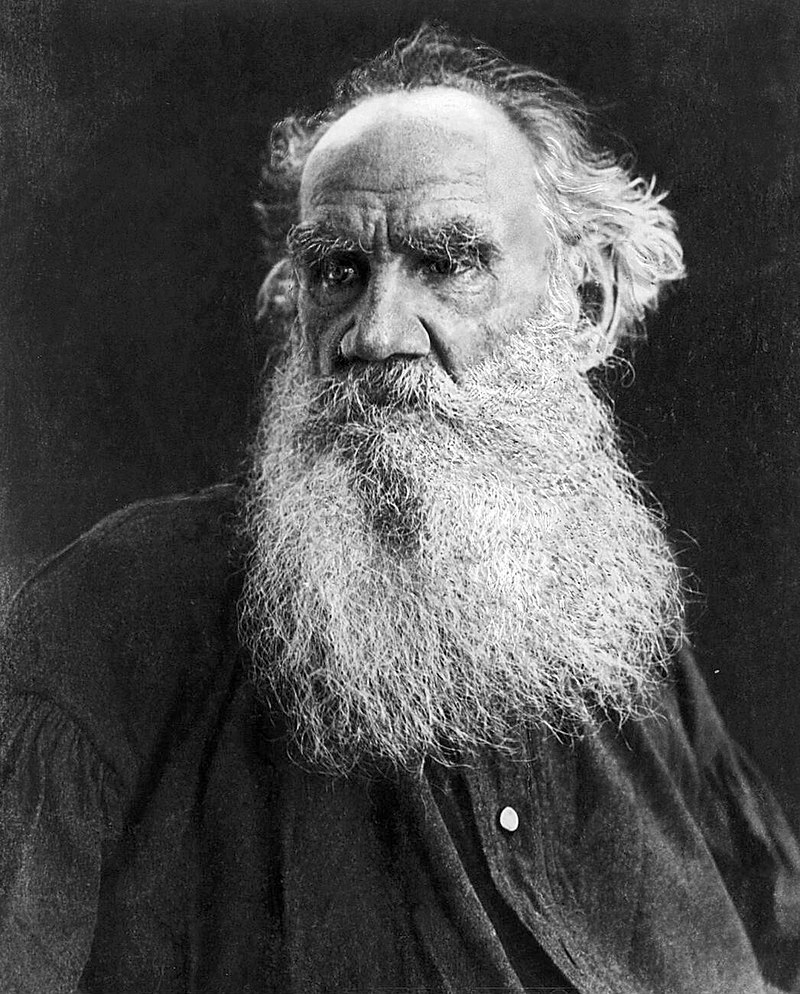

هل يتصور أى عاقل أن ملخص «آنا كارنينا» الموجه للصبية هو ذاته النص الأصلى للرواية التى كتبها كبير المفكرين الروس ليو تولستوى، بل ويصدر حكمًا عليها وعلى كاتبها ومن لفوا لفه أو ساروا على دربه؟!

فى ذلك الحوار يقول جمال حمدان ما نصه: «فى جيلنا كانت فترة التلمذة الثانوية فى عصر روايات الجيب، ولم يكن فى مصر قارئ إلا ويقرأ روايات الجيب، فكانت کالأفيون.. قرأت حوالى ٥٠٠ رواية جيب.. ومع ذلك والغرابة كنت بعيدًا عن الأدب، وبصراحة أكثر، وقد يؤذى هذا بعض الأصدقاء، لم أؤمن بالأدب فترة طويلة من حياتى أو معظم حياتى، وشككت فى مجرد وجوده، ولفترة طويلة كنت أعتبر أنه لا يعدو أن يكون سَقط متاع العقل البشرى، وكان هذا فعلًا تعريفيًا للأدب.. لماذا؟ لأننى لم أستطع أن أرى له موضوعًا، ومن الممكن أن يخوض فى كل شىء دون أن يتقيد بأى حقيقة.. وقيمته المادية فى الحياة محدودة جدًا، لكل هذه الأسباب كنت أشك إلى حد بعيد فى الأدب»..

إلى هنا والكلام ليست به مشكلة، ولا يؤذى أصدقاء ولا غير أصدقاء، فالرجل لا يتوقف عن استخدام صيغ الفعل الماضى «كنت» و«كانت» و«كان»، ومايشبهها من كلمات تؤكد أن ما يقوله كله من الماضى «المستغرب»، وأنها تصورات تخص «فترة التلمذة الثانوية»، ومن ثَم فلا مجال هنا لمناقشة أو حوار، لا اعتراض ولا تفنيد ولا رد.. هى تصورات قديمة و«صبيانية» تذكرها الرجل بمناسبة سؤال لا أهمية له، فأجاب عليه بإجابة لا تقدم ولا تؤخر، بما فيها حديثه عن عدم إيمانه بالأدب معظم حياته أو لفترة طويلة من حياته.

مخلوق جغرافى بلا استعدادات لميول أخرى

فى الفقرة التالية مباشرة من الحوار يقول الدكتور جمال حمدان: «مع النضج العقلى بدأت أرى أنه من الممكن أن يُترك هامش ضيق على جانب الحياة لهذا النوع من الترفيه العقلى»!! ثم يقول فى فقرة أخرى ما نصه: «أعتقد أن الأدب أساسًا هو الأسلوب الجميل، الفكر مطلوب والمضمون لا بد منه، ولكن بدون الأسلوب أنا لا أقبل الأدب»!! ويضيف رجل الجغرافيا: «من أبرز الأدباء الجدد يوسف القعيد، والغيطانى، وأصلان... ولحسن الحظ أن كلهم تسلقوا ترام العالمية فى غفلة من الزمن»!!

هنا أجدنى مضطرًا للتوقف قليلًا، وتأمل ذلك التشبيه الساذج.. «الترفيه العقلى»، فالحقيقة أننى لا أستوعب أن يصدر مثل هذا التشبيه للأدب من صاحب «شخصية مصر».. هل هذا فعلًا هو نص ما قاله أستاذ الجغرافيا حول الأدب والكتابة الأدبية؟!

هل يمكن فعلًا اعتبار مثل هذا التصور نتاج عقلية نضعها فى تلك المكانة التى تحتلها فى الضمير المصرى والعربى؟!

ألا يدرك السيد المتخصص فى تغيرات الطبيعة والمناخ وتحولات التضاريس، أن الأدب والإبداع الإنسانى لا يمكن أن يكون مكانه مجرد «هامش ضيق على جانب الحياة»، وأنه لولا الحكى ما وصل الإنسان إلى القرن الحادى والعشرين، لولا الكلام ما تناقل الإنسان الأول خبراته وتجاربه، ولما وصلت البشرية إلى مكانها الحالى بين كافة مخلوقات الله.. فالحقيقة أننى لا أظن أن الكاتب الكولومبى الأشهر جابرييل جارثيا ماركيز كان يتحدث عن نفسه فقط عندما اختار أن يكون عنوان سيرته الذاتية هو «عشت لأروى»، فهكذا عاش الإنسان منذ نشأة البسيطة، أو منذ وطأت قدماه الأرض، أو أيًا كانت الطريقة التى وجد بها فوق هذه البقعة الضئيلة فى «درب التبانة».

المؤكد بالنسبة لى أنه فى البدء كانت الحكاية، تعلم الإنسان الكلام لكى يحكى ويقص على أشباهه من المخلوقات ما رأى بعينيه من وقائع وأحداث وطرق ينبغى على البقية الحذر منها أو سلوكها أو البحث عن كيفية للتعامل معها، والمؤكد، بالنسبة لى، أن هذا الفن الضارب فى أعماق التاريخ الإنسانى كان ومازال أحد المكونات الأساسية لرحلة البشرية، أو هو إحدى الركائز التى بنيت عليها الحضارة الإنسانية، بمراحل تطورها كافة، جسدية ومادية ملموسة أم نفسية وحسية غير مجسدة.. ولولا فنون الشعر والرواية وغيرها من فنون الحكى وتناقل التجارب والخبرات، ما واصلت الإنسانية رحلتها فى سلم الحضارة والتطور وصولًا إلى لحظتها الآنية.. ألا يدرك أستاذ الجغرافيا أن قصة إيزيس وأوزوريس، مثلًا، تفوق فى دلالاتها ومعانيها وأحداثها عشرات المعلومات العلمية الجافة، وأن قصة أو رواية يمكنها أن تدله على تحول فى مسار نهر أو بحر، أو تغير فى تضاريس مكان لم يكن يعرف عنه أى شىء؟! أليس من الوارد مثلًا أن شق البحر لنبى الله موسى يمكن أن يفتح بابًا للبحث عن عمق المياه فى خليج السويس فى منطقة دون غيرها؟!

ألا يدرك أن كتب الأديان المعروفة، كلها بلا استثناء، تعتمد على القص للتعبير عما تريد توصيله من أفكار وتصورات، وأنها اتخذت من الأدب وسيلة لتجسيد فلسفاتها، وأنها تمتلئ بالحكايات والمواقف والأحداث والتشبيهات؟! وأن الرواية على وجه التخصيص هى فن الحياة القادر على دفع الإنسان إلى المضى قدمًا، وتجاوز المنغصات والتعامل معها، مواجهة الأشباح ولو كانت مجرد أحلام يقظة، أو كوابيس، وهواجس تخص الآتى من الأيام؟!

هل قرأ رواية «فساد الأمكنة» للرائع صبرى موسى وما قدمته من خدمة لعلم الجغرافيا الذى هو تخصصه الدقيق؟ وهل سمع عن رواية «السيد من حقل السبانخ» بما فيها من خيال تحول مع العلم إلى واقع حى وملموس نعيشه الآن؟!

من أين جاءته الجرأة ليتحدث ويفتى ويحكم فيما لا علم له به؟! ما لم يطلع عليه أو على مناهج نقده وتفنيده، وما قدمه للبشرية من آثار مادية ملموسة وفعالة وفى غاية الأهمية؟!

المدهش أن السيد حمدان لم يتوقف عند تلك التصورات الساذجة، فأكمل يقول: «أقرأ الآن لكثير من الأدباء ينعون الأدب فى المستقبل، البعض يقول إن عصر الحضارة الحديثة فى القرن العشرين هو التليفزيون والفيديو، لم يعد عصر الأدب. من قبل الصحافة ورثت جزءًا كبيرًا جدًا من الأدب، والآن ترث البقية السينما، أستطيع مثلًا أن أشاهد فيلمًا فى السينما فى ساعة يختصر فى «الحرب والسلام» لتولستوى التى أقرأها فى ثلاثة أيام، وأصبح هيكل القصة أو الفكرة نفسها هى محور الأصالة فى الأدب، أما الوصف والأسلوب تلاشى على شاشة التليفزيون والسينما»..

الحقيقة أننى لا أجد ما يمكن قوله للتعليق على تلك الفقرة، ولا أريد أن أسأله: «هل يتساوى تأثير مشاهدة فيلم سينمائى مع قراءة العمل الأصلى المنقول عنه؟! وهل يجوز أن يصدر هذا الكلام عن عالم فى عامه الثامن والخمسين (هو عمره وقت نشر الحوار)؟! فالرجل بالتأكيد كان يدرك ما يقول، ويقصده تمامًا، ويبدو أن هذا هو آخر علمه بالكتابة والأدب والإبداع والعلوم الإنسانية، ولهذا فعندما سأله محرر الحوار (لماذا اخترت الجغرافيا بالذات ميدانًا للبحث؟)، كان جوابه نصًا: (هذه مهنتى وهوايتى، التقى فيها استعدادى الطبيعى مع ميلى الشخصى، وأنا أعتقد أن تركيبة عقليتى جغرافية بحتة، فأنا مخلوق جغرافى أو حيوان جغرافى.. خلقت جغرافيًا رغم أنفى. وأنا أعتقد أن استعدادى الطبيعى للجغرافيا هو الترجمة العلمية لاستعداداتى وميولى الفنية».

هو بالفعل كلام لا يصدر إلا عن «مخلوق» جغرافى، لكنه بلا استعدادات لميول أخرى لا فنية ولا أدبية، ولا أظن أننى بحاجة إلى مواصلة التعليق على ذلك الحوار الصادم والمزعج.. والمريب.