عناق ألزهايمر.. حين صافحت ابنتى مصطفى محمود

- رمق بعينيه بصمت وابتسم لابنتى، ثم حرك شفتيه وكأنه يرسل إليها قبلات سريعة

كان عام 2008 عامًا غائمًا فى ذاكرتى، لا لأنه مر وحسب، بل لأنه حفر داخلى أخاديد من الحزن والقلق والدهشة، ذلك العام الذى بدأت فيه أمى فجأة وبدون سابق إنذار تسقط شيئًا فشيئًا من بين أيدينا، أصابها المرض على حين غرة، شلل رباعى أربك الجسد كله، وسرق منها الحركة والكلام، كأن الحياة قررت أن تمتحن صبرنا، أو كأنها توقفت عند أعتاب بيتنا لتلقى علينا أثقل ما فى جعبتها من ابتلاء.

بينما كانت أمى تستقر فى سريرها ساكنة، لا تملك من أمرها شيئًا، كنا نحن فى دوامة المستشفيات والأشعات والتحاليل والتقارير، أشار طبيبها إلى ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص فى العلاج الطبيعى والتأهيلى، رشح لنا «دار المنى»، تلك المنشأة الطبية ذات السمعة الجيدة، وعلمت فيما بعد أن ذلك الطبيب شريك بها؛ لذلك رشحها، والتى أصبحت منذ اليوم الأول مسرحًا جديدًا لحكايتنا المرهقة.

كنت أزورها يوميًا، لا يهدأ لى بال حتى ألمح عينيها، حتى لو لم ترد نظراتى بنظرات، كنت أتابع مع الأطباء، أترصد نبرة صوت الممرضين، ألتقط الكلمات العرضية التى قد تفتح نافذة أمل، كنت أعيش على وعد صغير غير معلن: أن تستعيد أمى ولو القليل من حركتها، من لغتها، من ملامحها القديمة.

وفى خضم هذا الروتين الثقيل، بدأت وجوه الممرضات والأطباء تصبح مألوفة، ومن بين كل الوجوه، كانت هناك زهرة.

زهرة... ممرضة عراقية، چميلة القسمات، هادئة كما النسيم، كانت تتحدث بنبرة يشوبها دفء الوطن البعيد، تعرفنا تدريجيًا، تبادلنا القهوة، والحديث العابر، وبعض الدعوات الصامتة على أبواب الغرف، وذات مساء وبينما كنت أزور أمى بصحبة ابنتى الصغيرة «چميلة»، التى بالكاد تجاوزت عامها الأول، اقتربت زهرة منى وهمست فى أذنى: «هل تسمحين لى بأن أصطحبها قليلًا؟»، ظننت فى بادئ الأمر أن چميلة بحيويتها المعتادة استطاعت كسب ود الجميع، فأرادت زهرة فقط أن تداعبها برهة أو تلهو بها بعيدًا عن أجواء المرض الثقيلة.

لكن طلب زهرة تكرر، يومًا بعد يوم، كانت تأتى وتطلبها كأنها تقصدها وحدها، وفى كل مرة كنت أوافق، ظنًا منى أن تلك اللمحة البريئة قد تخفف عن الممرضات فى دوامهن الطويل.

حتى جاء يوم لم أتمالك فيه فضولى، فسألت زهرة بلطف: «لماذا تحرصين على اصطحابها فى كل زيارة؟»، لم تتهرب من الإجابة، بل قالتها ببساطة وعيناها تلمعان بشىء من السر: «أنا آخذها إلى الغرفة المجاورة.. حيث الدكتور مصطفى محمود».

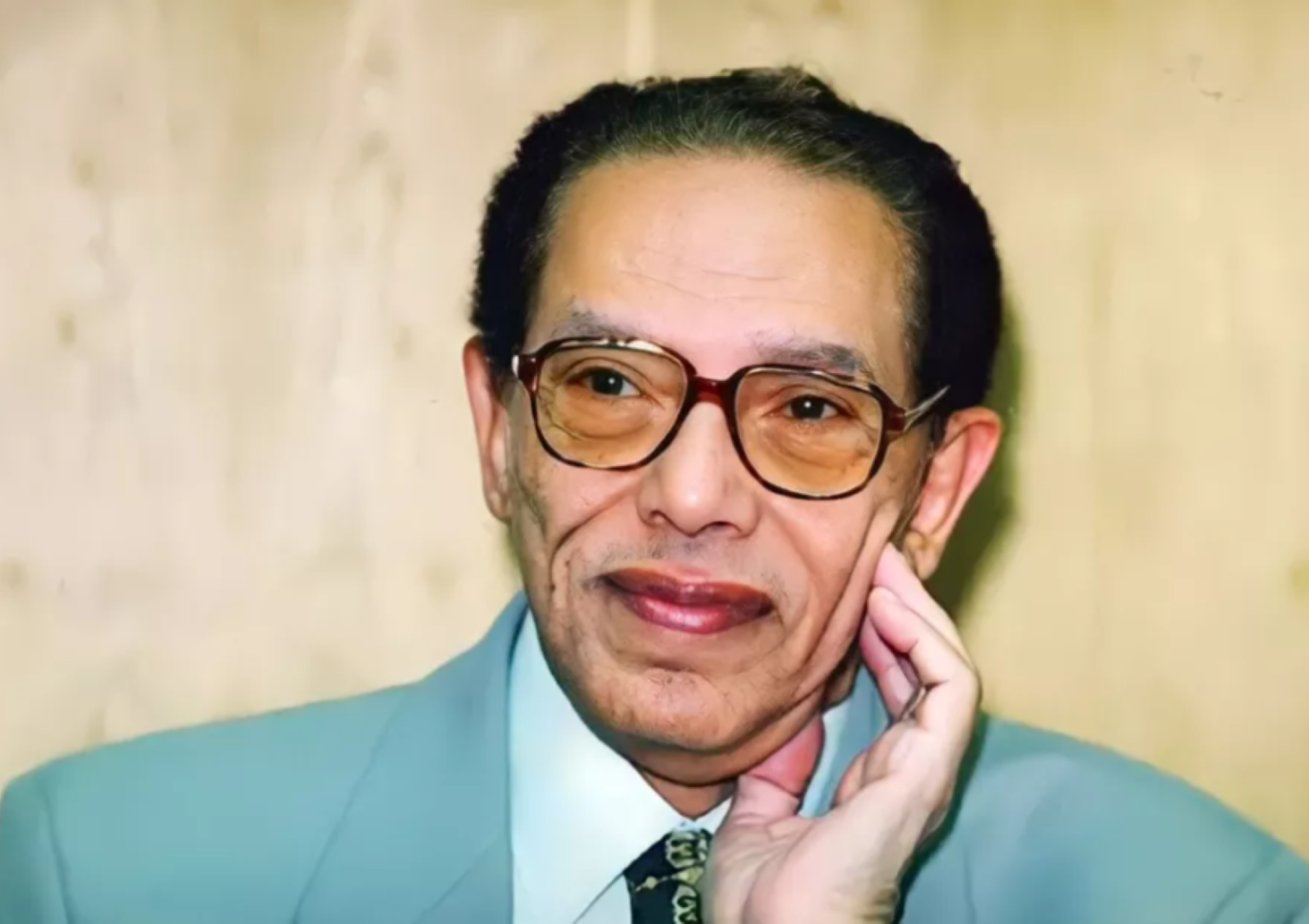

ارتبكت، «مصطفى محمود؟!» كررت الاسم كما لو أنه شبح جاء من الماضى، هل يعقل؟ أيكون هو؟! العالم والمفكر، صاحب «العلم والإيمان» والكتب التى شكلت وعينا؟!

ابتسمت زهرة وقالت: «نعم، هو... لكنه الآن لا يتحدث مع أحد، لا يبتسم لأحد، لا يتفاعل إلا إذا رأى طفلًا صغيرًا.. فقط الأطفال يوقظون فيه بقايا الروح».

تسمرت فى مكانى، شعرت بشىء أقرب إلى الذهول، كيف لإنسان ملأ الدنيا علمًا وفلسفة أن ينكمش فى صمت ألزهايمر؟ كيف يصبح العقل الذى أنار العقول رهينة مرض يلتهم الذكريات كما يلتهم النار الهشيم؟

طلبت منها أن أرافقها فى المرة المقبلة، أردت أن أراه لا من باب الفضول، بل من باب الوداع المتأخر، من باب الوفاء لمن علمنى كيف أضع العلم فى كفة، والإيمان فى الأخرى.

دخلت الغرفة، وكانت تشبه جناحًا هادئًا فى فندق لا مستشفى، على اليمين طاولة صغيرة مستديرة بأربعة كراسى، وعلى اليسار باب حمامه الخاص، مبلط بالسيراميك الأبيض، أنيق ونظيف على نحو يشى بالاحترام لصاحبه، فى عمق الغرفة، وضع السرير بطريقة عرضية، وكان جالسًا عليه.. الدكتور مصطفى محمود.

كان نحيلًا، جالسًا فى صمت، لا حول له ولا قوة، حملت «چميلة» على ذراعى وتقدمت نحوه بخفة متوترة، وبدأت أحدثه بحذر المحب، لكنه لم يلتفت، لم يجب، لم يبد كمن يسمع، حتى رمق بعينيه بصمت وابتسم لابنتى، ثم حرك شفتيه وكأنه يرسل إليها قبلات سريعة فى الهواء، كانت ابنته للحظات، أو ربما كانت شيئًا أثيرًا، تذكره بما لم يعد يتذكره.

مد أصابعه نحوها، لا ليحملها، بل ليداعبها بطرف الإبهام والسبابة والوسطى.. بحركة ناعمة، فيها من الحنان ما لا يكتب، ولا يفسر، ابتسمت «چميلة» له، ضحكت كأنها تعرفه من قبل، كأن الروح تعرف ما لا تعيه الذاكرة.

جلست الممرضة بجانبه وساعدته على الاستلقاء، فجلست «چميلة» إلى جواره، تتبادل معه لغة لا صوت فيها، كانت ابتسامات ومداعبات وأمان صامت، وأنا.. كنت أراقب هذا كله وكاد يغلبنى البكاء.

أصبحت زيارتى اليومية إلى «دار المنى» ذات وجهين، كعملة تقلب كل صباح بين شوقين، الأول: لأطمئن على والدتى التى لا تزال ترقد فى صمتها الثقيل، ترمقنى بين حين وآخر بنظرات قد أفهمها أو أتوهم ذلك، والثانى: لألقى التحية على رجل عاش بين الكتب والمختبرات والكواكب، وها هو الآن يجلس وحيدًا فى ركن منسى.

لم أكن أدخل المستشفى كما كنت فى السابق، أصبحت أعرج أولًا على الحديقة، أفتش فى الممرات الهادئة عن طيفه، كان مشهدًا يتكرر بهدوء يشبه الصلاة، يجلس الدكتور مصطفى محمود على كرسى خشبى تحت شجرة ذات ظل دائرى، مرتديًا «بيجامة» من حرير ناصع البياض، بسيطة لكنها تحمل فى خطوطها أناقة رجل لم يهزم فى ماضيه، بجواره الممرض الخاص، يرافقه بصبر كأنه تلميذ فى مدرسة الحياة.

فى ذلك اليوم، اقتربت بخطوات خفيفة، لا لأفاجئه، بل لأحافظ على الحالة التى رأيته فيها، كان منهمكًا فى تأمل الحشائش، عيناك لا تخطئان اتجاه نظراته: كان يراقب مجموعة صغيرة من النمل الفارسى تتحرك فى انتظام عجيب بين الأغصان الصغيرة، لم يكن يحدق عبثًا، كان يرصد الحركة كما لو أنه يكتب عنها دراسة فى عقله، يلاحظ كل تفصيلة فيها بعين قد لا نملكها نحن.

حين اقتربت أكثر، بدا كأنه فى حديث صامت مع هذه الكائنات، كأن بينه وبينها عهدًا سريًا لا يطلع عليه سواه، لم يلتفت إلىَّ، لم يبتسم، لكن عينيه ظلتا تتابعان النمل بحنان، سألت الممرض همسًا: «ماذا يفعل؟». أجابنى بهدوء يليق بالموقف: «كلما خرج إلى الحديقة، يراقب النمل.. لا، بل يراقب كل شىء: الفراش، أوراق الشجر، طيران الذباب، يتحدث إليهم بصمت، لا نسمع منه كلمة، لكننا نراه يتفاعل، نتركه وقتها، لا نقاطعه، هو حينها فى عالمه...».

ثم ابتسم وأضاف بنبرة فيها شىء من الاحترام النبيل:

«هو.. عالم، وده عالمه».

كان وقع هذه العبارة الأخيرة أكبر من كل الشرح السابق، هو عالم، وده عالمه، لم يحتج الأمر إلى شروحات فلسفية، كانت الجملة فى ذاتها كافية لفهم الحال.

فى يوم آخر، ذهبت كعادتى، وقبل أن أعبر بوابة المستشفى، بحثت عنه بين أشجار الحديقة، بين الكراسى الخوص، بين زهور الجهنمية التى كانت تتسلق الشجر، لم أجده.

تملكنى قلق غير مبرر، وكأن حضوره اليومى أصبح جزءًا من طقسى الشخصى، من صلاتى الصامتة، دخلت المستشفى وأنا أبحث بعينى بين الممرات، وحين وصلت إلى الممر المؤدى إلى غرفة أمى، وجدت الباب المفتوح لغرفته، كان الضوء داخل الغرفة ناعمًا، لا هو ساطع ولا خافت، تمامًا كحالته.

كان يجلس على الطاولة المستديرة، أمامه طبق صغير، وفوطة بيضاء من القماش مفرودة على صدره، ويده اليمنى ممدودة بتثاقل نحو الملعقة، بجواره الممرض يعينه بهدوء على تناول طعامه، منظر عادى لمن لا يعرفه، لكنى كنت أراه مشهدًا عظيمًا، مشهدًا لإنسان عاش يتأمل الكون من المجرات حتى البعوضة، وها هو الآن يتأمل اللقمة، وربما لا يتذكر أسماء الأطباق، لكننى كنت على يقين أنه لا يزال يشعر بالمعنى الكامن خلف الأشياء.

كنت أحمل ابنتى «چميلة» على ذراعى، وحين وقعت عيناه عليها، تغيرت ملامحه، ابتسم ابتسامة دافئة، لم تكن كبيرة، لكنها كانت صادقة، وكأنها قطعة من ذاكرة قديمة عادت له فى تلك اللحظة.

نظرت إليه، وأشارت بيدها الصغيرة نحو طبقه قائلة: «مم»، ضحك، أو كاد، وتحركت شفتاه بكلمات لم نسمعها، ربما كانت إجابة، وربما كانت صلاة.

اقتربت منه، وقلت له بلطف:

«بعد أن تنهى غداءك، سأرسلها إليك».

لم يجب، لكنه نظر إليها نظرة فيها من الحب أكثر مما فى اللغة من حروف، نظرة رجل يعرف أن الحياة لا تختصر فى العلم فقط، بل فى لمسة يد، أو ضحكة طفل، أو حتى «مم» صافية من فم لم يعرف بعد قسوة الحياة.

خرجت من عنده وأنا أحمل المشهد بداخلى كأننى أحمله فى إطار ذهبى داخل قلبى، لم يكن مجرد عالم مريض يجلس على طاولة طعامه، كان رجلًا خاض معركة العقل حتى النهاية، والآن.. يخوض معركة الذاكرة بصمت، بأسلحة من ابتسامة وطفلة، وعين لا تزال تندهش من أسرار النمل.

لم يكن هذا هو مصطفى محمود الذى عرفناه فى الشاشة، الذى حدثنا عن الكون والذرة والله والإنسان، لم يكن ذلك الصوت القوى، ولا ذلك الذهن الوقاد، كان ظله.. لكن أى ظل.. ظل من نور، فيه بقايا مجد، وفيه رحمة القدر، وفيه ألم لا يوصف.

خرجت من الغرفة وأنا أحمل فى عينى دهشة، وفى قلبى غصة، وفى يدى ابنتى الصغيرة التى لم تكن تعرف أنها زارت أحد أعظم عقول القرن العشرين، وأهدته لحظات نادرة من الدفء.

مضت أربعة أشهر كانت كالعمر كله، وفى نهايتها، خرجت أمى من «دار المنى» بحركة خفيفة فى أصابعها، تحسن بسيط بعد معركة طويلة.

غادرت المستشفى، ولم أعد أزوره بعدها، الحياة كعادتها تسحبنا فى دواماتها، وأحيانًا تسرق منا لحظات كنا نظن أننا سنعود إليها دائمًا.

مات الدكتور مصطفى محمود بعد عدة أشهر من خروج أمى من المستشفى، فى يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩، أغلق عينيه للمرة الأخيرة، وترك خلفه عالمًا من الكتب، والأفكار، والوجوه التى ابتسمت له يومًا دون أن تعرف أنها كانت فى حضرة استثناء.

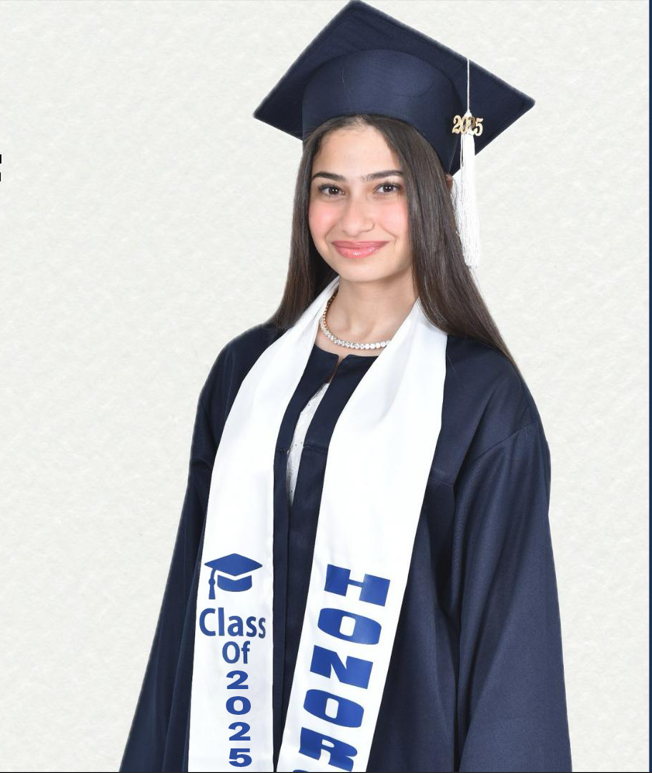

مرت السنوات وكبرت چميلة وأصبحت شابة، وفى أحد الأيام، وبينما كنا نتصفح ألبوم الصور القديمة، أشارت إلى صورة تسأل باستغراب:

«من هذا الرجل؟»

ابتسمت وقلت: «ذلك هو الدكتور مصطفى محمود.. كنت تزورينه كل يوم، تضحكين له، وكان يرد بابتسامة تضىء وجهه».

بصوت خافت قالت: «أنا كنت محظوظة بذلك اللقاء».

ثم صمتت برهة، وتمتمت: «رحمه الله».