فاطمة المعدول: جائزة الدولة التقديرية «طبطبة من الله»

- أحلم بغرفة تحتوى على كمبيوتر وبيانو ومكتبة فى كل قرية مصرية

- أعارض وجود الشباب فى المجلس الأعلى للثقافة

- عرضت مسرحياتى مع ذوى الإعاقة على التليفزيون بالمجان فلم أتلقَّ ردًا!

- رسامو اليوم «ملاعين».. ويتعاملون معنا كما لو كنا جهة إنتاج أجنبية

- تجربتى مع السرطان صعبة.. وكل يوم أعيشه «هدية من ربنا»

بين دفاتر الحواديت وأروقة المسارح ودهشة العيون الصغيرة، نسجت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول عالمها الخاص، لم تكن تكتب للطفل فحسب، بل كتبت معه وعنه ومن أجله، رافقته فى صمته، ورسمت على وجهه ابتسامة عريضة، فى إعاقته وعبقريته، وحلمه البرىء بعالم أكثر عدلًا وبهجة.

لم تكن تسعى إلى مجد شخصى، بل إلى بناء وجدان وإضاءة طريق. آمنت أن الطفولة ليست عمرًا يُعاش، بل إنسان يحترم، وأن الفن الحقيقى هو ما يدخل قلب الطفل فيسكنه.

فى الحوار التالى مع «حرف»، بالتزامن مع حصولها على جائزة الدولة التقديرية لعام 2025 فى مجال الأدب، نقترب من تجربة الكاتبة فاطمة المعدول كما عاشتها، نلمس معها مواطن الدفء والانكسار والانتصار، نسألها عن الطفولة حين تكون قضية، وعن الفن حين يكون التزامًا، وعن المعارك التى خاضتها فى عالم الكبار والصغار معًا.

■ متى بدأ شغفك بالكتابة للطفل؟

- الحقيقة أننى لا أحب مصطلح «أدب الطفل»، فالطفل لا يُخاطب بالأدب وحده، بل يُربى بالغناء الشعبى والرقص والرسم واللعب، وكل هذه وسائل أقرب إلى روحه من الكلمات المكتوبة، بينما الأدب، فى رأيى، مرحلة متأخرة تأتى لاحقًا، حين ينمو ويدرك.

أنا فخورة بأننى كاتبة، لكن بدايتى لم تكن بالكتابة بل بالإخراج، وبالورش التى شاركت فيها بيدى وسط الأطفال. تعلمت فى قصر ثقافة الطفل، من الأطفال أنفسهم، من الموهوبين والأقل موهبة، من الذين ألهمونى بما يجب فعله، ومن الذين علمونى ما ينبغى تجنبه.

أول مسرحية قدمتها كانت «سندريلا»، بطولة فاروق الفيشاوى وسمية الألفى، كان بها «مونولوج» طويل لـ«فاروق» فى النهاية، بعد أن يلبس سندريلا الحذاء. لكننى فوجئت بأطفال المسرح يتململون، فقد انتهت الحكاية بالنسبة لهم فى تلك اللحظة: لحظة ارتداء الحذاء. هم لا يهتمون بالكلمات الزائدة، بل بالمشهد السحرى الذى يدهشهم، لذا حذفت «المونولوج».

منذ أكثر من ٥٠ عامًا، وأنا أحضر عروض الأطفال كل يوم، لا كمخرجة فقط، بل كطالبة، كنت أذهب لأتعلم من رد فعل الطفل، من صمته وضحكته وشروده وانتباهه. بدايتى مع ثقافة الطفل لم تكن عاطفية، بل عقلانية، فأنا من جيل «النكسة» التى خرجنا منها بجرح عميق اسمه «الوطن». ومن هنا بدأت أفكر: كيف أداوى هذا الجرح؟ واخترت أن أبدأ من الطفل.

فى حى السيدة زينب، حيث نشأت، رأيت الطبقات كلها: بقايا الباشوات والتجار والفقراء. لكن ما ظل فى ذاكرتى هو طيف الهزيمة، الذى دفعنى إلى الثقافة الجماهيرية. لم يكن أمامنا أمل، فكل طريق بدا مغلقًا، ذهب البعض إلى التليفزيون، والآخرون إلى الإذاعة، أما أنا فاتجهت نحو الطفل.

■ من هم الذين ساندوكِ فى رحلتك الإبداعية؟ وكيف كانت علاقتك بالأجيال المختلفة؟

- فى بداياتى، التقيت الأستاذ سعد وهبة، وكان وقتها اسمًا كبيرًا فى عالم الثقافة، اقتربت منه بعفوية تليق بشابة متحمسة، وقلت له بلا تردد: «يا أستاذ سعد، كل شىء انهار.. لازم نبدأ من جديد». ابتسم واحتضننى، لم يوبخ جرأتى، بل احتواها، وعلمنى أن الحماس لا يطفأ، بل يهذب، وكان هذا نقطة تحول لا أنساها.

فى مشوارى ساندنى كبار حقيقيون، عرفوا كيف يحتوى العقل المتوقد، حتى لو كان خارجًا عن السياق أحيانًا: يعقوب الشارونى، فؤاد عرفة، هيلانة سركيس، عواطف سوكة، فؤاد دوارة، سيد عواد، عمر البرعى، على أبوشادى، فاروق حسنى، جابر عصفور، سمير سرحان، فوزى فهمى.. كل هؤلاء كانوا محطات نور فى طريقى.

قال لى البعض: نلتِ جائزة الدولة التقديرية متأخرًا فأجبتهم: «بالعكس.. وأنا صغيرة كنت ماشية زى الطاووس، مش بفكر فى الفلوس ولا بدور عليها، إنما دلوقتى بعد ما تعبت وبقيت مريضة، بقيت محتاجة الفلوس.. المرض تعبنى.. أنا امرأة كبيرة فى العمر، وكل يوم أعيشه بعد الآن هو هدية من ربنا، فقد أرحل فى أى لحظة».

هذه الجائزة كانت «طبطبة من الله»، هدية مغلفة بمحبة الناس وامتنانهم. قبل عامين، رشحونى لجائزة الفنون، ولم أحصل عليها، صفحات «فيسبوك» امتلأت بالتساؤلات: «لماذا؟ من الذى لا يحب فاطمة؟». أنا لم أغضب، لكن تمنيت فقط لو قرأ الجميع قواعد الجائزة جيدًا.

مررت بسنوات صعبة، مرض السرطان فى الوجه كان وما زال مؤلمًا وقاسيًا. لكنه فى المقابل كشف لى كم هذا الشعب عظيم، وأن المحبة قادرة على شفاء الجسد والروح معًا. أنا ممتنة للجميع، وسأظل أعمل، ما دمت أتنفس.

■ هل أضافت لكِ زيارتك للمجر؟

- سافرت إلى المجر عام ١٩٧٧، وكنت أظن أننى سأجد مسرحًا موجهًا للأطفال تغلب عليه النزعة الشيوعية، أو على الأقل يتسم بالجدية الثقيلة، لكننى فوجئت بمسرح حى نابض بالحياة، يجمع بين البهجة وخفة الظل، ويخاطب خيال الطفل بعذوبة وذكاء. خرجت من التجربة بزاد فنى وإنسانى كبير.

■ هل هناك فرق فى وعى الطفل العربى عن الطفل الغربى؟

- فى الجوهر لا فرق، كل الأطفال فى العالم متشابهون فى فطرتهم وتوقهم للدهشة والخيال. لكن الفارق الحقيقى يكمن فى المجتمع الذى يحتضنهم، ومنظومة القيم التى تحيط بهم. الطفل دائمًا سقف توقعاته مرتفع، بينما نرى أن من يكتب للكبار أحيانًا يهبط بسقف الطموح، فما بالك بمن يكتب للأطفال، الذى يخضع عمله لرقابة صارمة من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية؟

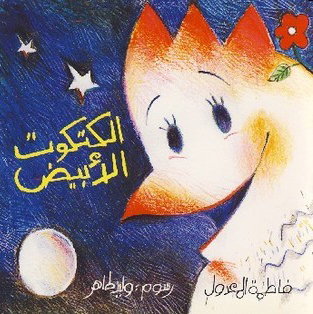

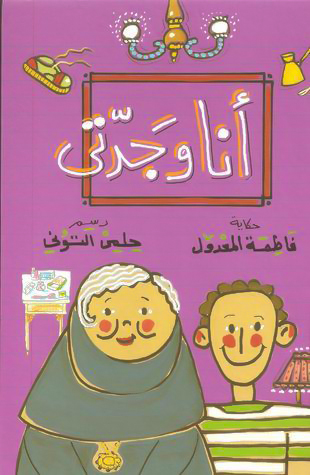

فى السنوات الأخيرة، لاحظت تحولًا فى هذا المشهد، فعندما كتبت كتابًا للأطفال بعنوان «أنا وجدتى»، تناولت فيه علاقة بسيطة ودافئة بين جدة وحفيدها، فوجئت بمن يهاجمنى وكأننى اقترفت جرمًا، فقط لأننى قدمت صورة للجدة تختلف عن الصورة النمطية القديمة التى اعتادوا عليها. الطفل لا يحتاج إلى وصاية متشددة، بل إلى من يفتح له باب الخيال والمعرفة بحب واحترام.

■ هل تضعين لنفسك خطوطًا حمراء فى أثناء الكتابة؟

- نعم، بالتأكيد. هناك محاذير أضعها نصب عينى، خاصةً حين أكتب لليافعين. الكتابة للطفل تكون أكثر سلاسة ما بين سن الـ٨ و١٢، لكنّ اليافعين الأمر أكثر تعقيدًا، لأن اليافع بطبعه متمرد، لا يقبل الوصاية، ولا يستسيغ التلقين، بل يبحث عن المعنى، ويقرأ ليكتشف نفسه والعالم من حوله، لذلك، أتعامل مع هذه الفئة بحذر شديد وصدق بالغ.

فى أعمالى تجدين خيالات مدهشة، وأخرى من رحم الواقع. استلهمت كثيرًا من حواديت الجدات، من التراث الإنسانى الثرى، الذى ما زال حيًا فى وجدانى حتى الآن. ما زلت أردد مع حفيدى أغنية «حجّ حجيجة بيت الله»، تلك التى كانت تهدهد بها جدتى روحى الصغيرة. تراث الجدات ليس حكايات فقط، بل أخلاق وسلوك، ومنهجى فى الحياة، لذا أنجزت كتابى «غنى معى يا أمى»، وهو من أحب الكتب لقلبى، لأنه لامس قلوب الأمهات وأطفالهن فى أبسط مراحل الطفولة.

■ ما الذى يشد الطفل اليوم؟

- الطفل يمكن أن يُقدَم له كل شىء: الحديث والقديم والتراث والتكنولوجيا. الأهم من نوع المادة هو جودة تقديمها، إذا قُدِم العمل بحب وابتكار، إذا أدهشه وأسعده، سيتلقاه الطفل بقلب مفتوح وعين منبهرة.

■ كيف كانت تجربتك فى العمل مع الأطفال من ذوى الهمم؟

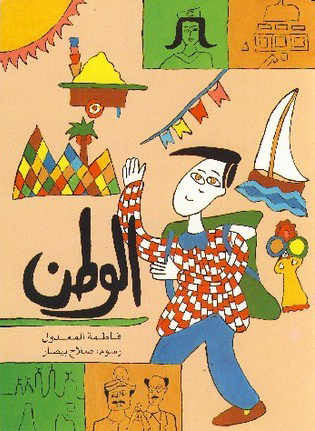

- من أكثر المحطات التى أعتز بها فى مسيرتى الفنية والإنسانية، لم أكتب عنهم فحسب، بل عايشتهم، عملت معهم، وقدمنا معًا أعمالًا مسرحية كانت أشبه بالمغامرات الساحرة، من بينها: «الوردة الزرقاء»، و«الوطن»، و«حقوق الطفل».

تعاملت مع مختلف الإعاقات، لكن الأقرب إلى قلبى كان فئة الأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية، فهم أكثر شفافية وصدقًا، وجدانهم نقى كالطفولة، ويشعرون بكل شىء، فقط يحتاجون إلى لغة بسيطة وسلسة. أما فئة الصم والبكم، فكانت الأصعب، لأنهم يعيشون فى عزلة عن التواصل، وهو ما يجعلهم أكثر توترًا وقسوة فى تعبيرهم.

هذه التجربة تستحق أن توثق، وقد رغبت المخرجة الفلسطينية ليال بدر فى تصويرها وعرضها على إحدى القنوات الخليجية، لكننى رفضت، لأن هذا العمل مصرى خالص، يجب أن يراه الجمهور المصرى أولًا. وحتى اليوم، لم أستطع تسجيل هذه الأعمال للتليفزيون المصرى رغم محاولاتى، ورغم تنازلى الكامل عن أجرى.

أرسلت أكثر من رسالة للأستاذ أحمد المسلمانى، وطلبت لقاءه مرارًا، لكننى لم أتلق ردًا. مع ذلك، ما زلت فخورة، لأن ما قدمته على مسرح قصر الطفل لم يكن مجرد عروض، بل كان «طبطبة» حقيقية على أرواح تستحق أن تحتضن.

■ ما المسرحية الأقرب إلى قلبك كمخرجة؟

- من بين كل ما قدمته على خشبة المسرح، تبقى مسرحية «تيك العجيب» الأقرب إلى قلبى، أخرجتها منذ نحو ٥٠ عامًا، وكانت فى زمانها سابقة لعصرها، وهى تدور حول «روبوت» ينفذ الأوامر دون تمييز بين الخير والشر، وزرعت فى داخلى بذور فكرة تطورت لاحقًا لكتاب أكتبه منذ ١٠ سنوات بعنوان «قوة الحب»، يحكى عن «روبوت» يتمرد على والده ووالدته ويصرخ فى وجهيهما: «أنا لست آلة، أنا إنسان».

■ ما الحلم الذى تتمنين تحقيقه من أجل أطفال مصر؟

- أحلم بمشروع بسيط فى ملامحه، عظيم فى أثره: أن يكون فى كل قرية مصرية ولو غرفة واحدة فقط تحتوى على جهاز كمبيوتر وبيانو ومكتبة ورقية وأخرى إلكترونية، إلى جانب وجود قناة تليفزيونية مخصصة للأطفال.

■ ما الجائزة التى تعتزين بها أكثر من غيرها؟

- رغم حصولى على جوائز عديدة، تظل أعظم جائزة حصلت عليها فى حياتى هى «محبة الناس». لا أنسى أبدًا ما قالته لى طفلة قروية فى الـ١٢ من عمرها، بعد أن شاهدت عرضًا فنيًا ضمن برنامج يومى كنا نقدمه فى قصر الطفل، نظرت إلى بعينين تلمعان وقالت: «دى أول مرة أحس إنى بنى آدمة وعايشة».. تلك الجملة وحدها تكفى لتبرر سنين العمل. أيضًا لا أنسى الطفلة الكفيفة التى كانت تغنى فى مسرحية «الوردة الزرقاء»، كانت تغنى من قلبها، وجعلتنى أبكى من فرط التأثر.

■ ما مشروعك الإبداعى الجديد؟

- أعمل حاليًا على فكرة كتاب بعنوان «من يأخذ؟ ومن يعطى؟»، رسالته بسيطة وعميقة: نحن مسئولون عن الأرض، عن الماء والشجر وكل شىء، ولا بد أن نمنح قبل أن نأخذ.

■ كيف ترين أداء الجيل الجديد من الكُتّاب والرسامين فى أدب الطفل؟

- لدىّ عمل يحتاج رسامًا محترفًا، لكن أغلب الرسامين الشباب تحديدًا «ملاعين»، باتوا يتعاملون معنا كما لو كنا جهة إنتاج أجنبية، يحاسبوننا بالصفحة، ويطلبون أجورًا بالدولار، ويضعون شروطًا لا تمت إلى الإبداع بصلة.. أشدد أنهم حقًا «ملاعين». أما الكُتاب فلدينا جيل رائع من الكُتاب الشباب، يكتبون للطفل بإبداع ووعى.

■ من الكُتاب الذين تحبين القراءة لهم؟

- أقرأ كل شىء، لكن يبقى نجيب محفوظ هو ملاذى، سواء كنت فى حالة مزاجية جيدة أو سيئة. تعجبنى أيضًا كتابات جيل الشباب مثل نورا ناجى والمخزنجى ونعيم صبرى. أما حمدى أبوجليل، فقد قدم إلى مصر التى لم أكن أعرفها وتجلت ببراعة فى روايته «قيام وانهيار.. الصاد شين».

■ كيف تصفين مشوارك؟

- بالرضا الكامل. حين أتأمل رحلتى، لا أملك إلا أن أحمد الله. أكثر ما أثر فى مؤخرًا، ما قاله لى ابنى «شادى»: «أنا فخور بيكى.. لأنك نموذج مبقاش موجود»، وهذا وحده يكفينى.