إسكندرية المخفية.. وثائق نادرة.. صور خالدة.. وظلال مدن من أرشيف مصطفى حمدى

- «أعملك لقطة ما تتكررش؟» كانت هذه الجملة بمثابة جواز مرور إلى قلب العائلة

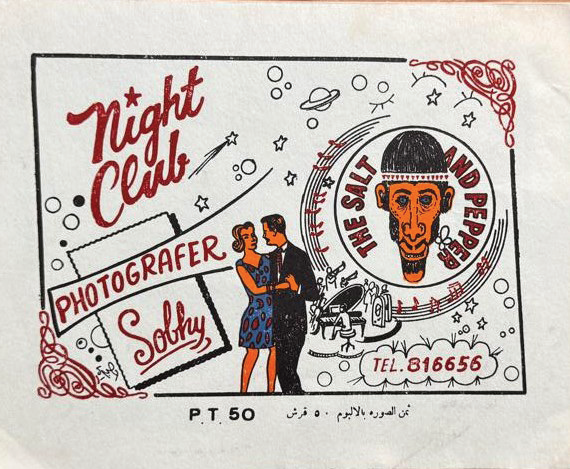

- كل فندق كان له مصوره الخاص يرافق الضيوف فى الحفلات يسجل اللحظات

- كانت الصورة تُبنى ببطء ويُعاد ضبط كل تفصيلة حتى تُصبح لقطة تستحق أن تبقى

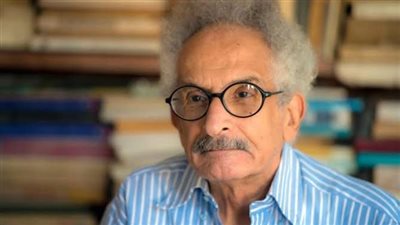

لم أكن أتوقع أن يحمل رجل واحد، فى بيته، كل هذا القدر من التاريخ، دخلت إلى عالم مصطفى حمدى، ليس بوصفه «باحثًا» أو «جامع تراث» فقط، بل كأرشيف حى لذاكرة مصر المنسية.

بين دفات الكتب والصناديق المليئة بالورق الأصفر، وجدت دليل تليفونات نادرًا من أربعينيات القرن الماضى، ومجلة باسم «الإسكندرية فى أسبوعين» تعود لحقبة الخمسينيات، وصورًا موثقة لحفلات فى سجن «الحضرة» بنفس الحقبة، ونسخة نادرة من محضر أول اجتماع لجامعة الدول العربية فى الإسكندرية. وجدت مشروعًا حكوميًا لتعميم العلاج المجانى من الأربعينيات، ووثائق تكشف عن سياسة توزيع أراضى الدولة فى أنحاء القطر، فضلًا عن أوراق من استديو «أنجلو» الشهير، الذى وثق به وجه مصر الفنى فى الأربعينيات.

كانت هناك أيضًا كنوز بصرية مذهلة: طوابع بريدية من أوائل السبعينيات، تصاريح فتح المحال التجارية من بداية التسعينيات، أختام رسمية، كروت «باستيل» جرافيكية، وصور مذهلة لرواد «كازينوهات» القاهرة فى السبعينيات، وصور من استديوهات التصوير فى الخمسينيات، وصور للمصيفين على شواطئ الإسكندرية فى السبعينيات. وسط هذا كله، ظهرت جمعية «النهضة النوبية الخيرية الإسلامية» من الثلاثينيات، ووثيقة تخصيص شارع فى الإسكندرية بتوقيع الخديو عباس حلمى، وصورة نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى مواد نادرة عن الدورة الرياضية العربية الأولى فى الخمسينيات. كانت تلك الكنوز دليلى الأول على أن مصطفى حمدى لا يجمع التراث، بل يعيش فيه، ويمشى فى شوارعه، ويستمع إلى صوته المكتوم، فى ورقة مر عليها قرن، أو ختم كان يومًا مدخلًا لقرار تاريخى.

من هنا بدأت الحكاية

لم يبدأ مصطفى حمدى مشواره فى البحث من الكتب، بل من القصيدة، فبين جدران قصور الثقافة فى الإسكندرية، وعلى مسارح قصر ثقافة «الأنفوشى»، ثم قصر «مصطفى كامل»، كان شاعر العامية الشاب يصوغ كلماته للجمهور، قبل أن تأخذه الخطى إلى دروب أكثر اتساعًا وعمقًا: دروب التراث الشعبى المصرى، بكل ما يحمله من غناء وحكايات ومطبوعات وصور تشكّل جزءًا من الذاكرة الجمعية للمصريين.

منذ عام 1992، بدأ «حمدى» يتتبع خيطًا واضحًا فى مسيرته: الأغانى المنسية للشيخ إمام عيسى، لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعى، فكان يلجأ إلى المنتديات الإلكترونية، يتبادل المعلومات ويبحث عن النوادر، ويكوّن دائرة من العلاقات اتسعت لاحقًا لتشمل المهتمين بالتراث الموسيقى والمكتوب والمصوّر، ومن هذه الدائرة، بدأت تتشكل ملامح مشروعه الشخصى فى جمع وتوثيق التراث.

يعتمد مصطفى حمدى على أرشيف شخصى ضخم، يقول إن نحو 90% منه جمعه بنفسه من مصادر متعددة ومعتمدة فى القاهرة والإسكندرية، وعلى رأسها المكتبات الشعبية القديمة.

فى القاهرة، كانت البداية من «سور الأزبكية»، أقدم سوق للكتب فى مصر، التى انتقل موقعها أكثر من مرة حتى استقرت فى ميدان العتبة، وتعد من أكبر مراكز تداول الكتب المستعملة والقديمة، وتضم مئات العناوين التى قد لا تُوجد فى أى مكتبة حديثة. ثم جاءت مكتبات السيدة زينب، التى كانت تقع قديمًا فى الميدان ذاته، ثم انتقلت إلى شارع «عبدالمجيد اللبان» المعروف باسم «مراسينا»، قبل أن تستقر تحت كوبرى «أبوالريش» بالقرب من محطة مترو «السيدة». أما فى الإسكندرية، فيعتبر شارع «النبى دانيال» أحد أهم مصادره، حيث توجد أقدم المكتبات التى تخدم المدينة وزوّارها من الباحثين، وتُعد كنزًا حقيقيًا لمن يبحث عن كتب نادرة أو صور أرشيفية أو مجلات وجريدة تراثية.

الورق خارج الأطر الرسمية

لم يكتفِ مصطفى حمدى بالمكتبات كمصدر، بل انفتح على أسواق «الأنتيكات» و«الروبابيكيا»، خاصة «سوق الجمعة» فى القاهرة والإسكندرية، وهى أماكن تبيع مقتنيات خرجت من بيوت اختفى أصحابها، أو تخلّى عنها الورثة.

مع الوقت، توسعت شبكة البحث لتشمل بعض محلات «الأنتيكات»، ومخازن الورق التى تصلها الكتب والمجلات والمستندات القديمة قبل عرضها للبيع فى المكتبات.

وبحسب ما قاله «حمدى» لـ«حرف»، كثير من هذه المواد يتم الحصول عليها بطرق قانونية، خاصة تلك التى تأتى من البيوت التى تُصفّى ممتلكاتها بعد وفاة أصحابها دون ورثة، فتنقلها الجمعيات الخيرية مثل «رسالة» و«الأورمان»، والتى تطرح هذه المواد فى مزادات شهرية يحضرها التجار وهواة الاقتناء.

ويضيف: «بعض المكتبات الشخصية تؤول إلى البنوك، خاصة عندما لا يكون هناك من يطالب بها، أو بعد هجرة أصحابها، ليتم بيعها لاحقًا فى مزادات علنية». ما يميز تجربة مصطفى حمدى أنها نابعة من جهد فردى متراكم، يعتمد فيه على الشغف والمعرفة أكثر من التمويل أو المؤسسات، أرشيفه الورقى ليس مجرد هواية، بل مشروع ثقافى مفتوح، يسعى من خلاله لتوثيق ما يمكن توثيقه من تفاصيل غابت عن الذاكرة العامة، سواء عبر كتابات نادرة أو صور لأزمنة لم تُحكَ بعد. وفى ظل التغيرات السريعة التى يشهدها المشهد الثقافى، تبرز أهمية مبادرته فى حفظ التراث الشعبى والمادى، خاصة فى ظل غياب أرشفة منهجية لمحتويات المكتبات الشخصية القديمة أو مواد الثقافة الشعبية المهددة بالاندثار.

مشروع مصطفى حمدى ليس مجرد جمع، بل محاولة للحفاظ على هوية ثقافية متجذّرة فى الورق والصوت والصورة، يعيد بها كتابة تاريخ التفاصيل الصغيرة التى تصنع الوعى الجمعى للأمة.

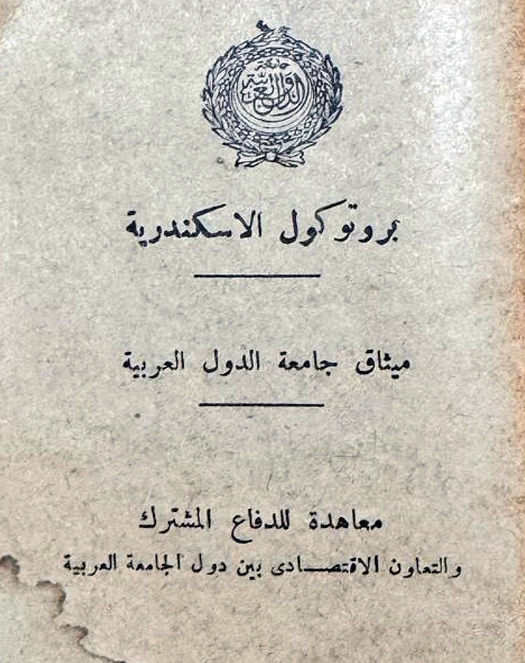

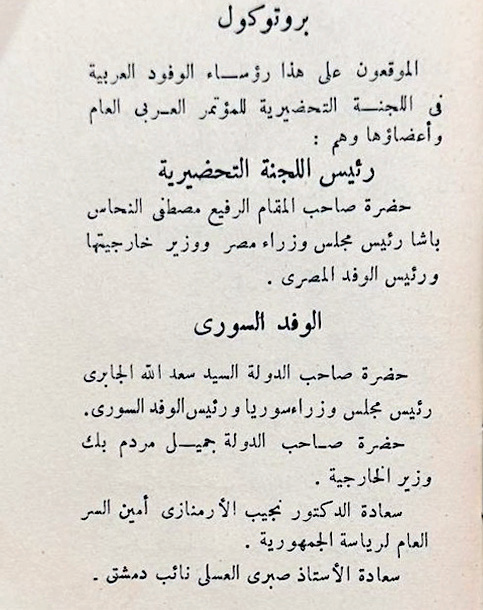

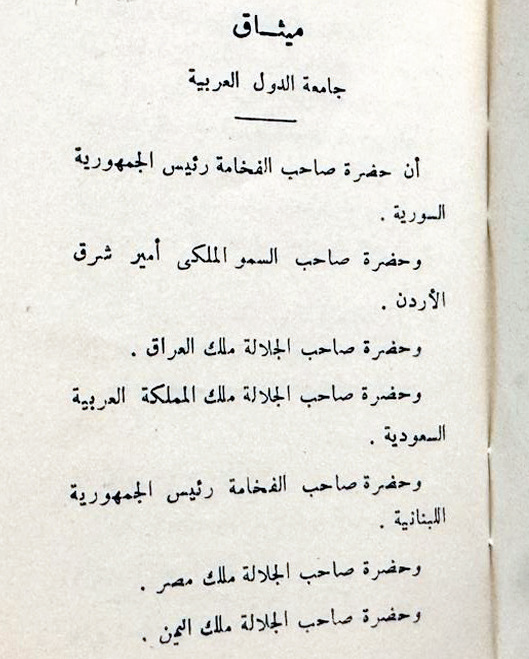

وثيقة «تأسيس الجامعة العربية» فى 1944: «فلسطين قضيتنا الأولى»

هذه وثيقة نادرة تعود إلى خريف عام ١٩٤٤، حين استضافت مدينة الإسكندرية أول اجتماع رسمى عربى يُمهّد لتأسيس ما سيُعرف لاحقًا بـ«جامعة الدول العربية». كثيرون يربطون ميلاد الجامعة بالقاهرة، لكن الحقيقة التاريخية تقول إن قصر «أنطونيادس»، فى قلب الإسكندرية، هو المهد الأول، حيث التأمت الوفود، وتشكّلت الكلمات الأولى لمشروع الوحدة العربية. لم تكن الإسكندرية آنذاك مجرد مدينة ساحلية، بل هى مركز سياسى وثقافى ذو طابع دولى، يحتضن القنصليات الكبرى، ويستضيف المؤتمرات والبعثات.

اختيار الإسكندرية لاستضافة هذا الاجتماع لم يكن صدفة، فقد كانت المدينة الأقرب إلى روح الانفتاح والتنوّع. كما أن قصر «أنطونيادس» تحديدًا، بتصميمه الأوروبى وحدائقه الممتدة، كان بمثابة المكان المثالى لتلك اللحظة التأسيسية. فى ٢٥ سبتمبر ١٩٤٤، اجتمعت وفود ٧ دول عربية هى: مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن، إضافة إلى مراقب فلسطينى، بدعوة من رئيس الوزراء المصرى آنذاك، مصطفى النحاس، وافتُتحت الجلسات بكلمة سياسية تُؤكد رغبة الشعوب العربية فى الخروج من قبضة الاستعمار، وتأسيس كيان يعيد صياغة المستقبل.

على مدى أسبوعين من الحوار الجاد والنقاش السياسى، خرج الاجتماع بـوثيقة تأسيسية، تُعد حتى اليوم من الوثائق السياسية العربية الأكثر أهمية، وهى الوثيقة التى سُمّيت لاحقًا بـ«بروتوكول الإسكندرية»، ولدى منها نسخة قديمة بخط الآلة الكاتبة.

نصّت وثيقة «بروتوكول الإسكندرية» على:

- إنشاء جامعة الدول العربية.

- تشكيل مجلس دائم يمثل الدول الأعضاء.

- الحفاظ على سيادة كل دولة دون تدخل خارجى.

- اعتماد الوساطة والحلول السلمية لحل النزاعات.

- اعتبار فلسطين قضية العرب الأولى، باعتبارها «قلب الأمة» ومسئولية جماعية.

ما يدهشنى دائمًا فى الوثيقة هو رصانة اللغة، وبُعد النظر، لم تكن مجرد شعارات حماسية، بل صياغة دقيقة لكيان سياسى مرن، يحترم الخصوصيات، لكنه يبحث عن جامع مشترك.

بعد نجاح الاجتماع التأسيسى، انتقلت المشاورات إلى القاهرة، فى مطلع ١٩٤٥، وهناك وُضِع الميثاق النهائى للجامعة، ووقّع عليه المؤسسون رسميًا، فى ٢٢ مارس من نفس العام، ليأذن هذا اليوم بقيام أول منظمة إقليمية عربية مستقلة، سبقَت حتى تأسيس الأمم المتحدة فى بعض جوانب رؤيتها التعاونية.

مصورو الشواطئ.. ذاكرة لا تغيب «ودون فلاتر»

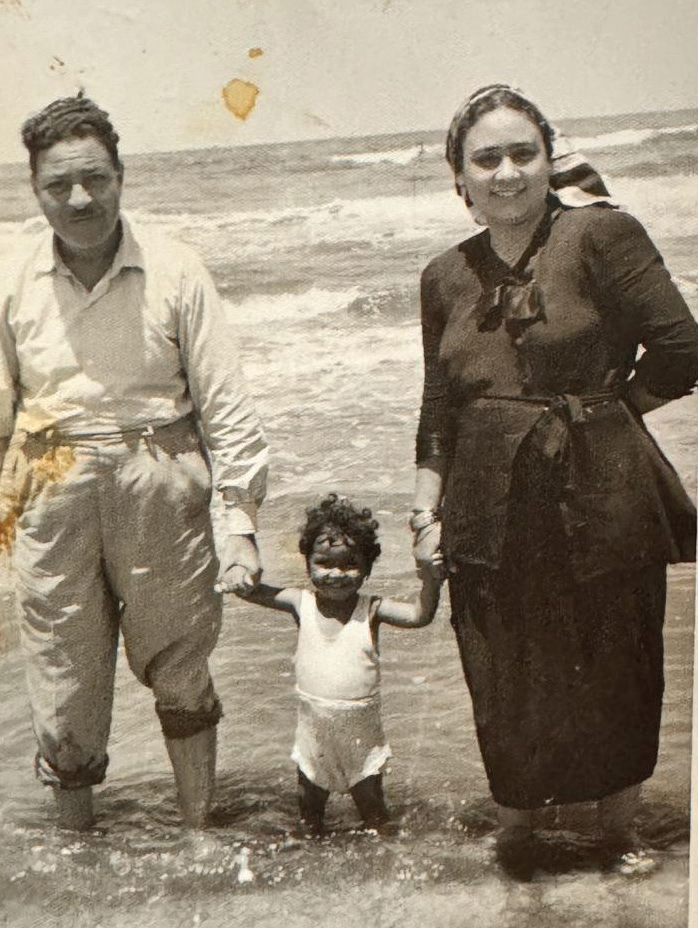

فى زمنٍ لم تكن فيه الهواتف تلتقط الصور، ولم تُصبح اللقطات ترفًا يوميًا يُستهلك ثم يُنسى، وُلدت على شواطئ مصر مهنة بسيطة المظهر، عميقة الأثر: مصور الشاطئ، كان رجلًا يحمل كاميرا بحجم الحلم، يتجوّل على الرمال كظل البحر، لا تكتمل نزهة المصيف دونه، ولا تغادر العائلة دون وعد بلقطة تحفظ دفء الصيف.

مصورو الشواطئ فى السبعينيات لم يكونوا مجرد ملتقطى صور، بل شهودًا على زمان لم يعترف إلا بالصورة الصافية، التى تأتى دون «فلاتر»، ودون زوايا محسوبة مسبقًا، كانت عدساتهم مرآة شعبية لحالة مصر فى صيفها الذهبى.

من الإسكندرية إلى رأس البر، ومن بورسعيد إلى مطروح، كان المصور يبدأ يومه منذ مطلع الشمس، يحمل كاميرا من طراز «زينيت» أو «ياشكا»، وفوطة بيضاء، وعلبة أفلام، ويتنقل حافى القدمين أحيانًا، يبحث عن ضحكة، أو لحظة قفز، أو عائلة تنظر إلى البحر بفرح.

«أعملك لقطة ما تتكررش؟»، كانت هذه الجملة بمثابة جواز مرور إلى قلب العائلة، يدخل بها المصور عالمًا من الحميمية العابرة، ويعيد ترتيبه كما يشاء: يقترح جلوس الأم هنا، ويمد يد الطفل هناك، ويطلب من الأب أن ينظر مباشرة إلى العدسة.

وراء هذا المشهد الشاعرى، تختبئ مشقّة حرفية، فبعد انتهاء اليوم، يعود المصور إلى غرفته المظلمة، إما داخل جراج، أو فى استوديو متهالك قرب الشاطئ، وهناك يبدأ فى تحميض الصور يدويًا: المظهر، المثبت، الماء، ثم التجفيف، تُكتب أسماء الزبائن بخط اليد: مثال «عائلة عبد التواب- شاطئ العصافرة- ٣ نسخ».. كانت الصورة تُسلّم بعد يوم أو اثنين، بالأبيض والأسود.

تكمن عظمة هذه المهنة فى أنها سجّلت المصريين فى أكثر لحظاتهم صدقًا، لا استعراض، لا تصنّع، فقط البحر والهواء و«العوامة»، وابتسامة لا تُشترى، بعض الصور كتبوا عليها: «صيف ١٩٧٥» أو «سيدى بشر ٧٨»، كأنها بطاقات بريدية من زمن لا يشيخ.

ورغم هذا الغنى الإنسانى، لم تُعطَ هذه المهنة حقها، لم يُكتب عنها فى كتب «الفوتوغرافيا»، ولم تُخصص لها معارض، رغم أن أرشيفها يكشف ملامح مصر ما قبل الحداثة الرقمية.

مع ظهور الكاميرات الرقمية، ثم الهواتف الذكية، تراجع دور المصور الشعبى، واختفت مهنته بهدوء. اليوم، يصوّر الناس أنفسهم بأنفسهم، لكنهم لا يعرفون ماذا خسروا، مصورو الشاطئ كانوا ذاكرة اجتماعية تمشى على الرمال، لقد تركوا وراءهم أفلامًا بالأبيض والأسود، لكنّها ملوّنة بمشاعر لا تموت.

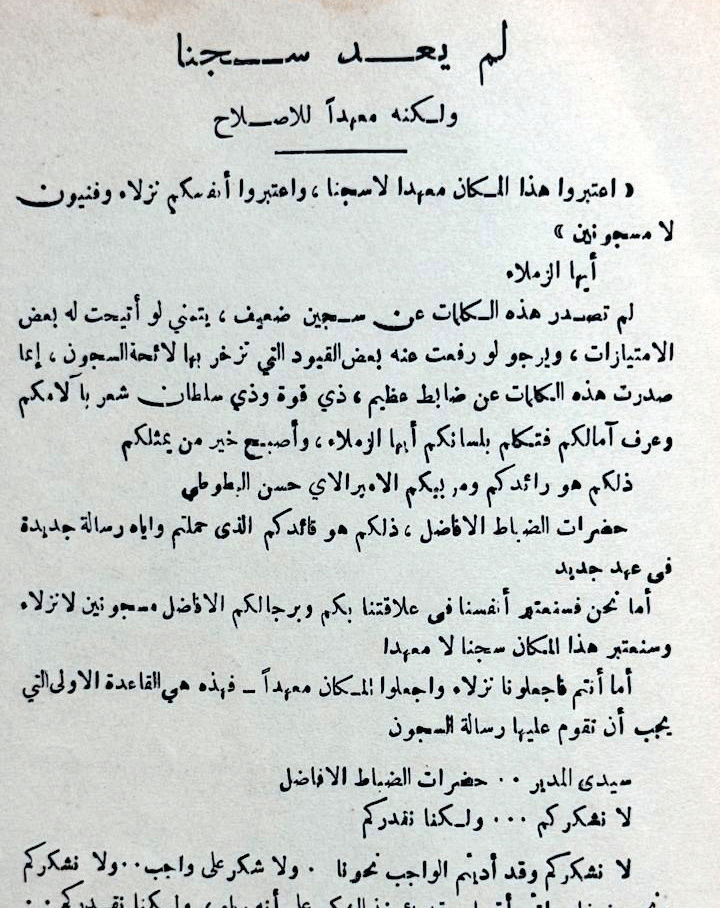

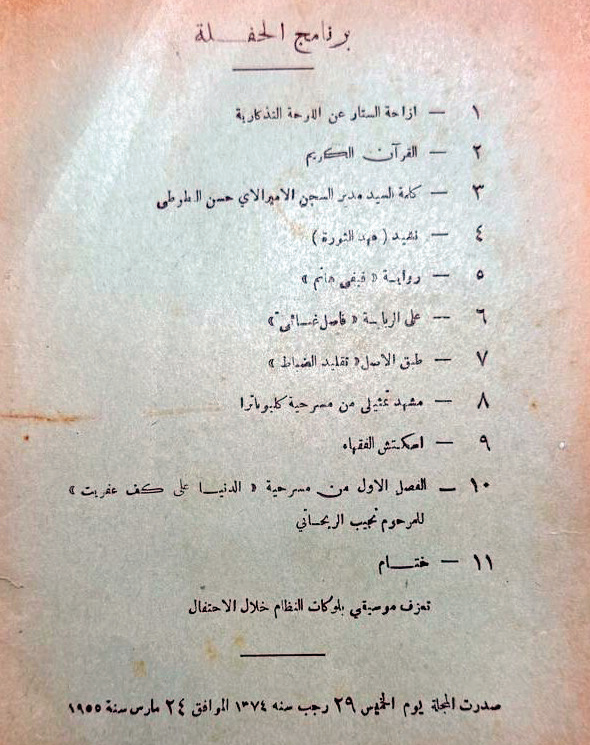

غناء وإنشاد دينى و«اسكتشات» فى «سجن الحضرة»

هذه الوثيقة، التى تعود إلى عام ١٩٥٥، ليست كأى وثيقة مُعتادة عن السجون، بل نص داخلى يرصد ملامح شخصيات كانت فاعلة داخل أحد السجون، بأسلوب يمزج بين التوصيف الوظيفى والرؤية الاجتماعية والنقد الساخر.

تكشف الوثيقة كيف كانت الحياة داخل السجن المصرى، تُدار ليس فقط بالأوامر واللوائح، ولكن أيضًا بالشخصيات، هى نص غير رسمى، لكنه غنى بالدلالات، ويكشف عن مناخ إدارى واجتماعى يُحتفى فيه بصفات الأفراد وقدراتهم داخل المؤسسة العقابية.

الوثيقة صادرة من إدارة سجن «الحضرة» العمومى فى الإسكندرية، وتشمل نصًا رسميًا من أحد المسئولين، يُعرب فيه عن أهمية النشاط الترفيهى للمسجونين، إلى جانب برنامج مفصل لحفل غنائى وفنى أُقيم داخل عنابر السجن، لتعد بذلك دليلًا على وعى مبكر بأهمية إعادة دمج المسجونين فى الحياة النفسية والاجتماعية، عبر وسائل غير تقليدية.

تتحدث الوثيقة عن إقامة حفل، الغرض منه إدخال السرور على نفوس المسجونين، وتهيئة جو نفسى يساعدهم على الاستقامة وإعادة التأهيل، بمعايير اليوم، فى تطور كبير يعبر عن فكرة «السجن الإصلاحى»، بدلًا من «السجن العقابى» فقط.

تشير الوثيقة إلى أن الحفل بدأ بكلمة ترحيبية من إدارة السجن، أعقبتها فقرات متنوعة من الغناء والموسيقى والإنشاد الدينى، بالإضافة إلى «اسكتشات» تمثيلية قصيرة، لتفتح بذلك بابًا مهمًا لفهم الحياة الثقافية غير المرئية داخل المؤسسات العقابية المصرية، فى منتصف القرن العشرين.

اللغة المستخدمة فى الوثيقة «رسمية منضبطة»، لكنها لا تخلو من نغمة وجدانية تؤكد أهمية البُعد الإنسانى فى معاملة المسجونين، وهو ما يتقاطع مع توجهات دولة يوليو فى هذه الفترة، التى ربطت بين التقدم الاجتماعى والإصلاح الثقافى.

تتحدث الوثيقة عن ترتيب الكراسى، وتخصيص منصة، ووجود مُقدِم للحفل، إلى جانب توزيع زمنى للفقرات، وهو أمر يدل على أن مسئولى السجن، آنذاك، كانوا يفكرون بعقلية المسرح: جمهور ورسالة واحترام لعقول الحاضرين، حتى لو كانوا سجناء.

مصور «الكاز ينوهات».. وثائق حية من زمن لم يعد

حين أراجع صور الفنادق الكبرى، و«كازينوهات» الزمن الجميل، أشعر كأننى أفتح ألبومًا خاصًا لمدينة بكاملها، لا لمجرد حفلة أو زفاف، فالصورة هنا لم تكن تذكارًا عابرًا، بل طقسًا اجتماعيًا، وشهادة حضور.

من الأربعينيات وحتى السبعينيات، كانت القاهرة والإسكندرية تعجان بعشرات الفنادق و«الكازينوهات»، مثل «جروبى» و«أوبرج» و«شيبرد» و«ونتر بالاس» و«سان ستيفانو»، وغيرها.

واللافت أن لكل منها كان مصوره الخاص، يرافق الضيوف فى الحفلات، يسجل اللحظات، ويوثق الوجوه، لم يكن مجرد عامل، بل هو جزء من طاقم المكان، له مكتب داخل الفندق أو «الكازينو»، ومختبر تحميض لا يبعد كثيرًا عن قاعة الرقص.

كان بإمكانك أن تطلب صورة مع المطرب وهو يغنى، أو مع الراقصة على المسرح، أو حتى صورة رومانسية على الطاولة الخلفية فى زاوية الحفل، وكل ذلك يُسلّم لك خلال ساعات، مطبوعًا على ورق «كابينت» فاخر، ومحفوظًا فى ظرف أنيق مختوم بشعار الفندق.

التقنية لعبت دورًا مهمًا فى تشكيل هذه الثقافة، فقد بدأت الكاميرات باستخدام ألواح الفضة، ثم تطورت إلى أفلام «النيجاتيف»، وصولًا إلى الكاميرات المحمولة والعدسات السريعة، التى ساعدت على التقاط اللحظة دون الحاجة إلى تجهيزات مُعقَدة.

لكن الجوهر لم يكن فى «التقنية»، بل فى «النظرة»، فالمصور كان يعرف كيف يصنع لحظة، كيف يطلب من الضيف أن يلتفت قليلًا، أو من العروس أن تنظر إلى العريس، أو حتى من الراقصة أن ترفع ذراعها ليكتمل التكوين.

كانت هذه الصور تُحفظ فى ألبومات عائلية، تُعرض بفخر، وتُرسل أحيانًا إلى الأصدقاء كرسائل: «نحن كنا هناك»، وبعضها اليوم يُباع فى المزادات، أو يُعرض فى متاحف خاصة، لأنها ببساطة ليست مجرد صور، بل وثائق حيّة من زمن لم يعد.

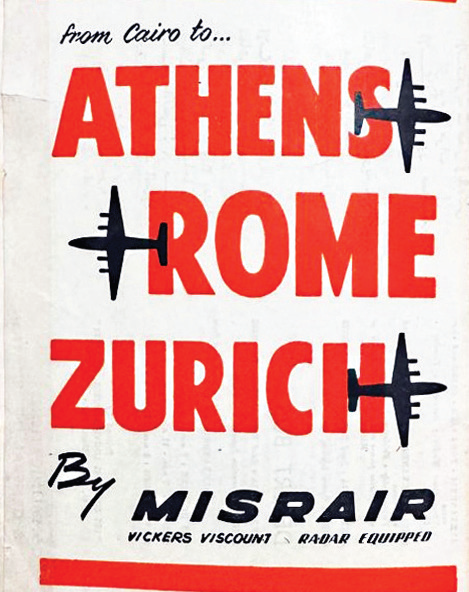

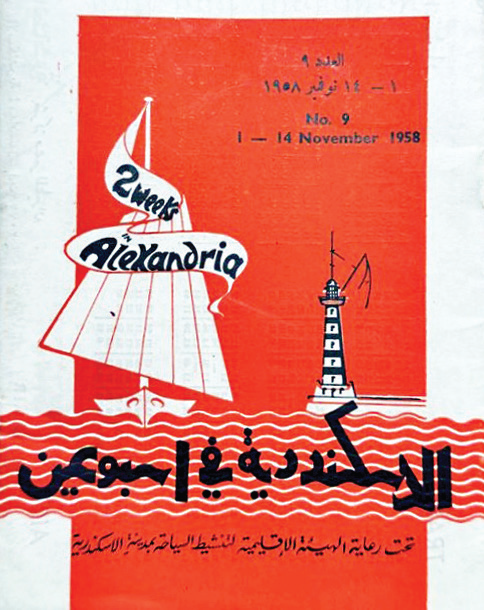

«الإسكندرية فى أسبوعين».. مجلة كانت تُدوّن أنفاس المدينة!

من بين الكنوز النادرة فى مكتبتى الخاصة، من مطبوعات وصور ومجلات، بعضها لم يعد يُعرف له أثر إلا فى مجموعات الهواة والمولعين بالتاريخ الثقافى البصرى، تبرز مجلة مغمورة، صدرت فى الخمسينيات بعنوان: «الإسكندرية فى أسبوعين»، وتركت أثرًا دافئًا فى ذاكرة المدينة، رغم خفوت ذكرها.

ليست المجلة وحدها هى ما فاجأنى، بل ما وجدتُه مطويًا بين صفحاتها: ملفات، فواتير، قصاصات، وإعلانات تروّج لرحلات المراكب والطائرات.. كل ذلك رسم لى خريطة دقيقة لحياة الإسكندرية فى الخمسينيات.

كانت «الإسكندرية فى أسبوعين» مجلة أنيقة المظهر، بسيطة فى بنيتها التحريرية، لم تكن تُعنى بالتحليلات السياسية أو الحوارات المطوّلة، بل تخصّصت فى شىء لا تلتفت إليه المجلات الكبرى: المدينة كما تُعاش.

فالمجلة تُرشد القارئ إلى مواعيد القطارات المتجهة من وإلى الإسكندرية، أسعار تذاكر الطيران والمراكب، الأماكن المناسبة للتنزه، المطاعم الموصى بها، العروض الفنية، وكأنها رفيق يومى للمصطاف والزائر والمقيم على حد سواء.

الإسكندرية كانت المقر الصيفى للحكومة والوزراء وأسرهم، ما أعطاها بُعدًا سياسيًا وإداريًا، إلى جانب طابعها السياحى.

صدرت المجلة لأول مرة عام ١٩٥٩، وكانت تُطبع فى القاهرة، تحديدًا فى ٢٠ شارع «عدلى»، ثم تُرسل إلى الإسكندرية، حيث يتم توزيعها فى الفنادق والمكتبات والمقاهى.

حملت فواتير اشتراك المجلة توقيع ميشيل أكليمندوس، المحامى اليونانى، الذى أدار المجلة بحرفية، وبذل جهدًا ليجعل منها مرآة حية للمدينة.

ما يدهشنى أن هذه المجلة، على تواضعها، كانت ترى الإسكندرية ككائن حى، لم تكن مجرد شوارع ومبان، بل روح تُروى بالأخبار اليومية، وتُغذى بالمعلومات العملية، كأنها تقول للقارئ: هذه مدينتك، تمشَّ فيها بعين محبة.

بين سطور المجلة نقرأ المدينة بكل تفاصيلها: أسماء لمطاعم اختفت، أسعار قد لا تُصدق اليوم، وإعلانات لمعارض وفعاليات صغيرة، لكنها كانت تصنع نبض المدينة.

اليوم، لم يتبق من «الإسكندرية فى أسبوعين» سوى نسخ قليلة متناثرة فى أيدى الهواة والباحثين، لكنها تظل وثيقة ثمينة، تُظهر أن هناك زمنًا كان التوثيق فيه فعل عشق لا مجرد أرشفة، وأن من حرّروا هذه الصفحات كانوا يؤمنون بأن تفاصيل المدن الصغيرة لا تقل أهمية عن أخبارها الكبرى.

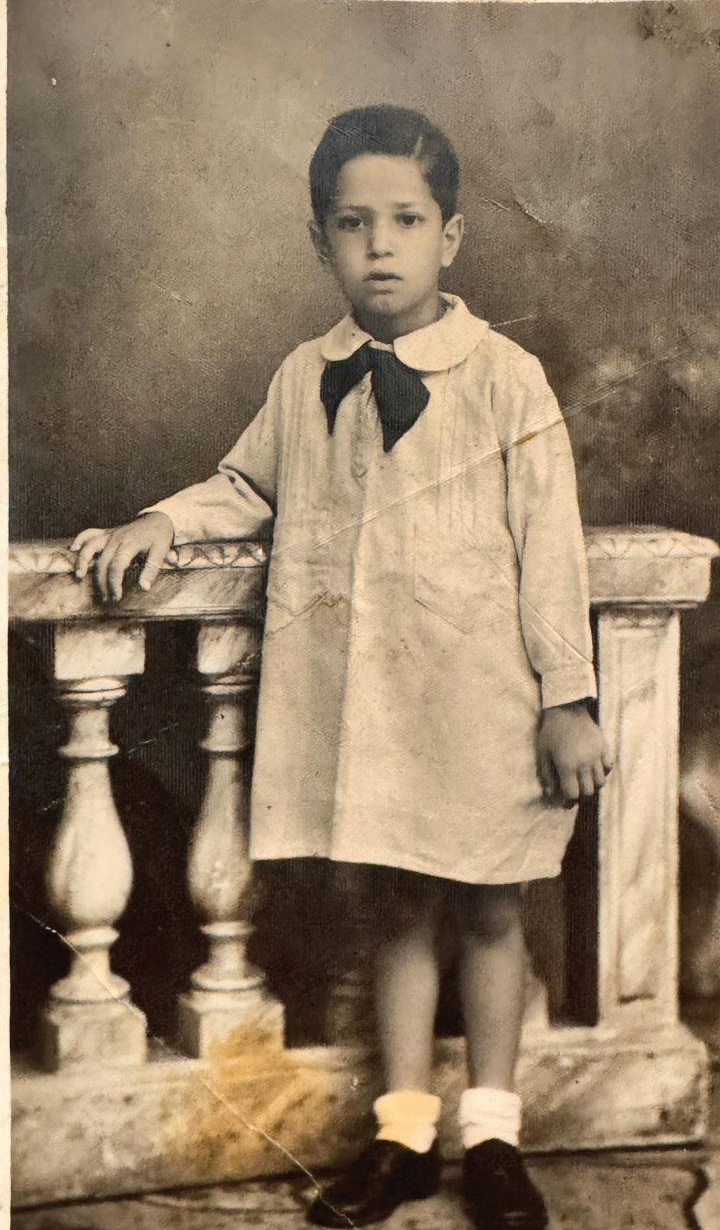

«استوديوهات زمان».. الصورة دائمًا «بتطلع حلوة»

فى زمن كانت فيه الصورة حدثًا، والاستوديو معبدًا صغيرًا للجمال، نشأت تقاليد راسخة لفن التصوير فى مصر، خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين، فحينها لم يكن المصور مجرد مُوثِق، بل كان مخرجًا ومصمم ديكور وخبيرًا نفسيًا يعرف تمامًا كيف يُخرج من الزبون أجمل ما فيه. عند دخولك أحد هذه الاستوديوهات القديمة، وكان كثيرٌ منها فى قلب القاهرة والإسكندرية، كنت تشعر بأنك ذاهب إلى عالم موازٍ، كل شىء فيه محسوب: الإضاءة، الستائر الثقيلة، الكراسى المزخرفة، وحتى لعب الأطفال الموضوعة بعناية فى الزاوية، فى انتظار أن تُهدّئ طفلًا صغيرًا كى لا يبكى أمام الكاميرا.

أما المصور، فكان فنانًا بالفطرة، يوجّه الجسد كما يوجه مخرج مسرح ممثليه، لا يقول لك فقط «ابتسم»، بل «أدر وجهك قليلًا»، «ضع يدك هنا»، «امسك القبعة»، أو «انظر نحو الضوء»، كانت الصورة تُبنى ببطء، ويُعاد ضبط كل تفصيلة حتى تُصبح لقطة تستحق أن تبقى.

العرسان، تحديدًا، كانت لهم طقوسهم الخاصة، الاستوديو يُهيأ بالكامل: الستائر البيضاء، باقات الورد، وأحيانًا سرير صغير يوحى ببدء حياة جديدة، العريس يجلس بخجل، والعروس تميل نحوه بابتسامة لا تُكرر، وفى الخلفية ساعة، أو مزهرية، أو لوحة زيتية تُكمل المشهد.

ما تبقى اليوم من تلك الصور ليس مجرد وجوه، بل لحظات إنسانية مشغولة بعناية، تنطق بالصبر والخيال والحب. وما من أرشيف أملكه إلا وفيه عشرات من هذه اللقطات التى أراها كنوزًا صغيرة، حفظت لنا شكل الناس قبل أن يُصبح التصوير مجرد «ضغطة زر»!