قناع الكتابة.. محمد بدوى يخترق العالم المراوغ لـ«نجيب محفوظ»

- كان محفوظ يحذر الكتابة عن تاريخه الشخصى حتى لا يقيم أحد علاقة بين شخصياته وبين نظائر لها فى الواقع

- استوحى بعض شخصياته وعوالمها من تجاربه فى الحياة والحب مموهًا عليها

- بعد أن حقق قدرًا من القوة والشهرة، اعترف أنه «كمال عبدالجواد» الذى- حتى كتابة الثلاثية- شَابَه محفوظ فى كثير

- استخدم «التقنع» فى رواياته التاريخية لإنشاء قول مزدوج يسرد عن الماضى ليسقطه على الحاضر

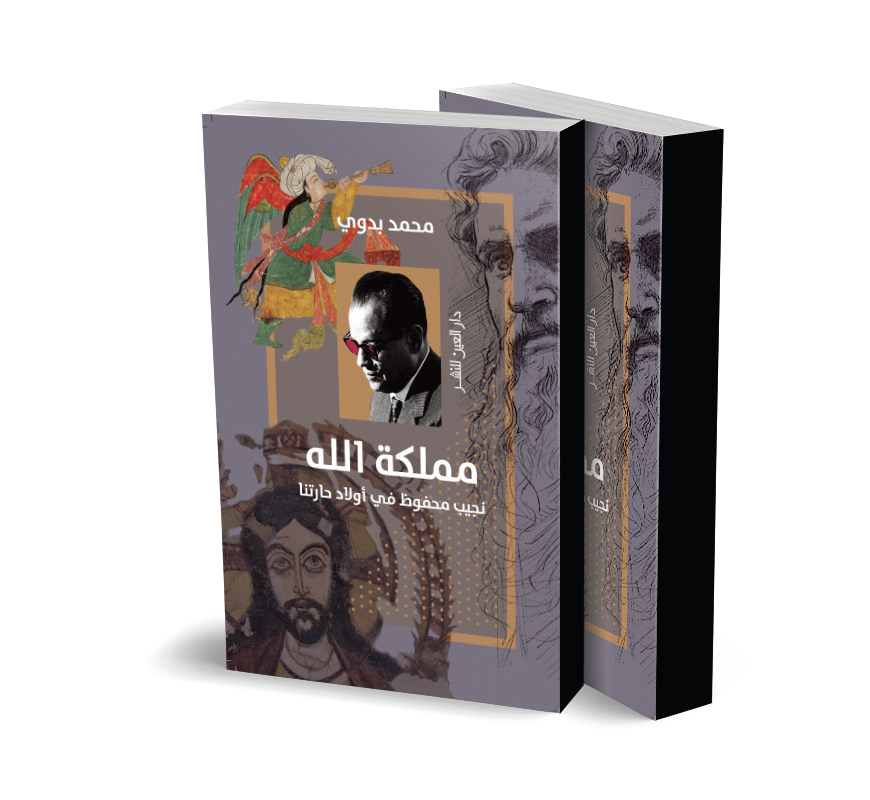

فى عمله النقدى الأحدث «مملكة الله.. نجيب محفوظ فى أولاد حارتنا»، الصادر حديثًا عن دار «العين» للنشر، ضمن إصداراتها فى النسخة المرتقبة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، يتخذ الناقد الدكتور محمد بدوى من رواية «أولاد حارتنا»، الرواية الأزمة فى مسيرة نجيب محفوظ إلابداعية، بابًا لتأريخ علاقة «أديب نوبل» بالماضى، وكيف أن هذه العلاقة قديمة.

واعتبر د. «بدوى» أن بدء نجيب محفوظ أعماله الأدبية بكتابة «الرواية التاريخية»، كما سمَّاها نقاده، يشير إلى انجذابه العميق للماضى، الذى سرعان ما هجره إلى الكتابة عن الحاضر أو الزمن المتجانس الفارغ، فى رواياتٍ تنتمى إلى الرواية الاجتماعية.

لكن علاقة «أديب نوبل» بالماضى، وإنْ فترت، لم تختفِ قط، حتى عادت فى «أولاد حارتنا». وبحسب المؤلف، الماضى فى «عبث الأقدار» و«كفاح طيبة» و«رادوپیس» يُدرج عادة تحت لافتة «التاريخ». أما هنا فالماضى مضمرٌ مسرَّب بين السطور.

ومع هذه المقارنة المهمة، وأهمية الحديث عن نجيب محفوظ فى كل مكان وزمان، تنشر «حرف» فصلًا من هذا الكتاب المهم: «مملكة الله.. نجيب محفوظ فى أولاد حارتنا».

لماذا يلجأ كاتب مثل محفوظ إلى كتابة مُرَاوغة، فيرتدى قناعًا؟ هل شَعر أنَّه يكتب تحت ضوء عيون تحدق فيه؟ مبثوثة فى كل موضع، لتسجل عليه هواجسه وتفتش بین سطوره، ومن ثَمَّ وجد نفسه أسيرًا تمزق بين عقيدته الأدبية «أن تكتب ما تراه عيناك، لا ما تراه عيون الآخرين، أو ما يريد الآخرون أن تراه»، وبين الخوف من دفع ثمن لا بُدّ من دفعه حين يُضبط ممارسًا لحريته فى الكتابة، إذ تُفك شفرتها.

محفوظ ابن دستور ١٩٢٣ الذى وسمه بوسم الحرية، التى إنْ لم تتحقق فى الواقع على النحو الذى يرضيه، إلا أنَّها أدخلت مصر فى نظام البلدان التى تطرق أبواب الحداثة، مما مكَّنه أن يمارس بعض الحرية وهو يرصد ويتخيل ويكتب. الآن، وبعد سنوات من إلغاء هذا الدستور، وصعود النخبة العسكرية وانحيازها المطلق للسلطة، وشروعها فى خطتها للتحديث السلطوى، الذى يقترحه وينفذه الموثوق بهم من رجالها، مصادرين أىّ مبادرة تأتى من أسفل، من اللا نخبة؛ الآن، خُفِّضت «رتبة» الكاتب. صحيح أنَّ هذه السلطة تبدو مرحِّبة به، لتضعه كوسام تتزيَّن به وتفاخر البلدان الأخرى التى لم يُقيَّض لها أن تنافس مصر فى امتلاك «القوة الناعمة»، لأسباب كثيرة، لكنها لن تقبل منه أقل من الخضوع ولو بالصمت.

منذ زمن يسير كان- محفوظ- قد أنجز أحد أحلامه العزيزة، حين أنجز كتابة ثلاثيته، لكن ناشره رفض نشرها لضخامتها وكثرة ما تستهلكه من ورق، بعد ارتفاع أسعاره بعد الحرب الكبرى التى وضعت أوزارها فى منتصف العقد الرابع من القرن العشرين، ذاك القرن المضطرب. فى ذلك اليوم عاد إلى البيت حزينًا، وأودع الرواية الضخمة درج مكتبه.

بعد عامين من بداية العقد الخامس استولى الضباط على السلطة، وصدرت مجلة «الرسالة الجديدة»، ونشرت الرواية فى حلقات أسبوعية فأحدثت دويًا، فرحب بها الناشر وسرعان ما انهالت المقالات والدراسات عنها. وبدا أن محفوظ قد نال رتبة «الروائى» الأول فى لغة كانت تحاول «أن تتكلم الرواية»، ابتهج الكاتب، وشعر أنَّه حُمِّل مسئوليةً، لم يكن قد حلم بها؛ مسئولية مزدوجة، أن يكتب ما يعتقده «الحق» عن العالم وأمَّته وأهلها، وأن يطوِّر نفسه؛ لغته وحبكاته ورؤاه، فهو فى النهاية كاتب يحب أن يكون وفيًّا لما تعلَّمه وخبره، ولكن يجب أن يتجاوزه أيضًا. وفيما هو شاردٌ فى الهواجس والصمت، كان «السَّيِّد» يقبع هناك فى قصره يضع الخطط للتحديث، ويتحدث رجاله عن «مصانع الرجال» التى ستصوغ المواطنين من جديد من أجل نسيان الماضى والتحزب، وسيطرة رأس المال على الحكم، مبشرًا بالجمهورية التى ستبقى ألف عام. كان الكاتب يحاول التوفيق بین الماضى، الذى صار ملكًا للمنتصرين، وبين حقّ هذا الماضى فى الحياة، دون أن يقف حجر عثرة فى وجه الحلم فى الانعتاق.

وهكذا كانت شخوص كتابه التى تخايله آتية من ماضٍ لا نعرف بداياته إلى البقعة التى أحبها، وكتبها، ويحاول الآن أن يصهرها بمن عرفهم وخبرهم من أهلها، لتخوض معاركها من أجل الآخرين، ونيابة عنهم، بحثًا عن هذه السعادة المستحيلة، التى ما إِنْ تخبو أوار الحلم بها حتى تتجدد. يقول لنا النص إن صوغ هذه الشواغل يلزمه استبدال الزمن المركب بالزمن «الآن»، ليشير الزمنان إلى برهة لم تأتِ بعد. وهذا هو جوهر التقنع فى «أولاد حارتنا». يتقنع الكاتب حين يأتى بـ«رجال» من زمن موغل فى العتامة ومغلق، ويجذِّرهم فى البقعة التى عاش فيها وعاشت فيه، فيصبحوا عابرين للزمن، ويتقنع حين يستعير صوتهم ليمازج صوته، فلا نعرف حدود كلامه وحدود كلامهم، ويتقنع أخيرًا حين يموِّه على العيون التى تراقبه ويربك قدرتها على الرصد. «المواطن» فيه يخشى افتضاح أمره، و«الكاتب» يحب الكتابة ويخشى الصمت الذى ظلَّ فيه سنوات. مرة يقنع نفـسه بجدواه، ومرة يقول لها إنه كان يتفرج ويتلمَّس ويرى ليفهم، ويجد حلًا يناسب هواجسه حين يجلس للكتابة دون وجل. كان يعرف أن المواطن فى ظروف الطوارئ تتقلص لغته ويتماهى مع اللغة العامة. ويعرف أيضًا أن «الكاتب» إما أن يصمت، وإما أن يتحدث «بصراحة» فيجد نفسه عدوًا للغة العامة، والمواطن ذى القسمات الواحدة، والزى الواحد، وفى هذا سيكون ضحية، وتكون الكتابة مباشِرة؛ أى قولًا أيديولوجيًا خالصًا. وأخيرًا وجد الحل فى وضع خبرته السابقة فى كتابة الواقع فى خدمة معانٍ لم تخلق لقولها وإنما تومئ إليها، فتزدوج، تخاطب الماضى وتحاوره وتجدد صورته، بالقدر الذى يسمح لهذا الماضى بالحديث عن الحاضر، والإشارة إلى اليوتوبيا التى خلقها الماضى والحاضر، ويطالب بها المستقبل؛ زمن ممتلئ بما يجاوز معنى الزمن وينطوى على بُعد صوفى استخدم والتر بنيامين للدلالة عليه كلمة jetzteit.

لنعد الآن إلى «التقنع»، فنلاحظ أنه جزء أصيل من ثقافة محفوظ العربى المسلم. التقنع ليس فقط سبيل الضعفاء، بل يمارسه الأقوياء، ولكن من خلال الحكايات، تحديدًا فى ألف ليلة وليلة، التى تضم حكايات عن الخليفة، هارون الرشيد، الذى يتقنع ويغيِّر هيئته وشارات سلطته حين يرتدى ملابس تاجر مع رفيقيه، ويدخل إلى أبطالِ حكايةٍ مجروحين من الزمن، أو رجال ونساء أزرى بهم وبهن الدهر، وغاب العدل، وحين يتقنع الخليفة ويغيِّر هيئته يفارق عمى السلطة ولو إلى حين. كأنَّ السلطة تحول دون انكشاف الواقع أمام عينى الراعى، فحين يخلع شاراتها يصبح بصره حديدًا، ليعود بعد ذلك لممارستها.

ينتمى تقنع الخليفة إلى فضاء اللعب؛ أعنى أنَّه وجود سردى، وربما ينتمى إلى نمط يوتوبى من الفن، حين يتأبى الواقع على التغيير، فتقوم الفئات العاجزة عن التغيير بالحلم به، وتخيُّله، لكى تظلَّ الأحلام مشتعلة تحت الرماد. لكن من ناحية أخرى يعنى التقنع خيطًا أصيلًا فى الثقافة، فهو مقاومة بالحيلة فى سياق يؤبِّد الثبات، وهو ما يعنى أنه عنصرٌ قارٌّ ودائم الحضور وعابر للزمن، ينسرب إلى الأفراد، ويتبدى فى السلوك واللغة والتفكير؛ عنصر ليس غريبًا عن اللحم والدم، فهو فى متناول القوى «الخليفة» والضعيف «الكاتب أو الحكواتى» فى سياق «يرغب» فى الكاتب وفى الوقت نفـسه يحذره، ويحذر ألاعيبه وتقنيات المخادعة التى قد يلجأ إلى تشغيلها، حين يكون فى حاجة إليها. التقنع- هكذا- هو التنكر.

منذ زمن طويل، أتقن محفوظ أشكالًا متعددة من التقنع! حتى فى رواياته التى دُعيت واقعية. إذ كان محفوظ فى بداياته يحذر الكتابة عن نفسه. أعنى الكتابة الاعترافية التى برع فيها بعض أساتذته؛ المازنى والعقاد والحكيم، والتى سماها النقاد «رواية السيرة الذاتية». وبعد نشر «زقاق المدق» التقى محفوظ بالمازنى، الذى حذره من الكتابة على هذا النحو، الذى قد يجر عليه المتاعب. شكر محفوظ أستاذه ولم يعمل بنصيحته. كان محفوظ يحذر الكتابة عن تاريخه الشخصى، حتى لا يقيم أحد علاقة بين شخصياته وبين نظائر لها فى الواقع، مثل الحياة السرية لآل عبدالجواد فى الثلاثية، التى لم تعرفها الرواية من قبل. وقد سُئل مرارًا من نقاد وقراء عن مصادر معرفته بعوالم الدعارة، التى تكشف عن معرفة وثيقة. فيما بعد، بعد حصوله على نوبل، تخفف محفوظ من حذره، وروى بعض معرفته وتجاربه عن هذه العوالم، وقوبل كلامه باستهجان شديد، أكد صحة سوء ظنه.

لا يستطيع الأديب أن يفلت تمامًا من تاريخه الشخصى، ومحفوظ يعى هذه الحقيقة جيدًا، ولذلك استوحى بعض شخصياته وعوالمها من تجاربه فى الحياة والحب، مموهًا عليها، لا لأنه يعى اختلاف الشخص عن الشخصية، ولا ما تفرضه الكتابة من إضافات، تحتمها طبيعة الكتابة التى تشبه «الواقع» وتئوِّله دون نقله حرفيًا، فحسب، بل لأن الكتابة عن الذات يجب أن تحذر انفجارات الذات، الخطرة، لذا لم يكتب محفوظ سيرة ذاتية، بل كتب «أصداء السيرة الذاتية». فيما بعد، بعد أن حقق قدرًا من القوة والشهرة، اعترف أنه «كمال عبدالجواد» الذى- حتى كتابة الثلاثية- شَابَه محفوظ فى كثير، لكنه اختلف عنه فى امتهان الكتابة الإبداعية، التى أوكلها محفوظ لصديقه رياض قلدس. مع هذا نرى كمال عبدالجواد يحلم بكتابة كتاب كونى غامض: هذه هى الحقيقة، أى كتاب لن يكون شعرًا. إذا كانت كراسة أسراره تحوى شعرًا، فمرجع ذلك أن عايدة تجعل النثر شعرًا، لا إلى شاعرية أصيلة فيه، فالكتاب سيكون نثرًا، وسيكون مجلدًا ضخمًا فى حجم القرآن الكريم، وشكله، وستحدق بصفحاته هوامش الشرح والتفسير كذلك، ولكن عما يكتب؟ ألم يحوِ القرآن كل شىء، لا ينبغى أن ييأس، ليجدن موضوعه يومًا. حسبه الآن أنه عرف حجم الكتاب وشكله وهوامشه. أليس كتاب يهز الأرض خيرًا من وظيفة، وإنْ هزت الدنيا؟ كل المتعلمين يعرفون سقراط، ولكن من منهم يعرف القضاة الذين حاكموه.

هذه هى صورة الكتاب، كما تتراءى فى حلم يقظة لمراهق أنتجه مجتمع تهيمن عليه الثقافة الإسلامية وقد بدأت ثقافة أخرى حديثة ترفدها بعناصر جديدة، فالكتاب هو الهيئة التى تشكل وعيًا محددًا. أى تكشف عن مخيلة المراهق الحالم بالكتاب، والتى لم تعرف- حتى الآن- سوى هيئة الكتاب المقدس «مجلدًا ضخمًا فى حجم القرآن وشكله، وستحدق بصفحاته هوامش الشرح والتفسير» التى تحرس مقاصده ومعانيه. لكن الشائق أن «القدوة» تتمثل فى «سقراط»، الذى لم يكتب كتابًا، بل قام تلامذته بتسجيل أقواله، حتى لا تتبدد. هذه الصورة ستتغير بنمو وعى كمال بعد أن صار عضوًا فى «شلة العباسية» التى تسيطر على أعضائها الثقافة الحديثة، ممثلة فى عايدة شداد، قارئة الروايات، التى يحلم كمال بحبها. فى هذه الثقافة الحديثة، ثمة «الروايات»، بل سيتخيل حسين أن شلة الأصدقاء التى تتنزه فى رحلة الأهرام ستجد نفسها يومًا فى كتاب كمال. وقد ظهرت فعلًا بعدما أدخل الفنان عليها عناصر تكشف عن حيرة كمال، الذى تقنّع من خلاله محفوظ، ليقول عن نفسه وعن العالم عبر التقنع، الذى سبق للمؤلف أن استخدمه فى رواياته التاريخية، لإنشاء قول مزدوج، يسرد عن الماضى ليسقطه على الحاضر.

وعلاقة محفوظ بالماضى قديمة، فقد بدأ أعماله الأدبية بكتابة الرواية التاريخية، كما سمَّاها نقاده. بدءُ المشروع الأدبى لمحفوظ بالماضى يؤشر على انشداد عميق، برغم أنه سرعان ما هجره إلى الكتابة عن الحاضر أو الزمن المتجانس الفارغ، كما سمَّاه بنيامين، فى رواياتٍ تنتمى إلى الرواية الاجتماعية. لكن العلاقة بالماضى وإنْ فترت لم تختفِ قط. وها هو يعود إلى الماضى فى «أولاد حارتنا». الماضى فى «عبث الأقدار»، و«كفاح طيبة» و«رادوپیس» يُدرج عادة تحت لافتة «التاريخ». أما هنا فالماضى مضمرٌ مسرَّب بين السطور. كلا الزمنين يصلنا من خلال توظيف صورتيهما سردًا. الأول، التاريخ شاع أنه علم، أدواته الوثائق، برغم أنه سرد يعتمد عناصر أدبية وحبكة. أما الثانى فهو لا يخفى طبيعته السردية، ولا لواذه بالمجاز والإيقاع، لكنه سرد مقدس نطق به رجالٌ مقدسون، اُختيروا لهذه المهمة.

السرد التاريخى قد تدعمه الأركيولوجيا، وهو حال مصر القديمة، مع هذا لا يعدم المؤرخون الإشارة إلى مناطق معتمة فيه، ما يمنح كاتب الرواية التاريخية فرصة إطلاق العنان لخياله، خصوصًا حين يكون «التاريخ» مجرد إطار لحبكة تقليدية مختلقة كما نجد- مثلًا- فى «كفاح طيبة». وفى النوعين كليهما يمارس محفوظ ما يمكن تسميته بلعبة الإضمار، الروايات التى اتخذت من التاريخ إطارًا، كان الماضى فيها واضحًا صريحًا، لكن ثمة مشابهة خجول مع «الحاضر»، واقع مصر الراهنة، تتيح لبعض القراء الناقدين أن يقوم بإسقاط لهذا الماضى على الحاضر.

أما «أولاد حارتنا» فالإضمار منصبٌّ على الماضى عبر كثير من علامات النص، فیما الحاضر يتصدر المشهد لكى يومئ إلى الماضى فى السرد المقدس، ويتآزر الزمنان سرديًا فى خلق زمن ثالث.. نحن مع سرد «واقعى» عن حاضر مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر، لكنه يستدعى الماضى فى السرد المقدس، وكلاهما يسرِّب بين السطور زمنًا طيفيًا يخايلنا، هو حاضر مصر المعاصرة التى تعانى وطأةَ الحكم السلطوى، ومن خلفه «عالمنا» الذى ما فتئ الناس فيه يحلمون بـ«مَصارِع الطغيان». النوعان- الرواية التاريخية والرواية الأليجورية- تستخدمان الماضى من أجل إنتاج «زمنية» تبدو عابرة للتاريخ؛ أى للزمن العادى، برغم اختلاف الماضى اختلاف «التاريخ» عن الأسطورة.

فى الرواية التاريخية زمنٌ موغلٌ فى القدم يمتلئ بشخوص وثيمات متنوعة من أساطير يونانية ومصرية قديمة فى حبكة تقليدية، لكنه فى النهاية زمن «تاريخى»، نملك أركيولوجيًا ما یدعم وجوده وتاريخيته، برغم مناطق العتامة فى بعض مراحله، التى تجعل المؤرخين يختلفون فيه ويصطرعون من أجل فهمه. لكننا فى السرد المقدس، يقول السرد الكنائى إنَّه صورة العالم كما جرى تمثيله فى التوراة والإنجيل والقرآن والسيرة النبوية. وهو ماضٍ يخايل مخيلة سكان بقعة شاسعة من الأرض.

الماضى المصرى وثيق الصلة بالوجود فى التاريخ لبشرٍ أطلقنا عليهم اسم المصريين القدماء. أما الماضى المقدس الذى كان فى مرحلة أولى من مراحل تكونه، فقد ارتبط- تاريخًا وأسطورة- بجماعات صارت بعد ذلك أممًا مثل العبرانيين والعرب، إلا أنه فاض عن حدود هذه الجماعات وأصبح إرث أمم عدة متنوعة ومتصارعة، بعد تحول جزء جوهرى منه إلى أساس لديانتين كبريين عابرتين للهويات الوطنية، هما المسيحية والإسلام، ولذلك نجد فى سرود محفوظ عن مصر القديمة ابتهاج مواطن مصرى بما تكشفه الأركيولوجيا من أمجاد مَن يتخيل أنهم أسلافه. أما فى «أولاد حارتنا» فإنَّ هذا التخيل القومى يتحرر من ضيقه، ويتسع ليصبح ذا طابع إنسانى. اختلاف أزمنة النوعين على هذا النحو يجعل الرواية الأليجورية تعمِّق الازدواج وتجعله عنصرًا لازمًا لفهم النص، إنَّه ازدواج مضعَّف، لا يجعل ضروريًا ربط النص بالحاضر فقط، بل يجعله أداة لممارسة أدبية تجدد الماضى وتقاومه، كما تقاوم الحاضر فى آنٍ؛ تجدد الماضى حين تحوِّله من الدينى اللاهوتى إلى الدنيوى، وتقاوم المؤسسات التى تغلقه على تأويل واحد قد يكون فى بعض الحالات عائقًا، وتقاوم الحاضر حين تضيف ظالميه إلى فئة الملعونين من مقاومى الأنبياء، وتمنح الضعفاء من خلال سلطة الإبداع سلطة نبوية. ولعلةٍ ما يقرأ الكثيرون فى السرد المقدس صوتًا يعلو على التاريخ، ويعبر الزمن، على النقيض من السرد الواقعى الذى لا مناص من وضعه فى سياقه. وحين يتخذ السرد الواقعى من الكتب المقدسة نصًا تحتيًا Hepotext، فهو يعلن عن حاجة الماضى للحاضر وعن حاجة الحاضر للماضى، فالمستعير يطلب العون من المستعار، والمستعار منه يطالب بحقه فى مغادرة موقعه لكى يتجدد. إلى ذلك يبدو الماضى طيفيًا، فيما الحاضر ليس كذلك، إنه فعل ملموس متدفق فى حال من التكون الفورى لا يعرف اكتمالًا ولا انغلاقًا، والغاية التى يبشر بها النص فى نهايته ليست أكثر من حُلم يوتوبى، أساسه ماثلٌ فى الماضى وحلم أدهم بالفردوس الذى أورثه لأحفاده. الماضى مغلقٌ والحاضر أفقٌ، ماثلٌ فى الماضى دون أن يتم تمثيله فى سروده، لكنه يتيح للمؤلف فرصة تمثيله أليجوريًا فى زمنٍ آخر.

لنَقُل إننا مع «حكاية حكايات»؛ حكاية تنسج علی حكايات سابقة، لتتحدث عن مسائل راهنة، أى أن الكتابة الروائية تخلق علاقة توتر بين أكثر من زمن وأكثر من لغة عبر عملية الإضمار والاستحواذ؛ استحواذ ما هو راهن على ما هو بعيد وقَصىّ، لكنه برغم نأيه حاضرٌ على نحو ما فى مخيلتنا، أو بالأحرى فى مخيلة ورثة هذا الماضى، حتى لو زعموا انفصالهم عنه، أو زعم بعضهم هذا. لكن الرواية تومئ إلى شكل آخر من الاستحواذ، يخص محفوظ نفسه.

فى روايات محفوظ مثَّل «المقطم» حيِّزًا مجاورًا للقاهرة «الواقعية» التى كتبها محفوظ فى روايات سبقت «أولاد حارتنا». إنه موضعٌ واقعٌ على الحافَّة. نراه فى رواية «خان الخليلى» مكان التقاء العاشقين؛ رشدى عاكف ونوال. وهو فضاء مصغَّرٌ للحياة، ففيه الهوى العذرى والموت، حيث توجد المقابر التى يمر بها العاشقان فى طريقهما يوميًا، ومن بينها مقابر آل عاكف، فيتوقفان لقراءة «الفاتحة» على أرواح الموتى، الذين سينضم إليهم العاشق فى نهاية الرواية. وفى الرواية التالية لأولاد حارتنا؛ أى «اللص والكلاب» سنرى المقطَّم موئلًا للخارجين على القانون الملفوظين، من لصوص ومهربين ومتعاطى المخدرات، ولذا ارتبط بالليل وبسعيد مهران البطل المتمرد الذى استأسرت به فكرة واحدة تحولت إلى «شهوة». فى الحارة الواقعية الرمزية التى تكتبها «أولاد حارتنا»، سيصبح- المقطم- فضاءً رمزيًا يفرُّ إليه غير المتكيفين مع القمع والظلم. أما «الفتوات الذين أشار إليهم محفوظ مرارًا حين كان يتكلم عن طفولته فأصبحوا رموزًا فى الحكاية الكنائية التى تسردها الرواية. كان هؤلاء الفتوات قد ظهروا فى قصة قصيرة مبكرة تنطوى على السخرية من الفتونة. برغم أن محفوظ فى حديثه عن الماضى الذى عاشه فى الحى العتيق يشير إلى دورهم فى مقاومة عساكر الاحتلال. وفى فيلم «فتوات الحسينية»، الذى كتب قصته محفوظ بالتعاون مع نيازى مصطفى، يظهرون فى صورة الخارجين على القانون، إذ يمثلون عنصرًا من عناصر الهوية القديمة التى ينبغى تغييرها مع الحداثة، باستبدالها بمؤسسة الأمن الحديثة. وفى رواية ملحمة الحرافيش أصبحوا رموزًا معقدة فى رمزيتها.

نحن هنا مع استحواذ عناصر واقعية «اجتماعية» فى برهة الانتقال من التقليد إلى الحداثة، على مخيلة محفوظ، فقد مثل الفتوات صورة رجال يتسمون بالقوة الجسدية والعنف، لكنهم تحولوا إلى عناصر رمزية، تمثل الخيرَ والشرَّ معًا. فهم فى «أولاد حارتنا» أضداد للأبطال النبويين وفى «الحرافيش» يزدوجون بين الخير والشر... إلخ. وقد التقى هذا الاستحواذ مع استحواذ آخر تمثل فى الكتاب الكونى الذى حلم بكتابته كمال عبدالجواد فى الثلاثية. وقد نجح محفوظ فى تطوير ديناميكية سردية مكَّنته من الاستحواذ على واقع عينى ملموس، وتحويله إلى واقع مجاوز للراهن، عبر لعبة التقنع الكنائى. هذا الاستحواذ المزدوج يعنى أننا إزاء عالم أصيل لا يختلط بعوالم أخرى. كان «اللا واقعى» ماثلًا دومًا فى عالم محفوظ الواقعى، لكنه كان تمثيلًا لتعايش الحيوات المختلفة، فى تطور اجتماعى مركب، لكن هذا اللا واقعى فى «أولاد حارتنا»، ثم فى «ملحمة الحرافيش» من بعد، أصبح يتصدر المشهد برغم أنه مضمرٌ ومشارٌ إليه من خلال الترميز، أنه واقع يقبل الترميز ويتأبَّى على التحقُّق فى آنٍ، ومن هنا نفهم الرغبة فى تكرار كتابته مرة بعد مرة؛ مما يعنى أننا إزاء رغبة تتجاوز رغبة الكاتب الفرد إلى رغبة جماعة تحاول تخيُّل سرديتها، لكى تعى موقعها وما تتخيله لنفسها وللعالم من أدوار، حتى لو اختلف فيها الكاتب الفرد مع الجماعة، لأنه يعى موقعه الإشكالى القَلِق منها، ومن ثَم يتحرك حركة معقدة بين هذه الجماعة، وبين سرديتها، بین واقعها وحلمها؛ مما يعنى طموح الكتابة لوضع النقائض فى حال من المواجهة، وإضفاء معنى كلى يجاوز فوضاها، ويمنح الوجود «نظامًا»، ومن ثَمَّ يقينًا صلبًا؛ فرارًا من الاختلال، ومن عبء مواجهته.

طلب التقنع قاد إلى الترميز، الذى لازَم محفوظ طويلًا، لأنَّ الترميز يعنى الرغبة فى اكتشاف ما وراء المعنى الأول، فثمة كون وراء الكون الظاهر، وثمة وراءٌ لما نظنه صلبًا ومحسوسًا. نجد هذا مثلًا فى قصة «البحث عن زعبلاوى»، التى يشعر بطلها بأن ثمة سرًا خفيًا، متواريًا، لكنه هناك فى موضع ما كامن فى فوضى التفاصيل وركامها، وهو لا يستطيع منع نفسه من التنقيب عنه، حتى لو كان يعرف استحالة القبض عليه. مع هذا فإنَّ الترميز الذى يعنى تعدد معنى الأشياء، يصبح أحيانًا، شكًا فى بداهة القارئ، ومن ثَمَّ يبحث الكاتب عن مشترك بينه وبين قارئه، فيؤشر عليه، تأشيرًا ثقيلًا، قد يكون هذا المشترك فى ثقافة كليهما، إيماءةً، أو لون، أو علامةً لغوية أو خلجة وجه، أو نبرة كلام، وقد يرمز إلى موقع اجتماعى أو طبع أو تطبُّع، أو معنى اتفق عليه أبناء ثقافة معينة. هذا الترميز لا يمارسه الكاتب فى سرده الذى سماه صاحبه وسماه نقاده بروايات المرحلة الفكرية، مثل استراتيجيات التسمية، على سبيل المثال فى رواية الطريق؛ صابر الرحيمى، بسمة عمران، كريمة، إلهام... إلخ، فقط، بل يمارسه على نحو أكثر تعقيدًا، حتى فى الروايات التى سُميت بالواقعية، هنا- فى «أولاد حارتنا»- تحقق الترميز عبر تلك الأداة التقليدية المعروفة باسم الأليجورى.