مجدى يوسف: نقدى لسرد نجيب محفوظ السيكولوجى شجّع لجنة نوبل على منحه الجائزة بدلًا من أدونيس

- على البحث العلمى أن يبدأ بمسح دقيق لمجتمعاتنا المحلية لتطوير حلولها الذاتية مع الاستعانة بالمعارف العالمية

- مشروعات «الثقافة الجماهيرية» ومحاولات نقل المسرح الحضرى إلى الريف فى الستينيات قامت على أسس «عرجاء»

- ما سعيت للاعتراف به من خلال نقدى للمركزية الغربية صار «راية» رفعها باحثون غربيون

- رؤية عبدالوهاب المسيرى حول «مادية الغرب» و«روحانية الشرق» تسطيحية وأوقعت الكثيرين فى شباكها

- انتقدت التوجه الانسحاقى أمام الآخر «المتقدم» فى كتابات لويس عوض.. ورفضت حديث فؤاد زكريا عن «علمية» الغرب و«غيبية» الشرق

يُراكم الأكاديمى والمفكر المصرى مجدى يوسف تجربة معرفية تمتد لعقود طوال، اشتبك خلالها مع قضايا فكرية وثقافية عديدة، واضعًا نصب عينيه تصحيح التوجّه الثقافى الأحادى الذى كان يسود النظرة الغربية إلى عالمنا غير الغربى. ومن خلال عمله الأكاديمى ومشاركاته العديدة فى المؤتمرات العلمية الدولية، سعى إلى تحويل هذا التوجّه إلى تفاعل قائم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء بين مختلف ثقافات العالم، فى الشمال والجنوب على حد سواء.

عمل يوسف أستاذًا للأدب العربى المعاصر وسوسيولوجيا الأدب المقارن فى الجامعات الألمانية، وأسس «الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضارى» فى جامعة بريمن. وقد بدأ مشواره بتأسيس دراسات الأدب العربى الحديث فى جامعة كولونيا عام ١٩٦٥. وخلال مسيرته الأكاديمية تنقل بين العديد من الجامعات فى مصر والعالم العربى، إلى جانب الجامعات الأوروبية والأمريكية شمالًا وجنوبًا، فضلًا عن جنوبى شرقى آسيا كالصين وكوريا الجنوبية.

وبعد أن قدم مجدى يوسف أوراقه البحثية ومحاوراته المنهجية بمختلف اللغات فى المؤتمرات العلمية الدولية منذ عام ١٩٦٧، صار لا يدعى منذ عام ١٩٩٥ إلا لإلقاء المحاضرة الافتتاحية فى المؤتمرات العلمية الدولية، وقد نشرت أبحاثه فى ست لغات أوروبية، فضلًا عن العربية، كما ترجمت أعماله إلى كل من البرتغالية، والأيرلندية، والإيطالية حيث استوحتها فى هذه اللغة الأخيرة جامعة « لاسابينزا» فى روما لتحريرها من النزعة الأوروبية للهيمنة ثقافيًا على العالم، كما ترجمت أعماله الناقدة للمركزية الغربية إلى الصينية، وصدرت عن دار نشر جامعة بكين.

وقد نشرت أعمال المؤتمر الذى عقده باسم «الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضارى» فى مقر اليونسكو بباريس تحت عنوان : «الإسهام العربى المعاصر فى الثقافة العالمية: حوار عربي-غربى» بالإنجليزية والفرنسية فى كمبردج بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٨، ثم فى طبعة شعبية عام ٢٠٢٠ تزامنًا مع ترجمتها إلى العربية فى العام نفسه لتصدر عن مكتبة الاسكندرية، وهى تضم إسهامات عربية فاعلة فى خمسة تخصصات ممثلة لكل فروع المعارف الحديثة، بدءًا بالعلوم الطبيعية المعاصرة، عبر العلوم الاجتماعية، وفى العمارة، وأخيرًا فى العلاقة بين الأدب العربى المعاصر والأدب العالمى، وقد أدى هذا العمل إلى استثارة الحوارات العلمية والثقافية.

فى هذا الحوار نسترجع مع الكاتب المصرى مجدى يوسف جهوده فى تعزيز التفاعل الثقافى بعيدًا عن هيمنة المعيارية الغربية، ونستكشف معه كواليس معاركه الفكرية التى خاضها، وكان لها عميق الأثر فى الأوساط الثقافية عربيًا وعالميًا.

■ سعيت منذ الستينيات لتقديم صورة أصيلة للثقافة العربية فى المحافل الدولية. كيف استُقبل هذا التقديم فى السياقات الأكاديمية الغربية، وما التحديات التى واجهتك؟

- بعد أن انتهيت من دراستى لعلمَى النفس والاجتماع فى جامعة عين شمس، انتقلت إلى ألمانيا لاستكمال الدراسات العليا فى علم النفس الإكلينيكى، إلا أن لائحة الدراسة هناك كانت تنص على اختيار مادة فرعية، إما أن تكون اللاتينية أو العربية القديمة. فكان من الطبيعى أن أختار العربية القديمة. وقد وجدت أن الثقافة العربية كانت تنتهى هناك بابن خلدون ولا شىء بعده، وهو ما حثنى على اقتراح مد الجسور للثقافة العربية حتى عصرنا الحاضر، وهو ما أدى لتغيير مسارى الأكاديمى لإقناع المستشرقين الألمان بإسهاماتنا المعاصرة عن طريق التعريف بها نشرًا ومحاضرة بالألمانية على مدى ثلاثة أعوام، إلى أن كلفتنى جامعة كولونيا عام ١٩٦٥ بتأسيس هذا الفرع الجديد فى الدراسات بها. وهنا حرصت على أن أقدم الفكر والثقافة العربية الحديثة من خلال نماذج إبداعية مؤثرة وفاعلة، وهو ما لم يكن له سابقة فى تاريخ الجامعات الألمانية، وما كان له أثره فى تمهيد السبيل للاعتراف بالثقافة العربية المعاصرة فى سائر الجامعات الأوروبية والأمريكية.

وفى عام ١٩٧١ قبلت عرضًا من جامعة بوخوم لتدريس هذه المادة المستحدثة فى كلية الآداب بها، وهو ما قمت به حتى عام ١٩٧٦ قبل أن أنتقل بعدها لتدريس «التفاعل بين التكوينات الاجتماعية والثقافية العربية والغربية فى العصر الحديث» فى كلية العلوم الاجتماعية بتلك الجامعة، وكان قد صدر لى فى العام نفسه كتاب يوثق جانبًا من محاضراتى بالألمانية بعنوان «التحليل الاجتماعى لاستيعاب مسرح بريخت فى مصر» وقد أثار تفاعلًا دوليًا على نطاق واسع شمل ألمانيا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة لمدة خمسة عشر عامًا بعد صدوره، وفيه بينت كيف أثرى تراث السامر المصرى فى احتفالات الريف عندنا عروض مسرحيات بريخت فى مصر لما تميزت به عروض السامر من تفاعل تلقائى متبادل بين الجمهور والعرض «المسرحى»، وهو ما أدى للتأثر بمنهجية هذا الكتاب فى الدوريات والمؤلفات العلمية الغربية، حتى أن الناقد الكبير «سانستير ساركانى» اقترح فى كتابه «نظرية الأدب»، الصادر فى باريس، أن يستلهم المسرح الأوروبى السامر المصرى للخروج من أزمته.

وفى نهاية الستينيات قدمت أدب المقاومة فى فلسطين المحتلة. على مدى فصل دراسى كامل، حيث اعترض معهد «مارتن بوبر» بالجامعة على محاضراتى هذه، إلا أن الجامعة ردت عليه بأن سياستها تقوم على احترام حرية البحث العلمى والتدريس، ومن ثم واصلت التعريف بأدب المقاومة فى فلسطين المحتلة فى تلك الجامعة.

كما قمت بتدريس الأدب المقارن، حيث تحول تكليفى من جانب تلك الجامعة إلى تدريس «العلاقة بين الأدب العربى المعاصر والأدب الأوروبى»، وهو ما حدا بى لنقد الأسس المنهجية لنظرية «الأدب الأوروبى» التى ظل يروج لها فى الجامعات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لرأب الصدع بين مختلف الآداب الأوروبية، إذ إن ما استقر عليه الألمان بأنه أدب «كلاسيكى» مثلًا كان الفرنسيون يعتبرونه «رومانتيكيًا»، وهكذا دواليك، مما كان مثار الخلافات بينهم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما دعا بعد الحرب لتأسيس «الجمعية الدولية للأدب المقارن» بهدف تذليل تلك الخلافات. بينما السؤال الذى يطرح نفسه هنا: لمَ تصف هذه الجمعية نفسها بأنها «دولية»، بينما أقيمت لحل مشكلات أوروبية- أوروبية؟.. الإجابة عن ذلك تكمن فى السعى غير المبرر لعولمة كل ما هو أوروبى تكريسًا لهيمنة تلك الأقطار ثقافيًا على سائر شعوب العالم بعد أن كان معظمها يمثل قوى استعمارية بالنسبة لها. لكن ما مصلحتنا نحن، بعد كل ما عانيناه من الاستعمار، فى الهرولة للالتحاق بمثل تلك المنظمة على النحو الذى فعلته «الجمعية المصرية للأدب المقارن»؟! وما معنى تأسيس أقسام بجامعاتنا المصرية تحمل عنوان «الحضارة الأوروبية بالمفرد»، مع أنى كنت قد فندت الأسس المعرفية الفلسفية التى تقوم عليها تلك الصفة الأيديولوجية، خاصة فى دراستى «خرافة الأدب الأوروبى»، كما ترجم أحد الكتابين المتأثرين بهذه الدراسة من الإيطالية إلى العربية، وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، بينما لم يُلتفت إليها فى جامعاتنا حتى الآن!

■ ما الأثر الذى تركته تلك الجهود على الباحثين فى الخارج؟

- ما سعيت للاعتراف به من خلال نقدى للمركزية الغربية صار بمثابة الراية التى رفعها باحثون غربيون «متمردون» على التوجه التقليدى المحافظ فى جامعاتهم، من أمثال «رينيه إتيامبل»، أستاذ الأدب المقارن المرموق فى السوربون، لدرجة أنه حرص على أن يخصص للآداب غير الغربية فى الموسوعة الدولية للآداب والثقافات فى العالم Encyclopedia Universalis، مساحة أكبر من أى من تلك المخصصة لآداب الدول الغربية، وعلى نهج «إدوارد سعيد» صار الحماس للآداب الإفريقية- مثلًا- «بديهيًا» فى قسم الأدب المقارن بجامعة هارفارد الأمريكية، وهو ما لمسناه من التصريحات المدوية بشأن ثقافتنا العربية المعاصرة فى صحفنا لـ«ديفيد دامروش»، رئيس قسم الآدب المقارن بتلك الجامعة، لكن، على الرغم من هذا الحماس، وتلك التصريحات النارية نجد أن كلًا من «إتيامبل» و«دامروش»، بل و«سعيد» نفسه، يمضون على نفس النهج الفيلولوجى «الفقه لغوى» الذى ينتهجه المركزيون الغربيون فى تحوصلهم حول النص، دون اهتمام كاف باستقباله فى سياقات وثقافات مختلفة، وهو الذى يتمثل أيضًا فى كتاب «أثينا السوداء» لمارتن برنال، الذى احتفى به وبصاحبه فى المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، بينما لم يصمد أمام نقدى لمنهجه، بأن كل ما فعله هو أنه «قلب» التوجه الغربى المركزى الذى يقوم على أن الحضارة اليونانية القديمة هى أصل الحضارات فى العالم، بأن أقام الدليل الفقه لغوى على أن مصر القديمة وحضارة ما بين النهرين كانتا هما الأسبق، وهو ما بهر الكثيرين منا للأسف، بينما لم يلتفتوا إلى العوار المنهجى الذى انتحاه بأن ركز على عامل السبق، ولم يلتفت إلى أهمية التفاعل الإيجابى بين الثقافات فى استقبال الوافد عليها، وتحويله والإضافة إليه من خلال اختلاف سياقات كل منها، بحيث يصبح التفاعل المجتمعى بديلًا لتكريس النص فى حد ذاته، وهو ما حدا بى لأن أقدم فى مؤتمر الجمعية الدولية للأدب المقارن الذى مثلت مصر فيه بـ«ريو دى جانيرو» عام ٢٠٠٧ مقترحًا منهحيًا للخروج من تقوقع الدراسات الفقه لغوية إلى آفاق العلوم الاجتماعية فى تعرفها على تفاعل مختلف الثقافات والمجتمعات مع بعضها البعض، وهو ما وضع فى صدارة أعمال ذلك المؤتمر عند نشرها فى عام ٢٠٠٩.

■ كتابك الذى صدر فى كمبردج ببريطانيا ثم تُرجم إلى العربية وصدر عن مكتبة الإسكندرية تحت عنوان «الإسهام العربى المعاصر فى الثقافة العالمية : حوار عربى – غربى» يسجل تجربة منهجية فى هذا المجال. لكن يظل السؤال: إلى أى مدى يمكن لمثل هذه التجارب الفردية أن تتجاوز حدودها لتُطبّق على نطاق واسع فى مجالات مختلفة وضمن سياقات متباينة؟

- دعينى أعيد صياغة سؤالك على النحو التالى: كيف يمكن للنماذج التى قدمناها فى هذا الكتاب أن تصبح تيارًا يعم أنشطتنا البحثية والتعليمية التى يفترض فيها إشباع احتياجات شعبنا على نحو أنجع وأفضل؟

أجيب بأن ذلك رهن بأن يبدأ البحث العلمى فى بلادنا بمسح دقيق لكل من مجتمعاتنا المحلية بهدف تطوير حلولها الذاتية مع الاستعانة بآخر ما توصلت إليه البشرية من معارف لدعم، وتطوير، وتنقيح ما تواضعنا عليه اجتماعيًصا من حلول فى المقام الأول، وأن ينشأ تعاون وثيق بين فريق الباحثين من أهالى كل من تلك المجتمعات المحلية، وسائر علمائنا الذين تعرفوا على مختلف العلوم والمعارف فى عالمنا، بحيث يتألف من هذا التفاعل فريق محلى فى مختلف التخصصات يتابع النتائج التى توصل إليها ذلك التعاون، بينما يقوم نظامنا التعليمى فى جميع مراحله بمواصلة الانشغال بالنتائج البحثية لذلك التعاون لدى الدارسين معمقة انتماءهم القومى من خلال تفاعلهم مع مجتمعهم المحلى، فى اختلاف حلوله عن حلول المجتمعات المحلية المجاورة، وهلم جرا، وصولًا إلى العواصم الإقليمية، وعاصمة البلاد بأكاديمياتها البحثية. وبذلك يتحول البرنامج الدراسى إلى رحلة بحثية زجزاجية، إن جاز التعبير، بهدف العثور على إجابات شافية للأسئلة المطروحة على المستوى المحلى، والقومى، ومن ثم الدولى.

أما فيما يخص كونها نماذج فردية، فالدعوات الدينية بدأت بأفراد قلائل من أجل علاقات إنسانية أفضل وأرقى حتى صار يعتنقها المليارات من البشر. إلا أنها غدت مع الوقت منحصرة إلى حد بعيد فى ممارسة الطقوس ابتغاء رضى الآخرة، بدلًا من استلهام جذورها المتطلعة لتغيير العالم إلى الأفضل بسواعد أهلها، على العكس مما صرنا نحن عليه الآن من «تسليم المفتاح» من الخارج!

■ هل من نموذج عملى يبين أهمية هذه المنهجية فى التعاطى مع إشكاليات محلية؟

- إن تحدثنا على سبيل المثال عن استخراج الطاقة فى بلادنا، سنرى أننا نتجاهل ما تواضع عليه أجدادنا القدماء من تقديس لعطاء أشعة الشمس المتوفرة لدينا على مدار العام، ونلجأ، بدلًا عن ذلك، لاستيراد «الخبرة» الأوروبية فى استخراج الطاقة من الحفريات، ما يؤدى لتلوث البيئة وتهديد صحتنا واستنزاف مواردنا الشحيحة من العملة الصعبة، بينما استخراج الطاقة من أشعة الشمس الوفيرة لدينا على مدار العام أوفر من استخراجها من الحفريات بمقدار الثلث على المدى المتوسط، فضلًا عن أنها توجه مباشرة لمنطقة استهلاكها دون فاقد بسبب نقلها، كما أن لدينا الخبرة العلمية والفنية المصرية بما يوفر علينا العملة الأجنبية الصعبة. فنحن على العكس من بلاد الشمال المضطرة لاستخدام الحفريات للتعويض عن ضعف أشعة الشمس بها، لدرجة أن أقصى ما يتمناه الغربى الشمالى لمواطنيه، أن يوهبوا يومًا مشمسًا، وإذ بنا نلجأ على المستوى القومى العام لاستخدام الحفريات لإنتاج الطاقة ضاربين الحائط بأشعة الشمس النظيفة لتلبية احتياجاتنا؟! لقد فجرت الحرب الدائرة الآن على إيران بهدف «تصفية» برنامجها النووى «وماذا عن الترسانة النووية لمن يسعون لتصفيتها؟!»، مشكلة مدنا بالغاز الطبيعى، وما ترتب عليه من توقف إنتاج مصانع السماد فى البلاد، وخطورة التعرض لانقطاع الكهرباء فى هذا الحر القائظ. ففيم الانتظار إذن والطاقة الشمسية رهن أيدينا؟!

السؤال الذى يطرح نفسه هنا: كيف لنا أن نتفاعل مع حلول الآخرين فى مختلف المجالات، ومن أين نبدأ؟ أرى أن ننفتح على تجارب وخبرات سوانا، لا سيما المتقدم منها، لكن باختبار مصداقيتها أولًا ابتداء من اختلاف أرضياتنا وممارساتنا المجتمعية المتوراثة. وهو ما فعله، على سبيل المثال، الدكتور محمد رءوف حامد، أستاذ علم الدواء، فى تجاربه التى أسفرت إلى قلب التوجه المعولم بإزاء أدوية علاج قرحة المعدة والأمعاء، إذ تبين له أن عادة استهلاك مادة الكابسايسين التى تحتوى على الشطة فى كل وجبة يستهلكها اخوتنا الليبيين، تؤدى إلى الوقاية من قرحة المعدة والاثنى عشر، على العكس مما استقرت عليه الأدبيات «العلمية» الغربية فى هذا الصدد. وقد أدى اكتشافه هذا لتغيير نتائج علم الدواء فى هذا الخصوص على مستوى العالم. وهو ما أدى لمنحه جائزة علمية دولية مرموقة تقديرًا لإضافاته المهمة فى هذا المجال. لكن الغريب أنه لم يكرم فى عالمنا العربى سوى من الجهات الأهلية.

■ ألم يكن هناك بالفعل اهتمام بإحياء الثقافة المصرية وتوسيع حضورها الجماهيرى فى الخمسينيات والستينيات بما يعد نموذجًا حيًا على الانطلاق من الذات؟

- بلى، لقد ظهرت فى هذه الفترة مشروعات «الثقافة الجماهيرية»، على سبيل المثال، ومحاولات لنقل المسرح، بتوجهه الحضرى إلى الريف. لكن ما حدث كان على أساس «أعرج»؛ ليس فقط لأن الفكرة نفسها كانت مغلوطة، بل لأن الوسيط المستخدم كان منبتًّ الصلة عن الأرض التى أريد استزراعه فيها. ولعل ذلك تمثل فى تندر صديقى الراحل صلاح جاهين بأن اقترح أن نقدم الخبز للفلاحين بدلًا من المسرح، حيث أُريد للخشبة الإيطالية التى استقبلناها فى المدن منذ القرن التاسع عشر أن تعمّم فى الريف المصرى.

عندما ذهب الفنان المثقف عبدالعزيز مخيون إلى قرى البحيرة ليقدم للأهالى هناك عددًا من المسرحيات المصرية والأجنبية بواسطة السامر الشعبى المتوفر فى تراث المنطقة، اعترض الأهالى وطلبوا خشبة مسرح وستارة على غرار «البندر»، لكن ما إن بدأ العرض، حتى خرجت النساء من دورهن، ورحن يزغردن، وألقى المشاهدون بالستارة جانبًا، وجلسوا على خشبة المسرح، وصار العرض سامرًا شعبيًا. ومع ذلك لم يُستفد من تلك التجربة الغنية فى اكتشاف الخصوصية الثقافية فى بقاعنا الريفية.

فى هذه الفترة، كان لدينا «ازدهار» فنى وثقافى، لكن كان يغلب عليه النقل الحرفى عن الغرب، كما ظهرت بعض المحاولات التى احتضرت فى مهدها، لإعراض شعبنا عنها، للتأليف الموسيقى بالمقامات الغربية، قفزًا على ما عانته مقاماتنا الموسيقية المحلية من تراجع منذ الثلاثينيات، مقارنة بتعدد، وتراكب الألحان فى المقامات الغربية «البوليفونية»، إذ كنا، وما زلنا متوقفين عند اللحن الأحادى فى مقاماتنا، على الرغم من أن سيد درويش قام بشطر اللحن الواحد إلى سين وجيم. وكان يتعين على من جاء بعده من الملحنين أن يحقق تراكب الألحان منافسًا فى ذلك السيمفونيات الغربية، لكن جاءت للأسف «مدرسة» القصبحى، والسنباطى وعبدالوهاب على العكس من ذلك، ونكصت للحن الواحد، يحليه ويجمله الصوت الواحد، متمثلًا فى ظاهرة أم كلثوم، بدلًا من الإنشاد الجماعى النابع من تراثنا الشعبى. وهكذا أدت هذه الردة التلحينية، خاصة لدى أهالى المدن، إلى تعزيز انكفاء المتلقى على لواعجه النفسية فى مقابل الوعى الاجتماعى الفاعل المتمثل فى النشيد الجماعى وفى الحوار الإيقاعى بين أطراف متقابلة فى تراثنا الشعبى، ناهيك عن التفاعل النغمى بين مختلف الآلات فى العزف الأوركسترالى.

لم يكن ثروت عكاشة واعيًا بطرف من ذلك عندما أنشأ «أكاديمية الفنون»، خاصة عندما أسس فيها مختلف أقسام التراث الغربى فى مختلف الفنون. ففى قسم «المسرح» مثلًا صار يدرس هذا التخصص على أنه ظاهرة إغريقية انتقلت إلينا عن طريق الاتصال بأوروبا، وأن علينا أن نقتفى أثر أصوله الغربية فى عروضنا، خاصة أن الفكرة التى كانت سائدة فى المصريات القديمة أننا لم نعرف المسرح بصورته المنفتحة على الحياة العامة كما كان الحال فى الحضارة الاغريقية، إلى أن جاء «فيرمان» فى كتابه «نصرة حورس» الصادر فى إنجلترا عام ١٩٧٤، ليعلن بقراءته المفارقة للنصوص المصرية القديمة التى وضع فيها الصورة والنص فى وحدة واحدة، أن المسرح كان يعرض فى الهواء الطلق على ضفاف بحيرة الكرنك لمبايعة الحاكم، ولا يقتصر على الأداء الكهنوتى داخل المعابد، على العكس مما تواضع عليه «دريوتون»، و«سيته»، وسواهم من «أعمدة»، أو غيلان الدراسات المصرية القديمة. ومن ثم كان ذلك الاكتشاف كفيلًا بتحريرنا من «عقدة» الأصول الأوروبية للمسرح، وهو ما خلصت إليه فى الفصل الأول من كتابى الصادر بالألمانية فى نهاية عام ١٩٧٥، وإن وضع عليه الناشر تاريخ العام التالى، «التحليل الاجتماعى لاستيعاب مسرح برخت فى مصر»، ومع ذلك ظل يدرس المسرح فى قسمه بأكاديمية الفنون على أنه ظاهرة إغريقية وافدة إلينا من أوروبا.

■ ثمة علاقة شخصية وفكرية جمعتك بنجيب محفوظ.. كيف تبلورت هذه العلاقة وما الذى أثمرته على المستويين النقدى والإنسانى؟

- جمعتنى صداقة حقة بنجيب محفوظ، ومع ذلك كانت علاقتى به متفاعلة ناقدة تقوم على مساءلة اختياراته السردية، متمثلة فى أخذه بآلية السرد السيكولوجى الذى استوحاه من الكاتب الألمانى « وماس مان» فى روايته «آل بودنبروك». وكنت قد قدمت فى المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأدب المقارن فى نيويورك عام ١٩٨٢ دراسة ناقدة للعالم الروائى عند كل من «توماس مان»، و«نجيب محفوظ» فى رواية الأجيال، وقد صدرت فى الفصل الأول من أعمال المؤتمر بدار نشر «جارلاند» بنيويورك فى ١٩٨٥.

فى هذه الدراسة أشرت إلى طريقة السرد السيكولوجى التى لجأ إليها «توماس مان» بما يوحى بأن اندثار الرأسمالية التجارية فى ألمانيا لم يرجع لصعود الرأسمالية الصناعية هناك، وإنما لوهن أصاب أسرة «بودنبروك»، التى تمثل رأس المال التجارى فى روايته. وقد تأثر نجيب محفوظ فى ثلاثيته بهذا الأسلوب السيكولوجى، القائم على المفارقة وغيرها، فى السرد الروائى عند «توماس مان»، بدلًا من زخم الأداء الملحمى الذى يمكن أن يمهد لآفاق اجتماعية متجاوزة فى العمل الفنى.

وقد أرسل إلىّ نجيب خطابًا فى عام ١٩٧٥ يقول فيه: «نشأت عندى فكرة كتابة قصة الأجيال منذ فترة بعيدة جدًّا، عندما قرأتُ عنها فى كتاب فورستر عن فن الرواية، غير أنى أجّلت تنفيذها حتى أتممت أعمالى؛ القاهرة الجديدة، خان الخليلى، زقاق المدق، بداية ونهاية، السراب... وعادتى حين أشرع فى الكتابة أن أتناسى ما قرأتُ، حتى لا أتأثر إلا بما يستقر فى أعماقى مما تستجيب له نفسى، أو ما يوحيه إلىّ موضوعى، وهذا التأثر اللاواعى أفضل...». ويلاحظ أن نجيب قد ختم الثلاثية بأن جعل المخرج الثورى ذاتيًا نفسيًا لدى كل من الإخوانجى والاشتراكى على حد سواء، بينما أرى أن غياب استشراف المخرج التاريخى فى زخمه المجتمعى هو ما جعل رؤيته «تشاؤمية».

وقد حصل توماس مان، على جائزة نوبل عن روايته «آل بودنبروك» ومن ثم وقع الاختيار على محفوظ لاحقًا، وهو ما تبين بصورة واضحة للعيان فى الكتاب الذى أصدره «إسبمارك شيل» عضو لجنة الجائزة بالإنجليزية فى عام ١٩٩٠ تحت عنوان: «معايير اختيار جائزة نوبل فى الأدب» الذى نص فيه على أن المعيار الرئيسى للجائزة يتمثل فى تثمين الأعمال الإبداعية التى تتحلى بالمثالية بالمعنى الذاتى. وإن كانت الجائزة قد نصت فى منحها لنجيب محفوظ على «أولاد حارتنا»، وليس الثلاثية، لكنه ليس من المستبعد أن تكون دراستى، من باب «دهاء التاريخ» عند هيجل قد نبهت اللجنة إلى أن ما كان موضع نقدى لنجيب فى سرده السيكولوجى، ينطبق على الشرط الرئيس للحصول على الجائزة، ما شجع اللجنة على تحولها من الشعر العربى، متمثلًا فى أدونيس، رغم أنها كانت متحمسة له فى أول الأمر، ليقع اختيارها على نجيب محفوظ.

وكان صديقى الناقد الأدبى الكبير عبدالمنعم تليمة، قد قال لى ذات مرة «نجيب زعلان منك»، ولو كان يعلم أن نقدى له قد ساعد على ترجيح كفته فى الحصول على الجائزة لشكرنى.

■ كتابك «معارك نقدية» كان من أكثر الكتب إثارةً للجدل على الساحة الثقافية العربية، كما لاقى اهتمامًا أكاديميًا لافتًا من جامعات أوروبية مثل جامعة بون.. إلى أى مدى لا تزال الإشكاليات المطروحة بالكتاب معبرة عن الواقع العربى اليوم؟

- عمدت فى هذا الكتاب إلى وضع نصوص ممثلة للأفكار التى لا تزال شائعة لدى الكثير من «مثقفينا»، كتبها عدد من الكتاب المعروفين، وقمت بمناقشتى لها فى نصوص مقابلة، معولا على مشاركة القارئ فى هذا الحوار الناقد باعتباره «المؤلف» المستهدف الذى نعول على إسهامه بحيث يصبح التفاعل بين النص ومستقبليه بديلًا لتكريس النص، وحثًا على تجاوزه والإضافة إليه، وهو ما أقترح أن يسود عالمنا بدلًا من تكريس «أسطورة المفكر الملهم».

فى هذا الكتاب أدرت النقاش مع عدد من «كبار» مثقفينا، بدءًا بـ«فؤاد زكريا»، مختلفًا معه فى مقولته بأن الغرب علمى وعقلانى، وأننا، على العكس، نميل للسحر والغيبيات. وفى ذلك قدمت مثالًا للممارسات «السحرية» التى تبغى تغيير الواقع، ليس بناء على تصوراتها، وإنما من خلال ممارساتها الفعلية التى يتطلب التعرف عليها وتطوير القوى المادية الموضوعية فيها، رغم التحامها بالتصورات السحرية، بما يفضى لحلول عملية لإشباع احتياجاتنا دون اللجوء لاستيراد حلول غربية، وضربت مثلًا على ذلك بالرفاعى الذى يخرج الثعبان من جحره بأدائه الجسدى الذى يستفز الثعبان فينطلق نحوه، وليس بسبب ما يتلوه من أدعية، لا سيما وأن الثعبان لا يسمع الأصوات. هنا يمكننا أن نبنى على ذلك مثلًا بكهربة ذراع يقوم بالأداء المتلوى الثعبانى للرفاعى، فتنطلق نحوه الحية.

وبالنسبة لجلال أمين فيما تصوره بأن اتساع السوق قد يعبر عن ازدهار اقتصادى، لكنه قد يكون على حساب الثقافة الرفيعة، بينت أن انتشار الثقافة الرفيعة من خلال اتساع السوق لا يتعارض مع قيمتها، وإنما يوسع ويعمق من مشاركة الجماهير فيها. وبالنسبة للويس عوض فى حماسته بلا حدود وتوحده بالثقافات الأوروبية على حساب ثقافتنا العربية فى مرحلتها الحالية، بينت أن ذلك التوجه الانسحاقى أمام الآخر «المتقدم»، لا يؤدى إلى «تقدمنا»، وإنما يغوص بنا فى مجاهل التبعية المهينة، واقترحت أن نستوحى الآخر المتقدم فى تجاوز حلولنا بتطوير أدواتها من داخلها بما يسمح بإشباع احتياجاتنا على نحو أفضل وأنجع، لأنها نابعة منا، تقوم على اجتهاداتنا وتوظيفها، دون اللجوء لاستيراد الحلول الأجنبية التى أشبهها بالطفاشة، التى قد تفتح الباب المغلق، لكنها تفسد الكالون.

وكان لى فى هذا الكتاب أربع معارك نقدية مع الراحل عبدالوهاب المسيرى نشر أغلبها فى مجلة «الهلال» خلال الثمانينيات، وهى تتلخص فى أنه يرى أن ما يميزنا عن الغرب هو عالمنا الروحى، على العكس من «مادية الغرب». وهى فى رأيى رؤية تسطيحية إلى حد كبير، وإن حرص صاحبها على أن يصيغها بلغة «مصمتة» أوقعت الكثيرين فى شباكها. فاللجوء لما يسميه الروحانيات، غالبًا ما يحدث كرد فعل لعدم القدرة على مجابهة عوامل المرض العضال، أو الشيخوخة.

■ هل ثمة أعمال جديدة تعمل عليها حاليًا؟ وهل تفكر فى توثيق سيرتك الذاتية؟

- أفكر حاليًا فى جمع أحدث دراساتى النقدية، ومقالاتى ودراساتى المنشورة التى نشر معظمها فى جرائد ومواقع إلكترونية متفرقة، والتى تربو على المائة، أعتزم جمعها فى كتاب يحمل عنوان «أسئلة الحياة». فالحقيقة أنى لست مهتمًا بتمجيد ذاتى، بل أطمح لأن يكون هنالك تفاعل حقيقى مع ما تحمله من مقترحات وأفكار، وأن يتعاطى القارئ معها بوعى ناقد.

أما بخصوص السيرة الذاتية، فربما أنشرها مسلسلة على حلقات، بوصفها خلاصة عمر من التعلم من أخطائى، فما زال أمامى الكثير لأقدمه.

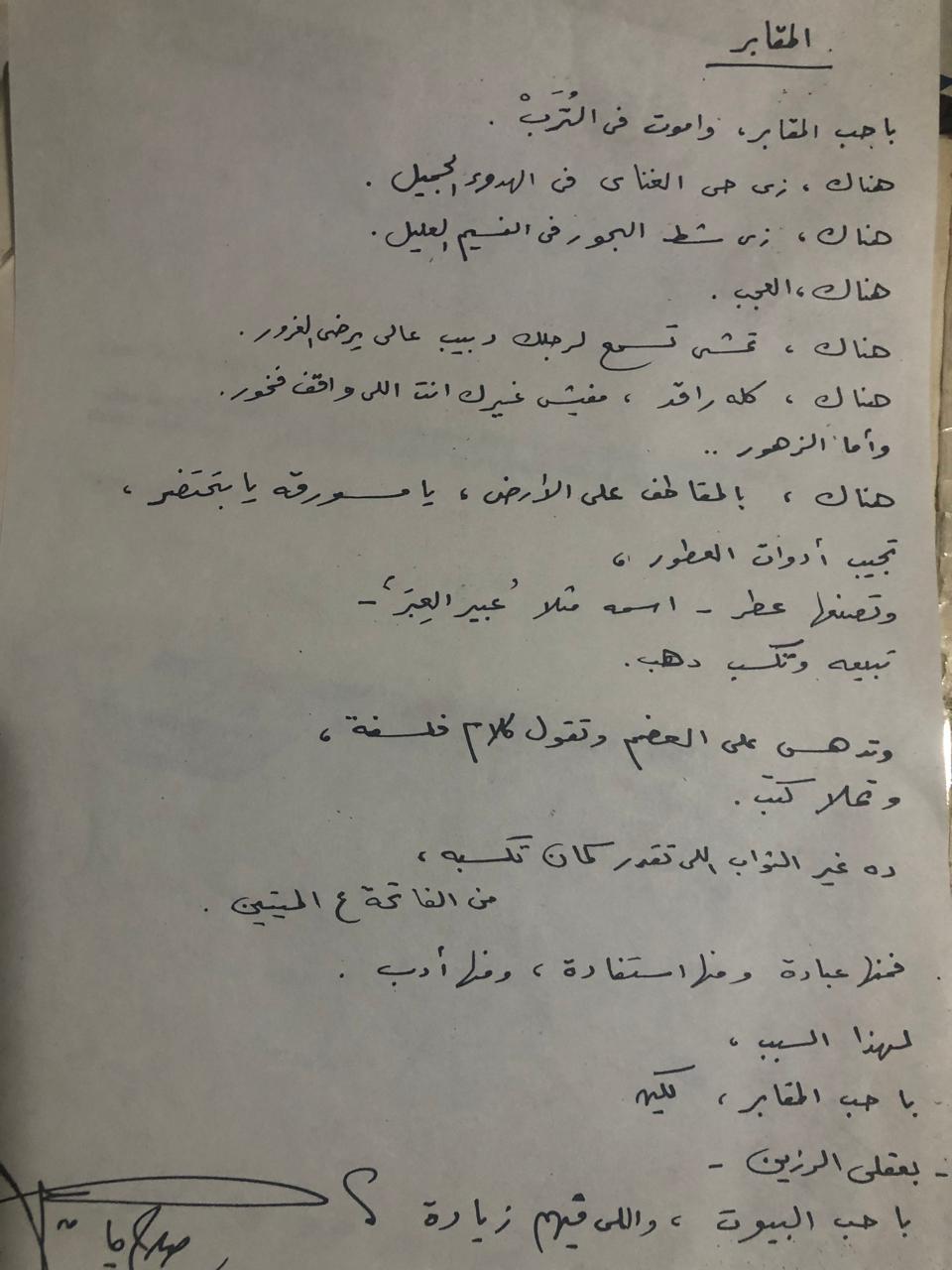

المقابر.. قصيدة مهداة من صلاح جاهين

باحب المقابر، وأموت فى التُربْ

هناك، زى حى الغناى فى الهدوء الجميل.

هناك، زى شط البحور فى النسيم العليل.

هناك، العجب.

هناك، تمشى تسمع لرجلك دبيب عالى يرضى الغرور.

هناك، كله راقد، مفيش غيرك انت اللى واقف فخور.

وأما الزهور..

هناك، بالمقاطف على الأرض، يا مسورقة يا بتحتضر،

تجيب أدوات العطور،

وتصنعها عطر- اسمه مثلًا «عبير العِبَر»-

تبيعه وتكسب دهب

وتدهس على العضم وتقول كلام فلسفة،

وتملا كتب.

ده غير الثواب اللى تقدر كمان تكسبه،

من الفاتحة ع الميتين.

فمنها عبادة ومنها استفادة، ومنها أدب.

لهذا السبب،

باحب المقابر، لكين

- بعقلى الرزين-

باحب البيوت، واللى فيهم زيادة.

محاضرًا فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر علمى دولى

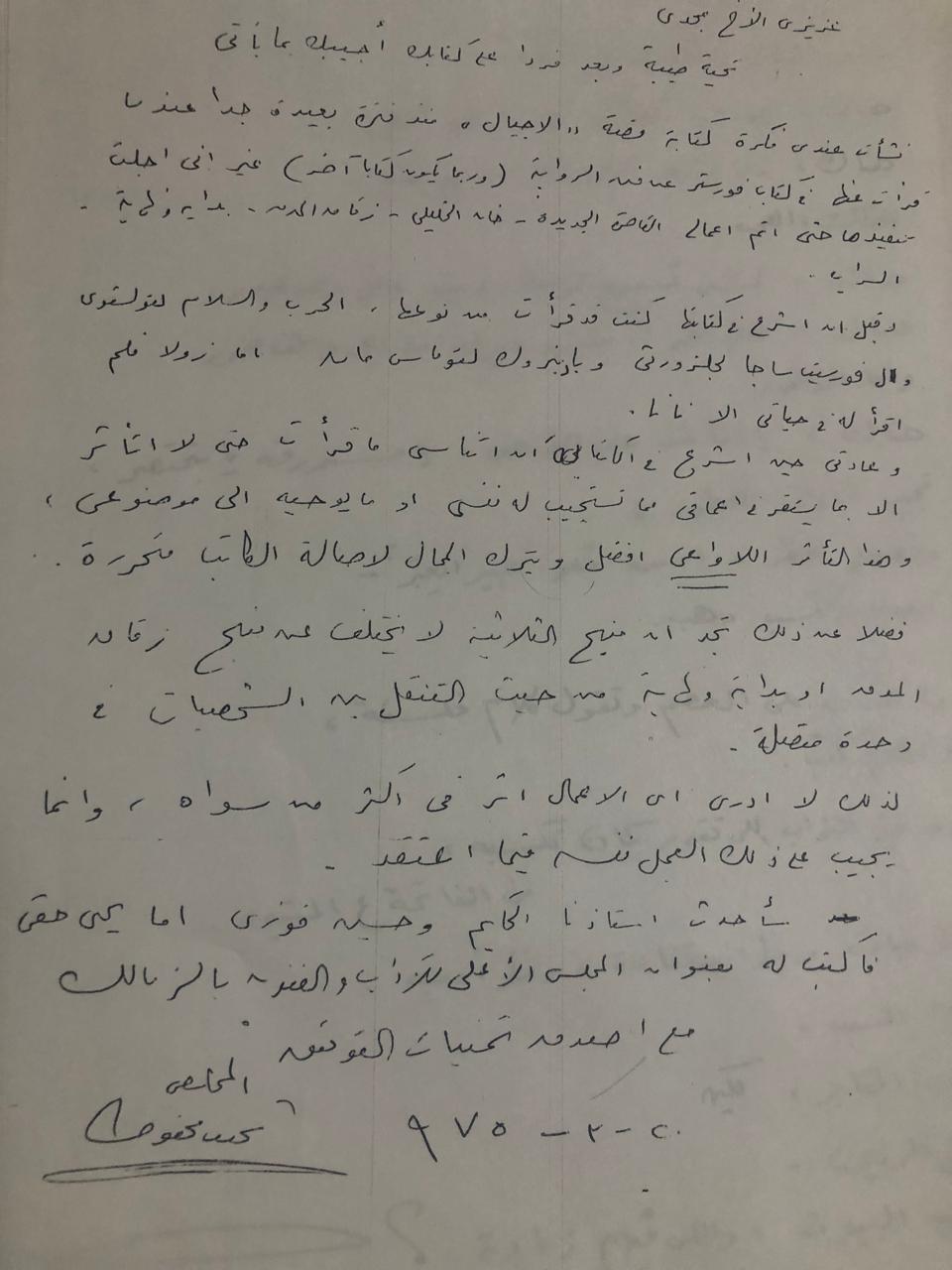

خطاب من نجيب محفوظ

عزيزى الأخ مجدى

تحية طيب وبعد فردًا على كتابك أجيبك بما يأتى:

نشأت عندى فكرة كتابة قصة «الأجيال» منذ فترة بعيدة جدًا عندما قرأت عنها فى كتاب فورستر عن فن الرواية (وربما يكون كتابًا آخر)، غير أنى أجلت تنفيذها حتى أتم أعمالى «القاهرة الجديدة- خان الخليلى- زقاق المدق- بداية ونهاية- السراب».

وقبل أن أشرع فى كتابتها كنت قد قرأت من نوعها، الحرب والسلام لتولستوى وال فورسيت ساجا لجلزورثى وبادنبروك لتوماس مان، أما زولا فلم أقرأ له فى حياتى إلا نانا.

وعادتى حين أشرع فى الكتابة أن أتناسى ما قرأت حتى لا أتأثر إلا بما يستقر فى أعماقى مما تستجيب له نفسى أو ما يوحيه إلى موضوعى، وهذا التأثر اللا واعى أفضل ويترك المجال لأصالة الكاتب متحررة.

فضلًا عن ذلك تجد أن منهج الثلاثية لا يختلف عن منهج زقاق المدق أو بداية ونهاية من حيث التنقل بين الشخصيات فى وحدة متصلة.

لذلك لا أدرى أى الأعمال أثر فىّ أكثر من سواه، وإنما يجيب على ذلك العمل نفسه فيما أعتقد.

سأحدث أستاذنا الحكيم وحسين فوزى أما يحيى حقى فأكتب له بعنوان المجلس الأعلى للآداب والفنون بالزمالك.

مع أصدق تمنيات التوفيق

المخلص

نجيب محفوظ