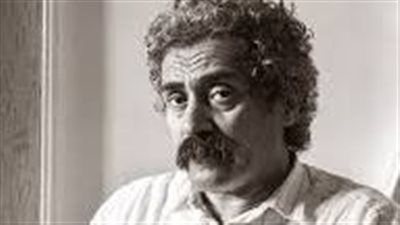

مقال ينشر لأول مرة كان ضمن أوراق الملتقى الفكرى الثالث مايو ١٩٩٢

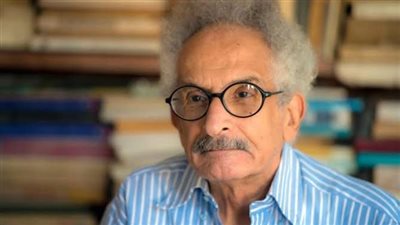

فرج فودة يكتب: من أين يأتى الخلل فى مفهوم حرية الاعتقاد؟

هذا هو السؤال الذى يبحث عن إجابة ونحن نعرض اجتهادنا فيه على النحو التالى:

أولًا: الخلل الأول خلل ثقافى يتمثل فى سوء الفهم لحرية الاعتقاد، وتصور أنها تعنى حرية الإيمان بالإسلام وتخيل أنها طريق ذو اتجاه واحد محطته النهائية هى العقيدة الإسلامية، وهو خلل يحتاج فى تقدير كاتب هذه السطور إلى أجيال لإصلاحه.

ثانيًا: النصوص الدستورية وأولها النص الذى يذكر أن «مصر دولة إسلامية» وهو نص أسىء فهمه وتأويله وتحول إلى قيد على حرية العقيدة، وهو نص مقبول فى إطار كونه نصًا «إحصائيًا» يفيد بأن أغلبية مصر من المسلمين، أما أن يتحول إلى نص له دلالته التشريعية والدينية فالأولى هنا بوضوح شديد أن يرفع من الدستور المصرى.

إن غير المسلم مواطن مصرى كامل المواطنة، فهمنا نص «أن مصر دولة إسلامية» على أنه نص يفيد أن مصر هى وطن المسلمين لأصبح غير المسلمين مواطنين بالانتساب أو غير مواطنين، وهو ما يأباه الضمير والوطن أيضًا، فإن فهم هذا النص فى اتجاه التزام مصر بإطار الدين الإسلامى فى كل سلوكياتها يؤدى فى النهاية إلى إحلال مفهوم الدولة الدينية محل مفهوم الدولة المدنية وهو ما يأباه كاتب هذه السطور.

إن الدين الإسلامى شأنه فى ذلك شأن كل الأديان له كل الاحترام والتوقير، لكنه فى النهاية ملزم للأشخاص الطبيعيين حين يعتقدون به وعلى اتباعهم لأوامره ونواهيه يثابون، أما الدولة فهى شخص معنوى لا عقيدة له ولا ثواب ولا عقاب.

أما النص الثانى الذى ينبغى التوقف عنده فهو النص على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وللأسف الشديد فإن من يقرأون هذا النص ويستشهدون به يرفعون لفظ «مبادئ» ويتصورون أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والفرق هائل، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية عامة ومرنة وواسعة، وهى لا تختلف عن مبادئ كل الأديان، أما الشريعة ذاتها فهى أمر مختلف.

ويبقى النص الآخر وهو النص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، فقد كان الأصل فى النص عند وضع دستور ١٩٢٣ هو أن «حرية الاعتقاد الدينى مطلقة»، وقد رفع لفظ «الدينى» من النص، وكان الهدف من ذلك ما قرره الشيخ «بخيت» فى الأعمال التحضيرية لدستور ١٩٢٣ من أن «الاعتقاد شىء والدين شىء آخر»، والنص بعد التعديل كما ذكر الشيخ «بخيت» وأيده الأنبا «يؤانس» يحمى المسلم الذى يغير مذهبه من شافعى إلى حنبلى أو من شيعى إلى سنى أو انضم إلى فرقة من فرق السنة كالخوارج والمعتزلة، كما يحمى المسيحى الذى يدعى الكثلكة أو يتمذهب بالبروتستانتية، ولكنه لا يحمى المسلم الذى يرتد عن دينه.

بهذا الفهم الذى ارتبطت به كل الدساتير اللاحقة تم تخليص النص الدستورى من شبهة حرية الاعتقاد كما ورد فى ميثاق حقوق الإنسان ولا يزال هذا ساريًا حتى اليوم وتأخذ به المحاكم فى قضايا حرية الاعتقاد للأسف الشديد.

وفى اعتقاد كاتب هذه السطور أنه من الضرورى أن يعود النص إلى أصله وهو «حرية الاعتقاد الدينية مطلقة»، مع توضيح لا يخرج عن إطار ميثاق حقوق الإنسان الذى وقّعت عليه مصر حتى يزول اللبس الذى أوجدته تفسيرات الأعمال التحضيرية لدستور ١٩٢٣ والتى ظلت مرتبطة بالنص المفهوم حتى الآن.

ويبقى الحل..

وبعضه فى يد الدولة بشأن الخط الهمايونى والتعصب الوظيفى والإعلام والتعليم..

وبعضه فى يد المستقبل بشأن التعديلات الدستورية وبعضه بل وأغلبه فى ضمائر المثقفين وغير المثقفين.. وتغيير الضمائر والثقافة المتوارثة والخلط السائد فى القيم والمفاهيم يحتاج إلى أجيال.

شىء واحد نستطيعه الآن وهو أن نكشف العُرى والزيف والوهم، ولعل هذا هو ما حاولناه، أما الذى نؤكده فهو أن التعرف على المشكلة هو نقطة البدء لطريق الحل، وهو طريق طويل أقصى ما نحلم به أن نمهده لأولادنا، ومن أجل هذا فقط كتبنا ما كتبناه.