رؤية مختلفة للمستقبل.. البروفيسور الهولندى جان نيدرفين بيترس: زمن «القرن الأمريكى» ولّى

- الأمريكيون أصبحوا مدمنين على الحرب

- الصينيون قالوا لى: «يمكننا قيادة الاقتصاد العالمى.. لكن العسكرية ليست فى اهتمامنا»

- أمريكا تعانى العنف والسلاح.. وأفلام الحروب أصبحت جزءًا من ترفيهها الشعبى

- التجربة الأمريكية فى عهد ترامب تميل لتضخيم الذات مقابل تقليل شأن بقية العالم

فى ظل التحولات السياسية والاقتصادية العالمية التى نشهدها اليوم، يطرح العديد من المفكرين والباحثين رؤية جديدة لمفهوم «العولمة»، تتجاوز الهيمنة الغربية التقليدية. من بين هذه الرؤى، يبرز مفهوم «العولمة متعددة الأقطاب»، الذى يقدم بديلًا لنموذج «العولمة» المتمركز حول الغرب، ويعبر عن عالم تُوزع فيه القوى والنفوذ بين عدة مراكز عالمية، بدلًا من احتكار قوى معينة مثل الولايات المتحدة أو أوروبا.

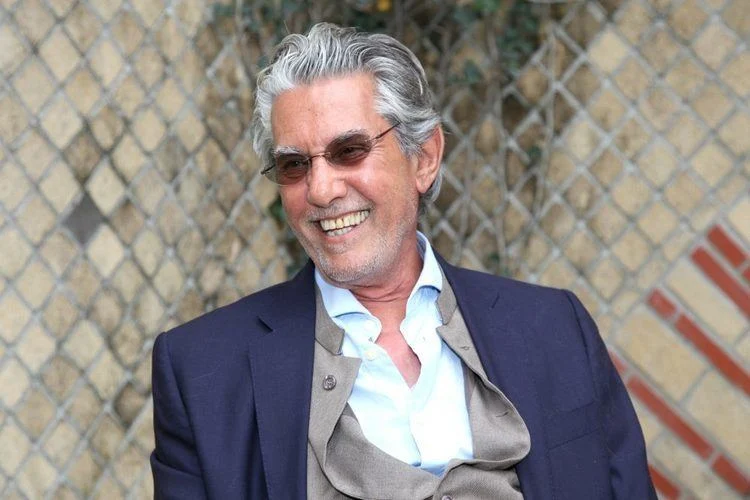

فى السطور التالية، تحاور «حرف» البروفيسور الهولندى جان نيدرفين بيترس، أستاذ الدراسات العالمية والتنمية الدولية فى جامعة «كاليفورنيا/ سانتا باربرا»، الذى يعد أحد أبرز المنظرين فى قضايا العولمة والتعددية الثقافية، للتعرف على رؤيته بشأن «العولمة متعددة الأقطاب»، وتحول مراكز القوى العالمية، وتداعيات ذلك على السياسة والثقافة فى عالم اليوم.

■ طرحتَ فكرة «العولمة متعددة الأقطاب» كبديل عن «العولمة» المتمركزة حول الغرب.. ماذا تقصد بها؟

- أعقبت «الأحاديةُ القطبية» نظامَ «الثنائية القطبية» الذى ساد خلال فترة «الحرب الباردة»، وكانت هذه المرحلة الأحادية، التى برزت فى تسعينيات القرن العشرين، بمثابة حالة انتقالية. أما اليوم، فـ«التعددية القطبية» تشكل المشهد العالمى الجديد.

وجود مراكز متعددة للتأثير يمثل الحالة التاريخية الطبيعية للعالم، والتى حجبتها مؤقتًا فترات الاستعمار، وصعود الإمبراطوريات، وأشكال الهيمنة المختلفة. نحن الآن نشهد عودة لهذا التوازن الطبيعى الذى تتخذ فيه «العولمة» أشكالًا متعددة.

■ فى ظل صعود قوى مثل الصين والهند والبرازيل، هل ترى أننا نعيش بالفعل فى «عالم متعدد الأقطاب»؟

- نعم، نحن نعيش اليوم فى «عالم متعدد الأقطاب»، ويمكن إدراج مجموعة «بريكس» ضمن هذا التحول العالمى. فى هذا السياق، يبدو أن مفهومى «الغرب» و«الغربى» فقدا الكثير من دلالتيهما، وبعدما كان لهما وقع فاعل خلال «الحرب الباردة»، باتا الآن من المفاهيم المتقادمة التى لا تعبّر بدقة عن الواقع الجيوسياسى الراهن.

■ هل يواجه هذا التحول مقاومة من الغرب؟

- بلا شك، خاصة من الولايات المتحدة. أما أوروبا فهى تمتلك وعيًا أعمق بتاريخها وبموقعها فى العالم، وغالبًا ما تُبدى إدراكًا لروابطها الثقافية والجغرافية مع جيرانها. ومع مرور الوقت، من المرجّح أن تتعزز علاقات التعاون بين آسيا وأوروبا، أى بين ضفتى «أوراسيا». كما قال الشاعر بول فاليرى ذات مرة: «أوروبا هى رأس آسيا».

■ تتحدث كثيرًا عن «تعدد الحداثات» كمكمل لفكرة «تعدد الأقطاب».. ما الفارق بينهما؟

- كثيرًا ما تُستخدم مفاهيم مثل «الحداثة» و«الرأسمالية» بصيغة المفرد، وكأن هناك نموذجًا واحدًا عالميًا لكل منهما، أو هناك مسار موحّد تتبعه جميع المجتمعات، كما فى المثل القائل: «كل الطرق تؤدى إلى روما».

لكن فى الواقع، ورغم كل الادعاءات الكونية، سواء باسم الدين أو الإمبراطوريات، كان العالم دائمًا متنوعًا ومتعدد المسارات. لذا، من الأفضل أن نتحدث عن «حداثات» متعددة بدلًا من «الحداثة» الواحدة، لأن هذه «الحداثات» المختلفة تمهّد الطريق لـ«عالم متعدد الأقطاب»، وتُعدّ من عناصره التأسيسية.

«التعددية القطبية» لا تظهر فجأة، بل تُبنى على تجارب ومعارف سابقة. اللاعبون الجدد فى النظام العالمى لا يدخلون الساحة من فراغ، بل يأتون ومعهم تجارب عميقة وخلفيات ثقافية وتاريخية متمايزة.

■ هل تعتقد أن «العولمة متعددة الأقطاب» تقدم نموذجًا أكثر عدالة وتنوعًا، أم أن خطر صراعات القوى الجديدة قد يعيد إنتاج الهيمنة بأشكال أخرى؟

- يمكن القول إن العالم اليوم يتجه لأن يكون أكثر تنوعًا. أما أن يكون أكثر عدالة، فهذا يصعب الجزم به، لأنه يعتمد على متغيرات كثيرة تختلف من مكان وزمن إلى آخر.

ما يبدو مرجحًا فى المرحلة الحالية هو غياب قوة مهيمنة واحدة على النمط الكلاسيكى المعروف. فمثلًا، قد تتولى الصين قيادة الاقتصاد العالمى، لكنها لا تسعى إلى لعب دور القوة العسكرية المهيمنة. لقد ولّى ما كان يُعرف بـ«القرن الأمريكى»، وانتهت فكرة «مكدنة/ ماكدونالدز» العالم وفق نموذج واحد.

التجربة الأمريكية المعاصرة، خاصة فى عهد «ترامب»، تكشف عن أزمات بنيوية عميقة، مع وجود ميل إلى تضخيم الذات مقابل تقليل شأن بقية العالم، وهذا يؤدى إلى قراءة خاطئة لدور الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وجود ١٨٠ قاعدة عسكرية أمريكية حول العالم لا يعنى بالضرورة فهمًا دقيقًا لديناميكياته. فـ٢٥٠ عامًا من التاريخ تُعدّ خبرة محدودة مقارنةً بتجارب حضارية أطول. كذلك، فإن نظام الحزبين السياسيين يبدو عاجزًا عن تمثيل التعددية داخل مجتمع يضم ٣٣٠ مليون نسمة.

■ ما الذى دفعك لتقديم العولمة كمزيج ثقافى وليس كفرض ثقافى، فى كتابك: «العولمة والثقافة»؟

- الامتزاج بين الشعوب والثقافات لم يكن ظاهرة طارئة، بل هو الواقع الأساسى الذى رافق البشرية منذ بداياتها. وإذا نظرنا إلى سجلات الحمض النووى البشرى، نرى أنها تثبت أن التداخل بين البشر قائم منذ آلاف السنين.

هذا التداخل غالبًا ما كان يحدث فى الظل، بعيدًا عن مراكز النفوذ والنظام والقوة التى كانت تتصدر السجلات التاريخية والكتابات الرسمية. لكن عند التعمق فى دراسة التاريخ، يتضح أن كل الكيانات الكبرى كانت فى جوهرها نتاج تفاعل ثقافات متعددة.

مثلًا الإمبراطورية الرومانية: كانت مركزًا عالميًا تلتقى فيه ثقافات من شتى أنحاء العالم القديم، من الفرس «عبادة الإله ميثراس»، إلى المصريين «عبادة الإلهة إيزيس»، إلى الصينيين عبر طريق الحرير. لم تكن روما مجرد عاصمة لإمبراطورية، بل كانت ملتقى حضارات، وهذا هو المعنى الحقيقى لعبارة «كل الطرق تؤدى إلى روما».

■ كيف يمكن أن نُقارن هذا التداخل الثقافى المعاصر مع التفاعل التاريخى القديم بين الحضارة الإسلامية والغرب تحديدًا؟

- لطالما شكّل الشرق الأوسط حلقة وصل حضارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. المسلمون، مثلًا، ترجموا الإرث اليونانى الكلاسيكى، واستفادوا من التقنيات الرومانية فى البناء وإدارة المياه، خاصة فى الأندلس. كما تأثروا بالحضارة الهندية فى الرياضيات ونظام الأرقام، وتفاعلوا مع إفريقيا من خلال تجارة الذهب.

فى العصور الوسطى، كان البحر الأبيض المتوسط يُوصف أحيانًا بأنه «بحيرة إسلامية»، إذ امتدت المجتمعات الإسلامية على ضفتيه الشمالية والجنوبية. وفى الوقت نفسه، كانت تجارة المحيط الهندى نابضة بالحركة، حيث نقل الحرير والخزف من الصين إلى الموانئ الإسلامية.

لكن هذا الدور الوسيط تقلص مع الغزوات المغولية ونهب بغداد، ثم بتدخل القوى الأوروبية، مثل فاسكو دا جاما، فى طرق التجارة البحرية بالمحيط الهندى.

فى القرن الـ٢٠، عاد الشرق الأوسط إلى واجهة الجغرافيا السياسية بفضل موقعه الاستراتيجى، وبرز مجددًا مع تصاعد أهمية النفط والغاز. غير أن هذا الدور لم يعد محصورًا فى الوساطة الثقافية، بل غدا مشوبًا بالتدخلات والهيمنة الخارجية، من الانقلابات المدعومة من بريطانيا وأمريكا فى إيران، إلى النفوذ الاقتصادى لـ«أرامكو» فى السعودية.

ورغم استمرار التفاعلات الثقافية المتنوعة، تشكل الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجيو استراتيجى اليوم ملامح المشهد الرئيسى.

■ فى كتابك «الإمبريالية أو العولمة؟» تناقش العولمة كأداة للهيمنة.. كيف تظهر هذه الهيمنة اليوم؟

- حاول «المحافظون الجدد» فى الولايات المتحدة تحقيق فكرة «قرن أمريكى آخر»، ربما بسبب افتقارهم للرؤية المستقبلية. هذا أدى إلى أحداث مثل التدخلات فى أفغانستان والعراق وباكستان، مع رد فعل من آسيا تمثل فى إنشاء «منظمة شنجهاى للتعاون» التى تراقب آسيا الوسطى.

كما أن «الإمبريالية» الأمريكية بدأت تُظهر نتائج عكسية، إذ يعكس العنف المستمر من الولايات المتحدة أو داخلها جزءًا من «الديناميكيات» الحالية. أصبحت دولة تعتمد بشكل كبير على الأمن القومى، مثلها مثل روسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية. الأمريكيون أصبحوا مدمنين على الحرب، سواء كمنفذين أو ضحايا، كما يتضح من ظواهر مثل حوادث إطلاق النار فى المدارس أو الأحياء، وانتشار الأسلحة بشكل كبير، بالإضافة إلى أفلام الحروب التى أصبحت جزءًا من الترفيه الشعبى.

■ كيف ترى تأثير «العولمة الاقتصادية» على تعزيز قوة الشركات متعددة الجنسيات، وتعميق الفجوات الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة؟

- على مدار الـ٥٠ سنة الماضية، كان هناك صعود ملحوظ لاقتصادات آسيا والصين، وكان من الواضح أيضًا التوازن الذى أظهرته هذه التغيرات الكبرى، مقارنة بالتوسعات والتدخلات الأنانية والقاسية من الولايات المتحدة وإسرائيل، فى غزة ولبنان وسوريا، ولروسيا فى أوكرانيا، وللهند فى كشمير.

■ النزاع التجارى الحالى بين الولايات المتحدة والصين.. هل يعبر عن توتر داخل النظام الاقتصادى العالمى؟

وفقًا لـ«دونالد ترامب» وجماعة «اجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، يُعتقَد أن «العولمة» قد أضرت بالولايات المتحدة، وأن الدول النامية استفادت من الاستثمارات الأمريكية، لذا يجب فرض تعريفات عقابية على الصين والدول النامية الأخرى.

أولًا، هذا يُعد تحيزًا وليس تحليلًا موضوعيًا. ثانيًا، هذه الرؤية تعكس حجج التبعية و«الإمبريالية» بطريقة معكوسة، حيث يُنظر إلى التنمية والتحرر كتهديدات. ثالثًا، تتحمل الشركات الأمريكية، أحيانًا بدعم من الحكومة وبنك الاستيراد والتصدير، المسئولية عن الاستثمار فى الخارج، لأن ذلك يعزز الهيمنة الأمريكية.

رابعًا، هذه نظرة ضيقة تركز فقط على الحاضر دون دراسة الماضى أو التفكير فى انعكاساته، فالاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية، بطبيعة الحال، أدت إلى تحويل الصادرات الأمريكية إلى واردات أمريكية.

فى الوقت نفسه، شهدت الطبقتان العاملة والمتوسطة فى الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا فى تكاليف المعيشة، كالسكن والرعاية الصحية والتعليم العالى، بينما لم تشهد الأجور سوى زيادات طفيفة. من المسئول عن هذا الخلل؟ هل هى الصين، أم أصحاب المليارات الأمريكيين، الذين ارتفع عددهم خلال الفترة نفسها إلى ٩٥٠ مليارديرًا بحلول عام ٢٠٢٥، وهو أعلى رقم فى العالم؟!

■ هل يمكن أن تؤدى هذه التوترات إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، وتوزيع القوة بين دول الشمال والجنوب؟

- هناك حديث متزايد عن إعادة تنظيم «العولمة»، ويظهر ذلك فى العناوين الإعلامية مثل «الانفصال عن العولمة» و«ما بعد العولمة» و«التوجه نحو الأصدقاء». لكن الحروب التجارية لا تؤثر على الأسس الحقيقية لـ«العولمة»، لأنها أعمق وأكثر استدامة من أن تتأثر بتغيرات فى نمط معين.

والاحتكاك لا يحدث بين «العولمة» و«القومية»، بل بين نوعين من «القومية»: القومية التى تنفتح على الخارج، وتلك التى تنغلق على الداخل. الأخيرة تتسم أحيانًا بـ«العِرقية»، وقد تميل إلى «القومية المعزولة».

هذا التحول يعكس تغيرًا فى التوازن بين القوى الاجتماعية والشركات. والخيارات المطروحة تتمثل فى: تراجع النشاط الصناعى، مع وجود شبكة حماية اجتماعية وسياسات تحقق التوازن بين الاستثمار الداخلى والخارجى، أو تراجع هذا النشاط دون أى حماية أو توازن.

■ كيف يمكن لـ«حروب الجمارك» الحالية بين الولايات المتحدة والصين أن تعكس تغييرات هيكلية فى «العولمة الاقتصادية»؟

- التحول طويل الأمد يتمثل فى انتقال النمط التقليدى للعلاقات التجارية والسياسية بين الشمال والجنوب «١٨٠٠-٢٠٠٠» إلى علاقات «الشرق- الجنوب». فى هذا النموذج الجديد، تتبادل الدول الآسيوية التجارة مع دول العالم النامى فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتميز هذه العلاقات بكونها أقل رأسية وأكثر أفقية، إذ تشترك هذه الدول فى قضايا التنمية وما بعد الاستعمار.

■ هل ترى أن صعود الصين إلى قمة الهيمنة العالمية سيؤدى إلى مجرد استبدال للهيمنة الأمريكية، أى إقالة مهيمن عالمى وتنصيب آخر؟

- منذ سنوات، سألت زملائى فى قسم «العلوم السياسية» بجامعة «صن يات سين» فى «قوانجتشو» الصينية، عن الأسئلة التى تشغل بالهم. قالوا: بما أن الولايات المتحدة فى تراجع، من سيأخذ مكانها فى القيادة؟، وأضافوا: «يمكننا قيادة الاقتصاد العالمى، ليس هناك مشكلة فى ذلك. لكن قيادة قضايا الأمن والعسكرية العالمية، نحن غير قادرين وغير مهتمين».

أعتقد أن الصين قد لعبت دورًا عالميًا من خلال استثمارات «مبادرة الحزام والطريق»، ما جعلها تسهم بشكل غير مسبوق فى الاقتصاد العالمى. كما أن الصين تعاونت مع العديد من وكالات الأمم المتحدة، وأقامت منصات للتعاون متعدد الأطراف.

■ ما التوصيات التى يمكن أن تقدمها للدول النامية عن كيفية التفاعل مع «العولمة» بشكل أكثر فاعلية؟

- هناك مقولة قديمة تعود إلى زمن بعيد: «انظر إلى الشرق، لا إلى الغرب». بسبب التطورات الاقتصادية الجديدة، والمراكز الصاعدة للنشاط الاقتصادى، بدأت تظهر شبكات جديدة مثل «بروكسل- مومباى- أبيدجان»، ومضيق «ماكاسار» الذى يتجاوز مضيق «ملاكا».

وتعد مجموعة «بريكس» ومبادرتها لتقليل اعتماد الدول النامية على الدولار الأمريكى، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بالإضافة إلى بنك الاستثمار فى البنية التحتية الآسيوى، من المبادرات المهمة، والتى تمثل التزامات طويلة الأمد للمستقبل.