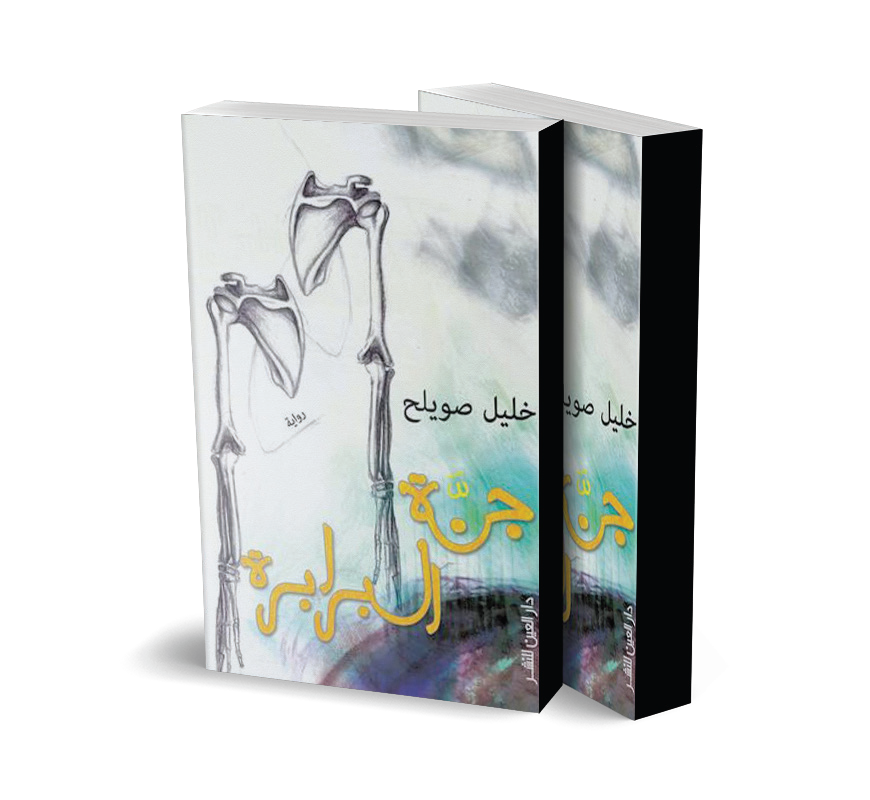

من «الأسد» إلى «الجولانى».. «جنة البرابرة» لا تزال فى المنفى!

- الرواية طُبعت فى القاهرة قبل 11 سنة بعد منعها فى سوريا بسبب «خريف البطريرك»

- صاحبها خطط لإصدار «طبعة سورية» جديدة منها للاستفادة بحريات «عصر ما بعد الثورة»

- الحكومة الحالية رفضت طباعتها وطالبت بحذف 40 صفحة توثق فظائع الجماعات التكفيرية

- اللجنة المُعينة لإدارة اتحاد الكُتاب طلبت تغيير عنوان الرواية وحذف «خريف البطريرك»

فى حلقة جديدة من حلقات مسلسل التضييق على الحريات وخنق الإبداع فى سوريا، منعت أجهزة الرقابة السورية رواية «جنة البرابرة»، للكاتب خليل صويلح.

الرواية التى كانت قد صدرت طبعتها الأولى فى القاهرة، عن دار «العين» للنشر، خلال عام 2014، وَأَدَتها الرقابة فى سوريا، لا لشىء سوى ذكر أسماء روايات لكتاب من أمريكا اللاتينية، فى سياق حوارات بين أبطال الرواية، مثل «خريف البطريرك» لـ«جارسيا ماركيز».

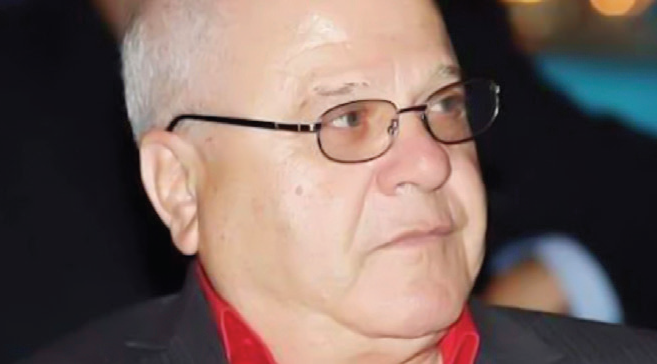

وعبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال الروائى السورى، خليل صويلح: «أعتذر عن عدم إصدار روايتى (جنة البرابرة) بطبعة سورية، بعد نشر طبعتها الأولى فى دار (العين) المصرية عام ٢٠١٤ لاستحالة موافقة الرقابة السورية حينذاك على محتواها».

وأضاف «صويلح»: «فوجئت بعدم موافقة رقابة ما بعد التحرير على طباعة الرواية، والمطالبة بحذف عشرات العبارات التى توثق وقائع ما جرى فى البلاد من صراعات بين السلطة والفصائل المسلحة فى السنوات الأولى من الحرب».

وواصل: «بالإضافة إلى تغيير عنوان الرواية، وحذف عنوان رواية جابرييل جارسيا ماركيز (خريف البطريرك) الذى يرد فى سياق الحديث عن روايات الديكتاتوريات فى أمريكا اللاتينية، وهو أمر لا سلطة لى عليه بعد غياب صاحبها. ربما علىّ أن أبحث مجدّدًا عن منفى آخر لهذه الرواية!».

وفى تصريح خاص لـ«حرف»، قال الكاتب السورى صاحب الرواية الممنوعة من النشر فى بلاده: «عندما شرعت فى إصدار طبعة سورية من (جنة البرابرة)، قدمت الرواية إلى الجهات الرقابية، والتى بدورها اشترطت حذف ما يربو على ٤٠ صفحة من العمل، الذى نشرته فى القاهرة عام ٢٠١٤».

ونبه «صويلح» إلى أن هذه الجهات الرقابية لم تُبدِ أى حيثيات أو أسباب للحذف من الرواية، مضيفًا: «لم يذكروا أى أسباب. هم مجرد مجموعة من الجهلاء آكلى الأكباد، كيف لهم أن يعرفوا الإبداع؟! اكتفوا بذكر أن عددًا من صفحات الرواية (نحو ٤٠) يجب أن يُحذف، لما به من إشارات وخطوط تتعلق بالتنظيمات التكفيرية».

وفى أبريل الماضى، أصدرت وزارة الإعلام السّورية قرارًا يفرض وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة واتّحاد الناشرين قبل نشر أى كتاب داخل البلاد، وهو ما دفع عددًا من الكتاب والمبدعين السوريين إلى إصدار بيان لرفض واستنكار القرار، داعين جموع الكُتّاب والمثقفين فى سوريا للتوقيع عليه، لكنه لم يلق أى استجابة أو صدى، خاصة بعدما شكلت حكومة «الجولانى» لجنة جديدة بديلة للجنة المنتخبة لاتحاد الكتاب العرب فى سوريا.

من جهته، قال الدكتور محمد الحورانى، رئيس اتحاد الكُتّاب العرب فى سوريا، الذى تمت الإطاحة به وبأعضاء الاتحاد المنتخبين: «يمكننا القول إن رواية الكاتب السورى العربى خليل صويلح (جنة البرابرة) هى واحدة من أهم الروايات التى تؤرخ لفترة من أحرج الفترات فى التاريخ السورى المعاصر».

وأضاف «الحورانى»، فى تصريح خاص لـ«حرف»: «هذه الرواية، (جنة البرابرة)، التى طُبعت فى مصر عام ٢٠١٤، كان لها حضورها البهى فى مختلف الأوساط العربية، وأيضًا كان لها حضورها عند المثقفين والكُتّاب. وتستحق أيضًا أن يكون لها مكان فى المكتبات السورية، وأن تكون حاضرة فى المشهد الثقافى السورى».

وواصل: «لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تُمنع هذه الرواية، أو أن يكون هناك إلغاء عبارات وحذف صفحات كثيرة من متنها، رغم أنها صفحات لا علاقة لها بالواقع السياسى فى سوريا، أو أن قسمًا منها لا علاقة له بالواقع السياسى فى سوريا».

وأكمل: «هذا يمثل رقابة جديدة وغير متوقعة من قبل الإعلام الجديد والدولة الجديدة فى سوريا، وبالتالى فإننا نطالب بأن تكون هناك حرية حقيقية للكاتب، حرية حقيقية للمبدع فى أن يكتب ما يشاء وكيفما شاء، وأن يُحاسَب لاحقًا على ما يكتبه إذا كانت هناك أخطاء، أو إذا كان هناك (تثوير) بمعنى أو بآخر».

وتابع: «يمكن أن نحاسب الكاتب لاحقًا إذا كان هناك بعض الجمل أو العبارات أو الصفحات أو المقاطع التى من شأنها أن تسىء إلى التنوع فى سوريا، أو الحرية الدينية فى سوريا، أو أن تسىء لحالة الجمال التى يعيشها أبناء الشعب السورى بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم».

وأتم الرئيس السابق لاتحاد الكُتاب العرب فى سوريا: «هذا هو الأساس الذى يجب أن يتم الاشتغال عليه، لا أن تُحذف صفحات وتُحذف جُمل وعبارات يتحمل صاحبها المسئولية الكاملة عنها، وعن مصداقيتها وصحتها».

ويسجل الروائى خليل صويلح، فى روايته «جنة البرابرة»، يومياته من قلب الجحيم فى سوريا، كما عاشها طوال ألف يوم ويوم، لتغلق الدائرة على «سرديات الشهود»، ونجد على صفحاتها «شهرزاد» أخرى تتجول فى شوارع دمشق، اليوم، وسط الحرائق، دون أن تحتاج إلى اختراع حكايات خيالية.

وحسب الناقد الكبير الراحل، الدكتور صلاح فضل، امتدت مشاهد الحرب فى هذه اليوميات «جنة البرابرة»، منذ أبريل عام ٢٠١٢ حتى نهاية عام ٢٠١٣، على وتيرة متفاوتة من الرصد والتذكر والتطعيم والتخيل، ونقش الصور التشكيلية والعمرانية والحالات النفسية والمجتمعية.

وأضاف «فضل»، فى نقده وتحليله للرواية السورية: «غابت عن صفحاتها الأولى أطياف المرأة وحالات العشق لتحضر فحسب مشاهد التعذيب والاغتصاب وانتهاك الحرمات وبيع الأجساد المسبية فى جهاد النكاح الذى اخترعه تجار الدين».

وواصل: «اختفى الحب على صفحات الرواية، وأصبح لا يعيش إلا لحظة البكاء أو لحظة الشبق، ومع ذلك فإن بعض الشذرات التى يسجلها الراوى تكمل صورة الحياة بطابعها العبثى، عندما يتشبث بها الإنسان وسط فوضى الحرب للهروب من موته المؤجل».

مقدمة الطبعة المصرية 2014

أينما اتجهت، فى شوارع دمشق وساحاتها وجسورها، يرافقنى طيف خوسيه ساراماغو، فى مشاهد من روايته «العمى» بعدسة فرناندو ميراليس. أردد عبارة منه «ما أصعب أن يكون المرء مبصرًا فى مجتمع أعمى!». يجيبنى بهدوء العارف: «لا أعتقد أننا أصبنا بالعمى، بل نحن عميان من البداية. حتى لو كنا نرى.. لم نكن حقًا نرى»، ثمّ أستعيد قولًا مأثورًا من الإنجيل «أعمى يقود أعمى، كلاهما يقع فى حفرة».

العتمة أيضًا تستدعى ما يشبهها فى الكتابة.

أن تتلمّسَ كأعمى تضاريس الكيبورد، على ضوء شمعة، وموسيقى صاخبة لتعطيل أصوات القذائف، والألم «بجرعات كبيرة». عتمة وموسيقى وصوت مؤذن، وبقايا ثلج الأمس عند حافة النافذة، وذاكرة تستدرج على مهل روايات الآخرين عن مصائد الموت المخادعة.

ستبقى الرواية ناقصة، بغياب الرواة الذين غادروا المكان باكرًا، إلى قبور مجهولة. البلاغة وحدها لن تعوّض التفاصيل الكاملة لفزع الضحايا بالدقة التى جرت فيها الوقائع. هناك لحظة خاطفة وعصية على الوصف: الراوى الذى نجا بالمصادفة، سيفتقد حدة التركيز، فما عاشه تحت القصف المباغت، أو فى المعتقل، أو لحظة الفرار من الموت المحتّم، أو لحظة الاختطاف، أو الانتهاك، لن يتكرر مرّة أخرى بالتفاصيل نفسها، أو ما يسمى «حلاوة الروح».

مقدمة الطبعة السورية

إشارة لا بد منها

كان هدير الحوّامات فوق سطح بيتى مباشرة هو مَن أهدانى الجملة الأولى فى هذه اليوميات! لم أفكر فى ما سيئول إليه هذا النص الهجين الذى كان استجابة للحظة متشظية ومفزعة وجهنمية، وتاليًا كان علىّ أن أبتكر سردية موازية لا تخضع للقواعد بقدر عنايتى بزعزعتها وتحطيمها ببلطة بلاغية مضادة، ثم لم أكن واثقًا بأن هذا النصّ سيكتمل، إذ كان الموت قريبًا، إلى حدّ الذعر، كما كانت الكتابة نوعًا من العلاج، وفحصًا أوليًا للهوية، ذلك أن بربرية العنف أعادتنى إلى قراءة تاريخ دمشق، ووجدت أن ما يحدث اليوم حدث فى الأمس، بتكرار أحوال الظلم، وكأن هذه المدينة منذورة للحرائق على الدوام، أما اشتباك الشخصى بالعام، فكانت تحدّده نسبة الأدرينالين، فى المقام الأول، وتراكم المشهديات وتنافرها فى آنٍ واحد، بالتوازى مع رسم صورة للكائن السورى فى احتضاره وبربريته من جهة، وتطلّعه إلى هواء آخر من جهةٍ ثانية.

كان علىّ أيضًا أن أعقد مصالحة بين ابن عساكر وابن خلدون، لقراءة اللحظة السورية الراهنة من موقع المؤرخ وعالم الاجتماع فى مدوّنة واحدة، فما حدث ويحدث فى دمشق يحتاج إلى إعادة تركيب للهوية، وكشف طبقات العنف المضمرة، وأن «جنة المشرق» كما كان يُطلق على دمشق تاريخيًا، هى «جنة البرابرة» اليوم، لفرط الوحشية والخراب والموت، وتاليًا، فإن الوقائع التاريخية فرضت نفسها بقوة على مسالك النص، ووجدتُ فى يوميات البديرى الحلّاق المكتوبة قبل مائتى عام بابًا للدخول إلى دمشق حينذاك، ومقارنتها بأحوالها اليوم، وبمعنى آخر تظهير نسخة جديدة من هذه اليوميات بأدوات المؤرخ المعاصر، مستفيدًا مما تتيحه الميديا الجديدة من وثائق وصور وشهادات، وفحصها من الداخل، قبل إدراجها فى الموزاييك العمومى للنص الذى كان يتشكّل وفقًا لقوة تأثير الوقائع الميدانية، أكثر من انخراطه فى التخييل الروائى، وهو ما أفرز مثل هذه الهجنة فى السرد.

أغلقتُ باب هذه الرواية بانتهاء ألف يوم على الحرب، لأكتشف متأخرًا بأن هناك جرعة زائدة من المكاشفة الخشنة والآثام الرقابية والاعترافات الطائشة، فقرّرت أن أنفى هذا النص خارج الحدود خشية العواقب المتوقّعة! هكذا حطّ فى القاهرة بعيدًا عن مقصّ الرقيب، منفيًا وخائفًا وأعزل، وها هو يعود إلى مشتله الأصلى بعد غياب عشر سنوات كاملة بطبعة سورية. «قبل منع الرواية»

خلال هذه السنوات كنت أحاول إخفاء هذه الرواية الملعونة كما لو أننى لم أكتبها، خشية وقوعها بين يدى مخبر محلّى أو ناقد تشبيحى أو ثورى أهوج، إذ كنت معنيًا فى المقام الأول بإدانة القَتَلة من الضفتين، أولئك البرابرة الذين هندسوا بالنار مشهد الخراب العظيم!

هل قلتَ رواية؟

حسنًا، لتكن نصًّا مجهول النسب، لكنه يشبه لحظة البلاد، إذ لا مسطرة لقياس منسوب الألم أو الأمل أو اللا يقين!

نبيل سليمان: التغريبة السورية.. ألف يوم من الجحيم

فى رواية خليل صويلح «جنة البرابرة» يسلّى الراوى وحدته باستذكار وترداد أقوال عن البرابرة، من إليوت وكافكا وكافافيس وكويتزى صاحب رواية «فى انتظار البرابرة». وعبر ذلك يروى الراوى أن لوركا يتجول فى شوارع دمشق: فردوس البرابرة. وفى يومية 7/8/2013 يروى أن البرابرة ما زالوا نائمين، إذ لا صوت قذائف بعدُ فى الفجر. وقبل ذلك، يعنون الراوى يومية 1/7/2013 بعنوان الرواية، ثم ينقل عن ابن جبير وصفه لدمشق «جنة المشرق».

إنها سوريا إذًا فى ألف يوم من الجحيم، هو الزمن الذى يتوقف فى خاتمة الرواية فى ٩/١٢/٢٠١٣، لكن الحرب لم تتوقف، فكان على شهرزاد الراوى المنهكة أن تستدعى ليالى أخرى كى تنجو من الهلاك. لكن بورخيس يعلن أنك إن تجاوزت الألف، فهذا يعنى دخولك فى الليالى اللا نهائية، لذلك يخاطب راوى «جنة البرابرة» نفسه: «وما عليك إلا أن تتعلم العد من جديد.. ولا يزال الديناصور هنا»، فمن «ما» هو هذا الديناصور؟ تدع الرواية للقراءة أن تجيب على السؤال، ليس لتستعير من رواية «العمى» لساراماجو ما تتصدّر به، فنحن لم نصب بالعمى، بل نحن عميان من البداية.

وبضمير المتكلم يبدأ الراوى الذى ينادى السيرية، ليس فقط لأنه لا يحمل اسمًا، بل، على الأقل، لأن منزله هو منزل خليل صويلح فى فرع من الصالحية. ولغير ذلك كثير مما لا يخطئه من يعرف الكاتب، وشأن «جنة البرابرة» فى ذلك هو شأن روايات خليل صالح جميعًا، بنسب متفاوتة. يحضر التاريخ فى هذه الرواية بقوة، نشدانًا لقناعٍ غالبًا، ولدرس أحيانًا. وهذا الحضور بالأحرى: الفعل هو أكبر وأعمق منه فى روايتى الكاتب: «بريد عاجل» و«وراق الحب» التى سلقت الروايات التى يكون للتاريخ فيها فعل ينتسب إلى جرجى زيدان أو إلى نقائضه. أما ما دفع بالكاتب الراوى هذه المرة إلى التاريخ، فهو «فترة الجحيم»، أى السنوات السورية الثلاث الماضية، والتى أرغمته على المصالحة بين ابن خلدون وابن عساكر فى تدوين يومياته، كما أغرقته فى استعادة مرويات مؤرخين ووراقين ومصنفين قدامى، خبروا جحيمًا مماثلًا عاشته دمشق. وغرض الراوى من ذلك هو حياكة الخيوط المتشابكة التى وسمت «هذه الفترة العاصفة».

يلتقى الراوى بابن عساكر الذى انتهى للتو من تدوين مؤلفه الشهير «تاريخ مدينة دمشق»، وباللقاء تبدأ اللعبة الروائية الرامزة والمشوقة والجارحة، ومنها أن يتعثر الراوى بأبى حيان التوحيدى، فيجد تطابقًا بين ما كتبه فى مقدمة «المقابسات» وبين ما يرغب هو فى تدوينه اليوم. أما الفارق بينهما فهو أن الأول كتب بريشة، والثانى باللابتوب. لكن الأهم لقاء الراوى بشهاب الدين بن أحمد البديرى الحلاق، صاحب «حوادث دمشق اليومية»، والمؤرخ الشعبى الذى جعل بلاغة العامية سجلًا للمدينة وسيرة للعوام، كامتداد للمقريزى. مقبرة جماعية اقتداءً بالبديرى يدوّن الكاتب يومياته مما يرى ويسمع، بعين ترصد التفاصيل الصغيرة.

وإذا كانت القدوة تجعل التدخل فى مجريات الأحداث نادرًا، فالمقتدى لم يخلص لذلك دومًا، وربما لسبب بسيط وقاهر فى آنٍ معًا، هو سطوة السيرة على الرواية والتاريخ. وعلى أى حال، سيظل الراوى ينتقل بين الجحيم السورى الراهن وبين زمن البديرى فى القرن التاسع عشر، كأن ينقل منه عن هجوم العسكر على حىّ الميدان، وقصف المدافع لسوق ساروجة، ثم يكتب: «سأتوقف عند حادثة مشابهة لما تعيشه دمشق اليوم بالتفاصيل نفسها أيضًا».

وفى موقعٍ تالٍ يدوى صوت قذيفة انطلقت من قاسيون إلى مكان ما فى ضواحى العاصمة، فيدفع الدوىُّ للراوى بصورة تيمورلنك بعد احتلاله دمشق بالمنجنيقات وحرقه لها. وإلى ذلك يحضر لوقيانوس السميساطى وابن عرب شاه كما حضرا فى روايتى خيرى الذهبى وغازى العلى، والمتنبى والمعرى والرحالة كـ«الكواكبى». ومن المعاصرين يحضر كثيرون، فالنداء الروائى ليس وقفًا على الأمس البعيد. والحضور المعاصر الأكبر هو لمحمود درويش وعمر أميرلاى وطه حسين من الراحلين، ولتمام عزام ويوسف عبدلكى ومحمد ملص وعاصم الباشا وسعد يكن. وبحضور أولاء جميعًا يصير للعبة الروائية عنوان جديد عريض هو التناص. وتتوالى هذه اللعبة كما هو الأمر فى روايات خليل صويلح، بنسب متفاوتة مع فنانين وكتاب وصحافيين وكتب ومقالات عالمية، منها ما يتعلق بالعبودية «لابوسييه» أو بالديكتاتورية «يوسا أوسترياس..»...

بهذه الأدوات ترتسم الوليمة السورية، والمسلخ العمومى، والكائن السورى، والدياسبورا السورية فى الداخل وفى الخارج، وجنة الخشخاش، وقندهار فى حلب أو فى الرقة... وتعيين رواية «جنة البرابرة» لكل ذلك يأتى فى شخصيات نكرات، تصير فى الرواية معارف، مهما يكن ظهورها خاطفًا، ومنها وبخاصة النساء ما سيكون له حضوره المميز وحصته الوازنة.

كما تعيّن الرواية كل ذلك بأخبار الصراع المسلح وغير المسلح، على نحوٍ يجعل الخبر استراتيجيةً سردية، قد ينحو منحى الصحافة، وقد يصير مشهدًا، فهذا هو القناص يقنص عجوزًا والقناص هو رعب الراوى المكين وهذه وليمة عظام، وهذا ليل القذائف، وهذه رائحة الدم والبارود ليس للياسمين الدمشقى رائحة وهذه أحزاب وهمية، وهذه حواجز، وهذا تشبيح، وهذا تشبيح مضاد، وهذه حرب التماثيل «المعرى فى معرة النعمان وأبوتمام فى جاسم وهارون الرشيد فى الرقة»، وأولاء النازحون على الحدود السورية اللبنانية تجعلك تحسب أن كل السوريين يغادرون هذه البلاد الذاهبة إلى الجحيم، فيحق للراوى أن يحكم بأنْ لا معنى للنصر أو الهزيمة فى بلاد تحوّلت تضاريسها إلى مقبرة جماعية، ويحق للراوى أن يحكم بأننا نعيش نسخة عراقية منقحة..

شهادة جارحة من الطائفية إلى الكيماوى، ومن مذبحة الحولة إلى مذبحة بابا عمرو، تكتمل الوحشية فى يومية ١٦/٥/٢٠١٣ حيث يكتب الراوى أن عالم الاجتماع سيجد صعوبة لا توصف فى قراءة السوسيولوجية السورية فى المسافة الفاصلة بين أول تظاهرة سلمية يوم ١٥/٣/٢٠١، وبين مشهد من يقضم قلب جندى ذبحه للتو. وهى إذن ثقافة جزّ العنف، وثقافة السحل التى ابتكرها انقلابيو ستينيات القرن الماضى. هى إذن حرب ضد العقل، ينقل منها الراوى فى يومية ٢٨/١/٢٠١٣، بسخرية دامية، الأسماء التى تستلّها «دائرة نفوس الكتائب المسلحة» من زمن الفتوحات، والإمارات الصغيرة التى تبث الرعب. ويستوى ذلك مع هذا المعارض الذى يجتاز الحدود ليلتقط صورة مع الثوار، ثم يعود ويعمم الصورة فيسبوكيًا، بعد ما ينفح الدليل الجبلى ٥٠٠ دولار. ومثل هذا هو تصوير المظاهرة المدفوعة الأجر فى زقاق مظلم، فى حى طرفى، والقنوات التى تشترى الصورة جاهزة للدفع. ومثل هذا هو منح «بيع» بيوت شارع بعد تطهيره من المسلحين، لأحد المقاولين، مقابل مبلغ محدد.

هكذا قامت «التغريبة السورية» بأفدح مما كان للتغريبة الفلسطينية. هكذا، فى «جنة البرابرة»، ينتحر البجع السورى يوميًا، ويدخن طفل سيجارة وهو يحتضن الكلاشينكوف، هكذا يكون الزواج العرفى بالثورة، أو زواج المتعة. هكذا استعار بعضهم قاموس مديح الطغاة، وألبسوه للثورة فى قفصها الزجاجى. وإذ حولوها إلى أيقونة مقدسة، افتتح بائعو تذاكرها أكشاكًا فى شوارع الفايس بوك لبيع الشعارات المستوردة من دكاكين اليسار القديم، ولكن بدمغة مختلفة. هكذا ارتدى تى شيرت الثورة متعطلون وهواة، وفرّخت مواقع إلكترونية ممولة من جهات غامضة لطهى اللحم السورى فى قدور افتراضية، وافتتح بازار الأرامل فى مخيمات العزل القسرية، وتدافرت فتاوى تحليل سبايا الحرب، واشتبك تزويج القاصرات بالاغتصاب والدعارة وسرقة أموال الإغاثة... ستبقى الرواية ناقصة يكتب خليل صويلح بغياب الرواة الذين غادروا إلى قبور مجهولة، ولن تعوض البلاغةُ الراوى الذى نجا بالمصادفة. حسنًا، لكنه حتى لو افتقد حدة التركيز جراء الهول الذى يحياه، فهو استدرج روايات الآخرين عن مصائد الموت المخادعة، كما نقرأ فى مستهل «جنة البرابرة»: الشهادة الجارحة، التاريخ الفسيفسائى وهو ينشغل، وتلك الآن هى مغامرة الإبداع السورى، الروائى وغير الروائى.

اقرأ أيضًا:

«جنة البرابرة».. سرير عمره ثمانية آلاف عام