عماد البليك: وطن «مصطفى سعيد» لم يعد موجودًا

- البطل ليس مجرد شخصية بل شبح يُطارد الراوى وجيله

- روايتى ليست معارضة لـ«موسم الهجرة إلى الشمال» بل حوار مع عمل كلاسيكى خالد

- لن نقتل «مصطفى سعيد» بل ربما هو الذى سيمارس القتل فينا

قبل نحو 60 عامًا تعرف القارئ العربى على شخصية روائية استثنائية هى «مصطفى سعيد»، بطل الرواية الخالدة «موسم الهجرة إلى الشمال» للكاتب السودانى الطيب صالح، الذى أطلق أسئلة ظلت عالقة مثل الضباب فوق نهر النيل.

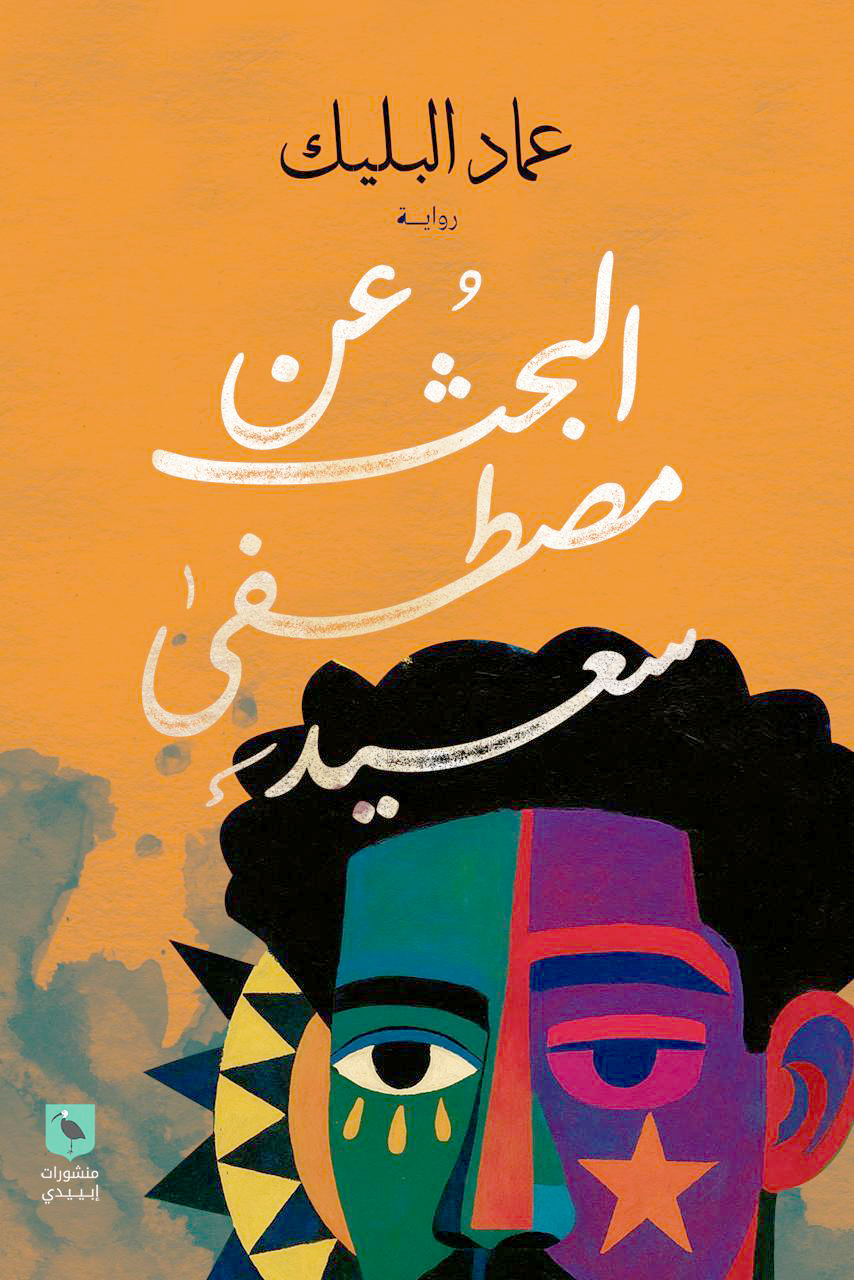

الآن، يعود شبح هذه الشخصية الاستثنائية ليطرق باب الأدب العربى من جديد، لكن هذه المرة عبر قلم كاتب سودانى آخر هو عماد البليك، مؤلف رواية «البحث عن مصطفى سعيد»، التى تأخذنا فى رحلة أدبية ساحرة عبر هذه الرواية، مخترقة أزقة لندن التى لا تزال تحتفظ بذكريات بطل «موسم الهجرة إلى الشمال».

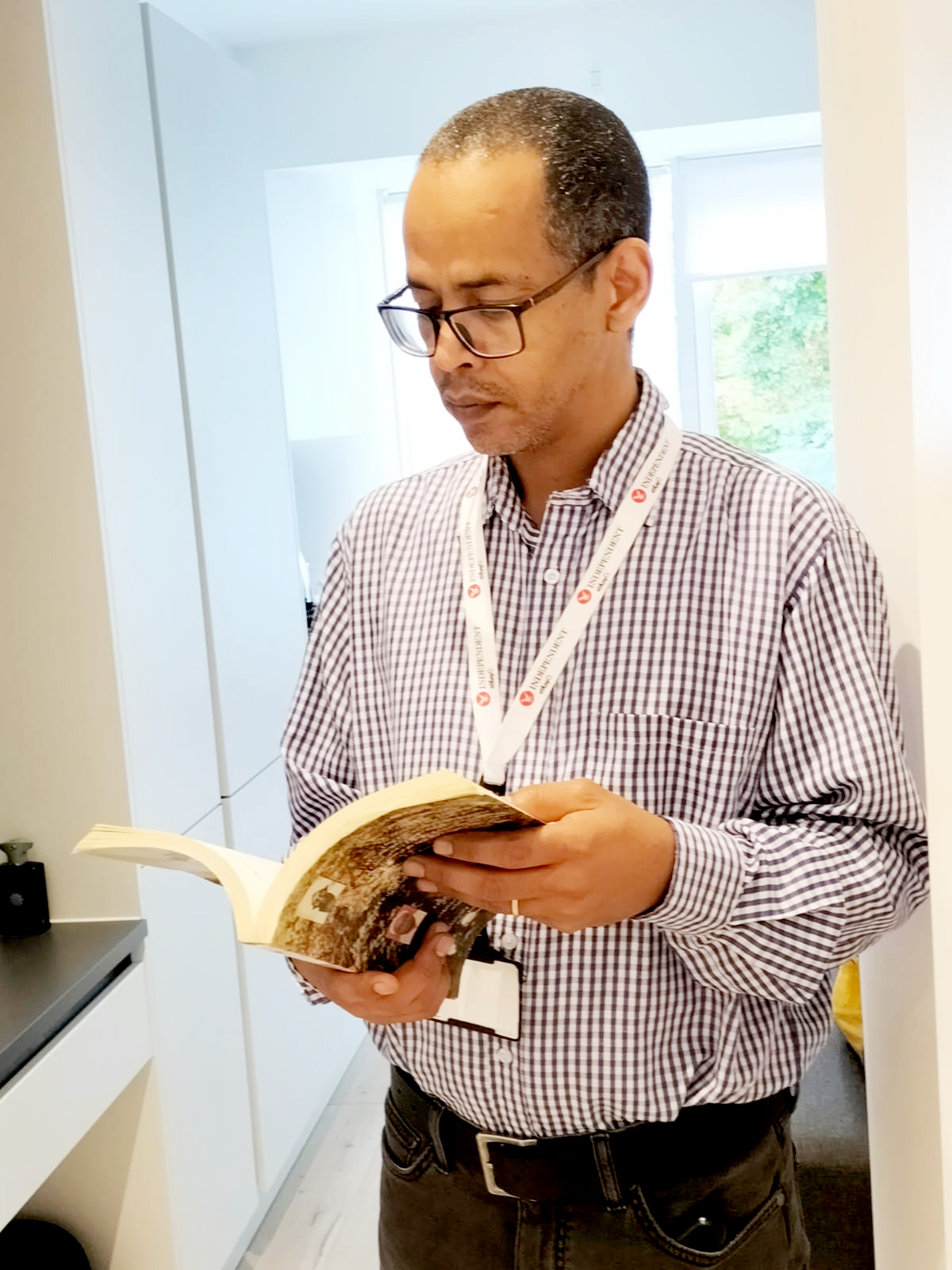

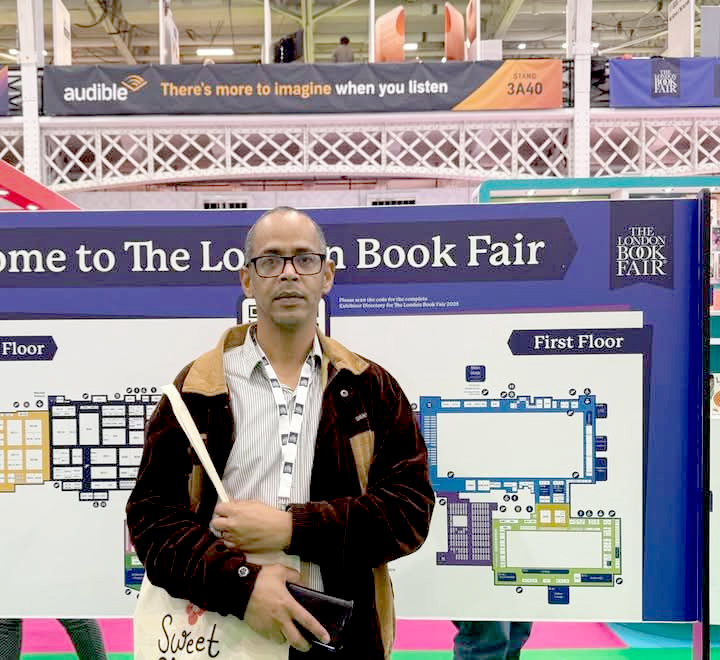

«حرف» أجرت حوارًا مع عماد البليك، يمكن وصفه برحلة عبر الزمن الروائى، نتعرف فيها على كواليس بحثه عن «مصطفى سعيد»، ونغوص معه فى تشريح الأزمة السودانية التى يراها أزمة وعى قبل أن تكون أزمة سياسية.

■ فى روايتك «البحث عن مصطفى سعيد» تستعيد بطل مواطنك الطيب صالح.. هل يعنى ذلك أن الرواية معارضة لـ«موسم الهجرة إلى الشمال»؟

- روايتى ليست معارضة بالمعنى الحرفى، بقدر ما هى حوار مع عمل كلاسيكى خالد، ومحاولة لطرح أسئلة جديدة انطلاقًا من إرثه الثقافى والرمزى. «مصطفى سعيد» فى روايتى ليس مجرد شخصية، بل هو شبح يُطارد الراوى وجيله، بما يمثله من أزمة هوية وتعقيد فى العلاقة مع الذات والآخر/ العالم، بمنظور جديد، إذ لم نعد اليوم مأخوذين بسحر اللقاء مع الآخر بل بما ينهكنا من خيبات الداخل، من وطن مأزوم أكثر من كونه مستعمَرًا، حيث نحن نبحث، لا عن «العودة من الشمال»، بل عن معنى الوطن أصلًا، عن هوية تتشظى بين المنفى والذاكرة.

إذًا هو بحث نقدى وتأملى فى ميراث أدبى كبير، نعيد مساءلته من موقع وزمان مختلفين بعد مرور ستين عامًا على ميلاد ذلك العمل، فهى رواية تحاول أن ترسم بانوراما سردية معاصرة لأزمة الإنسان السودانى فى وجه التحولات السياسية والاجتماعية العنيفة، حيث يختطف الفساد والعنف الأهلى الآمال، وتظل الحروب تخيّم وتجُر خلفها المزيد من الخيبات.

■ ذكرت أنك مزقت ما كتبته على مدار ٤ سنوات قبل إخراج الرواية للقراء.. لماذا ألغيت ما سبق؟

- تغيرت الفكرة كليًا، فى البدء كانت رحلة «البحث عن مصطفى سعيد»- وهو العنوان الذى لم يتغير- تقوم على استكمال القصة التى من المفترض أن نهايتها ظلت معلقة فى رواية «موسم الهجرة إلى الشمال»، ستبدو أشبه برحلة معارضة كما فى رواية «معارضة الغريب» لكمال داود التى يكمل فيها «الغريب» لألبير كامو، من وجهة نظر شقيق «العربى» الذى قتله «ميرسو» فى رواية «كامو».

أنا لم أفعل ذلك فى المسودة الثانية، إذ تحرر النص من كل هذا الثقل واتجه لكتابة مغايرة تقوم على المساءلة والحوار، فى بطل مختلف وأناس آخرين وجيل جديد. ليولد عمل سردى معاصر يعكس الأزمة الوجودية والهوية القلقة لجيل سودانى كُسر بين حلم الثورة وواقع الخيبة، حيث تتابع الرواية مسيرة «محمود سيد أحمد»، ذلك الشاب الذى هرب من بلاده إلى الخليج فرارًا من القمع والفساد، ثم عاد بعد ثورة شعبية آملًا فى المساهمة فى بناء وطن جديد. غير أن آماله تتبدد سريعًا أمام استنساخ نفس أنماط الإقصاء والانتهازية السياسية، فيجد نفسه مطرودًا مرة أخرى، وهذه المرة إلى قلب الحرب، ثم إلى لندن لاجئًا سياسيًا، وهو يصارع كوابيس المستشفيات والسجون وأشباح الماضى.

■ كيف غيرت الحرب فى السودان مسار الرواية؟

- الحرب كان لها أثر نعم، ففى الكتابة الثانية التى تمت فى لندن فى حين أن الأولى كانت فى سلطنة عمان، كان ثمة متغير واضح هو تلك الحرب اللعينة، التى دخلت على الرواية بشكل مباشر، لم يكن لى أن أتغافل أثر هذا الحدث المفصلى فى تاريخنا الراهن، لكننى لم أوثق للحرب مباشرة إنما أخذت مقاربة الواقع بجملة أزمات التاريخ والثقافة والمجتمع.

■ هل تغيرت نظرتك عن علاقة الشرق بالغرب عن نظرة الطيب صالح؟ وأين وصلت رحلة «مصطفى سعيد» الخاص بك؟

- تغيرت كثيرًا، فى تلك الفترة عالج الطيب صالح مرحلة انتقالية ما بين نهاية فترة الاستعمار وبداية الاستقلال الوطنى، ذلك الانتقال الذى قاد إلى مشروع وطنى فاشل. الآن نجنى حصاد أكثر من نصف قرن من تزحزح الأشياء والبنى التى تغيرت تمامًا.

لم يعد من شرق وغرب بذلك المفهوم، فأوروبا الأكثر حداثة تكشف كيف أن فكرة الغريب نفسها صارت أكثر اختلافًا، لقد اهتز الجوهر والمعنى. الغرب اليوم هو بنية فلسفية أميبية يصعب القبض عليها، ومرحلة ما بعد تفكيك العولمة فرضت حوارات إنسانية جديدة، المعرفة تشظت، والإنسان أصبح أسير صراع كونى لا محلى أو شرقى/ غربى.

أما رحلة مصطفى سعيد الخاصة بى، فهى تساؤل مستمر بدأ مع تلك البذرة القديمة، وتناسل فى الأسئلة على شاكلة: أين وصلت النخبة؟ ما دور المثقف؟ هل ما زال أثره موجودًا؟ من يقود نسق الدولة والمجتمع ومن يبنى المستقبل؟ من يفكر لنا؟

■ «مصطفى سعيد» هو من طاردك فى لندن.. أم أنك من كنت تطارده؟

- سيظل الأمر رمزيًا فى كل الأحوال، لكن فى الرواية سيكون هناك نطاق للواقع الذى يتخلق داخل جدر المتخيل. وأنا أتمشى فى شوارع لندن، أدخل أماكن مختلفة، كنت أتخيل ما جرى على أنه حقيقى حتى لو أنه كان داخل نص.

أعنى ما دار وقتها فى زمن مصطفى سعيد الجد، أما فى زمن الحفيد كما يظهر فى النص- ذلك الحفيد الذى قد يمثلنى أو يمثل آخرين- فالشبح بات يطاردنى بالفعل ليقول لى إن تلك الأسئلة ما زالت قائمة، حتى لو تغيرت أرضية النظر وشكل الرؤية. فى النهاية نحن أشباح متعددة لهذا «المصطفى»، نصارع كوابيسنا وأحلامنا ونرغب فى أن نكون وسط هذه الرحلة المحفوفة بالمغامرة.

■ أين وصل المثقف السودانى بعد أكثر من نصف القرن من الطموح والحلم والهجرة؟

- إذا كانت الإجابة هى اللا شىء. سيكون الأمر مجحفًا. أما الإجابة الأكثر وضوحًا قد تكون مجرد سؤال: وأين هو ذلك المثقف؟ إنه سقوط مريع فى كل الاتجاهات. الحرب كانت تجسيدًا لذلك الفشل وهذا السقوط.. لتلك النخبة التى أدمنت الفشل كما أطلق عليها المفكر السودانى الراحل منصور خالد فى كتابه الشهير «النخبة السودانية وإدمان الفشل». لقد زاد حصار الغربة والاغتراب عن الذات، والأحلام اتسعت مساحة لكنها ضاقت تحققًا. لن أقول إننا فقدنا الأمل أو الجرأة، لكننا أصبحنا نبحث عن معنى جديد، حضور أكثر شفافية ووعى لذات المثقف واكتشافها.

■ هل انتهى وقت الرمز؟ أو هل نحتاج إلى «مصطفى سعيد» آخر؟ أم أننا بحاجة إلى قتل هذا الشبح لنبدأ من الصفر؟

- لم ينته ذلك الوقت، لأنه يبقى مؤجلًا حتى لو كان حاضرًا. الرموز هى إحياء لما نعتقده وما نتصوره عن وجودنا، وهى حاجة إنسانية للذات والمجتمع وحتى الإدراك المعرفى. قلت إن الشبح قد يكون رمزًا، لكن احتياجنا له ليس كذلك، لأنه يعكس حالة تؤثر فينا بالفعل.

فنحن لا نحتاج لمصطفى سعيد آخر، إنما نحتاج لإعادة اكتشافه فينا، لأننا لا نعرف هل هو انتحر، أم غرق فى النهر، أم مات، أم هرب؟! ليبدأ دورة حياة جديدة، وهو ما جعله الطيب صالح مفتوحًا فى نهاية روايته. ينبغى التأكد أولًا من ذلك الشىء، وقد لا نصل لنتيجة. ولن نصل. المسألة هى فلسفة الاحتياج. رمزية الشبح أو الأشباح. الأرواح التى تتكاثر بذات المعانى والحكايات. لن نقتل مصطفى سعيد، بل ربما هو الذى سيمارس القتل فينا. قدرتنا على قتله غائبة حتى لو كان مجرد شبح بنظرنا، الرواية تقول هذا الشىء، وسأترك للقارئ أن يقرأ حتى النهاية، ليتحقق من ذلك.

■ إلى أى مدى أثرت دراستك للهندسة وعملك بالصحافة على كتابتك الروائية؟

- كثيرًا، لقد أعطتنى هندسة العمارة قدرة على الاهتمام بالبناء والتوازن، تمامًا كما كنا نفعل فى تصميم البنايات فى الكلية. كثيرون نقلوا لى هذه الملاحظة، لهذا أنا أهتم حتى ببناء الفقرات والحوارات وعدد الكلمات وتنسيق النص، كل ذلك يشغلنى.

حتى التفكير باللغة له طابع نسقى بنائى عندى. أما الصحافة فقد منحتنى قدرة على ربط الأحداث والواقع بالإطار المتخيل بشكل منطقى. كتبت عددًا من الأعمال لم تكن لتكتب لولا الخبرة الصحفية، مثل روايتى «ماما ميركل» التى صدرت هذا العام بالإنجليزية فى بريطانيا بعنوان Let us cross the sea وهى عمل يستفيد من بنية التقارير الصحفية فى مسألة الهجرة واللجوء والعلاقة مع أوروبا فى هذا الزمن.

■ فى ضوء كتابك «القوقعة الشريرة».. ما الأزمات التى يواجهها الراهن السودانى؟

- هى أزمات متعددة ومعقدة، لكن جوهرها هو ما يلخصه العنوان «القوقعة» التى هى العقل المنغلق، و«الشريرة» التى لا تخلق نتاجًا سوى الشرّ، وهو مجاز يحيل إلى أننا فى حاجة إلى بناء عقل جديد بهدف تجاوز الراهن بكل ما فيه من وهن وانكسار وعدم قدرة على المضى للأمام.

الكتاب يعالج الأزمات من منظور ثقافى، سمّيته «مدخل» فهى بوابة للفهم والوعى ومحاولة الاستنطاق أكثر من كونها تحمل الإجابات النهائية. ليس لأحد أن يجزم بأنه يوزع صكوك الخلاص لصناعة مستقبل أفضل لبلد. لهذا فالإشكال الثقافى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى، هى قضايا مترابطة مركز ثقلها «الوعى»، الحاجة إلى ذلك العقل الخيّر الذى مزق شرنقته وخرج إلى الشمس.

■ لمن قرأت من المبدعين المصريين؟

- كثير جدًا، فالثقافة المصرية كان لها أثر كبير فى تكوينى الأدبى منذ البدايات التأسيسية فى مشروعات «طه حسين» و«العقاد» و«المازنى» وغيرهم من تلك الأسماء، كذلك الصحافة والمجلات المصرية.

ولن أنسى تلك الأعمال التى قرأتها فى الصبا كـ«الشياطين الـ١٣» والألغاز وأدب المغامرات الذى كتبه محمود سالم. كانت مهمة وملهمة إلى اليوم. لكن بالنسبة لى كروائى فإن الخط الأكثر وضوحًا هو نجيب محفوظ بتجربته الثرة والثرية؛ الذى استطاع فعليًا أن يكتب نفسه مؤسسًا للرواية العربية عبر كفاح طويل ورحلة استوعبت أشكالًا مختلفة من التجريب من الرواية التاريخية إلى الواقعية إلى العبث إلى فترات النقاهة والأحلام.

وقد كتبت عن ذلك فى كتابى «الرواية العربية- رحلة بحث عن المعنى» الصادر عن وزارة الثقافة فى قطر. وثمة أسماء أخرى مهمة فى الأدب المصرى إلى اللحظة الراهنة، كصنع الله إبراهيم، ورءوف مسعد ذو الهوية المزدوجة السودانية المصرية المنعكسة فى أدبه كذلك.

من ناحية الأثر فإن نجيب محفوظ هو الأوضح، وليس هو أثر بالمعنى المباشر، بل هو دراسة متعمقة واستكشاف لهذا المشروع الدءوب، وكيف للروائى أن يكرس حياته للأفكار التى يؤمن بها، وأن يرى العالم بمنظور فلسفى وجمالى.

■ لك أكثر من عمل روائى صدر فى القاهرة ماذا عن تجربتك فى النشر بمصر؟

- تجربة جيدة، أول عملين نشرتهما فى مسارى الروائى كانا فى القاهرة هما «دنيا عدى» و«الأنهار العكرة» ونشرا دفعة واحدة وعرضا فى معرض أبوظبى للكتاب عام 2004، وقطعت رحلة من الدوحة إلى هناك لكى أحتفل بذلك وقتها. ومن ثم كان فوزى بجائزة «أطلس» للرواية فى مجال الخيال العلمى عام 2017 بداية لمشروع تعاون مع الدار تمخضت عنه عدة أعمال منها «وحش القلزم» الرواية الفائزة، و«الإمام الغجرى»، و«تراتيل منسية»، و«أنا مايكل»، ونشرت مع دار «السعيد» رواية «راما»، ومع مولد «إبييدى» نشرت معها عملا تاريخيا بعنوان «إلى نيويورك فى 87 يومًا» عام 2019. وبالنسبة لى، مصر مكان مريح للنشر وسهل التعامل مع الناشرين ولدينا ثقافة متقاربة وإرث مشترك، وهم يحترمون تجربة الأدب السودانى.