ولاء كمال: لا يوجد ما يسمى بـ«الوسط الثقافى» اليوم.. والتسمية فضفاضة وواهية

- لا أهتم بأن يعرفنى أحد بل أن يقدّر الناس ما أنتجه

- لا أسعى وراء الانتشار فى عالم مهووس بالظهور الفردى و«عبادة الذات»

- طموحى أن أكون الكاتب الأكثر قراءةً والأقل شهرةً!

- ما نراه على «السوشيال ميديا» من ضجيج بلا طحين ليس وسطًا ثقافيًا بالمرة

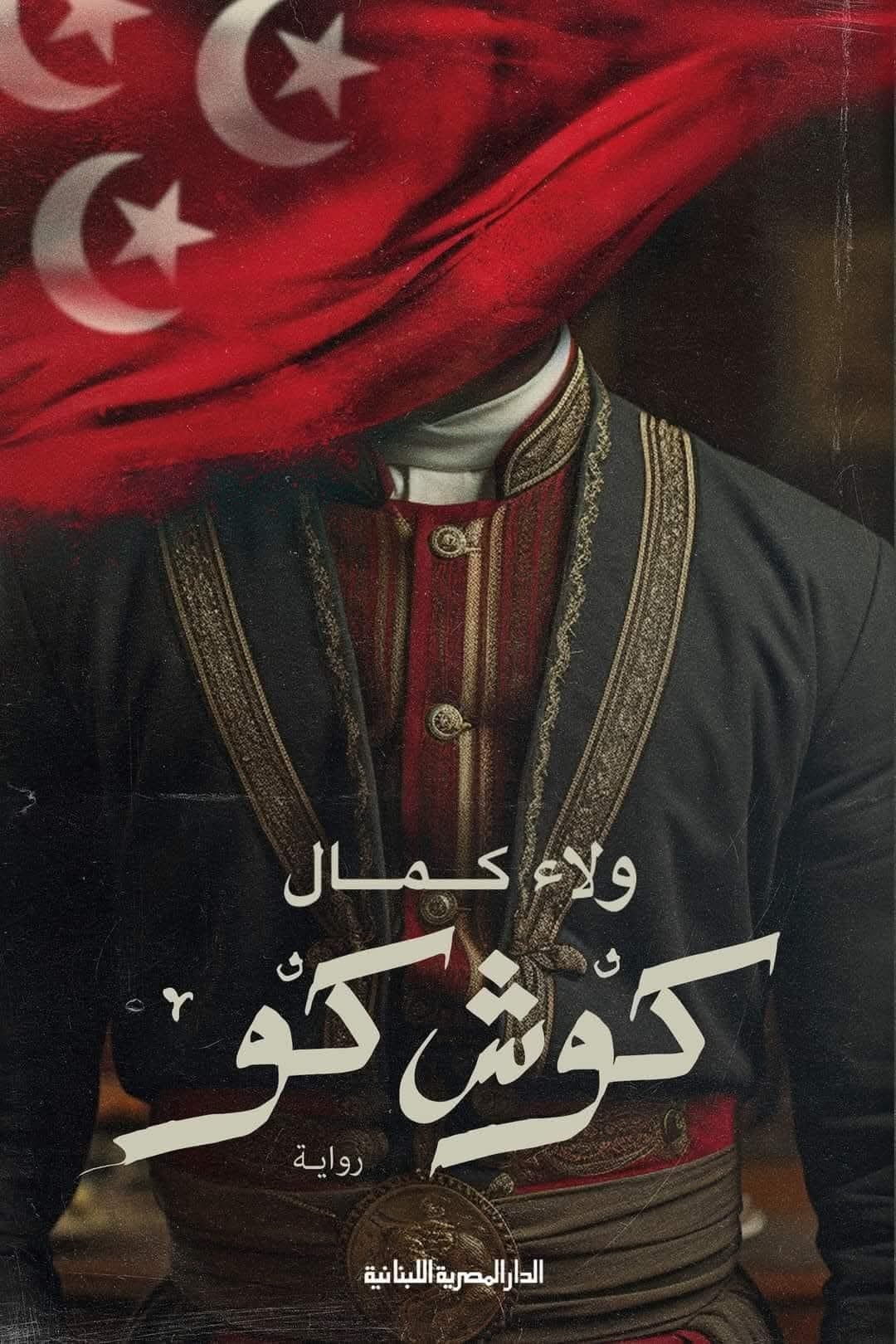

بين ضباب اليقظة وحافة النوم، وفى خضم جائحة «كورونا» التى عصفت بالعالم، وُلد فى خيال الروائى ولاء جمال شخصية استثنائية اسمها «كوش» ليترجم الكاتب هذا الميلاد على الورق فى رواية تحمل اسم «كوش كو».

«كوش كو» التى يحتفل ولاء جمال بصدور طبعتها الثالثة عن الدار «المصرية اللبنانية» تناقش واقع مصر فى لحظة فاصلة من تاريخها الحديث الذى شهد حراكًا وطنيًا كبيرًا ضد المستعمر الأجنبى فى توظيف مختلف لفكرة الأدب المقاوم لكن فى صورة غير تقليدية.

أجرت «حرف» حوارًا مع ولاء جمال، فتح خلاله نوافذ روحه، ليكشف عن رؤيته للعلاقة الهشة بين المبدع والمتلقى، من موقع الكاتب الذى يعيش الحكاية قبل أن يكتبها، وينزع الأقنعة عن الظواهر الشائهة التى تشوّه جماليات الأدب وتُفقده قدرته على التواصل مع القارئ.

■ قبل أسبوعين صدرت الطبعة الثالثة من روايتك «كوش كو».. كيف استقبلها القراء؟

- سعيد باحتفاء القراء والنقاد بـ«كوش كو»، هذه التجربة بكل تفاصيلها وجدت صداها لدى متلقى اليوم، وهو ما كنت أطمح إليه طوال سنوات كتابة الرواية.

ومنذ سنوات ظهر لى بطلها «كوش» فجأة يتحرك ويتفاعل ويبحث عن مكانه فى عالمٍ مضطرب، وفى لحظة فاصلة من تاريخ مصر والحراك الوطنى ضد المستعمر، وطلب أن أحكى قصته.

■ قلت إن هناك شخصيات روائية خلقتها وأصبحت مهووسًا بها.. مَن مِن أبطالك كان الأكثر التصاقًا ومطاردة لك؟

- الكتابة عندى لا تنفصل عن الهوس: الهوس بالشخصيات وحيواتها وتركيباتها المعقدة. أنا ضد فكرة الكتابة عما نعرف عنه، بالعكس فهى تتيح لى تمثل شخصيات أبعد ما تكون عنى. كى أصل إلى أبعد مدى ممكن من المصداقية لا بد أن أتحول، مثل الممثل المحترف، إلى هذه الشخصية وأذوب فيها. هذا ما أعنيه بالهوس.

كل شخصياتى كانت كذلك، وبالطبع الشخصية الرئيسية التى أكتب عنها الآن هى الأكثر التصاقًا ومطاردةً لى حاليًا. أسمع صوته وأراه فى كل مكان، وتسيطر علىّ أفكاره واضطراباته بشكلٍ مرهق.

■ كيف ولماذا تحولت «مارى» بطلة روايتك «القداس الأخير» إلى التطرف؟ وإلى أى مدى يمكن قياس حالتها على الأجانب ممن ينضمون للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» على سبيل المثال؟

- غسيل المخ الذى يخضع له الأجانب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية مسألة شديدة التعقيد ومثيرة للفضول. كانت هذه نقطة انطلاقى مع شخصية «مارى».

وقد توجد عشرات التفسيرات لذلك التناقض الغريب، ولكن ما توصلت إليه فى الرواية كان أن ظروف النشأة والمادية المفرطة فى المجتمع الأوروبى يكون لها الدور الأكثر أثرًا فى رفض هؤلاء لمجتمعاتهم. هناك من يستغلون هذا، ويقدمون للأوروبى المضطرب والمنفصل عن واقعه حلولًا وأفكارًا يسهل إقناعهم بها وهم فى لحظات الضعف.

من المؤكد أن للأمر أبعادًا أخرى أكثر فردانية. هناك العديد من الحوارات التى أجريت مع الفتيات الأجنبيات العائدات من «داعش»، وهى مذهلة فى تفاصيلها.

■ حقق كتابك «أيامى مع كايروكى» انتشارًا ونجاحًا واسعًا.. ما حكاية الكتاب؟ ومن أين بدأت فكرته؟

- هذا من كتبى المفضلة ومن أجمل تجاربى الحياتية وأكثرها إرهاقًا، كنت ببساطة أسعى وراء تدوين تأريخ لجيلى وكل ما مر به منذ الولادة وحتى تأليف الكتاب.

ولم أرد أن يأتى المؤرخون بعد عقود ويكتفوا بقراءة أعمالنا الروائية أو سجالاتنا الإلكترونية ليرسموا صورتهم عنّا: ماذا لو اختفت كل التطبيقات من على وجه الأرض فجأة، ماذا يتبقى من ذكرانا؟ هذا السؤال دفعنى لخوض تجربة الكتاب عبر إخضاع «كايروكى» للدراسة الميدانية ومعايشتهم بالكامل لمدة عامين حتى أترك للجيل القادم شهادتنا الشخصية على تجربة جيلنا.

ويظن البعض خطأً أن الكتاب سيرة للفرقة التى تحمل نفس الاسم، أو أنه موجّه لجيلنا من زاوية الحنين للماضى، ولكنه فى الحقيقة شهادة للمستقبل ومحاولة لاستباق كلمة التاريخ فينا.

■ لماذا يعتزل ولاء كمال الوسط الثقافى؟

- العزلة بالنسبة لى ضرورة، واحتياج، ورغبة فى الحقيقة. ولائى الوحيد لما أكتبه، وجهدى كله منصرف لتطوير نفسى وأدواتى حتى أقدم أعمالًا تليق باسمى وبقارئى الذى أحترمه كثيرًا. أنا دائمًا مشغول إما بالمشاريع التى أعمل عليها أو تلك التى أخطط لها. لا أجد ضرورة أو جدوى من إضاعة الوقت فى الانخراط داخل دوائر بعينها لأنى لا أسعى وراء الشهرة أو الانتشار، وهذا يبدو مستغربًا فى عالم مهووس اليوم بالظهور الفردى وعبادة الذات، ولكنها ليست فلسفتى على الإطلاق.

لا أهتم بأن يعرفنى أحد ولكنى مهتم بأن يقدروا ما أنتجه، وهو منفصل عنى بالضرورة لأنى لا أسعى نحو إرث شخصى، فهذا قد يحدث إن عاجلًا أو آجلًا رهنًا بجودة ما أقدمه، ولذلك لا أهتم بإبداء رأيى أو التعليق على أحداث جارية والانخراط فى المعارك الآنية «الترند» لأنى مؤمن بأنه على الكاتب أن يكون منشغلًا بالأثر التاريخى طويل المدى للأمور وليس باليومى. القيمة الوحيدة هى فيما أنجزه وتأثيره المأمول على المتلقى، وبالتالى أبتعد عن كل ما أراه غير ذى جدوى ولا يخدم مشروعى.

لكل شخص كامل الحق فى السعى وراء تحقيق أهدافه. هناك من يسعى للانتشار، والشهرة، والاعتراف، والتقدير، أو حتى الشعور بالانتماء لجماعةٍ ما.

لا يعنى هذا أنى مطالب بأن أفكر بنفس الطريقة وآتى بنفس التصرفات طالما أن هذه ليست أهدافى، موقفى لا يحمل إدانة لأحد بقدر ما هو المنهج الذى يريحنى، كم المجهود والطاقة التى تستنزفها القراءة والكتابة منى لا يترك لى مساحةً لشغل نفسى بحسابات أخرى، وأفعل ذلك لأن لدىّ شيئًا أود قوله، ولأنى مدفوع بالحكى رغمًا عنى، وأريد أن أحدث تأثيرًا ما بهدوء ودون صخب.

دائمًا ما أقول إنى أود أن أكون الكاتب الأكثر قراءةً فى العالم والأقل شهرةً فى ذات الوقت. معادلة صعبة فى عالم اليوم، ولكنى أحاول مواصلة التخفى قدر الإمكان!

■ كيف ترى فكرة «الوسط الثقافى» من الأساس؟

- لا أظن أن هناك ما يسمى بـ«الوسط الثقافى» اليوم. هذه تسمية فضفاضة وواهية لدرجة كبيرة. هناك جهود فردية عظيمة ومذهلة تظهر فى كتابات المؤلفين والنقاد والباحثين، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة وجود منظومة ثقافية مهيكلة بالمعنى الكلاسيكى للكلمة.

أى وسط لا بد أن يخلق نوعًا من الحراك المفيد يصب فى مصلحة الفن والمجتمع بصورة أشمل، ولا أظن ذلك حاصلًا. لا أظن أن «شكسبير» أو «الجاحظ» كانا جزءًا من «وسط ثقافى» بالمعنى الاصطلاحى الذى نقصده، كانا يبدعان فنًا وفكرًا وكفى، وأى مساجلات أو معارك فكرية حتى لو وصلتنا فقيمتها أقل بكثير مما قدماه.

التفاعلات الثقافية التى حدثت أوائل القرن العشرين خلقت مدارس فنية ومناهج أدبية جديدة، لأنها كانت اجتماعًا لعددٍ من الفنانين ذوى رؤية متسقة يحملون همًا جماعيًا ويبحثون بصدق عن دفع حدود الفن لآفاق أبعد.

أوائل القرن العشرين ووسط تحولاته المأساوية كان العالم الغربى يحتاج إلى أن يرى «سارتر» و«كامو» و«سيمون دى بوفوار»، و«دالى» و«بيكاسو»، و«جويس» و«إزرا باوند» و«فيرجينيا وولف»، يجلسون فى مقهى واحد ويتحاورون.

هذه الأوساط كانت ضرورية ومفيدة لقيادة الشعوب المنكسرة نحو الخلاص، نفس ما حاول مثقفو الستينيات القيام به عندنا إثر الهزيمة، ولكن هذه نماذج قليلة وفى ظرف تاريخى محدد ولا تنطبق علينا اليوم.. فكرة أننا نقرأ لبعضنا البعض، ونحضر ندوات بعضنا البعض، ونكتب مقالات ومراجعات لتقييم بعضنا البعض، ونختار من نبرز ومن نخفى، ومن نطعن فى مصداقيته أو نشكك فى موهبته أو نثبت سرقاته.. هذا بالنسبة لى ليس وسطًا بمعناه الصحى.

ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعى من ضجيج بلا طحين ليس وسطًا بالمرة. كذلك النشر الذاتى، والعدد المخيف ممن ينشرون كتبًا، ووجود قنوات تواصل متعددة بين الكاتب والقارئ، كل هذا أعاد تشكيل المفهوم ليركز على المصلحة الفردية فقط، بالتالى يحتاج لصياغة معرفية جديدة. ووجود مجموعة من العلاقات القائمة على الإعجاب أو المنفعة بين أفراد يشتغلون نفس المهنة ليس وسطًا بأى حال.

■ هل تضيف مجموعات القراءة إلى الحراك الثقافى أم هى فقاعة صنعتها «السوشيال ميديا»؟ وإلى أى مدى تؤثر فى توجيه القراء لكتابات وكتاب بعينهم؟

- ابتعدت عن «السوشيال ميديا» تمامًا منذ حوالى ثلاث سنوات أو أكثر، أستخدمها فقط حين تدعو الحاجة لشئون تتعلق بالعمل أو الكتابة، ولكنى لاحظت هجومًا مؤخرًا على مجموعات القراءة. هناك ملايين المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعى لآلاف الاهتمامات، كثير منها تافه وغير مجدٍ، وبالتالى فلا شك عندى بأهمية مجموعة القراءة.

الشىء الثانى هو أنى أنا نفسى استفدت منها وكان لها دور مهم فى تعريف القراء بى وبأعمالى، وإتاحة قناة تواصل صحى بينى وبين القراء، لأنها فى النهاية بوتقة تجمع المهتمين بنفس الشىء فى مساحة واحدة، بالتالى يسهل تعريفهم بك وتواصلك معهم. هذا دور ممتاز مفيد لى ولغيرى، ولا شك ساهم فى حراك تحتاجه صناعة الكتب اليوم، والتى تواجه واحدة من أسوأ عصورها. على الناحية الأخرى، بالطبع مثلها مثل أى ظاهرة إلكترونية، لها جوانبها السلبية، وهذا طبيعى تمامًا فى أى تجربة إنسانية جماعية، هناك من يستغلونها لصالحهم، هناك عقلية القطيع التى تفرض نفسها من حين لآخر، وهكذا، ولكن هذا لا يقلل من أهمية التجربة ككل، بالعكس، هناك ظواهر أخرى ظهرت على هامش مجموعات القراءة، مثل القارئ المحترف، والقارئ المقيّم للأعمال، والقارئ المشهور، هذه ظواهر أتحفظ عليها جدًا الحقيقة، ولكنى لا ألوم مجموعات القراءة الصحية.

الكارثة عمومًا فى كل ما يتصل بآليات التفاعل الضخم هو الاستقطاب، ومحاولة الاستيلاء النهم على نصيب من كعكة التفاعل والاهتمام، ومنح فرص لعديمى القدرات على الظهور فى أدوار لا تلائمهم ولا تثرى أو تضيف، إلى جانب ما كنت أراه من محاولات حجر البعض على آراء الآخرين. هذا عكس كل ما تمثله القراءة بمفهومها المجرد الذى ما زلت أؤمن به: تجربة فردية للغاية، وعلاقة شديدة الخصوصية بين الكاتب والقارئ.

والقراءة ليست مسابقة، أو احترافًا، أو مهنة، أو فرصة، أو مجالًا للشهرة. هذا يفرغها من مضمونها، القراءة نشاط إنسانى ومعرفى أرقى من هذا بكثير، هدفه توسيع الأفق والتنوير وتغيير الفرد والمجتمع للأفضل، ولكنها تتعرض للابتذال مثلها مثل كل شىء آخر فى زمنٍ ردىء.

■ تمارس أيضًا تجربة تدريس الكتابة.. أيعنى هذا أن كل من يتعلم الكتابة يصبح كاتبًا؟

- بالطبع لا. أحرص تمامًا على أن أوضح للراغبين فى الانضمام أنى أمنحهم خبرات تجربتى الشخصية، وبعض الأدوات المفيدة قد يضيعون وقتًا طويلًا فى استكشافها وحدهم. ولكن ما تفعله بهذه الأدوات، فهذا يعتمد على التزامك وإخلاصك، وإن كنت تملك شيئًا لتقوله للعالم بالأساس، وبدرجة أقل موهبتك.

لا وعود، ومن يعطى وعودًا فهو كاذب ومدلس لا شك. فى عصر النهضة كان المتدرب يقضى عشرين عامًا فى ورشة فنان شهير كى يتعلم أصول الحرفة قبل أن ينتج أعماله الخاصة. لا أحد ينتقد معاهد السينما والفنون الجميلة والموسيقى، فهذه مؤسسات قائمة منذ زمن طويل.

هل كل من يتخرج فيها يكون فنانًا عظيمًا؟ بالطبع لا، وهل يوجد فنانون لم يتعلموا أبدًا تلك الفنون بشكل نظامى؟ بالطبع، ولكنها نماذج استثنائية. هناك حاجة لتعلم الفنون، خاصةً فى عالم اليوم الذى يروج للانخداع الذاتى والشهرة السريعة، مما يوهم كل شخص بأنه يمكن أن يكون فنانًا/ مشهورًا.

أتمنى فى يوم من الأيام أن تصبح «الكتابة الإبداعية» فرعًا من فروع الدراسة الأكاديمية فى مصر كما هى موجودة فى البرامج الأكاديمية بجامعات العالم.

■ ما مشاريعك الكتابية الجديدة؟

- أعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لروايتى الخامسة، كما أواصل إنهاء رسالة الماجستير فى الأدب العربى، وآمل فى الانتهاء منها خلال العام الجارى، كذلك أعمل على مشروعٍ ضخم منذ خمس سنوات وأظنه سيرى النور قريبًا.