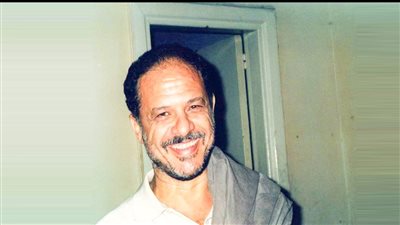

حــازم شحاتة.. الدراماتورجى

ينتمى الناقد المسرحى الراحل حازم شحاتة، أحد شهداء مسرح بنى سويف إلى «برج الجوزاء»، فهو من مواليد يونيو1959، وهو من الأبراج النارية التى يتسم من ينتسبون إليها بالعبقرية والذكاء الحاد والتقلبات العاصفة فى الحياة والفكر والاقتحام والمواجهة، بالإضافة إلى صدق العاطفة، وكل هذا الصفات وغيرها تجسدت فى شخصيته التى شهدت تحولات نوعية بداية من تخرجه فى قسم الهندسة بالكلية الفنية العسكرية عام «1978»، وحصوله على درجة البكالوريوس، إلا أنه اختار طريقًا آخر أحبه وعشقه وضحى بالكثير من أجله وهو المسرح، ولذلك نراه يلتحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، التى تخرج فيها عام «1990» بتقدير جيد جدًّا، ليستكمل مشواره الأكاديمى ويحصل بعد ذلك بعدة أعوام على درجة الماجستير برسالة تحت عنوان «الفعل المسرحى فى نصوص ميخائيل رومان»، التى أشرف عليها د. جابر عصفور ود. هدى وصفى وناقشها د. عبدالمنعم تليمة ود. صلاح فضل، وقد حاز البحث على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى مع التوصية بطبع الرسالة، والتى طبعت بالفعل فى الهيئة العامة للكتاب مرتين؛ الأولى عام «1998» والثانية ضمن مطبوعات مكتبة الأسرة، لكن لماذا اختار «حازم شحاتة» «ميخائيل رومان» بالذات مادةً للدراسة؟

على ما أعتقد فإن «حازم» كان من المؤمنين بضرورة التقنية المسرحية باعتبارها عنصرًا جماليًّا واجتماعيًّا فى آنٍ؛ فهى عنصر من عناصر إنتاج النص، بالإضافة إلى كونها عنصرًا من عناصر تلقيه أيضًا، فإحداث الاستجابة كما يرمى إليها النص المسرحى، لن تتحقق إلا بوجود أساس اجتماعى للتقنية يولد مساحة مشتركة بينها وبين الجمهور.

وفى خاصية اقتربت منها تجربة «رومان» «١٩٢٢- ١٩٧٣»، لذلك حاول من خلال دراسته عنه، التى تعد أهم ما كتب عن هذا الرائد المسرحى، أن يكتشف خبايا اللغة فى نصوصه وأنظمتها الرؤيوية على اعتبار «أن النص المسرحى تنظيم لغوى يسعى لصنع تقنيات مرئية ومسموعة سوف تُعرض/ تُلقى شفاهة أمام متفرج حاضر «الآن» و«هنا»، وأن النص المسرحى يكتب كى يكون منتجًا لصورة بصرية مسموعة، وأن هذه هى خصيصته الأساسية التى لا غنى عنها، لقد دخل «حازم شحاتة» إلى عالم «ميخائيل رومان» بمقولة «أرسطو» ربما قد يراها البعض كلاسيكية لكنها- وللحق- ما زالت مشاركة وبقوة فى عملية إنتاج النص المسرحى؛ وهى «الدراما تمثل أشخاصًا فى حالة الفعل»، ولذلك صاغ «شحاتة» مصطلحًا خاصًّا به، مفاده أن «فضاء النص يتشكل وفقًا لفضاء العرض المسرحى، فالكاتب يضع نفسه موضع المتفرج حتى لا يغيب عنه شىء من طبيعة النص المسرحى».

وهى رؤية تذكرنا بمنهج «أنطوان» رائد المسرح الحر فى باريس فى أواخر القرن التاسع، الذى كان يعتقد أن المشهد يجب أن يصمم فى الذهن بحوائطه الأربعة دون اهتمام بالحائط الرابع الذى ينزاح فيما بعد؛ كى يتيح للمشاهد النظر إلى ما يحدث، وإن جاءت رؤية «حازم» مختلفة نسبيًّا بما يتناسب مع المنهج الحداثى حول نظرية المسرح، حيث كان يرى ضرورة إدخال التقنية التكنولوجية التى هى بطبيعة الحال نتاج تغير اجتماعى بالأساس، وهى عامل مساعد على إيجاد نوع من «المسرحة» تربط الكاتب المسرحى بجمهوره، وقد استفاد كثيرًا فى هذه النقطة من مقدمة «يوسف إدريس» لمسرحيته «الفرافير»، التى قدمها المسرح المصرى فى نهاية الستينيات، وكان يهدف فى مقدمته إلى إيجاد صيغة خاصة بالمسرح العربى تعتمد على آليات الفرجة الشعبية.

وإذا كان المسرح الإليزابيثى التقليدى يقوم على فكرة «النص المهيمن بحيث يصبح الحوار الذى كتبه المؤلف هو كل العرض وما عداه من طرق الأداء تابع له لذلك رأينا «أرسطو» يقول: «إن التراجيديا لا تتوقف على التمثيل أو على الممثلين» فإنما «حازم شحاتة» يختلف مع هذه المقولة مؤكدًا أن «النص المكتوب هو مرحلة من مراحل فن المسرح تسبق العرض المسرحى، فهو أحد مكونات العرض، وهو يحاول أن يصف تقنيات الخشبة من أجل أن يقرأها مخرج وممثل ومجموعة ممارسى العرض المسرحى لتتحول إلى لغة أخرى من لغات التواصل مع المتفرج: حركة، انفعال، إيماءة، إضاءة، منظر مسرحى، بالإضافة إلى حوار الشخصيات الذى راعى فيه أن يلقى شفاهة أمام المتفرج، لذلك يدخل فيه علاقة المؤلف بجمهوره».

فالحالة المسرحية التى شهدت تحولات عاصفة فى النصف الثانى من القرن العشرين، باتت تستلزم البحث عن آليات مغايرة تضع فى اعتبارها الوسيط المعرفى والتقنى الذى لا بد أن يقع فى مخيلة الكاتب لحظة الكتابة وما يسبقها من عملية التحضير «فالتحضير ماثل فى أى لحظة أمام المؤلف أثناء الكتابة؛ «فالمؤلف العصرى قد نزل من برجه العاجى ليصبح مفردة من مفردات العرض المسرحى وليس كل العرض، فما يسرده هو مجرد اقتراح مكتوب يتلقاه مبدعون آخرون»، وقد صدقت «آن هولبرين»، حين قالت: «لقد أصبحت أرى الفنان فى ضوء جديد وإنه لم يعد تلك الشخصية البطولية المتفردة، لكنه بالأحرى دليل ومرشد يثير الفن الذى بداخلنا، وهذا هو المدلول الحقيقى والصحيح للمسرح الخصيب» ولأن الخطاب المسرحى الحديث المعتمد على أنماط تجريبية أصبح ابن اللحظة الراهنة؛ فلا بد من أن يعتمد على خبرات بصرية وسمعية أكثر من الخبرات اللفظية، وبالتالى نرى كثيرًا من الفرق العالمية الآن تتحاشى الصياغات اللفظية المثقفة وتخاطب شعور المتفرج؛ حيث يكون المسرح مثار انفعال حقيقى للجمهور أو على حد تعبير جوليان «يحس بالألم وهو فى احتفال عام»، فإن هذا فقط يصبح طريقنا لمعاونته على العودة لمشاعره الحقيقة.

لقد باتت اللحظة الراهنة تتطلب مسرحًا يتحدث إلى الإنسان فى شموله حياته كما قال «بيتر بروك»، وربما ذلك هو الذى جعل «حازم شحاتة» يرى أن كل شىء على خشبة المسرح لا يمثل نفسه، وإنما يمثل شيئًا آخر غير نفسه، وعلى النص أن يكون قادرًا على تنظيم الأشياء كى تظهر على خشبة المسرح أمام الجمهور، وهى تمثل شيئًا آخر غير نفسها؛ أى يكون قادرًا على إنتاج فعل مسرحى، وليس فعلًا أدبيًّا فقط.

وقد تعددت الأنشطة النقدية التى قام بها «حازم شحاتة» التى تفرعت إلى عدة اتجاهات منها:

١ـ اهتمامه بالمسرح الإقليمى ودعوته إلى النهوض بالحركة المسرحية فى أقاليم مصر المختلفة، من خلال توفير المناخ اللازم والإمكانات المادية، وتشجيع المواهب الجديدة، وإلغاء فكرة المركزية فى الأداء.

٢ـ مشاركته الفاعلة فى إحياء حركة المسرح الحر، حيث كان من أوائل من وقفوا بجانبها، وكان أحد المؤسسين والمنظرين لها مع بدايتها الجديدة فى عام «١٩٩٠».

٣ـ اهتمامه بضرورة إيجاد صيغة لتضفير العرض المسرحى بالتقنيات الحديثة، وليس أدل على ذلك من أن رسالته للدكتوراه التى سجلها عام «٢٠٠١» كانت تحت عنوان «وظائف التقنيات المسرحية فى نص الستينيات»، بالإضافة إلى ذلك محاولته الدءوبة فى الفترة الأخيرة من حياته إلى إنشاء موقع خاص للمسرح المصرى على شبكة الإنترنت من خلال المركز القومى للمسرح والفنون الشعبية برئاسة د. سامح مهران، وقد بدأ بالفعل بتأسيس مجلة إلكترونية تحت عنوان «المسرح المصرى»، وكان يتمنى أن تتسع الدائرة لإنشاء شبكة خاصة للفرق المسرحية فى مصر تهتم بعروضها وتقديم الدعم المادى والفنى لها، مثلما يحدث فى أمريكا وفى دول العالم الأخرى، ويكون إحدى أولويات عملها إيجاد نوع من التواصل بين هذه الفرق والمنظمات الدولية.

وفى مجال التأليف المسرحى، قدَّم «حازم شحاتة» عملين هما «حكاية ناس النهر»، وعرض على مسرح الطليعة عام «٢٠٠٠»، و«نوبة دوت كوم»، وعُرِضت بمدينة النوبة بأسوان عام «٢٠٠٣» والعملان من إخراج ناصر عبدالمنعم.

يقول «حازم شحاتة» فى شهادة له حول نص «حكايات ناس النهر» باعتباره تجربة فى الإعداد المسرحى:

«لقد دخلت هذه التجربة بصفتين: الأولى هى مؤلف النص المسرحى أو المعد كما جرى العرف، والثانية هى: الدراما تورج، دخلتها باعتبارى ناقدًا أعرف كثيرًا أو قليلًا عن تركيب النص المسرحى؛ مثل بناء الشخصيات وأسس الفعل الدرامى والمسرحى وطبيعة الحوار.. وأعرف شيئًا قليلًا أو كثيرًا عن طبيعة النصوص داخل كل مدرسة مسرحية، ولدى خبرة طويلة بمشاهدة العروض ونقدها ودراسة النصوص وتحليلها؛ فقد عملت فى هذه التجربة مؤلفًا بروح الناقد، وهو أهم أسس فلسفة الدراماتورج.

كان لى محاولات متعددة فى الكتابة المسرحية؛ أهمها مجموعة مسرحيات للأطفال تقدمها المدارس بوزارة التربية والتعليم بمختلف أنحاء الجمهورية منذ «٦» سنوات، ومحاولة لإعداد نص «الدم والعسل» عن أحداث ثورة «١٩١٩» فى ديرمواس، الذى شاركنى فيه الناقد والمخرج مهدى الحسينى، فاكتشفت فى أثنائها كثيرًا من أسرار الكتابة المسرحية التى لم يبخل علىَّ بها «مهدى الحسينى»، والتى أفادتنى كثيرًا حينما كنت أكتب «حكايات ناس النهر».

حينما طلب منى المخرج «ناصر عبدالمنعم» أن أقوم بإعداد نص عن مسرحية «ناس النهر» للكاتب النوبى حجاج حسن أدُّول عرض لى سريعًا مشكلة مصطلح «الإعداد» الذى اتفق عليه النقد المسرحى العربى أنه تحويل عمل أدبى غير مسرحى إلى عمل مسرحى.

فى الندوة الختامية لمهرجان المكان المفتوح مايو «١٩٩٨» فتح الناقد «مهدى الحسينى»، والباحث «حازم عزمى» أفق «الدراماتورج» من زاويتين مختلفتين؛ فهو ليس فقط ذلك «المعد» الذى يحول نصًّا أدبيًّا للمسرح، وإنما هو أيضًا من يقدم اقتراحاته «المسرحية» الدائمة للمؤلف «المسرحى» والمخرج والممثلين ولدار العرض وللجمهور، لضمان فعل مسرحى جيد ومؤثر، سواء كان ذلك النص مسرحيًّا أصلًا أو معدًّا عن نص أدبى، وسواء قام هو بذلك الإعداد أو قام به غيره، فتكون لديه العلاقات التالية:

مؤلف مسرحى، دراماتورج: مخرج ـ ممثلون ـ منتج ـ جمهور.

معد عن نص أدبى.

فى ذلك الوقت كان الصديق الباحث «حازم عزمى» يعد رسالة الماجستير للجامعة الأمريكية حول وظيفة الدراماتورج ودوره، وقد خدمتنى الظروف فى أن أتابع مراحل إتمام هذه الرسالة خطوة خطوة، وأن أتعرف على كثير من المفاهيم النظرية؛ مثل مفهوم الحوارية dalogism عند باختين، ومفهوم السرديات Narratives أى المقولات السائدة والأفكار التى شكلت العلم خارج النص، والمؤثرات على تكوين النص زمن كتابته ومقارنتها بالسرديات التى تشكل العالم فى زمن العرض وتأثيرها على تقنيات العرض ذاتها، كذلك مفهوم الإضافة Supplenent الذى أخذه عن دريدا، وتطبيقات مارفن كارلسون له على فن المسرح، ليكون مفهومًا أساسيًّا فى فهم طبيعة المسرح بدءًا من أداء الممثل وحتى رؤية المخرج.

لقد فتحت لى هذه الأفكار بابًا رئيسيًّا غير تقليدى للدخول إلى إعداد النص المسرحى «حكايات ناس النهر»، الذى سيقدمه استديو الطليعة مسرح الطليعة المصرى من إخراج «ناصر عبدالمنعم»، ولم تكن تعنى هذه الأفكار محض «باترون» نظرى تفصل الكتابة وفقًا له، وإنما كانت تعنى بالأساس منهما للعمل.

فقضية النوبة التى يتناولها النص قضية شائكة، وحولها الكثير من الآراء المعارضة والمتناقضة، والكثير من سوء الفهم أيضًا، وتأتى الخطوة من أن هذه الآراء تكشف عن أن أيديولوجيات متعارضة تحاول استغلال القضية لتحقق مأربًا سياسيًّا واجتماعيًّا. وقد أعددت هذا النص عن أعمال كاتب نوبى اتخذ من قضية النوبة محورًا لخمسة أعمال هى: «ليالى المسك العتيقة»، و«الكُشَر» (١٩٩٢) و«ناس النهر» (١٩٩٣) و«غزلية قمر» و«خالى جاءه المخاض» (١٩٩٢). ويقدم حجاج حسن أدول فى هذه الأعمال عالمًا خاصًّا يمزج فيه بين الفانتازيا والواقع، بين الأسطورة والحقيقة العلمية، وقد جعلت سمات ذلك العالم هى نفسها سمات عالم النص المسرحى «حكايات ناس النهر»، كما أن هذه الأعمال صوت أيديولوجى حول قضية النوبة، فركزت عليه مع إضافة أصوات أيديولوجية أخرى، ولم أقف بجانب الأصوات على حساب الآخر، فهربت من فكرة الثنائيات المتعارضة التى ترتب العالم وفق أولويات محددة، وهو جوهر مفهوم الحوارية؛ أى أننى لم أجعل الناس ينطقون بصوت أيديولوجى محدد حتى لو كان صوتى الذى ينحاز أحيانًا لصالح أحد الأصوات!

وقد اتفقت مع المخرج فى البداية أننى سأقدم الدراماتورج فى ذلك العرض بصرف النظر عن أننى قمت بالإعداد المسرحى للنص الأدبى. وبالفعل ترك لى المخرج الإجابة عن كثير من أسئلة الممثلين حول الشخصيات، فقد كان يضع مع الممثلين حجر الأساس لكل شخصية، وترك لى بعض التفاصيل، فمن أهم أسس الدراماتورج هو التفاهم التام بينه وبين المخرج من ناحية والمؤلف من ناحية أخرى، وأن تقوم بينهما علاقة إنسانية حميمة دون حساسيات، وأن يتفقا دائمًا على التعديل والتغيير، وإلا أصبح للعرض قائدان، وعند الاختلاف يكون المخرج هو صاحب القرار؛ فالدراماتورج «مستشار» فى النهاية، ومن هنا أشكر «ناصر عبدالمنعم» الذى تجاوز المفهوم الضيق للمخرج فى بلادنا باعتباره ديكتاتور العرض، وهو ما ساعدنى على تجاوز المفهوم السائد للمؤلف المسرحى بوصفه «إله» النص؛ حيث أضاف «ناصر» للنص الكثير من خبرته المسرحية، وشاركنى فى تطوير الكثير من المشاهد. من ناحية أخرى كنت أرجع لمؤلف النصوص الأدبية «حجاج حسن أدول» فى كل مراحل الكتابة من أول المعالجة حتى الكتابة النهائية، وقد وافقنى على إضافة بعض الشخصيات مثل «مختار»، وعلى تطوير شخصية «صيام» ومعالجتى له على أنه مغنٍّ يحلم بالوصول إلى العالمية فى مقابل «فقير الجاز»، المغنى الذى لا يريد أن يترك جمهوره النوبى وتراثه الموسيقى، وأننى لا أدين أيًّا منهما، بل أرى أن كليهما على حق فى معادلته التى اختارها.

من ناحية ثالثة كنت أرجع كثيرًا لـ«حازم عزمى» وبحثه للإفادة من أفكاره النظرية والعلمية حول العلاقة بين النص والعرض، ودارت بيننا مناقشات طويلة أفدت منها كثيرًا حتى بات من الصعب تحديد دور «حازم عزمى» داخل هذا النص، فله فيه الكثير فأصبح من الطبيعى، وإحقاقًا للحق، أن نقنن مناقشات الصداقة بينى وبينه إلى توصيف نقدى مناسب يحفظ له دوره فى هذه التجربة، وقد توصلنا معًا إلى توصيف «المستشار الدراماتورجى».

وهكذا توافر لهذه التجربة مجموعة من «المستشارين»، شملت الممثلين أنفسهم؛ فقد أخذنا رأيهم فى كثير من الأمور؛ فقد أدخل النوبيون منهم مفاهيم خاصة بحياتهم، كما أدخلوا كلمات وعبارات وأغانى نوبية، وصححوا اللغة النوبية للممثلين غير النوبيين، وأمدتنى إحدى الممثلات بوثائق مهمة عن تعلية الخزان الثانى «١٩٣٢»، وهى الفترة التى تدور فيها أحداث المسرحية، فصممت لنا بعض الأرقام التى كانت تقديرية، فأصبحت وثائقية، وطورت إحدى الممثلات من حبكة شخصية «مارينا» اليونانية، واقترح أحمد كمال فكرة مشهد مستقل هو المشهد الذى يقف فيه «مختار» أمام النهر ينادى على من غرقوا، فوافقت عليه وأضفته للنص.

ويضيف حازم: «لم أتعامل مع النص أثناء تنفيذه باعتبارى كاتبه، وإنما على أساس أن الذى كتبه شخص آخر اسمه بالمصادفة «حازم شحاتة»، حتى أتيح الفرصة للدراماتورج «حازم شحاتة» أن يؤدى مهمته، فتأكدت عمليًّا مما كنت أقول نظريًّا من أن نص المؤلف ما هو إلا أساس للانطلاق، وأن الإضافات التى تلحق به بشكل طبيعى تغير من مركزية المعنى فلا تجعل منه نصًّا مقدسًا على الإطلاق أو لا ينبغى تعديله؛ إذ إن المسرح هو فى الحقيقة عملية تعديل دائمة للنص، وهو أحد معانى موت المؤلف.

كما قدم حازم شحاتة للمسرح المدرسى مجموعة من المسرحيات؛ منها: «هذا كل ما فى الأمر» و«السيف الذهبى»، و«حكاية لم تنته بعد».

هذا بجوار عمله الأكاديمى فى جامعة حلوان فى الفترة ما بين أعوام «١٩٩٨- ٢٠٠٢» والجامعة الأمريكية «٢٠٠٣»، بالإضافة إلى كتاباته النقدية فى مجموعة من الجرائد المصرية والعربية مثل «الأهالى» و«مجلة المسرح»، التى تولى إدارة تحريرها فى أواخر التسعينيات، وتأسيسه القسم الثقافى بجريدة «الشرق» القطرية التى عمل بها أثناء إقامته فى قطر فى الفترة ما بين «١٩٨٧ - ١٩٩٨».