نزار سمك.. الناقد المتمرد

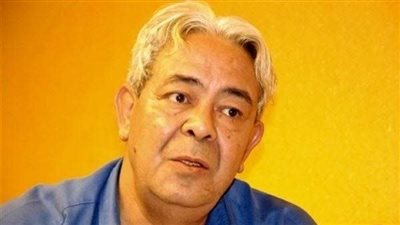

ربما لم تتح لى الظروف مقابلة الناقد الراحل «نزار سمك» أحد ضحايا محرقة بنى سويف الآثمة، لكن من خلال حديثى مع أصدقائه ورفاق رحلته تأكد عندى أنه كان من هؤلاء الذين يملكون ما يُسمَّى «يقين التمرد» رغم شخصيته المسالمة والهادئة، والطيبة المصرية التى تفوح من ملامحه التى تشبه ملامح طفل برىء رغم تجاعيد الزمن.

ولد نزار سمك فى ١٧ أغسطس ١٩٥٣، بمدينة «نبروه» بمحافظة الدقهلية، حيث كان يعمل والده- فى تلك الفترة- موظفًا بالإصلاح الزراعى، الذى لم يمهله القدر طويلًا فمات فى ريعان شبابه، تاركًا أسرة مكونة من خمسة أبناء؛ هم «فهر» الذى كان يعمل فى إدارة مركز المعلومات بوزارة الشئون الاجتماعية، و«تيسير» بجهاز محو الأمية، وزوجة الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، و«تماضر» زوجة المترجم الراحل عبدالسلام رضوان، أما الأخ الأخير «قصى» فيعمل مستشارًا فى الحكومة الكندية لشئون البيئة منذ عام ١٩٧٣، بالإضافة إلى نزار الذى تخرج فى كلية الزراعة عام ١٩٧٨م.

وقد شهدت حياته محطات عصيبة بداية من وفاة الأب ثم خروجه إلى مجال العمل مبكرًا ليرعى الأسرة مع أخيه الأكبر «فهر» الذى ارتبط به كثيرًا وعوضه عن حنان الأبوة المفتقد.

يصف «فهر» قائلًا: «نزار صديقى وأخى الصغير الذى وقف معى بجوار الأسرة منذ عام ١٩٦٨ بعد وفاة والدى، لم يكن متعاليًا فى يوم من الأيام على أحد، فهو شخص هادئ محب للآخرين، يعرف كيف يكتم غضبه وحزنه بداخله».

ولعل تجربة اليتم التى عاشها جعلته يبحث عن بدائل فى الحياة، فانهمك فى القراءة وتثقيف نفسه، ما أهله بعد ذلك للانخراط فى الحركة الطلابية فى مصر فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى، التى قام فيها بدور بارز مع زملائه أحمد بهاء الدين شعبان، وحمدين صباحى، ورضوان الكاشف، وسمير حسنى، وفريد زهران، الذى كان العقل المفكر لأسرة «عبدالمجيد مرسى» بكلية الزراعة، وشارك نزار فى صياغة رؤى الأسرة الطلابية حاشدًا لمؤتمراتهم وهاتفًا ومناديًا بالحرية، ما عرضه للاعتقالات الكثيرة والمتكررة حتى بعد تخرجه فى الجامعة، وكان ممن اعتقلوا فى حملة سبتمبر ١٩٨١، ثم أفرج عنه عقب اغتيال السادات مباشرة مع مجموعة كبيرة من زملائه، وقد طُلب بعدها لأداء الخدمة العسكرية، إلا أنه بعد أسابيع قليلة من استدعائه أعطته إدارة التجنيد شهادة بتمام خدمته لضمان الأمن- على حد تعبيرها- ومخافة أن يؤثر هو وزملاؤه بفكرهم الثورى على قطاع عريض من الجنود، ثم عُين بعد ذلك فى وزارة الزراعة التى لم يتسلم العمل بها نظرًا لإيمانه العميق بأن الدراسة شىء والعمل الذى يريده شىء آخر، فطلب تحويله إلى وزارة الثقافة، وبالفعل تم له ذلك فعمل بقطاع الثقافة الجماهيرية حتى وصل إلى درجة مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

والمتأمل لسيرته الوظيفية يرى أنه لم يستقر فى منصب معين، ربما لطبيعته المتمردة التى ترفض كل ألوان الروتين الوظيفى من ناحية، ومن ناحية أخرى لإيمانه العميق بأن رسالة الفنان هى التلاحم الحقيقى مع المثقفين ومع المجتمع.

آمن «نزار» منذ شبابه المبكر بفكر الاشتراكية وضرورة العمل الثورى، فكتب المقالات السياسية الداعية إلى التغيير من خلال التأكيد على المطالب الديمقراطية والاجتماعية والسياسية للإصلاح، ولعل كتابه الأخير «الوطن المباح» الصادر عن دار المحروسة عام ٢٠٠٤، أى قبل وفاته بأشهر قليلة، أصدق دليل على هذا التوجه، حيث رصد من خلاله ما آلت إليه الثقافة والسياسة المصرية، وتحولات النخبة المثقفة، قدم ذلك عبر لغة نقدية تتسم بكشف عميق وحاد للوضع الصعب الذى وصل إليه حال المثقف فى ذلك الوقت.

وهذا الكتاب، بلا شك وبما يمتلكه من جسارة رؤيوية، يعد مرجعًا مهمًّا للمهتمين بتاريخ التحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية فى مصر خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن العشرين.

كذلك لم ينفصل «نزار» عما يجرى حوله فى العالم من متغيرات إقليمية ودولية، فقد كان مشغولًا بقضايا الحريات فى كل مكان، خاصة فى الجمهوريات الصغيرة والمهمشة دوليًّا.

وقد ناقش فى كتاب ربما لم يلتفت إليه الكثيرون عن «البوسنة والهرسك» التاريخ السياسى المهمش لتلك المنطقة فى العالم التى طفت أحداثها على السطح من الأجندة الدولية فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، حيث ظهرت الصراعات خاصة بعد تفكك وانهيار «الجدار الاشتراكى» بعد سقوط الاتحاد السوفيتى فى أواخر الثمانينيات.

ورغم أن البعد السياسى قد أخذ كثيرًا من التجربة الفنية لدى «نزار سمك»، إلا أنه دخل المغامرة السياسية بروح الفنان الوثابة والمتطلعة إلى الأفضل والأجمل إنسانيًّا.

ولا يمكن لأحد أن يتغافل عن الدور النقدى الذى قام به فى تحليل العروض المسرحية، خاصة فى أقاليم مصر المختلفة ومهرجانات نوادى المسرح، وعروض المسرح الحر وغيرها.

ولأنه كان أحد الداعين إلى وجود مسرح فقير على نهج «جرتوفسكى» بما يتناسب مع طبيعة المكان والموروث الشعبى المصرى، فكان دائم التجوال فى المهرجانات المسرحية فى العالم التى تهتم بهذا الشكل من الأداء المسرحى، فكان ضيفًا شبه دائم على «مهرجان زيورخ» بسويسرا الذى يقدم ألوانًا مختلفة من العروض التى تتسم بطابع تجريبى يعتمد على جدلية الأنا والآخر، وسبر أغوار الهوة الإعلامية بين الممثل والمتفرج، ما جعله مسكونًا دائمًا فى مقالاته ومتابعاته بالسؤال عن ماهية المسرح وأدواته. فنراه مثلًا يشير إلى العلاقة الشائكة بين النص المكتوب والصورة البصرية التى ينتجها «فلم تعد قوة النص فى مقولاته وإنما فى قدرته على التحول إلى معادل بصرى، وقابليته المتعددة للتأويل والتغيير وإعادة التفسير والاستجابة لإعادة التفكيك والترتيب بحيث ينتج تركيبًا جديدًا وبالتالى يمنح معنى جديدًا».

وإذا كان «أرتو» قد ركز فى مسرحه على تنمية «اللغة الشاعرية» بطابعها الكلاسيكى جانبًا، مع إعطاء الفرصة لعناصر بديلة تعتمد على الحركة والإيماءة واستنطاق الأشياء التى تصبح فاعلًا حقيقيًّا بما تحمله من طاقات كامنة، فإن «نزار سمك» يؤكد أن «سلطة المخرج قد تراجعت، بل وتراجعت أيضًا سطوة الممثل وأصبح العرض الآن هو الذى اختفت فيه سلطة المؤلف المقدس والمخرج المبدع والممثل النجم، فمعظم العروض الحديثة خالية من هؤلاء، وقائمة على أكتاف شباب ربما يمثلون لأول مرة، فى المسرح الحديث المتلقى الأكثر إيجابية حتى أصبح المتفرج، كما يقولون: هو صانع العرض الذى يعيد بناءه ويتابع علاقاته».

وإذا كان المخرج الإنجليزى الشهير «رينهاردت» يقول:

«إن معيارنا ليس أن نقدم مسرحية كما لو كانت تمثل فى عصر المؤلف، وإنما كيف نجعلها تحيا فى زماننا فإن «نزار سمك» يتساءل بلهجته الثورية: «هل نمارس التجريب على تراث مسرحى لم نمتلكه ولم ننتجه؟ بل ربما لم نهضمه بعد؟ وهل هو تجديد أم مجرد تقليد وتبنى نظريات وأشكال وتوجهات وأهداف أفرزتها تجربة مغايرة ومخالفة، وأنتجها واقع اجتماعى وثقافى مخالف، له مطالب وأهداف مختلفة، إن الواقع يقول: إن التجريب والبحث عن صيغ جديدة كان نوعًا من التمرد والخروج والثورة على النسق العام السائد الذى تفرضه وترعاه المؤسسات الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى السعى إلى ربط الفن بالمجتمع وتوظيفه فى نقد الواقع، وهدم المسرح المميت، وخلق مسرح حى جديد يشتبك مع الواقع فى جدلية هدفها إعادة خلق الواقع وإعادة صياغته».