الجمسـى.. زيارة جديدة لسيرة الجنرال المرعب

- درس فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1948

- علّم الجنود اللغة العبرية وأدخل مفهوم الحرب الإلكترونية كأنه يسبق عصره بأجيال

- جمع بين الصرامة والانضباط العسكرى من ناحية وبين البساطة والزهد فى مظاهر السلطة من ناحية أخرى

- كان قليل الحديث حتى داخل غرفة العمليات نفسها لكنه حين يتحدث فإن كلماته تتحول إلى أوامر قاطعة

ذات يوم، وفى غرفة يغمرها الصمت، جلست مع أسرة المشير محمد عبدالغنى الجمسى، تقدّم نحوى ابنه وحفيده بسؤال بدا كأنه اختبار أكثر من كونه استفسارًا: «ما الذى يجعلك تستحق أن نكسر صمتنا الأبدى من أجلك؟، ولماذا تريد أن تصنع فيلمًا عن الجمسى، رغم أن كل ما كُتب ونُشر لا يترك فراغًا؟».

فى تلك اللحظة لم أستدعِ لغة المهنة ولا شعارات الصحافة، بل تذكرت الدرس الأول فى الاستقصاء: أن أى قصة عظيمة تبدأ بسؤال أكبر من الفضول، وأصدق من الادعاء.

قلت لهم: «ما فعله المشير الجمسى ورفاقه مهم، ليس لكم وحدكم، بل لمصر كلها. أريد أن أروى القصة كما هى، بحقيقتها، لا كما تفرقت فى الكتب والعناوين».

بعد يوم واحد فقط جاءنى الخبر: لقد شاهدوا الفيلم الوثائقى «المشير أحمد إسماعيل.. وزير حربية النصر» على قناة «الوثائقية»، وأرسلوا إلينا ثقتهم كاملة، بلا حدود. عندها أدركت أن أبواب الحكاية قد فُتحت، وأن الجمسى سيعود ليتكلم بصوته، لا بصوت الآخرين.

خلال رحلة إعداد الفيلم، أيقنت أن الجمسى لم يكن مجرد مقاتل حمل السلاح وتدرج فى المناصب العسكرية، ولا مجرد وزير حربية، آخر من حمل هذا اللقب قبل أن يُستبدل باسم وزارة الدفاع، كان الرجل الذى أرهق عقول قادة إسرائيل، وأطلقوا عليه- فى خوفهم واحترامهم- لقب «الجنرال النحيف المخيف»، لم يكن اللقب وصفًا للشكل فقط، بل إقرارًا بخطر العقل الهادئ الذى لا يصرخ فى المعارك، بل يديرها كآلة حاسبة دقيقة.

لطالما سألت نفسى وأنا أقرأ سيرته: لماذا اختاروا الساعة الثانية ظهرًا لتوقيت العبور دون غيرها؟، ولماذا كان السادس من أكتوبر تحديدًا؟.

وحين كبرت وأصبحت محررًا عسكريًا، عرفت أن الإجابة لم تكن قدرًا ولا صدفة، بل حصيلة دراسات علمية دقيقة، كتبها الجمسى وفريقه فى هيئة عمليات القوات المسلحة بخط أيديهم، فى دراسة توقيت الحرب التى عُرفت بـ«كشكوله» الشهير، وصاغتها عقليته المنضبطة التى لم تترك شيئًا للظروف.

كان الكشكول-من الشهادات العسكرية والتاريخية المتاحة- أكثر من مجرد أوراق، كان مرآة لعقول وزنت اللحظة بالدقيقة، وربطت بين حركة الشمس، والمد والجزر، ونفسية الجندى، وبينما كان العالم يظن أن القرار العسكرى وليد اللحظة، كان الجمسى ورجاله يحولونه إلى معادلة حسابية تُفضى فى النهاية إلى ساعة الصفر.

إعداد هذا الفيلم لم يكن رحلة إلى الماضى بقدر ما كان بحثًا عن سر رجل عاش بانضباط عسكرى شديد، وعاد ليكتب التاريخ فى لحظة مفصلية، ولذلك لا أعتبره فيلمًا عن قائد عسكرى فحسب، بل عن عقلٍ آمن بأن يتحمل المسئولية، وأن النصر لا يُصنع بالسلاح وحده، بل بالوعى، والانضباط، والإرادة التى لا تساوم، فيما سماه هو بـ«الاحتراف العسكرى».

وُلد الطفل محمد عبدالغنى الجمسى فى التاسع من سبتمبر عام ١٩٢١ بقرية البتانون بمحافظة المنوفية، وسط أسرة ريفية كبيرة العدد. فى زمن لم يكن التعليم متاحًا إلا للقلة، كان هو الوحيد بين أشقائه الذى يكمل دراسته حتى الثانوية، ومن هناك بدأت ملامح التميز فى شخصيته، حيث امتلك مزيجًا من صرامة الريف ودأب المثابرة.

أراد أن يدرس الحقوق- كما ذكر فى حوار صحفى سابق له- لكن والده رأى أن دخول الكلية الحربية جزء من عقيدة المصريين فى الدفاع عن الأرض والشرف، التحق بها ثم تخرج فى نوفمبر ١٩٣٩ مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليجد نفسه فى الصحراء الغربية، يراقب عن قرب معارك الجيوش الكبرى بين «التحالف والمحور»، هناك تعلم أن الحرب ليست فقط بندقية تُطلق، بل عقل يخطط، وخريطة تُفهم، وتوقيت يُحسم.

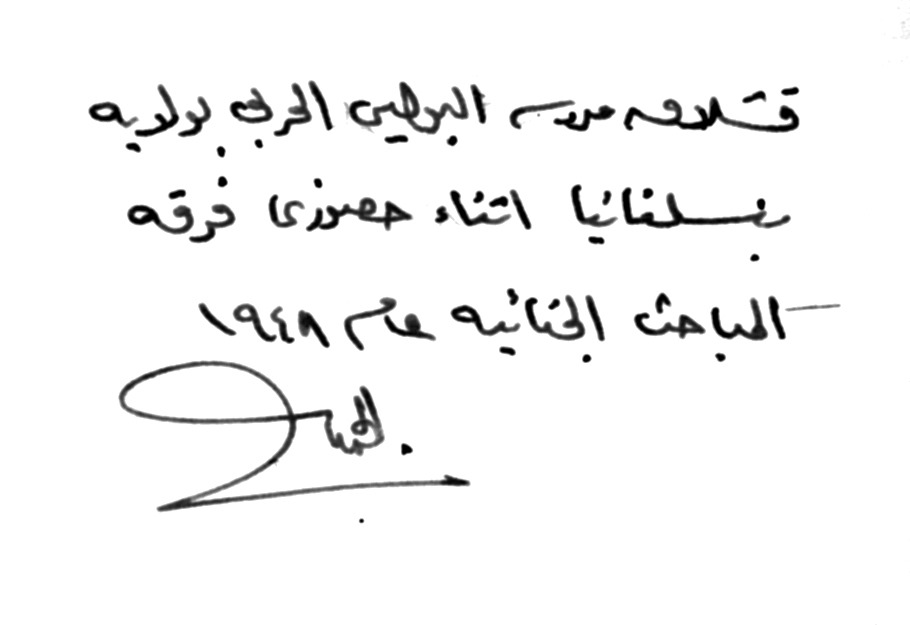

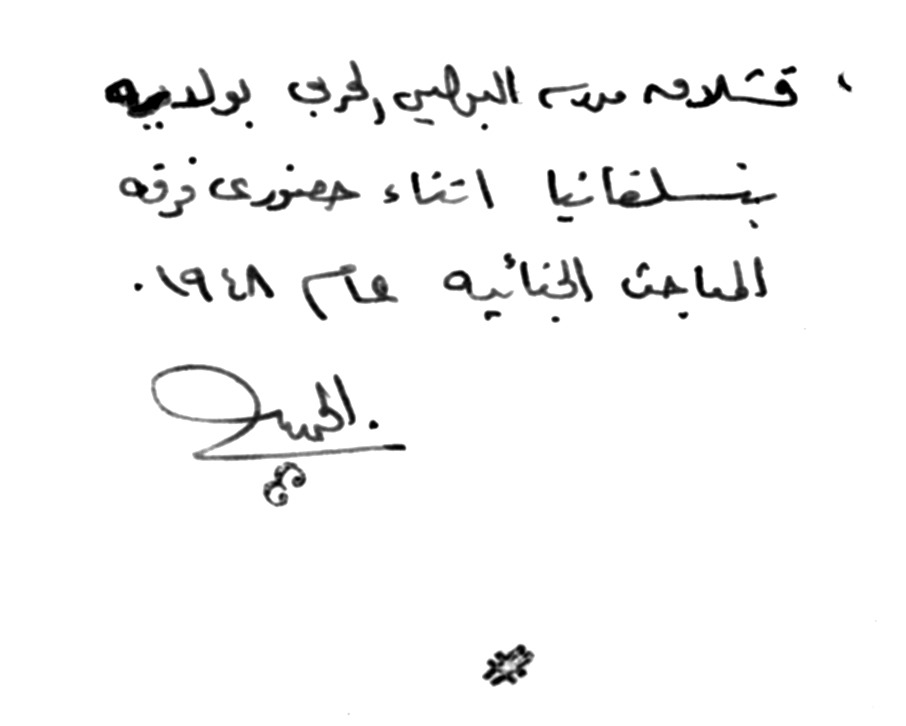

لم يكن الجمسى مجرد طالب للعلم العسكرى فى مصر، بل انفتح على مدارس شتى، درس فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٨، ثم فى الاتحاد السوفيتى عام ١٩٦٠ بأكاديمية فرونزى، وتخرج لاحقًا فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ليتقاطع فكره بين الشرق والغرب، ويصهر التجارب فى عقلٍ واحد، لم يكن يبحث عن المكان، بل عن المعنى.

من النكسة إلى الاستنزاف

حين وقعت نكسة يونيو ١٩٦٧، لم يكن الجمسى من أولئك الذين يبررون أو يتذرعون، جلس فى صمته المعتاد، وأدرك أن الهزيمة جرح، لكنه جرحٌ لا بد أن يتحول إلى قوة، تقدم باستقالته، رافضًا أن يبقى جيل قاد إلى الكارثة، لكن القدر أعاده سريعًا إلى موقع المسئولية، ليصبح رئيسًا لأركان جبهة القناة تحت قيادة اللواء أحمد إسماعيل.

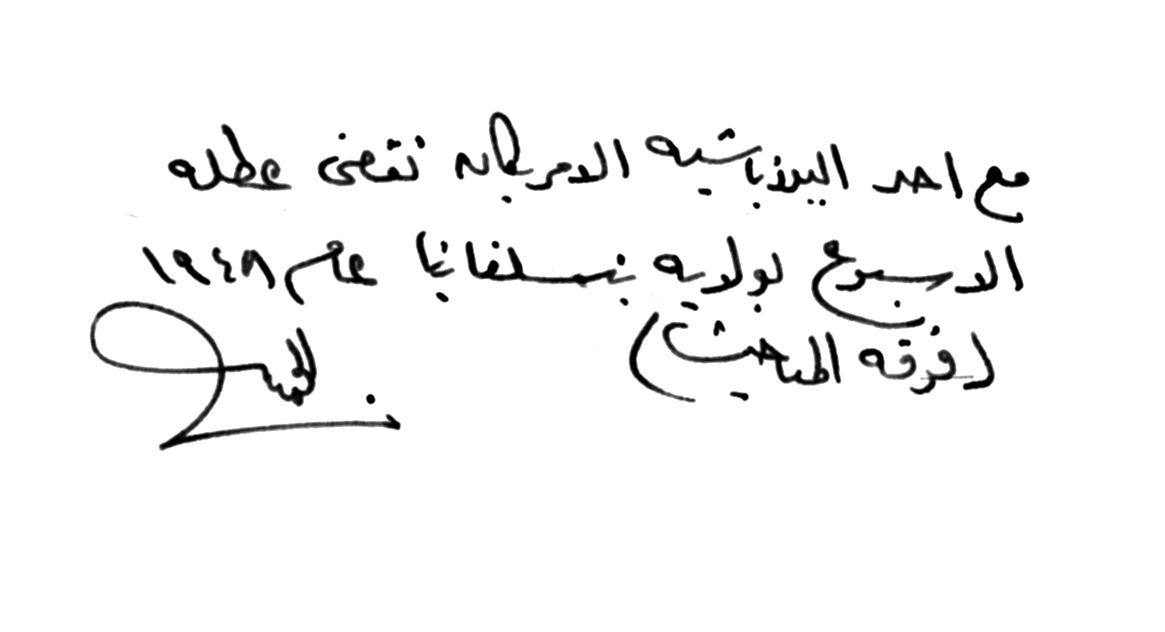

كانت حرب الاستنزاف اختبارًا طويلًا للنفس، وكان على الجمسى أن يعيد الثقة بين الجندى وأرض المعركة، أن يحول الانسحاب إلى تدريب يومى، وأن يجعل كل مواجهة محدودة جزءًا من خطة أكبر لبناء الجيش من جديد. ومن داخل هيئة التدريب والمخابرات الحربية، بدأ يفكر فى الحرب المقبلة: علّم الجنود اللغة العبرية، وأدخل مفهوم الحرب الإلكترونية، كأنه يسبق عصره بأجيال.

هندسة النصر

فى صباح السادس من أكتوبر ١٩٧٣، جلس الجمسى فى مركز العمليات- «مركز ١٠»- وأمر فى العاشرة صباحًا برفع خرائط التدريب واستبدالها بخرائط العمليات، الخطة الحقيقية للحرب، وبدأ العد التنازلى.

كل خطوة، كل تحرك، كان مسجلًا فى دفاتر توقيتاته: «سين + خمس دقائق»، «سين + ساعة»، «سين + عشر ساعات»، لم يترك شيئًا للمصادفة، ولهذا أطلقوا عليه لقب «مهندس النصر».

كتب الجمسى فى مذكراته: «كان اختيار توقيت الهجوم أخطر قرار عسكرى فى الحرب، وكانت كل العوامل السياسية والعسكرية والنفسية تُفكك أمامى على الورق، حتى استقرت لحظة العبور فى الثانية ظهرًا.. ذلك هو توقيت الانتصار».

كان يعرف أن إسرائيل حاولت أن تخدع العرب بموعد ٨ أكتوبر لتنفيذ خطة «الحزام الأسود»، لكن الجمسى قلب الطاولة، وفاجأهم فى السادس من أكتوبر بخطة «بدر»، لقد سبق السيف العزل بالنسبة لإسرائيل، كما قال بنفسه لقائده أحمد إسماعيل ظهر ذلك اليوم.

من الخندق إلى الطاولة

لم يكن النصر نهاية الطريق، بل بدايته الأصعب، ففى ١٢ ديسمبر ١٩٧٣، عُين الجمسى رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، ليُكلف بمفاوضات الكيلو ١٠١ رغم رفضه الجلوس مع الإسرائيليين، جلس أمام من كان يقاتلهم بالأمس، وفى عينيه نظرة لا تساوم، لم تكن الطاولة مجرد تفاوض على خرائط، بل على التاريخ نفسه.

كتب فى مذكراته: «عاد الوفد الإسرائيلى فى الاجتماعين الرابع والخامس للتركيز على الضغوط التى تواجهها الحكومة الإسرائيلية بشأن الأسرى وتسليم جثث القتلى، وأبدى موافقته على مناقشة إمداد مدينة السويس وقوات الجيش الثالث شرق القناة».

وزير الحربية الأخير

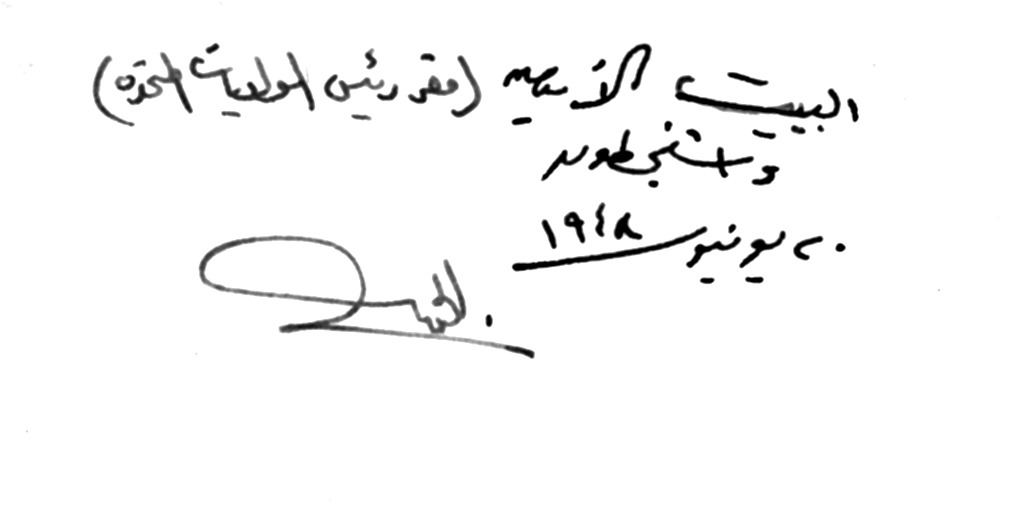

فى ٢٨ ديسمبر ١٩٧٤، رُقى الجمسى إلى رتبة فريق أول، وتولى منصب وزير الحربية، آخر من حمل هذا الاسم قبل أن تتحول إلى وزارة الدفاع. لم يكن المنصب بالنسبة له وجاهة سياسية، بل محطة جديدة لإعادة ترتيب الصفوف. رفع معدلات الجاهزية، وجعل الاحتراف العسكرى قاعدة لا خيارًا.

إسرائيل كانت تراقبه عن قرب، فى تقاريرهم، كان الجمسى الرجل الذى يخشونه، العقل الذى لا يلين، ومن هنا جاء لقبه: «النحيف المخيف»، فلم يكن جسده الضئيل ما يخيفهم، بل صرامته التى تجعل قراراته أثقل من أى دبابة.

الرحيل

فى ٥ أكتوبر ١٩٧٨، عينه الرئيس السادات مستشارًا عسكريًا لرئيس الجمهورية، ثم رُقى إلى رتبة مشير عام ١٩٨٠. وبعد خروجه من الخدمة، ظل الجمسى محتفظًا بنفس تقاليده الصارمة: الانضباط، الصمت، والبساطة.

شارك فى ندوات تثقيفية، وكان شديد الاهتمام بملف الصراع العربى- الإسرائيلى، يعود دائمًا إلى جذور القضية، لا إلى عناوينها. وفى نادى هليوبوليس، حيث انتُخب رئيسًا عام ١٩٩٣، كان يمارس عاداته اليومية: يصل العاشرة صباحًا، يمشى ساعة كاملة، ثم يجلس بالقرب من ملعب الكروكيه ليقرأ ويتأمل.

وفى السابع من يونيو ٢٠٠٣، أسدل الستار، رحل المشير محمد عبدالغنى الجمسى عن عمر ناهز ٨٢ عامًا، وشيّعته مصر فى جنازة عسكرية شارك فيها الرئيس حسنى مبارك وقادة الجيش.

حين تقترب من سيرة المشير محمد عبدالغنى الجمسى، تدرك أن ما ميزه لم يكن فقط موقعه العسكرى، ولا المناصب التى تدرّج فيها حتى وصل إلى وزارة الحربية، ما يميز الرجل حقًا هو تلك «المعادلة الإنسانية» التى جمع فيها بين الصرامة والانضباط العسكرى من ناحية، وبين البساطة والزهد فى مظاهر السلطة من ناحية أخرى، فكان الجمسى يدرك أن التاريخ لا يكتبه فقط المنتصرون، بل أيضًا الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الهزيمة، ويحولونها إلى درس لا يُنسى، وربما لهذا ظلّ، حتى بعد رحيله، حاضرًا فى ذاكرة من عرفوه كقدوة فى الصدق والنزاهة، قبل أن يكون رمزًا فى الحرب ودبلوماسيتها.

يصفه مقربوه بأنه لم يكن رجلًا كثير الكلام، كان قليل الحديث حتى داخل غرفة العمليات نفسها، لكنه حين يتحدث، فإن كلماته تتحول إلى أوامر قاطعة، لا تُناقش إلا بالتنفيذ، هذه الصفة- الهدوء الذى يخفى وراءه صرامة لا تلين- جعلت منه «الجنرال النحيف المخيف»، ليس فى أعين الإسرائيليين وحدهم، بل حتى بين زملائه وقادته. كانت نظرته الحادة، التى شبهها البعض بـ«يد السيف»، تكفى لتغنى عن عشرات الجمل.

وفى الوقت نفسه، لم يكن الجمسى بعيدًا عن الفكر أو التحليل، مذكراته تكشف عن رجل شديد الاهتمام بالفكر الاستراتيجى، لا ينظر إلى المعركة كسلسلة من الطلقات والدبابات، بل كجزء من مشهد سياسى واجتماعى أكبر، حين كتب عن حرب أكتوبر، لم يكتفِ بسرد تفاصيل المعارك، بل ربطها بخطوط السياسة الدولية، وبالظروف النفسية للشعب المصرى بعد النكسة، وكيف احتاج الجيش إلى سنوات طويلة من إعادة البناء النفسى قبل أن يعيد بناء قدراته العسكرية.