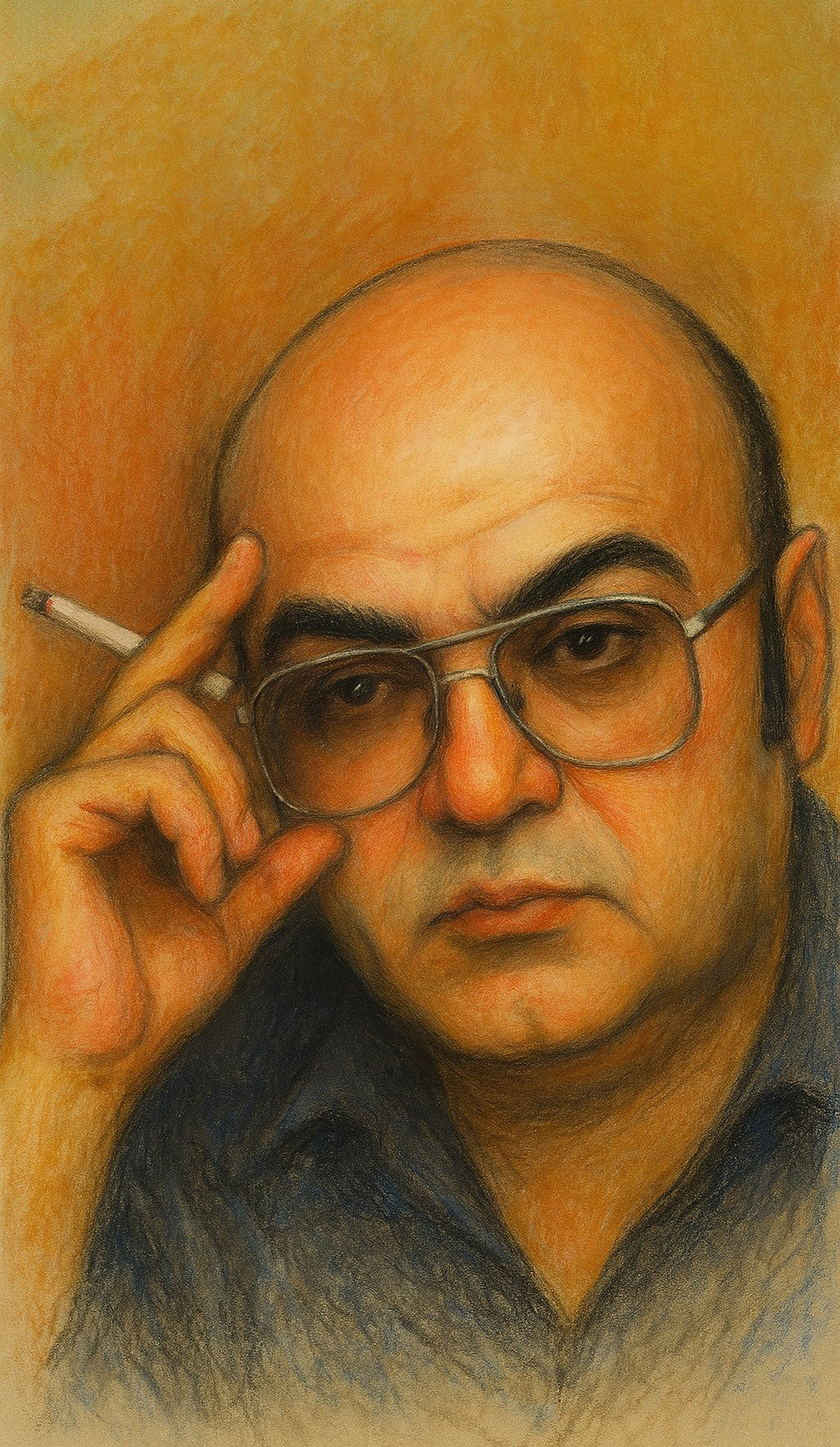

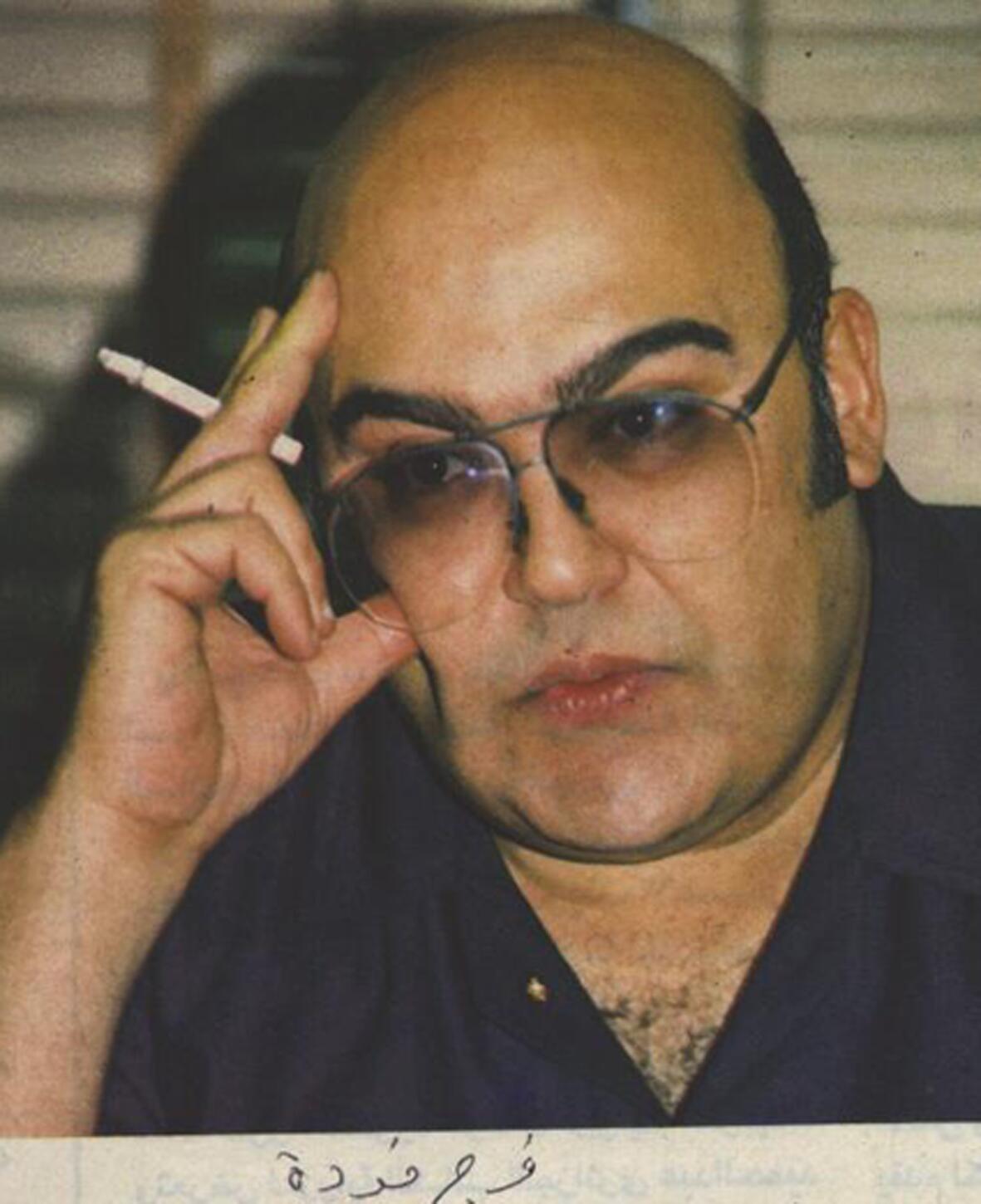

مقدمة كتاب «هكذا تحدث فرج فودة»

- نموذج نادر لمثقف واجه الظلامية ليس من الأبراج العاجية بل من قلب المعركة

- ما يجعل مشروع فودة مميزًا هو أنه لم يسقط فى فخ العداء للدين بل حرص على الفصل الحاسم بين الدين كعقيدة روحية وأخلاقية وبين توظيفه كأداة للسلطة السياسية والاجتماعية

- لم يكن فرج فودة ظاهرة صوتية عابرة بل مثقفًا عضويًا بالمعنى الجرامشى

بداية لا بد من الاعتراف بأن ما دفعنى لهذا العمل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار فكرى ومهنى طويل جمع بين الاهتمام بالنقد الاجتماعى والسياسى، والانخراط فى تحليل الخطابات الإسلاموية من الداخل، فضلًا عن الانتماء إلى خلفية يسارية تؤمن بأن المعركة الحقيقية مع التطرف تبدأ من نقد البنية الثقافية التى تنتجه. فى هذا السياق، بدا فرج فودة بالنسبة لىّ لا مجرد «كاتب تنويرى»، بل نموذج نادر لمثقف واجه الظلامية ليس من الأبراج العاجية، بل من قلب المعركة، مسلحًا بشجاعة عقلانية نادرة، وخطاب مباشر لا يهادن. لقد رأيت فى فودة مثقفًا لا يكتفى بإدانة العنف، بل يفكك مقدماته الذهنية والرمزية، وهو ما يجعل مشروعه أكثر صلة بعملى المهنى كباحث فى الإسلام السياسى.

ما يميز فودة- ويضعه فى مرتبة مختلفة عن أسماء كبرى مثل نصر حامد أبوزيد، أو محمد أركون، أو حتى محمد عبدالجابرى- هو أنه لم يشتغل على النص الدينى كمجال معرفى محايد، بل واجه النص المؤدلج فى المجال العام، بالنقد والتحليل والسخرية. كان خطابه شعبيًا بقدر ما هو جذرى. وهذا بالضبط ما نحتاجه اليوم فى مواجهة الإسلام السياسى بشكله الجديد: خطاب يستطيع أن يعرّى التناقضات، دون أن يفقد صلته بالناس. إنه لا يُثقل المتلقى بمصطلحات فلسفية معقدة، بل يهزّ يقيناته الزائفة، ويسائل المقدّس المسلّح من موقع مدنى مقاوم. ولأننى أؤمن أن معركتنا مع هذا الخطاب يجب أن تكون جماهيرية لا نخبويّة، فإن فودة يُشكّل إحدى أهم أدوات الاشتباك النقدى.

من جهة أخرى، فإن قراءتى لفكر فرج فودة لم تكن فقط تحية لشهيد الكلمة، بل محاولة لفهم كيف يمكن أن يتحول التنوير إلى أداة مقاومة، لا إلى منتج أكاديمى معزول. لقد امتلك فودة ما أفتقده فى كثير من مفكرى التنوير العرب: التوقيت، والجرأة، والبساطة الموجعة. كتب قبل أن يسقط، لا بعده. تحدث عن الخطر وهو يزحف، لا حين أصبح واقعًا. وفى زمن تهاوت فيه كثير من الأصوات، ظل صوته ثابتًا، واضحًا، لا يرتجف أمام التكفير ولا يستجدى الرضا من المؤسسة. إنه نموذج لما يجب أن يكون عليه المثقف فى مواجهة السلطة الدينية: صوت يقظ، لا يسعى للمصالحة، بل للمراجعة.

وأخيرًا، فإن انتمائى الشخصى لمدرسة اليسار- بما تحمله من حس نقدى تجاه السلطة والثروة والهيمنة- جعلنى أقترب من فكر فودة بروح تشاركية لا فقط تحليلية. فقد أدركت مبكرًا أن مشروع الإسلام السياسى لا يهدد الحريات فقط، بل يعيد إنتاج التفاوتات الطبقية والتمييز الجندرى باسم الدين. وفودة كان من القلائل الذين فهموا هذا الترابط بين الاقتصادى والدينى، بين السلطة والخطاب، بين الجسد والدولة. ولهذا، فإن قراءة فكره اليوم، وإعادة تقديمه، ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة نضالية فى مواجهة نسخة جديدة من الاستبداد، تُطل علينا من خلف أقنعة «النهضة» و«الهوية» و«الشرعية الإلهية».

فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات، كانت مصر والمنطقة العربية تعيش مرحلة انتقالية حادة، حفلت بالتحولات السياسية والاجتماعية والدينية، فقد شهدت تلك الفترة صعودًا متسارعًا لجماعات الإسلام السياسى، التى تحوّلت من تنظيمات هامشية أو سرّية إلى قوى فاعلة ومؤثرة فى المجال العام. جاء هذا الصعود على خلفية تحولات استراتيجية تبنّتها الدولة فى عهد السادات، الذى أفسح المجال للجماعات الدينية لمواجهة المدّ اليسارى، لكنه انتهى بأن أطلق ماردًا أصوليًا لم يعد بالإمكان السيطرة عليه. ومع اغتياله عام ١٩٨١ على يد تنظيم «الجهاد الإسلامى»، بدأت مصر فصلًا جديدًا من صراع الهوية، حيث تمكّن الإسلاميون من التغلغل فى مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة، بل وحتى فى بيروقراطية الدولة، مستفيدين من حالة السيولة السياسية والفراغ الأيديولوجى التى سادت تلك الحقبة.

فى الوقت نفسه، كان التيار اليسارى يعيش مرحلة أفول وانكماش غير مسبوقة. فقد فقدت الحركات اليسارية زخمها الشعبى بعد سلسلة من الإخفاقات السياسية والتنظيمية، وتراجع مشروعها فى أعين الجماهير، خصوصًا بعد انهيار التجربة الناصرية، والاتجاه العام نحو سياسات السوق والانفتاح. أُقصيت اليسارية من الجامعات والإعلام ومؤسسات الدولة، وتحوّلت من تيار جماهيرى إلى جيوب فكرية معزولة، غير قادرة على التأثير فى المزاج العام. فى هذا الفراغ الذى خلّفه انسحاب اليسار، تقدمت التيارات الإسلاموية، واحتلت موقع المعارضة الشعبية للدولة، لكن بمشروع دينى شمولى لا يحمل بدائل تنموية أو اجتماعية حقيقية، بل يروّج ليوتوبيا «العودة إلى الخلافة» و«تطبيق الشريعة».

كان دور النخبة الثقافية فى تلك الفترة باهتًا ومربكًا، فقد انقسم المثقفون ما بين مساير لخطاب الدولة، أو متواطئ مع المدّ الدينى، أو صامت بفعل الخوف أو الحذر. غاب الصوت العقلانى النقدى الصارم، وقلّت المبادرات الجريئة فى تفكيك الخطاب الإسلاموى، فى ظل موجة ترهيب وتخوين واسعة لكل من يقترب من «المقدس». الإعلام الرسمى كان إما منشغلًا بتلميع النظام، أو مروّجًا لـ«التدين الآمن»، بينما غابت المشاريع الفكرية المؤصلة التى تواجه الظاهرة الدينية من جذورها. هنا، تقدّم فرج فودة بوصفه استثناءً نادرًا: مثقفًا علمانيًا مدنيًا لا ينتمى إلى السلطة ولا إلى الإسلاميين، يمتلك جرأة غير مسبوقة فى تسمية الأشياء بمسمياتها، ويواجه لا فقط النصوص، بل ما أسماه بـ«المقدّس المؤدلج».

لقد كتب فرج فودة كتبه الأبرز «قبل السقوط»، «الحقيقة الغائبة»، «الملعوب»، و«زواج المتعة» فى قلب هذه المرحلة الملتبسة، التى تراجعت فيها الدولة عن مسئوليتها فى ضبط المجال الدينى، وتقدّمت فيها الجماعات المتطرفة مستثمرة الفراغات السياسية والفكرية. جاءت كتاباته بمثابة نداء يقظة فى زمن الغفلة، رافضًا خطاب المهادنة أو التوازنات، ومقدّمًا خطابًا تنويريًا يعتمد على السخرية، والمنطق، والحق فى الشك والسؤال. لقد اختار فودة المواجهة فى زمن الركود، وواجه وحده، تقريبًا، ما تواطأ على تغذيته الجميع: الإسلام السياسى، وتخاذل النخبة، وميوعة الدولة، مما جعله لا مجرد ناقد بل شاهدًا استباقيًا على السقوط، دفع حياته ثمنًا لجرأته الفكرية ووضوح موقفه الأخلاقى.

لم يكن فرج فودة مجرّد كاتب يعلّق على الأحداث الجارية أو يكتفى بردود فعل فكرية آنية، بل كان صاحب مشروع متكامل وواضح المعالم فى نقد الإسلام السياسى وتفكيك خطابه من الداخل، وهو ما يُميّزه عن كثير من المثقفين الذين تعاملوا مع الظاهرة الإسلاموية بمنطق التحفظ أو التنظير المجرّد. منذ كتابه الأول «الملعوب» وصولًا إلى «الحقيقة الغائبة» و«قبل السقوط»، يتضح أن فودة لم يكتب لمرة واحدة من باب الفضول أو التحدى العابر، بل كان يشتغل ضمن رؤية فكرية نقدية متماسكة تهدف إلى تعرية الازدواجية والتناقضات داخل خطاب الجماعات الإسلامية، عبر أدوات تحليل عقلانية، وسرد واضح، وحجج دقيقة. لقد اشتبك مع الخطاب السائد لا من موقع رد الفعل، بل من موقع الفعل ذاته، محاولًا فضح البنية المفاهيمية التى يقوم عليها الإسلام السياسى، من مفهوم الشريعة، إلى الدولة، إلى الاقتصاد، إلى موقع المرأة والفن وحرية التفكير.

أهمية مشروع فرج فودة لا تكمن فقط فى مضامينه، بل فى صرامة بنائه وتكامله المنهجى. لقد كان واعيًا بأهمية الخطاب فى تشكيل الوعى الجمعى، لذلك لم يكتفِ بمهاجمة الممارسات العنيفة أو الفتاوى الشاذة، بل ذهب إلى الأعمق: إلى اللغة، والمفاهيم، والبنية الرمزية التى تمنح هذه الجماعات شرعيتها فى المخيال الشعبى. نقده كان مزدوجًا: من جهة يفضح النفاق بين الشعار والسلوك، ومن جهة يُعيد تعريف المفاهيم المختطَفة مثل «الشريعة» و«الدولة الإسلامية» و«الاقتصاد الإسلامى» و«الفن الإسلامى». بهذه الطريقة، لم يكن فودة ينتج خطابًا مضادًا فحسب، بل خطابًا تأسيسيًا جديدًا يستند إلى العقلانية وحقوق الإنسان والمواطنة والحرية الفردية، وهى كلها مبادئ لا مكان لها فى أجندات الجماعات الدينية.

وما يجعل مشروع فودة مميزًا أيضًا هو أنه لم يسقط فى فخ العداء للدين، بل حرص على الفصل الحاسم بين الدين كعقيدة روحية وأخلاقية، وبين توظيفه كأداة للسلطة السياسية والاجتماعية. لقد كان يرى أن الإسلام، فى جوهره، لا يعارض العقل أو الحرية أو الإبداع، لكن المشكلة تكمن فى من يحتكرون تأويله لخدمة مشروعهم السلطوى. لهذا، لم يكن خطابه إقصائيًا أو استعلائيًا، بل خطابًا استنهاضيًا يوجّه النداء للعقل المسلم بأن يتحرّر من هيمنة الشيوخ والفقهاء الماضويين. هذه المقاربة الدقيقة هى ما منحت مشروعه بُعدًا إنسانيًا يتجاوز مجرد النقد السياسى إلى مشروع تحرّر فكرى شامل، ينحاز للإنسان فى وجه من يحتكرون الحقيقة باسم الله.

لقد جمع فودة فى مشروعه بين عناصر قلّما تجتمع فى كاتب واحد: شجاعة الموقف، ووضوح الرؤية، والبساطة فى التعبير، والجرأة فى الاشتباك، والقدرة على فضح آليات الهيمنة الفكرية بلغة يفهمها القارئ العادى دون أن يُفرّط فى عمق المعنى. لقد كان مشروعه امتدادًا عمليًا لفكرة التنوير، لا من خلال استدعاء النصوص الغربية أو التفاخر بالمراجع الأجنبية، بل عبر مخاطبة المجتمع بلغته واحتياجاته وأسئلته الملحّة. وبهذا، لم يكن فرج فودة ظاهرة صوتية عابرة، بل مثقفًا عضويًا بالمعنى الجرامشى، يخوض معركته داخل الشارع لا من فوقه، ويزرع فى كتبه بذور التمرّد على الخطاب السائد، ليصنع من نفسه لا مجرد ناقد للماضى، بل صوتًا حادًا ينذر بما قد يحدث إذا استمر الصمت، وقد كان اغتياله هو التجسيد الفعلى لما حذّر منه طيلة مسيرته.

تميّز فرج فودة بأسلوب نثرى فريد جعل خطابه الفكرى أكثر قدرة على النفاذ إلى الوعى العام، وأكثر مقاومةً للتهميش فى زمن كان فيه العقل النقدى يُتهم بالكفر والعمالة. فرادة فودة الأسلوبية تجلّت فى مزجه المدهش بين التهكم اللاذع والصرامة المنطقية، بين الغضب الصامت والسخرية المكشوفة، بين الانحياز للشعبية التعبيرية دون التفريط فى الجذر التنويرى للفكر. لم يكن يكتب بلغة النخبة المعقّدة أو يتوسل مصطلحات الفلاسفة الغربيين، بل كان يُنزل التنوير من برجه العالى إلى الشارع، ويُقدّمه للجمهور العادى فى قالب ساخر، لكنه مشبع بالجدّية، ملىء بالدلالات، مُحمّل بمهمة تثويرية للوعى. هذه القدرة على مخاطبة الناس لا بوصفهم جمهورًا مستهلكًا، بل باعتبارهم شركاء فى المقاومة، هى ما جعلت فودة صوتًا يختلف عن غيره من الكتّاب والمفكرين.

لقد استخدم فودة التهكم كأداة تحليل لا كوسيلة للضحك، فكان التهكم عنده شكلًا من أشكال الإدانة، ومنهجًا فى تفكيك الشعارات المقدسة التى يروجها الإسلاميون. كان يعرّى الخطاب الإسلاموى من هالته الرمزية عبر تشبيهات ساخرة تنزع عنه سحره وتُعيده إلى حجمه الواقعى. فعندما يصفهم بأنهم «يطالبون بالزكاة كبديل للضرائب ثم لا يعرفون كيف تُبنى بها جامعة أو يُمَوَّل بها سد»، فإنه لا يهاجم فقط الجهل الاقتصادى بل يُظهر خواء المشروع كله من مضمونه التنموى. بهذا الأسلوب، لم يكن التهكم ضعفًا فى الحجة أو هروبًا من التحليل، بل شكلًا بلاغيًا يُفعّل التفكير النقدى ويُعرى الأيديولوجيا عبر فضح تناقضاتها دون الحاجة إلى تنظير معقد.

إلى جانب السخرية، كان فودة حادًا ومنضبطًا فى استخدام المنطق، مستندًا إلى خطاب عقلانى صارم لا يُراوغ ولا يُساوم. فى كل مقطع من كتاباته، تبرز حجته كخيط ناظم، لا تفقده السخرية وضوحه ولا تنال منه الشعبية التعبيرية. كان يُناقش أفكار الإسلاميين نقطةً بنقطة، ويُسائلها بوضوح: ماذا تعنى الشريعة؟ ما مفهوم الدولة الإسلامية؟ كيف يمكن إدارة اقتصاد بدون تصور بنكى أو ضريبى؟ وكان يُجبر خصومه على الخروج من عمومياتهم إلى تفاصيلهم، من الشعارات إلى البرامج، من الهتاف إلى الواقع. هذا التوازن بين التهكّم الشعبى والمنطق الحجاجى، جعل من نصوصه أمثلة نادرة على «العقلانية الساخرة»، وهو نمط نادر فى الكتابة العربية، لا يحترمه الخصم لكنه لا يستطيع تجاوزه.

وقد ساعد هذا الأسلوب الفريد فى ترسيخ خطابه كجزء من الوعى النقدى العام، بحيث أصبحت عبارات فودة تتداول كاقتباسات فى الصحافة والإعلام وفى كلام الناس، دون أن تفقد بعدها المفاهيمى أو جذرها التنويرى. لقد امتلك فودة تلك القدرة التى قلّما تتوافر لكاتب: أن يخلق لغة تتجاوز لحظة الكتابة، وتتحوّل إلى أدوات تحليل حيّة، وإلى نقد جماهيرى قابل للتداول. هذا المزج بين خطاب الشارع ومنطق التنوير، بين الحُجّة والحكاية، بين الوقار الفكرى وخفة الظل، هو ما جعله هدفًا للجماعات الإسلامية، وخطرًا على دعاة الدولة الدينية، لأنه لم يكن يكتب داخل معسكره، بل كان يخترق معسكرهم بلغتهم، ويفضحهم فى ملعبهم، ويُعرّيهم أمام جمهورهم. وهذا بالضبط ما يجعل فرادة فودة الأسلوبية جزءًا لا يتجزأ من مشروعه الفكرى النضالى.

اعتمدتُ الترتيب الزمنى فى قراءة وتحليل أعمال فرج فودة انطلاقًا من قناعة بأن فهم فكره لا يكتمل إلا من خلال تتبّع تطوّره عبر الزمن، وربط كتاباته بسياقاتها السياسية والاجتماعية المباشرة. ففودة لم يكن يكتب نصوصًا نظرية معزولة عن الواقع، بل كان يتفاعل مع اللحظة، ويشتبك مع القضايا المتفجرة فى وقتها، ويطوّر خطابه بناءً على تطور الواقع نفسه. من هنا، يصبح الترتيب الزمنى ضرورة منهجية، لأنه يسمح لنا برؤية كيف انتقل الرجل من نقد عام للمؤسسة الدينية وتديين المجال العام، إلى تفكيك دقيق لبنية الخطاب الإسلاموى، ثم إلى تقديم رؤية متكاملة للدولة المدنية. إنه مسار فكرى يتصاعد بالتوازى مع تصاعد المد الأصولى، ويتعمق مع اشتداد المواجهة، ولا يمكن فهم هذا التصاعد دون وضع النصوص فى تسلسلها التاريخى.

التتالى الزمنى لأعمال فودة يُبرز بوضوح كيف كان يوسّع من دائرة الاشتباك مع الإسلاميين: من نقد الشعارات إلى تفكيك البرامج، من تسفيه التناقضات إلى مساءلة المفاهيم الكبرى مثل الشريعة، الدولة، المرأة، والفن. ففى «الملعوب» مثلًا، نجد بداية لغته الساخرة فى التعليق على عبث الإسلام السياسى بالشأن العام، لكنه لا يزال يتعامل مع الظاهرة بنَفَس ساخر أقرب إلى المقالة الصحفية. بينما فى «الحقيقة الغائبة» ينتقل إلى خطاب أكثر تنظيرًا، يشتبك مع التاريخ الإسلامى نفسه، ويشكك فى النماذج المؤسسة التى تستند إليها الجماعات الإسلاموية، وهو ما يجعل هذا الكتاب نقطة تحوّل مركزية. ثم يأتى «قبل السقوط» كذروة هذا التصاعد، حيث يتحول الخطاب إلى بيان فكرى واضح المعالم، يعلن المواجهة الصريحة مع المشروع الدينى، ويُحذّر من السقوط قبل حدوثه. الترتيب الزمنى هنا لا يُظهر فقط تعاقب الأفكار، بل يكشف منطق تطورها.

كما يسمح هذا الترتيب بفهم كيف تفاعل فودة مع ردود الفعل المجتمعية والسياسية على كتبه. فعندما كتب «الحقيقة الغائبة» فى أجواء مشحونة بعد اغتيال السادات، كانت الجماعات الإسلامية فى قمة صعودها، وكانت الدولة فى حالة تردد، والنخبة فى حالة صمت. لذلك جاءت لغته أكثر حدّة وسخرية من السابق. أما «قبل السقوط»، فصدر فى لحظة بدا فيها أن الجميع قد سلّم بالأمر الواقع، فجاء صوته أقرب إلى صفارة إنذار أخيرة. من خلال هذا الترتيب، نتمكن من قراءة فودة كفاعل تاريخى، لا كصاحب مقولات مجرّدة. نراه يتدرّب على المواجهة، يختبر حججه، يصقل أدواته، ويُصعّد من نبرته كلما ازداد الخطر. بهذه الطريقة، يصبح الترتيب الزمنى أداة لفهم التفاعل الحى بين المثقف والواقع.

وأخيرًا، فإن اعتماد الترتيب الزمنى فى تحليل أعمال فودة لا يُفيد فقط تتبع تطور أفكاره، بل يكشف لنا أثر السياقات السياسية والاجتماعية على مسار مشروعه الفكرى. نرى كيف غيّر فودة من استراتيجيات خطابه حسب حجم التحدى وخطورة المرحلة، دون أن يتنازل عن جوهر موقفه التنويرى. كما يتيح هذا الترتيب لنا كقراء أن ندرك ما تراكم فى خطابه من قناعات، وما تطور من أساليبه، وما ثبَت وما تغير، مما يجعل قراءته عملية تراكمية لا اجتزاء فيها. فالذى يقرأ «قبل السقوط» دون أن يمر بـ«الحقيقة الغائبة»، قد لا يُدرك مدى التحوّل من نقد المقولات إلى التحذير من الكارثة، ومن تشريح الخطاب إلى صياغة مشروع بديل. الترتيب الزمنى، إذًا، ليس مجرد تقنية تنظيمية، بل مدخل حيوى لفهم أحد أكثر المشاريع التنويرية اتساقًا وجرأة فى الفكر العربى المعاصر.

فى اللحظة الراهنة التى تتكشّف فيها أشكال جديدة من التطرف الدينى، وأكثرها مكرًا تلك التى ترتدى قناع «الاعتدال»، تصبح العودة إلى أفكار فرج فودة ضرورة معرفية ومجتمعية، لا مجرد استذكار لتجربة تاريخية. لقد كان فودة سبّاقًا فى فضح بنية الخطاب الإسلاموى القائم على الخلط بين المقدس والسياسى، بين الشريعة والدولة، بين الهوية والإقصاء، وهى البنية ذاتها التى لا تزال الجماعات الدينية المعاصرة- حتى فى أكثر أشكالها الناعمة- تشتغل عليها بذكاء. فى زمن تتخفى فيه المشاريع الأيديولوجية خلف شعارات التنمية والديمقراطية والتسامح الدينى، تُقدّم أفكار فودة أدوات تحليل حاسمة لتفكيك هذا الزيف، عبر فضح التناقض بين الخطاب والممارسة، وبين الإيمان بالحريات والقبول بالتعدد، وبين التشدق بالديمقراطية والسعى لاحتكار الفضاء العام.

ما يُميز أطروحات فودة، ويمنحها قدرة على مواجهة خطاب التطرف المعاصر، هو أنها لا تعتمد فقط على النقد السياسى، بل تنفذ إلى قلب الجهاز المفاهيمى الذى تقوم عليه هذه الخطابات: كيف يُختطف مفهوم «الشريعة» ليُستخدم كأداة قمع؟ كيف يُشيطن الفن بوصفه رجسًا، والمرأة باعتبارها فتنة، والمثقف كعدو لله؟ هذه الأسئلة لا تزال قائمة، لأن النسخ الجديدة من الإسلام السياسى- رغم تخليها الظاهرى عن العنف- لا تزال تحتفظ بنفس النظرة السلطوية إلى المجتمع والدولة والضمير الفردى. فودة لا يرد فقط على ما يُقال، بل على ما يُخفى، على الأنساق الخفية التى تُنتج خطابًا يُدين العقل باسم الإيمان، ويُجرّم النقد باسم التوقير، ويُعيد إنتاج الطاعة لا باسم الدولة، بل باسم السماء.

ولأن خطابات التطرف اليوم لم تعد ترفع السيف بقدر ما تُتقن صناعة المحتوى الرقمى، وتوظيف المؤثرين، واستخدام العاطفة الدينية كسلاح ثقافى ناعم، فإن الحاجة إلى خطاب فودة تصبح أكثر إلحاحًا. لقد كان فودة سابقًا لعصره فى إدراكه أن المعركة مع الفكر الظلامى ليست أمنية ولا سياسية فقط، بل خطابية أولًا. وها نحن اليوم نرى كيف يُعاد إنتاج العقل التكفيرى عبر مقاطع تيك توك، وخطب يوتيوب، وفتاوى تويتر، حتى من دون اللجوء إلى البندقية. أفكار فودة عن حرية التعبير، ومركزية العقل، وضرورة فصل الدين عن الدولة، ليست مجرد شعارات، بل أصبحت أساسًا لأى مشروع يستهدف مقاومة الأصولية الرقمية التى تغزو العقول دون دماء، وتعيد تشكيل الوعى الجمعى فى صمت.

إن استعادة خطاب فرج فودة اليوم لا تعنى نسخ كلماته أو تقديس شخصه، بل تعنى استخدام منهجه: الشكّ بدل التسليم، المواجهة بدل التبرير، والحق فى السؤال بدل الخضوع للنصوص المعلّبة. فكما كشف فودة بالأمس زيف «الدولة الإسلامية» التى يروّجها الإسلاميون، يمكن اليوم تفكيك أوهام «النهضة الإسلامية» و«الخطاب المعتدل» و«الهوية المتصالحة» التى تُطرح كبدائل براقة. بل إن منهجه فى تحليل التناقض بين القول والفعل لدى الجماعات الدينية يصلح اليوم تمامًا لكشف التناقض بين من يرفعون شعارات المدنية، بينما يحتقرون الفنون، ويُخوّنون المثقفين، ويُقدّسون رجال الدين كمرجعية أخيرة. حاجتنا إلى فكر فودة ليست نوستالجيا، بل هى مقاومة واعية لما يُعاد إنتاجه فى ثوب عصرى- قد يبدو أكثر نعومة، لكنه لا يقل خطرًا عن سواد الثمانينيات.

فى هذه القراءة، اعتمدتُ منهجًا تحليليًا مركبًا يتداخل فيه النقد والتفكيك والمقارنة، بهدف مقاربة نصوص فرج فودة بطريقة تتجاوز التلقّى السطحى إلى محاولة فهم البنية الخطابية العميقة التى تُحرّك مشروعه التنويرى. لم أتعامل مع كتاباته على أنها «مقالات رأى» آنية، بل بوصفها نصوصًا تنتج خطابًا مقاومًا، له أدواته وأساليبه ومرجعيته. لذلك كان من الضرورى تفكيك هذا الخطاب على مستويات متعددة: اللغة، البناء الحجاجى، موقع المتكلم، صورة الخصم، وآليات الإقناع والتأثير. لقد سعيت إلى استكشاف كيف يُبنى المعنى فى نصوص فودة، وكيف تُستخدم السخرية كأداة تفكيك رمزية، وكيف تتكوّن السلطة المعرفية من خلال خطاب مضاد للمؤسسة الدينية، لا تابع لها ولا مراوغ فى انتقادها.

المنهج النقدى كان حاضرًا فى المقاربة، لكن لم يكن نقدًا من موقع العداء أو التبرّم، بل من موقع القارئ الشريك فى مشروع فودة، الساعى إلى إضاءة قوته ومكامن ضعفه معًا. لذلك، لم أتردّد فى الإشارة إلى بعض الثغرات المنهجية أو غلبة النفس الصحفى على بعض فصوله، أو غياب التأصيل الفلسفى فى مقابل الحضور القوى للغضب الأخلاقى. فى هذا السياق، لم يكن الهدف تمجيد فودة أو تقديمه كقدّيس عقلانى، بل إبراز تعقيد مشروعه، وتقلبه بين النص السياسى والبيان النضالى، بين التحليل العميق والانفعال اللحظى. النقد هنا يتجاوز المضمون إلى الشكل، فيسائل اللغة، والسياق، والوظيفة، ويفكك العلاقة بين المتكلم وجمهوره، وبين المفهوم واستخدامه.

التفكيك لعب دورًا أساسيًا فى قراءة فكر فودة، لا بمعنى التفكيك الفلسفى المعقّد كما عند دريدا، بل بوصفه أداة لفضّ البنية الخطابية وكشف ما تخفيه من علاقات سلطة ومعنى. قمت بتفكيك مفاهيم أساسية مثل «الشريعة»، «الدولة الإسلامية»، «الاقتصاد الإسلامى»، و«حرية المرأة»، كما قدّمها فودة، ودرست كيف استخدمها لتقويض البنية الرمزية للخطاب الإسلاموى. كما سعيت إلى تفكيك ثنائية «العالم التقليدى مقابل المثقف التنويرى»، و«الدين مقابل الدولة»، و«المقدس مقابل العقل»، التى تشكّل أعمدة خطابه. هذا التفكيك كشف عن قدرة فودة على خلخلة المسلمات، لكنه فى الوقت نفسه أظهر محدودية ربطه بين التفكيك والتحليل النظرى، حيث فضّل دائمًا اللغة المباشرة على المعالجة الفلسفية المفهومية.

أما المقارنة، فكانت أداة مكمّلة سمحت لى بوضع فكر فودة فى سياق أوسع، مقارنًا إياه مع رموز أخرى فى الفكر التنويرى العربى مثل نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، أو حتى عبدالكريم سروش. كما قارنته ضمنيًا بخطابات الإسلام السياسى التى واجهها، مستعرضًا الفروق بين منطق الحجاج، وطبيعة المرجعية، ومستوى الاستدلال. هذه المقارنات لم تهدف إلى المفاضلة، بل إلى إبراز فرادة فودة، وأيضًا حدود مشروعه فى بعض الأحيان. فالقراءة المقارنة تُظهر أن فودة لم يقدّم تأصيلًا فلسفيًا عميقًا كما فعل غيره، لكنه قدّم خطابًا شعبيًا مقاوِمًا كان أكثر تأثيرًا فى الشارع، وأكثر فاعلية فى اختراق المجال العام. وبهذا، فإن المنهج التحليلى الذى قمت عليه هو محاولة لقراءة فرج فودة كما يجب أن يُقرأ: لا كنص متحفى، بل كخطاب حىّ، مفتوح على النقد، والجدل، والاستمرار.

هدف هذا الكتاب لم يكن إعادة تقديم فرج فودة كما قُدّم من قبل، أو استعادة نصوصه بروح النوستالجيا التى تحوّله إلى «شهيد الكلمة» فقط، بل محاولة للذهاب إلى ما هو أبعد: إلى الفهم العميق لمنهجه، وتفكيك خطابه، وإعادة بناء المشروع التنويرى الذى كان يسعى إليه، بما يلائم تحديات اللحظة الراهنة. أردت أن أتحرّر من القراءة التقديسية التى تُجمّد فودة فى صورة المثقف المضطهد، ومن القراءة الخصامية التى تسجّله فى خانة العداء للدين. ما بين هذين النقيضين، سعيتُ إلى فهم الرجل كمفكر نادر اشتبك مع عصره بلغة صلبة، وبخطاب لا يقبل المواربة، وكان من القلائل الذين حملوا معول النقد ووجهوه مباشرة إلى الجدار المقدس الذى تتحصّن خلفه الجماعات الدينية.

الكتاب هو أيضًا محاولة لتفكيك البنية التى أنتجت خطاب فرج فودة، وفهم شروط تشكّله، وحدود تأثيره، دون أن أكتفى بإعادة ترديد مقولاته. لقد سعيت إلى قراءة أفكاره فى سياقها الزمنى والاجتماعى، وربطها بما كان يجرى من تحولات فى المشهدين المصرى والعربى عمومًا، سواء على مستوى السياسة أو الدين أو الثقافة. هذا التفكيك لم يكن فقط للخطاب الإسلاموى الذى واجهه، بل أيضًا لتكتيكات فودة فى نقده، وأسلوبه فى الاشتباك، واستراتيجيته فى بناء موقفه الفكرى. فالمشروع التنويرى لا يُفهم فقط من نتائجه أو مصيره المأساوى، بل من أدواته وطرائقه فى مقاربة الواقع. وقد كان فودة نموذجًا لخطاب يتسلّح بالعقل، لكنه لا يغفل عن العاطفة، يتكئ على المنطق، لكنه لا يتعالى على الناس.

فى الوقت نفسه، لم يكن هدفى هو «نقد فرج فودة» بقدر ما كان الهدف هو «نقد من خلاله»، أى استخدام خطابه كمرآة لرؤية الأسئلة الكبرى التى لا تزال مطروحة أمامنا اليوم: ما هى حدود المقدّس؟ ما موقع الدولة فى علاقتها بالدين؟ كيف نواجه المد الأيديولوجى المتديّن؟ ما هو دور المثقف حين يكون المجتمع نفسه واقعًا تحت تأثير خطاب دينى مضاد للعقل؟ فى هذا السياق، يصبح فكر فودة نقطة انطلاق، لا نقطة نهاية، ويغدو الكتاب سعيًا لإعادة تفعيل مشروعه لا لإغلاقه بين دفّتى كتاب. فكما قاوم فودة التحنيط الدينى للمعرفة، فإن قراءة فكره اليوم يجب أن تقاوم تحنيط تجربته بوصفها ماضيًا منجزًا أو «بطولة منتهية الصلاحية».

أخيرًا، يسعى هذا الكتاب إلى إعادة بناء سؤال التنوير العربى من خلال فودة، لا من خلال الفلاسفة التقليديين فقط. فالمثقف فى السياق العربى لا يمكن أن ينفصل عن شرطه السياسى والاجتماعى، ولا يمكن اختزاله فى خطاب تجريدى. لقد اختار فودة موقع المواجهة فى زمن كان فيه الصمت هو القاعدة، ودفع حياته ثمنًا لذلك. لكن الأهم من الاستشهاد هو ما تركه من أثر فكرى ما زال قابلًا للتطوير. إعادة البناء، إذًا، تعنى مواصلة ما بدأه، لا عبر تكرار أساليبه بالضرورة، بل عبر إعادة توظيف رؤيته فى ضوء تعقيدات الحاضر. وهذا ما يجعل من فكر فودة ليس فقط مادةً للتحليل، بل أداة من أدوات التفكير النقدى فى معركة لم تنتهِ بعد.

هذا الكتاب ليس تأبينًا متأخرًا لفرج فودة، ولا تمجيدًا لرجل سقط جسديًا وبقيت أفكاره، بل هو دعوة صريحة للقارئ بأن يعيد قراءة فودة، لا كـ«شهيد الكلمة» أو رمز تراجيدى، بل كمفكر حىّ، مشروعه الفكرى ما زال مفتوحًا على النقاش والتطوير. لقد تحوّل فودة فى الذاكرة العامة إلى أيقونة للبطولة الفردية فى مواجهة التطرف، وهى صورة نبيلة لكنها اختزالية، تحصر الرجل فى لحظة موته وتُغيّب طاقة حياته الفكرية. نحن بحاجة إلى أن نستعيد فكر فودة من تحت ركام الحكاية الأسطورية، لنضعه فى سياق الحوار النقدى المعاصر، بوصفه عقلًا ساخرًا، متوترًا، مقاومًا، لا بوصفه ضحية صامتة تذكّرنا فقط بخطورة التكفير.

الدعوة هنا موجّهة لكل من تعب من الخطابات الجاهزة، من استسهال التقسيم بين «علمانيين» و«متدينين»، ومن تكرار الأسئلة دون جرأة على طرح الإجابات. فودة لم يكن يقدّم إجابات نهائية، بل كان يطرح أسئلة غير مألوفة، يحرّك الساكن، ويضع إصبعه فى جرح العقل العربى الذى طالما خاف من المساءلة. قراءة فودة من هذا المنظور تعنى تجاوز الاكتفاء بالاقتباس منه، أو التغنّى بجمل مأثورة له، إلى الانخراط الحقيقى فى جدله، ومساءلته كما كان هو يطالب بمساءلة الجميع: المؤسسة، والجماعة، والتاريخ، والنص. وهذا الكتاب محاولة لفتح هذا الجدال من جديد، من موقع المحبة النقدية لا التقديس، ومن موقع المشاركة لا التلقّى.

إننى أدعو القارئ إلى عدم التعامل مع نصوص فودة كوثائق انتهى زمنها، أو كأصوات تنتمى إلى مرحلة قُبرت بانتهاء التسعينيات. بالعكس، كثير من خطاب الإسلام السياسى اليوم، حتى فى أكثر صوره «المدنية»، ما زال يتحرّك داخل نفس البنية التى كان فودة يحذر منها: تديين السياسة، اختطاف المجال العام باسم الشريعة، إعادة إنتاج الوصاية الدينية على الضمير والمجتمع. لذلك، فإن قراءة فكر فودة اليوم هى شكل من أشكال المقاومة، هى استعادة لصوت كان يحذّر من السقوط قبل أن يسقط الجميع فى براثن التبرير أو التطبيع مع الأصولية. دعونا نقرأه الآن، لا بوصفه بطلًا فرديًا، بل بوصفه مفكرًا عضويًا ما زال فى قلب المعركة.

وأخيرًا، لا أقدّم فى هذا الكتاب وصاية على كيفية قراءة فرج فودة، بل أفتح بابًا، وأمدّ خيطًا، وأدعو القارئ أن يُشارك فى إعادة الاكتشاف. فكر فودة ليس قالبًا جاهزًا، بل ورشة مفتوحة، تصلح لكل من أراد أن يشتبك مع سؤال الدين فى المجال العام، مع سؤال الحرية، مع سؤال العقل، دون أن يختبئ خلف النصوص أو يتستّر بذرائع الخصوصية الثقافية. إن قراءته الحيّة تتطلب شجاعة من القارئ أيضًا، شجاعة فى مساءلة المسلّمات، وفى فكّ التحالف التاريخى بين المقدس والقمع، بين الجماعة والدولة. هذا الكتاب ليس نهاية، بل بداية لحوار نرجو أن يتسع، يتعمّق، ويستمر.

مقدمة كتاب «هكذا تحدث فرج فودة»- المؤلف: حسام الحداد- الناشر: مركز إنسان