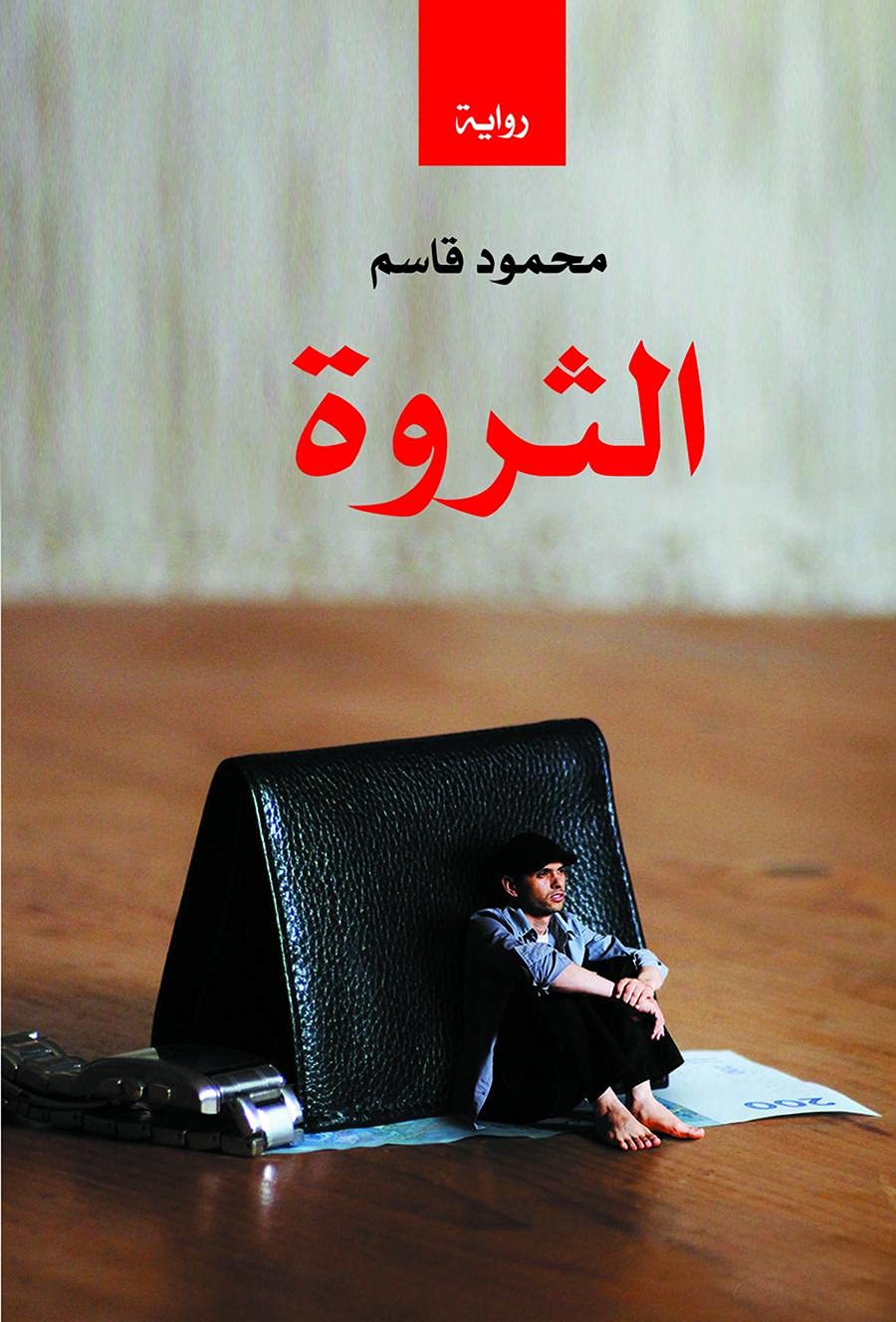

الثروة.. انتظار ما لا ينتظر.. وحضور ما لا يمكن حضوره

هذه رواية صغيرة كتب عنها الناقد الراحل جلال العشرى فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» مقالًا، قال فيه إن هذه الرواية من أهم ما كتب فى الثمانينيات لولا بعض الملحوظات.

جلال العشرى هو تلميذ للدكتور زكى نجيب محمود، وكان سكرتير تحرير مجلة «الفكر المعاصر» وأعمق من كتب النقد الصحفى فى السبعينيات والثمانينيات، بما يعنى أن الكثير من أساتذة النقد لم تهمهم الكتابة فى الصحافة، لكن العشرى عمل فى مناصب عديدة صحفية، وقد ارتبطت معه بصداقة عميقة عقب ما كتب عنى ذلك المقال، وارتبطت بصداقة أكثر عمقًا مع أخيه الناقد والمترجم فتحى العشرى بعد ذلك.

كم كنت أحتاج إلى مثل ذلك الرجل، لكنه رحل فى تلك السنوات دون أن أتمكن أن أقدم له روايتى الرابعة، ولا أعرف هل كنت سأفعل ذلك أم لا لأن حالة الزهد فى إهداء كتبى إلى الآخرين تزداد عامًا بعد آخر.

كانت وراء كتابة «لماذا» لفافة بها قطعة من القماش، أما إعجابى الشديد بالكاتب الإيطالى دينو بوتزاتى فهو السبب الذى دفعنى لكتابة رواية «الثروة»، ففى بداية الثمانينيات شاهدت فيلمًا معقدًا يحمل اسم «صحراء التتار» وما لبثت أن عثرت على الطبعة العربية لهذه الرواية التى صدرت عن سلسلة كتابات أبوالهول، التى تصدرها مؤسسة الأهرام، إنها رواية عن الحياة، أقصد عن فهم ما تتمتع به الحياه من عبثية، ذلك المفهوم الذى اعتنقته وأنا أقرأ كتاب «أسطورة سيزيف» للكاتب الفرنسى ألبير كامو، الحياة كلها عبث، جميعنا مثل ذلك البطل الأسطورى الذى يظل طوال الزمن يحمل الحجر فوق ظهره الى أعلى الجبل فيسقط منه ويتدحرج حتى يصل إلى السفح، وبكل رضاء يعود ويكرر الأمر وتصبح حياته منحصرة بين الصعود وعلى رأسه الصخرة ثم الهبوط بعد أن تتدحرج ليحملها مجددًا، هذا هو الإنسان، أما الحجر فهو الزمن، أو فلنقل اليوم، فنحن نستقبل اليوم فى الصباح ونظل نحمله فوق كتفينا حتى ينتهى وهكذا.

تدور رواية «صحراء التتار» حول ضابط شاب وسيم، يلتحق بالعمل فى إحدى القلاع الصحراوية ويصير هناك طوال حياته حيث تأتيه كل عوامل الزمن ويسير رجلًا عجوزًا ينتظر الموت، لم يفعل ذلك الضابط سوى الانتظار، ومثلما اكتشفت حكاية «س» و«س+١»، بما يعنى التراكمية، فإننى اكتشفت معنى آخر مهمًا جدًا فى حياة كل منا؛ هو الانتظار، فالإنسان عبارة عن مجموعة من الانتظارات المتراكمة، ينتظر كل شىء فى نفس اللحظة: المال، الطرف الآخر، الشهادة، الترقية، الشفاء، الإنجاب، وأيضًا الموت الذى يعنى نهاية لعملية التراكم الزمنية، نعم الحياة مجموعة لا نهائية من الانتظار، وقد عاش بطل الرواية حياته فى هذا المكان دون أن يحقق شيئًا سوى الهِرم ومنه إلى الموت.

انتظار ما لا ينتظر، وحضور ما لا يمكن حضوره.

النصف الأول من هذه العبارة استوحيناه من مسرحية «فى انتظار جودو»، وقد شاهدت فيلمًا إيطاليًا فى نهاية الثمانينيات فهمت منه أن «جودو» قد جاء ولم يجد من ينتظره، كلها أفكار تناولها الكتاب ولم تصل إلى القراء، خاصة روايتى «الثروة»، ولا شك أن العنوان غير أدبى بالمرة ولا يوحى بأنها رواية، وتدور الفكرة حول رجل يقرر ليلة زفافه أن ينجب أكبر عدد من الأبناء باعتبارهم ثروة أو مصدرًا لجلب الثروة، لكن هذا الرجل يرزق بولدين، يكبر أحدهما ويحتاج الأب إلى ثروة، فيرسل ابنه إلى ما وراء البحار كى يبعث له بالمال، ويعيش أبطال هذه الرواية سبعين عامًا فى حالة انتظار، الثروة لا تأتى ولا يستلمها أصحابها، حتى جاءت إحدى السنوات ووصل الشيك بمبلغ كبير للغاية، لا يوجد أى بنك يمكنه أن يصرف ما يعادله من ثمن، فيضطر الأب أن يعيد الشيك إلى ابنه، ولا شك أن فى هذا تشابهًا مع مصير الصياد، الذى عثر على لؤلؤة ضخمة فى رواية «اللؤلؤة» لجون شتاينبك، وسط هذا التراكم من الانتظار نكتشف أن الأسرة قد أعطت للعالم الخارجى دون أن تأخذ شيئًا سوى الانتظار أو اللا جدوى، فالأخ فى أحد الفصول يموت وتقوم زوجته الأجنبية بإرسال جثمانه إلى أهله، لكن البحر يبتلع المركب بمن عليه ويختفى الجثمان مع بقية الأحياء، وربما مع الثروة، التى تدّعى زوجة الابن أنها وضعتها مع جثمانه.. إنه العبث نفسه الموجود من حولنا، لا أحد يأخذ شيئًا من كل هذه الأشياء الموجودة حولنا.

الانتظار شىء صعب الإمساك به، وهو ملازم للزمن يصاحبه فى كل مكان وأوان، منذ الميلاد حتى الرحيل.

حينما انتهيت من تأليف هذه الرواية كنت لا أمتلك القواعد الأساسية فى النحو، وذلك كل خبرتى فى لغة الكتابة العربية، ولذا كتب جلال العشرى أن الرواية تنقصها المراجعة، وبالفعل كنت أكتب «بدى» بدلًا من «بدا» بالألف، وللأسف الشديد فإن إدارة النشر فى المجلس الأعلى للثقافة لم تكن لديها نفس الخبرة وتركت الرواية بكل ما بها من نواقص لغوية، وكم تصورت أن المؤلف عليه التركيز على النواحى الفنية فى العمل الأدبى، أما الأمور الباقية فمن مسئولية الناشر، وبالفعل لقد ظلت هذه المشكلة معى دومًا، خاصة وأنا أعمل فى سلسلة روايات الهلال حيث كان المصححون غير مدققين، وكم سببوا لنا حرجًا مع المؤلفين، وقد قرأ الرواية بعد سنوات عديدة صديقى الشاعر بدر توفيق، وتولاها بالمراجعة، فأصبحت مأهولة للنشر، وهكذا دفعت بها إلى ناشر إلكترونى فطبعها، بما يعنى أن حظى مع الإصدارات الأولى كان سيئًا، من طباعة الاستنسيل إلى المجلس الأعلى، بما يعنى أن إصدارات المجلس كانت تذهب إلى المخازن دون طرحها فى أسواق التوزيع أو المعارض، وأن النسخ المهداة قليلة جدًا، أى أن الفرحة تأتى فقط من أنك تمسك بيديك كتابك لكنه لن يصل إلى الآخرين، ولذا فإنى أعتبر أن روايتى الرابعة «البديل» هى أول فرحتى، حيث صدرت فى سلسلة حقيقية بهيئة الكتاب، ويمكنك أن تراها فى أرفف أفرع الهيئة أو معرض الكتاب وربما فى سور الأزبكية، وكان من حسن حظى أن روايتى الأولى المترجمة صدرت عن دار الهلال، وحصل كاتبها «وليم جولدن» على جائزة نوبل فى الأدب.

هذه الرواية فى طبعتها الثانية كانت أيضًا فى مخزن اسمه الكمبيوتر، أى أنها مطبوعة إلكترونيًا فقط، ما يجعلنى أشعر بأن تجربة النشر غير مكتملة، وأن هذه الروايات التى أحببتها قد ظُلمت، وأن الذى قرأها قد أعجبته لكن هذا كان عددًا قليلًا من القراء.