كتالوج ترويض الصندوق.. تاريخ الشعارات السياسية

- 8 كلمات تتكرر فى معظم الحملات الانتخابية بينها «الشعب والديمقراطية والتغيير»

- الكتاب يحلل 20 ألف شعار انتخابى على مدى قرنين من الانتخابات حول دول العالم

- استغل الحالة الصحية لـ«بايدن» والقضايا المرفوعة ضد نجله

- استمد قوته من عقود طويلة من الإحباط الشعبى المكبوت ضد الديمقراطيين

- أحبط صعود منافسيه الجمهوريين وخاصة رون ديسانتيس

صدر كتاب «Eight Words That Changed the World» أو «ثمانى كلمات غيّرت العالم: تاريخ حديث لشعارات الانتخابات»، فى 8 يوليو الجارى، عن دار «بايتباك» للنشر، من تأليف كريس برونى لو، الخبير الدولى فى استطلاعات الرأى والحملات الانتخابية، والذى أدار حملات انتخابية فى 5 قارات لسياسيين وأحزاب سياسية، وقدّم استشارات للعديد من رؤساء الحكومات.

يرصد الكتاب كيف يمكن للشعار السياسى المناسب، إذا استُخدم فى الوقت المناسب من قِبل الحزب المناسب، أن يؤثر على الناخبين. وبالاعتماد على قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 ألف شعار سياسى، يكشف المؤلف حقيقةً لافتةً للنظر، هى أن 8 كلمات مؤثرة فقط كانت محورية فى نجاح معظم الانتخابات الرئيسية.

Eight Words That Changed the World.. تاريخ «الشعارات السياسية»: «أن تعد بكل شىء دون تحديد أى شىء»!

من «صفقة جديدة للشعب الأمريكى» لفرانكلين روزفلت إلى «حياة أفضل للجميع» لنيلسون مانديلا، مرورًا بشعار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «استعادة السيطرة»، «ولنجعل أمريكا عظيمةً مجددًا»، و«نعم، نستطيع»، امتدت هذه الكلمات القوية عبر القارات والأيديولوجيات، وأنهت صراعات، وألهمت تحولات مجتمعية شاملة، وتردد صداها فى جميع الأنظمة.

ويوضح المؤلف، فى كتابه المكون من ٢٧٢ صفحة، لماذا تلقى بعض الشعارات السياسية صدى عميقًا بينما تفشل أخرى، وكيف يُشكّل استخدامها النتائج السياسية، فكلمة واحدة قد تُحدث الفرق بين النصر والفشل.

ومن خلال المقابلات الحصرية، ورؤى الحملات الانتخابية، وعلم نفس الناخبين، يُطلع المؤلف القراء على أقوى الكلمات فى التاريخ، تلك التى تملك القدرة على الإثارة والتحفيز والإقناع، مؤكدًا أنه لا أحد ينكر أن العالم الآن يعيش فى عصر الشعارات السياسية.

على سبيل المثال، قال الكاتب إن هناك شعارين حدّدا معالم السياسة فى عام ٢٠٢٤، بداية من استخدام رئيس الوزراء البريطانى الحالى، كير ستارمر، شعار «التغيير»، مرورًا بوعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الخاص بـ«جعل أمريكا عظيمة مجددًا»، وكلاهما حقق انتصارات انتخابية.

وبينما استحوذ شعار «ماجا/ MAGA »، وهو اختصار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، على اهتمام الرأى العام فى الولايات المتحدة، ألهم شعار «ستارمر» الناخبين البريطانيين للرغبة فى المزيد من التغيير، وربما حكومة مختلفة.

واعتمادًا على خبرته الانتخابية فى جميع أنحاء العالم، توصل مؤلف الكتاب إلى أنه فى أمريكا والمملكة المتحدة، يميل المستشارون السياسيون إلى العمل مع طرف واحد فقط من الانقسام السياسى: «العمال» أو «المحافظون»، «الجمهوريون» أو «الديمقراطيين». ومع ذلك، يُظهر الكتاب تواتر بعض الكلمات و«عالمية» مفاهيم مثل «القوة» و«التغيير»، بغض النظر عن الاختلافات فى الأنظمة السياسية.

ويشير الكتاب إلى درس مهم للغاية هو أن الشعارات السياسية، مهما كانت صياغتها، وأينما كانت، لن تُجدى نفعًا إلا إذا ارتبطت بالاهتمامات الحقيقية للناخبين فى ذلك الوقت والمكان، وإذا طُبّقت بشكل صحيح، يمكنها كسب الأصوات، وتحديد السرديات، وصياغة القضايا الكبرى.

ومن بين قاعدة بيانات تضم ٢٠ ألف شعار انتخابى على مدى قرنين من الانتخابات حول العالم، انتهى «لو» فى كتابه إلى وجود ٨ كلمات ناجحة محورية فى معظم الحملات الانتخابية الرئيسية، تشكل الشعارات السياسية الحديثة، وتستخدمها الحركات والأحزاب، على اختلاف توجهاتها وأفكارها، وهى: «الوقت» و«الشعب» و«قوى» و«أفضل» و«الديمقراطية» و«التغيير» و«جديد» و«معًا»، مع إمكانية إضافة كلمة تاسعة هى «عظيم».

الشعب

الكلمة الأكثر شيوعًا فى الحملات الانتخابية الناجحة هى «الشعب»، وفقًا لتحليلات مؤلف الكتاب، والتى جمعها خلال ١٠ سنوات من البحث، مُستشهدًا بشعارى بيل كلينتون عام ١٩٩٢: «الشعب أولًا» و«من أجل الشعب من أجل التغيير» كمثالين على شعارات أحدثت فرقًا حقيقيًا، وسمحت للمرشح الرئاسى آنذاك باستغلال نقاط قوته، على عكس خصمه المتشدد جورج بوش الأب.

ومن خلال عمل المؤلف حوالى ٢٠ عامًا حول العالم مع مرشحين من اليسار واليمين، أثبتت التجربة أن هذه الشعارات ليست كلمات «سحرية» بأى حال، وأن الأمر كله يتعلق باختيار الشعار المناسب للمرشح المناسب فى الوقت المناسب.

قد تكون الكلمة المناسبة اختصارًا عاطفيًا لعقل الناخبين. كما أن الشعارات مرنة بشكل ملحوظ: فالاشتراكى فى بريطانيا، والمحافظ فى تركيا، والشعبوى فى المجر، يستطيعون جميعًا أن يكيفوا الكلمة لتلائم قصصهم الخاصة، وقد فعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا.

والمملكة المتحدة، المعروفة بـ«أم البرلمانات»، هى مصدر اثنين من أشهر الشعارات السياسية فى العالم، فقد اتضح أن شعار باراك أوباما الشهير: «نعم، نستطيع»، الذى ميّز حملته الانتخابية عام ٢٠٠٨، مُقتبس من حملة الزعيم القومى الاسكتلندى الراحل أليكس سالموند عام ١٩٩٧. وحتى شعار «ترامب»: «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا/ مرة أخرى»، له سابقة منسية، وهى دعوة رئيس وزراء بريطانيا الأشهر، ونستون تشرشل: «لـنجعل بريطانيا عظيمة مجددًا»، فى انتخابات عام ١٩٥٠.

ويعزى كريس برونى لو اعتماد اللغة السياسية على كلمات قليلة جدًا لأداء معظم العمل الشاق فى الحملات الانتخابية الحديثة إلى ٣ أسباب رئيسية هى: حق الاقتراع العام، ووسائل الإعلام، والغضب الجماهيرى.

ويوضح أن اختراع الشعارات كما يعرفها العالم بدأ بالاقتراع العام، لأنه بمجرد انتقال السياسة من غرف معيشة الطبقات المتعلمة إلى عتبات منازل الملايين، اضطرت الحملات إلى التحول إلى عبارات يسهل على أى شخص فهمها.

وأضاف أن الشعارات هدفت إلى توحيد الجماعات المتباينة، إلى الدمج لا التنفير، لذا، كل تطور فى وسائل الإعلام الجماهيرية قلل من طول الشعارات، فكافأ الراديو المقاطع الجذابة، وطلب التليفزيون مقاطع صوتية قصيرة، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعى مجرد وسوم «هاشتاجات».

ولأن العالم يعيش الآن فى عصر الغضب الجماهيرى، اكتشف الوسطيون فى تسعينيات القرن الماضى أن استخدام بعض هذه الكلمات الثمانى فى تجريدات غامضة كان مفيدًا لإخفاء المفاضلات الأيديولوجية، فوعدوا بكل شىء دون تحديد أى شىء.

مثلًا «حزب عمال جديد.. حياة جديدة لبريطانيا» كان شعار تونى بلير عام ١٩٩٧، و«الشعب أولًا» كان شعار بيل كلينتون عام ١٩٩٢، و«حياة أفضل للجميع» كان شعار نيلسون مانديلا عام ١٩٩٤. هذه كانت النماذج، ومنذ ذلك الحين، تضغط معظم الشعارات على نحو مماثل: عبارات قصيرة وفارغة يعلق عليها الناخبون آمالهم، ما يتيح للسياسيين مجالًا واسعًا للمناورة.

ويُركز أحد فصول الكتاب على نيلسون مانديلا، والانتخابات العامة فى جنوب إفريقيا عام ١٩٩٤، فقد كان حزب «مانديلا»: «المؤتمر الوطنى الإفريقى» مُصممًا على اختيار شعار «حان الوقت»، لكن الخبيرين الاستراتيجيين السياسيين الأمريكيين فرانك جرير وستانلى جرينبرج حذرا الزعيم الشهير من أن هذا الشعار قد يُنفر ٥ ملايين جنوب إفريقى أبيض، والذين لم يكونوا بالتأكيد متحمسين لتولى واحد من ذوى البشرة السمراء رئاسة البلاد.

وبعد الانقسامات الصارخة التى شهدها عهد الفصل العنصرى، كان تحقيق المصالحة الوطنية أمرًا بالغ الأهمية، لذا، تخلى «مانديلا» عن هذا الشعار، واختار بدلًا منه شعار «حياة أفضل للجميع»، وهى كلمات توحى بالتفاؤل والشمولية، وفعل ما تفعله جميع الشعارات الجيدة: لا إقصاء لأحد، ودعوة الجميع للمشاركة فى بناء مستقبل أكثر إشراقًا. لكن فى زمن آخر ومكان آخر، نجح شعار «حان الوقت»، حين استخدمه ياكوف ميلاتوفيتش عام ٢٠٢٣، وفاز من خلاله برئاسة جمهورية الجبل الأسود، ضمن حملة تهدف إلى انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى.

لنجعل أمريكا عظيمة

خصص المؤلف فصلًا من الكتاب لشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، الذى يزعم دونالد ترامب أنه ابتكره عام ٢٠١٢، حين كان جالسًا على مكتبه فى الطابق الـ٢٦ من برجه الشهير، قبل أن يسجله فى مكتب العلامات التجارية الأمريكى، مقابل رسوم قدرها ٣٢٥ دولارًا، لمنع السياسيين الآخرين من استخدامه.

لكن الحقيقة أن «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» كشعار سياسى حاشد، يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، ففى عام ١٩٥٠، خاض حزب «المحافظين» انتخابات عامة تحت شعار: «لنجعل بريطانيا عظيمة مجددًا»، وحقق رونالد ريجان نجاحًا أكبر فى عام ١٩٨٠، عندما استخدم شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا».

ويرى المؤلف أن المشكلة الآن هى أن الناخبين فى جميع أنحاء العالم يشعرون بخيبة أمل من الشعارات المجردة على مدى عقود، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق هذه الرسائل الإيجابية، أدى إلى صعود الحركات الشعبوية، التى تجسدت فى ثورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفوز «ترامب».

ويسعى العديد من السياسيين اليوم إلى الفوز بوعد خطابى بالتغيير. لكن، وكما اكتشف حزب «العمال»، تلاشت فترة السماح للتنفيذ، مع توقع الناخبين البريطانيين المتعجلين الآن تغييرًا سريعًا، وليس فى شكل برلمانى.

وعلى النقيض، حاول شعار ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» وحملته، التحرك بسرعة لتحقيق الديناميكية الضمنية للشعار، وشاهد العالم توقيعه عددًا لا يُحصى من الأوامر التنفيذية على المسرح العالمى، بأسلوب مسرحى وصياغته الجديدة، أو بالأحرى «وجبات سريعة سياسية»، تُشكّل تحديًا. والآن، كل سياسى من التيار السائد، يُطلق شعارات ويتعهد بـ«التغيير» يتعرض إلى ضغوط لتحقيق نتائج فورية، بأفعال لا مجرد أقوال مجردة.

وشدد الكاتب على أن اختيار الشعار المناسب أمر أساسى، معتبرًا أن الانتخابات العامة الكندية لعام ٢٠٢٥ تعد دراسة حالة مثالية، فقد أثار شعار مارك كارنى «كندا قوية» الوحدة والصمود فى وجه تهديد خارجى، وهو التعريفات الجمركية المفروضة من دونالد ترامب.

ونجح هذا الشعار فى مواجهة شعار بيير بواليفير «كندا أولًا- للتغيير». ولم يُسهم استخدام «بواليفير» للكلمة إلا فى تسليط الضوء على برنامجه المحفوف بالمخاطر، والمخالف لأجندة «ترامب» التخريبية، ما عزز لاحقًا خطاب «كارنى» الداعى للاستقرار.

ويرى الكاتب فى النهاية أن الشعارات السياسية لم تكن أكثر أهمية مما هى عليه فى هذا العالم المهووس بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، وتزداد الأمور تعقيدًا مع الشعارات المُولّدة بـ«الذكاء الاصطناعى»، والمُوجّهة بشكل مُفرط للأفراد، باستخدام الكلمات الثمانى فى تركيبات لا تُحصى، والتى يُرجّح أن تُفرّق الناس بدلًا من أن تجمعهم.

?How Trump Retook the White House.. كيف استعاد ترامب السيطرة على البيت الأبيض؟

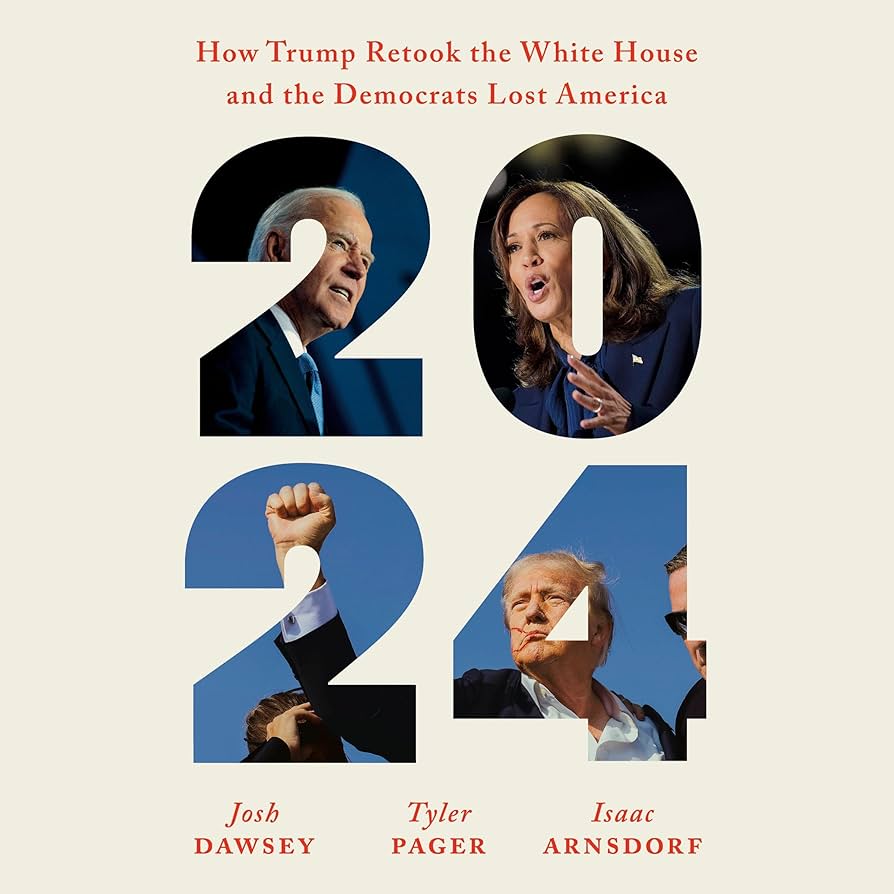

«هل كان من الممكن أن تسير الانتخابات الأمريكية لعام ٢٠٢٤ بشكل مختلف؟» هذا هو السؤال الذى يُطرح فى كتاب «٢٠٢٤: كيف استعاد ترامب السيطرة على البيت الأبيض» «٢٠٢٤: How Trump Retook the White House»، الذى صدر الأسبوع الماضى عن دار النشر «بنجوين راندوم هاوس».

الكتاب يُعد الأحدث فى سلسلة طويلة من الإصدارات التى تناولت الانتخابات المُربكة والفوضوية للعام الماضى؛ وهى انتخابات بدأت بمرشّح ديمقراطى يرفض التنازل لوجه جديد، وانتهت بعودة أحد أقلّ الوجوه قبولًا إلى البيت الأبيض. وجمع مؤلفو الكتاب «جوش داوسى، وتايلر بيجر، وإيزاك أرنسدورف»، وهم صحفيون فى «وول ستريت جورنال، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست» على التوالى، مصادرهم لإعادة سرد أحداث الحملات الانتخابية خلال السباق الأخير للبيت الأبيض من البداية إلى النهاية.

ويدور كتابهم حول سلسلة من التساؤلات، ولحظات كان من الممكن أن تتغير فيها رياح السياسة، وبالتالى تتغير النتائج، وأبرز تلك التساؤلات «ماذا لو حشد رون ديسانتيس المزيد من الدعم والتبرعات وهزم (ترامب) خلال اختيار الحزب الجمهورى لمرشحهم أو على الأقل هدد وجوده فى الانتخابات التمهيدية؟».

ومن خلال الإجابات على تلك التساؤلات يكشف الصحفيون البارزون الحائزون على عدة جوائز، القصة الكاملة والعميقة لأكثر الحملات الرئاسية اضطرابًا وتداعيات فى تاريخ الولايات المتحدة والعالم، ويشرحون كيف استعاد أول رئيس أمريكى يُدان بجريمة، السيطرة على البيت الأبيض.. وبأى ثمن؟.

ويقدم الكتاب سردًا مرعبًا لكيفية تغلب «ترامب» ومستشاريه على ١٢ منافسًا فى الانتخابات التمهيدية، وأربع لوائح اتهام ومحاولتى اغتيال، فضلًا عن أخطائه السابقة، ليفوز فى الانتخابات ويمهّد الطريق لولاية ثانية أكثر عدوانية وقسوة وجنونًا من الأولى.

الكتاب الذى يضم بين دفتيه ٤١٦ صفحة، رغم ثقل معلوماته واستعانته بالكثير من الوثائق والأسرار وتصريحات للكثير من السياسيين الأمريكيين، غالبًا ما يتسم بروح الدعابة السوداء، خلال سرد أحداث موسم الحملات الانتخابية الذى استمر عامين، والذى بدأ بإعلان دونالد ترامب ترشحه للرئاسة مجددًا.

ويُطلع القراء على ما وراء الخطب والتجمعات والمناظرات ليكشف عن أعمق أسرار الحملات الرئاسية للحزبين الجمهورى والديمقراطى، ابتداءً من أغسطس ٢٠٢٢، وبحث مكتب التحقيقات الفيدرالى «FBI» فى منتجع «مار لاجو» عن وثائق سرية، وقرار «ترامب» اللاحق بالترشح للرئاسة مرة أخرى.

ويروى كل من داوسى وبيجر وأرنسدورف كيف منع «ترامب» صعود منافسيه الجمهوريين، بمن فيهم رون ديسانتيس، وكيف اعتمدت حملته بقيادة سوزى وايلز استراتيجيةً ناجحة، ويكشفان بتفاصيل لأول مرة عن كيف تجاهل جو بايدن وفريقه المخاوف بشأن سنه، وتجاهلوا أرقام استطلاعات الرأى، وصدوا الجيل الجديد من الديمقراطيين المتحمسين، خاصة فى الوقت الذى كان «بايدن» يواجه محاكمة ابنه «هانتر».

وبعد أن أجبره أداؤه الكارثى فى المناظرة مع «ترامب» على الانسحاب، اختار «بايدن» نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحةً وكلّفها بإدارة أقصر حملة رئاسية فى تاريخ الولايات المتحدة الحديث، مع ١٠٧ أيام فقط لتشرح نفسها، وافتقرت الأخيرة إلى الوقت أو المساحة الكافية للتفوق، وهو تحدٍّ فى حد ذاته، ولكنه تحدٍّ جعله «بايدن» أكثر صعوبة، وكانت نتيجته أنه فى الخامس من نوفمبر ٢٠٢٤، انتُخب «ترامب» رئيسًا سابعًا وأربعين للبلاد، ليعود إلى السلطة مُطلق العنان، مُتوقًا للانتقام.

تصويت انتهى قبل أن يبدأ

يرى المؤلفون أنه كان هناك رأى سائد بين بعض المطلعين على الشأن السياسى مفاده أن هذه الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ، حيث اعتقدت الغالبية العظمى من الأمريكيين أن البلاد تسير فى الطريق الخطأ، لقد سئموا من التضخم والهجرة والصراعات الخارجية، وألقوا باللوم على الرئيس ونائبته آنذاك فى شعورهم بانعدام الأمن الاقتصادى والعالمى.

ووفقًا لمئات المقابلات مع الأشخاص الأقرب إلى حملات «ترامب وبايدن وهاريس»، تعلقت الانتخابات بمصادفات وقرارات فردية كانت لها عواقب وخيمة، وكان من الممكن أن تسير فى اتجاه مختلف بسهولة، لو أن الجمهوريين تخلوا عن «ترامب» كأى رئيس سابق مهزوم، أو التفوا حول بديل واحد، لو أن الديمقراطيين مُنيوا بهزيمة ساحقة، كما كان متوقعًا، فى انتخابات التجديد النصفى لعام ٢٠٢٢، ولم يترشح جو بايدن لإعادة انتخابه.

وقال المؤلفون إن نتيجة الانتخابات مهما كانت، كانت ستؤثر على حياة مليارات البشر حول العالم وعلى مسار التاريخ البشرى بشكل عام، فقد رأى «بايدن» فى «ترامب» تهديدًا وجوديًا لأسلوب الحياة الأمريكى كمجتمع ديمقراطى حر.

وتوقع «بايدن» أن تكون إدارة «ترامب» الثانية أكثر تطرفًا وقسوة من الأولى، فقد صوّر حملته الأولى ضد «ترامب» فى عام ٢٠٢٠، على أنها «معركة من أجل روح الأمة»، ليزداد رعبه من عنف السادس من يناير واقتحام مبنى الكونجرس، واعتقد أن «ترامب» وحركته يزدادان خطورة، وكان قلقًا بشأن خسارة البلد الذى عرفه، لكنه اعتقد أن ذلك مجرد انحراف فى التاريخ.

ودأب «بايدن» ومستشاروه على تقييم التوجهات السياسية، وخلصوا إلى أن الترشح لإعادة الانتخاب هو الخيار الأمثل، وكانوا يعتقدون أنه يُحسن الحكم، وكانوا متوافقين مع رأى المحللين الذين صنّفوا «بايدن» بين أنجح الرؤساء المعاصرين.

وجاء ترشح «هاريس» لهزيمة المشككين فيها أولًا، وأرادت أن تثبت أنها أكثر من مجرد مرشحة لم تصل حتى إلى رئاسة ولاية عام ٢٠١٩، وبدأت منصبها كنائبة للرئيس بدايةً صعبة، وبدأت الصحافة والجمهور يتجاهلونها إلى حد كبير، ولكن بينما لم يكونوا يراقبونها، حسّنت فريقها ومهاراتها، وأرادت أن تُثبت نفسها كقائدة وطنية ذات قوة سياسية، ثم فجأةً وُضعت فى موقف استثنائى، وأمل الديمقراطيون بشدة أن تتمكن من التغلب على جميع زلات وعثرات «بايدن» إذا لم ترتكب المزيد من الأخطاء.

وجاءت الانتخابات فى عام من القلق العميق بشأن التدهور الوطنى، والتكنولوجيا الجديدة، وفشل الحكومة، وتغير القيم الاجتماعية، فلطالما استمد «ترامب» قوته من عقود من الإحباط المكبوت من إخفاقات النظام الديمقراطى الأمريكى فى معالجة المصاعب والمشاكل التى يواجهها الناس فى حياتهم اليومية. وفى عام ٢٠٢٤، رأى أنصاره المؤسسات الأمريكية تتحد ضدهم، من الاقتصاد إلى الثقافة، ما دفعهم إلى التعاطف مع محنته القانونية، رغم أنهم لم يختبروا مثلها من قبل.

وأدرك «ترامب» أن مصير محاكماته يتوقف على عودته إلى منصبه، ما يعنى أن رهانات الانتخابات تشمل حريته الشخصية، ولعلّ دافعه كان مماثلًا لتأثير ذلك على أعماله وعلامته التجارية وثروته واسم عائلته، كما كان يترشح للانتقام من هزيمته فى عام ٢٠٢٠ التى لم يستطع الاعتراف بها أو قبولها، وبينما أبدى الناخبون اهتمامًا أقل بصحته من «بايدن»، كان «ترامب» فى سنّ يمرض فيها ويموت العديد من أصدقائه وأقرانه، وكان يتحدث بشكل متزايد عن موته وإرثه، ولم يُرد أن يبدأ نعيه بـ«مجرم» و«فاشل».

وفى هذا المسعى، حظى «ترامب» بدعم من مستشارته العليا، سوزى وايلز، التى سعت إلى استعادة سمعتها السياسية وإثبات أن إدارة حملة انتخابية ضمن عالم «ترامب» ليست مهمة مستحيلة، فأرادت أن تُظهر أنّ الحملة لم تكن مضطرة لأن تسير على خطى سابقاتها، حيث ساد الفوضى والتضليل، ولم يكن لزامًا أن تنتهى بخيانة من داخل الفريق، كما حدث لكثير من المستشارين الذين سبقوها.

وكان من السهل أن يُغفل مدى ضعف «ترامب» فى مستهل حملته الانتخابية، أواخر عام ٢٠٢٢، إذ واجه صعوبة فى جذب كبار الشخصيات الجمهورية لحضور حفل إطلاق حملته، وفى ذلك الوقت، كان الحماس داخل الحزب الجمهورى موجّهًا نحو مرشّح آخر، اعتُبر النسخة الجديدة والمحسّنة، بل سادت لحظة بدا فيها احتمال عدم ترشّح «ترامب» واردًا بالفعل.

ويتجاوز مؤلفو الكتاب مجرد كشف كواليس السباق إلى البيت الأبيض وانتخابات عام ٢٠٢٤؛ إذ يسردون كيف أسهمت النخب، عن غير قصد، فى تمكين عودة «ترامب» إلى سدة الحكم، رغم سيل الاتهامات الجنائية التى أفضت إلى ٣٤ إدانة، بالإضافة إلى دعاوى مدنية غُرّم فيها بمئات الملايين من الدولارات.

ويُرجع المؤلفون ذلك إلى أن «ترامب» استمد قوته من عقود طويلة من الإحباط الشعبى المكبوت، الناتج عن إخفاقات النظام الديمقراطى الأمريكى فى معالجة المصاعب اليومية التى تواجه المواطن العادى.

أوباما «الوغد»

تحدث الكتاب عن الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، فى أكثر من موضع، مبينًا كيف انتقد حملة «بايدن» لإعادة انتخابه لولاية ثانية، وكيف رأى موظفو البيت الأبيض أن «أوباما» وغد لم يحترم «بايدن» وأساء معاملته.

وكشف الكتاب أن باراك أوباما دق ناقوس الخطر بشأن تعثر مساعى جو بايدن لإعادة انتخابه قبل عام تقريبًا من يوم الانتخابات، محذرًا موظفى نائبه السابق من أن «حملتكم فوضوية».

ويروى المؤلفون أنه فى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، تلقى «بايدن» اتصالًا من «أوباما» يهنئه بعيد ميلاده الحادى والثمانين، ودعا الأول رئيسه السابق إلى البيت الأبيض لتناول الغداء ولكن «أوباما» ظلّ «متشككًا بعض الشىء» فى ترشح «بايدن» لولاية ثانية، وعندما التقى الاثنان لتناول الغداء فى ديسمبر ٢٠٢٣، حذر «أوباما» من أن تقسيم قيادة الحملة بين و«يلمنجتون» و«واشنطن» لا يناسب اتخاذ القرارات السريعة التى تتطلبها الانتخابات الرئاسية الحديثة.

وبعد تناول الغداء، لم يُغادر «أوباما» البيت الأبيض على الفور؛ بل توقف لزيارة كبار موظفى «بايدن»، الذين سبق أن عمل العديد منهم معه خلال فترته الرئاسية، وشاركهم تفاصيل حديثه مع الرئيس، وكان أكثر صراحةً فى تقييمه، إذ قال لهم «حملتكم فوضوية»، والتقط «بايدن» التحذير بجدية، وفى يناير ٢٠٢٤، أصدر تعليماته لنائبة رئيس موظفى البيت الأبيض، «جين أومالى ديلون»، بإصلاح الحملة الانتخابية.

وبعد فترة وجيزة، أعلن «بايدن» أن «أومالى ديلون» ستنتقل إلى «ويلمنجتون» لتتولى رئاسة الحملة، فيما بقى مستشاره السياسى المخضرم «مايك دونيلون» فى واشنطن ليتولى مهمة «كبير الاستراتيجيين».

وأوضح الكتاب أنه بالنسبة لمؤيدى «بايدن»، كان «أوباما» يُنظر إليه باعتباره وغدًا؛ فقد اعتقدوا أن الأخير، إلى جانب دائرته المقربة، دأبوا على عدم احترام «بايدن» وإساءة معاملته، رغم خدمته المخلصة كنائب للرئيس.

وشعر هؤلاء المؤيدون بالارتياح حين عاد «أوباما» علنًا إلى البيت الأبيض لأول مرة خلال رئاسة «بايدن»، وافتتح خطابه بقوله: «شكرًا لك، نائب الرئيس بايدن»، وسارع «أوباما» إلى الإشارة بأنه كان يمزح، لكن بالنسبة لمؤيدى «بايدن»، اعتُبر ذلك أحدث تجلٍ لغطرسة «أوباما» تجاه خلفه فى الحكم.

وفى موضع آخر، كشف المؤلفون القصة الكامنة خلف الصورة التى انتشرت على نطاق واسع للرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، وهما يتبادلان ما بدا أنه حوار ودى خلال جنازة جيمى كارتر الوطنية، التى شهدت حضور عدد من رؤساء الولايات المتحدة فى يناير ٢٠٢٥.

والتُقطت الصورة فى ٩ يناير داخل كاتدرائية واشنطن الوطنية، حيث ظهر الرئيسان مبتسمَين أثناء حديث قصير دار بينهما، وبالنظر إلى تاريخهما الحافل بالجدل وعلاقاتهما المتوترة، أثارت تلك اللحظة موجة من التكهنات حول طبيعة الحوار الذى جمعهما فى تلك المناسبة الاستثنائية.

والمفاجأة التى كتبها المؤلفون حول الحديث الذى دار خلال التقاط تلك الصورة، أن «ترامب» دعا «أوباما» خلال جنازة كارتر للعب الجولف معه، وأغراه بوصف جمال ملاعب الجولف العديدة التى يمتلكها حول العالم، بما فى ذلك مواقع فى اسكتلندا وأيرلندا وفلوريدا وإندونيسيا ونيوجيرسى ودبى وواشنطن العاصمة، من بين أماكن أخرى.

ووفقًا للكتاب، عندما وصل «أوباما» إلى الجنازة، رحب بالرؤساء ونواب الرؤساء السابقين الآخرين الحاضرين، الذين وقفوا جميعًا للتحية، ولم يقف «ترامب»، الذى حضر الجنازة برفقة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، لتحيته، لكن بعد لحظات، شوهد الاثنان يتحدثان، وأقرّ «ترامب» آنذاك بأن حديثه مع «أوباما» فى المراسم بدا ودّيًا للغاية.

وقال «ترامب»، خلال تصريحاته لإحدى القنوات، بعد ساعات من جنازة «كارتر»: «لم أُدرك مدى الود الذى بدا عليه، وربما نُعجب ببعضنا البعض»، وأضاف: «لدينا فلسفات مختلفة بعض الشىء، أليس كذلك؟ لكن على الأرجح... لا أعرف، لقد كنا على وفاق».