صُنع الله.. الذى أتقن كل شىء كتبه! (ملف)

- قراءته غوص فى أعماق القداسة والطهر الإبداعى الذى هزم كل الإغراءات

- ابتكر أساليب جديدة فى الرواية

- يجعلك تتجرع مرارة الإحباط دون أن ينقل لك العدوى.. وتميز بالسردية الموجزة العميقة التى استلهمها من هِمنجواى

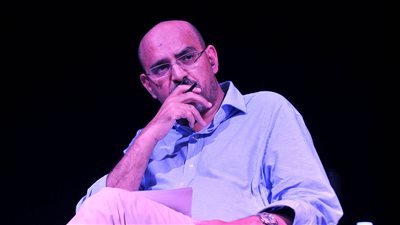

قبل نحو أسبوع، مُنيت الأوساط الثقافية المصرية والعربية بخبر حزين، هو رحيل الروائى الكبير صنع الله إبراهيم، الذى لم يكن مجرد روائى بل حالة فكرية وجمالية متفردة، كسرت القوالب التقليدية للسرد، ووسّعت حدود الرواية لتصبح أداة للمساءلة والتأريخ والمقاومة.

«صنع الله» الذى كان يكتب كما يعيش متسلحًا بالصرامة الأخلاقية والوعى السياسى الحاد، والانحياز الذى لا يتزعزع لقضايا الإنسان فى وجه السلطة والهيمنة، ترك ذكريات لا تنسى فى قلوب محبيه، سواء كان قراءه العاديين، أو الذين زاملوه أو تتلمذوا على يديه فى ميادين الثقافة والأدب.

ولأن ذكريات هؤلاء عن «صنع الله» تستحق أن تكون مصدر إلهام للأجيال، خصصت «حرف» ملفًا شاملًا لشهادات المثقفين المصريين والعرب حول الراحل، وحضوره الثقافى الصلب، ومواقفه التى لم تلن أمام الإغراءات، ليصبح ضميرًا حيًا للأدب العربى، وواحدًا من القلائل الذين جعلوا من الكتابة فعلًا سياسيًا بامتياز، دون أن يفقدوا حسهم الفنى أو صدقهم الإنسانى.

وحيد الطويلة: تجسيد حقيقى لـ«عش حرًا أو مت كالأشجار وقوفًا»

«إن عشت فعش حرًا أو مت كالأشجار وقوفًا».. أغنية سميح شقير التى تخاطب كرامة البشر ليعيشوا أحرارًا، ويموتوا أيضًا واقفين، لعلها تنطبق أكثر ما تنطبق على صنع الله إبراهيم، الروائى الكبير الذى غادرنا لتوه.

قُل عن «صنع الله» ما تشاء، سيبقى منه دائمًا أنه كان يمثل الضمير الإنسانى، ضمير البشر والكُتّاب الأحرار، مشروع قائم على ساقين متشابهتين ضد الاستبداد والقهر. لا تستطيع أن تقول نذر حياته لهما، بل هما صلب الحياة عنده، الحياة العادية المفترض أنها منذورة لسلام البشر.

تراه فى مترو مصر الجديدة، فى الوقت الذى بدأت الطبقية و«الميكروباص» يزاحمانه، مُصرًا فى ذلك على «عاديته»، على فكرة أننا متساوون ولنا نفس الحقوق، وربما لنا الهيئة نفسها مع اختلاف طفيف فى الملامح لإغناء المشهد. تراه بقميصه المخطط التقليدى البسيط، واحد يشبه الناس تمامًا، بينهم ومن بينهم.

جرب صنع الله إبراهيم كثيرًا، بل ربما ارتبط التجريب فى جزء من شكل الرواية باسمه، طبخ لنفسه طبخة خاصة، سواء أعجبتك أم لا، لكنها تركت بصمة وملمحًا وزاوية وحدها فى صورة الرواية.

عبر «صنع الله» إذن عن حياته، التى تتقاطع مع حياتنا فى الأشواق والهموم. رصد بقوة التوثيق التحولات التى حدثت فى المجتمع المصرى باللحم والدم، بالفقر قل الإفقار، والطبقية واعتدائها على قيمة الضمير، من اشتراكية «ناصر»، الذى أظن أنه أحبه لكنه اعتقله، إلى تجربة «الانفتاح»، ثم تجربة من كاد أن يوصم نظامه بأنه «لُطخ»!

لا يذكر اسم «صنع الله» وحده، بل يذكر دائمًا مقرونًا بالضمير، وأجمل شىء عند الكاتب أن يعبر عن ضمير الناس، أو أن يلحقه هذا الوصف. عاش كما يؤمن رجل يشبه مبادئه، لم يترك شيئًا يمس الناس إلا وغاص فيه، كاتب لم يكن حادًا، وإنما حازم حاسم فى رؤيته لتقلبات مجتمعه.

لعله استعار عبارة زياد رحبانى، التى قال فيها: «لا أريد أن أغير النظام، وكل ما آمله ألا يغيرنى النظام». كان «زياد» أكثر نعومة وسخرية فى تعبيره عن هذا المعنى.

إن كان هناك أحد ينازع «صنع الله» فى ذلك بالفعل، فهو الموسيقى والكاتب والمغنى زياد رحبانى. رحلا فى أيام متقاربة، صورة اليسارى الأنظف تلاحقهما، وتدمع على زمن بهى ضاع بين الاستبداد والقهر، لكنهما اكتسبا شرف مقاومة الاثنين.

الآن تغيب صفحة أخرى نبيلة جنب أختها، تاركين للبشر لفظًا واحدًا يصلح للحياة والفن: «قاوم.. قاوم».

إيهاب بديوى: لم يكن مجرد روائى بل شاهدًا ومؤرخًا للوجع العربى

رحل صنع الله إبراهيم، وبغيابه يرحل صوت ظلّ على مدار عقود يُشبه الأجراس التى لا تهدأ، تُوقظ الضمائر وتكسر صمت القبول. لم يكن مجرد روائى ينسج الحكايات من خيال، بل كان شاهدًا ومؤرخًا للوجع العربى، كاتبًا حمل على كتفيه مسئولية الكلمة كما تُحمل الأمانة، رافضًا أن تكون الرواية مجرد متعة جمالية منفصلة عن قضايا الناس.

وُلد فى قلب القاهرة عام ١٩٣٧، وامتحنته الحياة مبكرًا بالاعتقال، فخرج من أسوار السجن وفى جعبته وعى جديد، أكثر صلابة ووضوحًا. جعل من تجربته خلف القضبان شرارة أولى لإبداع أدبى مختلف، فكانت روايته «تلك الرائحة» صرخة تمزج بين قسوة الواقع وحلم الحرية. منذ ذلك الحين، لم يُهادن سلطة، ولم يكتب من أجل رضا الحكّام أو رضا السوق.

فى أعماله، امتزج التوثيق بالسرد، فكانت الصفحات تفيض بأسماء الأماكن، بتواريخ الأحداث، وبقصاصات الصحف التى تثبت أن ما يرويه ليس وهمًا ولا زخرفًا بل مرآة للعصر.

كتب عن السد العالى فى «نجمة أغسطس»، وعن قمع السلطة فى «اللجنة»، وعن وجوه الحياة اليومية فى «ذات»، وعن السجن والطبقية فى «شرف». فى كل عمل كان يحفر عميقًا فى جدار الصمت، كاشفًا عما تحاول السياسة إخفاءه.

لقد أحببتُ مواقفه القوية التى لا تلين، وتأثرتُ بكتاباته الواقعية، التى لامست نبض الحياة وكشفت عن وجوهها المخفية، رغم أننى لم أحظَ بشرف لقائه شخصيًا. لكن كلماته كانت حاضرة دائمًا فى وعيى، ترافقنى كصديقٍ لا يُرى، وتمنحنى جرأة السؤال ووضوح الموقف.

أما هو، فكان نصّه موازيًا لمواقفه. يكفى أن نتذكر يوم رفض جائزة الدولة فى ٢٠٠٣، مُعلنًا على الملأ عن أن لا شرف فى تكريم تمنحه سلطة تقمع شعبها. ذلك الموقف وحده كفيل بأن يخلده فى ذاكرة الحرية، لأنه اختار أن يدفع ثمن صدقه من راحته وامتيازاته، مُؤمِنًا بأن الكاتب الحقيقى لا يساوم على الكلمة.

السيد نجم: امتطى السياسة واعتلى بها أسوار كل الحواجز

لا أدرى السبب الحقيقى وراء نظرتى بإكبار وتقدير مُبالَغ فيه لجيل كامل دون استثناء، هو جيل الستينيات، ويمثلهم اليوم المبدع صنع الله إبراهيم، الذى فقدته الحياة الأدبية منذ أيام قليلة.

أنا من الجيل التالى لجيل «صنع الله»، جيل السبعينيات، وعند بعض النقاد من جيل الثمانينيات، المهم الموثوق فيه أننى من الجيل التالى فى الحياة الأدبية بعد جيل الستينيات، الذى أفرد الواقع الثقافى لرجاله الصفحات والتسجيلات، وسعت نحوه كل وسائل اﻹعلام.

المقابلة الأولى لى مع «صنع الله» كانت منذ سنوات تُعتبر قليلة بالنسبة لعمر كل منا، فى أحد مؤتمرات هيئة قصور الثقافة، وكان الأديب الراحل هو الرئيس الفخرى لهذا المؤتمر. كنت قد قرأت أغلب ما نُشر له حتى تلك الفترة، وهو قليل على كل حال، لأنه ليس ممن يكتبون بغزارة، بل يكتب ذاته من خلال المجتمع وأحواله. طوال فترة المؤتمر تقابلنا عدة لقاءات غير مُخطط لها، مثل اللقاء فى مطعم الفندق، أو فى إحدىى الندوات، أو عند متابعة الحوارات، أو فى الطريق ﺇلى الغرفة للنوم.

لم يكن من الشخصيات الحريصة على الثرثرة أو الابتسام فى كل الأوقات، اللهم مرة واحدة كان مبتسمًا وجادًا كعادته، أثناء إلقاء ندوته الخاصة، التى تحدث فيها عن تجربته الحياتية والإبداعية.

لعل أهم ما خلصت إليه، بعد قراءة أعمال الكاتب ومقابلاته القليلة، أنه يمثل الجيل الذى امتطى السياسة واعتلى بها أسوار كل الحواجز السياسية فى تلك الفترة، وهو ما أكسب «صنع الله» وجيله سمات خاصة، تتمثل فى الرؤية الاجتماعية والتحليل العميق للذات فى الوقت نفسه.

لا أدعى صداقتى الشخصية بالكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، لكنى أعتز بكل ما قرأت له من أعمال، وعلى يقين بأن الذاكرة الأرشيفية الإبداعية العربية السردية لن تتجاهل اسمه وما أنتجه، حتى ولو لم يكن غزيرًا كغيره.

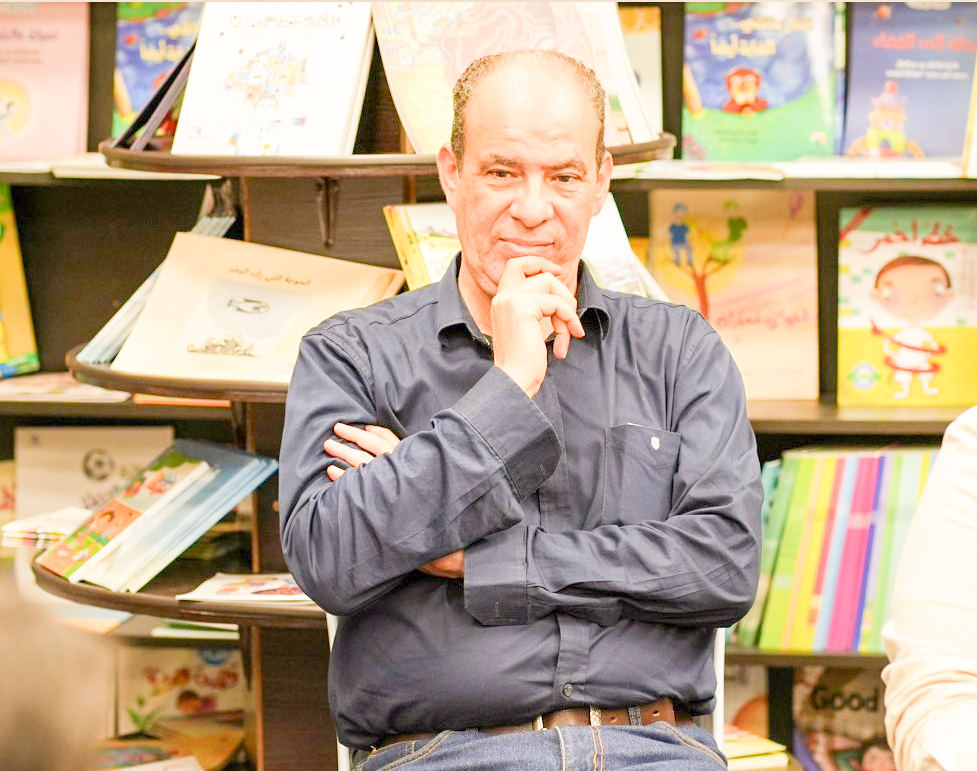

محسن يونس: كتاباته للصغار جعلت منه مؤسسة ثقافية وأدبية

كان اسم صنع الله إبراهيم حاضرًا بقوة فى بداية السبعينيات بالنسبة لى، عن طريق الحديث عن شيئين يمسان حياته، اعتقاله، وكتابته داخل المعتقل رواية عنوانها «تلك الرائحة» خارج ما يطرحه شكل ومحتوى الرواية المصرية حينئذ، وهذا شغلنى كثيرًا، كنت أريد الحصول على هذه الرواية بشدة، فلما حصلت عليها كأنها من الممنوعات، عكفت على قراءتها. فى كل صفحة أكتشف كتابة غير الكتابة الموجودة والمسيطرة، إنه يضع القارئ فى قلب الحدث يعانى مثله مثل أبطاله، والكاتب لا يصف حالتهم ويمضى، بل يجعلك كقارئ ممسوسًا بالحالة، داخلها على امتداد العمل، ولن تخرج منه كما دخلت حتى لو كنت حاملًا رأيًا سلبيًا.

إن هاجس أن يكون مختلفًا - وهذا ظنى - دافع قوى لدى «صنع الله» فى المغامرة بالكتابة على غير مثال، وأظن أيضًا أن مغامراته الإبداعية مع الأرشفة والتسجيلية كانت نابعة من هذا الدافع، ما شغلنى كثيرًا، وتتبعته هو جانب آخر فى مسيرة إبداعه المتنوع، من الكتابة الروائية ذات الشكل والمحتوى الذى لا يشابه أحدًا، ويعد إضافة فى مسيرة الأدب المصرى والعربى، إلى جانب كتابة السيناريو السينمائى، إلى مجال آخر لا أحد يتحدث عنه كثيرًا، هذا الجانب هو كتابته الموجهة للصغار، ما يجعلنا نقول إن صنع الله مؤسسة ثقافية وأدبية وحده، ما يهمنى فى كلمتى هذه هو أعماله الموجهة للأطفال.

نرى بوضوح اختياره ألا يكون كاتبًا للموعظة الحسنة، وكيف تكون طفلًا متحليًا بالأخلاق، يحبك والداك والناس، تلك الكتابة الخالية من شعلة الإبداع الحقيقى. اختار «صنع الله» جانبًا يكاد يكون غير موجود بمكتبتنا، وهو الجانب العلمى، فهكذا ينبغى علينا أن نوجه أطفالنا، نأخذ بأيديهم إليه، وكلنا أمل أن يتغير وجه مجتمعنا نحو الأفضل فى الرقى والتقدم، فالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية تقوم بدورها فى الجانب الأخلاقى، ويصبح الكاتب هنا ثرثارًا لا يقدم جديدًا.

تعامل فى الثمانينيات من القرن الماضى مع دار «الفتى العربى» حيث نشرت له عدة أعمال «رحلة السندباد الثامنة»، و«يوم عادت الملكة القديمة»، و«عندما جلست العنكبوت تنتظر»، و«الدلفين يأتى عند الغروب»، و«اليرقات فى دائرة مستمرة»، ومسرحية «الحياة والموت فى بحر ملون»، و«حكايات علمية للصغار» وهى مجموعة من الحكايات التى تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية للأطفال بطريقة مشوقة وممتعة.

مجدى القشاوى: نصحنى بالعمل فى صفحة «الحوادث»

المرة الأولى التى قابلت فيها الأستاذ صنع الله إبراهيم كانت فى شقته بمصر الجديدة. ما إن قدمت نفسى حتى سألنى مباشرة: تعرف فتحى القشاوى؟ وحين أجبت أنه ابن عمى، بدأ حكيًا متدفقًا عن نزوله ضيفًا عليه فى شقته بلبنان، حين كان مراسلًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وثراء هذه الفترة وتعرفه على كبار المثقفين اللبنانيين والعرب.

الحديث عن لبنان استدعى رواية «بيروت بيروت»، والحرب الأهلية، والدور الكارثى للإعلام الزائف، وهشاشة البنى الاجتماعية والسياسية فى عالمنا العربى.

واستدعت الرواية حديثًا عن السينما ودراسته لها فى موسكو، حين أجاب عن سؤالى باستخدامه لآلية المونتاج السينمائى والقطع الحاد بين المشاهد والتنقلات السريعة التى جعلت رواية «بيروت بيروت» أقرب لنص مكتوب لفيلم تسجيلى.

أخبرنى أنه لم يُكمل دراسته السينمائية لتفضيله العمل بشكل منفرد، واكتشافه أنه غير مؤهل للإخراج وقيادة مجموعات من العاملين فى تخصصات مختلفة.

وحين امتدحت قدرته على اتخاذ قرار بمثل هذه القوة، وهجر الدراسة السينمائية بما تمثله من إغراء عظيم لأى مبدع يتمنى وصول أعماله عبر وسيط واسع الانتشار، ابتسم بدهشة واستنكار، على اعتبار أن قيامه باختيار مساره أمر طبيعى وبسيط لا يستدعى هذا المديح.

تحدث الكاتب الكبير فى موضوعات مختلفة ببساطة آسرة، بساطة أصيلة بفضلهم أحببت تعبير «أستاذ»، واقتصدت للغاية فى استخدامه لأخصهم به. مما أتذكره فى اللقاء: حديثه الطويل عن أهمية صفحة الحوادث بالجريدة، وضرورة انتقاء أكثر المحررين ثقافة وإبداعًا لهذه الصفحة، ونصيحته لى بالعمل بقسم الحوادث بدلًا من الصحافة الثقافية. كنت أعى وجهة نظره، حتى وإن بدت غريبة واستغرقت وقتًا طويلًا.

إبراهيم فرغلى: سرده يشبه موسيقى «ريذم آند بلوز»

أعتقد أن حضور صنع الله إبراهيم فى حياتى له أثر مضاعف، فهو الكاتب المصرى والعربى بطبيعة الحال الذى قرأت جميع أعماله بعد نجيب محفوظ، ليقينى ربما أن كل نص جديد له سيقدم فيه درسًا جديدًا فى الشكل الأدبى، وهو واحد من الكُتاب المؤثرين فى الكتابة وأحد الملهمين فى كيفية البحث عن أساليب جديدة فى الرواية.

شغفت بأعماله الأولى ووقعت فى غرام بعضها حتى إننى ما زلت أذكر مواقيت وأماكن قراءتها، خصوصًا «اللجنة» التى كنت أوالى قراءتها فى «جروبى وسط البلد» مثلًا؛ فى فترات استراحة من العمل. أو «نجمة أغسطس»، الرواية الفذّة، التى قرأتها فى شقة كنت أعيش بها فى المنيل بعد عودتى من مسقط. وكنت أتحرك بالرواية فى كل مكان فأقرأ أيضًا فى المقاهى وكلما أتيحت فرصة.

ثمة متعة تتوفر مع قراءة هذه الأعمال، يسببها التتابع المشهدى، وخفة الظل والحس الساخر، والمراقبة الحيادية للأحداث من قِبل الشخصيات، حتى لو استخدموا ضمير المتكلم، فهم يصفون ما يجرى لهم أو ما يرونه بدقة وشفافية، بينما المشاعر والانطباعات تتزايد لدى القارئ تدريجيًا.

أعتقد أن «نجمة أغسطس» كان لها أثر كبير على كتابتى فى مرحلة محاولتى اكتشاف صوتى الخاص، وربما ظهرت بعض ملامح هذا التأثر فى روايتى الأولى «كهف الفراشات»، رغم أننى تخلصت من هذا التأثر لاحقًا.

ولكن أعمال «صنع الله» بشكل عام كثيرًا ما تستوقف قارئها لتأمل الشكل: الوثائق فى «ذات»، البناء المتشظى فى «نجمة أغسطس»، الإيقاع الرتيب للغة فى «التلصص»، التمرد على قوانين اللغة والبلاغة فى «تلك الرائحة»، استحضار أجواء كافكا الكابوسية ثم تزويدها بحس ساخر يصنع مفارقة غريبة بين التوتر والترقب والإحساس العبثى فى «اللجنة» وهكذا.

ولذلك أذكر أننى قرأت شهادات صنع الله إبراهيم عن الكتابة فى أكثر من موضع، وبينها لو لم تخنى الذاكرة مرة فى ملف عنه فى مجلة «أدب ونقد»، وهذا كلام من الذاكرة، لأن ملاحظاته عن الكتابة مهمة لأى كاتب ولأى مهتم بالعلاقة بين الشكل والمضمون.

ثم إنه بالرغم من هذه اللغة المحايدة والشخصيات التى تتحرك كما لو أنها تمشى بخطوات لها إيقاع محدد، لتخلق لونًا خاصًا مما يمكن أن نطلق عليه رواية «الطريق»، لكنها، من جهة أخرى، تثير أسئلة كبرى عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية، لكن ذلك يتم بإيقاع خافت، يذكرنى بإيقاع الآر آند بى، R& B الموسيقى الغربى.

نعم أظن أن كتابته تشبه إيقاع «الريذم آند بلوز»؛ تبدأ سلسة كنبض بطىء، ثم تتصاعد فى مقاطع مشحونة بالعاطفة، وتعود للهدوء كأنها تسمح للقارئ بالتأمل، وأحيانًا يستمر الإيقاع بشكل ثابت.

ولكى أوضح الأمر، فموسيقى الـR&B تعتمد على إيقاع ثابت لكن نابض بالحياة، مع تغييرات طفيفة تخلق إحساسًا بالانسياب. وهو ما أظنه يتحقق فى سرد صنع الله إبراهيم من خلال الجمل التى قد تكون متوسطة أو طويلة، لكنها تتدفق بسلاسة، بلا انقطاع، ما يجعل القارئ يشعر وكأنه ينجرف فى موجة موسيقية ممتدة.

وعلى المستوى الشخصى والإنسانى، جمعتنى به أيضًا علاقة شخصية طوال فترة وجودى فى مصر، كان بمثابة الصديق والداعم الدمث الودود المشجع دائمًا.

كاتب استثنائى ونموذج لإنسان شديد الإخلاص لمشروعه السردى أولًا والفكرى تاليًا، فى خصوص تشريح المجتمع وتفكيك مفهوم السلطة، بالإضافة إلى سماته الشخصية التى برزت فيها حفاوته بالزهد والاستقلالية. وتقديره الكبير للمرأة ودورها فى الحياة. سنفتقد وجوده ولكننا سنستعيده طويلًا.

ولاء كمال: صبره مذهل.. وكتابته التسجيلية المؤسفة مدهشة

كنت فى عامى الأول بالجامعة حين صدرت روايته «أمريكانلى»، استوقفنى الغلاف والعنوان، ولم أكن قد سمعت به من قبل. آنذاك، كانت قراءاتى تتركز على الكلاسيكيات، وكنت ألتزم قاعدة طفولية غريبة: ألا أقرأ لكاتب ما دام على قيد الحياة.

لكننى انبهرت. كانت تلك لحظة تحوّل. فكرة الهوامش المطردة والكتابة التسجيلية المؤرشفة أذهلتنى، وأعادت تشكيل رؤيتى لما يمكن أن تكون عليه الرواية. كانت دهشتى شبيهة بما شعرت به قبل ذلك بعام، حين قرأت «كونديرا» للمرة الأولى. يومها طرحت على نفسى السؤال الأهم فى مسيرتى لاحقًا: هل هذا ممكن حقًا؟ هل يمكن أن نكتب على هذا النحو، وندفع حدود الأشكال الكتابية إلى آفاق غير متوقعة؟ أدركت أن الروائيين يمكن أن يكونوا مستكشفين لعوالم وسبل تعبير لا سقف لها. أمامى رجل ابتكر لنفسه طريقة وأسلوبًا مغايرًا، واعترف به الوسط الأدبى، فشجعنى ذلك على المضى فى أى مشروع أريده، بأى شكل أختاره، من دون خوف.

لم تعد الأفكار التى كانت تراودنى عن شكل الكتابة المغايرة وأنا فى السابعة عشرة تبدو ضربًا من السذاجة أو الجنون.

انكببت على قراءة أعماله الأخرى، أحاول تفكيكها، وفهم منهجيته، واعترتنى الدهشة حيال صبره المذهل، ودقته المفرطة فى التقاط اليومى، وتحويله فنًا من دون مواربة أو تزيين. كان من القلة التى تمنيت لقاءها.

لكن ذلك اللقاء لم يحدث أبدًا. لم تتح الفرصة، ومع ذلك ظللت أتابع ما يكتبه طوال العشرين عامًا الماضية، وأشاهد حواراته بشغف، وأعيد مشاهدتها كل فترة لأتعلم.

حمدى الجزار:اقترح «زنزانة بسجن القلعة» لتصوير فيلم عن مسيرته

فى بداية التسعينيات، كنا جماعة من الطلاب، بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ندرس بأقسام مختلفة، أنا وياسر عبداللطيف وعبدالناصر إسماعيل بقسم الفلسفة، وأحمد يمانى بقسم اللغة العربية، وهدى حسين بقسم اللغة الفرنسية، ومحمد متولى بقسم اللغة الإنجليزية وغيرهم.

لا أذكر بالتحديد كيف ظهر اسم صُنع الله إبراهيم بيننا، لكننى أذكر عمله الأول الذى تبادلنا قراءته، روايته «تلك الرائحة»، والتى صدّرها صنع الله إبراهيم بمقال كتبه يحيى حقى عنها.

كانت الرواية جريئة وغير مسبوقة فى لغتها وعالمها، وكان الكاتب أكثر جرأة حين صدّرها بمقال يحيى حقى الذى يأخذ فيه على الكاتب هذه اللغة «البذيئة» فى مواضع كثيرة.

فى خيالنا رسمنا صورة لهذا الكاتب «الثائر» على الأدب المهذب، والتقليدى، والذى خاض تجربة سجن مريرة خرج منها بهذا العمل، الذى كتبه فى السجن على أوراق «البفرة».

ربما كنا قد رأينا له صورة بإحدى الصحف أو المجلات: شارب كث، وشعر أجعد كثيف، ونظارة طبية كبيرة لم تستطع إخفاء يقظة عينيه الواسعتين.

ذات صباح، وكنا دون العشرين، قطعنا، أنا وياسر عبداللطيف، فناء كلية الآداب جريًا وراء شخص، كان يصعد مسرعًا السلالم الرخامية لمبنى قسم الفلسفة، تبعناه فى الطرقات حتى دخل مدرجًا. وقفنا للحظات أمامه، نحدق فيه، ثم تقدمنا إليه، وسألناه بلهفة: «حضرتك الأستاذ صنع الله إبراهيم؟». ابتسم لنا، وهز رأسه نافيًا، وقال: «لا.. أنا حسين حمودة»! ثم سألنا برفق عمَّا قرأنا لـ«صنع الله».

فى عام ٢٠٠٠ كنت أعمل بقناة النيل الثقافية، واقترحت على رئيس القناة الأستاذ جمال الشاعر إعداد فيلم تسجيلى عن حياة وأعمال صنع الله إبراهيم، فوافق. اتصلت تليفونيًا بالأستاذ «صنع الله» فدعانى إلى شقته بمصر الجديدة.

صعدت السلالم حتى الدور الأخير إلى شقته لاهثًا. قدم لى القهوة، وجلسنا فى ضوء خافت. ودار حوارنا حول مسيرته الأدبية، والأماكن التى سنصور فيها الفيلم، فاقترح زنزانة بسجن القلعة!

وحدثته عن «تلك الرائحة»، وشغفى بها فأهدانى نسخة من طبعتها الجديدة بتوقيعه.

فى قاعة محكمة عابدين، أخذت بيده ليقوم من مقعد مرتفع، كان جالسًا عليه، وينزل إلى أرض القاعة؛ ليدلى بشهادته فى قضية «مجدى الشافعى»، بسبب رواية الكوميكس: «مترو».

ورغم صوته الهامس، دافع «صنع الله» بصلابة عن حرية الإبداع والتعبير، وعن الرواية.

اللبنانية مريم هرموش: علّمنا كيف تصير اللغة فعلًا مقاومًا

رحل صنع الله إبراهيم، لكن رحيله ليس غيابًا كاملًا؛ فالغياب لا يطال من صار اسمه جزءًا من ضمير الأدب العربى. مضى الجسد، وبقى الأثر متوهجًا فى صفحات كتبه، وفى ذاكرة القراء، الذين تعلّموا من كلماته كيف تصير اللغة فعلًا مقاومًا.

ترك لنا أعمالًا تُقرأ كأنها وثائق حية، وشهادات على زمن لا يزال يطل بوجهه بين سطور الحاضر. لم يكن يكتب ليُرضى بل ليوقظ، لم يكن يهادن خوفًا أو يبيع موقفًا. كان قلمه حارسًا للذاكرة، وعدسة تكشف ما يُراد له أن يُطمس، وصوتًا لا يلين أمام الاستبداد، مهما تنكرت الأقنعة أو تغيرت الرايات.

أثره سيبقى فى كل جملة كُتبت بجرأة، وفى كل رواية صدحت بالمسكوت عنه. سيبقى فى وعى كل قارئ أدرك أن الكتابة ليست ترفًا، بل فعل حرية ومسئولية. سيبقى فى إصراره على أن الرواية قادرة أن تحمل التاريخ والخيال، الحقيقة والحلم، الألم والضحكة السوداء، وأن تبقى فى القلب حتى بعد أن تُطوى الصفحة الأخيرة.

صنع الله إبراهيم لم يغادر تمامًا؛ فبين أيدينا كتبه، وفى ذاكرتنا مواقفه، وفى وعينا تلك المسافة التى فتحها بين القارئ والسلطة، بين الحكاية والواقع. هذا هو الخلود الذى لا تمنحه الأوسمة ولا الجوائز، بل تمنحه حياة عاشها صاحبها مخلصًا للكلمة، حتى آخر سطر.

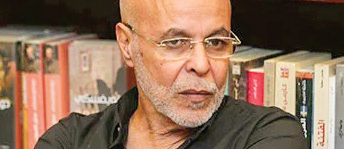

السورى محمد الحورانى: جبل راسخ مر كمر السحاب

أن تقرأ صنع الله إبراهيم يعنى أن تغوص فى أعماق القداسة والطهر الأدبى والإبداعى، الذى لم تستطع الإغراءات والإغواءات النيل منه، والتأثير على صلابة مواقفه ورسوخها، فهو الروائى المبدع والمثقف الملتزم، الذى آثر الانحياز إلى عدالة القضية الفلسطينية، ودافع عن حقوق شعبها الأعزل.

«صنع الله» الذى رسخ حضوره فى الذاكرة الثقافية العربية، حين وقف على مسرح ملتقى القاهرة للإبداع الروائى، فى ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٣، ليعلن أمام الجميع رفضه الجائزة الممنوحة من المجلس الأعلى للثقافة، فى موقفٍ أربك الحضور والمتابعين، لكنه لم يكن مفاجئًا لمن خبر شخصه وعرفه على حقيقته.

حياة صنع الله إبراهيم «١٩٣٧- ٢٠٢٥» لم تكن كحياة غيره من الروائيين اللاهثين وراء المجد الزائف والأدب الرخيص، فهو المتمرد بفكره وأدبه، والمتماهى مع أوجاع الإنسان، والرافض للمهادنة والمساومة على القضايا المبدئية والمصيرية.

تلك المواقف كانت انعكاسًا لمبدئيته، لذا كان الأبعد عن الجوائز التى تُمنح لتلميع وجوه أو تبييض أموال، والأكثر إيمانًا بأن الانحياز لخلود الكلمة الصادقة أسمى من أى تكريم.

إنّه «صنع الله» الذى أتقن أدبه، واختار الصدق حبرًا لكتاباته، فغدت رواياته معلمًا من معالم طريق الالتزام والمسئولية الأخلاقية والأدبية، وظل حتى اللحظة الأخيرة رافضًا العيش فى بحبوحة الحياة ورغدها، قابضًا على جمر الإبداع الملتزم، لتكون حياته ثمنًا باهظًا لمواقفه التى دفعها سجنًا وعذابًا ومعاناةً.

حياته تلك وجدها القارئ بين حروف كتاباته، وفى صفحات رواياته الواقعيّة، والتى قدمها إلى جمهوره بعيدًا عن تعقيدات اللغة وفذلكات الروائيين والمثقفين الانتهازيين، ولذلك جاءت هذه الروايات معرية الطبقية والإرهاب، كاشفةً عن زيف الحكام، وفاضحةً لاستبداد السلطات القمعية التى اختارت التمكين على رءوس المساكين والمسحوقين والمهمّشين.

كان ثابتًا كالجبال الراسخة، لكنه مر فى حياتنا سريعًا كالسحاب، تاركًا وراءه مطر الخير وأثر العطاء حيثما حل. كان من القلة النادرة من المثقفين اليساريين الذين لم تدفعهم التحولات والانهيارات السياسية والاجتماعيّة للتخلى عن مبادئهم، فبقى النموذج الأبهى للروائى الملتزم، والمبدع النزيه البعيد عن عوالم النخاسة الأدبية، والثابت فى موقعه كمثقف نقدى لا يركن للسائد ولا يجامل القبح فى الحياة.

حققت رواياته حضورًا لافتًا فى الوطن العربى والعالم، واحتلت موقعًا مميزًا بين الأعمال الروائية التى شكلت وعى أجيالٍ من القراء، وأثبتت أن الأدب الحقيقى لا يعيش إلّا بالصدق.

وإذا كان أمله قد خاب من مأساوية أوضاعنا وضياع أحلامنا وتلاشى أفكارنا، بعد أن وصلنا إلى مرحلة القتل على الهوية، فإنّ الأمل ما زال حاضرًا فى أن يبقى أدب صنع الله إبراهيم نبراسًا لمن يبحثون عن الإبداع الحقيقى والكلمة الصادقة.

لك الخلود يا شيخ الرواية وملهمها، أنت الذى علمتنا أن العدل مجرد كلمة تتلون وفق مزاج الحارس، وأن الحرية قد تأتى فى صورة فتحة تهوية صغيرةٍ تمرر قليلًا من الضوء وكثيرًا من الغبار داخل الجدران. لك المجد فى علياء أدبك، وأنت الذى أحسنت تصوير التفاف السياسة والاقتصاد معًا حول رقبة المواطن، كما يلتف حبل غسيل مهترئ حول عنق الطابق الأخير.

إنّه «شرف» الرواية وصدق المبدع فى زمن الخيانة الإبداعية والتحلل من الثوابت والقيم، وهو زمن غدا بأمسّ الحاجة إلى «اللجنة» لتفضح نفاق المثقفين وانتهازيتهم كما فضحت المستبدين وأساليبهم.

الأردنية زليخة أبوريشة: نموذج للمثقف المهموم بالإنسان

التقيتُ بالأديب الكبير عدة مرات فى القاهرة، فى مؤتمرات الرواية، وكذلك بمهرجان أدباء آسيا وإفريقيا فى كوريا. كما التقيت به فى رواياته التى قرأتُها: «ذات» و«بيروت بيروت» و«اللجنة»، حيث قابلتُ أسلوبًا مختلفًا فى السرد الروائى، وتفرّدًا فى استخدام الوثيقة كوعاء لأفكاره عن الحرية والعدالة.

يمثل صنع الله إبراهيم نموذجًا جادًا ومخلصًا لمثقف عصرى ويسارىّ مهموم بقضايا إنسانه المصرى والعربى، ذى أنفة منعته من قبول جائزة الرواية العربية الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة فى مصر، ضاربًا مثلًا كريمًا لمثقفين عرب يهرولون نحو مكافأة شحيحة، أو دعوة رخيصة إلى مهرجان، وفى الأثناء تتساقط من جيوبهم وصدورهم قيم ومبادئ وكرامة وبلاد.. إلى ملكوت الخلود أيها الأديب الفذ.

السورى خليل صويلح: أطاح بالبنى التقليدية للرواية

ليست الواقعية الخشنة وحدها، أو الحميمية، أو النظرة القلقة لواقع مهزوم ومنكسر ومعطوب، مَن وضع رواية «تلك الرائحة» فى رف خاص داخل المكتبة العربية، إنما حساسيتها السردية المختلفة.

فى هذه الرواية، نجد روائيًا يطيح بالبنى والقوالب التقليدية للرواية بأقصى حالات التجريب، والاقتصاد اللغوى، والكثافة، والجمل البرقية التى تذهب إلى تحقيق الغرض مباشرة، ما أثار جدلًا واسعًا حيال نص متمرد وروائى منشق، سيشق طريقه وسط الألغام حتى النهاية، فى تشريح أحوال الجسد الجريح، والتوغل فى رطوبة السراديب المعتمة للحياة اليومية، من جهة، وابتكار أساليب جديدة فى هندسة العمارة الروائية، من جهة ثانية.

فعل ذلك عبر بالاتكاء على الأرشيف والمعاينة الشخصية فى تدوين الوقائع، والمقارنة بين التاريخ الحقيقى، والتاريخ الزائف، وبمعنى آخر «تفنيد الأكذوبة»، فى تجوال سردى طليق، وجسارة فى إماطة اللثام عن اعترافات ومكاشفات وهزائم لطالما كانت محتجبة أو جرى طمسها فى المتن الروائى العربى.

السودانى عماد البليك: عبّر عن الانكسارات الكبرى من «النكسة» إلى «الربيع العربى»

لم ألتقِ بالكاتب صنع الله إبراهيم وجهًا لوجه، لكننى التقيته فى كتبه، ومن خلال قراءتى المبكرة له فى خرطوم التسعينيات، حين كان نظام عمر البشير يُمرر الكتب على حذر.

وقتها قرأت «ذات»، التى تناولت حقبتى «السادات» و«مبارك»، وساءلت التحولات الاجتماعية والسياسية التى عرفتها مصر آنذاك، لأتعرف على عوالم تمزج بين الأدب الواقعى والوثيقة الصحفية.

كان ذلك مدخلًا إلى لقاء أعمق وأبقى عبر نصوصه الأخرى، التى بدت لى بمثابة جلسات مطوّلة مع شخص يرى العالم بعينين مفتوحتين على قسوته ووعوده معًا.

فى «اللجنة» و«بيروت... بيروت» و«وردة» شعرت بأننى أتنقل بين طبقات سردية لا تنفصل فيها السياسة عن اليومى، ولا تفلت التفاصيل الصغيرة من رصد الكاتب، الذى عاش وكتب وهو واعٍ بثمن الموقف وأحابيل الحياة وميتافيزيقيا الأقدار. كان يحكى التفاصيل الحذرة لما يتخفى فى ثياب العادى واليومى، ومن هنا جاءت فرادته، مختطًّا تيارًا خاصًا به وسط مجايليه.

فى «ذات» التى قرأتها خلال سنوات الجامعة، كنت أبحث عن نصوص تكسر السرد التقليدى نحو فضاء التجريب ومساءلة فكرة الواقع نفسه، بحيث يصعب الفصل بين الوثيقة والتخييل.

منذ الصفحات الأولى، شدّتنى الرواية، لا بسبب حكاية البطلة فحسب، بل بفضل تقنيتها المبتكرة التى جعلتنى أقرأ رواية وصحيفة فى آن واحد. كان الكاتب يُذكِّر القارئ بأن الحكاية لا تنفصل عن العالم خارج الصفحات، مع الإبقاء على لعبة التوهيم وغياب الواقع بوصفه واقعًا داخل المشروع الأدبى. هكذا فهمت أن السرد يمكن أن يكون أرشيفًا مفتوحًا للتاريخ الاجتماعى والسياسى، وأنه غير معزول عن نبض الحياة.

أما آخر ما قرأته له، فكانت رواية «١٩٧٠» عن جمال عبدالناصر. فى هذه الرواية يواصل صنع الله إبراهيم، رغم اختلاف الأزمنة، بحثه فى العلاقة المعقدة بين السلطة والشعب، بين الحلم القومى وواقع السياسة. لم يكن يسائل «ناصر» فحسب، بل يقف على اللحظة الحاضرة فى تاريخ مصر وتشابكاتها داخل محيط عربى مأزوم، وإنسان يكاد يفقد بوصلة الحياة. كان يكتب وقد امتلك حساسية صقلتها التجارب ومقارعة الأذى، كاشفًا أن وراء الوثيقة والسجل الرسمى ثمة غيب آخر وحكاية تنتظر من يرويها.

أدرك صنع الله إبراهيم مبكرًا أن الرواية ليست مجرد حكاية، بل وثيقة تُكتب وتُسجَّل وتُركَّب من مواد الواقع كما تُبنى صورة فوتوغرافية دقيقة، وهو ما أعاد تعريف السرد العربى. جعل النص ساحة صراع بين الإنسان والسلطة، بين الحلم والخذلان، وبين الذاكرة والرغبة فى النسيان. لم يكن الحياد خيارًا لديه، لهذا بقيت أعماله مثيرة للجدل ومحفزة للتفكير.

برحيله، فقد الأدب العربى صوتًا ظل مشدودًا إلى نبض الشارع، لا هو كاتب سلطة ولا ساكن برج عاجى، بل مناصرًا للمهمشين، مُصرًا على فضح الخيبات والانكسارات دون أن يفقد الأمل فى التغيير.

إذا وضعناه فى سياق مجايليه، نجد أنه مع رءوف مسعد وبهاء طاهر وجمال الغيطانى، شكّل جيلًا عبّر عن الانكسارات الكبرى من «النكسة» إلى «الانفتاح الاقتصادى»، وصولًا إلى ثورات الربيع العربى ووهم الخلاص، بوسائل جمالية مبتكرة تخصه. ما يميّزه أنه جعل من الوثيقة والصحافة جزءًا من نسيج الرواية، ممهّدًا الطريق لأجيال لاحقة رأت أن السرد يمكن أن يكون أرشيفًا للحظة وللتاريخ.

بالنسبة لىّ، ككاتب من السودان، أجد فى تجربته إلهامًا مضاعفًا: أولًا فى شجاعته بمواجهة الرقابة والمصادرة، وثانيًا فى دمجه السرد بالتوثيق، وتحويل النص إلى مرآة للمجتمع العربى كله، لا لبلد واحد.

برحيله، خسرنا ليس فقط روائيًا كبيرًا، بل شاهدًا عنيدًا على زمنه. غير أن كتبه ستظل نوافذ مفتوحة للأجيال القادمة على ما حدث، وعلى ما قد يحدث إذا أصررنا على الكتابة بضمير حى.

الأردنى جهاد الرنتيسى: سألته: «لماذا لم تكتب عن السادات»؟ قال: «لا يهمنى»

لبعض الكُتاب أثرهم المزدوج على الأجيال اللاحقة، تتلازم مواقفهم مع إبداعاتهم إلى الحد الذى يصعب الفصل بين الاثنين، ليصبح الإبداع بعض الموقف، والموقف شيئًا من الإبداع.

لا يمكن عزل نتاجات غسان كنفانى الروائية عن طريقة استشهاده، منافى غالب هلسا عما قدمه، رحل المبدعان مبكرًا، وكان التحدى أكبر أمام صنع الله إبراهيم، الذى امتد به العمر ولم ينل المرض من عزيمته.

أجدنى فى قلب المثلث حين أعيد تقييم المشهد بعد رحيل صُنع الله إبراهيم، أرى فى الثلاثة تحديًا للخراب الداخلى الذى ينخر البشر، جمالًا نحتاجه لمواجهة ما يحيط بنا من بشاعة، يضاف إلى ذلك خجلى من قبول ما رفضوه، ولا أضيف جديدًا حين أشير إلى ملامح «جرامشية» تشكلت من طينة تجاربهم.

سألته عندما زرته، فى يناير الماضى، عن رأيه فى مقالى «فاصلة بين ثلاثيتى صنع الله إبراهيم»، فعاتبنى على عدم الاستمرار فى التنظير للجوانب التى تحدثت عنها، الأمر الذى ترك انطباعًا بأننى لم أجانب الصواب، وشعورًا بتقصير التلميذ تجاه معلمه.

امتد الحديث للسؤال عن عدم كتابته حول تجربة الرئيس «السادات»، مثلما كتب عن «التجربة الناصرية»، خاصة أنه عانى من العهدين، فأجابنى دون أن يرف له جفن أن المرحلة لا تهمه، لأدرك مدى تعلقه بـ«التجربة الناصرية»، وأدهشنى عزمه على مواصلة مشروعه الروائى رغم ظرفه الصحى.

ألحت علىّ عند خروجى من شقته الإحباطات التى مرت عليه منذ أن وجد نفسه مقيدًا مع شهدى عطية، رجحت أنه اللقاء الأخير، تابعت تدهور وضعه الصحى خلال الأشهر الماضية، بما أتيح فى وسائل الإعلام وإفادات الأصدقاء، لكنى فوجئت بوفاته، ولكى أكون أكثر دقة فُجعت بها.

العراقى خزعل الماجدى: كان يبوح بما لا يستطيعه غيره

صُنع الله إبراهيم، الكاتب والروائى والقاص والمترجم المصرى العريق، جمع فى شخصيته وفى أعماله فكرًا مشرقًا ومواقف مبدئية واضحة تخص الإنسان والإبداع والحرية.

ذاق السجن والتهميش، لكن مبدئيته وصلابته كانتا فى ازدياد كلما تقدم به العمر، وعكست أعماله جوانب من سيرته وسيرة بلاده، حيث يتشابك الخيال مع الواقع الخاص والعام، فى إكسيرٍ سردى مدهش.

ربما كان لدراسته التصوير السينمائى والعمل على صناعة الأفلام فى موسكو أثرًا يكشف عن رغبته فى السرد السينمائى المرئى، وربما تعزز ذلك بمهنته الرئيسية فى العمل الصحفى، كل هذه الأمور كانت تمضى باتجاه تعميق وتعزيز متونه السردية، فى القصة والرواية والسيرة.

كانت السخرية أداة من أدواته السردية، فرواية «اللجنة» تضمنت هجاءً كوميديًا لعهد «السادات» وسياسة «الانفتاح». وكانت «التراجيديا» أداة أخرى، فى روايته «بيروت بيروت»، التى رسم فيها الحرب الأهلية اللبنانية بحس مأسوى عميق.

جانب آخر رافقه يعنى بالسرد من خلال التأريخ، فقد تعمق «صنع الله» فى التاريخ المصرى المعاصر وخفاياه، وحرص على أن تكون ذخيرته تلك مادة لأى سرد روائى أو قصصى أو سيرة شخصية لها علاقة ببلده.

روايته «وردة» نقّبت فى الثورات العربية الاشتراكية، ومنها عُمان فى حقبة الستينيات، عن طريق مجموعة من الثوار العرب. وفى روايته «أمريكانلى» بُعد سردىّ أفقى للأحداث، وبعد تحليلى «شاقولى» للحياة الفكرية والثقافية المرافقة لتلك الأحداث، يجتمع الخطان فى بؤرة الرواية ويبوحان بلسان واحد.

رحل صنع الله إبراهيم متوّجًا بالغار والنجاح، فقد صنع عالمه الخاص به عن طريق السرد، وكان يبوح بما لايستطيع غيره أن يبوح به، متحديًا تلك الأسوار والقضبان التى وضعنا فيها ونحن ندرى أو لا ندرى.

الجزائرى بشير مفتى: رواياته مختلفة وخارجة عن السرب

بالصدفة، ذات يوم وأنا أتجول بين مكتبات مدينة الجزائر، وقعت على رواية قصيرة بعنوان مثير: «تلك الرائحة»، لكاتب مصرى كتبها بعد خروجه من السجن مباشرة، كما قال فى مقدمتها.

كان ذلك فى منتصف الثمانينيات، وكنت قد قرأت لأساطين الرواية المصرية جميعهم تقريبًا، من توفيق الحكيم إلى نجيب محفوظ ويوسف السباعى وحتى أمين يوسف غراب، لتوفرهم فى مكتبة العائلة بالبيت، حيث كانت مصر تمدنا بالمادة الروائية الخفيفة والدسمة على السواء.

تشكلت لدىّ فكرة عن السرد المصرى بأساليبه وأسمائه المختلفة، حتى وقعتُ على هذه الرواية القصيرة لـ«صُنع الله إبراهيم»، ففاجأتنى على كل المستويات: من حيث السرد والمضمون. بدت مختلفة وخارجة عن السرب، كأنها صوت نشاز فى الرواية المصرية.

ولعل صُنع الله، من خلال هذه الرواية الفاتحة، أراد أن يُعبر بصوت مُغاير، بعد أن أطّلع على كل ما يُكتَب حينها فى بلده، وفى مختلف البلدان العربية، عن تجربته الخاصة التى شكّل السجن مفتاحها الأساسى: السجن بوصفه تعبيرًا عن القهر، وأيضًا انفجارًا للحواس التى تنكشف للسجين بعد الخروج منه.

عرفتُ لاحقًا، من خلال قراءة كتاب الناقدة خالدة سعيد «حركيّة الإبداع»، أنها استوقفتها هذه التجربة، ووضعتها ضمن سياق جديد فى الرواية المصرية، ظهرت ملامحه فى مجلة «جاليرى ٦٧»، التى احتضنت تجارب الجيل الستينى الجديد، مع جمال الغيطانى وإدوارد الخراط وصنع الله إبراهيم.

كان صوت «صُنع الله» هو صوت الصراخ بصوتٍ منخفضٍ، يسمعه الجميع ويصل إلى كل الناس، لكن عندما تقرأ روايته تستمع لصوته بهدوء، وتتجرع مرارة الإحباط دون أن ينقل العدوى إليك، بل يمنحك الشعور بالثورة والتمرد.

إنه لا يريد أن يجعل قارئه مُصابًا بالخيبة واليأس، مثلما هو حال الفنان عادةً، الذى يجد نفسه عرضةً لمثل هذه المشاعر عندما لا يتحقق الحُلم/ اليوتوبيا، أو عندما يرصد كل تلك الحوادث والوقائع السوداء المؤلمة ويشعر بأنها مؤلمة بالفعل، لكنه مع ذلك يقوم بدوره الناقل للهموم، مع الحفاظ قدر الممكن على الجمالية والأسلوب.

«فتنة» أدب «صُنع الله» هى السردية الموجزة العميقة، التى تعلمها، كما قال هو، من أسلوب «هِمنجواى»، الذى أعجبه من البداية، ولم يقلده بل استلهمه.. «همنجواى» الذى كان يعتقد أن اللغة فى القصة يجب أن تكون لغة برقيات موجزة، وليست لغة رسائل طويلة.

لقد استطاع «صُنع الله»، فى أعماله السردية الأولى، منذ «تلك الرائحة» إلى «اللجنة»، و«نجمة أغسطس» التى مازج فيها بين يوميات السد العالى ومذكّرات مايكل أنجلو النحّات الفرنسى الشهير، و«بيروت بيروت»- أن يكون ذلك الكاتب الشاهد على عصره وما يحدث فيه.

استمرّ على هذا المنوال، وهو يحاول أن يفهم الذات المصرية والمجتمع المصرى، ومن خلاله كل المجتمع العربى: كيف يتحول ويتكسر، ويبنى رؤاه وأحلامه ومواقفه، مُستعيدًا تقنيات الروايات الحديثة، على غرار دوس باسوس فى ثلاثيته الشهيرة «أمريكا».

مازج بين السرد الروائى والوثيقة، سواء أكانت مقطعًا من صحيفة أو مجلّة، أو إعلانًا، أو خبرًا، أو شهادة... إلخ، نصوص موازية تقول لنا الواقع كما هو، بالموازاة مع النص السردى الغنى الذى يُعيد الصياغة الفنّية لهذا الواقع، كما فى «ذات» و«شرف».

لا أدرى كم مرّة زار صُنع الله إبراهيم الجزائر، لكن حضرتُ له- أظن- أمسية من تنظيم «جمعية الجاحظية» للروائى المرحوم الطاهر وطّار. كان يبدو نحيلًا جدًّا، يمشى بتريُّثٍ وهدوء، لكن يتمتّع بحركية نادرة. وعندما سأله أحد الروائيين الجزائريين عن الترجمات الفرنسية لرواياته، التى يبدو أنهم يتصرفون فيها، رد «صُنع الله» مازحًا: «صراحة ما يهمّنى من الترجمة هو الشيك الذى يدفعونه لى».

وأظنّ هذا الجواب كان يعنى ببساطة شديدة، أن «صُنع الله» كان يريد أن يقول: «أنا أكتب بالدرجة الأولى للقارئ المصرى والعربى... الباقى لا يهمّنى كثيرًا».

لم يكن صُنع الله كثير الظهور، وربما كان هذا موقفًا من العالم. ومن بعيد، كانت مواقفه تصلنا ونسمع بها: مواقف أصيلة ومُزلزلة. لهذا جمع بين حُسن الكتابة وحُسن الالتزام.