حسن أوريد: العالم العربى دخل مرحلة جديدة مُدمرة من «خطابات الهوية»

- نجيب محفوظ قاهرىٌّ بلغ العالمية دون التنكر لخصوصيته

- الهويات أصبحت مرتبطة الآن بحمل سلاح وانتظام فى ميليشيات وتنفيذ أجندات خارجية

- ليس هناك خطاب هوية من دون استعداء الآخر.. وما يحدث فى سوريا أكبر دليل

- فرنسا لم تبذل جهدًا لإدماج المسلمين وتصرفت معهم انطلاقًا من مواقف مسبقة

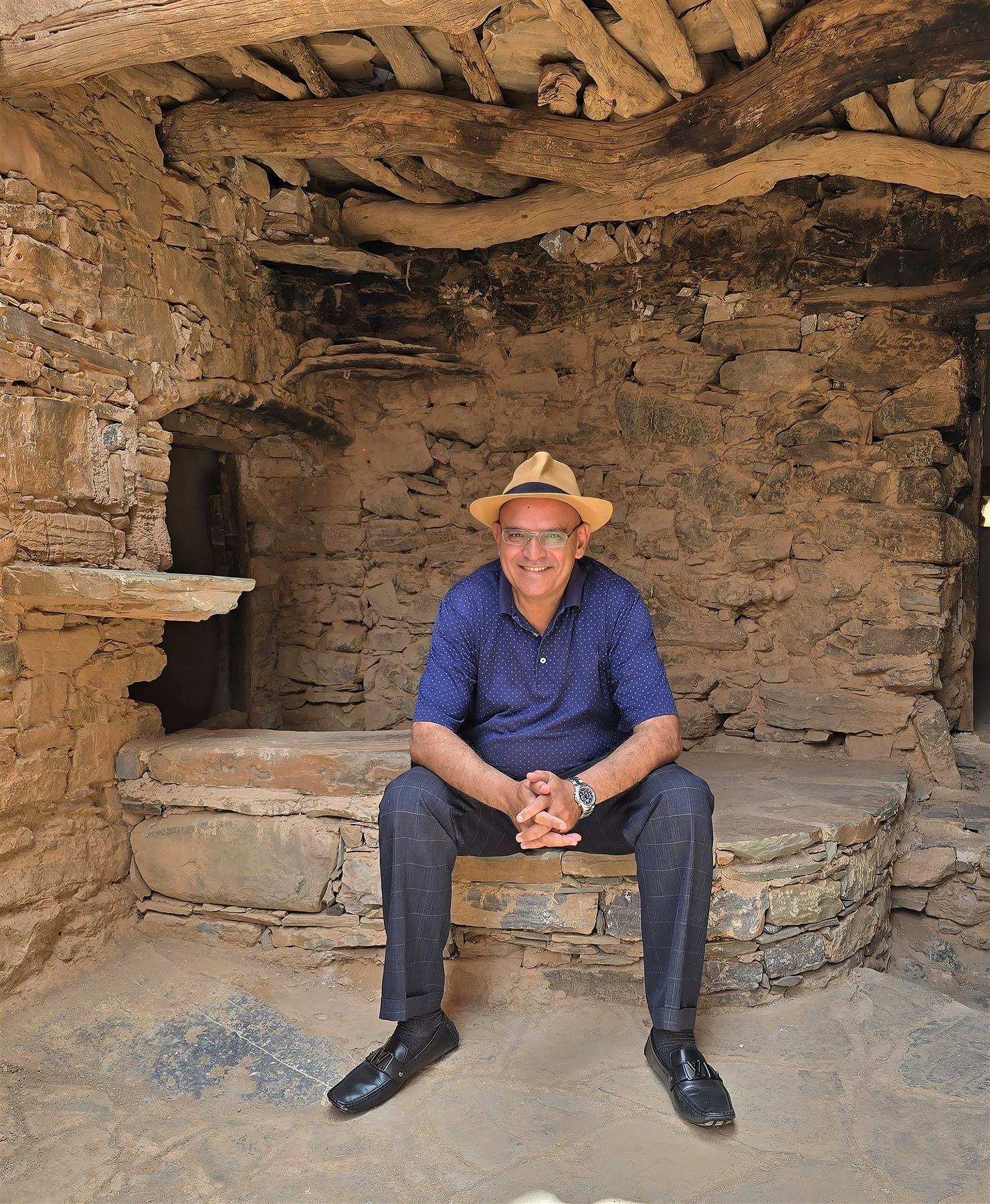

فى كتابه الأحدث «فخ الهويات»، يحذّر المفكر المغربى حسن أوريد من تحوّل خطاب الهوية إلى أداة لإقصاء الآخر، ثم استعدائه، أو ما يُعرف بـ«الشيطنة»، بما يثير ردود فعل هويات أخرى، ومن ثم تضاربها وتقابلها وصولًا إلى ما يصفه بـ«أنكر الداء» وهو «انفراط العقد الاجتماعى».

ويشدد «أوريد»، أول ناطق رسمى باسم القصر الملكى المغربى، فى كتابه، على ضرورة تحديد المجال الذى يمكن أن تنشط فيه الهويّات، والذى لا ينبغى أن يسىء للعيش المشترك. ويخلص إلى أن القانون الأسمى هو المواطنة، التى تعتبر الحصن أو الجامع المشترك فى المجتمعات الحديثة.

عن الخطابات الهوياتية ومكامن خطورتها، وكيف تستعدى الآخر للدرجة التى تصل إلى الحروب الأهلية، وأثر حرب غزة على احتدام الخطاب الهوياتى فى الغرب، وغيرها، تحاور «حرف» المفكر المغربى حسن أوريد.

■ فى كتابك الأحدث «فخ الهويات» تحذّر من تحوّل خطاب الهوية إلى أداة لإقصاء الآخر.. هل يمكن فهم ما يجرى فى سوريا وغيرها من البلدان العربية على أنه «فخ هوية»؟

- فى كتابى عرضت لمكونات الهوية، هناك اعتبارت موضوعية ونبيلة منها الاعتراف والكرامة، ولكن غالبًا ما تقع الهويات أو خطاب الهويات فى شيطنة الآخر، ليس هناك هوية أو خطاب هوياتى من دون استعداء الآخر. هذا هو مكمن الخطورة، وأخشى أننا فى العالم العربى نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من خطابات الهوية، قد تكون مدمرة. ما يحدث فى سوريا طبعًا مدعاة للتساؤل وما حدث فى أرجاء أخرى، ويبدو لى أننا دخلنا جيلًا جديدًا من خطابات الهوية لا يكتسى بالضرورة بالطابع النبيل.

■ كيف يمكن التوفيق بين «الطلب الهويّاتى» ومقتضى المواطَنة؟

- فى أرجاء عدة، وبالأخص حتى فى الدول الغربية، وقع تنافر بين المواطنة وبين الهويات، ولذلك أعتبر أن نموذج التعددية الثقافية الذى برز فى كندا وأخذت به الكثير من الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وحتى ألمانيا، بلغ منتهاه، لذلك يتم الحديث فى الدول الغربية عن ضرورة تغليب المواطنة.

فى اعتقادى ينبغى التوفيق بينهما أولًا، ولا يمكن أن يزرى بالهويات لأنها مرتبطة بالذاتية، لكن لا ينبغى للهويات أن تتعارض مع المواطنة. وفى جميع الحالات ينبغى للمواطنة أن تسمو.

■ هل يمكن التوفيق ما بين «الخصوصيّة» و«العالميّة»؟

- أميل إلى ما قاله أديب برازيلى بأن «العالمية هى الخصوصية من دون سياج»، بمعنى أنه لا يمكن أن نعرض عن خصوصيتنا، ولكن التشبع بالخصوصية من دون تشنج ومن دون انطواء، وهو ما يفسح لها المجال لكى تكون عالمية. مثلًا حين نقرأ نجيب محفوظ، وهو كاتب قاهرى مصرى، ولكنه بلغ العالمية من دون أن يجافى خصوصيته، لذلك أتبنى هذا التعريف، العالمية ما هى إلا الخصوصية من دون سياج.

■ ألا يمكن الاعتراف بالرموز دون الازدراء بأى مكوّن من مكوّنات المجتمع؟

- لكى نبلغ ما يسمى بالمجتمع اللائق الذى يقوم على العدالة والحرية والكرامة، لا بد كذلك من «توزيع عادل للرموز». هذا التوزيع ينبغى أن يتم أولًا بأدوات قانونية، الاعتراف لجماعة ما برموزها التاريخية أو الوجدانية، الاعتراف بأيام احتفالها وأيام أعيادها، أن يكون لها كذلك مجال للظهور فى الإعلام الرسمى، أن يتم الاحتفاء وطنيًا بتلك الرموز.

ليس هنالك وصفة، ولكن لا بد من المزاوجة بين أدوات قانونية وأدوات تدخل فيما يمكن أن يسمى بالرموز، منها الاحتفال بالأعياد الوطنية والأتراح... إلخ، وهذا ما يُشعر جماعة، ولتكن أقلية، بأنها تنتمى إلى أمة ما.

■ خلال محاضرة له بالقاهرة فى ٢٠١٧ أشار الكاتب اليسارى الفرنسى «آلان جريش» إلى أن العرب والمسلمين يعيشون فى عزلة بعيدًا عن المجتمع الفرنسى، ولا ينخرطون فيه، وهو ما يمثل سببًا من أسباب اتجاههم للعنف.. فما رأيك؟

- قضية ما يسمى بالجماعات أو «أبناء الضاحية» من القضايا الشائكة. يمكن أن نقف عند التوصيف على أساس أن تلك الجماعات أو الجاليات هى خارج المنظومة الفرنسية، وينبغى طرح السؤال: لماذا؟ هل لأنها غير قابلة للاندماج أم لم يبذل الجهد لكى تدمج؟. وأنا فى كتابى «فخ الهويات» أوضحت أن فرنسا لم تبذل جهدًا من أجل إدماج شريحة معينة، وتصرفت معها انطلاقًا من مواقف مسبقة. وفى جميع الحالات لا ينبغى أن نقف فقط عند المعاينة وأن نطرح بكل موضوعية الأسباب التى جعلت شرائح بداخل المجتمع الفرنسى أن توجد على الهامش، مثلما ورد فى توصيف أو ملاحظة آلان جريش.

■ أشرت فى «فخ الهويات» إلى أن طرح خطابات الهوية يختلف ما بين العالم الغربى عنه فى مجتمعاتنا العربية.. هلّا فسرت الأمر أكثر؟

- قلت إن خطاب الهوية لا يطرح بنفس الحدة أو الشكل فى مكان ما أو زمان ما أو ثقافة معينة. اضطرابات الهوية فى فرنسا تهم بالأساس بعض من يعتبرون أنفسهم أصلاء ويخشون من الهجرة، ويعبرون عن ذلك بالفوبيا التى تؤدى إلى توتر المجتمع.

فى العالم العربى خطابات الهوية تكتسى بعدًا يهدد الوحدة الوطنية، هناك حالات عدة من خلال وجوب بعض الوحدات الهوياتية حمل السلاح والانتظام فى ميليشيات والائتمار بقوى أجنبية. ولذلك تختلف طبيعة خطابات الهوية فى الغرب عنه فى العالم العربى، ولو أنه حقيقة حتى فى العالم العربى ينبغى أن ننسب الأمور، لأن العالم العربى ليس وحدة متراصة، هناك اختلافات تطال كل بلد. لكن فى جميع الحالات خطابات الهوية تتأثر بالسياق الزمانى والمكانى والثقافة التاريخية. وعمومًا، مثلما قلت فى كتابى، دخلنا جيلًا جديدًا من خطابات الهوية يكتسى خطورة على الوحدات الوطنية.

■ هل تفضى خطابات الهوية إلى حروب أهلية أم أن عدم الاعتراف بها والاحتقان الذى يطالها هو الذى يؤدى إلى ذلك المصير الأسود؟

- طبعًا هناك الظاهرة اللبنانية، وهى تساؤل كل متتبع، وهناك كذلك «العشرية السوداء» فى الجزائر، وهناك الطائفية التى أصبحت مؤسسة فى العراق منذ دستور ٢٠٠٥ والتى أصبحت تهدد وحدة البلاد.

لكن عدم الاعتراف بالهوية يبدو لى أنه يؤدى إلى تشنج، ولذلك فى جميع الحالات أظن أننا دخلنا مرحلة أخرى جديدة فى خطابات الهوية فى العالم العربى، وإن كنت أصر وأكرر على عدم التعميم لأن لكل حالة خصوصيتها.

■ إلى أى مدى ترتبط الأصوليات بالظاهرة الهوياتية، وهل أزمة الهوية/ سؤالها أفرز تمدد هذه الأصوليات؟

- ينبغى تمييز أن الأصوليات ترتبط بقراءة معينة للدين، أو بقراءة حرفية ومتشددة للدين. بينما الهويات يمكن أن تنبنى على عرق أو لغة أو لون أو دين، وهذا لا يعنى أنه ليس هناك تداخل بين الأصوليات والهويات. لكن فى جميع الحالات، عندما نتحدث عن الهويات فأنا أميل إلى ما قال به الباحث المغربى حسن رشيد فى التمييز بين ما أسماه بـ«الهويات الصلبة»، وهى قراءات متشنجة للهوية ترفض الآخر، وبين «الهويات السلسة/الرخوة/ المتطورة» التى تقبل الآخر. فى جميع الحالات أظن أنه حينما نتحدث عن الأصوليات ينصرف الأمر بالأساس إلى قراءة معينة للدين، والهوية مجال آخر.

■ كيف صارت خطابات الهوية أدوات للاختراق، بل وبنت عليها ميليشيات شرعيتها لإضعاف الدولة؟

- أكبر خطر يرتبط ويتعلق بالهويات هو حمل السلاح أو الانتظام فى ميليشيات. هناك «وحدات هوية» لجأت إلى السلاح وكوّنت ميليشيات. الأمر الثانى، وهو كذلك مكمن الخطورة، الاِئْتِمَارُ بأجندات خارجية، أو تحريكها من قبل قوى أجنبية. ليس فى الأمر أى تخرص، نحن نتحدث هنا عن أشياء واقعة، وهذا هو الجيل الثانى أو الجيل الجديد من خطابات الهوية، الذى يتميز من ضمن ما يتميز به بالخطورة، ومكمن هذه الخطورة استعداء الآخر، واللجوء إلى السلاح.

■ لماذا اشتد احتدام خطاب الهوية إثر حرب غزة؟

- احتدم خطاب الهوية، خاصة فى الدول الغربية. وقع نوع من الانشطار داخل المجتمعات الغربية بين فريقين، فريق قريب من السردية الإسرائيلية لا يشكل بالضرورة أغلبية ولكن أقلية مؤثرة، وفئات أخرى أقرب ما تكون إلى القضية الفلسطينية. وبالطبع المسألة ليست مرتبطة فقط بالانتماء، لأن هناك أشخاصًا وفعاليات ليست عربية ولا مسلمة وتناصر القضية الفلسطينية.

من المؤكد أن هناك احتدامًا وتوترًا داخل المجتمعات الغربية بناءً على تداعيات غزة، يظهر ذلك جليًا فى كثير من المناسبات، منها كرة القدم، ومنها ما أشرت إليه فى كتابى حول المباراة التى كانت قد جرت فى هولندا، بين فريق هولندى وفريق مكابى الإسرائيلى، والتوظيف السياسى والشعاراتى لسب العرب، وتشويه المعالم من الهولنديين من أصول مغربية الذين يعيشون فى هولندا. هذا مثال، ونحن دخلنا مرحلة جديدة من احتدام خطابات الهوية فى البلدان الغربية جراء تداعيات حرب غزة.

■ لماذا تعتبر أن العالم العربى هو «الساحة التى يعبّر فيها الغرب عن تفوقه»؟

- علاقة العالم العربى بالغرب معقدة. لا شك أن العالم العربى هو الآخر بالنسبة للغرب، والغرب كان بالأساس أوروبا، لذا قلت فى غير مناسبة إن العالم العربى يشكو مما يسميه البعض «لعنة الجغرافيا». الحضارة الهندية بعيدة عن أوروبا والغرب، الصين واليابان نفس الشىء، لكن ما نسميه العالم العربى كان هو الآخر الذى احتل أجزاء كبيرة مما كان عالم المسيحية، لذا كانت تلك العلاقة دائمًا معقدة، وهذا واقع. من المفترض حقيقة أن نتجاوز هذه النظرة، ونرى بالفعل مواطن تفاؤل، فقد كان هناك تفاعل دومًا حتى فى فترات التوتر والمواجهة، وأتمنى أن تغلب هذه النظرة.

■ هل يمكن اعتبار رواياتك «رواء مكة» و«الموريسكى» و«ربيع قرطبة» و«رحلة من الجنوب» خطابًا روائيًا هوياتيًا؟

- رواياتى تطرح قضايا متعددة، الهوية جزء من القضايا الواردة فيها كما أشرتِ إلى «الموريسكى» أو محنة المسلمين الذين كانوا يعيشون فى الأندلس، هؤلاء حقيقة يشكلون حالة هوياتية، كانوا موزعين بين انتمائهم العقائدى وانتمائهم الجغرافى، ولم يُقبل منهم انتماءهم الجغرافى، لأن العالم آنذاك كان يقرأ، وكانت شئون العالم تقرأ بمنظار دينى، وتمت التضحية بهم «الموريسكيون»، وربما يمكن أن نقول الشىء ذاته فيما يخص «رحلة من الجنوب». لكن لا يمكن حقيقة أن نختزل رواياتى فى خطابات الهوية. أعرض لأشياء عدة فى أعمالى الأدبية، منها خطابات الهوية.

■ ذهب بعض النقاد إلى أن روايتيك «رواء مكة» و«رحلة من الجنوب» أشبه بالسيرة الذاتية.. ما صحة ذلك؟

- بالفعل، «رواء مكة» ليست رواية، هى شهادة أو رحلة، لذا هى جانب مرتبط بالسيرة الذاتية، ولكن ليس من حيث الوقوف عند الأحداث، بل استقراء هذه الأحداث. أما «رحلة من الجنوب» فهى بالفعل سيرة ذاتية فى قالب روائى، أو أقلها تشهد على فترة من حياتى، على مرحلة لجيل معين. وفى جميع الحالات كل من «رواء مكة» و«رحلة من الجنوب» تعبران عن وتصوران جوانب ذاتية من حياتى، وهو واقع لا يمكن التستر عنه.

■ كيف ترى المشهد الثقافى العربى؟

- حقيقة لا يمكن أن نجرى قراءة منمطة. هناك وحدات متعددة، وبؤر كانت تعتبر من الهامش وأصبحت مؤثرة. هناك كذلك مراكز كانت مؤثرة وأصبحت من الهامش. لكن فى جميع الحالات، يبدو لى، وقد أكون مخطئا، أن جانب الفكر توارى فى الإنتاج الفكرى عمومًا، وفى الإنتاج الأدبى خاصة.

هذا يرتبط بعدة أمور، منها أزمة الجامعة، وضعف مجال الحرية. ورغم ما يقال عن التواصل بين الفعاليات فى العالم العربى، فهذا التواصل سطحى، ولم يعد بالقوة التى كانت، وقد يعزى الأمر إلى ضعف سردية جامعة على خلاف ما كان سائدًا لفترة.

كل الثقافات والحضارات تمر بفترات مد وجزر، لذا أبقى دائمًا متفائلًا، وفى جميع الحالات لا يمكن للمجتمعات أن تتطور من دون فكر، والفكر يظل إلى الآن غائبًا فى الإنتاج الفكرى- إن صح هذا التعبير- بالعالم العربى.