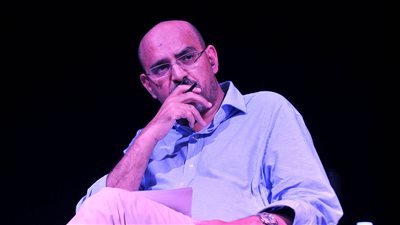

رهانات الأسلاف.. ممدوح حبيشى: المشهد الثقافى يشبه غريقًا تحت الماء يحاول النجاة!

- «بوكو حرام» لم تهبط من السماء بل نتاج حتمى لتمزق الدولة

- «رهانات الأسلاف» شدّتنى من ياقتى وألقتنى فى المجهول!

- منحة «معهد إفريقيا» أعطتنى الوقت والفرصة لأتفرّغ لاكتشاف ما يدور داخلى

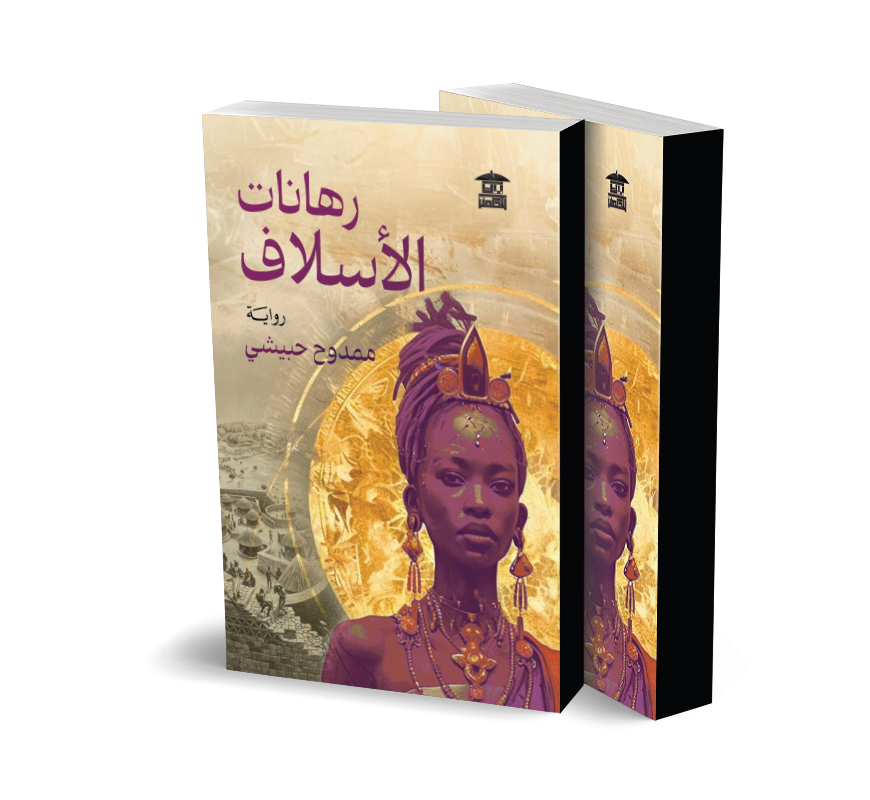

فى تجربته الروائية الأولى، «رهانات الأسلاف»، يقدم الكاتب ممدوح حبيشى رحلة أدبية جريئة إلى قلب القارة الإفريقية، تلك الجغرافيا الغائبة عن الرواية المصرية رغم عمق الصلة التاريخية والثقافية بينهما.

الرواية الصادرة عن «بيت الحكمة للثقافة»، استطاعت أن تلفت الأنظار بجرأتها فى استكشاف عالم «قبائل الهوسا»، وصراعات «بوكو حرام»، وأساطير إفريقيا التى تتدفق حيويةً بين السطور.

عن انطلاقته الأدبية، وكيف حوَّل شغفه بإفريقيا وقاعدة «اكتب عما تعرف» إلى نص روائى يستحق القراءة، وعن تأثير الوثائقيات والسينما المستقلة فى تشكيل رؤيته، أجرت «حرف» مع ممدوح حبيشى الحوار التالى.

■ فى روايتك «رهانات الأسلاف» تحديت قاعدة «اكتب عما تعرف».. كيف بدأت فكرة الرواية حتى وصولها للقراء؟

- فى البدء، لم تكن تلك الفكرة مشروعًا لرواية، بل مشروع بصرى يحاول أن يُمسك بجوهر القارة، تلك التى لطالما استوقفنى ظلّها فى الذاكرة البعيدة. كنت أتهيأ لإنجاز فيلم وثائقى عن «الملكة أمينة» و«ممالك الهوسا السابعة»، ثم قرأت إعلانًا عن منحة من «معهد إفريقيا» لتقديم مشروعات للرواية، وقدمت المشروع وتم قبولى، لأكتب عن الأسلاف الذين يسكنون الرواية قبل أن تُكتب، ويسكنون التاريخ قبل أن يُروى. وقت الكتابة أدركت أن الصورة وحدها لا تكفى، وأن الكاميرا، بكل سحرها، تقف عند العتبة، فبدأت أسمح للسرد بأن يتقدّم.

«رهانات الأسلاف» لم تأتِ استجابةً لقاعدة «اكتب عمّا تعرف»، بل كانت استجابة لرغبةٍ أعمق: أن أكتب عمّا يلحّ علىّ، وعمّا يشدّنى من ياقتى إلى المجهول. لم أكن أعرف إفريقيا كحقيقة شخصية، لكنها كانت دومًا تحوم حولى: فى الموروث، فى الموسيقى، فى الأسطورة، فى الصمت الذى يلى الأسئلة الكبرى. ومن هنا بدأ الرهان الأول: أن أكتب عمّا يفتننى لا عمّا أملك.

حين التحقتُ بمنحة «معهد إفريقيا» فى الشارقة، وجدت الوقت والفرصة لأتفرّغ لاكتشاف هذا المجهول الذى يسكننى. هناك كتبت ما يقارب ٨٠٪ من الرواية، وكان كل يوم فى الكتابة هو حفر فى الذاكرة، ليس ذاكرة فردية بالضرورة، بل ذاكرة القارة، وذاكرة الإنسان. كنت أتنقّل بين الأزمنة، أستمع للأصوات المتداخلة، وأرى الشخصيات تُولد من توتر التاريخ لا من تسلسل الأحداث.

بعد عودتى، استكملت الرواية وعرضت المخطوطة على الناشر، بعد اتصال أستاذ عمرو مغيث بى، شعرت أن الرواية قد وجدت من يُنصت لها. لم يكن الترحيب فقط بمضمونها، بل بالبنية التى اختارتها، باللغة التى حاولت أن تحفر وتُصغى فى آنٍ، وبالرهانات التى وضعتها الرواية أمام القارئ: أىّ إرث نحمله من الأسلاف؟ وأىّ حاضر نبنيه فوق هذا الإرث؟

نعم بدأت الرواية كفكرة فيلم، ثم صارت حكاية تنتمى للخيال لكنها مشبعة بروح الوثيقة، رواية تسير بخطى الوثائقى، لكن نبضها نبض الحكاية الأولى.

■ أين يبدأ الخيال وينتهى فى الرواية خاصة أنها تطرق منطقة غير معروفة للقارئ المصرى؟

- الخيال فى «رهانات الأسلاف» لا يبدأ من العدم، بل من فراغات الواقع، من المساحات التى لم تُروَ بعد. أما نهايته، فلا يمكن الإمساك بها، لأنه يتسرّب حتى فى أكثر المشاهد توثيقًا. كتبتُ عن قارة أنتمى لها حتى لو لم يعرفها القارئ المصرى، إلا كوطن أكبر حيث مصر جزء من القارة، لكنى لم أقدّمها كدليل سياحى، بل كمرآة. كنت أضع الخيال فى خدمة الحقيقة، والحقيقة فى اختبار الخيال، وكلاهما يحفران فى أرض واحدة: أرض الإنسان أينما كان.

■ إلى أى مدى أثر عملك كسيناريست للأفلام الوثائقية فى كتابة الرواية؟

- العمل فى الوثائقيات لم يكن خلفية، بل كان مدخلًا سرديًّا بالأساس. «الوثائقى» علّمنى أن أُصغى لما تقوله التفاصيل الصامتة، أن ألتقط ما لا يُقال أمام الكاميرا، وأن أُشكّك فى المسلّمات البصرية والزمنية.

هذه الأدوات انتقلت تلقائيًّا إلى الرواية، لا بوصفها تقنيات بل كوجهة نظر. أظن أن بنية الرواية، بطبقاتها المتداخلة، والتقاطعات الزمنية فيها، جاءت انعكاسًا لهذا النَفَس الوثائقى؛ إذ لم أتعامل مع الخيال بوصفه نقيضًا للواقع، بل كوثيقة أخرى، كامنة، تنتظر من يستنطقها.

■ تقدم فى الرواية منظورًا مغايرًا للصورة الذهنية عن إفريقيا وخاصة نسائها.. حدثنا عنها؟

-غالبًا ما تُختزل إفريقيا فى صور نمطية كما تُصدَّر إلى المخيلة العامة، كونها أرضًا للصراع أو ساحة للفقر، نساؤها ضحايا أو رموز فلكلورية.

فى «رهانات الأسلاف» لم أرغب فى استيراد تلك الصورة، بل فى كسرها وإعادة تشكيلها من الداخل، من رحم الحكايات الشفهية، من ملامح الجدّات، من الصمت الذى يسكن العيون.

نساء إفريقيا فى الرواية لسن هامشًا ولا زينة، بل ذاكرة تمشى، ووعى خفى يُحرّك العلن. أردتُ تقديم المرأة الإفريقية لا كامتداد للمأساة، بل كجذر للحكمة، ورافعة للبقاء. لم تكن «أمينة زازو» سوى بوابة حاولتُ عبرها أن أستعيد طاقة أنثوية لا تزال تُقاوم المحو، لا بالضجيج، بل بالإصرار الصامت.

فعلت ذلك فى أحد أفلامى عن قرية «أوموجا» وهى قرية سكانها من النساء فقط، ومن ثم حاولت فى الرواية تقديم تصحيح بصرى وروحى فى آنٍ، ليس للآخر فقط، بل لنا أيضًا، لنرى إفريقيا بما لا تقوله النشرات، بل بما تحفظه الروح.

■ أىٌّ شخصيات الرواية الأكثر صعوبة فى خلقها؟ ولماذا؟

- كل شخصية حملت صعوبة نوعية، تمثلت فى كونى أردت نساءً حقيقيات، وليست شخصيات روائية، سافرت إلى كينيا مرتين، وتعرفت إلى نساء إفريقيات من كينيا ومن دول أخرى، لكنها لم تكن بالزمن الكافى لأقول إنى تعرفت إلى عمق الشخصية، وكان تحديًا، حيث المزج بين البحث والمعرفة الشخصية والخيال، لم يكن الأمر سهلًا أبدًا وإذا أردت أن أحدد شخصية بعينها فهى «أمينة» فى زمنها الحاضر، لا فى تجليها الأسطورى، كانت الأعقد والأكثر مقاومة للتشكُّل على الصفحة.

فبينما كانت «أمينة» فى بُعدها الرمزى تتخلّق بسلاسة من تربة الموروث الإفريقى، وتتغذى من ظلال الأسلاف، فإنّ «أمينة» الحاضرة، المعاصرة، الممزقة بين إرث ثقيل وزمن لا يعترف بالخرافة، بدت أكثر هشاشة، وأكثر إلحاحًا على لأُصغى لما لا يُقال فى كلماتها.

كانت تسكننى كصوت داخلى لا يستقرّ، تتقلّب بين شعور بالانتماء وشكّ فى الجذور، بين ترف التأمّل وضيق العالم الواقعى.

لم أكن أبحث عن بطلة تقود السرد، بل عن إنسان هشّ ينجو بالسرد. وصياغة هذه الثنائية دون أن تنفلت اللغة نحو الافتعال، ودون أن تهرب الشخصية نحو «الكليشيه»، كان من أصعب تحديات الكتابة، هى شخصية لا تُكتب، بل تُنصت إليها، بصبر. ولهذا، كانت الأصعب.

■ ماذا تبقى من قبائل «هوسا» مقابل «بوكو حرام»؟ وكيف وصلت الأخيرة إلى إفريقيا؟ وهل كان هناك مناخ مهيأ لوجودها وانتشارها؟

- «قبائل الهوسا» ليست مجرد شعب بل نَسغ حضارى طويل ظل يتنفس عبر العصور فى الغرب الإفريقى، بثقافة راسخة وهوية لا تنكسر. لكنها اليوم تواجه امتحان البقاء الثقافى أمام جماعة مثل «بوكو حرام»، التى لا تُحارب فحسب بسلاح، بل بعقيدة متطرفة تستهدف جوهر الوعى الجمعى.

«بوكو حرام» لم تهبط من السماء، بل جاءت كنتاج حتمى لفشل أنظمة، وغياب العدالة، وتهالك التعليم، وتمزق الدولة. ومن ثم فقد وجدت الأفكار المتطرفة لها تربة خصبة فى الفراغات الاجتماعية والنفسية، وبدأت بالانتشار كالنار فى هشيم الريف والهوامش.

وتبقى من «الهوسا» الكثير، لكن التحدى يكمن فى قدرتهم فى الحفاظ على إرثهم فى وجه موجات التطرّف، وعلى إعادة بعث صوتهم كجزء حى من الهوية الإفريقية.

■ ترجمت الفصول الأولى من الرواية للإنجليزية فى مجلة «أوبوالى» الأمريكية المخصصة لنشر الأدب.. ماذا يعنى لك الوصول لقارئ مغاير لثقافتك؟

- اختبار صعب أن تصل روايتى إلى قارئ لا ينتمى إلى سياقى الثقافى، اختبار للغة السردية التى أستخدمها. فالترجمة هنا لا تعنى نقل كلمات، بل نقل شعور وتجربة، وإعادة خلق المسافة بين القارئ والنص.

لا تمثل مجلة «أوبوالى» مجرد منصة، بل بوابة عبور لوعى آخر، لقرّاء ربما لم يعرفوا عن «قبائل الهوسا» إلا فى الأخبار، أو يظنون أن إفريقيا كلها قارة مظلمة من الأسى. الترجمة تسمح للنص أن يعبر لا ليترجم الثقافة فقط، بل ليعيد خلقها فى وعى الآخر. وهذا فى رأيى هو أرقى مستويات التفاعل الأدبى.

■ هل هناك قواسم مشتركة بين مصر وإفريقيا فيما يخص الأساطير؟

- فى البداية لا أحب هذا الفصل، والتعامل مع مصر وإفريقيا أنهما منفصلان، فمصر هى جزء من قارة إفريقيا، ونعم هناك قواسم مشتركة إلى حد يُشعرك أن النيل ليس فقط شريان ماء، بل شريان ذاكرة. الأساطير فى إفريقيا ومصر تتقاطع عند مفاهيم كونية؛ كالموت والبعث، الإنسان والطبيعة، المرأة كقوة خالقة، والبطل الذى يعبر الظلمات ليصل إلى النور.

هناك مثلًا أساطير إفريقية تتحدث عن نشأة الكون من نَفَس امرأة، أو عن آلهة تُغرق الأرض ثم تنقذها تمامًا كما نجد فى الموروث المصرى القديم، الأسطورة فى الحالتين لم تكن فقط للتسلية، بل لإعطاء معنى للعالم وهذا ما يجمعنا.

■ إلى أى مدى أثر الرجل الأبيض فى الأساطير الإفريقية؟

- الرجل الأبيض حين وصل إلى إفريقيا، لم يترك الأرض فقط، بل مدّ يده إلى المرويات، أعاد صياغة الحكايات لتناسب رؤيته الاستعمارية، واعتبر الأساطير جزءًا من «الغرابة» التى توثقها عدسات «الإثنوغرافيا».

لكن الشعوب لم تفرط بسهولة فى أساطيرها، تحولت الأسطورة إلى مقاومة صامتة. أُعيد تأويلها فى الغناء، فى الرقص، فى الحكايات التى تُروى للأطفال، أثر الرجل الأبيض موجود، لكنه لم يستطع أن يُطفئ تمامًا نار الحكاية الأصلية.

■ ما بين القصة والرواية.. أين تجد نفسك أكثر؟

- كمبدع لدى نوافذ متعددة للتعبير عما أريد، فأعتقد أن كل نوع إبداعى له خصوصيته، فالرواية تمنحنى مساحة أوسع، نفسًا أطول، قدرة على التوغل. لكن القصة القصيرة فيها نوع من التحدى، كأنك تمسك بكاميرا وتلتقط لحظة خاطفة يجب أن تقول كل شىء. أتنقّل بينهما، وأشعر أن الرواية تسمح لى ببناء عوالم، بينما القصة تجبرنى على التركيز فى لحظة واحدة مشبعة.

■ لك كتاب عن السينما المستقلة فى مصر.. ما ملامح تلك التجارب؟ ولماذا ظهرت؟ وكيف تقيمها؟

- السينما المستقلة هى ابنة الحاجة. حين ضاقت نوافذ التعبير، خرج صانعوها إلى الشارع، إلى الضوء الطبيعى، إلى الواقع. ملامحها فى البساطة، وفى القلق، فى الموضوعات التى لا تهم الرقابة أو المنتجين التقليديين.

وقتها جاء دورى كناقد سينما أردت أن أُقيمها كحالة تمرد، كحركة وأيضًا الوقوف على تأثيراتها على الصناعة. هى ليست بديلًا عن السينما التقليدية، لكنها تشكّل صوتًا آخر. وربما أهم ما فيها أنها ترفض أن تكون نسخة.

■ حدثنا عن تجربتك فى كتابة الأفلام الوثائقية؟

- كتابة الوثائقيات بالنسبة لى ليست بحثًا ومعلومات، بل حالة سردية، كل فيلم وثائقى كتبته شعرت أنه رواية مؤجلة، أتعامل مع الشخصيات كأنها شخوص أدبية، ومع الوقائع كأنها فصول.

تعلمت من الفيلم الوثائقى أن الصمت يحمل معنى، وأن الصورة ليست مجرد توثيق، بل جزء من البناء الدرامى، الفيلم الوثائقى عالم يشبه الحفر فى الصخر، لكنه يكشف كنوزًا.

■ ما رأيك فى الجوائز؟ وهل يمكن اعتبارها معيارًا للمقروئية والنجاح؟

- الجوائز جميلة حين تأتى، لكنها لا تصنع الكاتب. هى لحظة ضوء، لكنها لا تُضيف حرفًا إلى النص. هناك كتب عظيمة لم تفز بشىء، وكتّاب نسينا أسماءهم رغم أنهم فازوا بكل شىء.

أؤمن أن المعيار الحقيقى هو تفاعل القارئ، وعمق الأثر. أما الجوائز، فهى تُبهج، لكنها لا تقرر المصير.

■ كيف ترى الراهن الثقافى المصرى؟

- الراهن الثقافى فى مصر يشبه شخصًا يحاول التنفس تحت الماء فيغرق، لكنه يحاول النجاة، هناك زخم من الإنتاج، لكن كثيرًا منه بلا صدى. ومع ذلك، هناك أصوات تُقاوم، وتجارب تحاول أن تخلق جمالًا فى ظل الضوضاء، وهناك جيل جديد يكتب من الهامش، ومن الألم، وأيضًا من الغضب، وهذا فى حد ذاته يبشر.

■ كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعى على المشهد الثقافى؟

- «السوشيال ميديا» كشفت كل شىء، الجيد والردىء. منحت الكاتب نافذة مباشرة على القارئ، لكنها أيضًا أغرقت الكتابة فى دوامة اللحظى.

هناك نصوص وُلدت لتعيش أسبوعًا، فقط لأنها نالت إعجابًا واسعًا. لكن فى المقابل، منحت المنصات فرصًا لكتّاب لم يكونوا ليُقرأوا فى ظروف أخرى. هى سلاح ذو حدين، ويجب أن نتعلم كيف نستخدمه دون أن نفقد جوهرنا.