اللى ألف مامتش.. مصطفى أبوحسين.. احتفاء بكاتب سبق الموت روايته الأولى

- أولى رواياته «صمت الرب الطويل» وصلت سرير مرضه قبل وفاته بدقائق

- مديرة دار «العين» أرسلت له 5 نسخ من الرواية لكن القدر لم يمهله لرؤيتها

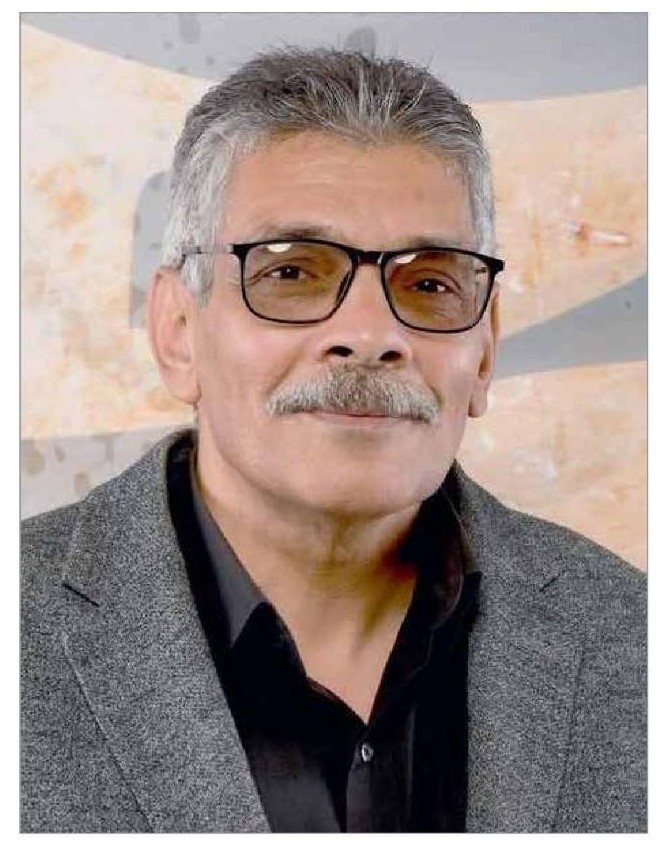

فى أواخر أغسطس الماضى، وكعادتها فى توثيق تعاقدات دار «العين» مع كُتّابها الجدد، نشرت الدكتورة فاطمة البودى، مديرة الدار، عبر حسابها الشخصى على «فيسبوك»، صورة تجمعها بالكاتب الراحل مصطفى أبوحسين، الذى غادر دنيانا قبل أيام، قبل أن يرى أولى رواياته تخرج إلى النور بين دفتى كتاب.

فعلى طريقة الواقع الأغرب من الخيال، حملت الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى نبأ رحيل «أبوحسين» فى مسقط رأسه بالمنوفية، حيث كان يخضع للعلاج فى أحد مستشفيات شبين الكوم، ورحل قبل أن يفرح بصدور روايته الأولى «صمت الرب الطويل»، عن دار «العين».

ونعت الدكتورة فاطمة البودى الكاتب الراحل، الذى رحل عن عمر ناهز الـ57، مؤكدة أن الرواية وصلت إلى منزله وهو على سرير المستشفى، لكنه كان قد أسلم الروح قبل أن تقع عيناه عليها، كاشفة لـ«حرف» أن آخر أمنياته كانت أن يرى الرواية منشورة قبل رحيله، فأرسلت له 5 نسخ بالفعل، لكنها وصلت بعد ساعتين من وفاته.

الحوار الأخير

فى وقت سابق قبل رحيله، تواصلت «حرف» مع مصطفى أبوحسين، للحديث عن تفاصيل الرواية التى كانت تحمل عنوان «ماريا القبطية.. سيرة الأسر»، قبل أن يستقر على اسمها الأخير «صمت الرب الطويل».

وقال «أبوحسين»، فى الحوار الأخير، إن رواية «ماريا القبطية.. سيرة الأسر» هى أول عمل روائى يكتبه، بعد ٥ مجموعات قصصية كانت آخرها مجموعة «ليس ثمة ما يدعو للبهجة»، الصادرة عن دار «الأدهم» للنشر عام ٢٠٢٢، التى أصدر من خلالها أيضًا مجموعة «ذقن أبوالهول.. فيلم وردة وأوهام بيكون» قبلها بـ٣ سنوات.

وأضاف أن الرواية تجسد سيرة السيدة ماريا القبطية، ابنة «شمعون» كبير القبط، الذى قاد تمرد الروم الشرقيين على أولئك المحتلين الغرباء، بعد خروجهم على دعوة المسيح، وانحرافهم بها عن أصلها، مشيرًا إلى أن «أقباط مصر، الذين كانوا يرون فى أنفسهم صورةً أخرى للمسيحية، اعتبروا تلك الثورة محاولةً للحفاظ على هويةٍ آخذة فى التلاشى، وصراعًا ضد تبدّل طبيعة الدين فى أرضهم».

وواصل: «شمعون وقع فى الأسر، ومعه ابنتاه: سيرين وماريا، اللتان أُرسلتا كهديتين مع موكبٍ ثقيل إلى النبى الذى كان صوته يتردّد فى صحراء الجزيرة العربية، يطلب من العالم أن يؤمن به، فكانت الهديّة جوابًا على الدعوة».

وأكمل: «النبى قبل الهدية، وزوّج سيرين من شاعرٍ اسمه حسان بن ثابت، واحتفظ بماريا لنفسه، وأعطاها بستانًا لتقيم فيه. ومن هنا يبدأ السرد فى الانعطاف: لا وحى ولا معجزات؛ بل رجل من لحمٍ ودم، يغضب، يلين، يضحك، يصمت، يجوع، ويصوم، رجلٌ يعرف فى داخله أنه معنىٌّ بكلمة السماء، لكنه أيضًا يترقّب اللحظة التى ينقطع فيها الوحى، ليرى ماذا سيفعل أصحابه حين يغيب الصوت العلوى؟ هل سيلتزمون بما علّمهم؟ أم سينقلب كل شىء كما تنقلب العروش؟».

وكشف مصطفى أبوحسين أنه بدأ فى كتابة رواية «ماريا القبطية.. سيرة الأسر» عام ٢٠١٧، وكأنه أنهى فصلًا من ذاته، أو من سجنه الداخلى، معتبرًا أنها ليست رواية، بل اعتراف طويل، أو صرخة محبوسة داخل قفص الدين والأسئلة.

وبعد رحيله، حرصت «حرف» على مواصلة الحكاية من خلال التواصل مع عدد من المثقفين وأصدقائه المقربين، الذين شاركوا شهاداتهم عن تجربته الإبداعية ومسيرته الإنسانية، وأثر روايته الجديدة فى سياق مشروعه الأدبى، لترسم صورة أكثر اكتمالًا للكاتب الذى غاب جسدًا، لكنه ترك أثرًا حاضرًا فى أعماله.. فإلى أبرز ما قالوه.

سعدنى السلامونى: كعب داير!

عولج مصطفى أبوحسين فى المستشفى الجامعى بشبين الكوم، ودخل «كعب داير طبى»، فهو لم يكن مصابًا بالأمراض التى تنهى حياته بشكل أو بآخر، لكنه طول عمره إنسان خارج نظام المجتمع حتى على مستوى قريته.

منذ الصداقة التى جمعتنا أطفالًا، تحس أنه لم يكن ينتمى للمجتمع. طوال عمره يدعو لـ«دولة الإنسانية»، ولو يكن يريد أن يكون جزءًا من المجتمع، هو دائمًا على هامش المجتمع حتى على مستوى القرية.

لما انتقلنا جميعًا إلى القاهرة، كل أصدقائنا وزملائنا عُيّنوا صحفيين، لكنه رفض أيضًا أن يكون ضمن هذا المجتمع. رفض تعيينه كصحفى، ودرس الفلسفة وتخرج، ما زاد تمرده أكثر، وزادت دعوته إلى الإنسانية العالمية أكثر، وسافر الإمارات وظل يعمل طوال عام كامل.

عندما عاد كان لديه شىء بسيط فى المعدة، وبه دخل فى «الكعب الدائر الطبى». بينما أى مستشفى محترم كان من الممكن أن يعالجه. لكن هذه طبيعة التعامل مع الكُتَّاب والأدباء، حيث يدخلون مستشفيات رخيصة. هذا ببساطة لأن «أبوحسين» ليس من المجتمع القائم على الكذب والفساد.

أما روايته الأخيرة «صمت الرب الطويل»، فهذا خامس كتاب له وأول رواية. والكتب الأربعة السابقة حوصرت، إلا هذا العمل فطاف به على كل دور النشر، ولم تفتح له الأبواب سوى الدكتورة فاطمة البودى.

كانت أمنية حياته أن يرى هذه الرواية، كان سيفرح للغاية أن يجد شخصًا حقيقيًا يقبل نشرها وسط هذا الخراب الثقافى الذى نعيش فيه. كان يقول لى: «حلم حياتى يا سلامونى».

كان ينهار ويعود وينهار. آخر ما قاله «كان نفسى أشوف الرواية قبل ما أموت»، وقلت له: «ستراها ونكتب عنها ونقيم الندوات للنقاش حولها»، فقال لى: «لن يحدث.. سأموت قبل رؤيتها».

موته مسألة مفجعة، فما كان يشكو منه لم يكن مرضًا خطيرًا، بل ألم بسيط يُعالج منه الجميع، وطوال الوقت شخصه الأطباء بشكل خاطئ، وهم أطباء كبار، فقد كان مغضوبًا عليه، وأدخلوه فى «الكعب الداير الطبى».

«أبوحسين» إنسان لم يكن له مثيل لا على مستوى الكتابة ولا على المستوى الإنسانى.. عاش طوال عمره بوجه واحد وسط كل هذه الأقنعة.

كنا ٥ أصدقاء وأبناء قرية واحدة، جئنا القاهرة وكل منا شق طريقه، من أصبح رئيس تحرير، ومن أصبح روائيًا، ومن سافر إلى الخارج، وحده «أبوحسين» الذى عاش حياته «كعب داير»، سواء فى التعليم حيث كان موجهًا فى التعليم الثانوى، أو عندما لجأ إلى الكتابة. حتى عندما نشر فى دار «الأدهم» لصاحبها الشاعر فارس خضر، لم يرحب الكثيرون به ككاتب أيضًا وحوصرت كتابته.

أمل سالم: الكلمة «محكمة»

فى أحد أيام «منتدى الشعر المصرى» بحزب «التجمع»، أهدانى الصديق الشاعر محمود قرنى عدة كتب، من بينها مجموعة قصصية بعنوان: «ذقن أبو الهول.. فيلم وردة وأوهام بيكون»، طالبًا منى مناقشتها فى المنتدى بعد أسابيع، فوافقت على الفور لسببين، أولهما أننى كنت قد قرأت لكاتبها مجموعته السابقة «دعه يمر»، وثانيهما فضولى لمعرفة العلاقة بين مكونات هذا العنوان العجيب!

من هنا كانت معرفتى الحقيقية بمصطفى أبوحسين. كان رجلًا طيبًا نبيلًا، واسع القلب، شديد اللطف. صارت لنا لقاءات فى المرات التى زار فيها القاهرة، تلتها أحاديث هاتفية طويلة، حكى لى فيها الكثير عن معاناته فى العمل الصحفى.

كان -رحمه الله- واحدًا من القلائل الذين أستمع إليهم بمحبة، وأتحدث معهم بطمأنينة وود. لا يضنّ على أحد بما يملك، وعطاؤه جزل إذ استطاع. ظهر نبله يوم اقترحت عليه أن يتوسط لدى أحد المسئولين، وهو صديق دراسة له، فى أمر يخص صديقًا آخر، فلم يتأخر لحظة.

مصطفى أبوحسين، فى مجموعته «ذقن أبوالهول»، كان يربط كتاباته بحبه للرمزية، مستلهمًا شيئًا من أشعار محمود درويش، وأشعار محمود قرنى خاصة ديوان «لعنات مشرقية». وكما استعان «قرنى» بأصوات شعراء العالم، مثل: طاغور وبورخيس وجوته، فى ديوانه، نجد أن «مصطفى»، فى مجموعته، يستدعى عددًا من الفلاسفة، فى توظيف قصصى ذكى وعميق.

ومن الطريف أنه كان يضع ٤ أشياء فى خانة الكره صفًا واحدًا: المجاز فى الشعر، والأنظمة العسكرية، والسحلب البارد، والممثل عادل إمام!

أما القصة القصيرة لديه، فهى مرآة، لكن أهى مرآة للأشياء أم لعقل الكاتب؟ أم لنفسه؟ هل هى مرآة مستوية تعكس الواقع كما هو؟ أم محدبة تضخم الصور؟ أم مقعرة تختزلها إلى أولياتها؟ ذلك سؤال يتجلى فى قصصه، حيث تتجاور الحقيقة والخيال، وتتماس الفلسفة مع الحياة اليومية.

يُحسب لـ«مصطفى أبوحسين» كذلك استعماله الواعى لجذر اسمه «مصطفى» وارتباطه بالاصطفاء والاختيار. فهو عنده: الإنسان الأعلى القادر على تجاوز هشاشة الإنسان القديم، كما بشر نيتشه، فى ثنائية تجمع بين القديم والجديد، العلم و«الميتافيزيقا»، الخرافة والفلسفة. وكأن الاسم يحمل معنى البعث بشقيه: بعث الحياة وبعث المعنى. فهو «مصطفى» بما اصطفاه من أفكار، وثائر على الكلاسيكيات كما ثار الرومانسيون عليها بعد قرن ونصف من سيادتها.

أطلعنى مصطفى أبوحسين، قبل رحيله، على روايته «صمت الرب الطويل»، التى كانت فى طريقها إلى الصدور عن دار «العين» للنشر والتوزيع، وهى رواية رائعة بحق، أرجو أن تنال ما تستحقه من اهتمام النقاد والدارسين، فهذا الرجل أحد المهمشين حيًا، لذا أتمنى أن يتنازلوا عن ممارسة ذلك بعد مروره من الحياة.

له أيضًا مخطوط لرواية أخرى بعنوان «على مرأى من الله»، فضلًا عن مخطوط لمجموعة قصصية بعنوان «ابن الجزمة»، وأظنه قد دفع بها للنشر. أتمنى أن تُنشر هذه الأعمال قريبًا.

كتب «مصطفى» عن نفسه قائلًا: «كل كلمة أكتبها محكمة تعقد فى داخلى، وكل سطر هو اعتراف جديد.. لكننى لا أعرف بعد، من يحاكم من؟!». لم يكن يعرف أن هذا الاعتراف سيبقى بعد رحيله علامة على صدق تجربته، وعلى صاحب تلك التجربة، الذى اختار دومًا الوقوف على حافة الحياة وهو يبحث عن معنى!

حسام الحداد: ضجيج فى القلب

هناك أشخاص يمرّون فى حياتنا مرور الظلال، يتركون أثرًا عابرًا ثم يمضون. وهناك آخرون يولدون معنا فى اللحظة نفسها من الوعى، يكبرون فينا قبل أن يكبروا أمامنا، نرى العالم من أعينهم قبل أن نراه بأعيننا. مصطفى أبوحسين كان من هذا النوع الأخير.

هو ليس مجرد صديق طفولة، بل ممرًّا سريًا إلى الحياة، بوصلتها الأولى، ورفيق دهشتها. واليوم، حين أكتب عنه بعد رحيله، أشعر أننى لا أكتب عن شخص غادر، بل عن جزء عميق من حياتى انطفأ فجأة، تاركًا ظلاله على الذاكرة.

«مصطفى» ذلك الطفل الذى بدأ كاتبًا قبل أن يعرف الكتابة. كنا أطفالًا فى القرية نفسها. لم يكن «مصطفى» أكثر صخبًا أو حركة من غيره، لكنه كان يملك تلك النظرة التى تجعل الطفل يبدو أكبر من سنّه.

كان يجلس فى ركن بعيد، يراقب الناس، يلتقط تناقضاتهم كما يلتقط آخرون الكرات فى الملاعب. وأذكر أننا كنا نضحك عليه أحيانًا، لأنه يحمل «كراسة» صغيرة أينما ذهب. كنا نعتقد أنه يكتب أسماء من يزعجونه ليشكينا لأساتذة المدرسة. لم نكن نفهم أنه كان يكتبنا، يكتب طفولتنا ويصنع مواد خام لقصصه القادمة، باعتباره الكاتب الذى امتلك حساسية الوجع، وصوت الضحك.

كبر مصطفى أبوحسين بسرعة غريبة، ليس فى العمر، بل فى الوعى. كان يرى الألم فى التفاصيل الصغيرة التى نتجاوزها، ويسمع أصوات الهزائم الخفية فى جمل العابرين. لكنه، بالمفارقة نفسها، كان الأكثر قدرة على الضحك والسخرية. كان يضحك من الألم ويجعلنا نضحك معه. ربما لهذا أصبحت كتاباته مزيجًا من المرارة والبهجة، من الحكمة والسخرية، من الجرأة والطفولة.

كان يعرف كيف يلتقط أعطاب المجتمع، لا ليُدين، بل ليكشف تناقضاته.. ليقول: «هكذا نحن، فلا تتجمّلوا». لم يكن مجرد كاتب، كان ضميرًا يكتب بصوت منخفض، فى كل مرة كنت أقرأ له، كنت أراه الطفل ذاته: يجلس فى ركن بعيد، يراقب العالم بعين حائرة حكيمة.

«مصطفى» لم يكتب من برج عالٍ، لم يكتب لأحكام نقدية أو لجوائز، كتب لأنه لم يستطع ألا يكتب. كان يكتب من قلبه، من فاجعته الشخصية مع الحياة، من بحثه الدائم عن معنى. لذلك أحبّه القرّاء. ولذلك صدّقه النقّاد قبل أن يحتفوا به.

موت يشبه الخاتمة الدرامية فى رواياته، أن تصله روايته «ماريا القبطية» إلى البيت، بينما هو يرقد فى المستشفى، كأن القدر أراد قول شىء ما، شىء يشبه: «لقد انتهت الرحلة يا مصطفى، والكتاب يكمل عنك الطريق».

غادر بصمت، كما عاش، غادر فى لحظة تبدو وكأنها مقتطف من رواية، لا من حياة، ما يبقى بعد الرحيل. يبقى من «مصطفى» صوته: ذلك الصوت الذى لم يكن يصرخ، لكنه كان يصل، يبقى أسلوبه الساخر الحزين، وجرأته على قول ما يخشاه الآخرون.

تبقى كتبه التى تشبهه: نقية، موجوعة، ممتلئة بالحكمة. ويظل فى القلب ذلك الصديق الذى كبر معى، ورافقنى فى أولى الحكايات، ولم أكن أتخيل يومًا أننى سأكتب خبر رحيله، بدلًا من أن أقرأ عليه خبر صدور عمل جديد.

رحم الله مصطفى أبوحسين.. رحمه الله، وجعل أيامه الباقية فى الذاكرة نورًا لا ينطفئ، ومن كلماته جسورًا تمتد بين غيابه وحياتنا، ففى النهاية، لا يموت الكاتب تمامًا، تموت الأجساد فقط، أما الذين كتبوا من قلوبهم، فإنهم يظلون يعيشون فى قلوب الآخرين.