طفل فى السبعين.. جار النبى الحلو: لم أكتب الرواية التى أحلم بها بعد!

- ولدت فى بيت مميز كان يقع على أطراف مدينة المحلة الكبرى يطل على نهر النيل وخلاء واسع، حيث طيور لا أعرف أسماءها ومراكب الصيد والنقل وحكايات العفاريت والغرقى.

- صندوق كُتب أبى فتح لى عالم الدهشة الذى يولد الكتابة

- المحلة هى وطنى وحكاياتى وحواديتى والناس.. والكتابة عنها «قدر»

- رحيل «شلة المحلة» أصابنى بالشيخوخة والسنوات أورثتنى الحزن والألم

- أصدرت حوالى 6 مجموعات قصصية و6 روايات.. عدديًا ليس هناك انحياز.. لكن كتابة القصة القصيرة هى المُعلِم الأول بالنسبة لى هى التى علمتنى الجملة والرؤية والموقف.

- وأنا فى الثامنة والسبعين.. من حقى أن أحزن على الطيور التى طارت منى!

- الثقافة أزهرت والقاهرة عادت لحجمها الطبيعى مع فاروق حسنى وجابر عصفور

- نصر حامد أبوز يد كان يكتب الشعر وشعرنا بموته فى لقائنا الأخير معه

- عبدالفتاح الجمل «أستاذى وتاج رأسى» ولولاه ما كنت جار النبى الحلو

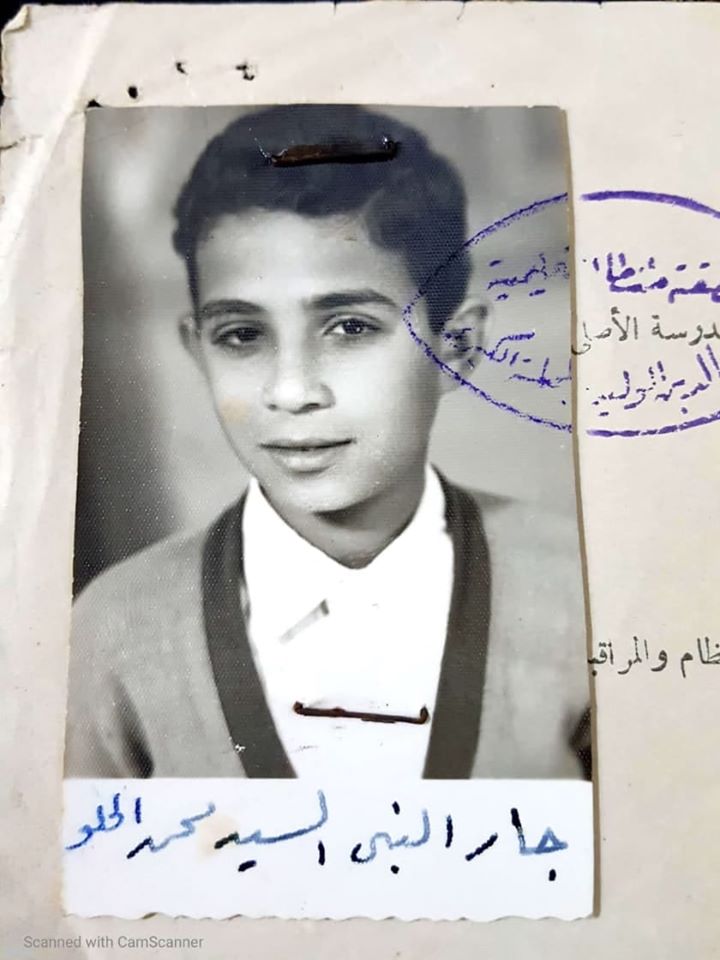

رغم أننى لم أشرف بلقائه سوى مرة وحيدة، خلال فعاليات مؤتمر الرواية العربية، الذى عُقد فى المجلس الأعلى للثقافة عام 2019، إلا أن نبرات صوته وتلاوينها عبر الهاتف، رسخت لدى ذلك الانطباع الذى تركه لدىّ خلال لقاء عابر مر عليه أكثر من 6 سنوات: هذا رجل يحمل نقاء الأطفال وعذوبتهم ووضوحهم وعفويتهم وتلقائيتهم.

إنه الكاتب الكبير جار النبى الحلو، الذى ما أن استعرت مقطع أغنية الفنانة وردة: «وعملت إيه فيكم السنين؟»، خلال الحديث معه عن «شلة المحلة»، التى يفضل تسميتها «مجموعة المحلة»، اختنق صوته ببكاء مكتوم، ودموع رأيتها عبر الأثير.

ومع ذلك، ما زال الأديب الكبير، الذى قال تجيب محفوظ عنه، فى أول لقاء بينهما: «فى حمايتى»، يتمسك بدهشته الأولى، دهشة الطفل ذى الـ10 أعوام، الذى يدخر من مصروفه المدرسى ليرتاد السينما، وعوالمها المدهشة السحرية، والتى ما زال أيضًا يحكى عنها وعن أبطالها «أبطاله» بنفس الشغف والتلقائية الطفولية، بل يختلس ضحكة طفولية خجولة وهو يعترف بأن هند رستم هى «فتاة أحلامه».

لم يفقد جار النبى الحلو تفاؤله فى الثقافة المصرية، وعلى العكس من أصوات عديدة ترى أن المشهد الثقافى المصرى فى تراجع، وأنه «ليس فى الإمكان أبدع مما كان»، يتوسم الخير والأمل فى الأجيال القادمة، وأن قادمات الأيام تحمل معها مبدعيها ومثقفيها. ورغم إنتاجه الأدبى الثرى، إلا أنه يعترف: «لم أكتب الرواية التى أحلم بها بعد».

يفتح «جار النبى» لـ«حرف» صندوق ذكرياته، يتحدث عن طفولته ونشأته الأولى، عن «شلة المحلة» التى ضمت من خارجها نصر حامد أبوزيد «الطنطاوى»، ومحمد المخزنجى «المنصورى»، حتى صاروا «محلاوية»، وغير ذلك الكثير فى السطور التالية.

■ لنبدأ من حكاية «جار النبى الحلو».. من أين جاء هذا الاسم.. ما قصته؟

- خلال أداء جدتى مناسك الحج، فى أواخر سنة ١٩٤٦، كان يخدمها فى خيمتها رجل حجازى اسمه «جار النبى». أعجبت كثيرًا بالاسم، وقالت له: لقد تركت ورائى ابنتى وزوجة ابنى الاثنتين فى حالة حمل، ومن تلد قبل الأخرى سأسمى المولود «جار النبى».

فى ذلك الوقت، كانت رحلة الحج تستغرق وقتًا طويلًا، يصل لشهور فى السفر إلى الأراضى الحجازية والعودة منها. وعندما عادت جدتى إلى المحلة، كانت عمتى قد وضعت حملها، واختارت اسمًا لمولودها. ومن ثم طرحت جدتى اسم «جار النبى» على أبى، الذى سأل الشيوخ عن مدى صحته. وعندما استراح لما سمعه أطلق علىّ هذا الاسم: «جار النبى».

■ ما انطباع مَن حولك.. وانطباعك الذاتى عن الاسم عندما أدركه وعيك؟

- فى الحقيقة هذا الاسم الغريب منحنى تميزًا طوال الوقت، سواء فى فريق كرة القدم أو الكتابة. عندما بدأت فى الكتابة والنشر، كان من السهل أن يلفت الاسم الأنظار إلىّ. أسعدنى الاسم كثيرًا وكان من أسباب تميزى، كأنه منحة من جدتى إلىّ.

■ أشرت إلى دور والدك ومكتبته كوسيط ثقافى فى «شهوة الإبداع». العديد من مبدعى مصر مر بنفس التأثر بطريقة أو بأخرى.. لماذا غاب تأثير هذا الوسيط الآن؟ وهل لمنصات التواصل الاجتماعى دور فى ذلك؟

- ولدت فى بيت مميز، كان يقع على أطراف مدينة المحلة الكبرى، يطل على نهر النيل، وخلاء واسع، حيث طيور لا أعرف أسماءها، ومراكب الصيد والنقل، وحكايات العفاريت والغرقى. هذه المشاهد لم يكن تأثيرها علىّ بأقل من تأثير ما قرأته، وأثره على تفكيرى وما أصاب دهشتى مُبكرًا.

وجدت عند أبى صندوقًا كبيرًا به كُتب كثيرة. كان فى هذا الصندوق كل إصدارات «الهلال» وجورجى زيدان. كان به أيضًا «ألف ليلة وليلة» و«عنترة»، كُتب كثيرة جدًا. وعندما بدأت فى قراءة هذه الكتب لفت نظرى أنها حواديت.

ولما خرجت من هذه الحواديت خارج بيتنا، حيث حديقته الصغيرة وما بها من أشجار، بينها شجرة «بونسيانا» كبيرة، هذا المشهد بتفاصيله أدهشنى وجذبنى إلى عالم مختلف، أظنه عالم الدهشة الذى يولد الكتابة.

■ لماذا تترك الأمكنة هذا الأثر على المبدع دون غيره؟

- شجرة «البونسايانا» بزهورها الحمراء المتوهجة التى حدثتك عنها هذه، وغيرها من المشاهد التى ذكرتها قبل قليل، كثير من المارة يشاهدونها ويمرون عليها. لكن أن تلفت نظر شخص واحد فهذا هو المبدع.

كل الأحداث موجودة لكن أن تهزك أنت بشكل شخصى، وتؤثر فيك وتكون سببًا فى طرح أسئلة، محور هذه الأفكار هو الإبداع. الفرق بين المبدع وغيره، هو أن الفنان، الرسام التشكيلى على سبيل المثال، يصور العالم بريشته، البحر موجود لكن كم من الناس يرسمونه؟ هذا هو الإبداع.

■ كيف قاومت إغواء مركزية القاهرة وتمسكت بالإقامة فى مسقط رأسك؟

- لم أترك المحلة ولا الإقامة فيها أبدًا. المحلة هى وطنى وحكاياتى وحواديتى، والناس الذين عرفتهم، والأزقة والحارات. أن تألف المكان ويآلفك تلك هى المسألة. فقد تعلمت فى هذه الأزقة والحوارى وبين ناسها.

قدمت لى المحلة كل الحكايات والحواديت التى جعلتنى أقف على هذه الضفاف، ضفاف الإبداع. وقد تكون «رهافتى» كما يقول أصدقائى، هى التى تماست مع هذه الروح، لأن بيتنا كما قلت كان يطل على نهر وغيطان بلا حدود، وطيور، وحواديت عن الغرقى. كل هذا كان يحفر فى ذاكرتى. الحواديت المختلفة المبكرة التى هزتنى كصبى بعنف وجعلتنى أهيم بها.

■ هل يعنى هذا انحيازك لقاعدة/ مقولة: «اكتب عما تعرف»؟

- نعم بالطبع، اكتب عما تعرفه، واكتب عما عشته. كلنا نتذكر مقولة «ماركيز»: «عشت لأروى أو لأحكى». أنا أتفق مع هذا أيضًا. نحن إذ ما كنا موهوبين فى الكتابة، نمتلك ناصية اللغة، نمتلك الأدوات والرؤية، نمتلك الحس والرهافة، فقدر علينا أن نكتب عن هذه الحياة التى وهبتنا كل هذه الأشياء.

■ «مجموعة المحلة»: نصر حامد أبوزيد، المخزنجى، المنسى قنديل، جابر عصفور، وفريد أبوسعدة.. ما قصة المجموعة.. وإلى أى مدى ارتبطت بها كتاباتك؟

- هناك الكثيرون يكتبون ويعتقدون أن محمد المخزنجى من المحلة، لكنه من المنصورة. تصور أنه من المحلة لأنه كان دائمًا فى صحبتى بالحجرة التى على السطح. كان صديقًا لأصدقائى فظنه البعض أنه من المحلة.

«مجموعة المحلة» كانت تتكون من جابر عصفور، نصر حامد أبوزيد، ومحمد صالح، وفريد أبوسعدة، وسعيد الكفراوى، ومحمد المنسى قنديل، وأنا. وتكون هذه المجموعة له قصة.

أخى الأكبر «بكر»، أصبح مترجمًا عن الفرنسية، وكان يعرف أننى أكتب، وكنت أنا والمنسى قنديل، الذى عرفته منذ الصف الأول الإعدادى فى مدرسة «الأقباط» بالمحلة، ثم التقينا فريد أبوسعدة فى الصف الأول الثانوى.

فى هذا اللقاء المبكر كنا نكتب القصص ونصدر المجلات. وكان أخى يعرف عن شغفنا بالكتابة والشعر والقصص، ويعرف أننا نقرأ ونستعير الكتب، فقال لنا أنه يوجد نادى أدب يُعقد بقصر ثقافة المحلة ودعانا للذهاب فقد يعجبنا الأمر.

وبالفعل، ذات يوم، ذهبت إلى قصر الثقافة، مع المنسى قنديل وفريد أبوسعدة. دخلنا القاعة التى كانت تحتضن نادى الأدب. كانت حجرة كبيرة فيها غيرنا من أهالى المحلة. هناك هالنى ذلك الإنصات الغريب والهدوء والجدية الشديدة والاهتمام بما يُقال والمناقشة.

■ ما الذى كان يُقال واستدعى كل هذا الانتباه؟

- فى ذلك اليوم، كان سعيد الكفراوى يقرأ قصة قصيرة، ما زلت أتذكر اسمها «الزحلة»، وكان الاهتمام والجدية شيئًا مدهشًا. عقب انتهاء الندوة خرجنا من قصر ثقافة المحلة، وكان معنا «الكفراوى»، ولم نفترق حتى هذه اللحظة. لم يفرق بيننا سوى الموت. المنسى قنديل وأنا نكتب القصة، وفريد أبوسعدة يكتب الشعر. منذ هذا اللقاء الذى جمع بيننا، أصبحنا فى عالم مختلف، وبوتقة مختلفة وجادة شديدة الاهتمام بما نبدع أو نكتب أو نفكر. كانت المناقشات وطرح الأفكار الجديدة لا تكف.

كنا فى هذا الوقت تحديدًا، فى يناير عام ١٩٦٥، وكانت مصر والعالم العربى يمور بالأحداث والأفكار، وكانت الأفكار تحتشد، ليس فى مصر وحدها بل فى العالم كله. بالتالى المناخ الذى وجدنا فيه، وللحق، كان مناخًا ثريًا باذخًا، ويدفع الإنسان للتفكير. فما بالك بالكاتب!.

استفدنا كثيرًا، وأنا عن نفسى استفدت كثيرًا من أصدقاء العمر: «جابر» و«سعيد» ومحمد صالح، ومن نصر أبوزيد صديقى الغالى، وهو بالمناسبة لم يكن «محلاويًا». نصر أبوزيد كان من طنطا، ولكنه كان يعمل فى مدينة المحلة ومقيمًا فيها، وبالتالى صار منا وصرنا منه. هذا التكوين صار مثل نحات يشكل طينة جديدة، هذا التشكيل هو ما شكلنا، وهو الذى جعلنا ما صرنا عليه، فى ظل هذه الجدية وهذا الفهم والتقدير، وهذه الرؤى المستنيرة والسماحة التى عشنا بها.

أتذكر اللقاء الأخير قبل رحيل حامد أبوزيد، حيث قضينا اليوم بأكمله سويًا. كنت أنا ود. جابر ومحمد صالح ونصر حامد أبوزيد الذى كان يكتب الشعر بالمناسبة، وفريد أبوسعدة، حتى إن كل من رآنا فى هذا اليوم كان يقول إننا كطلاب الثانوى، نضحك فرحين، ونلقى النكات، يحتضن بعضنا البعض.

■ أشرت إلى دور المناخ الذى نشأت به، وقصر الثقافة وأثره فى التكوين، فهل ما زالت قصور الثقافة بنفس التأثير، خاصة فى ظل اختلاف المناخ، وتغول المواقع والمنصات الرقمية؟

- المناخ اختلف الآن، فـ«السوشيال ميديا» تلعب دورًا مختلفًا، والاهتمام بالثقافة صار أقل، والولع بالكتب قل أيضًا، والأفكار نفسها أصبحت مُحددة ومُسلطة، ولم يعد هناك هذا التنوع والثراء الذى كان موجودًا. بالتالى هذا الموضوع ضخم وله جوانب عديدة ليس مجالها الآن.

■ هل ما زلت على تواصل مع أفراد مجموعة أو «شلة» المحلة؟ ماذا فعلت بكم السنين؟

- السنين أورثتنا الحزن والألم. الآن وبعد أن رحل «عصفور» و«سعيد» و«نصر» و«صالح»، أستطيع أقول إننى «شِخت»، وأشعر بالحزن والوحدة من دونهم، والعالم الذى عرفته ضاع من يدى، الشوارع والحارات التى عرفتها تختفى، والناس ملامحها تتغير. حتى المكان الذى ولدت ونشأت به صارت ملامحه مختلفة.

ولما الإنسان، أى إنسان، ينظر خلفه ليرى كم قطع فى سكة أحلامه، ويكتشف أنها لم تتحقق، أظن أنه يحزن كثيرًا. كانت الأحلام كبيرة، والحياة كأننا كنا نمتلكها، والمستقبل كأنه لنا، ويحدث ما لم نكن مستعدين له! لكن أكثر ما يحزننى هو الفقد والرحيل مع أنها سنة الحياة. هذا شعور إنسانى، أنا فى الـ٧٨ من عمرى، ومن حقى أن أحزن على الطيور التى طارت منى!.

■ بالحديث عن د. جابر عصفور.. ما رأيك فيما يوجه إليه من اتهامات بأنه «أدخل المثقفين الحظيرة»؟

- هذه الاتهامات قيلت عن فاروق حسنى أيضًا. لكن جابر عصفور قدّم الكثير للثقافة المصرية، والكثير من أفكاره المهمة وكتبه المهمة. وقدم الكثير من خلال المجلس الأعلى للثقافة، من مؤتمرات للرواية، ومؤتمرات الشعر، والمطبوعات والكتب.

لقد أزهرت الثقافة مع فاروق حسنى والدكتور جابر عصفور، وأصبحت القاهرة فى حجمها الحقيقى كمنارة للثقافة. كانت هناك مجلات وسلاسل ثقافية عديدة. وقدم «عصفور» الكثير منّ الاعمال التراثية المهمة التى صارت فى متناول يدنا.

أمًا عن نفسى فأستطيع بكل ثقة أن أقول له: شكرًا دكتور «جابر» على ما أعطيته، شكرا على محبتك وإنسانيتك التى كانت تشملنا. دعينى أتحدث عن نفسى، كانت هذه المحبة تشملنى. نحن نفتقد هذه العقول المستنيرة التى كنا نتمنى أن تظل مضيئة فى حياتنا.

■ ألا ترى فى الأجيال اللاحقة من يستطيع أن يشغل هذا الفراغ؟

- بالطبع سيكون هناك الكثيرون، وسيأتى من يسدون الفراغ، هذا لا بد أن يحدث. فالعالم لا يتوقف، سيأتى آخرون، سيأتى شباب ورجال ومثقفون وكُتّاب، والحياة لا تتوقف. لكن علينا أن نبدأ الخطوة فى الطريق. مصر ستعطى الكثير من الشباب والأفكار الثقافة والرؤى بلا شك.

■ إذن، كيف ترى المشهد الثقافى فى الوقت الراهن؟

- المشهد الثقافى الآن يحاول بقدر الإمكان أن يسير، وأن يقدم العطاء. لكن علينا وعلى الشباب أن نهتم بالثقافة والأفكار. علينا أن نمتلك الرؤى، وأن نهتم باللغة، أن نحب هذا الوطن. وبقدر جهدنا نسهم فى نهضة الوطن. فالوطن لن ينهض وحده.

■ ما اللحظة التى شعرت فيها بأن صوتك السردى يشق طريقه الخاص خارج القوالب الجاهزة؟

- بدأت فى اكتشاف نفسى مبكرًا. كنت أكتب، وكتبت عددًا كبيرًا من القصص حتى إننى ملأت بها ٣ «أجندات»، مليئة قصص قصيرة لا يقل عددها عن ٦٠ أو٧٠ قصة. ثم كتبت قصة اسمها «انتظار»، قرأتها فى قصر الثقافة بالمحلة بين مجموعة من الزملاء، وكان بينهم الأستاذ خليل كلفت، وجميل عطية إبراهيم، وآخرون كانوا موجودين. أخذها خليل كلفت، وقدمها بين ما قدمه من قصص أخرى لزملائى إلى الأستاذ/ أستاذى: عبدالفتاح الجمل، الذى اختار قصتى لتنشر.

هذه القصة «انتظار» كانت بداية مختلفة تمامًا فى كتاباتى ورؤيتى للعالم. تبدأ بالتالى: «بيتنا طينى صغير فى حارة سد، به مصابيح عديدة، على أحد المسامير صورة لأبى الميت واقف على الرأس.. إلخ». هذه الكتابة كانت مختلفة، كما فرح بها أستاذى عبدالفتاح الجمل، وقال: «هذه كتابةً مختلفة».

قررت على الفور التخلص من كل القصص التى كتبتها قبل «انتظار»، مزقتها، وبدأت من قصة «انتظار» رؤية مختلفة وكتابة مختلفة وتناول مختلف، والغوص فى عالمى، هذا العالم الذى يخصنى. الكاتب لا بد أن يكون متميزًا، متفردًا، له عالمه ورؤيته. هذا الاكتشاف الذى كان من قبل أستاذى وتاج رأسى عبدالفتاح الجمل، كما لو أننى أفقت على حياة مختلفة وعالم مختلف. لم أندم على القصص التى مزقتها، لكننى كنت دائمًا أحاول أن أكون عند حسن ظن كل الذين قرأوا لى.

■ عبدالفتاح الجمل.. الكثيرون من جيلك مدينون له.. ما الذى يمثله لك شخصيًا؟

- لا أعرف لو لم يكن عبدالفتاح الجمل هل كنت سأصبح جار النبى الحلو فعلًا؟ لا أعرف، فقد كنت أكتب كما سبق أن ذكرت، لكنه عندما قرأ قصة «انتظار»، وأكد تميزها، وطلب منى قصصًا أخرى تُنشر فى صفحته بجريدة «المساء»، جعلنى أدخل عالمًا مختلفًا برؤية ولغة مختلفة. من هذه اللحظة، بحثت عن ناسى فى المحلة، عن الفقراء والمهمشين والغجر. أن تنشر فى صفحة الأستاذ عبدالفتاح الجمل فى «المساء»، معناه أنك أصبحت كاتبًا حقيقيًا.. هذا باختصار.

■ كتبت القصة والرواية لكنك تبدو منحازًا للقص أكثر.. لماذا؟

- أصدرت حوالى ٦ مجموعات قصصية و٦ روايات. عدديًا ليس هناك انحياز. لكن كتابة القصة القصيرة هى المُعلِم الأول بالنسبة لى. هى التى علمتنى الجملة والرؤية والموقف. هى التى علمتنى اللحظة الحقيقية التى من المفترض أن أمسك بها لأكتب. أنا أحب القصة القصيرة، وأحب الرواية، وقصص الأطفال، وكتبت العديد منها بما فيها سيناريوهات أطفال للتليفزيون.

الكاتب هو كيف ترى العالم، ثم بماذا تعبر عن هذه اللوحة؟ بألوان مائية أم زيتية أم غيرها؟ هذه هى المادة. وأن تكون موهوبًا فهذ ما سيجعلك تجرى وتطير بين كل ألوان الكتابة والفنون. لست مع أن يكتب أحد القصة فقط، أو يكتب الرواية فقط. هذا ليس مقياسًا لأى شىء سوى أنه يتعامل مع المادة كما يحب. بإمكاناته وروحه ونفسه، أشياء كثيرة جدًا فى الحقيقة.

■ إلى أى مدى تؤثر هذه الألوان الإبداعية على بعضها البعض؟

- الأجناس الأدبية التى أكتبها بالفعل تؤثر على بعضها. فى هذا الحشد يكون كل هذا الزخم فى داخلك ككاتب. الحشد من حكايات الأطفال والقصص واللحظات المؤثرة. الاستفادة من كل هذا داخل معملك، هو ما يصنع مادة للاستفادة عند الكتابة. لكنّ بالتاكيد الإمساك بناصية كتابة القصة القصيرة هو المهارة التى يمكنك بها أن تدخل فى كل المتاهات والعوالم والمناحى. وأنا أكتب للطفل مثلًا، لا اشعر بأننى فى حاجة لأن أكون بسيطًا. هى فقط الكتابة تحمل قيمتها. وبالتأكيد كل هذه الأجناس التى كتبت فيها كثيرًا، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أدائى، وجميعها مرتبطة ببعضها وتراكمية.

■ لك موقف لا تنساه مع نجيب محفوظ. هل تشارك قراء «حرف» تفاصيله؟

- عندما نشرت أول قصة فى جريدة «المساء»، سنة ١٩٧٠، أخذنى الكاتب الجميل إبراهيم منصور إلى مقهى «ريش»، حيث اعتاد «الأستاذ» لقاء أصدقائه. هناك كان جالسًا وحوله مجموعة من الكُتّاب والأدباء فذهلت. ضحك إبراهيم منصور ضحكته المجلجلة وقال لنجيب محفوظ: «الواد جار جاى مصر يعمل إيه؟!.. خليه يرجع بلده».

ضحك نجيب محفوظ ومد يده لى، انحنيت وسلمت، ونهض من كان بجواره من مكانه، وجذبنى «الأستاذ» بحنو، ثم أجلسنى وربت علىّ وقال لهم: «جار فى حمايتى». اهتز كيانى كله لأننى لم أصدق أن يده تلمس كتفى.

تكرر اللقاء على مقهى «ريش». كنت أسمع له وهو يحكى فى السياسة والتاريخ والأحزاب والفن. ضحكته العذبة تشدنى. وحين يسألنى يميل برأسه إلى ليسمع الإجابة. أحيانًا تعجبه إجاباتى، وأحيانًا يقول لى: «شوف يا جار». ثم يفهمنى ويرشدنى، ويبتسم. صار بالنسبة لى الأب الذى بدأ فى تربيتى من جديد.

■ هل تتذكر لحظات فوزه بـ«نوبل»؟

- عندما حصل على جائزة «نوبل» أُقيم له احتفال رسمى فى القصر الجمهورى. وبعد أن قدم له حسنى مبارك «قلادة النيل» بمناسبة فوزه، تركنا صالة المسرح لنجد أنفسنا فى قاعة كبيرة وواسعة ومغلقة. كُنا ممثلين لكُتّاب وفنانى مصر. جريت إلى نجيب محفوظ واحتضنته، وضعت رأسى على كتفه، كان نحيلًا مثل أبى.

من اللحظات المهمة فى حياتى تلك التى شاركت فيها بفرحتى معه، لحظتها كنت مزهوًّا بالكاتب والكتابة، بالانتصار للأدب والفن والعقل. كان الرئيس «مبارك» يتجول بيننا، يبتسم، وينصت، ويتحدث، ويمشى من هنا إلى هناك، وحين مر بجوارى قلت له: «أولاد حارتنا يا ريس».

وقف «مبارك» فورًا وواجهنى، وسألنى: ما لها «ولاد حارتنا»؟». قلت له: «مطلبنا بطبع الرواية فى مصر»، وكان محظورًا نشرها، ثم أضفت: «لا ينفع الاحتفال بنجيب محفوظ أمام العالم، والعالم كله يعرف أن «أولاد حارتنا» ممنوعة من النشر؟». صمت الرئيس لحظة، ثم سألنى: «أنت قريتها؟»، قلت: «أيوه». قال: «احكهالى». ابتسمت وقلت إنها رواية كبيرة، فسألنى باهتمام بالغ: «قريتها فين؟!» قلت: «نشرت فى جريدة «الأهرام» عام ١٩٥٩، وأنا قرأتها فى طبعة لبنانية، فصمت لحظة ثم قال: «ستُنشر».

فى اليوم التالى، على الصفحات الأولى للجرائد، كان خبر نشر رواية «أولاد حارتنا» كما صرح الرئيس لأديب شاب. لكن تأخر هذا كثيرًا.

وبمناسبة الاحتفال أصدرت وزارة الثقافة كتابًا بعنوان «نجيب محفوظ.. نوبل ١٩٨٨»، وهو كتاب تذكارى كتب فيه كبار كتابنا ورموزنا الحقيقية، وأخذت نسخة من الكتاب، ووقفت أمام الأستاذ وقدمته له ليكتب لى إهداء فكتب: «أخى جار النبى الحلو.. مع إعجابى ٧ نوفمبر نجيب محفوظ». ظلت هذه شهادة أطل عليها من حين لآخر، مرة تصحبها دمعة، ومرة فرح.

■ نلت جائزة الدولة للتفوق وغيرها.. ما الذى تعنيه لك الجوائز؟

- الجوائز بالنسبة لى تشبه تقديم الحلوى لطفل فى الخامسة من عمره، يفرح بها ويتقافز. لن أقول لكل الناس، لكن عن نفسى أفرح بالجوائز كثيرًا، أفرح بهذا التحقق، أفرح لأننى حزت على ثقة آخرين، أفرح بأن هناك من يفرح بوجودى ككاتب. أفرح لأن أنال جزءًا مما أستحق، أفرح لأن هناك من يقدرنى وسعى ليعرف من هو جار النبى الحلو.

■ تتحدث كثيرًا عن أثر السينما عليك.. متى آخر مرة شاهدت فيلمًا فى السينما؟

دعينى أعود بالذاكرة عندما كنت فى العاشرة من عمرى. وقتها كنت أدخر من مصروفى فى المدرسة ثمن تذكرة السينما، وكل أسبوع، أخرج من بيتنا مخترقًا شارع «العباسى» حتى أصل إلى سينما «المحلة» أو سينما «نادر» التى لم تعد موجودة الآن. كنت أشاهد الأفلام السينمائية وأنا فى سن العاشرة، أذهب وحدى. كنت وما زلت حتى اللحظة، أحب البحث عن الأفلام، سواء العربية أو الأجنبية فى التليفزيون، وأشاهدها. السينما متعتى الخاصة جدًا، السينما هى الفن الذى يمكن أن يغير الإنسان والشعوب.

آخر مرة دخلت السينما عندما شاهدت فيلم «كف القمر» «٢٠١١»، وهذا لعدة أسباب. أولًا أننا لم يعد لدينا دور سينما. ومازلت أتذكر عندما اصطحبت بناتى وزوجتى إلى السنيما كانت مغامرة. فلا بد من إنشاء دور سينما، وأن يكون لدينا إنتاج كبير، وعلى الدولة أن تقدم سينما، وتساهم فى صناعتها. لا بد أن نعطى المخرجين الكبار الموجودين الآن فرصة لتقديم أعمالهم التى يحلمون بها. لدينا كُتّاب ومخرجون كثر فى حاجة إلى إنتاج ودور عرض، والاهتمام بالسينما.

بالمناسبة، أتذكر أنه عندما انتشر الراديو صاحت جدتى: «الحديد بيتكلم»، وظل لفترة طويلة مسيطرًا على حياتنا. ولما ظهر التليفزيون فى سنة ١٩٦٠، ظن الجميع أنه سيحجم ويغطى على الراديو، لكن هذا لم يحدث، لأن كل وسيط فن قائم بذاته. والآن، كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لم تطغ على السحر الخاص بقاعة وشاشات السينما.

أعشق الفن السينمائى، وشاهدت كل عظماء التمثيل فى السينما العالمية، من العالم كله، لأننا من الجيل الذى عاصر عظماء هذا الفن. وأؤكد أن اهتمامنا بالسينما هو اهتمام بأرواحنا.

■ ما جديدك الإبداعى الذى تعمل عليه فى الوقت الحالى؟

- لا، ليس هناك ما أعمل عليه، وكان آخر عمل أدبى لى هو رواية «شجو الهديل»، التى صدرت عن دار «العين»، فى عام ٢٠٢٤. لكن بين حين وآخر تأخذنى قصة قصيرة، تأخذنى حكاية، لكننى أتمنى أن أكتب الرواية التى أحلم بها.

■ ما الرواية التى تحلم بها؟

لا أعرف، لكننى أشعر بأننى لم أكتب الرواية التى أحلم بها، ولا أعرف السبب، وحتى إننى لا أعرف ما هى الرواية التى أحلم بها!.

■ هل مازال المثقف العربى له دور وقادر على التغيير؟

- بالطبع، ولا بد أن يكون للمثقف العربى دور. هذا الدور سيظهر وسيكبر فى المستقل، ولعله الآن يتكون لأن الحياة بدون ثقافة وفن، بدون رؤية وسينما راقية حقيقية، ليست حياة. كل هذه تؤثر فى الرجل العادى. لو سمع قصيدة شعر ستؤثر فيه. أوصالنا اهتزت من قصيدة ومن مشاهدة فيلم أو قراءة كتاب، وهكذا أى شخص. المستقل سيقدم مبدعيه، وسيكون للمستقبل أفكاره، ليست نفس الأفكار، ولا نفس الآلية والأدوات، ولا نفس طرق الإبداع، كلها ستختلف من قلم إلى كاميرا لتكنولوجيا وجرائد ومجلات مختلفة، لكنها ستزهر بمبدعيها، الذين هم فى طور التكوين الآن.

■ ما الفيلم الذى شاهدته مبكرًا ولا تنساه.. ومَن كانت من نجمات السينما المصرية فتاة أحلامك؟

- فتاة أحلامى كانت هند رستم. وصديقى وصاحبى كان عبدالحليم حافظ. أما الأفلام التى لا أنساها فهناك العديد، منها فيلم أنتونى كوين «زوربا اليونانى»، وغيره لكل عظماء السينما، مثل كيرك دوجلاس وجان بول بلاموند وصوفيا لورين ومارلين مونرو وتشارلى شابلن وصوفيا لورين. فيلم «أيامنا الحلوة» أيضًا لا أنساه.

لا استطيع تذكر كل الأفلام من كثرتها. لا أنسى «المدمرة بوتمكين» و«سبارتاكوس»، وعمر الشريف وفاتن حمامة. أتذكر ذات مرة، وأنا فى المرحلة الإعدادية، شاهدت فيلما عن كأس العالم بالألوان، فى السينما قبل التليفزيون، عن بيليه. يا خبر أبيض! كنت مسحورًا حتى إننى دخلت السينما ثانى يوم لأشاهده من جديد.