الأردنى مهند عميرة: المشهد الثقافى العربى الحالى «بائس»

- تجريب المبدعين غير المحسوب يضع أمامنا نصوصًا مشوّهة لا تُشبهنا

- هناك رموز لا تشبه الناس تتصدر المشهد و المؤسسات التى تدعم المبدعين قليلة

- شخصيات رواياتنا تبدو كأنها قادمة من أعمال إنجليزية أو فرنسية

- حرص أديب من شعب ما على نيل جائزة أجنبية أقرب إلى العبث

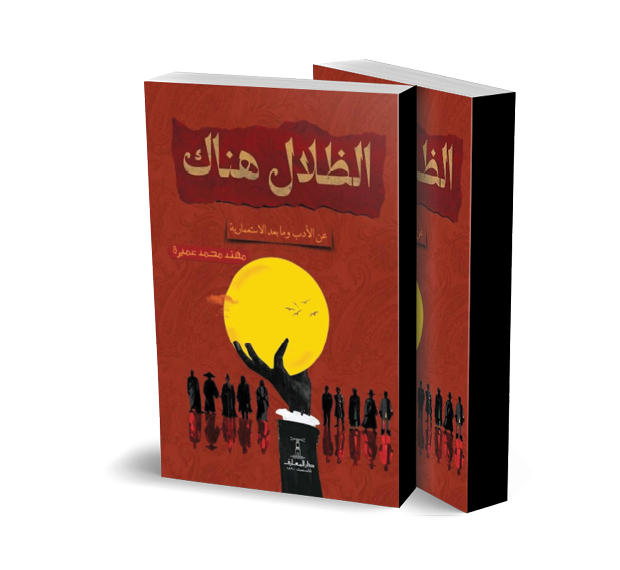

قبل أيام، صدر كتاب جديد للباحث والكاتب الأردنى مهند محمد عميرة، عن دار «المعارف» فى القاهرة، يحمل عنوانًا لافتًا «الظلال هناك.. عن الأدب وما بعد الاستعمارية»، حيث يتتبع فيه المؤلف كيف تُمارس الهيمنة الثقافية من قبل المستعمِر عبر الجوائز الأدبية والنصوص نفسها، واستخدامها كأدوات لإعادة تشكيل واحتواء أدب الشعوب الأخرى؟.

الكتاب يقدم نظريات حول القضية، يغوص كذلك فى عدد من النصوص العربية المعاصرة المنشورة بعد عام 2010، مستكشفًا بنيتها الفنية وشخصياتها وعوالمها، ومدى تشكّلها تحت تأثير ثقافة المستعمِر، سواء على مستوى اللغة أو التخييل أو المرجعيات.

حول هذا الكتاب، وما يطرحه من أسئلة نقدية شائكة، وعن تجربة النشر فى القاهرة، والمشهد الثقافى العربى الراهن، ودور الجوائز الأدبية فى تكريس أنماط معينة من الكتابة، وربما تمرير التطبيع الثقافى، أجرت «حرف» مع مهند محمد عميرة الحوار التالى.

■ لنبدأ من التساؤل الذى طرحته فى مقدمة كتابك «الظلال هناك».. لماذا نردد أبيات توماس إليوت، وعزرا باوند، وشارل بودلير، فى حين لا نعلم إلا القليل عن لى باى، وجان جوزيف رابريفيلو؟

- هذا السؤال هو محور الكتاب الذى استهلكت صفحاته لمحاولة الإجابة عنه، وتتلخص بأن الضعيف يتبع القوى الذى يحاول أن يؤثر عليه بأكثر من طريقة، مثل الأكاديمية، والأدب، والترجمة، والجوائز، وعليه تصبح رموز الأدب فى دول بعينها أيقونات للأدب فى العالم بأسره، ويبقى أدباء الجزء الأقل تأثيرًا من العالم مجهولين، أو أقل شهرة فى أحسن الأحوال.

■ كيف فرض المستعمِر ثقافته على آداب الأمم الأخرى؟ وما آلية فرضها؟

- الاستعمار الثقافى يمر بمراحل كثيرة، أتصور أن الأدب هو آخرها، تتسلل المعتقدات والطقوس الثقافية إلى المناهج الدراسية، ويقلد المجتمع سلوكيات غيره، وتُهجّن مفردات غريبة اللغة، وتستورد كتب النقد كل مدارسها من ثقافات بعينها، ويسعى المبدعون إلى جوائز لا تفهم بيئة تجربتهم فيمسخونها لترضى «الفردية» و«الليبرالية»، وغيرهما من المفردات التى لا يمكن تطبيقها عندنا، ما يهيّئ بيئة خصبة لتغير الذائقة الأدبية برمتها، ويأتى تجريب المبدعين غير المحسوب فيضع أمامنا نصوصًا مشوّهة لا تشبهنا ولا نتفاعل معها.

■ إلى أى مدى تلعب الجوائز دورًا فى فرض ثقافة المستعمر.. وهلا ذكرت لنا أمثلة؟

- الجائزة هى بنت ثقافتها، لا يفهم الأمريكى أدبنا كما نفهمه، ولا تسعف الثقافة الإفريقية أبناءها لفهم رواية غربية، وليس أحد أدنى من الآخر فى ذلك، إنما هى معطيات ثقافية تختلف بين الشعوب.

وأستشهد هنا بقصة رواها الدكتور تشارلز لارسون حين درّس الأدب الإنجليزى لطلاب نيجيريين فى المرحلة الثانوية، فكانوا يسألونه عن دوافع الرومانسية الحسية الغربية التى تتردد كثيرًا فى القصص التى يحللونها، فلا يفهم هو السؤال، ولا يفهمون هم الحبكة!

الأمر يشبه أن نشاهد فيلمًا هنديًا قديمًا فنلوم صنّاعه على ما يقدمون لنا مما لا يوافق المنطق فى كثير من الأحيان، لكننا نتجاهل أن ثقافتهم تسمح لهم بهذا الخيال المبالغ فيه، فهم حين يتعاملون مع السينما فى بلدهم يتعاطون معها بشكل مختلف تمامًا عنّا العرب، ولا يرون فيها مبالغة كما نرى.

وعليه يصبح حرص أديب من شعب ما على نيل جائزة الآخر أقرب إلى العبث الذى يكلفه كثيرًا. إذا نظرنا إلى إحصائيات جائزة نوبل سنفهم أكثر كيف أن اللجنة المانحة لا تفهم سوى آداب مكتوبة بلغات بعينها، وحين نتتبع مبدعينا الذين يسعون إليها نجد فجوة كبيرة بين ما ينتجون وما نفهم!

■ هل تعد الجوائز الثقافية بابًا خلفيًا للتطبيع وجزء مما أشرت إليه عن فرض ثقافة المستعمر؟

- بعض الجوائز ينطبق عليها هذا الوصف وبعضها لا. لا يمكن التعميم، لكن كل جائزة لها رؤية وأهداف، وأظنها مكشوفة لجميع الجوائز، والعدو معروف والصديق كذلك. الجوائز ليست كلها سيئة ذات أجندة خبيثة، لكن ينبغى التعامل معها بوعى وحذر. ثقافة المستعمر شىء آخر أجبت عن أثره فى الجوائز فى سؤال سابق.

■ أشرت إلى أن ردات فعل المستعمَر فى نطاق الأدب تباينت بين القبول والتقليد أو الرفض والثورة.. هلا فسرت الأمر أكثر؟ وهل كان هناك سياق بعينه تجلت خلاله ردات الفعل هذه؟

- قد يكون القبول أو الرفض شعوريًا أو لا شعوريًا، ويكون على كل مستويات النص، من الأفكار، والشخوص، والصنعة، وعالم النص برمته.

مثلًا قد نجد راويًا يكتب قصته بشخوص غريبة عنّا، لا تتفاعل مع بيئتها كما نتفاعل نحن، ولا تتصرف كما نتصرّف، لا تغضب ممّا يغضبنا، ولا تضحك لنكاتنا، ومع ذلك نجد أن مكان الرواية هو القاهرة أو بيروت أو بغداد، أو غيرها من المدن التى تحمل ثقافة ما، فنستغرب من أين هبطت شخصيات الرواية على هذه المدينة، فكأنّها قادمة من رواية إنجليزية أو فرنسية، لكنها بلا شك ليست من مدينتنا هذه. والكلام يطول عن تجارب أدبية دخلت ثقافتنا، وجربها بعض أدبائنا أو الكثير منهم، لكنها بقيت حبيسة الوسط الثقافى وسجالاته، لم يهضمها الناس فى الشارع، لم يفهموها، وأظن أنها بحاجة لتصحيح مسارها إذا شاءت ألا تختفى.

■ ذكرت أيضًا فى نفس الكتاب أن النصوص العربية المعاصرة من العام ٢٠١٠ تأثرت أيضًا بالمستعمِر، ما مدى هذا التأثر مقارنة بحقب سابقة، وهل هناك علاقة بين هذا التأثر وما سمى بالربيع العربى؟

- التأثر الآن فى أوج مراحله، نظرًا لسهولة الاطلاع على الثقافات الأخرى، وخصوصًا الغربية لسيطرتها على الإعلام والأكاديمية، لا أظن أن عصرًا فتح الثقافات على بعضها كما يحصل الآن.

الربيع العربى خلق صدمة سياسية واجتماعية كبيرة، ربما تكون الأكبر فى هذا العصر منذ تلك التى صنعتها النكسة، وصنع حالة من الصدام الفكرى غير المسبوق بين شرائح الشعوب المختلفة، وهذا أثر على الأدب بالطبع، فمثلما بدأت مطالبات الشعوب باستيراد تجارب سياسية من الخارج تناسب المرحلة، زادت معها محاولات الأدباء تهجين نصوصهم. كما خلق الوضع السياسى والاجتماعى بعد الربيع العربى موضوعًا طازجًا للنقاش والتناول، فحرك المياه الراكدة، وقرأنا قصائد وروايات تحاول رصد آثاره على الناس فى عدة دول، مثل مصر وتونس وسوريا.

■ كيف يتخلص المثقف العربى من تأثيرات ثقافة المستعمر ثقافيًا وأدبيًا؟

- الوعى، والثقة بالنفس، والاستناد على التاريخ الأدبى العربى العريق، والفهم الواعى لآلية التجديد. فهم أن الثقافة وصفية ولا تخضع للمقارنة والأحكام، هى تفكير الشعوب ومحرك سلوكهم وليس فيها صحيح أو خاطئ.

الوعى أن الانسلاخ التام عن التجربة العربية الممتدة، ومحاولة جلب تجارب خارجية مصيره الفشل، حتى لو أحيط بهالة مؤقتة خادعة، فالنجاح المعاصر لا يعنى الخلود، والتجربة المتوهجة التى يتردد صداها كثيرًا لا يعنى أنها قد ثبتت قدميها، فخمسون أو مائة عام من النجاح أو المحاولة لا تمثل أى شىء من أدب الأمم. ومن المفيد أيضًا الاطلاع على تجارب الأمم الأخرى التى سبقتنا فى هذا، مثل أيرلندا، وجنوب إفريقيا، ليس من أجل نسخ التجربة، بل من أجل الاستفادة منها.

■ إلى أى مدى خلصت من خلال دراستك عن الثقافة العربية قبيل الإسلام؟ وما أهم ملامح هذه الثقافة؟ وفى رأيك لما تسمى بالجاهلية طالما كانت هناك ملامح ثقافية؟

- خلصت إلى ارتفاع شديد فى أبعاد الذكورة والجماعية وعدم التيقن وبعد المسافة، وفسرّت السلوكيات فى تلك المرحلة فى هذا الإطار، مثل الثأر، وموقع المرأة فى المجتمع، وأسباب انتشار الخمر، والمبالغة فى الفخر، والحكمة...إلخ. الجاهلية سميت بذلك نسبة إلى الجاهلية الدينية وليست العلمية، والثقافة هنا المقصود بها ثقافة الشعب الاجتماعية من طقوس وأعراف وتقاليد- وهى موجودة عند كل الشعوب مهما بلغ تحضرها- وليست الثقافة العلمية.

■ من خلال كتابك «على عتبات الوهم الفاتنة».. هل تعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين الوعى بالحرية وتحقيق التغيير الاجتماعى؟ كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟

- أظن أن التغيير الاجتماعى يحدث من السلطة، لا من الشعب، لكن بالاستناد على الثقافة. لا يمكن لتغييرات كبرى مثل هذه أن تُستورد جاهزة من الخارج، إذا لم تنبع من المجتمع تنهار. السلطة توجهها، وتغيرها تدريجيًا بوعى أو دون وعى، أما الشعوب فلا تملك الوعى والسلطة لهذا، وفى أحيان كثيرة لا تملك الرغبة أيضًا.

■ هل ترى أن هناك تباينًا بين مفهوم الحرية الفردية فى الفكر الغربى والفكر العربى؟

- بالطبع، الحرية بنت الثقافة، فى المجتمعات الجمعية تكون محكومة بالعادات والتقاليد، أما فى الفكر الغربى فهى فردية لا حدود لها. هناك بعد ثقافى آخر مهم مرتبط بالحرية، وهو عدم التيقن، ارتفاعه يشير إلى القلق من الغموض، والحاجة إلى قوانين وإرشادات واضحة مكتوبة، فى المجتمعات المرتفعة على هذا المقياس- مثل مجتمعاتنا العربية- يعتبر التجديد مثيرًا للقلق، لذلك فإن أى مشهد غير مألوف يقابل بالرفض، وعليه يقل هامش الحرية إلى أدنى مستوياته.

■ صدر لك أكثر من عمل روائى، إلى أى مدى تأثرت كتابتك السردية بأبحاثك العلمية تحديدًا علم اجتماع الأدب؟

- تأثرت أعمالى الروائية بالأبحاث العلمية التى كتبتها على مستوى الفكر، صرت أنظر للنص الأدبى الذى أنتجه نظرة أكثر شمولية. أما على مستوى اللغة فيفترَض أن الجملة فى النص العلمى تختلف عن نظيرتها فى النص الأدبى، وهذا أجبرنى أن أبذل مجهودًا كبيرًا فى تغيير بنية الجملة التى أكتبها، من العلمية التى مارستها فى الأبحاث والكتب إلى الأدبية الجديدة، كان أمرًا فى غاية الصعوبة، واحتاج منى إلى قراءات كثيرة، فى صنوف متعددة من الأدب، لأنها تختلف حتى فيما بينها فى طبيعة اللغة، فالجملة الشعرية مثلًا أكثر تكثيفًا واختزالًا، وقد لا تناسب كتابًا كما تناسبه جملة الرواية المرتاحة والمسهبة فى الوصف.

■ كيف تقيم المشهد الثقافى العربى الراهن؟

- المشهد العربى الثقافى الراهن بائس. فيه مبدعون لا يتصدرون المشهد، ورموز لا تشبه الناس- فى أحيان كثيرة- يبدو أدبهم مترجمًا أكثر من كونه عربيًا. المؤسسات التى تدعم المبدعين قليلة وغير كافية، ما يجعل التطور غالبًا يستند على مجهود فردى ورغبة ذاتية فقط. كما أن المبدع ينفق كثيرًا من وقته وماله حتى يوصل صوته إلى الناس، ما ينهى الكثير من التجارب الواعدة فى بدايتها. أذكر أن صديقًا أجابنى ذات مرة حين سألته عن سبب تأخر صدور ديوانه الأول «لا أملك رفاهية الوقت»!

■ أصدرت ٦ مؤلفات عن دار المعارف المصرية، ما تقييمك للتجربة؟ ولماذا اخترت القاهرة دون غيرها لتصدر أغلب مؤلفاتك منها؟

- كانت تجربة رائعة وغنية، أزعم أن تجربتى الثقافية صُقلت على مقاهى القاهرة. القاهرة بالنسبة لى مرادف للثقافة، لما تستند إليه من تاريخ ثقافى حافل، تصوّرى أن كتبًا ومقالات صادرة منها ما زالت تناقش منذ أكثر من خمسين عامًا حتى الآن، أى أهمية هذه! وحاليًا يوجد فيها الوسط الأكثر زخمًا وإنتاجًا وجودة. ولدار المعارف بشكل خاص أثر مهم فى تجربتى الأدبية، فقد منحتنى ثقة كبيرة فى الاستمرار، فحين توافق دار نشرت لطه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد ورجاء النقاش على أن تنشر أول عمل لى فهذا يعنى ثقة وامتياز وختم من الدار على أهمية العمل.

■ ما جديدك الإبداعى؟

- أعمل حاليًا على رواية تناقش المجتمع الأردنى المعاصر، أظن أن مثل هذا العمل مفقود فى المكتبة الأردنية، أو أن حضوره لا يجارى أهميته الحقيقية. وسأكمل بعدها تجربة كتاب «الظلال هناك» بآخر ممتد له، يواصل ملامح المشروع نفسه بعمق أكبر ونطاق أوسع للدراسة.