الخروج إلى النور.. أحمد سمير سعد: افتتاح «المتحف الكبير» بعث جديد للحضارة المصرية

- رفاعة الطهطاوى عارض إهداء محمد على مسلة إلى فرنسا

- موكب المومياوات «بعث أصغر» خرج المصرى القديم فيه إلى النور كما كان يعتقد

- المصرى القديم وضع نواة التقدم التكنولوجى الذى يعيشه العالم حاليًا

- محمد على أصدر مرسومًا لجمع وعرض وحظر تصدير «العاديات»

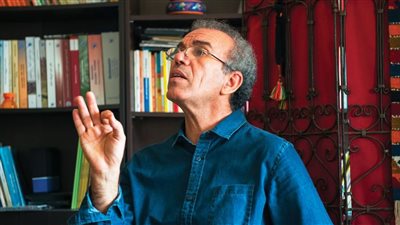

من زياراته إلى أهرامات الجيزة صغيرًا، مرورًا بقراءة الروايات الفرعونية الثلاث لأديب نوبل نجيب محفوظ: «كفاح شعب طيبة» و«عبث الأقدار» و«رادوبيس»، إلى جانب الأعمال المماثلة للروائى عادل كامل، تعلق الدكتور أحمد سمير سعد بالحضارة المصرية القديمة، وحلم بأن يكتب عن أخناتون وحتشبسوت، لكن العلم أخذه بعيدًا عن الأدب.

رغم ذلك، ظل عشقه الأولى والأبدى فى قلبه وعقله يأبى الرحيل، وركز عليه فى مجاله الذى سلكه، ليصدر له كتاب «الخروج إلى النور»، قبل أيام، والذى يكشف فيه عن أسرار مصر القديمة باستخدام العلوم الحديثة، ويروى حكايات التاريخ بمنجزات تلك العلوم. عن كتاب «الخروج إلى النور»، وما قدمه العلم وتقنياته الحديثة، وعلى رأسها «الذكاء الاصطناعى»، فى اكتشاف أسرار الحضارة المصرية، إلى جانب التفسيرات الدينية ومدى مساهمتها فى حدوث ما يشبه قطيعة معرفية بين المصريين وحضارتهم القديمة، يدور حوار «حرف» التالى مع الدكتور أحمد سمير سعد.

■ متى بدأ اهتمامك بالحضارة المصرية القديمة؟

- كأى طفل مصرى كنت مُولعًا بالأهرام وصور الآثار، بل كانت الأهرام الموضوع الأثير لرسومى. لذا لم يكن من المستغرب أن أسعى إلى الاطلاع بصورة أكبر على عالَم القدماء السحرى. قرأت فى سن مبكرة، ربما وأنا فى الـ١١ من عمرى روايات نجيب محفوظ الثلاث: «كفاح شعب طيبة» و«عبث الأقدار» و«رادوبيس»، فحفزتنى على طلب قصص القدماء من متون كتب التاريخ المصرى القديم نفسها. وفى مرحلة لاحقة، تُهتُ إعجابًا برواية عادل كامل «ملك من شعاع»، التى تتحدث عن إخناتون وثورته الدينية والإصلاحية.

زاد هذا كله من ارتباطى بحضارتنا المصرية القديمة فسعيت إلى معرفة المزيد عن معتقداتهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية، لا مجرد الحكايات التاريخية. فى مرحلة مبكرة كذلك، قرأت كتبًا تحاول أن تسبر أغوار الأهرام، ادعى بعضها أن للبناء الهرمى قدرات خاصة، فهو قادر على تركيز الأشعة الكونية بطرق ما، تحفظ الطعام وتجدد أرواح البشر، وذهب آخرون إلى ما هو أكثر من ذلك، وادعى البعض أن الهرم مصنع لتوليد طاقة من نوع خاص. لا تملك هذه الادعاءات براهين حقيقية، وهى أقرب إلى علم زائف، لكنها كشفت لى عن مدى عبقرية البناء لدرجة استدعائه تفسيرات مثل تلك.

منحتنى القراءة فى العلوم وسيلة للتمييز بين ما هو حقيقى وزائف. المثير أن هذا التمييز زاد من سحر الأهرام ومنجزات الحضارة المصرية القديمة بدرجة أكبر. وخلال العقدين الماضيين تابعت بشغف شديد محاولات تسعى إلى توظيف العلوم والتقنيات الحديثة، وقد تزايدت وتيرتها وكشفت فعليًا عن أسرار مُبهرة، تزيد من متعة الحبكة وتثير العقول والقلوب.

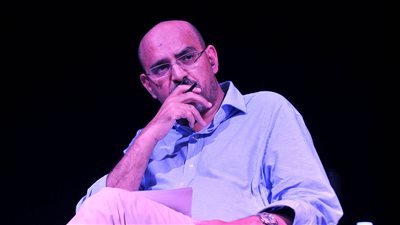

■ وفقًا لكتابك الأحدث «الخروج إلى النور».. كيف تشارك العلوم الطبيعية والتقنيات الحديثة فى كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة؟

- نحن الآن بصدد ثورة تقنية مهولة انعكست بقوة على مناهج الأبحاث فى علم المصريات. يمكننا مثلًا استخدام الأشعة العادية والمقطعية فى تصوير المومياوات، لنعرف الكثير عن أمراض ربما أصابتها، أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية عاشت إبانها، ونفهم طرق ووسائل وأسرار التحنيط وتطورها.

ليس ذلك فحسب، بل بإمكان هذه التقنيات أن تكشف لنا عن أحداث تاريخية، لا نعرف عنها شيئًا. مثلًا، وُضِع سيناريو لاغتيال سقنن رع فى ساحة المعركة على يد الهكسوس، بناءً على تحليل أشعة لشكل الإصابات فى رأسه، وأسلحة الهكسوس آنذاك، وهو الاغتيال الذى حَفَّز انتصار أحمس بعد بعض الوقت. كما كشفت صور الأشعة عن مصير رمسيس الثالث، بعد «مؤامرة الحريم» التى استهدفته.

أسهم أيضًا تحليل الـ«DNA» فى كشف الكثير من الأسرار، وإلى جانب ما تبشر به التقنيات الحديثة من تعرف على أصول القدماء ومرجعياتهم الجينية، بإمكاننا فهم الأمراض التى أصابتهم، وصلات القرابة بين الحكام، وأسرار بعض المومياوات المجهولة التى مثلت لغزًا لوقت طويل.

لدينا كذلك تقنيات «لا إتلافية» حديثة، بإمكانها أن ترى ما وراء الجدران، وكشفت عن حجرات سرية داخل الأهرام بالفعل، من الممكن أن تُستَخدَم للكشف عن مقابر أو معابد أو حجرات مدفونة أو مخفية. تشمل هذه التقنيات التصوير بـ«الميونات»، وهو أحد الجسيمات الأولية ذات القدرة الهائلة على الاختراق، والتصوير بالرادار المخترق للأرض، والتصوير المقطعى باستخدام الموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعى للمقاومية الكهربية، إلى جانب استخدام تقنيات دمج الصور، و«روبوتات» ذات تصاميم خاصة.

يمكن للتقنيات الحديثة كذلك تحليل نسيج البردى والتعرف على عمره، والأصباغ التى استخدمها المصرى القديم، وقراءة ما لا يبدو واضحًا للعيان، فضلًا عن التعرف على خطوات الرسم وتحليل طبقاته وأسلوبه.

■ وماذا عن تقنيات «الذكاء الاصطناعى» تحديدًا؟

- تبشر النماذج اللغوية التى تعتمد على «الذكاء الاصطناعى» وتعلم الآلة بالكثير، فكما تستطيع توليد النصوص وتحليلها، والتعرف على الصور والرموز، صرنا إزاء تطبيقات- فى طور التجريب- يمكنها التعرف على النصوص الفرعونية وقراءتها وترجمتها، لتكون بمنزلة «مرشد سياحى شخصى»، يصاحب زوار الأماكن الأثرية، ويجعلهم يمارسون تجربة سياحية فريدة.

الأمر لن يقف عند هذا الحد، فمستقبلًا سيستعين الخبراء بـ«الذكاء الاصطناعى» لتحليل النقوش وفهم الكتابات الفرعونية فهمًا عميقًا. سيكون بمقدور «الذكاء الاصطناعى» التعرف على الرموز حتى لو كانت مطموسة، تعجز العين البشرية أو حتى وسائلها المساعدة عن إدراكها وقد تلعب هذه التقنيات دور المساعد، الذى يستطيع أن يمنح الباحث فكرة مبدئية سريعة عن النص الذى يقف أمامه. كما يمكن لها أن تجرى تصنيفات سريعة، وأن ترد النصوص إلى حقبها التاريخية وأماكنها الجغرافية.

■ فى ضوء ذلك.. إلى أى مدى يمكن القول إن التكنولوجيا أصبحت طرفًا مشاركًا فى سرد قصة الحضارة المصرية؟

- تكشف التقنيات الحديثة عن أدلة تساعد علماء المصريات على اختبار فرضياتهم وتنقيحها ونفيها أو إثباتها. لم يعد عالِم المصريات ذلك الرجل الذى يرتدى ملابس واسعة ممتلئة بالجيوب، ينتعل حذاءً خفيفًا ويضع قبعة كبيرة تقيه حر الشمس، بل صار شخصًا مطلعًا على أحدث التطورات العلمية، يعاونه فريق من الباحثين فى مجالات «الذكاء الاصطناعى» والفيزياء والأحياء والكيمياء وغيرها، ممن يمدونه ببيانات لم يكن يحلم بها. المومياوات حاليًا تتحدث بقصصها، وتحليل النصوص وترجمتها وتصنيفها وتحليلها يصير عملًا أسهل بفضل «الذكاء الاصطناعى»، إلى جانب قدرة التقنيات الحديثة على رؤية ما تخفيه الجدران وطبقات الأرض، قبل إجراء عمليات الحفر أو التدخل، ما يحافظ على سلامة الأثر.

■ هل هناك رابط بين منهج العلم التجريبى وروح المصرى القديم؟

- لم يكن العلم بالنسبة للمصرى القديم مجالًا منفصلًا، بل كان تداخلًا مع رؤيته الدينية ومعتقداته عن العالَم. ومع ذلك، أحرز المصرى القديم الكثير فى مجالات الطب والتحنيط والهندسة وعلوم الفلك والتقويم، وليس أدل من ذلك من روعة بناياته، وانتظامها فى براعة شديدة مع الاتجاهات الأربعة الأساسية وحركات النجوم.

ربما لم يعرف المصرى القديم العلم التجريبى كما نعرفه الآن، لكنه كان قادرًا على مراقبة حركة الكون، وتوفيقها مع معتقداته وخبراته، ووضع النواة الأولى للمعارف والتقنيات الإنسانية، والتى تطورت على مر الزمن وبزوغ الحضارات وأفولها حتى وقتنا الحالى.

■ متى وكيف بدأ النظر إلى الآثار المصرية كإرث حضارى للمصريين المحدثين؟

- مع صعود التفكير العلمى، بدأ الاهتمام الغربى بالحضارة المصرية القديمة، وهو اهتمام طبيعى، فالحضارة المصرية القديمة ساحرة، وازدادت سحرًا عندما تحدثت بلسانها للمرة الأولى مع فك رموز حجر رشيد، فتبين أننا أمام نظام سياسى واجتماعى واقتصادى ودينى فريد وناضج إلى حد كبير.

لكن، وعلى عكس السردية الشائعة، بدأ الاهتمام المصرى بهذه الآثار منذ السنوات الأولى لدولة مصر الحديثة. نجد على سبيل المثال مرسومًا لمحمد على يحظر تصدير «العاديات»، ويأمر بجمعها وعرضها. كما اهتم القادة الشعبيون والمفكرون بآثار مصر وحفظها، حين أبدت الحكومات شيئًا من التهاون وبطء الحركة.

«تاه» رفاعة الطهطاوى إعجابًا بالآثار الفرعونية، ودعا إلى صونها، وعارض إهداء محمد على مسلة إلى فرنسا. وأظهر على مبارك وحسين فهمى ومحمود حمدى الفلكى احترامًا وتقديرًا كبيرًا لحضارة مصر القديمة، ورأوا فيها إلهامًا للمصرى المعاصر، ومصدر فخر وباعثًا على حب الوطن.

■ إلى أى مدى أسهمت التفسيرات الدينية فى حدوث قطيعة معرفية بين المصريين وحضارتهم القديمة؟

- للأسف، أسهمت بعض التفسيرات الدينية المغلوطة فى تقديم صورة خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة، وهو أمر لم يقتصر على المصريين فحسب، بل هيمن على العالَم طوال قرون، لم ينهها إلا صعود التفكير العلمى والتحليل المنطقى.

اُعتُبِرت الأهرام- فى وقت من الأوقات- صوامع لتخزين الغلال تشهد على قصة نبى الله يوسف. كما اُعتُبِرت الآثار المصرية نفسها لوقت طويل «أوثانًا» تجب محاربتها. ويحمل لنا التاريخ قصصًا تعدى فيها البعض على معابد وتماثيل أثرية! لا يمنع هذا أن بعض الرحالة العرب شغفوا بالحضارة المصرية القديمة ونظروا إليها فى إجلال وحاولوا التقرب من أقباط مصر ليطلعوهم على معارفهم بشأن هذه العصور العتيقة.

والأمر لم يكن مقصورًا على التفسيرات الدينية المغلوطة فحسب، بل انتشرت أساطير وخرافات تعزو للمومياوات قدرات علاجية هائلة، وراجت لوقت طويل تجارة بيع المومياوات ورفاتها من أجل التداوى بها، بل وصل الأمر إلى تزوير مومياوات باستخدام بقايا بشرية أو حيوانية لبيعها والتربح من ورائها.

■ إذن.. ألم يستعد المصريون المحدثون وعيهم بقيمة إرثهم الحضارى حتى الآن؟

- لا يمكن للمصرى المخلص إلا أن يفخر بمنجزات الأجداد. وحتى لو ظهرت بعض التفسيرات الخاطئة والمفاهيم الملتبسة والتصرفات غير السليمة أو المسئولة، يبقى فى عمق الشخصية المصرية إعجابًا بهذه الحضارة، التى تركت بصمة تحدت الزمن.

■ هل يمكن اعتبار افتتاح المتحف المصرى الكبير بعثًا جديدًا للحضارة المصرية القديمة؟

- انتظرنا افتتاح المتحف المصرى القديم لسنوات طويلة، وشخصيًا أنتظر هذا الحدث منذ أمضيت ليلة كاملة أمام التلفاز أتابع نقل تمثال رمسيس الثانى، من ميدان رمسيس إلى الموقع المزمع للمتحف فى ميدان الرماية. تملك مصر كمية هائلة من الآثار وقطعًا فريدة، صارت مكدسة فى العرض بالمتحف المصرى القديم، إلى جانب القطع الأثرية التى تمتلئ بها مخازن الآثار، لذا صرنا فى حاجة مُلحة إلى أساليب عرض حديثة أفضل، تراعى تقديم القطع الأثرية وفق طرق تستحقها، تبرز سحرها وتفردها. والمتحف المصرى الكبير سبيلنا إلى تلك الغاية. كل عرض مميز لصنيع القدماء هو لا شك بعث لهذا الصنيع.

■ ما الدلالات التى رأيتها فى «موكب المومياوات الملكية» لتقول إنه «بعثٌ أصغر للمصرى القديم»؟

- رأيت ملوك مصر القديمة يسيرون فى موكب يعبر شوارع القاهرة ويحتفى بهم الجميع. اعتقد المصرى القديم فى البعث والحساب، ودار جانب كبير من منجزه الفكرى والإبداعى حول هذه المسألة. أعتقد فى أنه لا بد أن يخرج يومًا إلى النهار، نهار البعث حيث يعيش حياة الأبدية. موكب ملوك مصر القديمة، من موقعهم السابق داخل المتحف المصرى فى ميدان التحرير، إلى مستقرهم الحالى بمتحف الحضارة بالفسطاط، بدا لى كأنه «بعث أصغر»، إذ خرج المصرى القديم إلى النور، وسار لبعض الوقت فى النهار، لذا آثرت أن أطلق على كتابى اسم «الخروج إلى النور»، لأننى أعتبر أن تقنيات العلوم الحديثة تكشف لنا عن تاريخ القدماء وبديع صنعهم، وكأنها تبعثهم إلى الحياة وتخرجهم وتخرج أعمالهم إلى النور.

■ عام مر على صدور أول عناوين سلسلة «اقرأ العلمى» التى تشرف عليها.. هل تعكس مبيعاتها اهتمامًا بالكتابات العلمية.. وما جديد خطة النشر بها؟

- تدعو أرقام المبيعات بالفعل إلى التفاؤل، فهى أرقام مرتفعة نسبيًا، تُظهِر أمرين، أولهما أن رهان «دار المعارف» على جمهور آخذ فى الاتساع يفضل كتب الثقافة العلمية، كان فى محله. كما تطمئننا إلى ثقة القراء فيما تقدمه السلسلة، ودعمهم المتواصل لها. مع ذلك، نطمح إلى ما هو أكثر.

وصلت إصداراتنا حاليًا إلى ١٠ إصدارات، كان آخرها: «فى فلسفة العلم» للدكتور مينا سيتى يوسف، و«راصد السماء» فى علم الفلك للدكتور شادى عبدالحافظ، و«دليلك اللطيف جدًا لفهم الدماغ البشرى» للدكتور محمد أبوالوفا. نطمح إلى إصدار كتابين آخرين بحلول معرض القاهرة الدولى للكتاب المقبل، أحدهما عن الديناصورات المصرية للدكتورة شروق الأشقر، من مركز المنصورة للحفريات الفقارية، والآخر عن سر الخلود الذى تمتعت به البكتيريا وسبب فقداننا له، للباحث فى علوم البيولوجيا سامح فايز.

■ ذكرت أنك حلمت بكتابة روايتين عن إخناتون وحتشبسوت.. هل لا يزال الحلم قائمًا؟

طمحت إلى كتابة هاتين الروايتين عندما كنت صبيًا وفى مطلع سنوات الشباب. كان إخناتون بالنسبة لى شخصية متفردة، مصلحًا اجتماعيًا وسياسيًا ودينيًا، قاد ثورة تجسدت فى كل مناحى الحياة، بما فى ذلك الفن نفسه. أما حتشبسوت، فإلى جانب أنها ملكة قوية، هناك علاقة فريدة جمعتها بابن أخيها تحتمس الثالث، هذه العلاقة المركبة، بينها وبين مَن رأى نفسه أحق بعرش مصر، جذبتنى بشدة. كما أسرتنى شخصية مهندسها سننموت، وأسطورة دارت حول تعمده نقش اسمه خلف أبواب معابد حتشبسوت حتى ينجو اسمه من بطش تحتمس الثالث، وإن تكشف لى مع الوقت أنها ربما أسطورة أخرى من الأساطير الكثيرة المحيطة بتاريخ القدماء. هذه الدراما الفريدة جذبتنى بشدة وما زالت تسحرنى بالطبع، لكننى لا أظن نفسى قادرًا فى الوقت الحالى على كتابة رواية عن إخناتون تنافس بهاء رواية عادل كامل. كما تضاءل حلم كتابة رواية عن حتشبسوت وتحتمس الثالث أمام مشاريع أخرى حالية.. لكن مَن يعرف ما قد يحمله المستقبل؟!