السرجم.. ربيعة جلطى: بنو البشر صاروا أكثر شرًا من يأجوج ومأجوج!

- لم أكتب شيئًا خاليًا من الفانتازيا أبدًا.. ومتعتى الكبرى فى مزج الواقعى بالغرائبى

- «السرجم» ترصد الظلم المستشرى على الكوكب والحروب الطاحنة

- الرواية ليست فى القصة بل الطريقة المجنونة الآسرة التى تُسرد بها

- التكنولوجيا حين تمتزج بالاستبداد تتحول إلى وحشٍ أعمى

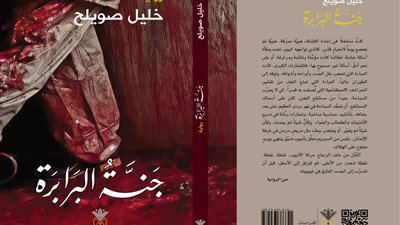

قبل أيام قليلة، أصدرت دار «العين» للنشر فى القاهرة أحدث إبداعات الكاتبة الجزائرية ربيعة جلطى، رواية «السرجم.. يأجوج ومأجوج وسفر الحفر»، لتطرح نفسها كواحدة من الأعمال المختلفة على المستوى الفانتازى والغرائبى.

فى الرواية تنسج ربيعة جلطى حكايات مجموعة من الشخصيَّات التى تمثِّل 3 أجيال متعاقبة، قادمة من الذاكرة الدينيَّة والأسطوريَّة العميقة، فتحوَّل النصِّ إلى كائناتٍ ترسُم بشكلٍ لافتٍ ملامحَ المستقبلِ القريب.

وتستثمر الرواية فى الخرافة الشعبية، وترتقى بها إلى مقام الخطاب الاجتماعىَّ الراهن الناقد، مع الحفاظ على ما يتبقَّى من سحر الإدهاش الذى تحمله ذاكرتُنا منذ الطفولة. كما تحتلُّ المرأة مكانة مركزيَّة فى خطابها من غير أن يمثِّل ذلك إقصاءً للصوت الآخَر.

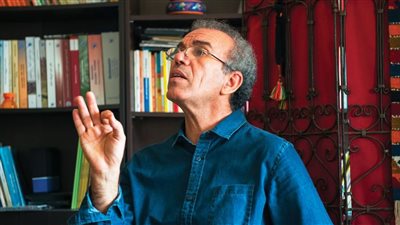

عن تجربة النشر فى القاهرة، وامتزاج الأسطورى بالدينى بالغرائبى فى أعمالها، وتغول الذكاء الاصطناعى فى حياة البشر، أجرت «حرف» مع ربيعة جلطى الحوار التالى.

■ تمزجين بين الفانتازى والواقعى فى روايتك الأحدث «السَّرْجَم».. إلى أى مدى ساعد ذلك فى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معينة؟

هكذا ومنذ نعومة أقلامى وأحلامى، لا أذكر أننى كتبت شيئًا خاليًا فى سياقاته من عناصر خوارق الفانتازيا والغرائبى والعجائبى واللا معقول، ربما لأننى فتحت عينىّ وجوارحى على الحكايات المدهشة لجدتَىَّ الاثنتين، وكأنهما كانتا تتنافسان لخلق واقع مواز، لصرف قلب الطفلة عن وجع غياب حضن أمها المفقود باكرًا.

جدتى لأبى سيدة الحكى، لالّة فاطمة الزرهونية من مدينة «ندرومة» الشمالية العريقة، تشتهر تاريخيًا بالجمال والعادات والموسيقى الأندلسية والنسيج، وهى مدينة عبدالمومن بن على، مؤسس الدولة الموحديّة الممتدة من طرابلس شرقًا إلى المحيط الأطلسى غربًا ومن الأندلس شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا.

وأما جدتى لأمى فإنها ذات خيال منطلقٍ مجنون، لالّة يامنة بنت امبارك ابنة أشراف الصحارى والقفار والمدائح ولون الصمت.

هكذا بين الرملين رمل البحر الأبيض المتوسط شمالًا ورمل الصحراء جنوبًا نسجت جدتاى الحبيبتان أولًا، وبطرق حكى مذهلة، شِباكَ الخيال فىّ وخطوطَه الملونة، بحكاياتهما المدوخة، التى تجمع بين الواقعى اليومى وبين العجائبى، كان ذلك قبل أن يُلحقنى والدى بالكُتّاب لحفظ القرآن، حيث أبهرتنى القصص التى فيه، ومنها قصة أصحاب الكهف، وقبل التحاقى بالمدرسة ثم التهامى ما يملأ رفوف مكتبة والدى البيتية العامرة بالكتب، حيث تتكئ أجزاء «ألف ليلة وليلة» بطبعتها القديمة ورسوماتها المرافقة، على كتف معلقات الشعر الجاهلى، وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى، و«كليلة ودمنة»، والكتب الصوفية، وحى بن يقظان وغيرها.

هكذا سبقتْ إلىّ حكاياتُ جدتَىَّ الاثنتين الحبيبتين وطريقتهما المتجددة والخلاقة فى الحكى ومهدت ما قرأتُه باللغات التى تعلمتُها فى ما بعد، فلم يكن هوميروس غريبًا عن عالمى، ولا دانتى أو سيرڤانتيس أو فلوبير أوجول ڤيرن، أو فيكتور هيغو أو خوان رولفو أو خورخى لويس بورخيس وغيرهم، بكائناتهم النورانية وعوالمهم المجنونة الموازية، وخطابهم المتجاوز لحدود الطبيعى.

لهذا لم أومن أبدًا بأن الرواية هى مجرد قصة من قصص الواقع تُحكى، بل إنها تلك الطريقة المجنونة الآسرة المختلفة التى تُسرد بها. أنت قد تنسى الحكاية تلك مع الزمن، وربما ستذكر الفكرة، ولكنك لن تنسى ذلك الشعور الغريب الذى تركته فيك لحظة قراءتها ولا تدرى كُنْهه.

هكذا.. أكوان الخيال تنطلق بى منذ كتابى الأول «تضاريس لوجه غير باريسى» دار الكرمل- دمشق سنة ١٩٨١ وحتى «السَّرْجم.. ياجوج وماجوج وسِفر الحُفر» دار العين- القاهرة ٢٠٢٥ مرورًا بـ«الذروة» و«نادى الصنوبر» و«عرش معشّق» و«حنين بالنعناع» و«عازب حى المرجان» و«قوارير شارع جميلة بوحيرد» و«النبية تتجلى فى وضح الليل» و«ترتيب العدم» و «وحديث فى السرّ» و«كيف الحال؟!» و«قلب الملاك الآلى» وهى حسب النقاد أول رواية تكون فيها الشخصية المركزية «روبوت» مانويلا، بقلب ورحم، وكذلك «وجلجامش والراقصة» وغيرها، إيمانا منى بأن العناصر الفانتازية تسمح للكاتب أن يقدّم الواقع بطريقة غير مباشرة، فعبر الغرائبية والعجائبية والخيال الشاسع تتمكّن الرواية من الإفلات من الرقابة السياسية والاجتماعية والعقائدية، وكشف المسكوت عنه فى المجتمعات، وحماية الكاتب والقارئ، وإضاءة المساحات المظلمة، وتحويل الظواهر الاجتماعية إلى رموز قوية.

■ فى الرواية تحتل المرأة مكانة مركزية.. كيف تم تصوير الشخصيات النسائية فى الرواية؟ وما هى أبعاد المقاومة والتهميش التى تطرقت إليها؟

المرأة كموضوع للحب- غالبًا- فى الرواية التقليدية، قد تغير، أضحت ذاتا فاعلة فى الرواية الحديثة. تبدل موقعها من موضوع يُروى عنه إلى ذات تَروى، حقًا فأنا أستثقل الكتابات التى تجعل من شخصية المرأة فى الرواية مجرد زينة سردية غنائية، أو أيقونة جمالية معلقة على جدار النص، كزخرف جمالى خارج الصراع الإنسانى الحى، بالنسبة لى، أحرص على أن تكون شخصية المرأة فى النص فى حالاتها المختلفة، فى سلبيتها وإيجابيتها، غالبة كانت أو مغلوبة على أمرها، أن تظل ذاتَ وعيٍ داخل النص، تتحرك داخل البناء الروائى مثل شخصية الرجل، كقوة موجهة للسرد ومولّدة للمعنى، تظل صوتًا فاعلًا يزعزع السائد، ويقترح أفقًا جديدًا. أحاول أن تكون شخصيتها ركيزة بنائية فى المعمار الروائى، تُوجّه مسار السرد، وتفتح فضاءً على الأسئلة الكبرى حول الحرية والهوية والوجود والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأمل فى صراع القيم.

■ تتضمن الرواية شخصيات مستوحاة من الذاكرة الدينية والأسطورية. كيف ساهمت هذه الشخصيات فى بناء العالم الروائى؟ وما تأثير ذلك على سرد الرواية؟

نعم، فى رواية «السَّرْجم.. يأجوج ومأجوج وسِفر الحُفر»، كما فى أعمالى السابقة تحضر شخصيات مستوحاة من الذاكرة الدينية والأسطورية «سيدى امحمد بن بوزيان» و«ياجوج وماجوج» وبعض الشخصيات الدينية والأسطورية، التى هى من خلق معادلات النص ذاته، أراها مكوّنًا بنائيًا يسهم فى تشييد عالمى الروائى، أعتقد أن استدعاء هذه الشخصيات أو خلقها يضفى على السرد كثافة دلالية، ويُعيد تشكيل الزمن الروائى فى صيغة دائرية قريبة من بنية الأسطورة كما حددها ميرسيا إلياد «Mircea Eliade» فى حديثه عن الزمن المقدّس والدورة الكونية.

لا أخفيك، فأنا منذ بداياتى وأنا تلميذة فى المدرسة حين كانت تُنشر لى نصوص على مجلة الحائط فى الساحة المدرسية، كنت أجد متعة فى خلق ذلك التوتر الدرامى عبر مزج الواقعى بالغرائبى. هذا التداخل، فى ضوء مفهوم التعدّد الصوتى عند ميخائيل باختين «Mikhail Bakhtin»، يتماشى مع رغبتى وطريقتى فى السرد حين تتحاور الأصوات الدينية والأسطورية مع الصوت الواقعى والتاريخى، ويعرف قارئى عنى أننى أنحو نحو كتابة النص البوليفونى المفتوح على التأويلات المتعدّدة، وكم أحب أن يتحول حضور الشخصيات الدينية والأسطورية عندى إلى استراتيجية فنية تُنتج نصًا روائيًا متعدّد الطبقات، يزاوج بين الفردى والجماعى، وبين التاريخى والرمزى.

■ فى وجه من وجوهها يبدو الذكاء الاصطناعى فى الرواية كقوة مدمّرة وتحذير صريح وواعٍ.. فهل نعتبره تهديدًا وجوديًا للبشرية؟

لعلنا ونحن نسير بين ممرات الرواية حتى النهاية المفتوحة، يتسرب إلى مسامعنا صوت الحكيمة «لالة درة»، تحذر من غياب الحب بين البشر، فندرك أننا نعيش افتتاح عصرٍ جديد يُمسك فيه البشر بمفاتيح الفناء بقدر ما يمسكون بخيوط العلم والمعرفة، وأن التكنولوجيا على الرغم من أنها أداة محايدة، إلا أنها حين تمتزج بالاستبداد بكل أشكاله تتحول إلى وحشٍ أعمى، فنتذكر أن اختراع نوبل للديناميت لم يكن سوى شرارة كيميائية صغيرة فى تاريخ العلم، لكنها تحوّلت فى يد الحروب إلى نارٍ مدمّرة. وجاءت القنبلة النووية بعده بقرابة ثمانين عامًا، مثل طوفان كونى يولد من انشطار الذرّة وانفجارها، والآن يقف الذكاء الاصطناعى بدوره على حافة ثنائية عميقة بين الوعد بالحب والحياة، أو النذير بالفناء. آلة عمياء تُسخَّر فى الحروب، وتحوّل المعرفة إلى رصاصة.

رواية «السرجم» ترصد الظلم المستشرى على الكوكب، والحروب الطاحنة، والبشاعة، والقسوة، والأنانية بين البشر، فينفجر السؤال: من الأشرس والأقسى والأظلم يا ترى؟ قوم البشر فوق سطح الأرض أم قوم يأجوج ومأجوج فى باطنها. إذن، من الأجدر والأحق من بينهما بضوء الشمس؟ أم أنهما وعدان مكتوبان فى سِفر النهاية والمصير؟!

■ النص يذكر أن رائحة خاصة مثل رائحة البحر تملأ الجو وتثير مشاعر معينة فى الراوى.. كيف يمكن تفسير هذه الرائحة كرمزية فى الرواية؟ هل لها علاقة بالذاكرة أو بالتاريخ الاجتماعى؟

إدراكًا منى أن لكلّ قارئ دلالته الخاصة لرائحة البحر وهو يتنقل بين مفاصل الرواية، دلالة لا تثبت على حال مثل تقلبات البحر نفسه التى تشبه تقلبات دواخل الإنسان. فإننى لم أستأثر بتفسير تلك الرائحة وأنا التى كبرت على سماع موجِه يوميًا بمدينة وهران على تماس مع ماء البحر الأبيض المتوسط، وتقلبات مزاجه وتغير زرقته وتعدد موسيقاه وهدير غضبه. لم أفسره له بل تركت القارئ حرّا فى أن يرى ما تخلقه له مشاعره عند قراءة النص عن رائحة هذا البحر الذى يمدّ جناحيه على وجه الأرض، يملأ ثلاثة أرباع الكوكب بالماء، ويترك لليابسة رقعة صغيرة، كأنها استراحة وسط محيط لا ينتهى. من يدرى قد يجد فيها- وهو يقرأ- نسمة حنينٍ تعانق روحه، أو إنذار غرقٍ رمزى يزرع فى قلبه خوفًا، أو وعدًا بالحياة، أو رسالة غموض آتية من الأعماق. قد تأتيه رائحة البحر ثقيلة، مثل نَفَس أعماقه المظلمة، تحمل معها همس الغرقى وصدى العواصف، فلا تضحى ملحًا منعشًا بل إنذارًا خفيًا تذكّر، بأن هذا الامتداد الأزرق قادر على أن يحتضن بقدر ما يستطيع أن يبتلع. وقد تبدو له رائحة تُغوى بالاقتراب، إلا أنها تزرع فى قلبه رجفة خوف بين شهوة الاكتشاف ورهبة الفناء، أو قد تحمل أثر المجهول. رائحة كأنها نَفَس الأعماق التى، لأنها لا تُرى، فهى تثير الرهبة والفضول.

■ هل تؤثر خلفيتك الأكاديمية على اختيار موضوعاتك الإبداعية أو على أسلوب الكتابة السردية؟ وهل لها علاقة فى تفعيل الأبعاد الفلسفية والدينية فى نصوصك؟

سؤالك مهم جدًا فلا شك أن الخلفية الأكاديمية للروائى تترك أثرًا عميقًا فى مشروعه الأدبى، من حيث الموضوع والأسلوب والبنية السردية، فهى ليست مجرد شهادة، بل تجربة حياة أخرى أعمق، عدسة أخرى يرى بها العالم، ولعلها تنعكس فى الميل إلى كسر السرد التقليدى وإدخال تقنيات جديدة، بحيث يعى النص ذاته كخطاب، وفى الدقة فى البحث، والكثافة فى اللغة، والانفتاحٍ على أسئلة الفكر، وقد تتحول الرواية، إلى مختبر حىّ، يتقاطع فيه السرد مع الفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية، ليغدو النص أكثر من مجرد حكاية، بل يصبح أفقًا للمعرفة والتأمل. صحيح أن الخلفية الأكاديمية جسر يربط بين البحث والمعرفة من جهة، والتخييل والإبداع من جهة أخرى، فتتجاوز الرواية أن تكون حكاية فقط، بل مساءلة نقدية للتاريخ والذاكرة والهوية، موظِّفة أدوات الدرس الأكاديمى لإغناء النص، وجاعلة من السرد فضاءً للحوار بين الثقافات والأساطير والعلوم الإنسانية. ومن هنا تأتى فرادة الصوت الروائى الذى يقرأ العالم بعيون الباحث، ويصوغه بلغة الشاعر.

ولأننا نعيش زمنًا تكنولوجيًا بامتياز، فقد دخلتُ عالمه منذ سنوات طويلة رفقة أبنائى المتخصصين فيه. تابعت وأتابع كل جديد فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وأتحرى التجارب والاكتشافات الرائعة التى تتسرب نادرة ومدهشة من المختبرات العالمية، إيمانًا منى أن على الكاتب أن يكون ابن عصره، بل أبعد من عصره، وسابقًا له إذا ما استطاع.

■ فى ظل المزج بين الفانتازيا والتصوف، كيف أثرت اللغة السردية فى تشكيل أجواء الرواية؟ وهل كانت هذه اللغة سبيلًا لتوضيح رؤيتك؟

عمومًا وفى مسارى الروائى والشعرى معًا، وكما لجأ إليه عدد من الأدباء فى العالم، أنحو نحو المزج بين الفانتازيا والتصوف وإنه ليس ترفًا جماليًا، بل استراتيجية سردية تكسر حدود الواقع وتفتح النص على المطلق. فالفانتازيا تمنح النص عوالم الغرابة واللا معقول، والحلم وحرية الخيال الجامح، فتجعل المستحيل ممكنًا فى عوالم موازية، وأحداث لا تخضع للمنطق، ويحضر التصوف بطابعه الروحى، فيمنحه بعدًا مركبًا فيُدخل تجربة الكشف، والبحث عن المطلق، ولغة الرمز والإشارة، والرحلة الباطنية التى تحوّل الأدب إلى مسار معرفى وجودى، ويضفى عليه عمقًا روحيًا. وهكذا يتحول النص الأدبى إلى فضاء يلتقى فيه المتخيَّل والأسطورى بالروحى والباطنى، والدهشة والمعرفة بالمتعة وشفافية التأمل الحر، تتحرر معه اللغة السردية فتتخذ طابعًا شعريًا، مشبعة بالصور والاستعارات، تمزج بين الرمز الصوفى والغرائبى الفانتازى.

■ هل «السَّرْجَم» أولى تجاربك للنشر فى القاهرة؟ وما رأيك فى هذه التجربة؟ ولماذا القاهرة؟

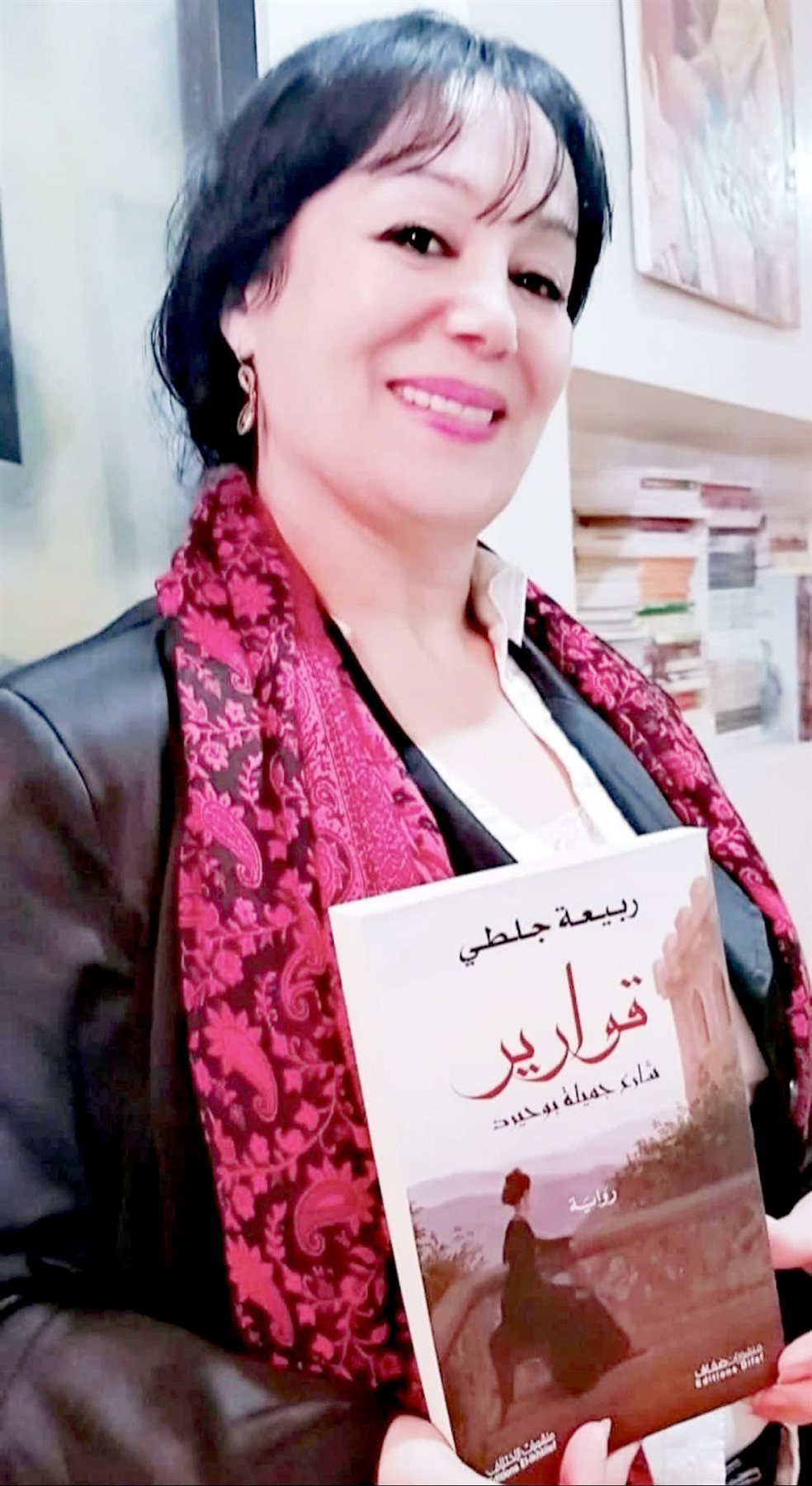

القاهرة ليست غريبة عنى، لدى قراء كثر بها يتصلون بى يسألون عن الجديد دومًا، ولى أصدقاء أعزاء من كتابها الكبار التقيت بهم فى مهرجانات وملتقيات عبر مدن فى العالم. ثم إننى دعيت إلى القاهرة عدة مناسبات أدبية وفكرية، وقرأت شعرًا فى المسرح بدار الأوبرا بحضور محمود درويش والدكتور جابر عصفور رحمة الله عليهما وأحمد عبدالمعطى حجازى.

صحيح أن العديد من أعمالى صدر عن دور نشر عربية عريقة فى بيروت، أما «السّرجم.. ياجوج وماجوج وسِفر الحُفر» فجاءت بعد خمس سنوات منذ رواية «جلجامش والراقصة» التى عرفت انتشارًا ومتابعة واسعين.