قذائف مفكر شجاع.. أحمد عصيد: الإخوان عرقلوا عملية التحديث ونشروا التخلف والشعوذة والخرافة أينما وُجدوا

- على الفقيه وضع الكرامة الإنسانية فى المقام الأول وليس النصوص وآراء الفقهاء

- اعتبار «السنة قاضية على القرآن» أخفى كل آيات الحرية لصالح أحاديث القتل والدماء

- اعتماد قواعد الفقه القديم كما لو أنها من صميم الدين خطأ فادح أدى إلى تخلف المسلمين

- كل أخطاء المسلمين عائدة إلى استعمال الدين فى السياسة والخلط بينه والدولة

- العقل العربى لا يعطى الأولوية للإنسان بل للنصوص الدينية وآراء الفقهاء القدامى

- تجربة الإخوان فى الحكومة المغربية كانت فاشلة بمعايير الإسلاميين أنفسهم

- «7 أكتوبر» قُدِم كفتح مبين دون التفكير فى العواقب أو أرواح البسطاء

- المثقفون أصبحوا يزهدون فى النقاش والمناظرة ويفضلون الانزواء بسبب العنف والتهديد

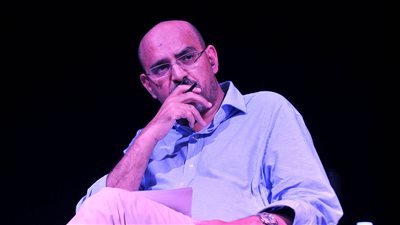

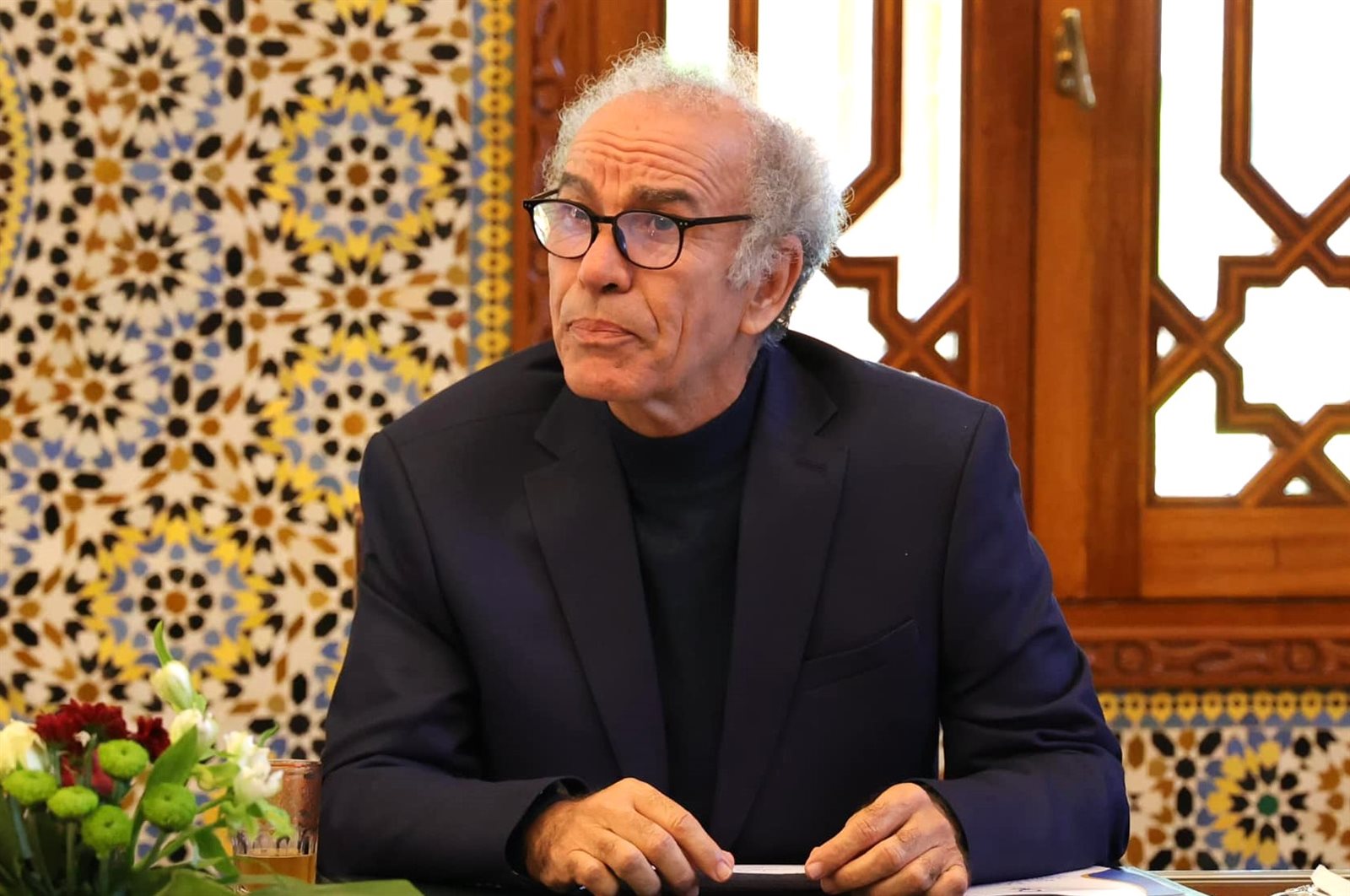

الكاتب والناشط المغربى أحمد عصيد واحد من أبرز الأصوات النقدية فى المشهد الفكرى العربى، يشتبك بجرأة وعمق مع الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية والحرية والديمقراطية، ويدافع عن قيم العقلانية والتعددية فى مواجهة أنماط التفكير المغلقة.

«عصيد» الذى يكرّس جهوده لترسيخ الفكر النقدى لدى الأجيال الجديدة، يرى فى الحوار مع الآخر وسيلة أساسية لبناء وعى مجتمعى متماسك، ويطلق دعوة متجددة لتدريس تاريخ الأديان فى المدارس، بهدف تمكين الطلاب من فهم السياقات الدينية، وتقدير قيمتها بعيدًا عن التلقين.

فى حواره التالى مع «حرف»، نقترب من رؤيته التحليلية لمشكلات العقل العربى، ونتوقف عند مواقفه الفكرية التى تثير الجدل، وتفتح آفاقًا جديدة للنقاش، فى ظل واقع ثقافى وسياسى متغير.

■ بداية.. قلت إنك تؤيد الحوار مع التيار السلفى المتشدد.. لماذا؟

- الحوار مع التيار السلفى المتشدّد هدفى منه هو إدماجهم فى الحوار الوطنى وعدم تركهم معزولين؛ لأن ذلك يزيد من تطرفهم، رغم أنهم فى كل حوار يقترحون على المجتمع ما كان قبل قرون طويلة وأدى إلى تخلفنا، أى أنهم يعتنقون مبدأ «وداونى بالتى كانت هى الداء»، وأنا أرى أن هذا الرأى لا ينفع بل يزيد من تعميق تخلف مجتمعات منطقتنا، لأن الأفكار المتجاوزة، والتى ثبت بالتجربة عبر قرون أنها لا تفيد فى النهضة ينبغى أن تبقى فى ذمة التاريخ ولا جدوى من إحيائها، يتعلق الأمر هنا بالأفكار البشرية المتعلقة بفهم الدين وتفسيره وتأويله وتوظيفه كذلك، والتى ينبغى أن تتطور مع تحولات الحياة البشرية التى لا يمكن إيقافها.

لقد قمت بمحاورة إسلاميين كثيرين فى سياقات مختلفة، وكنت أدافع دائمًا خلال تلك الحوارات والمناظرات عن المكتسبات التى حققناها فعليًا خلال ٦٨ سنة من التطور بعد الاستقلال، وعن حقوق الإنسان بوصفها كُلًا غير قابل للتجزؤ، وكانوا يدعون إلى الأفكار السلفية التى مصدرها الفقه التراثى القديم، وطبعًا الحوار لا يهدف إلى التحامل على بعضنا البعض، بل إلى التبادل وتعميق النقاش، لكن للأسف دائمًا بعد كل حوار بين علمانى وإسلامى نفاجأ بحملة تحريض وتشهير كبيرة يقوم بها التيار الإسلامى ضدّ المثقف العلمانى. هذا يعنى أن أتباع هذا التيار يشعرون بالضعف والهشاشة ويعوضون ضعفهم بالعنف اللفظى الذى لا ينفع أبدًا، لأنه يهدم ولا يبنى أى شىء.

من جانب آخر تظهر تلك الحملات التى تعتمد أساليب غير شريفة، مثل السب والقذف والإشاعة الكاذبة والدعوة الصريحة إلى القتل أحيانًا، بأن شبكات التواصل الاجتماعى تُستعمل بشكل سلبى للغاية، إذ عوضًا عن نشر المعارف والآراء المختلفة تتحول إلى حلبة للملاكمة والتصادم وإشاعة الكراهية، وهذا أدى إلى أن الكثير من المثقفين أصبحوا يزهدون فى النقاش وفى المناظرة ويفضلون الصمت والانزواء بسبب العنف والتهديد، مع العلم أننا عرفنا فى المغرب حوارًا وطنيًا راقيًا أيام الصحافة الورقية، ووسائل الإعلام المسئولة، ويمكن القول اليوم بأننا بدأنا نفقد ذلك الحوار الوطنى الذى هو رأسمال حقيقى لم نحسن الحفاظ عليه بسبب عدم ارتباط الحرية بالمسئولية فى شبكات التواصل الاجتماعى، فقد صار الناس أحرارًا فى التعبير، لكن ليس لكى يقولوا أفكارًا ويدافعوا عنها، بل فقط لكى يتهجموا على بعضهم البعض بشكل لا أخلاقى، وهذا يُظهر بأن الحرية ينبغى أن تكون أساس التربية، لأن من لم يتربّ على الحرية لابد أن يسىء استعمالها.

■ هل أثرت أفكار الإخوان على الثقافة الإسلامية بالمغرب؟

- الثقافة الإسلامية فى المغرب ليست هى التطرف الدينى أو أفكار الإخوان والسلفيين، والتى لا تطابق أى واقع فى المغرب، فهذه أيديولوجيات دينية مستوردة دخلت على المغاربة من خارج بلدهم، وسأعطيك بعض الأمثلة، فالشخص الذى كنت أحاوره فى آخر مقابلة تليفزيونية لى، قال إن الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل تبرر التمييز ضدّها وأن هذا أمر طبيعى، وهذه فكرة عنصرية خطيرة، وصفق له الأتباع عندما قال إن مكان المرأة هو البيت وليس عليها الخروج للعمل حيث لا تشعر بالسعادة، وصفقوا له عندما قال بزواج بنت تسع سنوات، فهل هذه هى الثقافة الإسلامية التى يقول البعض إنها بخير؟ هذه أفكار ميتة لا علاقة لها بالواقع المغربى مطلقًا، فقد أكدت الدولة المغربية فى دستورها أن الشغل وكل الأنشطة من الحقوق الأساسية للنساء، كما حاربت الدولة تزويج الطفلات وأقرّت أن سنّ الزواج هو ١٨ سنة، واعتبرت فى الفصل ١٩ من الدستور ضرورة المساواة بين الرجال والنساء فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.

من جهة أخرى الدولة المغربية التى ترعى شئون المغاربة ماضية فى عملية التحديث القانونى أو القيمى بدون تردّد، وهى فى هذا كله لا تعود أبدًا إلى الوراء، وهذا التقدم على الصعيد القانونى والمجتمعى يتم فى إطار اجتهاد عملى منفتح يفهم النصوص الدينية فهمًا وسطيًا وإنسيًا ولا يقرأها بمنظور حرفى تقليدى جامد. ولهذا فإن الثقافة الإسلامية هى ثقافة الشعب المغربى الأصيل الذى يرفض الغلو والتطرف وثقافة العنف، وليست هى الأيديولوجيات العابرة للقارات.

■ لماذا يميل العقل العربى الجمعى إلى هجاء الغرب دون أن يقدم أى نقد ذاتى لأحواله ولنأخذ أزمة غزة وسوريا نموذجًا؟

- لأنه عقل ينفُر من العلم ومن الواقع والتاريخ، فلا يتعلم من أخطائه أبدًا، بل إنه لا يعتبرها أخطاء أصلًا، ولهذا يكررها دون أى شعور بالعبث، كما أنه عاجز عن النظر إلى نتائج أفكاره على أوضاع الناس، لأنه لا يعطى الأولوية للإنسان، بل يعطيها للنصوص الدينية وآراء الفقهاء القدامى، فإذا طبقنا نصًا دينيًا فقد بلغنا المراد والهدف حتى ولو كانت نتيجة ذلك كارثية فى الواقع، ولهذا يقوم هذا العقل دائمًا بإسقاط الماضى على الحاضر عوضًا عن تحليل الحاضر والنظر إلى المستقبل.

إنه عقل بكائى انبطاحى أمام الواقع، عاجز عن استعمال قواه الطبيعية من أجل التفكير السليم والعقلانى، ويفضل دائمًا أن يضع نفسه فى وضعية الضحية واتهام الغير عوضًا عن ممارسة نقد ذاتى، وطبعًا الغير ليس ملاكًا لقد اقترف جرائم كثيرة وارتكب الكثير من الأخطاء، لكن هذه الجرائم والأخطاء كانت أيضًا بسبب ضعفنا وتشرذمنا، كما أنها أخطاء ارتكبها المسلمون أيضًا فى تاريخهم.

هل ننسى مذابح الأمويين فى مصر وشمال إفريقيا؟ وهل ننسى الإرهاب العسكرى للإمبراطورية العثمانية ضدّ الدول الأوروبية وضد بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذى وصل إلى حدّ اختطاف أطفال الشعوب وتجنيدهم ضدّ بلدانهم؟ وهل ننسى أيضًا جرائم المسلمين ضدّ بعضهم البعض فى الصراع الداخلى الذى لم يتوقف أبدًا منذ «الفتنة الكبرى»؟ والذى يعود أساسًا إلى الاستمرار فى ارتكاب الخطأ الخطير، الذى هو استعمال الدين فى السياسة والخلط بين الدين والدولة، ورفض القيم الديمقراطية التى وحدها تمكن من تدبير الاختلاف بشكل سلمى، هذا الخلط نتج عنه ولا يزال شرعنة الكثير من الجرائم الشنيعة وتقديمها كما لو أنها «ثوابت الأمة» وإيجابيات التراث، وكما لو أنها حرب مقدسة من أجل هدف نبيل.

لدينا غزة على سبيل المثال، فما حدث يوم ٧ أكتوبر تم تقديمه على أنه فتح مبين وتم الهتاف به عاليًا على أنه نصر تاريخى، ولم يتم التفكير فى العواقب ولا فى أرواح البسطاء من نساء ورجال وشيوخ يتم تعريضهم يوميًا للتقتيل والإبادة فى ظل موازين قوى مختلة لغير صالح القضية الفلسطينية، فيما يقبع مخططو المغامرات فى إقاماتهم الفسيحة بدولة قطر، ولأن هذا العقل لا يعرف النقد والمراجعة فقد ظل متمسكًا بنزعته الانتحارية التى يفقد بها كل شىء، ويُضحى بكل شىء دون أن يربح أى شىء، وهذا ما أسميه «عقلية داحس والغبراء» القديمة، التى أدت إلى توسيع خريطة إسرائيل وخراب غزة بالكامل. هذا كله لا يعنى أن الطرف الآخر ليس مخطئًا، بل هو أصل الخطأ ما دام هناك احتلال، لكن طريقة العقل العربى فى تدبير الوضعية بعيدة عن الحكمة المطلوبة فى السياق الراهن.

■ أشرت إلى أن استقرار الأسرة فى المغرب لا يتكئ على السعادة بقدر ما يقوم على قهر النساء.. هلا وضحت الأمر أكثر؟

- نعم لأن التيار الدينى المسيّس يدّعى أنه يدافع عن استقرار الأسرة ضد قيمة المساواة التى ندعو إليها، كما لو أن المساواة تهدم استقرار الأسرة، والتمييز والعنف والاحتقار والوصاية تدعمه، وهذه من المفارقات العجيبة، ولهذا أوضحنا بأن الاستقرار المزعوم إنما هو فى الحقيقة استقرار هشّ وزائل؛ لأنه يقوم على اضطهاد المرأة وإخضاعها لأنانية العقلية الذكورية، فعلى المرأة الطاعة وعليها فعل كل شىء، ولو كان فوق طاقتها، دون أى اعتراف بجهودها من الناحية القانونية، وعليها أن تخضع وتطيع لكى تبقى الأسرة مستقرة.

حتى المرأة العاملة ينبغى أن تذهب أموالها إلى جيوب الرجال الذى يتولون وحدهم تسيير الأسرة وتدبيرها، دون أن يتنازلوا أبدًا عن امتيازاتهم التى منحها إياهم الفقه التراثى القديم. مثلًا إذا سألت معظم الشباب المغربى هل يفضلون امرأة عاملة ونشيطة وذات راتب كبير أم المرأة التى تحتفظ بدور ربة الأسرة فقط؟ فإنهم سيختارون المرأة العاملة؛ لأنهم يستفيدون من راتبها من أجل العيش فى رفاهية، ولكن إذا سألتهم هل يقبلون بالتنازل قانونيًا لصالح المرأة جزاء لها على جهودها داخل البيت وخارجه، حيث تعول الأسرة وتنفق بدورها بجانب الرجل فإنهم سيرفضون، وسيحدثونك عن «آيات قطعية الدلالة» وردت فى القرآن ينبغى التمسك بها، إنهم يريدون الاستفادة من ثمرات الحداثة ماديًا، ولكنهم لا يتنازلون ولا يقبلون الحداثة الثقافية والفكرية والقيمية، يريدون امرأة عاملة ومنتجة لصالحهم لكن دون أن يعترفوا لها بأى حقوق فى المساواة والاحترام المتبادل، هذه هى تناقضات العقلية الذكورية فى مجتمعات منطقتنا، وهى من أسباب التخلف الكبرى، لأنها تؤدى إلى قهر نصف المجتمع والتقليص من مردوديته فى مجال التنمية.

ولهذا بالنسبة لى الاستقرار الحقيقى للأسرة لا يقوم على الطاعة واضطهاد النساء وجعلهن تحت الوصاية، بل على المودّة والمحبة والاحترام المتبادل وتقاسم المهام، سواء فى البيت أو خارجه، واعتبار الزواج تعاقدًا بين طرفين عاقلين بالغين يتكاملان فيما بينهما، ولهذا ينبغى التوقف عن الحديث عن رب الأسرة كما لو أنه واحد، لأن المسئولية متقاسمة بين الطرفين.

■ إلى أى مدى تنشط جماعة الإخوان فى المغرب؟

- تيار الإخوان المسلمين فى المغرب ظهر مع بداية السبعينيات وتطور بالتدريج، ولكن تحت رقابة السلطة وبتنسيق معها، حيث كانت السلطة تسعى إلى التخلص من اليسار الماركسى آنذاك، وانتهى ذلك التنسيق إلى تأسيس حزب العدالة والتنمية الذى تظاهر بخدمة السلطة والملكية معتقدًا أنه يمكن أن يصل إلى تحالف تاريخى مع النظام، غير أن حساباته كانت خاطئة، حيث ظل فى المعارضة إلى أن وصل إلى الحكومة بعد أحداث ٢٠١١ كما حصل فى مصر، لكن تجربة الإخوان فى الحكومة المغربية كانت فاشلة بمعايير الإسلاميين أنفسهم؛ لأنها لم تستطع أبدًا الاقتراب من الحقل الدينى الذى هو فى المغرب من اختصاص الملك، الذى له صفة وسلطة دينية تدبرها مؤسسة إمارة المؤمنين، وهى مؤسسة تعمل من أجل تسهيل عملية التحديث فى الأمور التى ترتبط بالنصوص الدينية، حيث يتدخل الملك بسلطته الدينية لضمان تعديل القوانين رغم معارضة التيار المتطرف الإخوانى والسلفى، ولهذا تعتبر هذه المؤسسة عامل توازن داخلى فى المغرب؛ لأنها لا تسمح للتيار الدينى المتطرف بالاستيلاء على الدولة باستعمال الدين، لكنها تسمح له فقط بالمشاركة فى التدبير الحكومى، ولهذا السبب فقد حزب العدالة والتنمية أنصاره فى الانتخابات الأخيرة وعرف انهيارًا انتخابيًا كبيرًا.

طبعًا من الأمور التى يعتقد الإخوان أنهم نجحوا فيها اختراق الأسرة والمجتمع، وخاصة الأوساط الشعبية الفقيرة، لكن هذا لا يعتبر نجاحًا؛ لأنهم ساهموا به فقط فى توتر العلاقات الاجتماعية وصناعة التخلف ونشر الشعوذة والخرافة بسبب الأفكار المتطرفة، كما عرقلوا وأخّروا عملية التحديث، وهذا ليس أمرًا إيجابيًا فى جميع الأحوال.

■ رغم مظاهر الحداثة التى تعيشها المجتمعات العربية، البعض يعبر عن ذلك ببيت: «لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية».. هل تتفق مع ذلك؟

- طبعًا، هذه ملاحظة هامة، وتعود أساسًا إلى فشل مشروع التحديث من الداخل فى بلداننا، حيث اعتبرت الحداثة نبتة غريبة عن التربة المحلية. كما أن هذه النتيجة تمخضت عن أنظمة تعليمية هجينة غير منسجمة، وضعت المادة التراثية فى المركز على أنها هى «الهوية» و«الأصالة»، بينما العلوم وحقوق الإنسان ونتائج التطور الحضارى المعاصر فى خانة «الغرب» كما لو أنها أجنبية.

نتيجة ذلك هو إنشاء أجيال تعتبر أن النظريات العلمية والقيم الإنسانية العليا كلها «غربية». بينما نحن هويتنا هى التراث القديم الميت فى معظمه. لذا حاولت هذه الأجيال النفخ فى التراث لتبعث فيه الحياة، فى سياق مغاير لسياق نشأته، والنتيجة نوع من «المسخ» مثلته الحركات الأصولية المتشدّدة، لأن كل شىء توقظه فى غير زمانه يتحول إلى معول هدم للحضارة.

ساعد على تكريس ذلك ظهور أنظمة سياسية استبدادية، وجدت ضالتها فى التراث القديم، والذى استعملته بدهاء لعرقلة التطور الديمقراطى، الذى لم يكن فى صالحها، لأن أول مبدأ فى الثقافة الديمقراطية هو ربط المسئولية بالمحاسبة، وهو مبدأ تخشاه هذه الأنظمة ولا تقبله، ما دفعها- للأسف- إلى استعمال الدين بوصفه «مخدرًا جماعيًا»، سواء ضد التيار الحداثى والقوى الديمقراطية، أو ضدّ التيار الإخوانى والسلفى.

■ لماذا ترفض اقتراح تخصيص وسائل مواصلات للنساء؟

- هذا خطأ فادح يعالج الأعراض الخارجية للمرض ولا يعالج السبب، السبب فى السعى إلى الفصل بين الجنسين هو التحرش والاغتصاب والعنف ضد النساء فى المجال العام، وهذا يعود إلى سوء أخلاق المجتمع، خاصة الذكور. بدلًا من أن نربى صاحب الأخلاق السيئة على المكارم، نغطى جسد المرأة لكى لا يراها. هذا أشبه بمن يغطى بضاعته خوفًا من السراق والنصابين.

أتفهم دعوة سيدة مصرية إلى ذلك، لأن النساء عمومًا تعبن من التحرش والعنف وسوء المعاملة، ويُردن فقط التخلص من المشكلة. لكنى أخبر هذه السيدة بأن انحراف الذكور سيزداد بشكل خطير، وسيميلون أكثر إلى السلوكات المتوحشة والغريزية فى علاقتهم بالجنس الآخر، لأن الحلّ لا يوجد فى عزل الإناث عن الذكور، أو تغطية أجسادهن، بل فى التربية الصالحة.

سمعت مرة أحد الإسلاميين فى مدينة بروكسل يقول إنهم يسعون فى بلجيكا إلى إقناع الدولة بضرورة تخصيص حافلات ووسائل نقل خاصة بالنساء، وهو ما رفضته الدولة هناك، لأنها تعلم أن الذين يمارسون التحرش ومضايقة النساء فى الفضاء العام هم المسلمون وليس غيرهم، لذا يشعر المسلمون بضرورة عزل النساء، ولا يشعر بذلك المجتمع الغربى.

نحن الذين عشنا فى فضاءات مختلطة فى المدرسة أو الشارع، نسجنا علاقات احترام مع الفتيات والنساء. بينما الذين عاشوا فى أوساط أكثر محافظة قائمة على الفصل بين الجنسين، أو المبالغة فى تغطية أجساد النساء، يقضون كل وقتهم فى التفكير فى الجنس الآخر بشكل شهوانى بعيد عن روح الفضيلة.

■ ما تصورك للعلاقة بين الدين والدولة فى السياق المغربى؟

- أولًا: ينبغى توضيح أن المقصود بـ«العلمانية» هو الإطار الذى تتعايش فيه كل الديانات بشكل سلمى، فى احترام تام لبعضهما البعض، مع مراعاة عدم جعل الدين نظامًا سلطويًا قهريًا، لأن هذا منافٍ لطبيعة الإيمان ذاته، ولحرية المعتقد والحق فى الاختلاف الدينى، وهى موجودة فى القرآن، لكن الفقه الإسلامى همشها بسبب تنصيب السنة حَكمًا على القرآن نفسه. واعتبار أن «السنة قاضية على القرآن» جعل كل آيات الحرية فى القرآن تختفى لصالح أحاديث القتل وسفك الدماء، مع العلم أن تلك الأحاديث أخبار مروية شفويًا على الظنّ لا على اليقين المطلق، ولم تُدوَن إلا بعد أكثر من ٢٠٠ عام على وفاة الرسول الذى أُسندت إليه.

ثانيًا: ينبغى توضيح أن المقصود بـ«الدولة المدنية» فى منطقتنا، الدولة القائمة على تعاقد اجتماعى بشرى بين القمة والقاعدة ومختلف مكونات المجتمع، وعلى قوانين مدنية وضعية تُعدل حسب تحولات الواقع الإنسانى، دون تقديس للنصوص القانونية التى تبقى نسبية.

أما تصورى لعلاقة الدين بالدولة فى السياق المغربى، فينبغى التذكير هنا بأن «العلمانية» التى نتحدث عنها ليست أجنبية عن المغرب، ولا نتحدث عنها وفق نموذج أوروبى أو أمريكى، بل هى من تقاليدنا الأمازيغية العريقة، فثقافة الأمازيغ علمانية تفصل الدنيوى والزمنى عما هو دينى وروحى، وتقوم على تدبير الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال قوانين وضعية تضعها الجماعة بنفسها. بينما يتم تدبير الشئون الروحية والدينية من خلال النصوص الدينية.

هكذا عاش آباؤنا لآلاف السنين فى القبائل الجبلية، وهكذا كانوا يوم دخل علينا الاستعمار الفرنسى. كانوا يحكمون بالغرامات فى كل الجرائم، ولم يكونوا يقطعون يد السارق أو يقتلون القاتل، لأن الحكم بالإعدام لا وجود له فى الثقافة الأمازيغية، بل كانوا يحكمون بالنفى من الأرض، ويتجنبون بذلك العقوبات الجسدية، ما يدل على احترامهم الكبير للجسم البشرى وحرمته فلا ينتهكونه.

■ كيف يمكن تطبيق ذلك فى الدولة الحديثة؟

- انطلاقًا من القيم الإيجابية سالفة الذكر، اعتبرنا أن الدولة المغربية لا ينبغى لها أن تتخذ النموذج الشرقى وتحذو حذو التقاليد السياسية لـ«دولة الخلافة»، بل عليها ان تعتمد أصالتها العريقة، من خلال الفصل بين الدينى والسياسى، لأن الخلط بينهما يفسدهما، يفسد الدين لأنه يدخل فيه المناورات والتوافقات وألاعيب السياسة، ويُفسد السياسة لأنها تصبح مجالًا لمقدسات غير مقدسة، فتتحول إلى عامل عرقلة لتطور المجتمع.

لا ينبغى تحويل الدين إلى «نظام عام» مفروض بشكل قسرى، لأن هذا مناقض لمفهوم الإيمان ذاته. ولا ينبغى اعتبار دين ما «صحيحًا» فى مقابل أديان أخرى «مُحرَفة»، لأن كل الأديان متساوية فى قيمتها. لذا أدعو إلى تدريس تاريخ الأديان من أجل إكساب الطلبة وعيًا بقيمة جميع الأديان واحترام أهلها.

يرتبط هذا بكيفية قراءة النصوص الدينية، التى أرى أنها لا تكون طبقًا لقواعد ومناهج ثابتة لا تتغير، بل لابد من مراجعة القواعد والمناهج، لأنها ليست من صميم الدين، وإنما اختراع بشرى فى سياق تاريخى معين، وعلى قارئ النص أن يراعى ضرورات الوقت وتغير الأحوال، وأن يضع الكرامة الإنسانية فى المقام الأول وليس النصوص وآراء الفقهاء. ما يتم حاليًا من اعتماد قواعد الفقه القديم ومناهجه كما لو أنها من صميم الدين خطأ تاريخى فادح أدى إلى تخلف بلدان المسلمين.

■ كيف يمكن للمغرب أن يواجه التحديات المرتبطة بالتطرف الفكرى والتعصّب؟

- هناك مقاربتان اثنتان لمواجهة آفة التطرف والغلو فى الدين: المقاربة الأمنية التى صار المغرب متميزًا بها دوليًا، بعد أن استطاع مراكمة تجربة كبيرة فى طرق تفكيك الخلايا الإرهابية المهدّدة للأمن وللمؤسسات وحياة الأفراد. والمقاربة الثانية تربوية إعلامية، إذ عملت الدولة على تنقيح المقررات والبرامج الدراسية من مضامين التطرف التى زرعت فيها بين ١٩٧٩ و١٩٩٩ تاريخ وفاة الملك الراحل الحسن الثانى. كما تمت محاسبة مشايخ التطرف الذين يحاولون اعتلاء منابر المساجد أو الخطابة فى الإذاعات الخاصة أو «يوتيوب»، وترويج أفكار مضادّة لقوانين البلد ومرجعياته أو مهددة لاستقراره. هاتان المقاربتان تتكاملان فى الواقع، إذ لا يمكن الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى.

فى نفس الوقت، تسعى الدولة إلى تدقيق المرجعيات القانونية فيما يخص استعمال «السوشيال ميديا» دون التضييق على حرية الرأى والتعبير. نعمل فى النقاش العمومى حاليًا على توضيح الفرق بين التعبير بحرية عن الرأى والفكر، والاعتداء على حقوق وحريات الآخرين مثل الدعوة إلى القتل، أو السبّ والقذف والتشهير الشنيع، ونشر الكراهية.

■ وماذا عن دور المثقف والكاتب فى ذلك؟

- دور جوهرى تم التخلى عنه مؤخرًا من طرف كثير من المثقفين، الذين توقفوا عن أداء مهامهم، والتى هى - قبل كل شىء- مهام البحث عن المعنى ومحاولة تفسير ما يجرى، انطلاقًا من أولوية الكائن البشرى، لأن المثقف بطبيعته منحاز إلى الإنسان دائمًا، ومدافع عن كرامته، مع حسّ نقدى ضرورى يلازم المثقف ولا يفارقه.

والحداثة ليست سوى الانتماء إلى العصر الذى نحن فيه وإلى قيمه ومكتسباته الإيجابية، وليست اعتناقًا لثقافة أجنبية، فالحرية والمساواة والعقلانية والكرامة قيم عظيمة تسعى إليها البشرية جمعاء، وليست حكرًا على شعوب دون أخرى. والقول بأن «خصوصيتنا الإسلامية» تمنعنا من التمتع بتلك الحقوق والقيم العليا موقف مُغرق فى الماضوية ونزعة التقليد والانغلاق، التى لا تخلق أبدًا تميزًا حضاريًا. الدليل على ذلك أن كل الدول التى اعتنقت هذا النوع من الأفكار ظلت تتخبط فى مهاوى التخلف، بينما أقلع غيرها وقطع مسافات كبيرة فى التطور والرقىّ.

لعل الصعوبة الكبرى التى تضايق مهمة المثقف اليوم هى توزعه بين نقد السلطة ونقد المجتمع، بعد أن أدت السياسات العمومية السابقة إلى خلق ذهنية اجتماعية ممانعة ضدّ التقدم، ما جعل المثقف يصارع على جبهتين، وهو عمل مُضنٍ ومُتعب، وجعل الكثير من المثقفين يتخلون عن دورهم التنويرى.

■ كيف ترى تطور الدراسات الأمازيغية فى المغرب خلال السنوات الأخيرة؟ وما الدور الذى تلعبه فى تعزيز الهوية الوطنية؟

- فى المغرب كانت ثمة ٣ تصورات حول الأمازيغية، تمثل ٣ قراءات للتاريخ والحضارة وللواقع المغربى. تصور يعتبر الأمازيغية قضية غير ذات موضوع، فلا وجود للأمازيغ أصلًا، الذين هم «عربٌ قدامى جاءوا من اليمن وفلسطين واستوطنوا المغرب»، ما يجعل الأمازيغية فى هذا التصور الأيديولوجى مجرد «لهجة من بقايا العربية القديمة»، والدعوة لإحيائها «مؤامرة أجنبية من مخلفات الاستعمار».

التصور الثانى يرى بأن الأمازيغية مطروحة فعلًا كمشكلة مغربية، ويعترف بوجود تهميش لها، وضرورة إنصافها فى عدد من المجالات. غير أنّ هذا التصور يعتبر أن تدبير هذا الملف ينبغى أن يتمّ فى إطار «الثوابت الوطنية» المُحدّدة سلفًا، وهى «العروبة والإسلام»، أى فى إطار منظومة الفكر والثقافة التى ورثتها عن الحركة الوطنية أحزابٌ وجمعيات ونخب كان لها دور ريادى طوال عقود الاستقلال، ما يجعل الأمازيغية مجرد رافد للعربية وأحد تلاوينها المحلية.

أما التصور الثالث فهو الذى أسست له الحركة الأمازيغية، ومفاده أنّ الأمازيغية منظومة ثقافية هوياتية لغوية مستقلة، متجذرة فى الأرض المغربية منذ أقدم العصور، وأنها المحدّد المركزى لهوية المغرب ومظهر خصوصيته الحضارية، وأنها، وإن تفاعلت مع مكونات أخرى، ذلك لا يعنى أنها ذابت فى تلك المكونات أو أصبحت رافدًا ثانويًا لغيرها. يسمح لنا هذا التصنيف الثلاثى أن نفهم ما جرى ويجرى فى موضوع الأمازيغية اليوم. لقد كان ثمة نقاش عمومى دام عقودًا، وانتهى باستسلام أصحاب الموقف الأول، ليس بتراجعهم عن موقفهم، ولكن فقط باللجوء إلى الصمت بعد الأحداث والتحولات التى تسارعت تباعًا، وجاءت متعارضة فى مجملها مع ما كانوا يدعون إليه.

أما أصحاب الموقف الثانى فقد اضطرّوا إلى الدخول فى فترة تأمّل بضع سنين «ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٦»، لكى يظهروا بعد ذلك بصفوف متراصّة وخطاب واضح يدعو بدون تلعثم إلى إعادة النظر فى التدابير التى تمّ اتخاذها لصالح الأمازيغية. بينما عمل أصحاب الموقف الثالث، داخل الحركة الأمازيغية، على تطوير موقفهم وتوضيحه ليشمل الجوانب التى لم يكن يطالها من قبل، خاصّة ما يتعلّق بموضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المهمّشة، والحق فى استغلال الأراضى والتوزيع العادل للثروة، وفصل الدين عن الدولة، واقتراح النموذج الفيدرالى للدولة، والمطالبة بالحكم الذاتى للمناطق، والعمل على توحيد اللغة الأمازيغية، وبناء نسقها اللسنى المستقل، وتدريسها فى المدارس، وإدراجها فى المشهد الإعلامى، وتدوين تراثها، وإيجاد المرجعية السياسية والقانونية الحامية لها داخل المؤسسات. فى إطار هذا التصور الأخير تبلورت الرؤى المنهجية العملية للدراسات الأمازيغية، خاصة فى اللسانيات والتاريخ والأركيولوجيا والأنثروبولوجيا وعلم التربية والآداب والتراث المادى واللامادى. أفضت هذه التطورات، بفضل التوجهات الجديدة للدولة منذ سنة ٢٠٠١، إلى إنشاء أقسام الدراسات الأمازيغية فى الجامعات، والبدء فى تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها فى التعليم الابتدائى منذ ٢٠٠٣ وإدراجها فى وسائل الإعلام الرسمية منذ ٢٠٠٦ ثم الاعتراف الدستورى بها سنة ٢٠١١. وقد صدر قانون هام يُحدّد أوجه ومراحل تفعيل الطابع الرسمى للغة الأمازيغية منذ سنة ٢٠١٩. كما تم الاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا ويوم عطلة سنة ٢٠٢٤.

■ رغم كل مجهودات التنويريين منذ مطلع القرن الـ20 إلا أن أثرهم لا يكاد يذكر بالنسبة إلى الإسلاميين.. لماذا؟

- بالعكس، آثار الفكر التنويرى هى التى جعلتنا اليوم نتابع مشوار التنوير. نحن أبناء النهضة الفكرية التى عرفتها بلداننا على مدى النصف الأول من القرن 20 وما تلاه من عقود، قبل أن تنتشر موجة التطرف بدعم أمريكى خليجى، فى سياق تاريخى انشغلت فيه القوى العظمى بالصراع بين القطبين، فكان الدين– للأسف- لعبة فى استراتيجية الشدّ والجذب بين الشرق والغرب.

■ ما أهم التحديات التى واجهتك فى بحثك وتوثيقك للتراث الأماز يغى؟

- تحديات كبيرة أهمها عقلية التمييز واحتقار الذات ونبذ الثقافات المختلفة عما هو رسمى أو أجنبى. سياسة التعريب جعلت الدولة تمارس مفاضلة معيارية بين الثقافة العربية والأجنبية، وبين الثقافة الأمازيغية الأصلية للشعب المغربى، وزاد من صعوبة هذا الأمر أن اليسار المغربى اعتنق القومية العربية كأيديولوجيا سياسية اختزالية وإقصائية فى موضوع الهوية، ما جعلنا نضيع سنوات طويلة فى صراعات هامشية، قبل أن تأتِ موجة الإسلاموية المتطرفة، التى أضاعت علينا سنوات أخرى.