منتصـر أمين: «ضجيج الوسط الثقافى» يستهلك الموهبة

- تحول الإبداع إلى وسيلة مكسب سريع ووجاهة جعل الثقافة سلعة لا رسالة

- الكاتب الحقيقى يحتاج للصمت أكثر من الظهور.. وأن يصغى للحياة قبل أن يتكلم عنها

- الكتابة لا تولد فى المهرجانات والاحتفالات بل فى اللحظات التى يسمع فيها الكاتب نفسه

- القوة الناعمة المصرية تحتاج إلى من يؤمن بها لا إلى من يتاجر بها

يرى أن الكتابة خلاص لأنك حين تكتب تُفرغ ألمك فى الكلمات فيخف عنك الحمل قليلًا، وهى فى الوقت نفسه مواجهة، لأنك تضع نفسك فى مرمى الأسئلة، وتكشف ما كنت تخشاه. يكتب ليفهم نفسه، ثم ليفهم العالم من حوله. ويرى أيضًا أن الكتابة فعل شفاء ومقاومة فى آن واحد، شفاء من صمتٍ طويل، ومقاومة ضد التبسيط والتنميط والتفاهة، وأيضًا ضد النسيان.

فى المسافة بين القانون «يعمل كمحامٍ»، الذى تعلم منه النظام والانضباط، وبين الكتابة، التى تعلم منها الحرية والجمال، ولدت رواياته، فالمحاماة جعلته يرى البشر فى لحظاتهم الحرجة، عندما ينكشف وجه الحقيقة بلا أقنعة، وعلمته كيف يقرأ ما وراء الكلمات، ومنحته الحس بالعدالة، بينما الكتابة منحته الشك فيها. وربما لهذا السبب، كل شخصية يكتبها تحمل فى داخلها محكمة خفية تحاكم ذاتها بصمت.

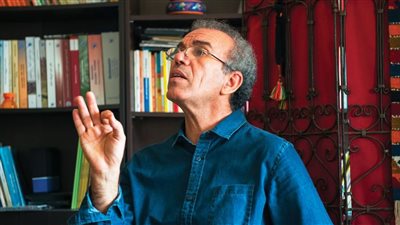

إنه الكاتب منتصر أمين، الذى تحاوره «حرف»، فى السطور التالية، عن هذه المعانى، وعن روايته الأخيرة «خلف ستار النخيل»، التى وُلدت من شغف طويل بالأسئلة الكبرى التى شكلت الوعى الإنسانى، إلى جانب سر اعتزاله – بشكل اختيارى- ضجيج وزحام الوسط الثقافى، الذى يراه «يُحول الثقافة إلى سلعة ومنافسة سطحية».

■ قلت عن عملك الروائى الأحدث «خلف ستار النخيل» إنه «وُلد من شغف طويل بالأسئلة الكبرى التى شكلت الوعى الإنسانى».. ما الأسئلة التى شكلت وعى منتصر أمين؟

- أسئلة الوجود والقدر والحرية كانت دائمًا تحوم حولى، لكنها لم تكن فلسفية بقدر ما كانت إنسانية. وهى بالمناسبة لم تولد فى الكتب بقدر ما خرجت من رحم لحظات الدهشة الأولى أمام العالم، حين رأيت الظلم والموت لأول مرة. هذه الأسئلة من نوع: لماذا يُولد البعض فى النور ويُلقى بآخرين فى العتمة؟ هل نحن من نختار مصائرنا أم نُقاد إليها؟ وكيف يمكن لإنسان أن يفقد الرحمة؟ من هذه الدهشة، وُلدت رواياتى، كمحاولة متكررة لملامسة جوهر الإنسان لا شكله.

■ ذكرت أيضًا أن «خلف ستار النخيل» تضع القارئ فى مواجهة مباشرة مع أسئلة من نوعية: كيف يواجه الإنسان الشك؟ وكيف يكون الصراع بين ما نؤمن به وما تعجز عقولنا عن استيعابه؟.. على المستوى الشخصى هل حصلت على إجابات لتلك الأسئلة؟

- الحقيقة لم أصل إلى إجابات، وربما لن أصل، أنا فقط أحاول أن أتعلم كيف أحتضن السؤال دون أن أطلب منه أن يسكت. أؤمن بأن الإيمان الحقيقى ليس يقينًا جامدًا، بل هو بحث مستمر عن المعنى، وفى كل رواية أكتشف أن ما كنت أظنه جوابًا لم يكن إلا سؤالًا جديدًا فى ثوب مختلف، وهذا ما يجعل الكتابة بالنسبة لى ليست حرفة أو مهنة، بل رحلة تعلم مستمرة.

■ أشرت أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر فى الأحداث التى اعتدنا على تصديقها.. ما أبرز هذه الأحداث؟

- كنت دائمًا مفتونًا بفكرة أن وراء كل رواية رسمية أخرى منسية أو مطموسة، وأن التاريخ كما يُقدم لنا، يشبه مرآة بها الكثير من الشروخ والكسور التى تسبب بها عمدًا المنتصرون، نرى فيها ما أرادوا لنا أن نراه، لا ما حدث فعلًا. ليس هدفى أن أنقض التاريخ، بل أن أوقظ السؤال: من كتب هذه السطور؟ ولماذا؟ ربما لذلك جاءت فكرة إعادة النظر، لأن الكاتب لا يكتب ليؤكد، بل ليُشكك، ليُحرض القارئ على أن يرى ما وراء الصورة.

■ لماذا اعتبرت أن لحظة صلب المسيح محورية فى التاريخ البشرى وغامضة أيضًا؟

- لأنها لحظة تتقاطع فيها كل تناقضات الإنسان: الخيانة والوفاء، الألم والخلاص، الإيمان والشك. هى اللحظة التى وُلدت فيها فكرة الفداء، لكنها أيضًا اللحظة التى جعلت البشر يتساءلون: هل يمكن للخير أن يُهزم؟ وهل يمكن للشر أن ينتصر؟

هذا المشهد، سواء قرأناه دينيًا أم تاريخيًا أم حتى رمزيًا، يمثل قلب التجربة الإنسانية، فكل إنسان يُصلب فى لحظة ما على خشبة قدره، ويُسأل: هل كنت جديرًا بحياتك؟ لذا أراها لحظة محورية وغامضة، لأنها ببساطة تخصنا جميعًا.

■ من روايتك «الطواف» ثم «عين الهدهد» و«فاروق الأخير» وصولًا إلى «خلف ستار النخيل»، تتخذ من التاريخ مسرحًا للأحداث.. لما اتخذت هذا المنحى؟

-لأن التاريخ ليس زمنًا مضى، بل مرآة نطل منها على حاضرنا. أنا لا أكتب عن الماضى، بل أكتب من خلاله عن الإنسان. التاريخ بالنسبة لى ليس وثيقة جامدة أو سجلات هامدة بل هو روح حية مستمرة، وأحيانًا يكون أنقى وسيلة لفهم واقعنا المُشوَش. كل جيل يعيش نفس الصراعات لكن بأسماء مختلفة، والروائى حين يعود إلى التاريخ لا يهرب من الحاضر، بل يبحث عن جذوره، عن اللحظة التى بدأ فيها الألم أو الحلم.

■ كيف ترى علاقة الرواية بالتاريخ فى المشهد السردى المصرى المعاصر؟ وهل تميل إلى الرواية «العارفة» بالتاريخ أم إلى «القلقة» منه؟

- أظن أن الرواية المصرية الحديثة فى علاقتها بالتاريخ تميل أكثر إلى إعادة الاكتشاف لا التوثيق. لم تعد الرواية اليوم دفترًا لتسجيل الأحداث، بل أصبحت معملًا لتفكيكها وإعادة بنائها برؤية إنسانية. أما أنا، فأميل إلى الرواية «القلقة من التاريخ» لا «العارفة به»، الرواية التى تتعامل مع الماضى كمادة خام للوعى، لا كحقيقة نهائية. فالمعرفة دون قلق تتحول إلى جمود، والقلق دون معرفة يصبح عبثًا، والكاتب الجيد هو الذى يقف بين الاثنين، يلمس التاريخ بإجلال، لكن لا يخشى مساءلته.

■ إلى أى مدى تسلل الماضى إلى الحاضر الراهن، وعلى ما يبدو يشكل المستقبل؟

- الماضى لا يتسلل، بل يسكن فينا، فى طريقة تفكيرنا، ردود أفعالنا، علاقاتنا بأنفسنا وبالآخر. نحن أبناء التاريخ، وإن ظننا أننا تحررنا منه. المستقبل لا يُبنى من فراغ، بل من تراكم ما كنا عليه. لذا أرى أن من لا يصالح ماضيه، يكرر أخطاءه دون أن يدرى. المصالحة مع الماضى لا تعنى قبوله، بل فهمه، وفهم ما تركه فينا من ظلال لا تزال تتحكم فى ملامح الغد.

■ ذهب بعض الآراء النقدية إلى أن رواية «عين الهدهد» تتبنى نظرية نيتشه و«العود الأبدى». هل تدشن لسردية تعيد كتابة التاريخ، خاصة أنك أشرت إلى أنها جزء ثانٍ من «يحيى وصحف أخرى»؟

- ربما لم أكن أبحث عن فلسفة نيتشه بقدر ما كانت الفلسفة تبحث عنى، ففكرة «العود الأبدى» لم تدهشنى حين قرأتها أول مرة، بل أربكتنى، لأنها تشبه إحساسًا قديمًا راودنى كثيرًا: أن الزمن لا يسير إلى الأمام كما نظن، بل يدور فى دوائر متشابكة، وأن أرواحنا تعود إلى النقطة نفسها كلما عجزت عن الفهم أو الفكاك.

فى «عين الهدهد» حاولت أن أضع القارئ أمام هذا المعنى: أن التاريخ ليس خطًا مستقيمًا، بل تكرار دائم لاختبارات الوعى الإنسانى، وأن ما نتصور أنه جديد قد عاشته أرواح سابقة قبلنا، وستعيشه أخرى بعدنا، بالألم ذاته، وربما بالحيرة نفسها. ليست الفكرة أن نعيد كتابة التاريخ، بل أن نعيد قراءة أنفسنا داخله، أن ندرك أن ما يحدث ليس قدرًا مفروضًا، بل عودة لاختبار لم نحسن تجاوزه بعد.

■ هل الرواية قادرة على تصحيح سرديات التاريخ أم فقط على طرح أسئلته؟

- الرواية لا تُصحح التاريخ، بل تسلط الضوء على الأماكن المُظلمة فيه. التصحيح مهمة المؤرخ، أما الروائى فمهمته أن يُعيد للحدث روحه، وأن يُسمع صوت من لم يُسمع. الرواية ليست محكمة للتاريخ، بل مرآة للإنسان داخله، وكلما طرحت سؤالًا جديدًا، اقتربت أكثر من الحقيقة. الحقيقة ليست فى الجواب، بل فى الإصرار على البحث عنها رغم استحالتها.

■ قُلت: «الميزة الوحيدة للكاتب، أنه لما يبحث عن نفسه، يجدها بين السطور التى كتبها، بما تحويه من أفكاره وأسئلته، أحلامه وانكساراته».. هل ترى الكتابة خلاصًا شخصيًا أم مواجهة فكرية مع العالم؟

أراها الاثنين معًا، الكتابة خلاص لأنك حين تكتب، تُفرغ ألمك فى الكلمات فيخف عنك الحمل قليلًا، وهى فى الوقت نفسه مواجهة، لأنك تضع نفسك فى مرمى الأسئلة، وتكشف ما كنت تخشاه. أكتب لأفهم نفسى، ثم لأفهم العالم من حولى. الكتابة فعل شفاء ومقاومة فى آن واحد، شفاء من صمتٍ طويل، ومقاومة ضد التبسيط والتنميط والتفاهة، وأيضًا ضد النسيان.

■ تعمل بالمحاماة، ما مدى التأثير والتأثر بين عملك بالقانون وإبداعك؟

- القانون علمنى النظام والانضباط، والكتابة علمتنى الحرية والجمال، وفى المسافة بينهما تولد رواياتى. المحاماة جعلتنى أرى البشر فى لحظاتهم الحرجة، عندما ينكشف وجه الحقيقة بلا أقنعة. تعلمت من القضايا كيف أقرأ ما وراء الكلمات، ومن المحاكمات كيف يمكن لكلمة واحدة أن تغير مصير إنسان. القانون منحنى الحس بالعدالة، والكتابة منحتنى الشك فيها. وربما لهذا السبب، كل شخصية أكتبها تحمل فى داخلها محكمة خفية تحاكم ذاتها بصمت.

■ رغم تجربتك الإبداعية الممتدة تبدو منعزلًا عن الوسط الثقافى. هل هى عزلة طوعية أم فُرضت عليك؟ ولماذا؟

- هى عزلة اخترتها بوعى، فالضجيج الذى يملأ الوسط الثقافى اليوم يستهلك الموهبة أكثر مما يغذيها. كنت وما زلت أؤمن بأن الكاتب الحقيقى يحتاج إلى الصمت أكثر من الظهور، أن يصغى للحياة قبل أن يتكلم عنها. لست ضد التواصل، لكننى أرفض الزحام الذى يُحول الثقافة إلى سلعة ومنافسة سطحية. العزلة بالنسبة لى ليست انسحابًا، بل مساحة خاصة للتأمل، لأن الكتابة لا تولد فى المهرجانات والاحتفالات، بل فى اللحظات التى يسمع فيها الكاتب نفسه بوضوح.

■ إذن، بم تقيم المشهد الثقافى المصرى الآن؟

- المشهد الثقافى فى مصر لا يخلو من الحيوية، لكنه يعانى من التشتت. هناك طاقات مذهلة، لكن ينقصها الاحتضان الحقيقى، والرؤية التى تربط الإبداع بالمجتمع. القوة الناعمة المصرية لا تزال موجودة، هذا أمر مؤكد، فقط تحتاج إلى من يؤمن بها لا إلى من يتاجر بها. الفن والأدب كانا دومًا مرآة ضمير الأمة، وحين يعود الوعى بهذا الدور، ستستعيد مصر مكانتها الثقافية التى تستحقها. القوة الناعمة لا تُصنع بالجوائز ولا الاحتفالات، بل بالصدق وبالإيمان أن الكلمة تستطيع أن تغير.

■ ماذا تقصد بأن القوى الناعمة المصرية تحتاج إلى من يؤمن بها لا إلى من يتاجر بها؟

- حين قلت إن القوة الناعمة المصرية تحتاج إلى من يؤمن بها لا إلى من يتاجر بها، كنت أقصد أن الإبداع لا يمكن أن يُدار بعقل السوق، ولا يُقاس بحجم الضجيج من حوله. القوة الناعمة، من أدب وسينما وفن وموسيقى ومسرح، هى اللسان الذى تحدثت به مصر إلى العالم، واحتفظت به بمكانتها حتى فى لحظات الضعف. لكن حين يتحول هذا اللسان إلى وسيلة للمكسب السريع أو الوجاهة، نفقد جوهره، وتصبح الثقافة سلعة لا رسالة.

أنا لا أهاجم أحدًا، لكننى أتحسر على زمن كان فيه المثقف يحمل الوعى كمسئولية لا كأداة نفوذ.

أن تؤمن بالقوة الناعمة يعنى أن ترى فيها طريقًا للنهوض، وأن تحميها من الزيف والادعاء، لأن من يتاجر بها يُفرغها من معناها، فى حين أن من يؤمن بها يزرع بها حياة جديدة فى روح المجتمع.

■ ما جديدك الإبداعى؟.. وهل ستشارك به فى معرض القاهرة للكتاب 2026؟

- أعمل حاليًا على عمل روائى جديد، يمكن أن أقول إنه امتداد لرحلتى السابقة، لكنه أكثر إنسانية. أحاول فيه أن أعود إلى الإنسان فى لحظاته الهشة، إلى تلك المسافة الصغيرة بين الحلم والخذلان، بين ما نريد أن نكونه وما يسمح به الواقع أن نصبحه. لا أعتقد أننى سأشارك به فى معرض القاهرة المقبل، فأنا لا أؤمن بالكتابة تحت ضغط المواعيد، بل حين تنضج الفكرة والشخصيات وتصبح قادرة على التعبير عن نفسها.