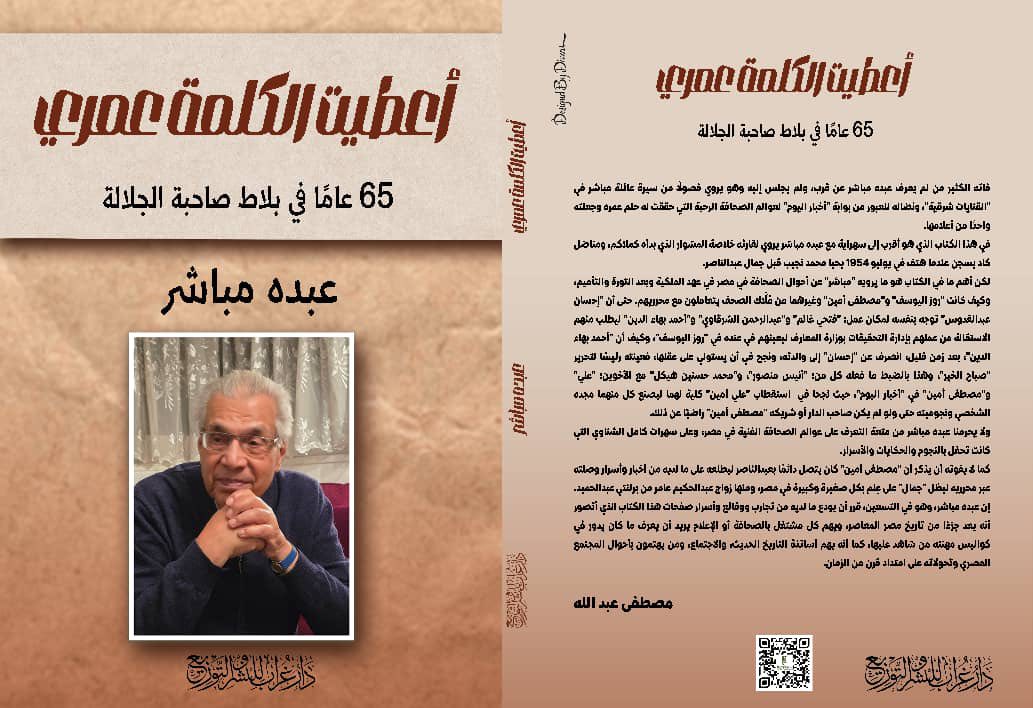

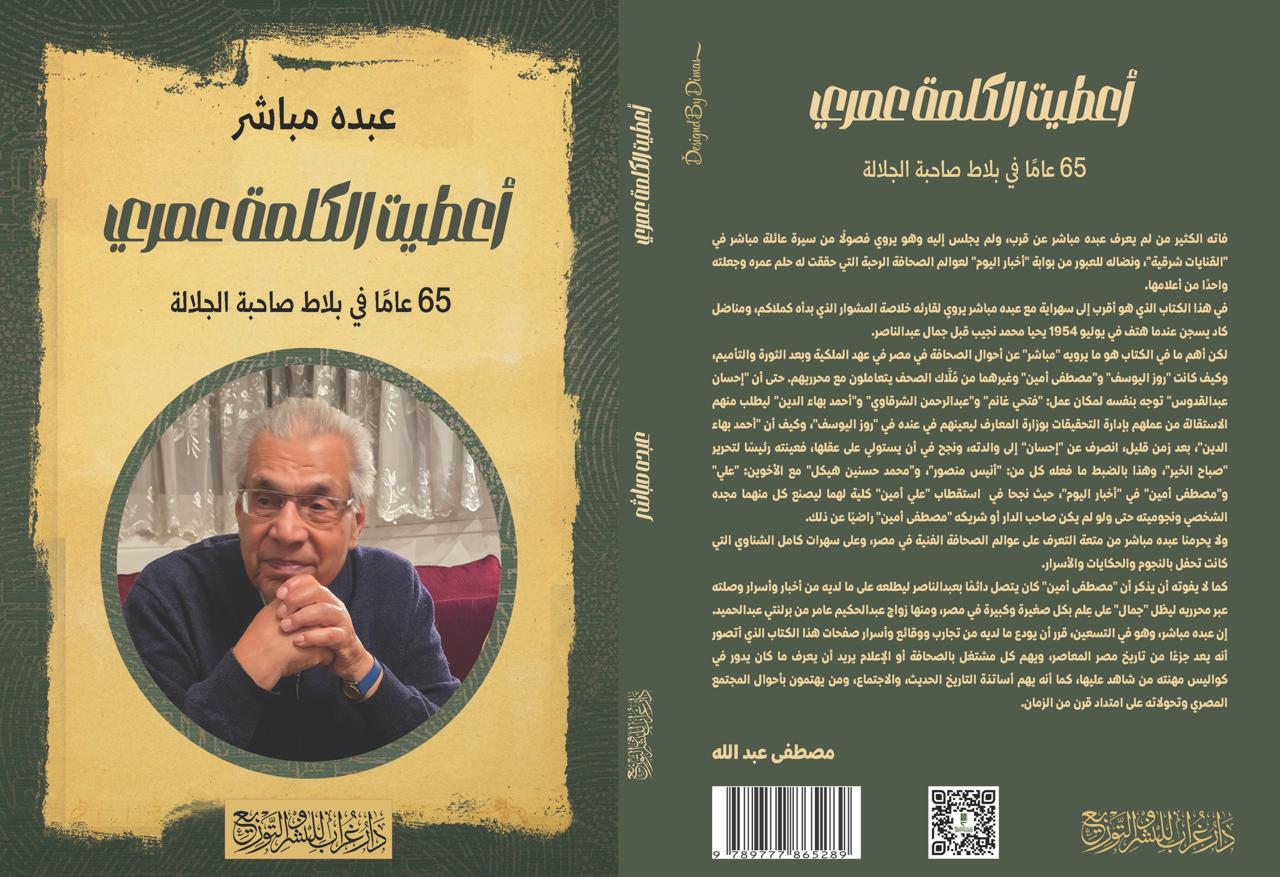

حِكمة التِسعين.. عبده مباشر يروى حكايات 60 عامًا فى بلاط صاحبة الجلالة

- سعيت طوال مشوار الحياة لكى أضع نفسى فوق أمواج الإرادة الإلهية وكنت أقبل برضا بكل ما تأتى به الدنيا

فاته الكثير من لم يعرف عبده مباشر عن قرب، ولم يجلس إليه وهو يروى فصولًا من سيرة «عائلة مباشر» فى «القنايات شرقية»، ويستدعى أيام دراسته بحقوق الإسكندرية، ونضاله للعبور من بَوَّابة «دار أخبار اليوم» إلى عوالم الصحافة الرحبة التى حققت له حلم عمره وجعلته واحدًا من أعلامها البارزين. فى هذا الكتاب، الذى هو أقرب إلى «سِهرَاية» مع «عبده مباشر»، يروى لقرائه خلاصة مشواره بالغ التنوع الذى بدأه كملاكم، ومناضل كاد أن يُسجَن عندما هَتَفَ فى يوليو 1954: «يحيا محمد نجيب وجمال عبدالناصر». فكاد يدفع الثمن غاليًا.

عَبرَ «حكايات عبده مباشر» فى هذا الكتاب، الذى وضعه أمانة فى عنقى لأقدمه للناشر الذى يعتنى به ويخرجه للنور فى معرض كتاب ٢٠٢٦، وقد أعطاه هذا العنوان «أعطيت الكلمة عمرى.. ستون عامًا فى بلاط صاحبة الجلالة»، نتعرف على أوضاع التعليم فى مصر فى العهد الملكى، وكيف كانت مدرسته فى الزقازيق استادًا أولمبيًا، تمارس فيه ألعاب قد لا توجد فى أنديتنا الكبرى اليوم، وكيف كان الطالب يمضى يومه بطوله فى المدرسة التى تتعهده بالتغذية والتربية والتعليم، والتهذيب أيضًا، بل وتعلمه آداب المائدة وفنون الحياة.

يرسم لنا الكاتب الكبير «عبده مباشر» ملامح قريته فى مديرية الشرقية، ومدى ما كأنت تعانيه من عَوَزٍ وفقرٍ شديدين فى المرافق، لكنها كانت تنتج، هى وغيرها، ما يكفى شعب مصر الذى كان تعداده فى ذلك الوقت ٢٠ مليونًا، قوت يومه وغده.

ويأخذنا «الأستاذ عبده مباشر» إلى القاهرة، التى كان يأتى إليها سائحًا باحثًا عن معالمها المبهرة التى قرأ عنها فى الكتب والصحف والمجلات، وكيف أنه عندما سأل عن «دار الآثار المصرية»، لم يجد إجابة من العابرين فى الطريق، وكيف أنه اكتشف أنها «الأنتكخانة» التى تقع فى «ميدان الإسماعيلية» - ميدان التحرير الآن - وكذا ذهابه إلى «الموسكى» الحى الذى اكتسب تسميته من الكلمة الفرنسية: «Mosquee»، المُحَرَّفَة عن المفردة العربية «مسجد»، وانبهاره بهذا العالم الذى تضمه حوارى القاهرة الفاطمية.

فى تقديرى أن أهم ما فى هذا الكتاب هو ما يرويه «عبده مباشر» عن وضع الصحافة فى مصر فى عهد الملكية، وبعد الثورة، وفى ظل التأميم؛ وكيف كانت «روز اليوسف» و«مصطفى أمين» وغيرهما من «مُلَّاك الصحف» يتعاملون مع محرريهم؟ وكيف قام «إحسان عبدالقدوس» بالذهاب إلى مقر عمل: «فتحى غانم»، و«عبدالرحمن الشرقاوى»، و«أحمد بهاء الدين»، كى يطلب منهم الاستقالة من عملهم بإدارة التحقيقات بوزارة التعليم ليعينهم فى مجلة «روزاليوسف»؟ وكيف أن «أحمد بهاء الدين» بعد مدة قصيرة جدًا من التحاقه بالدار، تجاهل «إحسان» بعد أن استبدله بوالدته «روز اليوسف» بعد نجاحه فى أن يستولى على عقلها، فعينته رئيسًا لتحرير «صباح الخير» عام ١٩٥٧ وهو لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره.

وهذا بالضبط ما فعله كل من: «أنيس منصور»، و«محمد حسنين هيكل» مع الأخوين: «على ومصطفى أمين» فى «دار أخبار اليوم»، إذ نجحا فى الاستحواذ على عقل «على أمين» وثقته التامة مما جعله ينحاز إليهما، ومِنْ هُنا استطاع كل منهما أن يصنع مجده أو يحقق نجوميته حتى ولو لم يكن «مصطفى أمين» يوافق على ذلك!

ولا يحرمنا «عبده مباشر» من متعة التعرف على عوالم الصحافة الفنية فى مصر، وعلى سهرات «كامل الشناوى» التى كانت تحفل بالنجوم والحكايات والأسرار.

ويشير «مباشر» فى «أوراق عمره»- التى أصبحت من نصيب «الناشر حسن غراب» لتصدر عن داره- إلى حفلات العشاء التى كان يقيمها «مصطفى أمين» فى بيته، وكانت «كوكب الشرق أم كلثوم» موجودة فى إحداها، ويُعَلِّق على ذلك بأن «مصطفى أمين» كان يريد أن يدفع بشباب «دار أخبار اليوم» ليتحققوا ويكتسبوا حضورًا قويًا فى الساحة عندما يجد ضيوفه الكبار أنهم يحظون بتقدير أستاذهم الصحفى الكبير الذى لا ينسى «مباشر» أن يقول إنه- أى «مصطفى أمين»- كان يتصل يوميًا بالرئيس «جمال عبدالناصر» ليطلعه على ما لديه من أخبار وأسرار وصلته عبر محرريه لكى يظل «عبدالناصر» على علم بكل صغيرة وكبيرة تجرى على أرض مصر، ومن ذلك مثلًا زواج «عبدالحكيم عامر» من «برلنتى عبدالحميد».

ودعونا نتأمل عناوين بعض محتوياته: أسرة مستورة، قريتى.. ومهنة الكلمة، ذكريات مدرسية، عشت ذلك العصر، «مصطفى أمين» حضرة ناظر مدرسة الصحافة، حكايات من وراء الستار، إحراج الرئيس، تقارير للعلم، العودة من حلوان مشيًا على الأقدام، حلول خارج المألوف، ألذ وجباتنا من كبابجى القطط فى شارع الصحافة، أرض المقطم، «بهاء» و«حسن الشرقاوى» وحالة غضب، زميلة فى ضيافة رئيس موريتانيا، جلال كشك، البلاط الصحفى، أنا والصحافة و«هيكل» و«الأهرام»، انفرادات بالطلب، فى أوروبا، فى مواجهة الموت، البيت الصحفى، اختيار مدير التحرير، الصحفى الموظف!

مجرد زميل، الغدر بأعز صديق، انطلاق «صفوف الشريف»، لم يتذكر، خيانة، عندما طالب لطفى الخولى بقواعد سوفيتية فى مصر! خانت الثقة، الملك.. والرئيس، الطريق إلى الملك فيصل، عبدالناصر وأنا، وجهًا لوجه لأول مرة، مدنى فى وحدات الكوماندوز خلف خطوط العدو، محاولة انقلاب داخل «المجموعة ٣٩ قتال»، الفدائى والرسول، رسالة من «الرفاعى»، فدائى فى منطقة القناة، مايو ١٩٧١ شهر الصراع على حكم مصر، «السادات».. وكيفية حسم الصراع، من كان يكتب خُطَب السادات العسكرية، سكك للصعود؛ الهدايا والإشادة بمقالات رؤساء التحرير، الديوان نفاق نقى، الرسامان المصريان، طرائف بدلات السفر، محطات على الطريق، يوم قرر «السادات» فصلى! المحطات الناصرية، فى صحبة القذافى، ثأر «النميرى» من الشيوعيين، من حكايات القبض، أريد دخلًا، عندما كنت مراسلًا حربيًا، أول من وصل إلى ميدان القتال فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، المحررون العسكريون.. فى يونيو ١٩٦٧، شرف القتال، تحت قيادة «الرفاعى»، عندما كنت المراسل الحربى الأوحد؟ قصة حق فى طريقها للضياع!

«هيكل» و«مصطفى أمين».. وماذا حدث، «على حمدى الجمال» و«جلال الدين الحمامصى»، «بهاء» يغدر بإحسان، رئيس التحرير الإخوانى، «التهامى»، «سعد سليم»، عن الفجوة بين الأجيال، صفحة ذكريات، مهنة المتاعب والأمراض، جراحة دون تخدير فى روسيا، بين تجربتين علاجيتين، جراحة القلب المفتوح، عمرو صلاح الدين، تجربتى النقابية، نقابة الصحفيين والتطبيع، الهروب إلى السلوم، علامات التعجب، الملك حسين: كلنا عملاء، مقالات مخلصة مقابل ١٠٠ ألف جنيه شهريًا!!! «أنيس منصور»: عبدالناصر والقذافى، وإيزنهاور، واديناور، وكيندى، وكاسترو.. يهود!!! «صلاح نصر» وحكاية استعادة الأسرى المصريين، تراجع أرقام توزيع الصحف القومية.

إن «عبده مباشر»، وهو فى التسعين، قرر أن يُودِّعَ ما لديه من تجارب ووقائع وأسرار صفحات هذا الكتاب الذى أتصور أنه يعد جزءًا بالغ الأهمية من تاريخ مصر المعاصر، كما أنه لازم لكل مشتغل بالعمل الصحفى أو الإعلامى يريد أن يعرف ما كان يدور فى كواليس مهنته، كما أنه يهم أساتذة التاريخ الحديث، وعلم الاجتماع، والسياسة، وكل مهتم بأحوال المجتمع المصرى وتحولاته السياسية على امتداد قرن من الزمان.

أستاذنا «عبده مباشر».. تعيش وتكتب.

عبده مباشر يقدم كتابه.. عشت بإرادة الله ورضيت بكل ما جاءتنى به الدنيا

إذا ما عُدت إلى الخلف وحاولت العثور على نقطة بداية لكل ما جرى وما عِشته من أحداث يمكن تبيُّن علاماتٍ على الطريق لم يكن من الممكن قراءتها وقتذاك، والآن أجد أن الحياة سِلْسِلَةٌ من الحلقات كل منها تفضى إلى الأخرى دون أن تبوح بالمجهول أو بما هو قادم. حتى الطموحات والأحلام والأمانى لم تكن تشى بشىء.

وعالم أحلامى منذ البداية ارتبط بقضية الوطن والتحرر من الاستعمار، فى ذلك الوقت كان الطرح بسيطًا، إن مشروع النهضة والتقدم يبدأ وينطلق بقوة بعد القضاء على الاستعمار، أى أن مقاومة المستعمر الإنجليزى هى الطريق للانعتاق والانطلاق.

وهذا ما فعلته فى سن الرابعة عشرة، إذ شاركت فى العمل الفدائى عام ١٩٥١ ضد قوات الاحتلال الإنجليزى، وما فعلته بعد نكبة يونيو ١٩٦٧، بالتطوع بالمجموعة ٣٩ قتال لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وهذا هو المحور الأول، أما المحور الثانى، فكان القراءة وقبل أن أحصل على التوجيهية «شهادة إتمام الدراسة الثانوية» كنتُ قد قرأت معظم الكتب الموجودة بمكتبة البلدية بالزقازيق «المكتبة العامة» بالإضافة إلى مكتبة مدرسة الزقازيق الثانوية.

هذا الاستغراق فى القراءة، وهذه العوالم المبهرة للكلمة، والسياحة عبر الصفحات التى لم تعرف التوقف، والإبحار فى عالم المعرفة والأفكار- شجَّعنى على التردد على ندوات الكبار بالقاهرة: العقاد، محمد مندور، نجيب محفوظ، حسين القبانى بجانب ندوات نادى القصة والنادى الثقافى المصرى بجاردن سيتى، كلما كانت الفرصة متاحة.

والأهم هنا، هو بداية التساؤل: ولماذا لا أحاول الانضمام إلى عالم أهل الكلمة؟

ولماذا لا أحاول أن أكون صحفيًّا؟

وكانت تلك التساؤلات نقطة البداية فى حلم الالتحاق ببلاط صاحبة الجلالة.

ويرتبط المحور الثالث للاهتمامات ارتباطًا وثيقًا بالمحور الثانى، فقد كشفت لى قراءة تاريخ مصر خاصة فى العصر الحديث، الارتباط بين الانتصارات العسكرية والازدهار والعكس صحيح، أى الارتباط بين الهزائم والانكسار ويقدم لنا تاريخ محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة هذه الحقيقة بوضوح، مثلما قدَّمها تاريخ كُلٍّ من إسماعيل باشا خديو مصر، وأنور السادات.

وكان هذا المحور وراء اختيارى العمل فى القطاع العسكرى بجريدتى الأخبار والأهرام، دعمًا للقوات المسلحة وللأمل المرتبط بانتصارها.

وكانت الرياضة هى المحور الرابع، فكانت المدارس الابتدائية والثانوية تضم ما يكفى من ملاعب لاستقبال الممارسين، وكان المدرسون يشجعون الجميع على ممارسة الرياضة، وكانت هناك دوريات رياضية بين الفصول فى الكرة الخماسية وكرة السلة والكرة الطائرة، أى أن المدرسة تعيش طوال العام الدراسى حالة رياضية، هذا بالإضافة إلى دورى المدارس.

وتنقلت من رياضة إلى أخرى، إلى أن بدأت التركيز على رياضتى الملاكمة وكرة السلة. ومنذ البداية اخترت أن أمارس من أجل الفوز بالبطولات وتطلَّب ذلك ساعات تدريب طويلة سواء بالمدرسة أو بنادى الشبان المسلمين بالزقازيق وكنا نتردد على نوادٍ أخرى منها الأوليمبى وكان موقعه على شاطئ بحر مورس أمام حديقة وابور النور فى جنوب المدينة.

وأود أن أشير هنا إلى أن بائع فول يسرح على عربة صباح كل يوم بأحد كفور الزقازيق، كان من أبطال رفع الأثقال فى مصر، وكان يتدرب معظم أيام الأسبوع بالنادى الأوليمبى.

ولم أتوقف عن الممارسة فى قطاع البطولة إلا بعد الانضمام لأسرة الأخبار وبدء التركيز لبناء مستقبل مهنى.

وفى دار «أخبار اليوم» التى كانت تضج بالحيوية بدأت المشوار بكل الطاقة والقدرة على بذل الجهد، ولم يكن أمامى سوى النجاح، ولكى أنجح لا بد أن أعمل أكثر من غيرى، لذا اخترت أن أنضم للفريق الذى يساعد نائب رئيس التحرير المسئول عن إصدار العدد الجديد من الأخبار بعد انتهاء جولة البحث عن أخبار أو معلومات فى المواقع المختلفة للقوات المسلحة.

وفى هذه الدار وجدت المساندة والتشجيع من الجميع، وظلت قيادات الدار تعمل باقتدار لدفع الأجيال الجديدة للأمام، وكانت فُرص التقدم موجودة دائمًا.

ولم أنسَ أبدًا أننى قادم من القرية، ولأننى الأول فى عائلتى الذى اختار الصحافة كمهنة، فقد توقَّعت أن هناك من سيتابع ومن سيحاول أن يقتدى. وهذا يقودنى للحديث عن أيامى بالقرية.

ومن ولدوا وعاشوا بقُرى مصر يعرفون تمامًا أن الحياة كانت بالغة القسوة، فالبيوت فعلًا متلاصقة والشوارع ضيقة ومتعرجة، ولم يكن هناك كهرباء أو مياه أو صرف صحى أو شوارع مرصوفة. وقد استمر هذا الوضع طويلًا. وكنا نعتمد على الطلمبات للحصول على المياه بالإضافة إلى المياه الموجودة بالتُّرَع، وكانت اللمبات التى تستخدم الكيروسين «الجاز» هى الوسيلة الرئيسة للإضاءة بجانب الكلوبات، أما الصرف الصحى فيتجه إلى خزانات تحت الأرض. وطوال السنوات التى عشناها بالقرية من ثلاثينيات حتى خمسينيات القرن الماضى، كان المناخ البارد يبدأ من شهر سبتمبر، وكانت الأمطار تتساقط بصورة دائمة وتصبح الشوارع موحلة، بما فى ذلك الطريق الزراعى الذى يربط بين القرية والزقازيق والذى يمتد لنحو ٦ كيلو مترات. وقبل أن تجف هذه الأوحال، كانت الأمطار تسقط من جديد.

ولكى نتوجه إلى المدارس الموجودة بالزقازيق كان التلاميذ يستيقظون مبكرًا؛ استعدادًا للسفر إلى المدينة عاصمة مديرية- «محافظة الآن»- الشرقية، وكان قطار الدلتا «ويسمى فى مناطق أخرى بالوجه البحرى القطار الفرنساوى» وهو قطار صغير يسير على قضبان صغيرة، وعادة ما يجرُّ القطارُ عربتين أو ثلاث عربات، وكانت المشكلة أنه يتعطل كثيرًا، ولم يكن هناك مِن حَلٍّ سوى الاعتماد على الحمير أو قطع المسافة سيرًا على الأقدام، والسير على طريق موحل وفى ظل مناخ بارد ولمسافة تقرب من ٦ كيلو مترات ذهابًا وإيابًا ولستة أيام فى الأسبوع وعلى امتداد أشهر الدراسة الطويلة من منتصف سبتمبر تقريبًا حتى نهاية شهر يوليو، كان أمرًا شاقًّا، ولأن اليوم الدراسى كان طويلًا أى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء، فقد كانت العودة إلى القرية تتم مساءً أو فى أول الليل ومن المعروف أن الطرق لم تكن مضاءة.

وكان الاستذكار يتم على ضوء لمبات الجاز ذات الضوء المحدود جدًّا.

أما التدفئة فى ليالى الشتاء الطويلة، فكانت الأُسر تُشعل قوالح الذرة فى مناقد من الفخار وهذه الوسيلة البدائية كانت تمثل حَلًّا لمشكلة الإحساس بالبرد.

خلال هذه السنوات لم يكن التليفزيون قد ظهر بعد، ولم يكن استخدام الراديو منتشرًا، ولم يبدأ فى الانتشار إلا بعد ظهور الترانزستور، وهذا يعنى أن القرى لم يكن يتوافر بها وسيلة أو وسائل للترفيه.

وبالرغم من هذه الحياة القاسية بكل ظروفها، كنا نعيش حالة من الرضا والابتهاج، كنا نَقْبَلُ بهذه الحياة، ونحمد الله على نِعَمه ونتطلع إلى الغد بآمال مشرقة، وكنت وأقرانى نستقبل الأيام الجديدة بالفرحة ويرجع الفضل فى ذلك لسيادة القيم النبيلة المستمدَّةِ من الروح، أى الفكر المثالى أو بصورة أوضح من الفلسفة التى تؤمن بوجود خالق، وهذا نقيض الفكر المادى الذى ينكر وجود الله، والقيم المادية المستمدَّة منه.

ومن هذه القيم: الرضا، والقناعة، والشهامة، والنخوة، والكرم، والسماحة، والصبر، والتكافل، والإيثار، والتواضع.

وكان تعداد مصر وقتذاك يدور حول ٢٠ مليون نسمة، وبالتالى فلم يكن هناك وجود لعقلية الزحام بكل ما تعنيه من أنانية وتوتر، وكان المعروض من السلع والخدمات يفوق حجم الطلب، ولم تكن هناك أزمة إسكان أو خبز، أو نقص فى المواد التموينية وكانت مواسم الحصاد وجنى القطن وقطف الثمار، مواسم بهجة حقيقية، كانت القرية بكل مَنْ فيها مَنْ يَمْلِكُ ومَنْ لا يملك تعيش حالة من الرَّواج والانتعاش كما كانت تحلم فى طياتها البشرى بتحقق الأمنيات، كما كانت أيام الخبيز الأسبوعية لها طعم خاص، فالأفران لا تصنع الخبز فقط بل أيضًا وقت لصناعة الفطير والفطائر وإعداد الطواجن المختلفة، الطيبة المذاق.

ومن المفيد أن نتذكر معًا أن مصر خلال تلك المرحلة كانت دولة من دول العالم الثانى، وكانت تعيش تجربة ديموقراطية ناجحة، وكان الجنيه المصرى عملة قوية وبصورة أخرى يساوى جنيهًا إسترلينيًّا وشِلَنًا، ويساوى ما يقرب من أربعة دولارات.

ومن القرية ننتقل إلى الإسكندرية، لنبدأ مشوار الدراسة الجامعية بكلية الحقوق، وأبدأ فى طَرْقِ باب جريدة الجمهورية بحثًا عن فرصة للتدريب.. والآن وبعد مُضى هذه السنوات، أرى أن طرق باب هذه الجريدة، كان البداية الحقيقية لمشوارى الصحفى.

وخلال هذا المشوار، عِشت عددًا من التجارب وأتيحت لى الفرصة لاكتساب خبرات متعددة ومختلفة فى مجالات كثيرة.

ويقينى أن المولى- سبحانه وتعالى- قد شملنى برعايته، فما مِن طريق سِرت فيه، إلا وكان -سبحانه وتعالى- قد يسره لى، ولم أتوقف أبدًا عن حمد الله بكل ذَرة فى كيانى.

وقد سعيت طوال مشوار الحياة لكى أضع نفسى فوق أمواج الإرادة الإلهية، وكنت أقبل برضا بكل ما تأتى به الدنيا، ولم أشعر أبدًا أنه فاتنى شىء، وأيًّا كانت ضراوة الصراعات، كنت أواصل السير، ولم أتوقف أبدًا عن العمل بكل ما أملكه من طاقة، وكنت حريصًا على العمل أكثر من غيرى، وبجانب ذلك كنت أنتقل من مقعد دراسى إلى مقعد دراسى آخر سواء بالداخل أو بالخارج، كما حضرت دورات تدريبية فى عدد من الصُّحف العالمية وكان طمعى فى الله كبيرًا، وما زلت طماعًا.. نعم.