كربلاء الأسطورة والتاريخ.. أحمد لاشين: الحسين حاضر فى جميع أزمات إيران منذ «الثورة الإسلامية» إلى «حرب الـ12 يومًا»

- إيران تعتبر المباحثات النووية مثل مفاوضات جيش يزيد مع الحسين

- اللطم والتطبير وضرب الزنجيل إرث فارسى قديم والحسين مقابل للبطل «سياوش»

- طهران ترفض التنازل عن مشروعها النووى باعتبار ذلك «تنازلًا عن مشروع مقدس»

- الحسين لم يعد مجرد إمام قُتل ظلمًا بل أيقونة للتمرد ومرجعية سياسية وفكرية تتكرر

- نظام «ولاية الفقيه» يعتبر أى معارض «من جيش يزيد» والموالى «من أنصار الحسين»

يمثل كتاب «كربلاء بين الأسطورة والتاريخ.. دراسة فى الوعى الشعبى الإيرانى»، الصادر حديثًا فى طبعته الثانية عن دار «رؤية»، نافذة جديدة لفهم المجتمع الإيرانى من الداخل، خاصة أنه لا يقتصر على تقديم قراءة تاريخية لواقعة مقتل الحسين فى كربلاء سنة 61 هـ، بل يتجاوزها إلى تحليل كيف تحولت تلك الحادثة إلى رمز مركزى فى الوعى الإيرانى، يتداخل فيه الدينى والسياسى والأسطورى.

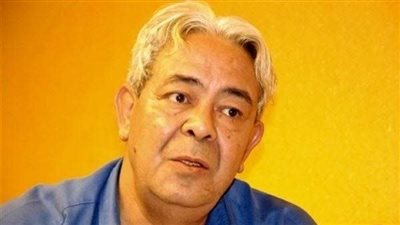

مؤلف الكتاب هو الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية فى جامعة عين شمس، الذى رأى أن النظام الإيرانى يتعامل مع المفاوضات النووية بوصفها إعادة صياغة لمفاوضات جيش يزيد مع الحسين فى كربلاء، معتبرًا أن المذهب الشيعى بشكل عام هو نتاج الأزمات السياسية التى مرت على التاريخ الإسلامى منذ أحداث «الفتنة الكبرى». وشدد «لاشين» على أن الصورة الذهنية لمصر فى الوعى الشعبى الإيرانى هى صورة إيجابية إلى حد بعيد، وذلك فى حواره التالى مع «حرف»، الذى تحدث فيه باستفاضة عن «كربلاء» و«الفتنة الكبرى»، والداخل الإيرانى فى الوقت الحالى، بمناسبة صدور الطبعة الثانية من الكتاب.

■ فى كتابك «كربلاء بين الأسطورة والتاريخ» رأيت أن مقتل الحسين بن على فى كربلاء من أكثر الأحداث التاريخية التى تقبل إعادة الإنتاج والاستهلاك السياسى، خاصة فى إيران.. لماذا؟

- التشيع ذاته نشأ من رحم الأزمات السياسية منذ «الفتنة الكبرى»، ثم تطور ليصبح مذهبًا مذهبيًا متكاملًا. ومع «الدولة الصفوية» فى القرن التاسع الهجرى، اتخذت إيران التشيع أساسًا لبناء شرعيتها. فى هذا السياق تحولت «كربلاء» إلى محطة مفصلية: الحسين لم يعد مجرد إمام قُتل ظلمًا، بل أيقونة للتمرد والمظلومية، ومرجعية سياسية وفكرية تتكرر عبر القرون.

ومع الثورة الإسلامية ١٩٧٩، أُعيد إنتاج الحسين فى خطاب «ولاية الفقيه». فكل من يعارض الدولة الدينية يُصوَّر كأنه من «جيش يزيد». بينما الموالون هم «أنصار الحسين». لذا صار الحسين رمزًا حاضرًا فى جميع أزمات إيران، من الحرب العراقية- الإيرانية إلى المفاوضات النووية. النظام ينظر إلى المفاوضات مع الغرب بوصفها نسخة جديدة من مفاوضات يزيد مع الحسين: عرض حياة مقابل التنازل عن المبادئ، وهو ما يرفضه النظام باعتباره «تنازلًا عن مشروع مقدس».

■ استندت لمقولة الدكتور طه حسين فى كتابه «الفتنة الكبرى.. على وبنوه»: «هكذا أصبح للخوارج ثأر لدى الشيعة، لأن عليًا قتل منهم فى النهروان وغيرها، وللشيعة ثأر لدى بنى أمية، لأن معاوية قتل منهم حجرًا وأصحابه، ولأن يزيد قتل الحسين وآل بيته.. أصبح الخلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على تباعد الرأى فى الدين وحده وإنما على الدماء».. هل لهذه المقولة مكان الآن؟

- هذه المقولة تنطبق بشكل قوى على الهدف من الكتاب، فرغم أن طه حسين تناول أزمة «الفتنة الكبرى» فى كتاباته، التزم بالجانب التاريخى أكثر من العقائدى أو الصراع المذهبى. لأنه يرى أن الصراعات المذهبية أو الدينية ليست هى عماد الأزمة، والتى لها عمق سياسى أعمق وأهم.

هذا ما حاولت طرحه فى كتابى، لكنى حاولت الوصول إلى انعكاس هذه الفكرة على الجانب المذهبى والدينى كذلك، بجانب تتبع فكرة أعمق من المذهب أو السياسة هى البناء الأسطورى لكل الأفكار الخلافية، فالعمق الأسطورى من حيث البنية والرموز، هى المحركة لكل الخلافات العقائدية والفكرية والسياسية. فكل جماعة خلقت لنفسها شخصية مركزية تدور حولها الأحداث، ومنحت تلك الشخصية قداسة أسطورية أصيلة، تتحرك من خلالها.

هذا ينطبق على شخص الحسين بقوة، فقد تحول من مجرد أزمة تاريخية عادية وخلاف سياسى عميق إلى شخصية مقدسة تحمل أسطورتها الخاصة. لذا فإن البعد الأهم الذى لم يُشر إليه طه حسين هو البعد الأسطورى، الذى سيسطر على المدونات التاريخية، وعلى الوعى الشعبى فى الشرق بشكل عام، والإيرانية خاصةً.

لا تعنى الأسطورة فى هذا السياق المعنى الخرافى أو اللا واقعى، لكن المقصود بها فى هذه الحالة هى القداسة التى تتم صبغها على شخصيات تاريخية، ومنحها قدرات غير عادية، تستمر على مدار قرون طويلة، وتشكل الوعى الجمعى، وينسحب على الممارسات الاجتماعية أو حتى الواقع السياسى.

هذا المكون الأسطورى هو الذى يفسر لنا العديد من القضايا التاريخية والعقائدية، التى شكلت وعى الجماعات الدينية باختلافاتها على مدار التاريخ. فلكى نفهم جيدًا فكر كل جماعة أو مذهب، علينا تفكيك الأسطورة التى يصدرها، وليس فقط الجانب التاريخى أو الدينى.

■ أشرت أيضًا فى كتابك إلى أن «مقتل الحسين على المستوى الشعبى فى إيران، لم يكن مجرد فكرة ذات سطح واحد، بل فكرة متعددة الطبقات وشديدة التعقيد، تبدأ منذ مرحلة الزرادشتية والديانات الفارسية القديمة، وصولًا إلى التشيع بأبعاده المختلفة، مرورًا بركام تاريخى منظم يحتاج إلى إعادة تفكيك وقراءة».. ما الذى تقصده بذلك؟

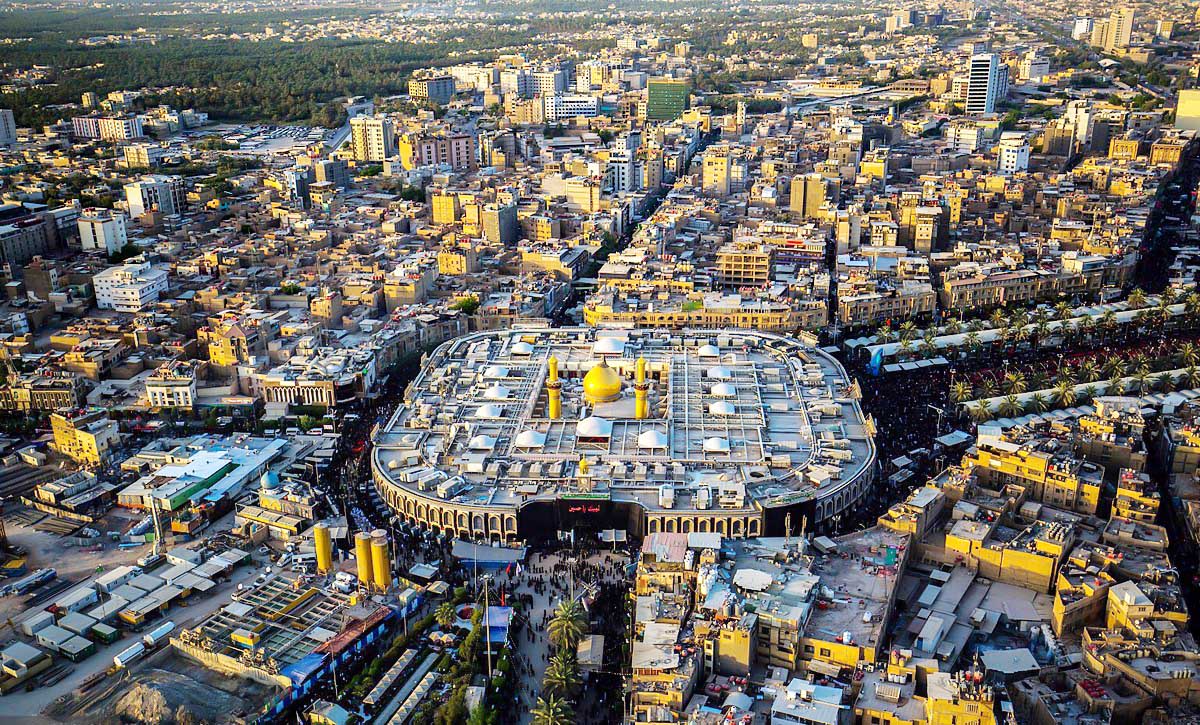

- لفهم هذه الأسطورة، لا بد من العودة إلى الموروث الفارسى القديم. المجتمع الإيرانى شديد الارتباط بالعمق الأسطورى، منذ «الزرادشتية» وملحمة «الشاهنامه». هنا يبرز البطل «سياوش»، الذى قُتل غدرًا وقُطعت رأسه، وكان الإيرانيون يقيمون له طقوس عزاء مشابهة لما يمارس اليوم فى «عاشوراء». ومع انتشار المذهب الشيعى، أبدل الوعى الشعبى الإيرانى البطل القديم بالبطل الإسلامى الجديد: الحسين.

طقوس مثل اللطم والتطبير وضرب الزنجيل لها جذور فى تلك الموروثات. كما أن الحكايات الشعبية التى قيلت عن الحسين تتقاطع مع قصص «زرادشتية» قديمة. حتى القول بأن السماء أمطرت دمًا بعد مقتله نجده فى الأساطير الفارسية. بل إن انتظار المهدى المنتظر ارتبط شعبيًا بـ«عيد النيروز» الإيرانى. هذا التراكم يكشف أن فهم المجتمع الإيرانى يتطلب دراسة بنيته الأسطورية العميقة، لا الاكتفاء بالسطح السياسى.

■ إلى أين وصلت صورة العرب فى الوعى الشعبى الإيرانى اليوم؟

- يتعامل الإيرانى مع العرب والمصريين بصورة متباينة. فالعربى فى المخيال الجمعى الإيرانى يُنظر إليه باستعلاء: شعب بلا حضارة تضاهى الحضارة الفارسية، وهو المسئول عن سقوط الدولة الساسانية. أما المصرى فصورته مختلفة تمامًا. فمصر تُرى كحضارة عريقة، بل كـ«جنة الله على الأرض». كثير من الملاحم الشعبية الفارسية جرت أحداثها فى مصر، وهناك تقدير خاص للفاطميين ومزارات آل البيت فى القاهرة. لذا تحرص إيران على إبقاء علاقة إيجابية مع مصر، إدراكًا لوزنها التاريخى والحضارى.

■ لك العديد من الكتابات التى تناقش العلاقة بين السياسى والمذهبى والأسطورى فى إيران.. فى تصورك هل يتكرر هذا النموذج فى بلدان عربية؟

- بحكم دراستى الطويلة للثقافة الشعبية عمومًا، أستطيع أن أقول لك، إنه لا توجد ثقافة أو حضارة بشرية على وجه الأرض لم تمزج الدينى والأسطورى والسياسى. لكن إيران حالة فريدة من نوعها، وسأسرد لك سبب ذلك.

فى كل الثقافات الإنسانية أو العربية خاصة، حدث ما يمكن تسميته بـ«الانقطاع المعرفى»، وهو أن تنقطع العلاقة بين مرحلة تاريخية قديمة ولا تمتد إلى مرحلة حديثة أو جديدة، وفى المرحلة الجديدة يتم بناء الوعى الشعبى معرفيًا من جديد، وهذا ما حدث فى العديد من الثقافات العربية، فليس جميعنا مثلًا يعرف أساطير المصريين القدماء، ولسنا جميعًا على اطلاع بتاريخنا القديم أو وعينا الشعبى المتراكم، الذى قد يظهر فى بعض العادات والتقاليد الشعبية بشكل لا واعى، ولكنه ليس حاضرًا بقوة فى الحياة اليومية أو ثقافتنا بشكل عام.

لكن فى إيران الوضع مختلف، ففى ميادين إيران الرسمية والطبيرة، ترى جداريات ولوحات عن أبطال الفرس القدماء، بجانب شخصيات مثل الحسين أو على، وصولًا لشهداء الحرب العراقية الإيرانية. تتجلى تلك الفكرة فى الخطاب السياسى الإيرانى، فأحيانًا يخرج علينا قادة النظام فى إيران يستشهدون بأبيات شعرية من «الشاهنامه» إلى أبطال الفرس القدماء، فى معترك صراع سياسى أو عسكرى.

حدث ذلك فى الحرب الإيرانية الأخيرة مع إسرائيل، عبر تشبيه إسرائيل بالأفعى الشيطانية الموجودة فى «الأفستا» المقدسة لـ«الزرادشتية». الإيرانى شديد الارتباط بوعيه القومى، ولم تحدث لديه فكرة القطيعة المعرفية كما عرفتها، بل أعاد إنتاج لغته الفارسية رغم سطوة اللغة العربية، فحتى وإن كُتبت بحروف عربية لكن المعانى مختلفة، وكذلك النطق.

من الممكن أن تسأل أى إيرانى، أيًا كانت ثقافته عن أشعار جلال الدين الرومى أو حافظ الشيرازى، أو قصص «الشاهنامه» وأساطير «الزرادشتية». وللعلم ما زالت «الزرادشتية» دين معترف به فى إيران، و٥٪ من الإيرانيين دينهم «زرادشتى»، وما زالت معابد النار قائمة، ولهم ممثلون فى البرلمان.

كل هذا يدل على قيمة الفكر القومى الإيرانى، وهذا ما حاولت رصده فى بعض فصول الكتاب، ليتعدى مجرد فكرة «كربلاء» وصولًا إلى عمق التفكير الشعبى والقومى الإيرانى.

■ هل أسهم الأدب الفارسى فى دعم سردية الدين والتاريخ والأسطورة فى العقل الجمعى الإيرانى؟

- الأدب الإيرانى له تراكم ضخم ومعقد، فهو ممتد منذ الألف الثالث قبل الميلاد وصولًا إلى الآن، وكُتب بأكثر من خط، مثل الخط المسمارى «الدولة القديمة»، والخط البهلوى «الدولة الساسانية»، والخط الفارسى الحديث «العصر الإسلامى وإلى الآن»، فهو أدب تراكمى.

حتى نفهم أشعار جلال الدين الرومى جيدًا، من حيث الرموز والأفكار، لا بد أن نعرف جيدًا التراث الفارسى القديم، الذى استقى منه «الرومى» أشعاره وحكاياته وأفكاره. كذلك أشعار حافظ الشيرازى لها سياق شعبى يُطلق عليه «فأل حافظ»، وهى قراءة الحظ والمستقبل شعبيًا عن طريق غزليات «الشيرازى».

بالتالى الشخصية الإيرانية لا تستطيع أن تفصل بين الأسطورى والأدبى، وهو ما انعكس على المستويين المذهبى أو السياسى، فى علاقة تضامنية بشكل كبير. هذا ما نجده واضحًا فى مقتل الحسين كما أشرت، فمثلًا أشعار العزاء الحسينى الشعبية مستمدة من أساطير قديمة، أضفت على الحسين قدرات البطل الشعبى الخارق، بجانب الاستفادة من التراث الأدبى الصوفى فى إيران على مدار عقود، علمًا بأن هناك تحليلًا وافيًا لأشعار العزاء الحسينى فى الكتاب، من حيث الرمز والشكل والمضمون.

■ هل تم استغلال صورة الحسين المذهبية أو الشعبية فى الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة؟

- هذا حدث بالفعل بشكل واضح، وسبق أن ناقشته فى مقال سابق نشرته لى «حرف».

النظام الإيرانى قرر استخدام فكرة الحسين و«كربلاء» أثناء وبعد «حرب الـ١٢ يومًا» مع إسرائيل، على أشكال مختلفة أثناء وبعد الحرب، خاصة أن وقف إطلاق النار تزامن مع «احتفالات عاشوراء» فى إيران.

تم استخدام الرموز الحسينية، مثل تشبيه شهداء المعركة بشهداء «كربلاء»، وأشعار العزاء شبهت إسرائيل وأمريكا بجيش يزيد بن معاوية، ومواكب العزاء الحسينى تضمنت حمل نعوش شهداء الحرب الإسرائيلية، وليس فقط نعوشًا رمزية للحسين وآل بيته كما يحدث كل عام.

الاستغلال السياسى لحادثة «كربلاء» معقد للغاية وممتد لا يقف عند حدود تاريخية معينة، فالقضية ليست مجرد ثنائية: «التاريخ والأسطورة» كعناصر متضادة، بل تراكم ممتد ومعقد يسمح بتداخل البعدين السياسى والدينى، فـ«كربلاء الحسين» قضية ذات وجهين، هى هزيمة ومأساة، وفى جانبها الآخر انتصار للمبادئ والإنسانية.

هذه الثنائية سمحت للنظام الإيرانى باستغلالها فى مختلف الأزمات السياسية والاجتماعية، بل إن النظام الإيرانى أحيانًا يستخدم قصة عطش الحسين التى مارسها ضده جيش يزيد، ليشبه ذلك بالعقوبات الاقتصادية المُمارَسة ضد إيران، ومحاولة إذلال الشعب الإيرانى، فى تماهٍ سياسى ودينى مع القضة الحسينية بكل أبعادها.

■ هل لدى الأكاديمية العربية دراسات متعمقة لفهم المجتمع الإيرانى من الداخل؟

- الحقيقة أن هناك تقصيرًا كبيرًا على المستويين الأكاديمى والثقافى فى محاولة فهمنا للآخر عامة، والشخصية الإيرانية على وجه الخصوص، فرغم وجود تخصص «اللغة الفارسية» فى أغلب الجامعات المصرية، ورغم ما أُنتج من ركام أكاديمى ضخم ومهم على مستوى الأدب واللغة والفكر بشكل عام، ما ألحظه كمتخصص، أن هناك تراجعًا كبيرًا فى تفعيل الدور الأكاديمى لتقديم رؤية واضحة للآخر الإيرانى خلال السنوات الأخيرة.

قد يكون السبب فى التقصير من بعض الجهات فى الدولة، أو من تراجع فى دور المؤسسات التعليمية نفسها، أو عدم قدرة أو رغبة المتخصصين لتوظيف التخصص فيما يفيد الشأن العام على المستويين السياسى أو الاجتماعى. لكن فى الحقيقة هناك أعمال أكاديمية عظيمة تمت فى مختلف المؤسسات التعليمية المصرية والعربية، وتحتاج إلى إلقاء الضوء عليها بشكل جيد، وإعادة تقديمها للمتلقى العربى والمصرى بطريقة تصلح للتداول البسيط.

ينبغى أيضًا الاستفادة من أهل التخصص فى العديد من المجالات سواء الإعلامية أو السياسية. فمعرفة إيران أو غيرها من الثقافات يُعتبر فرضًا واجبًا على العديد من الجهات. مصر دولة كبيرة، ويجب أن يكون لدى مؤسساتها المختلفة دراية كبيرة، قبل أى تحرك سياسى أو اجتماعى فى اتجاه دول الجوار الإقليمى أو الدول المؤثرة فى الإقليم مثل إيران.

ما الجديد لديك بعد كتاب «كربلاء»؟

- هناك العديد من المشاريع البحثية خلال الفترة المقبلة، أحاول من خلالها استكمال دراسة العلاقة بين الأسطورى والسياسى والدينى. ما زلت مؤمنًا بأن دراسة الشخصية الإيرانية لا بد أن تتم على أكثر من مستوى، وأن تعتمد على الوصول إلى عمق الوعى الإيرانى وليس فقط المستوى السياسى، فالسياسة فى إيران مجرد قمة جبل الجليد، لكن فى العمق تكمن الأزمة الحقيقية.

أحاول خلال الفترة المقبلة أن أقدم بحثًا تفصيليًا عن «علاقة الأيديولوجيا السياسية بالوعى الاجتماعى»، فالمجتمع الإيرانى مجتمع ثقيل ومعقد، متعدد الأعراق واللهجات بل واللغات أحيانًا. وهناك مشروع بحثى آخر تحت الطبع الآن، عن بنية الحكاية الخرافية الإيرانية، وانعكاس تلك البنية على الأساطير الإيرانية، وتأثيرها فى عادات وتقاليد المجتمع فى إيران.