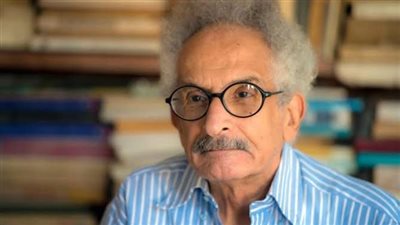

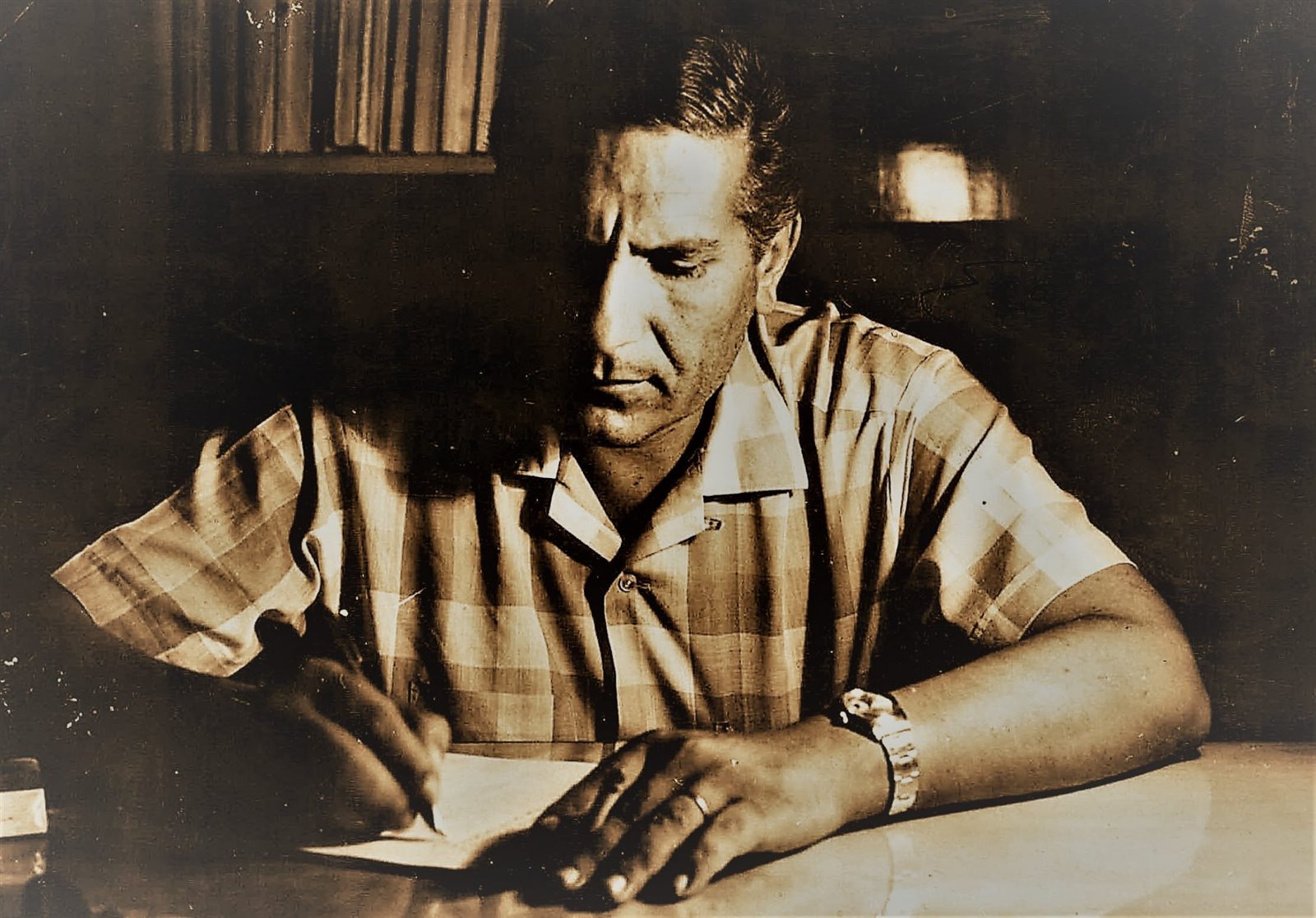

انقلاب أدبى على يوسف إدريس.. القصة الجيدة لا تغيب عن الذاكرة

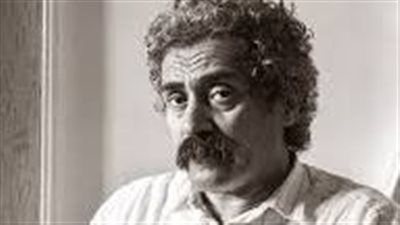

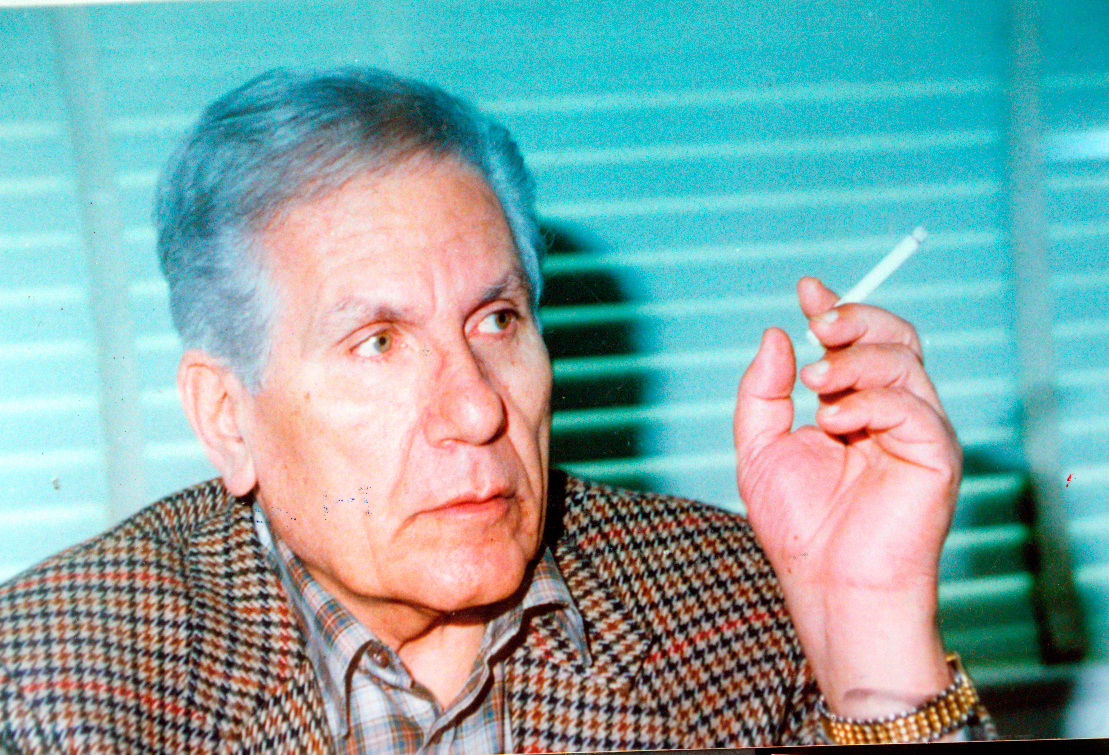

أثناء مراجعتى بعض المجلات الأدبية القديمة- وهذه عادتى أفعلها كل فترة- قرأت حوارًا أجراه د. غالى شكرى مع الكاتب يوسف إدريس فى العدد السادس من مجلة «إبداع» الصادرة فى شهر يونيو 1991- قبل رحيله بشهرين- وهو ليس حوارًا بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه سجال فكرى بين كاتبين تحدثا، فى جزء منه، عن المُتغير الكبير الذى أصاب حياتنا- منذ سنوات وما زال- والمُتعلق بالإرهاب باسم الدين، والذى أدى إلى تطرف فكرى أصاب البعض ممن يملكون المنابر فى الصحافة الحزبية والقومية، على حد تعبيره.

وذكر من ضمن ما ذكر أن لويس عوض حينما حصل على جائزة الدولة عام ١٩٩٠ تجرأ أحدهم على القول بأن أفكار الرجل لا تستحق الجائزة، وتقدم بدعوى إلى المحكمة يطلب استرداد الجائزة، وهنا شعر «يوسف إدريس» بالعار من هذا الموقف الفردى غير المسئول.. وواصل حديثه مع غالى شكرى قائلًا: إنهم يريدون حرق المخ المصرى، حرق الدماغ، إنهم يذهبون إلى باعة الصحف ويشترون كل النسخ من كتاب لا يتفقون مع مؤلفه، كانت المباحث هى التى تفعل ذلك فى الماضى، أما الآن فالمتطرفون هم الذين يفعلون ذلك وأكثر، إنهم يمنعون حفلات التخرج فى الجامعات، حتى يمنعوا الغناء، ويحرمون حفلات التمثيل، ويهددون كل صاحب قلم أو ريشة أو صوت، قدموا «محمد عبدالوهاب» للمحاكمة بسبب أغنية «من غير ليه»!!

ويستمر الحوار حول موضوع الإرهاب وما يفجره من قضايا، إلى أن يسأله غالى شكرى: أليست كل هذه المعانى صالحة لأن تكون قصصًا وروايات ومسرحيات، ومجموعتك الأخيرة التى صدرت منذ عامين- صدرت عام ١٩٨٧- لا تشير من قريب أو من بعيد إلى هذه القضايا، سليمان فياض كتب قصة قصيرة فى الموضوع، وقبله بعشر سنوات كتب «عبدالحكيم قاسم» روايته القصيرة «المهدى»، دارت قصة «زهرة البنفسج» لسليمان فياض، وقد ضمنها مجموعته «الذئبة»، حول علاقة الأب بابنته المحجبة التى وقعت تحت سيطرة الجماعة المتطرفة، وهى السيطرة التى بلغت حد القرار بتزويجها من شبه رجل، أما «المهدى» فقد كتبها «عبدالحكيم قاسم» عن علاقة المتطرفين بالأقباط. وأنت، إذا كنت مهتمًا بالموضوع متحمسًا للخوض فيه، لماذا لا تكتب أدبك من هذا الفيض؟

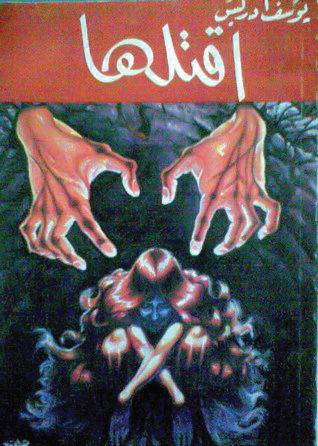

وهنا، كنت أتصور أن يرد عليه «يوسف إدريس»، ويذكر أنه كتب فى عام ١٩٨٣ قصة «اقتلها» التى نُشرت ضمن مجموعة تحمل هذا الاسم عنوانًا لها، وكانت قد نشرت، أيضًا، عام ١٩٨١ فى صحيفة الأهرام. لكنه- على ما يبدو- نسيها تمامًا ولم يذكرها، على الرغم من أنها من القصص التى لا تغيب عن الذاكرة، فكيف غابت عن ذاكرة صاحبها؟!

وتحدث مع غالى شكرى عن كتابه «إسلام بلا ضفاف»، الصادر عام ١٩٨٩، على الرغم من أن هذا الكتاب لم يُعالج فيه هذه القضية، بينما جاءت قصة «اقتلها» لتعالج موضوع الإرهاب والتطرف باسم الدين معالجة عظيمة وبطريقة «يوسف إدريس» الفنية، ولياقته المتميز بها، وجرأته فى الطرح، وصدق تعبيره. وسبقت قصة «سليمان فياض» التى أشار إليها «غالى شكرى» بثمانى سنوات، وقبل رواية «المهدى» بثلاث سنوات.

ولأننى طرحت نفس السؤال الذى طرحه «غالى شكرى»، والمتعلق بموقف المبدعين من هذا المتغير، ولماذا لم يهتموا به فى إبداعاتهم، أخذت أبحث عن القصص التى عالجته، وكتبت دراسة طويلة، نُشرت فى كتاب «ثقافة العنف والإرهاب الدينى والسياسى» الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠٠٩، وفيها تعرضت لقصة «اقتلها» بوصفها من أهم القصص التى عالجت هذا الموضوع، مؤكدة أن أصحاب السلطة الدينية يعملون من أجل زيادة أعداد التابعين لهم، لأنهم أداتها فى تنفيذ مخططاتها، وتنفيذ أوامرها دون نقاش.

وعبارات «الأمير»- فى القصة- التى قالها لبطلها «مصطفى» ما زالت ترن فى آذاننا كما رنت فى أذنه تمامًا: «توكل يا ولدى على المولى، فلقد قتلت فيك كل ما كان فيك يا مصطفى، وهى بسبيلها الآن لتأخذ منك كل ما تبقى لنا فيك، لتقتلنا هذه المرة كلنا، إنها عدوة، عدوتك وعدوتنا، ولا حياة لك أو لنا لدعوتنا إلا مقتلها، لقد جاءوا بها خصيصًا ليطعنونا من خلالك، وليصرعونا بعد هذا، الشاب تلو الشاب، ولقد كانت البداية بك فلا بد أن تكون البداية بها. اقتلها يا بنى.. اقتلها وتوكل»، ص ٩٤.

من هو مصطفى الذى سمع، ولم يفكر فيما سمع، ونفذ الأمر بإرادته الحرة؟! ومن هى الفتاة التى صدر الأمر بقتلها؟!

كتب «يوسف إدريس» تلك القصة فى وقت مبكر جدًا، ربما قبل الأحداث والعمليات التى اتسمت بطابع العنف والإرهاب، خاصة فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين، لقد كتبها عقب اغتيال السادات مباشرة، وفيها قدم رؤية واضحة لتفكير تلك الجماعات المتأسلمة؛ التى أعطت لنفسها الحق فى تكفير الآخرين، والمجتمع، وإصدار الأحكام بلا دليل، وبلا سند، خرقًا لأبسط مبدأ قانونى وهو: إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأبسط مبدأ شرعى لا يجيز لأحد- مهما كان- أن يتدخل فى عقائد الآخرين وحياتهم الخاصة. دعك من أن هذه الجماعات لا تملك حق إصدار الأحكام- أصلًا- سواء اتفقت مع التشريع أو خالفته، لأنه لا سلطة لها على المجتمع.

إن من أخطر الأخطاء التى يمكن أن ترتكبها جماعة معينة، أن تتصور نفسها مسئولة وحدها عن الدين، وتوهم الناس بأن الهجوم عليها هجوم على الدين ذاته، فها هنا نجد توحيدًا بين الجزء وبين الكل الذى هو أوسع منه بما لا يقاس، على حد تعبير د. فؤاد زكريا.

لقد نبّه يوسف إدريس بقصته تلك إلى أن الأفراد الذين يقومون بتنفيذ المهام لا دراية لهم بشىء، ولا علم أيضًا، هم مجرد أدوات للتنفيذ فى أيدى الكبار الذين يعرفون أهدافهم جيدًا، ولذلك نرى الأمير يخاطب مصطفى بلهجة آمرة قوية، تحمل تهديدًا، حين لمس ترددًا لديه:

- فلتطع إذن، فالتردد عصيان قادم!!

نعود- من جديد- للإجابة عن السؤالين المطروحين : من هو «مصطفى» ومن هى الفتاة؟!

«مصطفى» شاب صغير، يرتدى جلبابًا بلديًا أبيض، حليق الشارب والذقن رغم إيغاله فى الإيمان بكل ما تؤمن به الجماعة التى ينتمى إليها، صعيدى وسيم، جاء إلى السجن متهمًا فى جريمة قنبلة ألقاها فى ملهى شارع الهرم، لم يمت بها أحد «لكنها جعلت منه كبيرًا وبطلًا ودخل السجن» ص ٨٦.

أما الفتاة فهى «سوزان» التى جاءت إلى السجن بتهمة انتمائها لتنظيم شيوعى..

هما، إذن، على طرفى نقيض: إسلامى/ شيوعى.. لكن القلب لا يفرق بين الاتجاهين، فنراهما يلتقيان على الرغم من كل شىء، وترتعش قلوبهما رعشة الحب، ورعشة الوجد «ما أغرب هذا القلب وهو يدق فكأنما لا مبادئ، ولا عقائد ولا نيران تحول بينه وبين الدق إذا أراد أن يدق» ص ٩٠.

لكن «مصطفى» كان مراقبًا داخل السجن من الأمير وجماعته، وهو نفسه الذى أعطاه إشارة تنفيذ الجريمة خارج السجن، يعطيه أمرًا بتنفيذ جريمة القتل داخل السجن، إذن هو مطارد من الأمير خارج السجن وداخله، والأمير يلعب على الوتر الدينى داخل الشاب.. فيسأله: إن كان يريد دخول الجنة.. سؤال ممن هو متأكد من الجواب.. لهذا لم يأته الجواب، وإنما فرت من عين مصطفى دمعة، وانحنى على كف الرجل وقبّلها.. إن وسيلة الدخول إلى الجنة- من وجهة نظر الأمير- هى قتل الفتاة، لا لجرم فعلته، ولكن لأن الأمير خشى أن ينفلت الشاب من بين يديه، ولا يستطيع السيطرة عليه، واستخدامه فيما بعد! يقول له: ما دامت الشيطانة- يقصد الفتاة- قد ركبتك، فقد حل دمك أنت قبل أن يحل دمها هى، فإرادتنا من إرادته، وأمرنا من أمره، ومن يعصنا يعصاه، ويصبح أشد عداوة لنا من كل أعدائنا» ص ٩٤.

وفى تلك اللحظة يصدر أمره: اقتلها، ولا تتردد، التردد عصيان قادم.

انظر معى كيف قام «يوسف إدريس» بتصوير لحظة القتل، ولجأ إلى تكثيف العبارات مع إعطاء الدلالات البليغة التى لا تنسى «بارتجافة أمسكها من كتفيها، ووسط البحر العميق قذف مرة واحدة بنفسه، التفت كل يد حول رقبتها النحيلة، وأطبقت عليها، ذهلت يداه، انتظر انتفاضة، انزعاجًا، إشاحة، احتجاجًا، ولكن الرقبة بقيت ساكنة، وديعة بين يديه، بل مالت الرقبة إلى ناحيته كى تلمس الساحرة بخديها يده، كما تفعل القطة حين تطمئن إلى اليد التى تربت عليها» ص ٩٧.. وعلى الرغم من حبه لها قام بخنقها، وماتت بين يديه.. إلى هذا الحد تصبح أوامر الأمير نافذة، وجازمة، وقاطعة!! وتنفيذها يتم بلا تفكير.. إلى هذا الحد تصبح العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة إذعان وخضوع؟!

والآن أتساءل مرة أخرى: كيف غابت هذه القصة عن ذاكرة كاتبها، فلم يذكرها فى حواره مع «غالى شكرى» حين سأله: لماذا لم تتفاعل إبداعيًا مع متغير التطرف والإرهاب باسم الدين؟

وهو صاحب عبارة «إن القصة الجيدة لا تغيب عن الذاكرة».