السعودى حسين آل دهيم: الشعر كائن نخبوى وليس منتجًا شعبيًا

- لست فى صراع مع الزمن الماضى ولا أسعى للذهاب للمستقبل

- أنتمى لحضارة ممتدة لا تقارع غيرها من الحضارات ولا تمارس معها القطيعة

- قرأت التراث وتتبعت سيرورة الإبداع العربى منذ فجره الأول

- الينابيع كانت ولا تزال هى النص الأجمل الذى طالما قرأته ليعلمنى الكتابة

الشاعر حسين آل دهيم؛ نراه مولعًا بالآخر الذى يتشكل معه إنسانيًا و مع الوجود الذى يتأهب كونيًا بحضرته كما لو أنه يتزامن فى اللحظة ليكشف أكثر مما يكتشف ويُصغى بخفِّةٍ لما وراء اللغة التى يحتفى بها فى ديوانه «زند»، وهو الذى يرمى نصه على قارب الذكرى ليُبحر فى المطلق، وينأى عن «أوبة الهرطيق» الذى اكتنف تجربته الثانية دون «هلوسة تعتمل...»، ومهما اقترح على المتلقى أبعادًا لتأويل شعريته إلا أنه يعود- متواطئًا- بألق الكائن المتمدن الذى لم يُرهقه الماضى لكن حنينه الأبدى للغد الذى ينتظره وجوديًا ويستشرفه أدبيًا يبتكره فى خضمه مفاتيح لغوية لخزانة المعنى الذى يدخر أسراره الغامضة تارة وهو المفضوح بكتابة الذات والمتعلق حدَّ الانصهار ببعثرة القارئ الذى يسكنه؛ لذلك يبدو ديوانه الأخير شارة جديدة لانطلاقة سيميائية مُشبعة بالدلالة، ووفيرة بخوض غمار التجلى بمقدار هبة التأويل التى تمنح نفسها لمريد قائم بجوار الكلمة لا لمنصرف عنها.. هكذا اتسم حواره بمثالية مواربة وصعلكة خجولة إلا أن اتساعه بالمعرفة أتاح لفلسفته الخاصة أن تعبر بسلام من هوامشه قبل تفاصيله الملبدة بالغيم والريح والمواويل أيضًا.

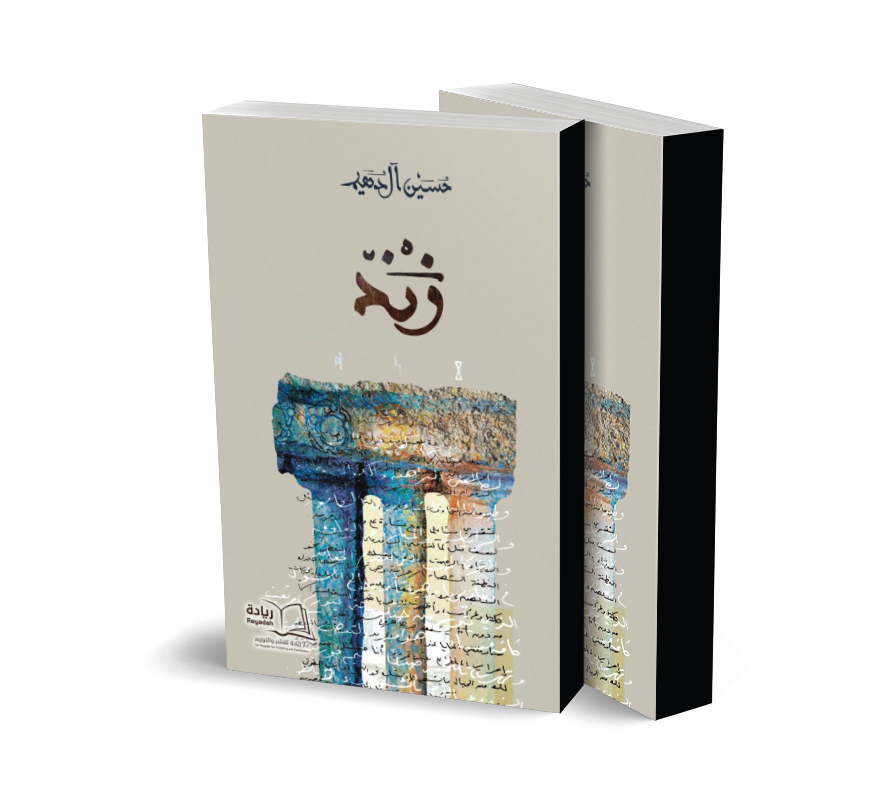

■ «زند» ديوانك الثالث بعد «هلوسة تعتمل فى فمى» و«أوبة الهرطيق»؛ قسمته لثلاثة أبواب بمسميات «زند العربة» و«زند العجمة» و«زند الغمغمة».. ماذا وراء هذه التقسيمات يا حسين؟

- رغم أن الإصدارات المذكورة هى إصدارات شعرية، فقد حرصت منذ إصدارى الأول أن أنظم متن الكتاب على شكل فصول، وبتعبير أدق، كأقسام، جريًا على طرز كتب الدراسات، لكن هذا التقسيم ليس اعتباطيًا أو بلا هدف بالتأكيد، فرغم كونه تنظيميًا، له علاقة بحث القارئ نحو القراءة الاستكشافية المتأنية. هذا فيما يخص الغرض الهندسى أو المعمارى لبناء الكتاب، أما ما يخص الغرض الدلالى، فهو أبعد من ذلك وأعمق بالطبع، وبما أن مدار السؤال حول مجموعة «زند» والتقسيمات الثلاثة، فيجب أولًا أن أوضح العنوان عبر تفكيكه، بما هو مفردة نكرة تحررت من التعريف، وهذا ما يجعلها غير محيدة ولا سجينة التخصيص والانكشاف، ولا حتى يجعل منها بؤرة لامعة، بل يصنع منها حدثًا متمددًا- إن جاز لى القول- بالطاقة الدلالية، خصوصًا إذا علمنا أنها مفردة متعددة المعانى التى تكاد تكون غير ذات رابط عضوى، أو حتى دلالى منزاح فى اللغة العربية، وفى لغات شرقية أخرى مجاورة أيضًا، مما يجعلها متأرجحة فى الاحتمالات، وبما أنها مفردة تومض ومضة الشرارة من ذاتها، فستحتاج إلى ما يقدح إمكاناتها بوضعها فى اختبار تكوين العبارة، وهذه العبارات التى تولدت عن الإضافات ستبلغ القارئ- كما آمل- بفحوى كل قسم بما ترسله من إحالات معرفية حول الهوية المكانية والزمانية والإنسانوية والتاريخية والثقافية والبيئية وغيرها من إحالات، عبر الاستعانة باللغة وعبر كل مكونات الثقافة الأخرى من ملبس ومأكل ومعمار وأدوات صناعة وصيد وزراعة وخلافه.

■ غارق فى التراث وقاموس الديوان «زند» سيشكل على المتلقى الجديد فى الفهم؛ ماذا ترى؟!

- بالنسبة لى، أرى العكس من ذلك، ومن سيقرأ العمل لن يعييه الوقت ليستكشف قاموسه، فهو قاموس يسير لأنه يتحدث بصوت من خارج المعجم الجامد، صوت ربما سيكون أليفًا ومألوفًا للقارئ، ما أقصده، أنى حرصت شديد الحرص على التعاطى مع القاموس اللغوى بحذر ما استطعت لذلك سبيلًا، بحيث أصنع منه صيغًا جمالية توضح عظمة هذه اللغة وقدرتها على الانبعاث ومقاومة الجمود الذى حبسها فيه القاموسيون، فالقواميس والمعاجم لا تقدم لغة ذات قدرة على التحرر وتفجير طاقاتها المثقلة بها، إنها تحتفى بالمفردة ككائن صارم وجامد، لكن المشتغلين على اكتشاف مخزونات هذه المفردات هم القادرون على تحريك الذرات فيها لتضطرب وتنتج طاقة لغوية خلاقة حية لا ينضب وهجها.

بات القارئ فى زمننا هذا أشد قدرة على استخدام معارفه للتحاور مع النص، وإعادة إبداعه كمنتج له خصوصية مغايرة، فلا خوف عليه من التيه، وهذا ما عولت عليه خلال مراحل كتابة المجموعة، انطلقت من هذه الحقيقة التى لم أنفك أعتقدها، وهى لم تنفك تثبت لى صحتها يومًا بعد يوم، حيث سيجد القارئ المعنى الذى سيرتضيه لنفسه، وسيأوى إلى ظل اللغة، لغتنا جميعًا التى تهدر بالجمال والإشراق دائمًا.

■ تكتب وكأنك تتبرأ من جيلك فى الأفكار وتذهب حيث تشاء بك المراسى برهدنة المحب والغاوى؛ من أين تأتى بجرأة طرح الأفكار شعرًا؟!

- لم أسعَ يومًا أن أتبرأ من أى جيل، فأنا صديق كل الأجيال، حتى الأجيال الذين سبقونا وذهبوا فى الموت منذ اختلاق الكتابة، أقيم معهم صداقات من خلال ما أنتجوه ورفدونا به من إبداعات، للحد الذى أتخيل أحيانًا بأنهم كتبوا ما كتبوا، لى وحدى، لكن المفارقة أيضًا، أنى لم أكن يومًا مرتهنًا لأى جيل، ولم أحبذ الانتماء والتقسيم الجيلى، فقد سعيت أن أكتب كصوت لا يحمل وزر أى أحدٍ، ولا ينتمى لأحدٍ تباهيًا بفوزه، فكما أدأب على انتقاء مفرداتى الخام، أود أن أظل كاتبًا خامًا، غير مثقل بالذاكرة ولا مقيدًا بالأيديولوجيات التى تنتج عن الانتماءات، وهذا ما أستطيع القول عنه التحرر من الثياب الضيقة لأتنفس الكتابة.

قرأت التراث وتتبعت سيرورة الإبداع العربى منذ فجره الأول حتى يوم الناس هذا، وقرأت التراث العالمى شرقه وغربه ولم أزل، وكم احتفيت بينى وبين نفسى بما أستطيع إنجازه من اطلاع على التجارب الإنسانية التى أسهمت فى تشكيل معرفتى التى أتوسلها لحظة الكتابة، لكن فى الآن نفسه لم أكن يومًا مستلبًا لها، وهذا ليس تعاليًا أو اعتدادًا مفرطًا بالنفس، بل مصداقًا لانتمائى لحضارة ممتدة فى الزمن، لا تقارع غيرها من الحضارات ولا تمارس معها القطيعة، إنما تتكامل معها وترفدها وتستقى منها.

■ فى ديوانك جمعت الفنون جميعها: الفنان التشكيلى، والخطاط، والمصمم، ثم جعلت صديقًا لك كعين فاحصة؛ هل أنت راضٍ الآن فى محصلتك النهائية؟

- كيف لا أكون راضيًا وكل من ذكرت من المبدعين شركاء لىّ فى إنجاز هذا العمل؟، بل لا أكون مجافيًا للواقع لو ذهبت أبعد من ذلك لأقول، لولا دعمهم لما كان لهذا العمل أن يظهر بهذه الحلة، فأنا ذو حظ عظيم بالتعاون مع هذه الصفوة من المبدعين، الفنانة التشكيلية حميدة السنان التى أبدعت لوحة الغلاف، والخطاط حسن آل رضوان «عابد» الذى أبدع خطوط الغلاف والعناوين التقسيمية للمجموعة، والأستاذ محمد آل حريز الذى عمل جاهدًا على إخراج المخطوط بأبهى حلة، والأستاذ أحمد القطان الذى أبدع الغلاف، والأستاذ محمد منصور الذى دقق المجموعة لغويًا وأشرف على مراحل إنتاج العمل، فللحق أقول أنا فى كامل الرضا عن الكتاب، ما عدا عن ما اقترفته يداى من كتابة، فلن أصل للرضا حولها، مهما أجهدت نفسى ومهما لقى العمل من الاستحسان، سأراه قاصرًا دائمًا.

■ أراك تذكر الماء والينابيع وكأنك على موعد دائم معها، ماذا وراء ذلك؟

- علاقتى بالماء هى علاقة تكاد تكون وجودية وعضوية وعلاقة قرابة، فقد نشأتُ واحتد بصرى فى قرية وأنا محاط بالماء، ماء البحر وماء الينابيع وماء الجداول وحتى ماء الغدران فى الأيام المطيرة، الماء كحالة من حالات اللذة فى المشهد والصوت والملامسة، لا اللذة المبتذلة، لكنها لذة النجاة بعد غرق، فالينابيع لازمتنى فى كتاباتى منذ أول نص كتبته، حتى آخر نص سأكتبه، كما لازمتها فى طفولتى المبكرة حتى نضوبها.

كثيرًا ما يزاورنى مشهد غرقى لثلاث مرات وأنا أحاول أن أتعلم العوم الماء العميق، كنت أتحين الفرصة حين يوجد كبار السن فى المكان، فأقفز فى ماء إحدى عيون البلدة النباعة فى عمق يساوى طول قامتى الطفولية عشرات المرات، فقد كنت أعول على إنقاذهم لى وقت الغرق حتى أتمكن من العوم يومًا، ثلاث مغامرات كانت كافية لأنجز التحدى والمهمة، هذه الحوادث- التى لو علم بها أبواى فى حينها لحاصرانى ومنعانى من الذهاب لتلك العيون، فقد كنت لا أتجاوز السابعة من العمر- امتدت معى ولازمت مخيلتى فى لحظات الكتابة، فالكتابة هى مغامرة وغرق آخر تتبعه نجاة، والينابيع كانت ولا تزال هى النص الأجمل الذى طالما قرأته ليعلمنى الكتابة.

■ تحضر الأعداد فى قصائدك مثل المواعيد التى لا تأتى بشىء؛ هل لك أن تلتفت لركض الساعة وتتمتع بالسفوح الخضر؟!

- أرى الأعداد كركض الساعة، هدر فى العمر وذهاب نحو الغياب، لكن دعنى أعترف بأن الزمن المحظى بالنسبة لى هو اللحظة الراهنة التى ستغدو خلفى وأنا أكتب هذه الإجابة، لست فى صراع مع الزمن الماضى ولا أسعى للذهاب للمستقبل، بل أسعى لجلبهما للحظة الآن، لذا أنا أحيا فعليًا على السفوح الخضر، كما عبرت، بدون التفات لركض الساعة، فالأعداد فى القصائد لن تعنى ماهيتها غالبًا، بل ستتعداها للتوحد فى اللحظة الأثيرة، هى اللحظة المتفلتة التى لا يمكن القبض عليها إلا من خلال عيشها، وهذا أقصى ما تهبه لك قبل أن تنسرب هاربة للخلف، لتدعك تسدد سهامك للحظة أخرى لا تشبهها إلا فى المسمى لا فى الهيئة، الأرقام هى اللحظات التى تتساقط واحدة تلو الأخرى من جرم الساعة، فلا يمكن التعويل عليها فى موعد إلا بإشارة فى وسط الضباب.

■ يقول محمود درويش: «اعتقدت أن الشعر قادر على تغيير كل شىء، تغيير التاريخ وأنسنة الإنسان، لكنى الآن أعتقد أن الشعر لا يغير إلا الشاعر»؛ آل دهيم ما الذى يغيره الشعر؟!!

- لا أعلم سياق قول محمود درويش الزمنى ولا الظرفى لهذه العبارة، لكنها تشى بحالة من اليأس، فى رأيى، للشعر قدرة على تغيير شاعره، وله القدرة على تغيير متلقيه أيضًا من خلال التأثير الجمالى وسطوة المغاير المتفرد من الكلام، الشعر كخطاب وكبناء لغوى وأسلوبى مخالف لما اعتاد عليه القارئ، كقوة كانسة للقبح حتى وهو يلتجئ للقبح كمكون أحيانًا، قبح تحول لمولدة جمالية تهذب أمزجة القراء، لا أقول إن الشعر صالح لكل الناس، فله مريدوه وله نخبته الذين يتوسلون منه السعادة بمعناها الفلسفى الأعمق من خلال الجمال والمعرفة «لا الحقائق الجاهزة» فى التعاطى معه، النص الذى يؤثر عبر فتح ذراعيه والكشف عن أسراره لقارئ حصيف يعلم كيف يستنطقه ويحاوره.

الشعر طاقة من طاقات التغيير والتنوير والكشف وتعبيد الطرقات نحو البهجة والسعادة والحرية للشاعر ومتلقيه.

■ فى نص «انتباهة الضرير» تبدو مهزومًا والزمن عبرك لمفازات بعيدة؛ متى يتسنى لحمامك أن يطير ويؤوب لعشه بسلام؟

- هذا نص أراه- إن كان لى الحق أن أتحدث حول نص لى- دعوة مفتوحة لكل الذين لديهم القدرة أن ينبعثوا بعد خفوت، لن أقول بعد موت، لكن لكل الذين يخفت صوتهم بعد انكسارات لا هزائم، سيجدون فى هذا النص إمعانًا فى الضغط على جروحهم، وسيجدون الضماد أيضًا، ولأننى لا أطارد المعانى فى الكتابة، ولا أتوغل فى تحشيد النص بالمفردات الاستعراضية، أستطيع القول باطمئنان، إن هذا النص- بما أنك أوردته كمثال- ليس للتعبير عن الهزائم والخسارات، بل لشحذ الهمم والتحريض لتلقيه جماليًا، فالحمام لا يؤوب إلى أعشاشه إلا بعد أن تعيى المسافات أجنحته.

ولا فضل لى فى ذلك إلا القدرة المتواضعة على التعبير بلغة، هى فى تكوينها لغة تحمل قوتها وسطوتها وطاقتها الجمالية فى ذاتها، فالفضل يعود لها فى المقام الأول، أما الشاعر فإنه ليس إلا ناسج ينسج نصه بهذه اللغة السخية طلقة اليدين، التى يتحنن لها لترفق به وهو يقبع عند أبوابها آملًا أن تناوله كأسًا من الماء أو كسرة خبز.

■ برأيك لماذا يكاد يكون نادرًا وجود الرمز الأسطورى فى القصيدة النثرية الحديثة فى بلادنا وهل انتفت الضرورة الشعرية لحضور الرمز ودلالته؟

- لأنك سألت عن رأيى ،فسأجيب بإجابة تخصنى وحدى، لا أسعى من خلالها للتعميم فى ما يتعلق بكتابة القصيدة النثرية، فأنا أرى أن السبب، بعد أن كان للرمز والأسطورة شأن ربما بسبب الاستلاب الثقافى أو من باب المحاكاة والتقليد أو تأثير الآخر أو حتى التجريب، بدأ هذا الشأن فى الانحدار ومن ثَم الاضمحلال والتلاشى، ربما بسبب أنه كان غريبًا وأجنبيًا على القصيدة، أتاها من خارج جسدها وهذا ما لا تقبله قصيدة النثر- ولا يزال هذا رأيًا شخصيًا- فقصيدة النثر بما أنها منظومة جمالية تنهض بنفسها، وتستقل بذاتها دون معززات أو دواعم من خارجها، فهى تصنع رموزها وتخلق أساطيرها من موادها الخام التى تشترك فى الاستعانة ببعضها مع أشكال التعبير الأخرى، فكأنها تؤسطر غير المؤسطَر وترمِّز ما لا يمكن أن يكون رمزًا فى شكله وتكوينه الأول.

■ الغلاف عتبة أولى للنص كما يقال. يبدو كقطعة فنية أثرية من زمن سحيق؛ ما الذى أردت أن يصلنا من خلاله؟

- عمل على هذا الغلاف فريق أقل ما يقال عنه إنه فريق إبداعى ومحترف، ليظهر كما ظهر، ليس كعتبة أولى للكتاب، بل كمتن آخر مجاور لمتن الكتاب، وأنا كلى غبطة وفخر أن أرى هذا العمل الفنى/ النص الآخر- الغلاف- قد حقق رؤيتى الشخصية ليتكامل مع النص حول تأكيد الهوية، الهوية الوطنية بمعناها الأشمل والهوية الإبداعية من حيث الخط والمعمار والألوان، وتوزيع كل ذلك فى صفحتين أمامية وخلفية بتوقيع المصمم المبدع والفنانة التشكيلة الكبيرة والخطاط القدير والمختلف، وإضافة دخيلة على ذلك كله: كتابة بخط يدى رآها المصمم إضافة لا بد منها.

إذن، كل ذلك اجتمع ليتقاطع مع عنوان وتقسيمات المجموعة ونصوصها، كنص مجاور مبهر وفاتن فى رأيى- من شدة حبى له- والذى أتأمل أن يكون ذلك انطباع القراء أيضًا.

■ أقمت أماسى فى الوطن وخارجه تحت عناوين «جنين العبارة» و«مقام الزند»، وأيضًا «التجربة الغنائية- الشعرية الأولى» كيف وجدت جمهور الشعر وهل حقًا خفت الشعر وذهب الجمهور إلى محطة أخرى؟!

- فى البدء أود التنويه بأن هذه الأمسيات تم الإعداد لها لمدة ليست بالقصيرة استغرقت شهورًا، تخللها الكثير من النقاشات والتحضيرات، رفقة الصديق الفنان فاضل معتز الذى اقترح هذا المنجز ووضع الخطوط العريضة التى تمت مناقشتها، الفكرة كانت أن نقيم نسخًا من الأماسى تختلف فى طريقتها عن إقامة الأمسيات التقليدية نعبر بها الحدود- وهنا أنا لا أدعى بأننا أول من ابتكر هذه الخارطة- فقد حرصنا على أن تكون الموسيقى والغناء شريكين فى الأمسية ليسا تابعين للشعر، كذلك قام الصديق الفنان بقراءة مقاطع من نصوصى موسيقيًا وأضاف أغنيات تناسب المكان والحضور خصصها لكل أمسية على حدة، أضفى ذلك عليها زخمًا وصدى كبيرًا فى المشهد الثقافى- الفنى، كذلك حرصنا على ألا يكون للأمسيات عريف يديرها، فقد كنا نحن الاثنان نبدأ بالترحيب بجمهورنا والولوج مباشرة فى البرنامج، وهذا أيضًا لقى استحسانًا لدى الحضور، أما فيما يتعلق بالإقبال على الحلقات الثلاث فقد كان الحضور كبيرًا ونوعيًا، أقول نوعيًا لأن الشعر كما كنت ولا أزال أقول، كائن نخبوى له مريدوه الذين يدينون له بالولاء، وهذا ينسحب على الموسيقى الإبداعية أيضًا، لذا لا أرى أن الشعر خفت صوته أو هجره جمهوره إلى محطات أو ضفاف أخرى، فهو منذ نشأته- وهنا حديثى حول الشعر الحقيقى بالتحديد- لم يكن عبر سيرورته التاريخية إلا نخبويًا.

■ بعد ثلاثة دواوين وعمر محفوف بالعمل على الكتابة ما الذى كشفته نفسك لك؟!

- إن كانت النفس فى بعدها وفكرتها المثالية فهى للحق أقول، لم تكشف لى شيئًا يذكر، لأن الممعن فى الاحتجاب غير قادر أو ممكن الانكشاف، فانكشافه احتجاب أكثر عمقًا وذهابًا نحو طبقة أشد غورًا، فهو ينكشف كى يحتجب أكثر، وهذا ما يخادعنا به العقل أحيانًا، أما إذا كان المقصود من السؤال عن النفس الحاضرة الماثلة فى العالم، فهى دليلى الذى تشعل لى القناديل كلما أطلقت عقال خطواتى نحو المضى قدمًا فى الطرقات المظلمة، هذه النفس التى ما تنفك تخلع أثوابها وتتكشف لكل من أراد أن يكون مرآة لها، أو لكل من ارتضى لنفسه أن يكون خدينًا لها، لا على سبيل التبعية، بل على سبيل الاختلاف المؤتلف، فهى المرحِبة بالقرناء، الذين يجعلون من غربتها أمانًا ومن وحدتها كثرة، هكذا بلا مواربة ولا ريبة ولا خيفة، أستطيع الجزم بأنى أكتشف نفسى وأكشفها من خلال الحواس التى هى فى ذاتها شديدة المعرفة والتجلى، ومن خلال الآخر الذى تذوب معه الفوارق، الفوارق بين الأنا والهوَ.