حارسة الهوية.. شهيرة محرز: المجتمع فقد احترامه لتراثه.. واختار ارتداء جلد غيره

- نحن تاريخيًا أقدم وأكبر دولة مُنتجة للنسيج الراقى الذى كان العالم كله يتهافت عليه. لاستعادة هذه القوة يجب الاستثمار فى التعليم والصحة والإسكان.

- حسن فتحى هو من قدمنى إلى مصر الحقيقية

- التراث المصرى يتعرض للتصفية منذ عقود

- اكتشفت 30 ز يًا مختلفًا فى الدلتا.. وتغير ملابسنا جزء من «الاستعمار الثقافى»

- استخدام كلمة «بلدى» باستعلاء سلوك طبقى عند المتعلمين والفئات الأعلى دخلًا

فى زمن تتسارع فيه موجات «الاستعمار الثقافى»، مُهدِّدة ما تبقّى من ملامح الهوية المصرية، تقف الباحثة والكاتبة شهيرة محرز، خبيرة الفن الإسلامى والتراث والأزياء التقليدية المصرية، كواحد من أهم الأصوات التى كرّست حياتها لحماية التراث المادى والرمزى للمصريين.

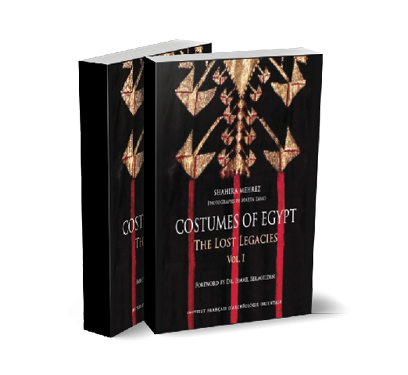

ما بين الأزياء التقليدية التى تنقرض بصمت، والعمارة الشعبية، خاضت صاحبة كتاب «الأزياء المصرية- التراث المفقود» رحلة بحث امتدت لأكثر من 5 عقود، متنقلة بين قرى الدلتا وواحات الصعيد وسيناء والنوبة، توثّق ما لم يلتفت إليه كثيرون، وتعيد الاعتبار لذاكرة بصرية كاملة كانت مهددة بالضياع.

فى الحوار التالى مع «حرف»، تكشف «حارسة الهوية»، كما يصفها متابعوها، أسرار مشروعها فى جمع الأزياء المصرية وتصنيفها وقراءتها كوثائق تاريخية، وتحكى عن اللقاء الذى غيّر مسار حياتها مع المعمارى الكبير حسن فتحى، والرحلة التى قادتها إلى «أحواش الهَدَد» بحثًا عن ملامح العمارة المصرية الأصيلة.

■ بعد صدور كتابك «الأزياء المصرية- التراث المفقود».. ما اللحظة التى شعرتِ فيها بأن هذا المشروع بات ضرورة وطنية وليست مجرد بحث علمى؟

- أشعر منذ عقود بأن التراث المصرى يتعرض للتصفية تدريجيًا. اهتمامى الحقيقى به بدأ منذ سبعينيات القرن الماضى، عندما كان يمكننى اللحاق بما تبقى من إرثنا الثقافى. فى ذلك الوقت لم يكن هناك متحف يعرض التطور التاريخى للملابس المصرية سوى «متحف التراث الشعبى» فى الغورية، وكان فى طريقه إلى الاندثار، بينما كان «المتحف الزراعى» مغلقًا تمامًا.

عندما بدأتُ البحث، كان الاهتمام بالملابس المصرية شبه منعدم. كنتُ أنا وزميلتى الراحلة نعمت كامل، الموجهة الأولى فى مدارس الإسكندرية للفنون التشكيلية، نذهب إلى قرى بعيدة عن خطوط السكك الحديدية، حيث العزلة الجغرافية ساعدت الأهالى على الاحتفاظ بتراثهم. فى دلتا النيل كنا نزور قرى لا توجد بها محطة قطار، وكانت النساء يرتدين «جلابية بسفرة» يغلب عليها اللون الأسود.

بحثنا فى الأسواق الشعبية عن الأقمشة، كنا نشتريها، ثم نبحث عن خيّاط يفصّلها على طريقة الملابس القديمة فى هذه القرى. من خلال ذلك اكتشفت وجود ما يقرب من ٣٠ زيًا مختلفًا فى قرى الدلتا. وعندما اطلعت على أرشيف الجامعة الأمريكية، وجدت صورًا لملابس مشابهة لما جمعناه، ما أكد صحة ما توصلنا إليه.

أما فى صعيد مصر، فكانت جلابيات «التلى» منتشرة. وفى سيوة وسيناء ظهرت بعض الملابس التقليدية، لكن انتشارها كان محدودًا، خاصة بين عامى ١٩٦٧ و١٩٨١ خلال الاحتلال الإسرائيلى لسيناء. وبعد الثمانينيات تغيّرت الملابس بشكل كبير، وهو ما أعتقد أنه جزء من عملية «الاستعمار الثقافى» التى عمل الغرب من خلالها على تفكيك تراثنا.

حتى اللغة تأثرت، فمثلًا كلمة «بلدى» باتت تُستخدم أحيانًا بنبرة استعلاء، وهو سلوك طبقى عند المتعلمين والفئات الأعلى دخلًا. بينما الشعب البسيط ظل متمسكًا بما هو طبيعى وأصيل.

بدأت جمع المعلومات منذ الثمانينيات رغم صعوبة الظروف، ولم أشرع فى كتابة الكتاب إلا بعد أن تقدّم بى العمر. وبعد ١٠ سنوات من العمل أصدرت كتابى الأول «ملابس وادى النيل وواحاته»، وأنا الآن بصدد إصدار كتاب عن بدو مصر، وآخر عن مكملات الملابس، ورابع عن مصاغ مصر.

■ وثّقتِ تاريخًا منسيًا لملابس النساء من النوبة وسيناء والصعيد والواحات.. ما أكثر اكتشاف أثّر فيكِ خلال عقود من البحث والتنقل بين هذه المجتمعات؟

- منذ كتابى الأول، أدركت أن دراسة الأزياء ليست بحثًا فى أشياء تُرتدى، بل فى وثائق مادية تكشف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات. فعندما تجمع أزياء منطقةٍ ما، يمكنك أن تحدد بسهولة مستوى الرخاء أو الأزمات التى مر بها سكانها.

هذا ما يهمنى: أن الملابس توحّد الوطن، فنحن شعب واحد، وهذه سمة مشتركة بين مجتمعات المنطقة، فى مصر والعراق وسوريا، بعكس الغرب، حيث تختلف الرموز والعادات بين كل منطقة وأخرى.

شهدتُ منذ السبعينيات وحدة الرموز فى مصر. فمثلًا، الرموز التى رأيتها فى النوبة بالقرنين الرابع والخامس الميلاديين، وجدتها لاحقًا فى سيوة نهاية القرن العشرين. هذا الاستمرار دليل على قوة وحدة الثقافة المصرية عبر العصور.

فى كتابى الثانى أتطرق إلى بدو مصر، الذين جاءوا بعد الفتح الإسلامى. توقعت أن تتأثر أزياؤهم بمصادر خارجية. لكننى فوجئت بأنهم اندمجوا تمامًا مع المجتمع المصرى، ما يؤكد قوة التراث المحلى. أبناء المدن وحدهم تأثروا بالغرب منذ القرن السادس عشر مع انفتاح الأسرة المالكة وتغير أذواقها.

التفاصيل الصغيرة تكشف الكثير: فى شمال سيناء، تكمّل الملابس الثوب الفرعونى القديم بشكل واضح، و«بدو أولاد على» فى الساحل الشمالى يرتدون «التلفيحة»، التى دخلت مصر فى العصر البطلمى. وفى صعيد مصر، تطوّرت «الهولالية» إلى «الجبة» الحالية، وهى امتداد لـ«الجبة» البطلمية المعروفة باسم «شيتون» أو «كارنس». هذا كله يبرهن على الاندماج العميق بين الثقافات داخل مصر، وعلى أن التراث كان لفترة طويلة هو الرابط الذى يلمّ شمل المصريين.

■ تعتبرين أن الأزياء وثيقة تاريخية تكشف الهوية.. كيف يمكن للقارئ العادى أن «يقرأ» قطعة ملابس مثلما يقرأ نصًا أثريًا؟

- النص التاريخى ليس منفردًا، ويجب التعامل مع الأزياء بنفس الطريقة. فمثلما تختلف روايات المؤرخين: المقريزى، وابن تغرى بردى، وابن إياس، وفق زاوية النظر ودرجة الأمانة، يجب أن تُقرأ القطعة التراثية عبر مصادر متعددة.

إذا قرأت نصًا واحدًا أو رأيت صورة واحدة، فلن تفهم السياق. وهذا ما تفعله بعض المتاحف الغربية حين تعرض زيًا واحدًا وتقدّمه باعتباره «الزى المصرى»، بينما قد يكون من فترة مختلطة أو سياق لا يمثل الحقيقة. لذا يجب مقارنة القطع بما يسبقها بـ٥٠ عامًا وما يلحقها بـ٥٠ عامًا ليكتمل المعنى.

■ واجهتِ التعليم الغربى وانتقدتِ عنصريته تجاه الحضارات الشرقية.. كيف أثّر هذا الاحتكاك المبكر على مشروعك للدفاع عن الهوية المصرية؟

- نشأت فى مدارس أجنبية علمتنا أسس البحث العلمى: التحليل، جمع المعلومات، الوصول إلى النتائج. وهذا التعليم جعلنى أفهم لاحقًا الرؤية الاستعمارية التى كانت تُفرض علينا. كانت مدارسنا مُستعمَرة فكريًا، إذا تحدثنا بالعربية كانوا يعاقبوننا ويقولون: «ما تتكلموش زى ولاد العرب»، وكأننا لسنا عربًا!

أمى رفضت إلحاقنا بمدرسة «فيكتوريا كوليدج»، رغم أنها كانت وجهة الطبقة الراقية. قالت: «أريد أولادى رجالًا من بلدهم»، وأدخلتنا مدرسة «الراهبات الأرمن».

درست فى الجامعة الأمريكية، بعد تجربة قصيرة فى كلية الصيدلة خفت خلالها من نظرة المجتمع. التعليم فى الجامعة الأمريكية كان بينيًا. درست الكيمياء إلى جانب تاريخ مصر، ودرست مع د. عفاف لطفى السيد. وهناك وجدت نفسى أتجه إلى تاريخ الفن الإسلامى، واكتشفت ما كنت أجهله عن العمارة السكنية المصرية.

سمعت عن المعمارى حسن فتحى، الرجل الذى أراد أن يعيد صياغة العمارة المصرية من التاريخ إلى المستقبل. بحثت عنه عامين، وعندما التقيته عام ١٩٦٦ فتح أمامى أبواب العالم الحقيقى للعمارة المصرية، ونصحنى قائلًا: «دورى عليها فى أحواش الهدد». ومنذ ذلك الوقت بدأت أجمع كل العناصر المعمارية التى يتم هدمها من أبواب وشبابيك وغيرهما.

■ بدأتِ جمع الأزياء التقليدية قبل سن الـ٢٠، وارتديتِ الجلابية المصرية فى وقت كان الاندفاع نحو الموضة الغربية هو السائد.. ما الذى دفعكِ لاتخاذ هذا القرار الجرىء؟

- تعليمى الجيد جعلنى أدرك أننا أقدم حضارة، فكنت أتساءل: لماذا أرتدى ملابس الأجانب؟ لماذا لا يكون لى زىّ يعبر عنى؟ تعرضت لانتقادات كثيرة، كان الجميع يستغرب ما أرتديه، حتى الرجل الذى يعمل فى منزلنا كان يسألنى: «حضرتك بتلبسى كده ليه؟ ما عندِكيش فلوس تشترى زى البنات؟». كانت أمى وحدها التى لم تنتقدنى. كانت تختلف معى لكنها تمنحنى حرية الاختيار. مع الوقت أدركت أن هذه ليست ملابس، بل تراث. ومن هنا بدأت أجمعه لا كقطع أرتديها، بل كوثائق لهوية مصرية أصيلة.

■ مشروع التطريز فى العريش تحول من مبادرة صغيرة إلى شبكة تضم أكثر من ١٠٠٠ عاملة.. ماذا تعلمتِ من البدويات هناك؟

- بدأ العمل فى المنطقة من خلال منظمات الـ«مينونايتس»، وهى جماعات مسيحية متدينة لا تتدخل فى الدين، وتعمل فقط على تنمية المجتمعات الفقيرة. هم على العكس تمامًا من الهيئات الأمريكية مثل «USAID» التى تهدف لربط الاقتصاد المحلى بالولايات المتحدة.

بدأت الـ«مينونايتس» عملها فى القدس عام ١٩٦٧، ثم فى سيناء، فى وقت كانت المرأة لا تمتلك أى وسيلة لزيادة دخلها. ومع الوقت ظهرت مبادرات زراعية ومشاريع لتربية الأرانب، ثم مشاغل التطريز التى سمحت للنساء بالعمل من منازلهن.

عندما طُلب منى إدارة المشغل، بدأت بـ٣ سيدات، ثم توسع العدد إلى ١٣ أو ١٤، وبلغ عدد الأسماء المسجلة أكثر من ١٢٠٠ امرأة، رغم أن العمل لم يكن دائمًا لكلّهن.

بعد ٢٠١٠ تراجع النشاط بسبب الظروف الأمنية، لكنى حافظت على العاملات اللاتى يعتمدن على المشروع. كما اشتريت بيتًا من الطوب اللبن حفاظًا على ما تبقى من نماذج العمارة التقليدية فى سيناء قبل أن تختفى تمامًا.

■ تصفين «فشلنا فى العودة إلى أزيائنا التقليدية» بأنه «أحد أكبر إحباطاتك».. ما الذى يمنع المجتمع المصرى اليوم من استعادة هذا التراث؟

- للأسف، فقد المجتمع احترامه لتراثه، واختار أن يرتدى «جلد غيره». نحتاج أولًا لاستعادة احترام الذات والاعتزاز بالأصول والهوية.

■ أشرتِ إلى أن «الغرب يصنع الموضة ليجعلنا مستهلكين دائمين.. كيف يمكن للأزياء المصرية اليوم أن تصبح «قوى ناعمة» تُصدَّر للعالم؟

- نحن تاريخيًا أقدم وأكبر دولة مُنتجة للنسيج الراقى الذى كان العالم كله يتهافت عليه. لاستعادة هذه القوة يجب الاستثمار فى التعليم والصحة والإسكان. صناعة «التلّى» كانت نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا، لكن بعد حقبة «عبدالناصر» تحولنا من دولة منتجة إلى مستوردة، نصدر القطن خامًا بدل تصنيعه محليًا. إذا استعدنا الصناعة الحقيقية سنستعيد القوة الناعمة.

■ تحدثت عن صراع الهوية داخل أسرتك، وثقافتك «الفرنسية- المصرية».. كيف ساعدكِ حسن فتحى فى إعادة تعريف هويتك الفنية والشخصية؟

- حسن فتحى هو من قدمنى إلى مصر الحقيقية. كانت علاقتنا ببلدنا علاقة زائر لا مواطن. كنا نرى القرى مثل السياح، لا نختلط بأهلها. رافقته فى رحلاته إلى الحمام والصعيد والفيوم والواحات، ودخلنا خيام البدو. رأيت مصر وهى تمر بمرحلة تحول معمارى وثقافى. وعندما اقترح تصميم جزء من منزلنا بعد هده، أقنعت والدتى بالسماح له بتصميم الدور الأخير، وكان ذلك بداية علاقتى المباشرة بالعمارة المصرية.

■ ما المشروع الجديد الذى ترين أنه خطوة ضرورية لاستكمال حلمك؟

- أتمنى إتمام مشروعى الكبير المكوّن من 4 كُتب: كتاب «ملابس وادى النيل»، وكتاب «بدو مصر»، وكتاب «مكملات الملابس»، وكتاب «المصاغ المصرى». هذه الخطوة التى أراها ضرورية لاستكمال توثيق تراثنا.