عن التجديد وأحوال الثقافة والسياسة وأشياء أخرى

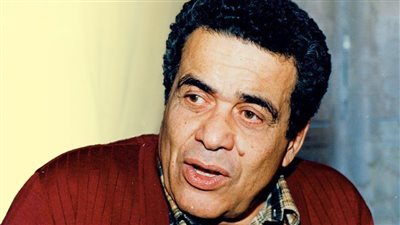

جابر عصفور قال لى

- دعا لضرورة وجود تفسير عصرى للقرآن

- حققت المجموعات الداعية إلى الدولة الدينية أكثر من انتصار نتيجة فساد الخصوم

- المؤسسة الدينية هى سبب أزمة التجديد بل هى سبب عدم وجود تجديد دينى فى مصر

- من كفر مسلمًا فقد باء بها ووقع فى ذنب عظيم

- النخبة تعيش فى صراعات على مكاسب شخصية ورخيصة

- خطابات الإسلام السياسى مسنودة بدعم استعمارى منذ سقوط الخلافة العثمانية

- هناك شروط بالطبع لتجديد الخطاب الدينى منها العقلانية ثم متابعة العصر الحديث دون تردد

- بعد 25 يناير ارتفعت درجة الأمية الثقافية حتى عند الشباب

- أصبحت الثورة ومصر فريستين سهلتين للإخوان المسلمين ورأينا القرضاوى يخطب فى ميدان التحرير كأنه خمينى

فى العام 2007 كنت مشغولًا بمعركة صحفية وصلت إلى قاعات المحاكم على هامش دعوتى لإعادة النظر فى الأحاديث الواردة فى كتب الصحاح، تأسيسًا على كتابات واجتهادات كثيرة رأت أن هناك من بين هذه الأحاديث ما يتعارض مع القرآن الكريم، وما يخالف المنطلقات الكبرى التى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤسس دعوته الإنسانية الشاملة من خلالها.

ورغم كثرة الاستدعاءات إلى النيابة والتحقيق الذى امتد لأسابيع والوقوف أكثر من مرة فى المحكمة، إلا أننى تابعت باهتمام أصداء دعوة أخرى مهمة، طالب أصحابها بضرورة أن يكون هناك تفسير عصرى للقرآن الكريم، على ألا يقتصر هذا التفسير على رجال الأزهر، لكن يجب أن يشارك فيه متخصصون من مختلف المجالات العلمية والأدبية.

كان الدكتور جابر عصفور الذى كان وقتها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أحد أطراف هذه الدعوة.

فى أحد مساءات شهر فبراير كان الدكتور جابر ضيفًا على برنامج «البيت بيتك» بالتليفزيون المصرى لمناقشة هذه الدعوة.

لم يكن الدكتور جابر وحده، بل جلس أمامه الشيخ جمال قطب وهو عالم أزهرى كان وجهًا معروفًا وشهيرًا وقتها.

كانت الفكرة التى تمسك بها جمال قطب فى الحوار أن جابر ليس متخصصًا لا هو ولا غيره، ليسوا أزاهرة، وعليه فليس من حقهم أن يتصدوا للحديث عن تفسير القرآن.

دفع الدكتور جابر حجة قطب بأن الإمام محمد عبده وهو مَن هو فى عالم الفكر الإسلامى قال: لكل مسلم أن يفهم عن كتاب الله وعن رسوله بدون توسيط أحد من سلف أو خلف، وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يُحصّل من الوسائل ما يؤهله للفهم.

لم يقتنع قطب بما قاله جابر، فاستشهد عصفور بنموذح الكاتب الكبير عباس العقاد الذى تفوق فى علوم الدين على علماء الأزهر- أو كثير منهم- بالرغم من أنه لم يكن من المتخصصين- حسب قولهم- وإنما كوّن عقله بالدراسة الشخصية.

حاول قطب أن يفسد استشهاد جابر.

قال له: إن العقاد مثل نادر لا يُقاس عليه، لكن التفسير يحتاج إلى متخصصين، فهل يمكن لغير الطبيب أن يتقدم إلى مريض ليجرى له عملية جراحية؟

لم يدرك قطب ضرب عصفور المثل بالعقاد الذى نافس علماء الدين ولم ينافس الأطباء والمهندسين، وذلك لأن علوم الدين من العلوم الإنسانية التى يمكن لدارس مجتهد أن يلم بأطرافها، فهى ليست علومًا طبيعية مثل الطب والهندسة لها بدايات وتراكمات واكتشافات وتجارب، يصعب سبر غورها على الدارس الفرد، إنما علوم الدين تجود برحيقها على كل قارئ ينهل منها بتركيز وفهم، وتمنح ثمرتها لكل دارس لها بتدبر ووعى، ما جعل العقاد يستوعب كل علوم الدين رغم أنه لم يلتحق بالأزهر.

اختلط على بعض المتابعين للحوار الأمر، فاعتقدوا أن جابر عصفور شارك فيه، لأنه وضع كتابًا أطلق عليه «التفسير العصرى للقرآن»، وهو ما لم يكن صحيحًا، فليس لجابر كتاب بهذا الاسم، لكن كانت له إسهامات كثيرة فى وضع ما يمكن أن نطلق عليه «فقه التجديد»، وهو الفقه الذى وضعه بين سطور مقالاته وحواراته وكتبه التى تصدى فيها لأفكار الجماعات المتطرفة وأفعالها.

لا تقتصر مخاطر الدولة الدينية على إلغاء الحريات بكل لوازمها وإنما يمتد الخطر إلى إلغاء معنى المواطنة

لجابر عصفور كُتب كثيرة وضعها جميعها لمواجهة التطرف والتغول على حرية الإبداع والتفكير، بل كان مهمومًا بقضية التنوير، وهو ما تكشفه لنا عناوين كتبه ومنها «محنة التنوير»، و«دفاعًا عن التنوير»، و«هوامش على دفتر التنوير»، و«أنوار العقل»، و«آفاق العصر»، و«نقد ثقافة التخلف».

أما كتابه « ضد التعصب» فهو الأهم بالنسبة لى، لأنه كتب عن تجارب مهمة فى معركة التنوير ضد الإظلام.

يصدر جابر كتابه بمقولة مؤسسة للدكتور طه حسين، يقول فيها: هذه الحرية التى نطلبها للأدب لن تُنال لأننا نتمناها، فنحن نستطيع أن نتمنى، وما كان الأمل وحده منتجًا، وما كان يكفى أن تتمنى لتحقق أمانيك، إنما تُنال الحرية يوم نأخذها بأنفسنا، لا ننتظر أن تمنحنا إياها سلطة ما، فقد أراد الله أن تكون هذه الحرية حقًا للعلم، وقد أراد الله أن تكون مصر بلدًا متحضرًا يتمتع بالحرية فى ظل الدستور والقانون.

ويقدم جابر عصفور لكتابه الذى كان عبارة عن مجموعة من المقالات والدراسات بأنه كتبها فى مواجهة تيار التعصب الذى أشاعته مجموعات التطرف الدينى بفصائلها المتعددة، وضد عمليات الانغلاق الموازية التى حرص هذا التيار على تثبيتها فى النفوس، وأخيرًا من منطلق الإيمان بضرورة التنبيه إلى المخاطر الناجمة عن عمليات القمع التى يمارسها هذا التيار ضد حرية الفكر والإبداع، وما تؤدى إليه هذه المخاطر من تدمير أحلام التقدم والعودة بالمجتمع كله إلى وهاد التخلف.

يضيف جابر: يتصل بذلك التنبيه إلى مغزى تركيز عمليات القمع على الطليعة المثقفة التى هى خط الدفاع الأول عن المجتمع المدنى وقيمه المحدثة، والهدف هو تقويض خط الدفاع بما يمهد لإسقاط مشروع الدولة المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى على السواء، وذلك هدف سياسى بالدرجة الأولى، حتى لو تخفى تحت شعارات دينية وأقنعة تبريرات اعتقادية، تعمل على التخييل بسلامة المنطلقات والإقناع بمبررات الانقلاب على كل ما هو مدنى.

فى كتابه استعرض جابر عصفور تفاصيل وكواليس معارك ثقافية عديدة.

كتب عدة فصول عن قضية نصر حامد أبوزيد التى كان طرفًا فيها وشاهدًا عليها، تقديرًا لقيمة هذا المفكر المتميز وأصالته، ودعمًا لكل المحاولات المبذولة لعودته إلى وطنه، ودعوة مجددة إلى إنهاء محنة الحكم الجائر المسلط عليه وعلى الجميع كالسيف الغادر- حكم بتكفيره وتفريقه عن زوجته- وتحية إلى كل الذين وقفوا إلى جانبه.

وكما كتب عن قضية نصر أبوزيد كتب عن غيرها من القضايا، مثل قضية أحمد البغدادى الذى حُكم عليه بالسجن فى الكويت لردعه عن مواصلة اجتهاده، وانتقد فتح أبواب السجن لإرهاب مبدع مثل مارسيل خليفة فى لبنان، أو مبدعة مثل ليلى العثمان فى الكويت، وتعرض لرواية حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر»، وما جرى لها ولمؤلفها عندما نُشرت فى مصر من مطارادت وتكفير، وتصدى لعمليات تكفير شعر عبدالعزيز المقالح وأفكار ورؤى حسن حنفى وروايات محمد عبدالمولى.

وضع جابر عصفور منهجًا لكتابه فى جملة معبرة قال فيها: إنه زمن التعصب الذى علينا أن نمضى فى الكتابة ضده، ما دمنا لا نملك إلا الكلمات التى تكشف عن جرح الواقع فتبدو كالصدق العريان.

ويضيف فى ختام كتابه: إن حياتنا أصبحت فى حاجة إلى تكرار الكثير من الأفكار التى كنا نحسبها بديهيات من قبل، وذلك بسبب صلف التعصب الذى يريد أن يستأصل وجود حتى البديهيات المتعلقة بحرية الفكر والإبداع وحضور الدولة المدنية وقيم المجتمع المدنى على السواء، وأتصور أن بعض التكرار من هذه الزاوية وحدها وفى هذا السياق تحديدًا شكل آخر من أشكال الكتابة ضد التعصب.

انتهى جابر عصفور من كتابة مقدمة كتابه فى الأول من يوليو من العام ٢٠٠٠، ودفع به إلى المطابع وبمجرد خروجه إلى باعة الصحف واستقراره على رفوف المكتبات وجد من يتصدى له، والمفاجأة أن مَن تصدى للكتاب لم تكن الجماعات المتطرفة، بل كانت جبهة علماء الأزهر هى من فعلت ذلك.

فى ١٧ يناير من العام ٢٠٠١ أصدرت الجبهة بيانًا وصفت فيه «ضد التعصب» بأنه كتاب يستهدف الإجهاز على الأمة والتمكين لبنى صهيون.

يقول البيان: دافع صاحب كتاب «ضد التعصب» عن كل الأعمال الفنية الخارجة على الشرع والقانون لا فى مصر وحدها، بل ذهب فيه مدافعًا عن كل عمل ماجن أو مُغرض فى بعض البلاد العربية بحجة أن إدانة أو محاكمة هؤلاء الشواذ هو قتل للمبدعين والإبداع، وحرب للدولة المدنية، وكأن الدولة المدنية فى حسبان هذا الكاتب وأمثاله من كهنة المجلس الأعلى للثقافة ما هى إلا صورة طبق الأصل من الماسونية الفاجرة الداعرة.

لم يتوقف جابر عصفور أمام هذا البيان، بل كان متوقعًا له، ترك من كتبوه خلف ظهره، وذهب ليواصل عمله وكتاباته.

هذه الهجمة الشرسة على جابر عصفور، لم تجعله يتراجع أو يتنازل عن قضيته الأساسية وهى الانتصار للدولة المدنية، فبخلاف دعوته إلى ضرورة وجود تفسير عصرى للقرآن ودفاعه عن ذلك، فإنه فى العام ٢٠٠٧ أيضًا خاض معركة فكرية مهمة كان عنوانها «مخاطر الدولة الدينية».

فى هذا الوقت كان قد صدر كتاب مهم لواحد من علماء الأزهر المجددين هو الدكتور عبدالمعطى بيومى عنوانه «الإسلام والدولة المدنية».

ذهب بيومى فى كتابه إلى أنه ليس فى الإسلام سلطة دينية، ولا دولة دينية، فدولة الإسلام مدنية لها إطار أخلاقى قيمى دينى، لكنها من الداخل تُعمِل العقل والاجتهاد، وتعطى للخبرة الإنسانية مجالًا واسعًا جدًا، كما تقوم على أسس رئيسية هى أن الأمة مصدر السلطات، وعلى فصل السلطات الثلاث، وعلى عقيدة تشكل النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

ويضيف بيومى: الإسلام لم يضع شكلًا محددًا للنظام السياسى، لكنه وضع له أربع ركائز أساسية يقوم عليها النظام الأساسى فى الإسلام هى: المساواة والحرية والعدالة والشورى، وإذا طُبقت هذه الركائز يكون الحكم إسلاميًا سواء كان جمهوريًا أو ملكيًا، وإذا أُغفلت ركيزة أو اثنتان وحتى لو أقمت نظام خلافة وسميت نفسك أمير المؤمنين لا يصبح النظام إسلاميًا.

تلقف الدكتور جابر عصفور وكتب عنه فى جريدة الأهرام أربعة مقالات، حدد فيها رؤيته للكتاب.

أشار عصفور إلى أن كتاب بيومى تبنى فكرتين أساسيتين.

الأولى أن الدولة الإسلامية مدنية تلتمس فى صورتها الأصيلة للإسلام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.

والثانية أن هذه الدولة بناها الرسول على الديمقراطية التى أنتجتها الشورى الأصيلة، وهى لا تقل فى قيمتها وضمانها للحريات وحقوق الإنسان عن أى دولة حديثة معاصرة، بل هى بتراثها أصل الديمقراطيات الحديثة بلا مبالغة.

ويضعنا جابر فى قلب رؤيته عن كتاب بيومى، يقول: لا سبيل إلى البرهنة على ما ذهب إلى الدكتور عبدالمعطى بيومى إلا بقراءة جديدة لتراث قديم فى ضوء حاجاتنا وواقعنا المعاصر، وهو الأمر الذى لا يتم من غير تأويل للوقائع وتفسير للنصوص، وهو التأويل الذى يكون من شأنه إثبات أن الدولة الإسلامية فى صورتها الأصلية أرست أسس الدولة المدنية ومظاهرها، وأن الفكر الغربى لم يأتِ بمظاهر الدولة المدنية، وأسسها إلا بعد تأثره بالتراث الإسلامى.

عاد جابر عصفور بعد ذلك إلى هذه القضية فى العام ٢٠٠٧ وكتب سبعة مقالات نشرها فى جريدة الأهرام بعنوان « مخاطر الدولة الدينية»، وهى المقالات التى اشتبك معها الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وقتها بمقال نشره فى جريدة «صوت الأزهر» فى ٢٣ فبراير ٢٠٠٧، وكان عنوانه «هذا هو الإسلام.. أين هى الدولة الدينية؟ مناقشة هادئة مع الدكتور جابر عصفور».

استعرض الدكتور طنطاوى ما جاء فى مقالات الدكتور جابر عصفور، وحدد منها الآتى:

أولًا: الدولة الدينية هدف لمجموعات الإسلام السياسى من ناحية، وشعار لمجموعات التطرف الدينى من ناحية موازية.

ثانيًا: حققت المجموعات الداعية إلى الدولة الدينية أكثر من انتصار نتيجة فساد الخصوم، وقد أدى ذلك إلى كوارث وخيمة، مثل المذابح التى حدثت فى الجزائر، واتساع دراما الاغتيال للمسلمين الذين أصبحوا موصومين بالكفر، لا لشىء إلا لأنهم لم يقبلوا بفكرة الدولة الدينية، خصوصًا من المثقفين الذين أصبحوا هدفًا للاغتيال فى الجزائر ومصر وغيرهما من الأقطار العربية.

ثالثًا: المجموعات الداعية إلى الدولة الدينية تحتكر تفسير الدين على حسب هواها، وتلغى الاجتهاد الذى يحل محله الاتباع، وإحلال النقل محل العقل.

رابعًا: نحن نشكو من نقص الحريات وتقلصها فى الدول التى تزعم أنها مدنية، ولكن لا حرية على الإطلاق فى الدولة الدينية فى حال وجودها، فطبيعتها قائمة على الإجماع والتسلط المقرونين بضرورات الطاعة والتصديق والإذعان، ولا تسمح بوجود الحريات بمعناها السياسى.

خامسًا: لا تقتصر مخاطر الدولة الدينية على إلغاء الحريات بكل لوازمها، وإنما يمتد الخطر إلى إلغاء معنى المواطنة، وتحويل الانتماء من الوطن إلى المُعتقد، الأمر الذى يؤدى إلى الاحتقان فى العلاقة بين أبناء الديانات المتعددة فى الوطن الواحد، وتحل العصبية البغيضة محل التسامح، وتحدث الفتنة، وتتحول العلاقة بين الأديان إلى علاقة حروب وصراعات.

سادسًا: الدولة الدينية ليست قرينة الاستبداد والتسلط فحسب، بل قرينة عدم وجود أسلوب واضح أو محدد لوصول الحاكم إلى الحكم، فالحكم النهائى لرجل الدين أو من يحل محله فى هذه الدولة سواء كان مجال هذا الحكم أمرًا عمليًا خالصًا، أو إشكالًا سياسيًا بالغ التعقيد.

وفى هدوء شديد يتحدث الدكتور طنطاوى: أحب أن أقول للأستاذ الدكتور جابر عصفور إن الذين ذكرهم فى مقالاته بأنهم ينادون بالدولة الدينية، ثم وصفهم بأنهم يقتلون ويخربون ويحتكرون الفهم السليم للدين على أنفسهم، هؤلاء الدين برىء منهم، والعقل السليم برىء منهم، والقول الطيب برىء منهم، والعمل الصالح برىء منهم.

ويضيف طنطاوى: يا دكتور جابر.. انقد كل من يتستر بالدين ثم يقول أو يفعل ما يخالف أحكام الدين، أما الدين ذاته فهو الهدايات التى أمر الله تعالى رسله أن يبلغوها للناس وأن يعملوا بها، وعندما نتكلم عن أمر له صلة بالدين أن نوضح أن الدين هدايات، من عمل بأحكامه كان على الهدى، ومن خالف ذلك كان فى ضلال مبين.

نفى الدكتور طنطاوى أن تكون هناك دولة دينية، لكنه لم ينفِ أن هناك دولة مرتبطة بالدين، فلم يكن متوقعًا أن يتبنى شيخ الأزهر موقف ورأى الدكتور جابر عصفور، لكنه على أى حال ناقشه بهدوء، ولم يكفره أو يُخرجه من الملة.

مضت الأيام بجابر عصفور وقامت ثورة ٢٥ يناير، ليجد نفسه وقد أصبح وزيرًا للثقافة فى حكومة أحمد شفيق، لكنه استقال منها بعد أيام، احتجاجًا على أنها حكومة الحزب الوطنى، وكأن شيئًا لم يتغير، ثم عاد جابر لوزارة الثقافة مرة أخرى بعد ثورة ٣٠ يونيو، وقضى فيها ما يقرب من ثمانية شهور من ١٧ يونيو ٢٠١٤ وحتى ٥ مارس ٢٠١٥.

خرج جابر عصفور من الوزارة على خلفية معركة مكتومة بينه وبين المؤسسة الدينية، وأقول مكتومة لأن تفاصيلها لم تعلن بعد، ورحل جابر فى العام ٢٠٢١ دون أن يفصح عما جرى، لكن أغلب الظن أن موقفه من قضية تجديد الخطاب الدينى كان السبب الأساسى فى مغادرته للوزارة.

يمكننا أن نفهم شيئًا من ذلك من قراءتنا لمقاله «صراع الخطابات الدينية فى مصر» الذى نشرته جريدة الأهرام فى ٢٤ يونيو ٢٠١٤ ورد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وقتها عليه فى جريدة الأهرام فى ٢٨ يونيو ٢٠١٤ بمقال عنوانه «خطابنا الدينى».

ذهب جابر فى مقاله إلى أنه منذ تأسيس الدولة المدنية الحديثة فى زمن محمد على، بدأ الفصل بين الدين والدولة، ونشأ خطاب دينى حديث ومستنير، يؤمن بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، وأخذ هذا الخطاب يتأسس بواسطة تراكم الجهود، ابتداء من الرائد الذى وضع أول أسسها، رفاعة الطهطاوى الذى أكمل ما فعله جمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده فى ميراث ممتد وتقاليد متتابعة تصل إلى الشيخ شلتوت، وتعبر منه إلى أمثال الدكتور محمود زقزوق وتلامذته إلى اليوم. ووصل هذا الخطاب الدينى المستنير إلى اكتماله فى زمن عبدالناصر.

لكنه يرصد فى الناحية المقابلة الخطاب المُعادى الذى لا يفصل بين الدين والدنيا، ويرى فى الخلافة أصلًا من أصول الإسلام نفسه، ولذلك كانت فجيعة منتجى هذا الخطاب بسقوط الخلافة العثمانية هائلة، فحاولوا استعادتها من خلال مفكرين سلفيين، أمثال الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنار» التى أصبحت- خصوصًا بعد وفاة الإمام محمد عبده- صوتًا للسلفية الوهابية والمنتسبة إلى ابن تيمية، وبعون من السفارة الإنجليزية بالقاهرة، تشكل خطاب يحمل ملامح مشابهة، هو الخطاب الدينى لجماعة الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا فى الإسماعيلية سنة ١٩٢٨، إيمانًا بأن الإسلام دين ودولة، والخلافة هى الأصل فى الحكم، وإعمالًا لمبدأ التمييز بين المواطنين، فلا وطن إلا للدين، ولا حاكم إلا للجماعة التى ترى فى نفسها واتباعها الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، ولم تكن جماعة الإخوان بعيدة عن جماعة ثالثة، تقوم هى الأخرى على وهم أنها الأحق بصفة الفرقة الناجية، وهى المجموعة التى آثرت احتكار مسمى «السلفية». وهى مجموعات بدأ تشكلها فى القرن التاسع عشر، واستمرت فى تعاقبها محافظة على انتسابها إلى حنابلة القرنين السابع والثامن الهجريين الذين رأت فيهم ما يغلق أبواب الاجتهاد، ويؤكد فضل السلف على الخلف فى كل الأحوال.

ويعتبر جابر أن هزيمة ١٩٦٧ كانت صاحبة أثر تدميرى على الخطاب القومى، خصوصًا حين وجدت الخطابات الدينية المقموعة، طوال المرحلة الناصرية، متنفسًا مع وصول السادات إلى الحكم، وانقلابه على الخطاب الناصرى بلوازمه الثلاثة: الحرية والاشتراكية والوحدة العربية، ثم جاء السادات الذى عينه عبدالناصر نائبًا له ليتولى الحكم، وليعمل على المخالفة الجذرية للتوجه الناصرى، فتحالف مع الجماعات الإسلامية للقضاء على بقايا الناصريين والقوميين واليساريين الذين عارضوه، معلنًا عن أنه سوف يبنى دولة العلم والإيمان، والعودة إلى أخلاق القرية التى كانت بمثابة محاولة لترتيب علاقات المدينة التى هى الأصل فى معنى الدولة المدنية.

من هذه النقطة- وكما يرى جابر- بدأ التحالف مع قوى الإسلام السياسى، وقد أغمض هذا التحالف الأعين عن ملاحظة الاحتقان الدينى الذى ترتب على بدايات التمييز ضد الأقباط، وذلك فى سياق عنف بدأ بحرق كنيسة الخانكة فى السادس من نوفمبر ١٩٧٢. وحتى عندما اتخذ السادات قرار الحرب فى السادس من أكتوبر ١٩٧٣، وحقق الجيش انتصاره الباهر، أخذ الخطاب الدينى المتحالف مع السادات فى تديين الحرب والانتصار، فتحدث ذلك الخطاب عن الملائكة التى حاربت مع الجنود، بوصفها نفحة من نفحات دولة الإيمان التى استبعد منها معنى العلم، وحدث تديين لكل مأثرة من مآثر التخطيط فى هذه الحرب.

يرصد جابر عصفور تصاعد خطاب جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة التى خرجت من معطفها، حتى يصل إلى الخطاب الأزهرى، الذى يرى أن صحوته بدأت فى العصر الحديث مع رفاعة الطهطاوى، وتأسس أكثر مع محمد عبده فى خطاب لا يزال الخطاب المستنير للأزهر.

ويعدد جابر العناصر الإسلامية لخطاب محمد عبده على أن للإسلام أصولًا خمسة.

أولًا: النظر العقلى لتحصيل الإيمان، فقد خلق الله فينا العقل لندرك وجوده به من حيث التأمل فى مخلوقاته، فالعقل هو حجة الله على خلقه، وهو أصل الإثابة والعقاب، وهو المائز بين الإنسان والحيوان، وهو أداة التحسين والتقبيح التى نعرف بها الشر فنجتنبه، والخير فنقبل عليه.

ثانيًا: قديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض، وهو ما يجعلنا ندرك أن الله لا يوصف بصفات خلقه، فهو «ليس كمثله شىء»، وقِس على ذلك كل ما هو من جنسه أو فرع منه.

ثالثًا: البعد عن التكفير، فليس لمسلم أن يكفر مسلمًا، فمن كفر مسلمًا فقد باء بها ووقع فى ذنب عظيم، فلا يعلم ما فى قلوب الناس إلا الله، والله لا يمنح هذا العلم إلا لأنبيائه وليس لبشر يدعون الوصاية على غيرهم باسمه، أو يحتكرون «الحاكمية» بالنيابة عنه، وليس للمسلم على المسلم إلا حسن الظن به.

رابعًا: فهو الاعتبار بسنن الله فى الخلق، وكيف أن معجزاته تظهر حتى فى أدق مخلوقاته، وتمتد ما بين الثرى والثريا.

خامسًا: أن الإسلام هدم بناء السلطة الدينية ومحا أثرها، حتى لم يبقَ لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم، فالإسلام لم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه، وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان مبلغًا ومذكرًا لا مهيمنًا ولا مسيطرًا، ولم يجعل لأحد من أهله سلطة أن يحل ولا أن يربط فى الأرض ولا فى السماء.

ويشير جابر إلى أن هذا الخطاب الأزهرى ظل شائعًا فى مصر إلى أن زاحمته خطابات دينية مُحملة بعنف خطابات محمولة على أعاصير غبار صحراوية، ومسنودة بدعم استعمارى منذ سقوط الخلافة العثمانية.

ويضع جابر ما يمكننا اعتباره خريطة للتجديد الدينى ومواجهة خطابات العنف على النحو التالى:

أولًا: خطابات العنف المتمسحة بالدين لا يمكن مواجهتها إلا بالفكر وجبهة ثقافية وطنية مؤتلفة، شعاراتها الاستنارة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بأطرها المرجعية المتمثلة فى مبادئ الحرية بكل أبعادها، والعدالة الاجتماعية والمعرفية، والكرامة الإنسانية، والاستقلال الوطنى، ولن تكتمل هذه المواجهة إلا بحضور الأزهر بوصفه منارة للاستنارة الدينية، وحارسًا للخطاب الدينى.

ثانيًا: استعادة قدرة الأزهر على إشاعة خطاب دينى مُستنير، من خلال الحوار الدائم بين علمائه ومثقفى الدولة المدنية المؤمنين بحرية الفكر وحق الاختلاف والحلم بمستقبل، طريقه الأسرع هو التوافق الوطنى.

ثالثًا: تأكيد الأزهر حياده السياسى، واحتضانه لكل القوى السياسية المدنية، والبعد عن الوظائف السياسية أو الحزبية للدولة، وذلك تأكيدًا لإعادة الاعتبار للمشيخة التى يجب أن تسمو وتعلو فوق كل القوى السياسية والمصالح الحزبية وغوايات المناصب الحكومية إلا ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

رابعًا: الوقوف بوضوح ضد أى محاولة لتديين الدولة، أو حشر الدين فيما هو من شئون دنيانا.

خامسًا: إعادة توسيع مساحات الاجتهاد، فيما أسماه بعض علماء الأزهر «فقه المستحدثات» المتصل بما لم ترد فيه نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية، ويتصل بمخترعات عالمنا المعاصر وآفاقه، ابتداء من نقل الأعضاء البشرية وبنوكها، مرورًا بمستحدثات العولمة الاتصالية، وانتهاء بالإبداعات الخاصة بالفنون: ابتداء من الموسيقى والأوبرا والباليه والنحت، وانتهاء بالسينما والمسرح، خصوصًا الأفلام التى تتخذ الأديان موضوعًا لها.

سادسًا: التطوير الشامل والجذرى للبرامج الدراسية الموجودة حاليًا، والتى لا يزال يدرسها طلاب الأزهر، وفيها ما دفع عددًا من هؤلاء إلى التأخْوُن أو الارتماء فى حبائل الشباك السلفية المتشددة، فانتهى الأمر إلى تحول عدد كبير منهم إلى تبنى خطابات دينية إقصائية، وهذا أول الإرهاب الدينى، ولا يعقل أن توجد كتب للفقه حتى اليوم تقول للطلاب إن فترة حمل المرأة قد تطول إلى أربع سنوات، أو أن نُعامل وزيرات فى الدولة أو رئيسة حزب أو رئيسة مجلس قومى للمرأة حسب آراء ابن تيمية وأمثاله، فكل الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة لا بد من تعديلها أو تغييرها لكى يقبلها العصر والتطور الحضارى.

سابعًا: القضاء على الطائفية الدينية، وتأكيد أنه لا فارق بين مسلم سُنى ومسلم شيعى أو مسلم أباضى، فالكل عند الله مسلمون، ولقد جاوزنا زمن التفرقة بين الناس على أساس المذهب أو الطائفة، فهى تفرقة لا تولد إلا الدمار الذى شهده لبنان ويشهده العراق، ودخلنا زمن المواطنة التى لا تمييز فيها بين المواطنين على أساس من جنس أو دين أو طائفة أو مذهب أو حتى ثروة.

لم يعجب ما كتبه جابر الأزهر، فتصدى له الدكتور عباس شومان، وكتب ردًا عليه، مفندًا ما ذهب إليه، وكان من أهم ما جاء فى رده:

أولًا: الدكتور عصفور هو واحد من الذين يبشرون بالتنوير الغربى القائم على الفلسفة الوضعية التى أثمرت العلمانية- التى فصلت الدين عن الدولة- وأحيانًا فصلته عن الحياة، وهو دائم الدعوة إلى «مدنية الدولة» التى تعنى- عنده- علمانيتها، وكثيرًا ما كتب- فى الأهرام- أن «المدنية» عنده هى العلمانية، ولكن لأن مصطلح العلمانية قد أصبح سيئ السمعة فإنه يستخدم مصطلح المدنية بمعنى العلمانية!

ثانيًا: ظلم الدكتور جابر رفاعة الطهطاوى عندما ادّعى عليه أنه تمثل أفكار التقدم الفرنسى فى معنى وأهمية الفصل بين الدين والدولة، وهو ظلم تجاوز الطهطاوى ليشمل الأزهر الذى كان الطهطاوى علمًا من أعلامه، ويشمل الثقافة المصرية التى يرعاها هذا الابن البار لمصر وللأزهر الشريف.

ثالثًا: ظلم جابر عصفور الإمام الكبير محمد عبده، وذلك عندما خلط بين مدنية الدولة عنده وبين علمانية فصل الدين عن الدولة، فلقد رفض محمد عبده الدولة الثيوقراطية والكهانة- الكنيسة الأوروبية- وقدم مدنية السلطة فى الدولة الإسلامية بديلًا عنها، قائلًا: إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التى عرفتها أوروبا، فليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة، وهى سلطة خولها الله لكل المسلمين، والأمة هى التى تولى الحاكم وهى صاحبة الحق فى السيطرة عليه، وهى تخلعه متى رأت ذلك فى مصلحتها، فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه، ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج «ثيوكرتيك» أى سلطان إلهى، بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من الأساس هو أصل من أجل أصول الإسلام.

رابعًا: لم يقف الدكتور جابر عصفور عند حدود ظلم الراحلين من علماء الأزهر الشريف، وإنما سولت له نفسه ظلم شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب، فحشره فى زمرة التنوير بين الداعين إلى مدنية الدولة بمعنى علمانيتها، ولقد نسى الدكتور عصفور أو تناسى أن الدكتور الطيب قد رفض عند وضع وثيقة الأزهر، وأثناء وضع الدستور مصطلح «المدنى» و«المدنية» لإدراكه أن هذا المصطلح فى معناه الأوروبى الحالى هو المقابل «للدينى»، ولأن البعض فى بلادنا ومنهم الدكتور عصفور يستخدمونه بمعنى «علمانى» و«علمانية».

كان هذا التراشق الصحفى دالًا على أن الأزهر يرفض ما يذهب إليه جابر عصفور، الذى اختار أن يخوض معركته حتى بعد خروجه من الوزارة، وهو ما جعلنى أجلس إليه وأستمع منه، وقد دارت بينى وبينه ثلاث محاورات.

الأولى منها كانت عبارة عن حوار صحفى مطول نشرته فى جريدة البوابة فى العام ٢٠١٦.

والثانية مداخلة هاتفية فى العام ٢٠١٨ فى برنامجى ٩٠ دقيقة.

والثالثة حوار تليفزيونى مطول فى نفس العام فى نفس البرنامج.

من عادتى فى حواراتى أن أكون منصتًا، لا أتداخل مع ضيفى إلا بما يستدعيه الحوار فقط، وهو ما جعلنى أعتبر أن جابر عصفور قال لى الكثير، وهذا بعض مما قاله لى، وقد اخترت أن آخذ منه ما قاله فى مسألة التجديد والخطاب الدينى على وجه التحديد، مع إشارات لقضايا أخرى كانت ولا تزال مهمة.

فى حوارى معه والذى نشرته فى جريدة البوابة فى ٤ فبراير ٢٠١٦ قال لى جابر عصفور: أعتقد أن حالة الحرية مثل أشياء كثيرة فى مصر مرتبكة، فنحن لم نصل إلى الدرجة المطلوبة منها، رغم أننا عبرنا ثورتين هما «٢٥ يناير» و«٣٠ يونيو»، وكان ينبغى أن ندخل فى إطار الحرية، خصوصًا أننا أكملنا خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب، لكن يبدو أن هناك عوامل كثيرة تحول دون أن تكون لدينا حرية بمعناها الكامل، والمعنى الذى أقصده هو المعنى الفكرى، فعلى سبيل المثال لا نزال نفاجأ بمجموعة من دعاوى الحسبة التى تنطلق ضد المثقفين، تتهمهم اتهامات غريبة بما يسمى «ازدراء الأديان»، وتكون النتيجة كما تابعنا محاكمة هؤلاء المثقفين وسجنهم، والغريب الذى لم يلتفت إليه أحد أن تهمة ازدراء الأديان فى الأساس تتعارض مع الدستور، الذى ينص على أنه لا مساس بالحرية، ولا توجد عقوبات سالبة لأى مثقف، وهى أمور فى النهاية تسىء إلى مناخ الحرية الذى ننشده.

ويضيف جابر: الغريب أنه فى الوقت الذى توجه فيه تهمة ازدراء الأديان للمثقفين الذين هم فى الأصل مع الدولة المدنية، نسمع ممن ينتسبون إلى السلفيين أنهم يزدرون الأديان فعلًا، ويزدرون معنى المواطنة فعلًا، والتصريحات التى تدل على ذلك كثيرة جدًا، وآخرها تصريح قيادى سلفى بـ«أن من لا يقر بكفر المسيحيين وأنهم كفار فهو كافر بلا شك»، والسؤال هنا الذى لا بد أن يجيب عنه المجتمع هو: أيهما أولى بتهمة الازدراء؟

لم ينتظر جابر إجابتى، أجاب هو: المثقفون أنصار الدولة المدنية الذين وقفوا مع «٣٠ يونيو»، لكى يقضوا على الإخوان المسلمين، حالمين بدولة مدنية ديمقراطية، أم هؤلاء السلفيون الذين يريدون أن نكون على المذهب الوهابى الذى لا يزالون متمسكين به؟.. الإجابة واضحة إذن.

قررت أن أقترب بجابر عصفور من مساحة تجديد الخطاب الدينى، اخترت أن أنطلق من أرضية السياسة، قلت له: إن الرئيس السيسى فعليًا كان أول من دعا إلى تجديد الخطاب الدينى، بل طرح ما اعتبره البعض متجاوزًا لثوابت كثيرة، وفجأة اتهمه البعض بأنه تخلى عمن دعوا إلى تجديد الخطاب.. هل توافق على هذا الرأى؟

قال جابر: قد يكون هذا الرأى غير دقيق إلى درجة كبيرة، والموقف كله يمكننى أن ألخصه فى أننى متعاطف مع الرئيس السيسى جدًا، لكن من الصعب أن نتجاهل ما جرى مع من قاموا بمحاولات لتجديد الخطاب الدينى، أنا أرى أن الرئيس فعليًا ليس محظوظًا كما كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر محظوظًا، فعبدالناصر خدمه القدر بوجود رجال كبار حوله، أما الرئيس السيسى فليس لديه رجال كبار حوله، مصر فى ١٩٥٢ كان بها بقايا الجيل الليبرالى القديم، لم يكن هذا الجيل قد اختفى بعد، فكانوا رجال دولة على أرقى مستوى، ونحن الآن للأسف عندنا نوع من التجريف فى النخب السياسية، ولا توجد لدينا النخب السياسية القادرة، ونرجو فى المستقبل من خلال حياة ديمقراطية سليمة أن تتشكل نخب سياسية جديدة، هذا عن النخب السياسية، أما النخب الثقافية فهى أيضًا تعيش فى أزمة، ويمكن أن ترصد صراعات كثيرة بينهم، وللأسف الشديد هى صراعات على مكاسب شخصية ورخيصة، وهم مشغولون فى هذه المعارك أكثر من انشغالهم بهموم وقضايا الوطن الحقيقية.

قلت له: كثيرًا ما تتحدث عن المؤسسة الدينية وترى أنها سبب من أسباب ارتباك مشهد الحريات فى مصر.. هل يمكن أن تشرح لى ذلك؟

قال: المؤسسة الدينية هى سبب أزمة التجديد، بل هى سبب عدم وجود تجديد دينى فى مصر، فليس من المعقول أو المنطقى أن تكون جزءًا من المشكلة، وأطالبك بحلها بمفردك، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا أشفق بالفعل على الأزهر، فهو الآن يمر بحالة صعبة، لقد كان على امتداد تاريخه زاخرًا بالمجددين العظام ابتداء من رفاعة الطهطاوى وحسن العطار أستاذه، وانتهاء بالدكتور محمود زقزوق، وهؤلاء للأسف الشديد ليسوا أتباعًا أو خلفاء، والأغلبية للأسف فى الأزهر للعقول غير المرنة.

استوقفته وقلت له: لقد خضت معارك كثيرة مع الأزهر ورجاله، هل تواصلت فى أى من مراحل الشد والجذب مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؟

قال: أنا أعرف شيخ الأزهر من زمان وأعتبره ولا أزال صديقًا، لكن اختلفنا، ويبدو أن الخلاف ليس من الشيخ الطيب، لكن من الظروف التى وجد فيها الأزهر نفسه، نحن جلسنا فترات طويلة من أيام السادات من سنة ٧٢ عندما تحالف السادات مع التلمسانى والإخوان المسلمين، وظهر بعدها لدينا نوع من المد الدينى، وأصبحت هناك عمليات تديين متتالية فى المجتمع، عمليات التديين هذه أثرت على الأزهر، جعلته يدخل فى مزايدات مع الجماعات الإسلامية، ليبدو أنه أكثر منها حرصًا على الدين، رغم أنه ليس فى حاجة على الإطلاق إلى هذا، وقد تم هذا دون أن ينتبه رجال الأزهر، وهو ما أدى بهم تدريجيًا إلى أن تغزوهم الاتجاهات السلفية.

طلبت منه أن يعطينى مثالًا على ذلك.. فالكلام لا يجب أن يمر على عواهنه؟

قال: على سبيل المثال كان هناك قبل عام ١٩٧٠ مشايخ للأزهر بناتهم سافرات، ثم بدأ ما يسمى بـ«الصحوة الإسلامية» وبدأت فكرة الحجاب، ووجدنا أن بنات مشايخ الأزهر تحجبن، وهنا أتساءل هل مشايخ الأزهر هؤلاء الذين لم تكن بناتهم فقط بل وزوجاتهم محجبات هل كانوا كفارًا مثلًا؟ لقد جرفت عمليات التديين المستمرة الجماهير المصرية فى طريقها، وكان طبيعيًا أن يتأثر بها الأزهر، هذا غير الغزو الفكرى الذى تعرض له من السلفيين.

قلت له: على سيرة الخطاب الدينى.. أنت ترفض أن يكون الأزهر وحده من يقوم بمهمة تجديده.. هل لديك مقترحات محددة، نقاط محددة يمكن أن نعتبرها استرشادية فى الطريق إلى تجديد الخطاب؟

قال: هناك شروط بالطبع لتجديد الخطاب الدينى، منها العقلانية ثم متابعة العصر الحديث دون تردد، ثم فتح باب الاجتهاد على مصراعيه مرة أخرى، فعلى سبيل المثال نأخذ مسألة الحجاب، هذه المسألة ملتبسة جدًا، ليس عندنا نص قرآنى صريح فيها، وإنما عندنا حديث وحيد هو حديث آحاد، بعض الناس اجتهدوا قبل ذلك وقالوا من حق المرأة السفور، وأن القضية قضية قلب، وحتى الشيخ رفاعة الطهطاوى سنة ١٨٣٤ فى كتابه «تخليص الإبريز» عندما ذهب إلى باريس، ورأى المرأة الفرنسية سافرة بدأ يشغل نفسه بهذه القضية، وفى النهاية كتب أن الحجاب ليس سُنة ولا فرضًا، وإنما جاءت اللخبطة مثلما يقول من الخلط بين الزى والقلب، وأن التربية الجيدة هى أحسن شىء.

سألته: إلى جانب الأزهر كيف ترى ضغط ورقابة المجتمع بتكويناته التى هى انعكاس للتربية والتقاليد والمعتقد، هل المجتمع هو الآخر سبب من أسباب مشهد الحرية المرتبك، هل ما زال عمال هيئة الكتاب يتحكمون فيما ينشر وما لا ينشر؟

قال: كان هذا يحدث فى أواخر أيام عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان فيما أعتقد نتيجة لضغط العناصر المتدينة أو المبالغة فى التديين، لكن هذا لم يعد موجودًا الآن، ولم أعد أسمع على الأقل بحكم عملى فى وزارة الثقافة عنه، وتفسيرى لهذا أن المواطنين بدأوا فى العودة إلى أفكارهم الإسلامية المعتادة، وهى أفكار وسطية.

قلت له: الأزمة ليست فى المؤسسات الأخرى فقط، لدينا أزمة فى المؤسسات الثقافية، ما الدور الذى يجب أن تقوم به الثقافة ليس بالمعنى الفكرى ولكن بالمعنى المؤسسى؟

قال: لقد دخلت وزارة الثقافة ولدى مهمة محددة، أنا اقترحت على الرئيس عندما كان فى فترة الانتخابات الرئاسية، وكان عندى رأى ولا أزال مقتنعًا به أن وزارة الثقافة ليست هى المسئولة الوحيدة عن الثقافة فى مصر، الثقافة فى مصر بالمعنى الواسع يعنى الوعى، والوعى ليس مهمة وزارة الثقافة فقط، وإنما هو مهمة عدة وزارات تصل إلى ٦ تقريبًا، ولا بد أن تتفاعل هذه الوزارات مع بعضها وتشكل مجموعة تسمى المجموعة التثقيفية مثل المجموعة الاقتصادية بالضبط، تكون تحت رئاسة رئيس الوزراء، وتكون مهمتها وضع خطط للثقافة موزعة على هذه الوزارات المعنية بالوعى المصرى، وفى نفس الوقت تتفاعل هذه الوزارات مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالثقافة أيضًا، وبهذا الشكل تكون عندنا منظومة ثقافية جديدة، وأظن أن هذه المنظومة لو قمنا بها فسنستطيع تغيير المنظومة الثقافية فى سنوات قليلة.

سألته: وما الذى منعك أن تنفذ هذه الرؤية وأنت فى الوزارة؟

قال: أنا نفذت هذا التصور بالفعل، وعملت ١٢ اتفاقية مع وزارات أخرى منها الأوقاف والشباب والبيئة، وعملنا مع الشئون الاجتماعية لأننا اكتشفنا أن بها ٦ آلاف جمعية ثقافية، فكان لا بد من التعاون معها، المنظومة شكلت والاتفاقيات تمت ووقعت عليها وأرسلتها إلى مكتب الرئيس فى اليوم الذى تغيرت فيه الوزارة، لكى أخلى ضميرى من هذا الذى تعهدت بأن أفعله أمام الرئيس.

قلت له: كنت وزيرًا للثقافة مرتين الأولى استقلت بعد أيام، والثانية خرجت فى ظروف ملتبسة، فى رأيك هل هناك شروط لا بد أن تتوافر فى وزير ثقافة بلد بحجم مصر؟

قال: وزير ثقافة مصر يجب أن يعرف أنه يجلس على كرسى ثروت عكاشة، عبدالناصر كان مثقفًا كبيرًا، فجاء بمثقف كبير جدًا اسمه ثروت عكاشة، وبمجرد توليه الثقافة فى آخر الخمسينيات عقد اجتماعًا فى الأوبرا لمدة ٣ أيام، حضره أهم مثقفى مصر فى ذلك الوقت وتركهم يعملون ليل نهار لينتجوا استراتيجية ثقافية لمصر الجديدة، هذه الاستراتيجية كانت تجيب عن سؤال: إلى أين نحن ذاهبون وبماذا سنهتم؟ ولحسن الحظ هذه الاستراتيجية موجودة فى مذكرات ثروت عكاشة فى الجزء الثانى، لكن للأسف لم يفكر أحد فى أن يراجعها أو يكررها أو يغيرها.

قلت له: جاءتك الفرصة وأنت وزير فلماذا لم تهتم بها، وتعيد تطبيقها مرة أخرى؟

قال: أنا شخصيًا عندما دخلت وزارة الثقافة كان فى ذهنى منذ البداية حتى وأنا أمين المجلس الأعلى للثقافة أن هذه الاستراتيجية مهمة جدًا ومفيدة جدًا، فهى قائمة على التدرج الاجتماعى، ففى الأعلى الأوبرا وفى الأسفل قصور الثقافة، حيث تعلم الفلاحين والعمال، وفيها الاهتمام بما يسمى بالجامعة العمالية، ومدارس الفن ومعاهد الفن العظيمة وأكاديمية الفنون، كما أنها تراعى التباين الاجتماعى والثقافى والفرق بين الحضر والريف إلى آخره، وهى لا تزال إلى الآن أعظم استراتيجية فى مصر، وما حدث فقط ظهور متغيرات تكنولوجية جديدة، وهى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، ولا بد من إدخالها لتكون لدينا استراتيجية ثقافية جديدة.

قلت له: كمسئول ثقافى عبرت بين عصرين، مبارك وما بعده، ما وجهة نظرك فيهما، وما التغيير الجوهرى الذى حدث فى عقول المصريين وتفكيرهم؟

قال: أعتقد أنه بعد ٢٥ يناير ارتفعت درجة الأمية الثقافية حتى عند الشباب وعند طلبة الجامعات، أنت ممكن تسأل دلوقتى خريج جامعة، ماذا قرأ لنجيب محفوظ؟ سيرد: من هو نجيب محفوظ أصلًا؟، كذلك أصبحت عندك قطاعات كثيرة لا تأخذ الثقافة على محمل الجد بجانب انحدار مستويات القراءة إلى أبعد حد، نتيجة لأننا نعيش فى عصر الصورة، أنا جيلى كان للكتاب، الآن المصريون يعيشون عصر الصورة عبر التليفزيون والكمبيوتر، الآن القراءة اختفت، وفى نفس الوقت وبسبب الظروف السياسية التحولات التى حدثت أصبح المصريون أكثر رجعية وانغلاقًا، فصور طلبة جامعة القاهرة فى الخمسينيات مختلفة عن الآن، فى الخمسينيات كان فيه شياكة وحضور وفرح ورغبة فى الإقدام على المستقبل، لكن الآن ومنذ سنوات طويلة هناك نوع من الخوف الغريزى الفطرى والإحساس بأن المرأة عورة لا بد أن تغطَى من كل جانب، وهذا يصاحبه حجاب للعقل وليس حجابًا للوجه فقط، يمكن أن أقول أيضًا إن الأخلاق تغيرت أيضًا، ويمكننى أن أقول لك بأمانة الباحث المتأمل فى أحوال مصر فيما بعد ٢٥ يناير، إن هذه الثورة وللأسف الشديد ودون أن تقصد فتحت البلاعات ففاضت بما فيها.

قلت له: أعرف أن لديك رأيًا محددًا فى ثورة ٢٥ يناير، كيف تراها فى ظل حالة الجدل حولها، وهل هى مؤامرة أم ثورة... ماذا تقول أنت؟

قال: أنا رأيى بالتأكيد أنها ثورة وأنا كنت وزيرًا، ودافعت عن الشباب الثائرين فى مجلس الوزراء، وأرى أنهم أبطال، وأن دماءهم الذكية التى أريقت فى ميدان التحرير هى التى حررت مصر وهى التى قادت بعد ذلك إلى ٣٠ يونيو، فلولا ٢٥ يناير لما كانت ٣٠ يونيو.

سألته: هذا عن الإيجابى... فماذا عن السلبى فيها؟

قال: السلبى فيها أنها فتحت البلاعات، فأخرجت كل المادة المتقيحة، هذه المادة المتقيحة التى خرجت كان لا بد للثوار أن ينظموا أنفسهم، لكنهم تركوا الحكاية كلها، هم قالوا نريد إسقاط النظام وأسقط النظام، فماذا فعلت بعد ذلك، للأسف تركت الثورة بتدخلات عجيبة لم تتكشف كلها حتى الآن إلى أن أصبحت الثورة ومصر فريستين سهلتين للإخوان المسلمين، ورأينا القرضاوى يخطب فى ميدان التحرير، كأنه خمينى يعود إلى بلده بعد ثورة قادها من الخارج، وتمت السيطرة على هذه الثورة وسرقها الإخوان المسلمين.

المحاورة الثانية بينى وبينه كانت على هامش مشروع قانون تقدم به أحد نواب البرلمان لتجريم الإلحاد فى بدايات العام ٢٠١٨، ويومها سألته عن رأيه فيما يحدث.

قال: الطلب بأن يسن مجلس النواب قانونًا بمنع الإلحاد أو تجريمه هو مطلب غير دستورى، وتقف ضده جميع الدساتير المصرية كلها، وكل الدساتير فى العالم تنص على أن حرية الاعتقاد مكفولة لكل مواطن، وبالمناسبة حتى الإلحاد مكفول لكل مواطن مصرى، وكل مواطن فى بلد فيه دستور، والمشكلة كلها ألا تدعو إلى الإلحاد ولا تطالب به، أنا فى بلد الدستور يقول إن الشريعة الإسلامية هى الأصل الذى تبنى عليه المبادئ الحاكمة له، بمعنى أن الشريعة الإسلامية من حيث أنها مجموعة من المبادئ الكلية هى أساس الدستور، وليس معنى ذلك أنه من حقك إطلاقًا أن تنص فى دستورك على تجريم الإلحاد، لأن الشريعة الإسلامية مبدأ أساسى من مبادئها هو «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهناك حرية اختيار الدين بحسب إسلامنا، هذا حق للفرد، لا ينبغى أن يتدخل فيه أحد، ولا شأن به لشيخ الأزهر أو ممثل للأزهر أو حتى نائب من أعضاء مجلس النواب، وإذا تم سن هذا القانون فنحن أمام خطأ دستورى، بل فضيحة دستورية على مستوى العالم مله.

الحوار الثالث الذى قال لى فيه جابر عصفور الكثير كان من خلال برنامجى ٩٠ دقيقة على قناة المحور، ودار بينى وبينه فى ٩ يونيو ٢٠١٨.

لطبيعة الحوار التليفزيونى كانت الأسئلة سريعة والإجابات كانت مكثفة، واسمحوا لى أن نتبادل أمامكم بعضًا ما جاء فى هذا الحوار:

الباز: لو خُيّرت بين أن تعيش فى عصر آخر غير عصرنا.. أى عصر ستختار؟

جابر: بكل تأكيد كنت سأختار هذا العصر، أحيانًا عندما تأخذنى أحلام اليقظة أتخيل أنى أعيش فى العصر الليبرالى، حيث كانت الحريات مزدهرة، والجامعة فى عز مجدها، لكنى أعود إلى أننى أحب العصر الذى أعيش فيه، فأنا لست غاضبًا بل راضيًا جدًا، فكل عصر فيه مشاكله وتحدياته.

الباز: لو فرضنا أنك عدت بالزمن، ما هو الشىء الذى كنت ستسعى لتعديله؟

جابر: كنت سأعدل شيئًا واحدًا، وهو منع تسرب ما يسمى بالدولة الدينية إلى مصر، كنت سأسد هذا الباب تمامًا، وهو الباب الذى فتحه السادات ولا يزال مفتوحًا حتى الآن.

الباز: ألم تغلق ثورة ٣٠ يونيو هذا الباب؟

جابر: حاولت ٣٠ يونيو أن تغلق الباب بالفعل، لكن على المستوى الفعلى للدستور والقانون والحياة العامة لم نصل بعد إلى أن نكون دولة مدنية، يمكننا أن نقول إننا دولة شبه مدنية، فأى مواطن يمكن بدعوى حسبة أن يدخلك السجن، وهناك من يطالب بإصدار قانون ضد إهانة العظماء، وآخر يريد تجريم الإلحاد، التدخل فى أفكار الناس وقلوبهم يعيدنا إلى محاكم التفتيش، وهو ما يبعدنا عن الدولة المدنية.

الباز: هل لديك عالم دين تسمعه، تجلس أمام التليفزيون لتتابعه؟

جابر: زمان كنت أجلس أمام الشيخ الشعراوى كثيرًا، وكنت أقوم بشىء أرجو أن يعذرنى الناس عندما أقوله، فقد كنت أفتح التليفزيون على حديث الشيخ الشعراوى، وأشاهده بدون صوت، كنت أتفرج على الصورة فقط، أردت أن أحكم على أدائه، وكنت أرى أنه من أفضل المؤدين فى شرح الآيات القرآنية.

الباز: الشيخ الشعراوى كان يتحرك فى دائرتك، بالقرب منك، فهو يقدم تفسيرًا لغويًا للقرآن؟

جابر: بدقة كان يقدم تفسيرًا بلاغيًا، وكان عندما يشرح يتحول إلى مؤدٍ، وهو مؤدٍ عظيم الشأن، فقد كان يتوحد مع الكلمات، فكنت أبتهج جدًا بالحالة التى يقدمها، فقد كنت أشعر بأنه صادق فيما يقوله، وقد جربت هذه الطريقة مع دعاة سلفيين، أشاهد الصورة دون الصوت، وكنت أبحث عن مدى الصدق فى شكل أدائهم، لكننى لم أكن أجده.

الباز: وهل سمعت الشيخ كشك.. هل حضرت له خطبة فى مسجده؟

جابر: لا سمعت إليه من الكاسيت فقط، وأعتقد أن حماسه كان بسبب أنه فلاح يتكلم عن المدينة، فيصرخ ويقول نساءها عاريات وفاجرات، وذلك لأن لديه تصورات خاطئة عن المدينة التى لا يعرفها، وكان هناك حجاب بينى وبينه، لأننى لا أتصور أن أحدًا يستطيع أن يكتب كتابًا يكفر فيه نجيب محفوظ وهو فعله فى كتاب مجهول له اسمه «كلمتنا فى الرد على أولاد حارتنا»، وهو كتاب سيئ جدًا.

الباز: تزعجك مسألة التكفير؟

جابر: بالطبع.. فكيف لإنسان أن يقوم بتكفير إنسان آخر، هذه جريمة كبرى يجب أن ينتفض لها أى إنسان، الإسلام لا يقول بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من كفّر مسلمًا فقد باء بها أحدهما، لقد عرفت نجيب محفوظ وأثق أنه أكثر إيمانًا وتقوى وورعًا من الشيخ كشك.. ومن كل الذين كفّروه.

لقد ظل جابر عصفور طوال حياته مخلصًا لما يعتقد أنه صحيح، لم تتوقف حملات الهجوم عليه، ليس من رجال الدين فقط، ولكن من المثقفين أيضًا، لكنه لم يكن يلتفت، استمر فى عمله وطرح أفكاره التى أعتقد أنه لم يغيرها أو يبدلها، فقد كان دائمًا مع الدولة المدنية، وقدم من أجل ذلك مئات المقالات والحوارات وعشرات الكتب.. وأعتقد أننا فى حاجة إلى استعادة تراثه مرة أخرى، لا لنذكره فقط، ولكن لنعمل بما فيه.

فكثير مما قاله يمكن أن يقودنا إلى النجاة من التعصب الذى هو آفة عصرنا.. وما أحوجنا إلى أن نتخلص من هذه الآفة السرطانية.