ليلى أبوالعلا: قرأت لنجيب محفوظ ومن تلقاء نفسها جاءت إلىّ الرواية

- التحدى الرئيسى أمامى إقناع الناس بالقراءة!

- الزمن القادم للرواية التاريخية والكتابة غير الروائية وأدب الرحلات و«الفانتازيا»

- الأدب الإنجليزى مُشبع بروح الاستعمار والثقافة الغربية لا تنفصل عن الإمبراطورية

- المسيحية حاضرة بقوة فى الكتابات الغربية حتى فى كتب الأطفال مثل «هارى بوتر»

استضاف برنامج «Wachanga Productions»، الذى يقدمه البروفيسور ندرانجو واتشانجا، الكاتبة السودانية البارزة ليلى أبوالعلا، فى حوار مميز تناولت فيه رحلتها الأدبية، وتجربتها ككاتبة مسلمة فى المهجر، وتفاصيل أعمالها التى تجمع بين السودان والإسلام واسكتلندا فى نسيج سردى إنسانى عميق.

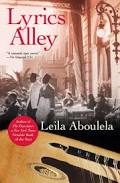

وفى 11 يوليو الجارى، أعلنت رابطة القلم الإنجليزية «English PEN» الأدبية والحقوقية عن فوز الروائية السودانية المقيمة فى بريطانيا بجائزة بن بينتر «PEN Pinter» لعام 2025، تكريمًا لمجمل أعمالها التى تتناول قضايا الهجرة والإيمان، وتجارب النساء المسلمات.

بمناسبة فوزها بهذه الجائزة، التى تُمنح للكُتّاب الذين يُظهرون «نظرة صادقة وثابتة للعالم» فى أعمالهم الأدبية، تترجم «حرف» حوار الكاتبة ليلى أبوالعلا فى برنامج «Wachanga Productions»، لتقريب صوتها من جمهور عربى أوسع، وتعريف القراء بتجربتها المُلهمة، ومواقفها الأدبية والفكرية التى جعلت منها واحدة من أبرز الأسماء فى الأدب العربى المعاصر المكتوب بالإنجليزية.

■ لو أردتِ تقديم نفسك.. ماذا تقولين؟

- أنا ليلى أبوالعلا، كاتبة سودانية نشأت فى الخرطوم من أب جنوبى وأم مصرية. فى منتصف عشرينيات عمرى انتقلت إلى اسكتلندا للدراسة، وهناك حصلت على ماجستير فى الاقتصاد والإحصاء، ثم بدأت العمل على الدكتوراه. لكن حياتى اتخذت مسارًا آخر، فلم أعد إلى السودان ولم أكمل الدكتوراه. وبدلًا من ذلك غرقت فى القراءة وبدأت أكتب، وهكذا بدأت رحلتى مع الأدب.

■ ما الذى أسهم فى تشكيلك ككاتبة؟

- كنت دائمًا قارئة نهمة ومتأملة، وأمتلك ذاكرة قوية، وأرصد التفاصيل من حولى. لدىّ وفاء عميق للأماكن التى نشأت فيها، وللناس الذين شكلوا عالمى. شعرت بحاجة للحديث عن السودان والإسلام، خاصة بعد انتقالى إلى الغرب فى تسعينيات القرن الماضى، فى وقت بدأت تتصاعد فيه مشاعر العداء للعرب والمسلمين. وجدت نفسى فى بيئة لا تعرف شيئًا عنى أو عن خلفيتى، فكان الأدب هو طريقتى فى التعبير، واستكشاف قلقى وهويتى كامرأة مسلمة إفريقية تعيش فى الغرب.

■ هل تذكرين أول ما كتبته ردًا على هذا الوضع؟

- أعتقد أن أول ما كتبت كان محاولة لكتابة رسالة إلى رئيس تحرير صحيفة، ردًا على مقال لم يعجبنى. كنت وقتها من أشد المعجبين بإدوارد سعيد، الذى كان بالنسبة لى ولغيرى الصوت الذى يتحدث باسمنا. لم يكن هناك «إنترنت» أو وسائل تواصل، لذا كانت الكتابة للصحف من الوسائل القليلة المُتاحة. وحين بدأت كتابة الرسالة وجدت نفسى أكتب قصة، لا مقال رأى. لم تكن رسالة تقليدية، بل كانت نصًا أدبيًا. من هنا أدركت أن السرد القصصى هو لغتى الطبيعية. فبينما يبدأ كثيرون بكتابة المقالات وينتقلون للرواية، جاءت الرواية إلىّ من تلقاء نفسها.

■ فلنتحدث قليلًا عن إدوارد سعيد.. كيف أثّر فيكِ؟

- فى أوائل التسعينيات، كان نادرًا أن نرى شخصية من العالم الجنوبى تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وتواجه الإعلام الغربى بثقة وفهم عميق. لم يكن كثيرون يمتلكون حضوره أو تعليمه أو قدرته على مخاطبة العالم الغربى من الداخل. مجرد ظهوره العلنى ونشره هناك كان ملهمًا.

كما أنه كان يدافع عن قضايا الجنوب والأقليات فى وقت خيّب فيه بعض الكتّاب، مثل سلمان رشدى وف. س. نايبول، آمالنا بانتقاداتهم للمسلمين وإفريقيا. أتذكر حين قرأت كتابه «الثقافة والإمبريالية» كانت صدمة إيجابية لى. فقد بيّن كيف أن الأدب الإنجليزى الكلاسيكى مشبع بروح الاستعمار، وكيف أن الثقافة الغربية لا تنفصل عن الإمبراطورية.

استجبت لهذه الأفكار بملاحظة أخرى، فحتى حين يدّعى بعض الكتّاب الغربيين أنهم علمانيون، تبقى كتاباتهم مشبعة بالرموز والتقاليد المسيحية. يقول البعض إن الرواية حلت محل الدين لكنها لا تزال نابعة من تصور مسيحى للعالم. حتى فى كتب الأطفال، مثل «هارى بوتر»، أو الروايات القوطية، المسيحية حاضرة بقوة.

بالنسبة لى ككاتبة مسلمة، أكتب من منظور مختلف ومن تقليد مختلف. هذا لم يكن عائقًا بل فرصة لأضيف صوتًا جديدًا وأفكارًا طازجة إلى الأدب المكتوب بالإنجليزية.

■ نشأتِ فى السودان.. ما نوع الأدب الذى كنتِ تقرأينه؟

- كنت أقرأ باللغتين العربية والإنجليزية. كانت لغتى العربية قوية حتى نهاية المرحلة الثانوية، لكن بعد التحاقى بالجامعة، حيث كانت الدراسة بالإنجليزية، أصبحت أقرأ بالإنجليزية أكثر، وإن بقيت أقرأ بالعربية أيضًا. قرأت لأدباء كبار مثل نجيب محفوظ والطيب صالح وعبدالرحمن منيف، وغيرهم من مصر والسودان.

فى المدرسة، درسنا الشعر الجاهلى والدراسات الإسلامية بعمق. وكان الدين من موادى المفضلة، وكنت متمكنة من القرآن والحديث. لكن نوعية الكتب المُتاحة لنا لم تكن دائمًا عالية المستوى. للأسف السودان مثل كثير من دول إفريقيا، كان سوقًا لتصريف الكتب الرديئة. كنا نغرق فى روايات «ميلز آند بوون» وهارولد روبنز وسيدنى شيلدون، كنت أقرأها وأدرك أنها ليست أدبًا رفيعًا، رغم أننى لم أكن أدرس الأدب آنذاك.

فى المقابل، كانت «الكلاسيكيات» متوافرة، خاصة الأدب الروسى المُترجم والمطبوع فى دار «بروجرس» بموسكو، والذى كان يُباع فى السودان بأسعار معقولة. لكن ما كان غائبًا هو الأدب المعاصر الجيد، خاصة الأدب الإفريقى. لم أتعرف على تشينوا أتشيبى، أو الأدب النيجيرى الحديث، إلا بعد انتقالى إلى بريطانيا، حين بدأت أرتاد المكتبات العامة، حيث قرأت هناك لأديبات مثل دوريس ليسينج ونادين جورديمر وشيماماندا نجوزى أديشى، وهو ما لم يكن متاحًا لى من قبل. لاحقًا، عندما بدأت أكتب أصبحت مهتمة بالأدب الاسكتلندى، خاصة بعد التحاقى بورش الكتابة واحتكاكى بكُتّاب محليين.

■ ما التحديات التى واجهتك ككاتبة مسلمة إفريقية فى المهجر؟

- كانت والدتى مصدر إلهام كبير لى، هى أكاديمية حصلت على الدكتوراه من لندن، وعادت لتصبح عميدة كلية التجارة فى الخرطوم. نشأتُ فى ظل هذه القدوة، وكنت أرى أن النجاح الأكاديمى أمر طبيعى ومتوقَّع. لم أشعر فى البداية بأن العالم معادٍ للمرأة، بل على العكس، تلقيت دعمًا قويًا لتحقيق النجاح.

فى بداية حياتى لم أشعر بصعوبات كبيرة. لكن لاحقًا، مع الزواج ورعاية الأطفال، بدأت الصعوبات تظهر، وأصبحت متابعة الدراسة تحديًا حقيقيًا. ورغم هذا، دعمنى زوجى كثيرًا، ولم أشعر بأن بيئتى تحدّ من طموحى بل كانت مشجعة ومحفّزة. الآن فى هذه المرحلة من حياتى، بدأت أعى كيف أن النساء لا يُؤخذن دائمًا بجدية حتى وإن حققن الكثير. هناك نوع من التحيز يدفع للنظر إلى إنجاز المرأة نظرة أقل، فقط لأنها امرأة!

■ تعلمتِ الإحصاء لكنك قدمتِ أعمالًا إبداعية رائعة.. كيف حدث هذا التحول؟

- هما مجالان مختلفان لكن ما تعلمته فى الإحصاء واستمتعت به هو «النمذجة»، كنا نرسم البيانات الخام، ونبحث عن نموذج مناسب لها، ونختبر مدى ملاءمته. الرواية تشبه ذلك. الحياة فوضوية مثل البيانات الخام، والرواية أو القصة القصيرة تحاول أن تمنحها شكلًا ومعنى. أعتقد أننى أخذت هذا المفهوم من الإحصاء إلى الكتابة الإبداعية.

■ إذا سألتك ابنتك عن شكل عملك.. ماذا تقولين؟

- سأقول لها إن عملى يشبه مثلثًا، زاوية منه السودان، والثانية اسكتلندا، والثالثة الإسلام. أكتب داخل هذا المثلث، لأنه يمثلنى ويعكس ما شكّل حياتى. أنا مهتمة بتفاعل هذه العناصر. قبل فترة تحدثت مع كاتب أمريكى من ويسكونسن، وحين أخبرته بأننى من اسكتلندا، قال إن أجداده من هناك. أعجبتنى المفارقة: هو فى أمريكا، وأنا فى اسكتلندا.

حركة الناس حول العالم تدهشنى. أراها موضوعًا محوريًا فى حياتنا، والآن فى الهجرة وتكوين أوطان جديدة، أتساءل: لمن تنتمى هذه الأوطان فعلًا؟ هناك صدمة يعيشها القادم الجديد، ومشاعر مضطربة يعيشها السكان الأصليون. هذه التوترات كلها موجودة فى كتابتى، لأننى عشتها. لقد وصلت أوروبا قبل أحداث ١١ سبتمبر، ثم شهدت تصاعد «الإسلاموفوبيا»، وكان لذلك أثر واضح فى كتاباتى.

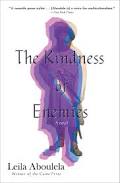

■ ما موضوع روايتك «The Kindness of Enemies»؟

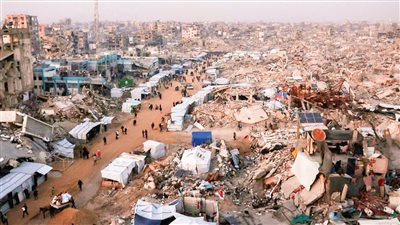

- تتناول الرواية حياة أكاديمية سودانية والدها سودانى ووالدتها روسية، تبحث فى حياة «الإمام شامل»، الذى وحّد قبائل «القوقاز» ضد التوسع الروسى فى القرن الـ١٩. تسير الرواية فى خطين متوازيين: القصة الحاضرة التى تتابع شخصية «ناتاشا» الأستاذة الجامعية، واعتقال أحد طلابها بتهمة الإرهاب، وقصة «الإمام شامل»، بما فى ذلك خطف أميرة جورجية لمبادلتها بابنه الأسير لدى الروس.

■ وماذا عن روايتك «River Spirit» التى وُصفت بأنها «رواية حرب مشتعلة وسعى للسلام»؟

- الرواية تتناول مرحلة مفصلية من تاريخ السودان فى القرن الـ١٩، حيث انتقل السودان من الحكم العثمانى إلى الاستعمار البريطانى. تنتهى الرواية بالغزو البريطانى للسودان، وتُروى الأحداث من وجهة نظر سودانية، وتُعرض كقصة حب بين شخصيتين وتتابع علاقتهما مع خلفية الأحداث التاريخية.

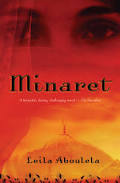

■ وما قصة روايتك «The Translator» التى اعتُبرت أول رواية «حلال» بالإنجليزية؟

- هى روايتى الأولى، وقصتها بسيطة تشبه «Jane Eyre» لكن فى سياق مسلم. تدور حول أرملة سودانية تقع فى حب أكاديمى اسكتلندى، لكنها لا تستطيع الزواج منه لأنه غير مسلم، وتطلب منه أن يعتنق الإسلام. أما روايتى «The Insider» فقد كُتبت بمناسبة مرور ما يقرب من ١٠٠ عام على رواية «الغريب» لـ«ألبير كامو»، وهى تعيد سرد القصة من منظور الشخصيات العربية، وتمنحهم أسماء وخلفيات لم تكن موجودة فى الرواية الأصلية.

■ وماذا عن قصة «The Museum» التى فازت بجائزة «كين» للأدب الإفريقى عام ٢٠٠٠؟

- القصة تتناول موعدًا غراميًا بين فتاة سودانية وشاب اسكتلندى ينتهى بشكل سيئ، لأنهما يزوران متحفًا إفريقيًا، والفتاة تنزعج من عرض القطع بطريقة مسيئة، تُجرد إفريقيا من إنسانيتها. لم أكتب القصة بنية سياسية، لكن مع الوقت أصبحت من النصوص التى تُقرأ فى سياق مناقشات «إزالة الاستعمار من المتاحف».

■ كيف تختارين الشكل الأدبى الذى تكتبين به؟

- عادةً تأتى الفكرة، وأعرف أنها قصة قصيرة وليست رواية. أحب القصص القصيرة الطويلة نسبيًا من ٦ إلى ٧ آلاف كلمة. لأنها أكثر إرضاءً من القصص الموجزة، لكنها لا تصل إلى طول الرواية.

■ كيف تعالجين الشتات والرغبة فى خلق أوطان جديدة وعدم القدرة على العودة للوطن الأم؟

- أركّز فى كتاباتى على كيفية اختبار الناس لتجربة الانتقال بين مكانين: الوطن القديم الذى يبدو طبيعيًا وبديهيًا، والجديد الذى يبدو غريبًا ومربكًا. عقل المهاجر يظل فى حالة مقارنة دائمة بين ما تركه خلفه وما يواجهه الآن.

لكن التحدى الحقيقى يظهر مع الأطفال. فهم لا يحملون ذاكرة عن المكان الأول، ولا يعرفون سوى البيئة الجديدة. هنا يشعر الآباء المهاجرون بأنهم انسحبوا خطوة للخلف، وكأنهم سلّموا أبناءهم إلى المجتمع الجديد دون أن يتمكنوا من مواصلة تربيتهم. الأبناء لا يدركون حجم ما تخلّى عنه آباؤهم من أجلهم. لا يفهمون الوطن الذى لم يعيشوا فيه، وأحيانًا يشعرون بالخجل من آبائهم لأنهم لا يجيدون اللغة أو لا يفهمون تفاصيل الثقافة الجديدة.

هنا تكمن المفارقة المؤلمة: الآباء يضحّون ويهاجرون من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم، لكن الأبناء لا يمتلكون المرجعية التى تخوّلهم فهم هذه التضحية. هذه الفجوة بين الأجيال، بين الذاكرة والواقع، تثير اهتمامى كثيرًا ككاتبة، وتدفعنى للكتابة عنها باستمرار.

■ هل فكرتِ فى الكتابة بـ«العربية»؟

- لا، لغتى العربية ليست قوية بما يكفى للكتابة الإبداعية. أستطيع القراءة والتحدث بطلاقة لكن ليس بما يسمح بالكتابة الأدبية.

■ أنتِ تكتبين بـ«الإنجليزية»، هل تعتبرينها لغة إفريقية؟

- نعم، أعتقد ذلك. إذا أردتَ أن تتحدث مع شخص من باكستان أو إندونيسيا فى نيجيريا مثلًا فستستخدم «الإنجليزية». لم نعد نستخدم «الإنجليزية» للتحدث فقط مع الإنجليز، بل حتى فيما بيننا، أصبحت لغة تواصل عملية.

■ ما التوجهات الجديدة فى الأدب الإفريقى؟

- أظن أن الرواية التاريخية ستكون اتجاهًا مهمًا لأننا أصبحنا نكتب تاريخنا بأنفسنا، ونسعى لفهم علاقاتنا مع بعضنا بعيدًا عن مركزية أوروبا. هناك اهتمام بالعلاقات بين الدول الإفريقية وبين بقية العالم مثل الصين أو العالم العربى أو تركيا.

أيضًا ستزدهر الكتابة غير الروائية مثل المذكرات والبيئة والمناخ. حتى أدب الرحلات لم يعد حكرًا على «الرجل الأبيض» فى إفريقيا، بل يمكننا أن نكتب عن تجاربنا فى التنقل داخل القارة. و«الفانتازيا» أيضًا ستزدهر، خاصة مع اهتمام العالم بالأساطير الإفريقية والأديان القديمة. هذا كنز سردى للخيال العلمى والغرائبى.

■ ما دور الكاتب الإفريقى فى القرن الحادى والعشرين؟

- أعتقد أن دوره هو الوفاء لشخصياته، وأن يُظهر كيف تؤثر عليهم السياسات والهجرة والمناخ والحروب.

■ هل لكِ نصائح معينة للكُتّاب الشباب؟

- نصيحتى للكُتّاب الشباب: اقرأوا كثيرًا، اقرأوا أعمالًا جيدة، وسافروا واكتسبوا خبرات. استمعوا لقصص الأجداد، جربوا العمل فى المصانع أو المدارس أو القرى، هذه الأمور تغنى الكتابة.

■ ما التحديات الإضافية التى تواجهينها؟

- إقناع الناس بقراءة الكتب! الناس اليوم منشغلون بالمسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعى، ويقرأون مواد ترفيهية أكثر من الأدب الجاد. الرواية الأدبية تواجه صعوبات، لأن انتباه الناس مُشتَت، ولا يرغبون فى القراءة بعمق بعد يوم طويل من العمل.