فيلسوفة ضد ترامب.. مارثا نوسباوم: النظام الأمريكى فاسد!

- لا يزال يُنظر إلى الصوت النسائى بوصفه خطرًا ومصدر إغواء

- النظام الجامعى الأمريكى لا يمكن إصلاحه.. وربما يزول قريبًا

- فكرة أن الإنسان على رأس التسلسل الهرمى للكائنات الحية خاطئة

فى عالم يزداد تعقيدًا، تكثر الأسئلة حول العدالة والانتماء وحقوق الإنسان، وتبرز أسماء قليلة بقدرة استثنائية على مواجهة هذه التحديات بالفكر والعمل، ومن بينها: مارثا نوسباوم «Martha Nussbaum»، التى تعد واحدة من أكثر المفكرين تأثيرًا فى عصرنا، بفضل عمقها الفلسفى والتزامها الأخلاقى. هى فيلسوفة أمريكية جمعت بين الحجة المنطقية والحساسية الإنسانية، وكرست مسيرتها لاستكشاف مفاهيم مثل: العدالة الاجتماعية، وكرامة الإنسان، وحقوق المهمشين من أول النساء وذوى الإعاقة حتى الحيوانات، واشتهرت بتطويرها «مقاربة القدرات»، كإطار فلسفى يُعيد تعريف معنى العيش بحياة إنسانية كاملة، مع التركيز على ما يستطيع الأفراد أن يكونوه ويفعلوه، وليس فقط على الموارد المادية.

لكن مارثا نوسباوم لا تقبع فى أبراج التأمل النظرى؛ فهى تنطلق من الأدب والفنون القديمة والقانون لتسلط الضوء على قضايا راهنة، من أول «الهشاشة الإنسانية» إلى احتياجات الشعوب فى عالمنا المعاصر. فى حوارها مع «حرف»، نغوص فى عالم «مارثا» الفكرى، ونسألها عن دور الفلسفة فى زمن الأزمات، والعلاقة بين الحب والعدالة، وحقوق الحيوانات، وإمكانية بناء مستقبل أكثر إنسانية.

■ فى كتابك «العدالة للحيوانات» تضعين الحيوانات فى صلب نظرية العدالة بدلًا من الاكتفاء بالدعوة للرفق بها.. ما الذى يجعل مقاربة «القدرات» أكثر عدلًا وفاعلية من نظريات «الحقوق» فى الدفاع عنها؟

- أتناول ٣ مقاربات أخرى فى الكتاب غير مقاربتى. أولاها: ما أُسميه مقاربة «هم يشبهوننا كثيرًا» وكان رائدها الراحل «ستيفن وايز» ومشروعه «حقوق غير البشر»، وتقوم هذه المقاربة على الحجة القائلة إن مجموعة صغيرة من الحيوانات كالقردة والفيلة وربما الحيتان، تستحق حقوقًا أخلاقية وقانونية نظرًا لتشابهها مع البشر.

والمقاربة تعتمد على فكرة تُعرف بـ«سُلَّم الطبيعة» أو «سُلم الكائنات» «scala naturae» وهى فكرة تُنسب خطأً إلى «أرسطو» وتفترض وجود تسلسل هرمى للكائنات الحية يكون الإنسان فى قمته.

لكن هذه المقاربة معيبة لعدة أسباب: أولًا، الفكرة الأساسية نفسها معيبة ففى الطبيعة نجد تنوعًا أفقيًا هائلًا. فبعض الحيوانات تملك حواسًا لا نملكها نحن، كقدرة الطيور على إدراك المجالات المغناطيسية. ثم إن الإنسان لا يتفوق على كل الكائنات الأخرى. ثانيًا، تسعى هذه المقاربة إلى نيل الحقوق القانونية لعدد محدود من الأنواع دون أن تقدم أى حلول لمعاناة عدد لا يُحصى من الكائنات الأخرى. ثالثًا، تعتبر هذه الحيوانات ثمينة لأسباب خاطئة، بسبب تشابهها معنا، لا بسبب قيمتها الذاتية.

أما مقاربة «القدرات» التى أعرضها فى المقابل فهى تقدّر حياة جميع الحيوانات لا مجرد قلة منها. وترى فيها غايات قائمة بذاتها لا قيمًا مستمدة من تشابهها بالبشر بل من كينونتها نفسها.

والمقاربة النفعية «Utilitarianism» أفضل بكثير لشمولها جميع الحيوانات وتركيزها على مسألة محورية، وهى الألم والمعاناة. وإلى حدٍّ ما يسعدنى أن أجد قواسم مشتركة بينى وبين «بيتر سينجر» وبعض النفعيين المعاصرين، لكن هناك ٤ عيوب تجعل هذه المقاربة غير كافية تمامًا:

أولًا، تركز على خاصية واحدة فى حياة الحيوان، وهى الألم. فربما لا يعانى الحيوان الألم الجسدى فى حديقة الحيوانات مثلًا، لكنه محروم من جوانب أساسية فى نمط حياته مثل حرية الحركة والانتماء إلى جماعة من نوعه غالبًا ما تكون كبيرة.

ثانيًا، الحيوانات مثل البشر تملك ما يُعرف بـ«التفضيلات التكيفية» أى إنها تتكيّف مع الوضع القائم حتى لو كان غير عادل. وهذا يعنى أن الألم أو اللذة لا يُعدّان مقياسين موثوقين لمدى جودة حياة الحيوان بشكل عام. وتتعامل هذه المقاربة مع الحيوان كما لو كان وعاءً يحتوى على الألم أو اللذة. فى حين أن الحيوان مثل الإنسان كائن فاعل يسعى لبناء حياة مزدهرة. بينما ترى مقاربة «القدرات» أن جميع الحيوانات كائنات فاعلة تستحق فرصة العيش حياة مزدهرة مليئة بالأنشطة المتنوعة.

أخيرًا، أتناول نسخة كريستين كورسجارد المعدلة من المقاربة الكانطية، وهى قريبة جدًا من مقاربتى من نواحٍ عدة. نحن نتفق على أن للحيوانات حقوقًا فى حياة كريمة يجب أن تُحترم قانونيًا. فكلتا المقاربتين تقوم على الحقوق. كما نتفق على أن المقاربة الملائمة هى تلك التى تعامل الحيوانات كغايات فى ذاتها لا كوسائل أو ممتلكات.

لكننا نختلف فى أنها ترى أن الحيوانات لا يمكنها أن تشارك فعليًا فى أنشطة المواطنة، أما أنا فأرى أنها يمكنها ويجب أن تشارك. فكما هو الحال مع الأطفال من البشر لا بد أن يُمثَّل الحيوان بوصى. ويجب الاستماع إلى «صوته» عند وضع السياسات.

■ تشيرين إلى أن معاناة الحيوانات ناتجة عن غياب الرؤية والإرادة السياسية لا عن الكراهية.. كيف يمكن تحفيز هذه الإرادة لتحقيق تغيير حقيقى؟ وهل يمكن حدوث ذلك دون ثورة ثقافية موازية؟

- لا بد من حدوث يقظة عالمية وأظن أنها بدأت بالفعل. بات الناس أكثر وعيًا بحيوات الحيوانات بفضل التقدم فى العلوم والصحافة والسينما. وشهدنا بالفعل تقدمًا ملحوظًا، وإن كان متفاوتًا وغير منتظم. فالناس يتحركون بجدية عندما يتعلق الأمر بحماية الحيوانات الأليفة. فمثلًا يهتم الناس بمصير الحيتان والفيلة وشاركوا فى الحملات ضد البلاستيك أحادى الاستخدام وطالبوا بمزيد من التنظيم لقوانين المحيطات والحملات النشطة ضد الصيد الجائر وتجارة العاج.

لكن المشكلة تكمُن فى ضعف القانون الدولى، مما يجعل تنسيق الجهود متعددة الجنسيات أمرًا صعبًا. لكن القمة الأخيرة عن المحيطات تمثل مصدرًا للأمل.

أما التحدى الأكبر فيكمن فى الحيوانات التى تُربى من أجل الغذاء وفى قوة المزارع الصناعية التى تُعذّب أعدادًا لا تحصى من الخنازير والأبقار والدجاج. وهنا أيضًا حدث تقدم فى التشريعات والتنظيمات فى أوروبا وبعض الولايات الأمريكية، من خلال فرض استخدام البيض من دجاج غير محبوس ومنع صناديق حبس إناث الخنازير الحوامل.

والآن يُعدّ التقدّم فى إنتاج وتسويق اللحوم المزروعة من الخلايا الجذعية تحولًا جذريًا فى هذا المجال إذ يمكن للناس أن يستمتعوا باللحم دون التسبب فى معاناة الحيوانات.

■ فى «قلاع الكبرياء» توضحين كيف تحمى مؤسسات السلطة «المعتدين الجنسيين».. كيف يمكن إصلاح هذه المؤسسات لتعزيز المحاسبة دون المساس باستقلالها أو إبداعها؟

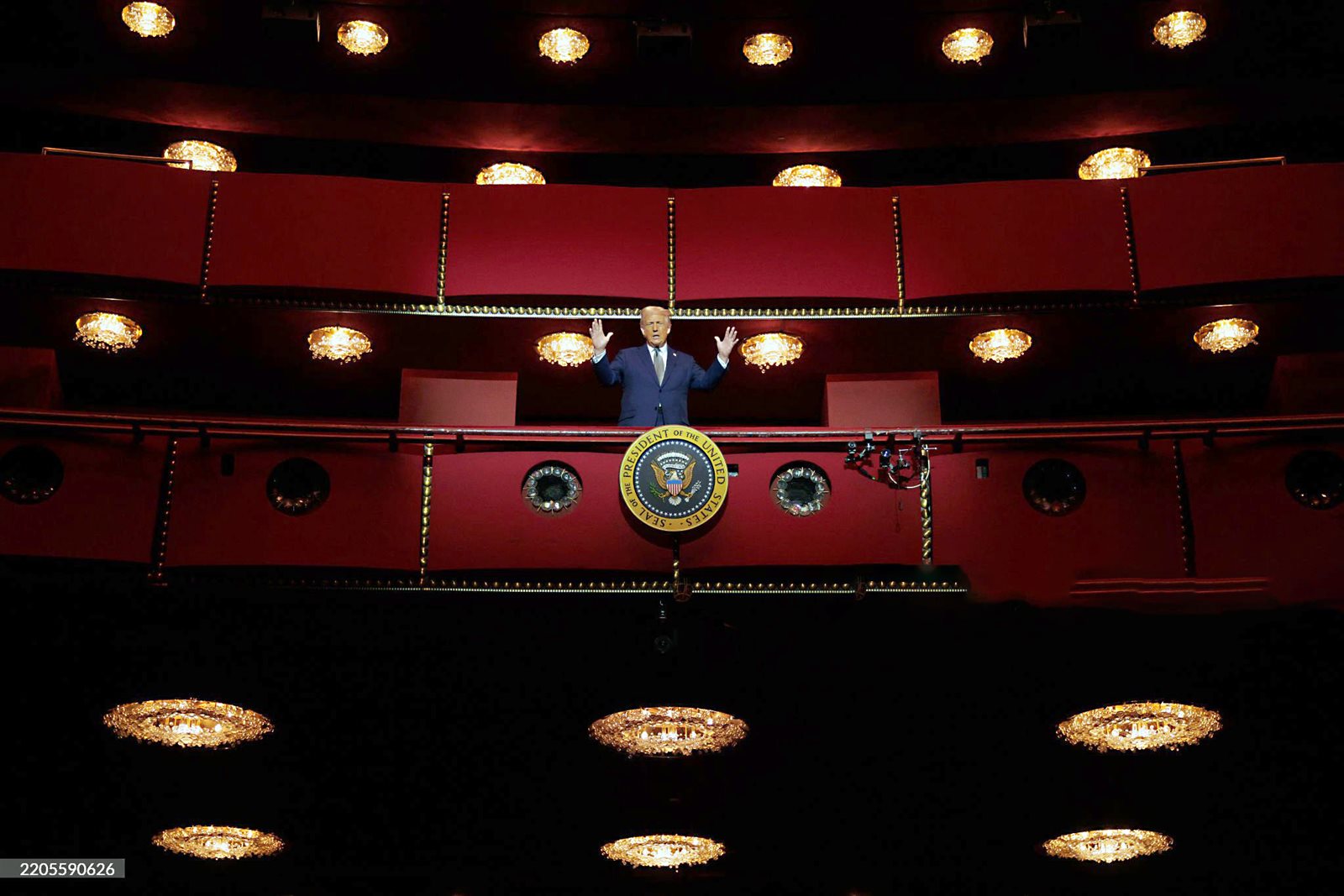

- رغم اختلاف كل حالة يبقى الهدف هو المُساءلة الواضحة، فإن تحقيق هذا الهدف يبدو شبه مستحيل فى كرة القدم الجامعية الأمريكية مثلًا. حيث تدفع المصالح الفرق للتستر على الانتهاكات حفاظًا على مشاركة اللاعبين. بخلاف الدوريات الاحترافية التى تملك لوائح سلوك صارمة. وأنا أرى أن النظام الجامعى فاسد إلى حدّ لا يمكن إصلاحه وربما يزول قريبًا. خاصة بعد قرار المحكمة العليا بالسماح بدفع أجور للاعبين ما يمنحهم نفوذًا جديدًا.

أما فى القضاء الفيدرالى الاستئنافى، فقد شهدنا تقدمًا بفضل إصلاحات رئيس المحكمة العليا. لكن المحكمة العليا نفسها لا تزال تفتقر لمدونة سلوك وهو أمر ملح، خصوصًا فيما يتعلق بتضارب المصالح وتلقى الهدايا.

أما فى مجال الفنون. فالمشكلة الرئيسية دائمًا فى «اقتصاد العمل المؤقت» حيث يُسهل التنقل المستمر للفنانين تفادى المساءلة. فى إحدى القضايا لم يُحاسب مغتصب عنيف إلا عندما التحق بوظيفة دائمة فى مؤسسة تملك نظامًا واضحًا للسلوك.

كذلك استغل «هارفى واينستين» نفوذه لأن الفنانين كانوا يخشون خسارة فرص مستقبلية. لكن اليوم وبفضل جهود النقابات، باتت معظم المؤسسات الفنية تعتمد مدونات سلوك واضحة، مما يبشر بمستقبل أكثر عدلًا.

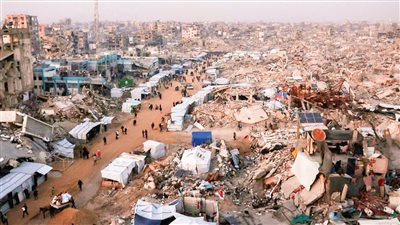

■ فى «رقة العقول الصامتة» تتناولين كيف تعبّر موسيقى «بريتن» عن الجسد والرحمة فى وجه العنف الجماعى.. ما الذى يمكن للموسيقى وحدها قوله عن فظائع الحرب؟

- تكمن عبقرية معزوفة «قداس الحرب» فى الطريقة التى يمزج بها بين نص القداس الكاثوليكى التقليدى وقصائد ويلفريد أوين عن الحرب. والتى تضع هذا التقليد موضع تساؤل من خلال إبراز أجساد الجنود وحيواتهم فى الواجهة، حرفيًا، إذ يوضع المغنيان المنفردان والأوركسترا المصاحبة لهما فى مقدمة المشهد، أمام الأوركسترا الكاملة والجوقات.

وتتسم قصائد «أوين» ذاتها بعناصر موسيقية، كالأصوات الحادة والإيقاعات الارتجاجية والحروف المتحركة، وكأنها تضرب القارئ بإيقاعها.

ومع ذلك، أعتقد أن «شوبنهاور» كان محقًا عندما قال إن الموسيقى هى أكثر الفنون ارتباطًا بالجسد. فهى تخترقنا بتأثيراتها الإيقاعية والديناميكية فتخلق تمثيلًا حسيًا لمصير الجسد البشرى فى عالم يملؤه الصراع والخطر.

يكتظ «قداس الحرب» بأصوات الحرب نفسها كنداءات البوق وقرعات الطبول والصفير والاصطدام، فيقدّم صورة حية لوحشية الحرب. لكن فى الوقت ذاته، ومن خلال قدرته على إنتاج ألحان آسرة يرسم جمال الجسد الإنسانى وجدارته بالمحبة، ويدعو المستمعين إلى حالة من التأمل والرحمة وهى الحالة التى عبّر عنها أوين ببراعة فى عبارته «رقة العقول الصامتة».

وهذا العمل الذى أُنجز عام ١٩٦٢، امتلك قدرة استثنائية على حث جمهوره للتفكير العميق بشأن مستقبل أوروبا بعد أهوال الحرب، لأنه يجمع بين الكلمات والبلاغة الحسية العميقة للموسيقى.

■ مقابل «جمهورية الحب» المرتبطة بـ«موزارت»، تطرحين رؤية «فاجنر» كصورة للجماعة المنغلقة والهوية القومية.. هل يعكس «فاجنر» أزمة الحداثة، أم يكشف أيضًا هشاشة الليبرالية حين تهمل حاجة الإنسان للانتماء؟ وكيف يمكن للفن تحقيق توازن بين الانفتاح والهوية دون الوقوع فى القومية أو الإقصاء؟

- يصوّر «فاجنر» بالفعل مسعى الإنسان نحو الجذور بوصفه مسارًا ينتهى بشكل لا مفرّ منه إلى «الجماعة المنغلقة» التى يُقصى منها كل صوت معارض.

أما «موزارت» فأراه أكثر إقناعًا حين يرسم صورة للأمة السليمة كمساحة مليئة بالاختلافات والحب بأنواعه والطرائف والجنون. فالإنسان بطبعه يتوق إلى تنفس هواء الحرية، بينما عالم «فاجنر» فى النهاية خانق ومقيّد. ولهذا السبب أعتقد أن «فاجنر» يُبرز قوة المشروع الليبرالى لا ضعفه.

دعينى أعود إلى «بريتن». فى «أوبرا بيتر جرايمز»، يصوّر الواقع القبيح للجماعة المنغلقة ويُظهر كيف تَستنزف هذه الجماعة حياة كل من فيها عبر مطالبتها القاسية بالتطابق والانصياع. وهذا هو أيضًا نفس المجتمع الذى يصوّره «ياناشيك» فى أعماله يُدمّر «جرايمز»، لأنه لا يرغب فى أن يكون جزءًا من هذا المجتمع لكنه لا يستطيع أن يجد لنفسه مخرجًا.

لكن لاحقًا، فى «أوبرا ألبرت هيرينج» يرسم «بريتن» مجتمعًا مشابهًا، لكنه يختار التغيير ويحتضن «المتمرّد» بالمحبة. وبالتأكيد هذا المجتمع هو مسقط رأس «بريتن» فى منطقة «سوفولك»، حيث عُرضت «الأوبرا» لأول مرة فى مهرجان «Aldeburgh Festival»، الذى تحوّل إلى فضاء يشجّع الشمولية والإبداع بدلًا من القمع والإقصاء.

وكان «بريتن» مؤمنًا بشدة بقيمة المجتمع. وكان يحب «سوفولك» ويذهب للسباحة فى بحرها البارد كل صباح وكان يتحدث بحنين عن جذوره فى «سوفولك».

ومع ذلك، لا يزال المهرجان «مهرجانًا سوفولكيًا»، يتمركز حول الموسيقى البريطانية. وكان «بريتن» فى غاية السعادة حين منحته الملكة لقب «بارون بريتن من ألدبره» لأنه كان يحب الانتماء والوطن ويحب الحرية وكان يؤمن بأنهما لا يتعارضان، بل ينسجمان معًا بشكل جميل.

\■ هل ترين أن «الأوبرا» قادرة فعلًا على إعادة تشكيل الوعى الأخلاقى بقضايا النوع والعدالة؟

- لطالما وُصِفت «الأوبرا» بأنها فن خانق ونخبوى ومحافظ، لكن ذلك لم يكن طابعها السائد. فقد نشأت فى الأصل كفن شعبى وكانت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُعبّر عن جمهور الثورة والتنوير الراديكالى. لدرجة أن غناء لحن من أعمال «فيردى» فى الشارع كان يُعد وسيلة سرية للتعبير عن تعاطف المرء مع الفكر الجمهورى والثورى.

أما اليوم، وفى ظل كفاح فرق «الأوبرا» للبقاء فقد أدركت وجوب التخلى عن الصورة النخبوية وجذب جماهير جديدة. وأنا أؤمن فعلًا بالقوة التحويلية للفنانين والمؤدين الذين يجسّد كثير منهم أنماطًا مغايرة فى النوع والجنسانية، خارج القوالب السائدة.

قديما، ولا يزال أحيانًا، يُنظر إلى الصوت النسائى بوصفه خطرًا ومغويًا. وبمجرد وضع حياة النساء على خشبة المسرح اكتسبت «الأوبرا» دومًا طابعًا اجتماعيًا هدامًا للنظام القائم. وكانت «الأوبرا» أيضًا من أوائل المساحات الثقافية التى احتفت بالاختلافات فى التوجه الجنسى.

ومن الطريف أن «ترامب» حين استحوذ على مركز «كينيدى» الثقافى، ظن أنه قادر على «تطهير هذا الفضاء من أى أثر لثقافة «الكوير» أو المتحولين جنسيًا، فهل سيحظر «موزارت» مثلًا؟ بالطبع لا، إنه فقط لا يفهم شيئًا عن «الأوبرا».