مواجهات مؤرخة أمريكية.. جون والاش سكوت: الذكورية تحاول إعادة الهيمنة من بوابة «هذا خلق الله»

- لا أؤمن بأن «قوس التاريخ ينحنى نحو العدالة»

- الاختلاف البيولوجى يُستخدم كأداة لشرعنة «هيمنة الذكور»

- النسوية تواجه موجة ارتداد عنيفة وغير مسبوقة مدفوعة بصعود قوى سلطوية

- الذكور اعتبروا «النسوية» مجرد أيديولوجيا دخيلة على «حيادية المؤرخين»

تُعد المؤرخة الأمريكية جوان والاش سكوت من أبرز الأسماء فى دراسات «الجندر» والتاريخ النقدى خلال العقود الأخيرة. وعبر أعمالها الرائدة أسهمت فى إعادة التفكير فى مفاهيم السلطة والهوية والحياد الأكاديمى، مُقدمةً قراءات نقدية عميقة للعلاقة بين المعرفة والسياسة.

وتحذر «ولاش» بصورة مستمرة من محاولات الفكر الذكورى لإعادة هيمنته من جديد، عبر استخدام الاختلاف البيولوجى كأداة لإضفاء الشرعية على هذه «الهيمنة»، تحت شعار «الطبيعة»، أو عودة «الأدوار الجندرية الممنوحة من الله».

فى حوارها التالى مع «حرف»، تتحدث المؤرخة الأمريكية عن تطور مشروعها الفكرى، ومفهوم «الجندر» كأداة تحليلية، وحدود الحرية الأكاديمية فى زمن الرقابة، إلى جانب رؤيتها لقضايا ما بعد الاستعمار والعدالة التاريخية وصعود النزعات السلطوية فى العالم اليوم.

■ كيف تطور مشروعك الفكرى من دراسة الحركات العمالية إلى التنظير النقدى لـ«الجندر» والتاريخ؟

- ارتبط مشروعى الفكرى إلى حد كبير بالتحولات الاجتماعية والسياسية التى شهدها العالم فى تلك الفترة. بدأت رحلتى الأكاديمية برسالة للدكتوراه عام ١٩٦٩، جاءت ضمن موجة «التاريخ الاجتماعى الجديد»، وركزت على دراسة نشوء حركات الاحتجاج العمالية، فيما أصبح يُعرف لاحقًا بـ«التاريخ من أسفل».

ومع ظهور الحركة النسوية فى موجتها الثانية، وتحديدًا مع مطالبها بإدراج تاريخ النساء فى المناهج الأكاديمية تحت شعار «Her-story» أو قصتها، وجدت نفسى منجذبة إلى هذا الحقل. كان الطلاب وقتها يضغطون على أقسام التاريخ لتضمين قضايا النساء ضمن البرامج الدراسية. ومع خلفيتى فى التاريخ الاجتماعى بدأت أبحث فى أوضاع النساء العاملات.

من هنا جاء كتابى المشترك مع لويز تيلى «النساء والعمل والأسرة»، الذى قدمنا من خلاله قراءة نقدية للأفكار النسوية السائدة وقتها عن العمل المأجور باعتباره أداة تحرر، وتناولنا واقع النساء فى القرن الـ١٩، مبيّنين أن العمل الصناعى لم يكن بالضرورة مساحة للتمكين، بل كان امتدادًا لأشكال العمل «الجندرى» والاستغلالى الذى عرفته النساء فى الزراعة والخدمة المنزلية.

حينها، كان خبراء الاقتصاد السياسى يعتبرون أجور النساء دخلاً تكميليًا إلى جانب ما كان يُعرف بـ«أجر الأسرة»، إذ كان يُنظر إلى الرجل باعتباره المعيل الأساسى. بمعنى آخر، لم يكن الأجر الذى تتقاضاه امرأة عاملة فى مصنع للنسيج مثلًا كافيًا لإعالة نفسها وأطفالها.

ومع تعمقى فى دراسة تاريخ النساء، بدأت تتبلور لدىّ أسئلة أوسع حول كيفية توظيف الفروقات الجنسية لتنظيم سوق العمل. لم أعد أكتفى بوصف طبيعة أعمال النساء، بل أردت أن أفهم كيف لعبت التصورات الاجتماعية حول النوع الاجتماعى دورًا فى تشكيل تقسيم العمل، بل وكيف امتدت هذه التصورات لتؤسس لنماذج سلطة أخرى فى مجالات التعليم والعلوم والسياسة.

كانت نقطة التحول الكبرى فى مسيرتى عندما التحقت بالتدريس فى جامعة «براون»، حيث انضممت إلى مجتمع أكاديمى يضم باحثات نسويات يعملن فى إطار ما بعد البنيوية والتحليل النفسى، متأثرات بأفكار فوكو ودريدا وإريجاراى وفرويد ولاكان. هذا الجو الفكرى وفر لى الأدوات التحليلية التى كنت أبحث عنها لتجاوز حدود التاريخ الوصفى، والدخول فى عمق البنى الفكرية والثقافية التى شكلت مفاهيم «الجندر» والسلطة عبر التاريخ.

■ هل يمكن للمؤرخ أن يكتب خارج التأثيرات السياسية والثقافية، أم أن كل كتابة تاريخية تعكس بالضرورة موقعًا من السلطة؟

- كل كتابة للتاريخ تحمل بالضرورة رؤية المؤرخ وفهمه للعالم. الحقيقة لا تُنَطق من ذاتها. نحن من نصوغ معناها من خلال عملية تفسيرية مستمرة فى رحلة البحث عن الحقيقة. إنتاج المعرفة التاريخية هو بطبيعته مساحة للصراع والتفاوض وإعادة التأويل.

وتأكيد أن التاريخ مجال متنازع عليه لا يعنى بأى حال أن «كل شىء مباح»، فحتى فى ظل محاولات زعزعة المُسلَمات وإعادة التفكير فى الروايات الراسخة، تبقى هناك معايير علمية صارمة تحكم العمل التاريخى.

التاريخ كعلم يستند إلى منهجية دقيقة، تبدأ بالقراءة النقدية والمتأنية للمصادر، مرورًا بالتوثيق المنهجى للتفسيرات، ثم بناء الحجج بشكل متماسك وقابل للنقد. صحيح أن هذه المعايير ليست ثابتة بشكل مطلق، بل تخضع هى الأخرى للمراجعة والنقد الدورى، لكنها تظل أداة ضرورية تسمح لنا بالتمييز بين الرأى الشخصى والسرديات الرسمية التى قد تُنتَج لخدمة أيديولوجيات سياسية أو أنظمة حاكمة، وبين السرديات التاريخية الجادة التى، رغم كونها محل جدل دائم، تستند إلى أسس بحثية ومنهجية رصينة.

■ فى كتابك «On the Judgment of History»، تناولتِ نقد فكرة أن «التاريخ سينصف الضحايا». فى رأيك، ما مخاطر هذا الإيمان الزائف بالعدالة؟ وهل تعتقدين أن «العدالة التاريخية» ممكنة؟

- لا أؤمن بأن «قوس التاريخ ينحنى نحو العدالة» كما يقول الاقتباس الشهير المنسوب إلى مارتن لوثر كينج. رغم أننى أتمنى لو كان ذلك صحيحًا، إلا أننى لا أؤمن به. بالنسبة لى، هذه الفكرة ليست أكثر من امتداد لإرث عصر التنوير، وإيمانه بالتقدم الإنسانى المتواصل. ما يحفز العمل السياسى حقًا هو الأمل فى عالم أفضل وأكثر عدلاً، لكن لا شىء يضمن أن التاريخ سيتجه نحو النتيجة التى نطمح إليها.

■ فى كتابك «Only Paradoxes to Offer»، تناولتِ تناقضات مطالبة النسويات الفرنسيات بحقوق الإنسان رغم استبعادهن منها.. كيف ترين هذا التوتر اليوم فى ظل تصاعد النزعات الكونية الليبرالية وفرضها كمعيار عالمى؟

- فى كتابى، أوضحت أن التمييز ضد النساء لم يكن مجرد مسألة إنكار لإنسانيتهن، بل كان مرتبطًا بمفهوم «Abstract Individual» «الفرد المجرد»، الذى شكّل الأساس النظرى للمساواة فى الفكر الجمهورى الفرنسى. فلكى يُعتبر الإنسان مواطنًا متساويًا، كان يجب أن يُنظر إليه ككائن منفصل عن أى صفات اجتماعية، بما فى ذلك الجنس. غير أن هذا «التجريد» كان فى حقيقته مقصورًا على الذكور.

فى الرؤية الجمهورية، كانت المواطنة حقًا فرديًا نظريًا، لكن مفهوم «الفرد» كان مرادفًا لـ«الذكر». وبالتالى اعتُبر الاختلاف الجنسى عائقًا طبيعيًا يحول دون انضمام النساء إلى دائرة المواطنة الكاملة.

المفارقة التى تناولها كتابى تكمن فى أن النسويات الفرنسيات حين طالبن بحقوق سياسية متساوية اضطررن للارتكاز على اختلافهن كنساء لتبرير مطالبهن، فى الوقت الذى كان هذا الاختلاف نفسه هو السبب التاريخى الذى استُخدم لاستبعادهن من تلك الحقوق. بمعنى آخر، نضالهن من أجل المساواة أعاد إنتاج الحجة القائمة على الفارق الجنسى، ما خلق توترًا مستمرًا بين مطلب الشمول وواقع الإقصاء.

■ فى مقال لكِ عن «الجندر»، طرحتِه كفئة تحليلية لفهم السلطة، بدلًا من اعتباره مجرد سمة بيولوجية أو فئة اجتماعية.. ما الذى يميز هذا التصور عن المقاربات السوسيولوجية التقليدية لـ«الجندر»؟

- فى مقالى عن «الجندر» ركزت على أنه ليس مجرد سمة بيولوجية أو تصنيف اجتماعى ثابت، بل إطار تحليلى لفهم علاقات السلطة. أوضحت أن المعانى التى تُضفى على الفروق الجنسية تشكل أساسًا لبناء تسلسلات هرمية أخرى مثل تلك المرتبطة بالعرق، حيث تُستخدم البيولوجيا كأداة لإضفاء الشرعية على «الهيمنة»، خاصة هيمنة الذكور تحت شعار «الطبيعة».

لم أنفِ أن «الجندر» فئة اجتماعية، بل أكدت أنه التصنيف الذى يمنح الفروق البيولوجية معناها الاجتماعى والسياسى. ما يميز طرحى عن المقاربات السوسيولوجية التقليدية هو تركيزى على آليات السلطة. فلم أكتفِ بوصف الأشكال الاجتماعية القائمة على النوع، بل سعيت لفهم كيف تنتج هذه الأشكال وتعيد إنتاج علاقات القوة.

بمرور الوقت توسع تحليلى ليشمل البُعد النفسى، خاصة بعد انخراطى فى قراءة النظرية التحليلية النفسية. أدركت أن الفارق الجنسى يمثل معضلة نفسية وثقافية دائمة، تحاول المجتمعات تثبيت معناها دون نجاح قاطع.

محاولات فرض تعريفات قاطعة لهذا الفارق ليست مجرد إجراءات اجتماعية عادية، بل هى دائمًا محاولات سياسية تتطلب مراقبة وفرضًا مستمرين. من هنا يصبح التاريخ فى جوهره، سجلًا لصراعات متواصلة حول هذه القواعد، سواء فى شكل مقاومة أو ردود أفعال مضادة، كما نشهد اليوم فى ظل صعود السلطويات فى أماكن عدة، من بينها الولايات المتحدة. لذا، فإن دراسة «الجندر» هى فى حقيقتها دراسة للسياسة والتاريخ معًا.

■ فى كتابك «The Politics of the Veil»، تناولتِ جدل حظر الحجاب فى فرنسا. برأيك، كيف يمكن للباحث الغربى دراسة قضايا مجتمعات ما بعد الاستعمار دون الوقوع فى فخ الاستعارات الاستعمارية؟

- فى كتابى ركزت على فرنسا وسياساتها الاستعمارية التى لا تزال قائمة حتى اليوم، إلى جانب عنصريتها الواضحة تجاه المسلمين. جوهر الكتاب هو تحليل القوانين الفرنسية والمواقف الاجتماعية والسياسية التى تعكس عجز بلد يرفع شعار «الحرية والمساواة والأُخوة» عن استيعاب أبناء مستعمراته السابقة كمواطنين فرنسيين متساوين فى الحقوق.

أما قراءتى لدلالة الحجاب الإسلامى، فتمحورت حول الطريقة التى يعكس بها هذا الجدل نفس التناقض الذى ناقشته سابقًا: من يمكن اعتباره «فردًا»؟ وكيف يؤثر الاختلاف الجنسى فى تشكيل هذا التعريف؟ لكن هذه المرة كان السياق مقارنة النساء المسلمات بالفرنسيات، فى إطار العلاقة بين الهوية و«الجندر» والسياسة والإرث الاستعمارى.

■ فى ظل تصاعد الرقابة وهيمنة منطق السوق والتمويل السياسى، كيف يمكن للباحثات اليوم الحفاظ على استقلالهن الفكرى داخل الجامعات؟

- أرى أنه من الضرورى الاستمرار فى كتابة ما نؤمن به، والبحث الدائم عن طرق لإبقاء الفكر النسوى النقدى حيًا رغم كل أشكال الرقابة. و«مجلتكم» خير مثال على ذلك.

■ هل واجهتِ تهميشًا أكاديميًا بسبب مواقفك النسوية أو السياسية، خاصة حين لم يكن هذا النوع من النقد شائعًا فى الأوساط الأكاديمية الأمريكية؟

- لم أتعرض إلى تهميش مباشر، خاصة أن بداياتى الأكاديمية كانت فى سبعينيات القرن الماضى، وهى فترة شهدت انفتاحًا كبيرًا على أبحاث جديدة حول قضايا النساء والعرق والجنس والاستعمار. بالتأكيد، واجهنا مقاومة من بعض الزملاء الذكور الذين اعتبروا أن البحث فى قضايا النساء لا يمكن أن يكون علميًا جادًا، واعتبروا «النسوية» مجرد أيديولوجيا دخيلة على ما كانوا يصفونه بـ«حيادية» المؤرخين الذكور. لكن فى تلك المرحلة كانت البيئة الأكاديمية تميل لصالحنا، وضغوط التغيير كانت فى اتجاه دعم هذا النوع من الأبحاث.

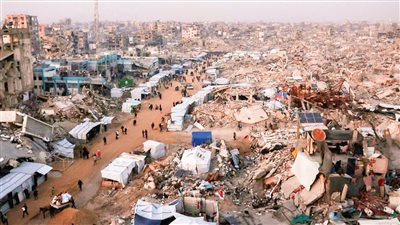

اليوم، الصورة مختلفة تمامًا. نحن نواجه موجة ارتداد عنيفة وغير مسبوقة مدفوعة بصعود قوى سلطوية فى أنحاء العالم، تستغل المخاوف المجتمعية عن معنى الفروق الجنسية، وتروج لعودة ما يسمونه «الأدوار الجندرية الطبيعية» أو «الممنوحة من الله» كوسيلة لاستعادة الاستقرار وهيمنة الذكور، فى عالم مضطرب اقتصاديًا وسياسيًا.

وما يثير القلق أن هذه القوى لا تستطيع فرض رؤيتها إلا من خلال القمع وفرض السلطة، كما ظهر مثلًا فى الأمر التنفيذى الذى أصدره «ترامب»، ويكرر الادعاء بوجود «حقيقة بيولوجية واحدة للجنس»، وكأن التكرار المستمر يمكن أن يحوله إلى حقيقة، وهو بالطبع ليس كذلك.

■ فى كتابك «Knowledge، Power، and Academic Freedom»، ناقشتِ ارتباط الحرية الأكاديمية بعلاقات القوة والمعايير المؤسساتية. برأيك، كيف ترين حدود هذه الحرية اليوم، فى ظل الرقابة وتأثير التمويل السياسى والاقتصادى؟ وهل يمكن مقاومتها من داخل الجامعة؟

- أرى الحرية الأكاديمية كقيمة طموحة ومثَل أعلى، مثلها مثل المساواة والعدالة والديمقراطية. هى مبدأ نحتكم إليه لقياس واقعنا، ونستمد منه شرعية مطالبنا بالتغيير. صحيح أن هامش المقاومة اليوم بات أضيق مما كان عليه فى الماضى، لكن ذلك لا يعنى التراجع. على العكس، علينا التمسك بحقنا فى المقاومة بكل السبل الممكنة. فحرية الأكاديميا هى الأساس الذى يجب أن نعتمد عليه لنرفع صوتنا ونواصل النضال من أجل مساحة للتعبير والفكر الحر.

■ هل ترين أن الدعوة إلى «الحياد الأكاديمى» مجرد خطاب يُخفى تواطؤًا بنيويًا مع السلطة؟

فى الحقيقة، سؤالك يحمل جزءًا من الإجابة. مع ذلك أرى أن مفهوم «حياد المؤسسة» مسألة معقدة، ويعتمد تقييمه على طريقة تطبيقه. إذا كان المقصود بالحياد أن تكون الجامعة مساحة مفتوحة لطرح مختلف الآراء والتفسيرات، وتشجيع التفكير النقدى، والسماح بتعددية الأصوات بما فيها المتضاربة، فهذا يعتبر النموذج المثالى لدور الجامعة، ويجسد روح الحرية الأكاديمية التى يجب أن نحميها وندافع عنها. فالصراع الفكرى والتعددية هما جوهر العملية التعليمية والبحثية. لكن حين يُستخدم «الحياد المؤسسى» كذريعة للتواطؤ مع السلطة، وحين تتحول الجامعة إلى أداة تخدم الدولة عبر تبنى بعض الآراء وإقصاء أخرى، فإن هذا لم يعد حيادًا بل صار غطاءً لسياسات إقصائية وقمعية. أحد الطرق الأساسية التى تتيح لنا مقاومة هذه الرقابة هو التمسك بذلك المفهوم الإيجابى للحياد: الحياد الذى يضمن مساحة حرة لكل الأفكار والنقاشات فى سياق إنتاج المعرفة وتشكيل وعى الطلاب.